- +1

社会性死亡是什么梗? 【民法典】如何应对被社会性死亡

近段时间,

“社会性死亡”(简称“社死”)

一词在网上蹿红,

不仅上了热搜,

而且变成了被频繁使用的新流行语,

甚至进入了日常用语。

什么是社会性死亡呢?

一条朋友圈、一段监控视频,让一个人变成网络暴力受害者,这种当众出丑被人们形容为“社会性死亡”,意思是羞到想要立刻去世,轻则脚趾抠地无地自容,重则名誉扫地颜面无存。

案情回顾

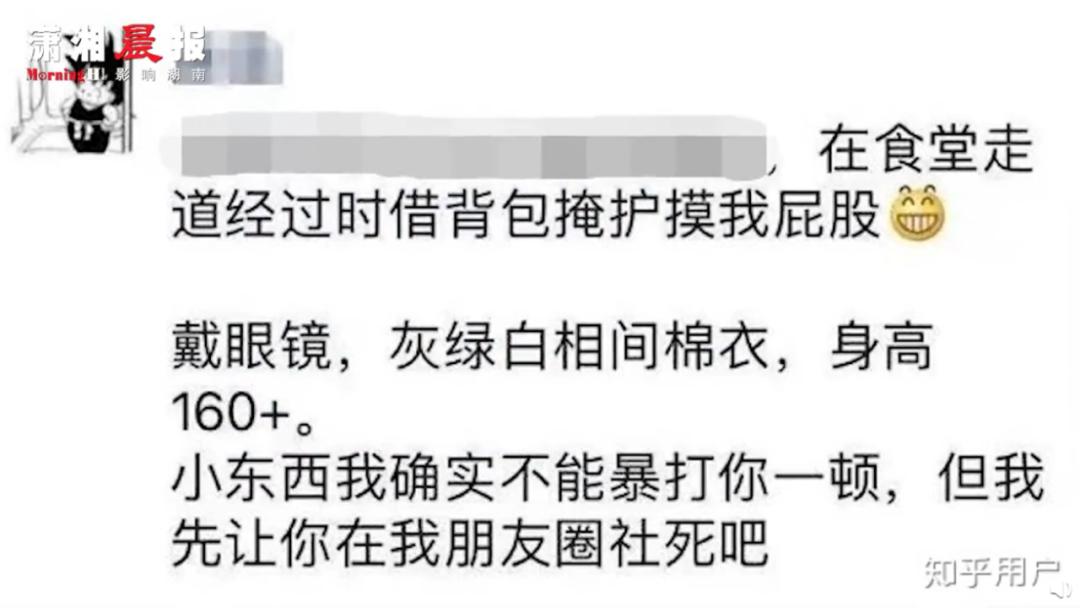

日前,某某大学一男生被曝“性骚扰学姐”,引起广泛关注。这位学姐在学校食堂怀疑被学弟性骚扰,于是在朋友圈、某某论坛传播其姓名等信息,并声称要男生“社死”(即社会性死亡)。

后来,通过查看监控,事情出现了巨大反转,这个学弟只是背着书包路过学姐旁边,书包剐蹭到了学姐,让学姐误以为自己遭遇“咸猪手”。于是,女生一言不合就要人“社死”的行为,成为了众矢之的,引发了网友们的不满。无奈之下,女生删了朋友圈和某某论坛发布的内容,并让辅导员代为转达“歉意”,还要求互相道歉即可。

对爆料者来说,可以借助舆论的力量表达合理诉求,但不能煽动舆论,以事实为依据,不夸大其词、不泄露隐私应是底线。对围观者来说,在进行道德评判之前,理性围观、谨慎发声尤为重要,不泄愤带节奏、不站队传谣言是前提。在各类网络围观事件中,从舆论监督到舆论审判往往只有一步之遥。一旦模糊了道德和法律的边界,很可能就会侵犯到他人合法权益,最终受到法律的惩罚。

法条链接

2021年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》明确规定,“任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权”“任何组织或者个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息”。这将为制止“社会性死亡”提供坚实的法律支撑。

撰稿:孙媛鑫

原标题:《社会性死亡是什么梗? 【民法典】如何应对被社会性死亡》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司