- +1

对话康瑜:那扇“门”找到了我,而我只是努力敲开了它

原创 围炉weiluflame 围炉

前言

“我好像没有什么特别喜欢的事情,也没有什么特别讨厌的事情,我只记得那段时间我特别喜欢睡觉”,当我听见这句话从康瑜学姐的口中说出的时候,我是惊讶的,但又似乎在意料之中。我们每个人都曾在不痛不痒的生活里兜兜转转,没有方向却想要逃离吧。如果你也是这其中一员,那么在本期的对话人和孩子们那里,也许有你要寻找的答案。

Z = 张雪妍,中国人民大学农业与农村发展学院在读大一学生

C = 康瑜,原中国人民大学经济学院学生,现为公益组织“是光诗歌”的创始人

诗歌课“春光课”,康瑜和山里的孩子们

Z | 很多人说你“放弃了人大保研和出国”,选择教大山里的孩子写诗,是什么使你作出了这样的选择呢?有什么契机吗?

C | 我也经常在脑海中假设别人问自己:“你是不是因为创办“是光”牺牲了太多,放弃了太多?”,但回答是:“无论是何种选择都不等于牺牲与放弃,我也没有和别人不一样,只是每个人的境遇不同,如果将其他的人放在我的境遇之中,他们可能也会作出相同的选择。”,同时在保研、出国读研和创办“是光”之间,我并没有太多的纠结,这算是我一直以来探索的结果吧。

如果说,在他人看来有什么牺牲的意味,我觉得可能是价值排序的问题,每个人的价值排序可能都是不一样的。就我自己而言,我出生在了一个非常尊重和信任我的家庭,和我生活在一起的奶奶是我认为特别伟大的女性。她在我很小的时候就鼓励我去思考“我为什么要来世上一遭”“我这辈子如此努力的目的是什么”类似这样终极意义的问题。我是带着这样的问题长大的,在这样的成长过程中,其实我也没有太多的关于要如何报效国家或者社会这些的宏观的想法,只是在不断的探索中,我觉得“让别人感到快乐”可能是我需要努力的一个目标。

然后到了大学,有了更多的时间去探索,我就开始参加各种公益活动,当时有教育、养老、环保等很多方面的公益,我也没有立刻就聚焦到乡村教育这个点上,只是觉得做这些事情让我感受到了快乐,我想要把这些事情做下去。也是在这样的过程中,我探索到究竟什么对于我来说是重要的。

我以前看到过一句话说:“人的幸福感并不是你有光明的未来或者是丰厚的资源、稳定的前途,而是求仁得仁。”,也就是说当你在追求什么的过程中,你同时也在一点一点地获得它,这就是幸福。我一直在寻找“我的意义是什么?”“我的价值排序是什么?”,而现在回望我创办“是光”,我感觉这件事可能是我的一个“使命”。虽然这不一定是我生命中唯一的使命,但这是我人生中的第一个使命。当你意识到这一点的时候,你会觉得人生在那一瞬间洞开了,这也是让我感到特别幸福的一件事。

23岁的时候本科毕业后去参加了两年的支教,发现了留守儿童很多行为背后的原因,尝试了很多项目后,确定了诗歌,于是在25岁的时候就创办了“是光”。当时的我是坚定的,因为对于我来说那是直接触达我内心深处的一件事,或者说这条路相比于其他道路,可能对于我来说更加自在和富有意义。

Z | 刚刚你谈到自己非常幸运地生活在了一个尊重和信任自己的家庭,那么在你作出这样一个选择的时候,有没有受到家人或者身边的一些老师朋友们的质疑呢?

C | 还是有的。当时我大三后期准备保研,为了去乡村长期支教,去办理退保的手续。我和我的父母还有身边的朋友去说这件事的时候,他们其实都不太支持我去做这件事。我知道他们是很担心我。

当我从一个正常的轨迹偏离,走上一个少数人的道路的时候,父母免不了担心。但是他们是爱我的,所以当他们看到我很开心的时候也会尊重我的选择。而我身边的人的心情应该是复杂的吧,只有到近两年,他们看到我一直过得好、很充实的,感到这条路是对的,我很开心的时候,他们才放下心来。同时,很大程度上,在我创业的过程中他们也一直在帮助我。比如我的本科班长王庆,从我说出“是光”这个想法的时候,就参与到了这个创业里,一帮就是近4年,搭建起了是光的课程体系。好朋友老大、Marco,也是随时看我的动态,我一有困难,他们立刻冲过来。从16年开始,我需要频繁到北京出差,就一直住在老大家。省掉了巨额的北京旅馆费,也看着他们从小房子换到了大房子。他家总有一间卧室留给我。

是光在央视播出的纪录片《人生第一次》第三集截图

Z | 疫情期间“是光”有遭遇什么困难吗?是如何度过那段时间的?

C | 主要影响到的可能是公益筹款和项目经营。

首先,公益筹款这方面,由于我们给予孩子们的课程资料、给乡村老师的培训、教材等都是免费的,所以我们每年都需要向外界进行筹款来获得经费。其实在疫情发生之前的年底,我已经获得了一家机构比较稳定的资金补助,可以让我们在2020年顺利经营下。但是由于疫情的发生,我们就临时被通知那部分资金被转投于资助公共医疗、公共卫生等各个方面了。其实这个选择在我看来也是可以理解的,但我们从中也看到了公益组织目前所处的一个境况,就是公益组织一直处于一种非常被动的状态。同时从商业的角度来看,我们研发的产品的用户和客户是分离的,也就是为这件事情支付的人并不是这件事情的直接受益者,或者说我们产品的使用者,那些孩子们,并不具备支付的能力。这些都是公益组织天然所带来的限制。

但是好在公益组织也有它独特的魅力,这个魅力在于它可以把这个组织正在做的事情背后所蕴藏的理念和想法传播给这个世界。所以在发生这件事情之后,我们就立刻着手去做了“月捐”这个筹款项目。因为我一直相信个体的力量也是很强大的,当大家知道小小的“是光”是每个人都可以去为之贡献一份力量,去创造和定义它的时候,也许可以将公益变成一种习惯,就像我们的“月捐”倡导的:你只要每个学期花25元钱就可以资助一个孩子这一学期的诗歌课。在这个项目开展之后,就有很多认识或者不认识的朋友就加入到了这个“月捐”的计划之中,一定程度上缓和了我们2020年资金上的问题,让诗歌课在大家的支持之下覆盖到了它应该去往的地方。

实际上疫情期间筹款面对的困境也给了我很多启发:公益的限制就在这里,我们需要来自外界的支持,但是永远会有人站在我们身后。因为每个人心中都藏着小小的善意的火苗,聚在一起的力量就是强大的。就像我们的组织的名字“是光”一样,我们在告诉那些乡村的孩子“他们是光”的同时,也想告诉这个社会上的所有人,他们也是光,会有一些远方的人因为他们变得不一样。

当我们对人性保持乐观的时候,我们需要做的就是让更多的人看到“是光”,不要辜负大家的期待和支持,更好地服务那些乡村的小朋友们。

再说课程开展方面,由于疫情的原因,很多的物资都无法送达,老师也没有办法去到上课的地点,大家都待在家中,这些都给我们带来了很多的挑战。课程的研发是需要时间的,同时疫情也不允许我们很迅速地从线下转变为线上,所以我们在疫情开始有苗头的时候,我的合伙人张田田就进行了乡村学校的现状调研,发现:不像城市里的孩子,乡村的大多数孩子家里并没有电脑、平板,即使是智能手机也需要到附近的地方去借、向父母借才能够有使用的机会,所以我们就选择了对于互联网依赖比较弱的“诗歌快闪”活动,叫做“星星口袋”:每一周出一个贴近孩子生活的主题,选择好玩儿的主题进行诗歌创作引导,比如“不如做梦”、“害怕”、“吹牛”等,改变以老师为主导的模式转而将孩子作为主角,为孩子们开通自己投稿的渠道。简化了教学程序,减轻了物资和老师无法到达造成的影响。那段日子,我们共进行了13期。

Z | 这个项目为什么叫“星星口袋”呢?孩子们在疫情期间的心理状态有什么变化吗?

C | “星星口袋”名字的由来其实和它的主题和发起有很强的联系的,当时是项目部、课程研发和内容策划一起来做的这个项目。

我们希望通过这个项目告诉孩子们,在这样特殊的时期,遇到困难是不可避免的,但是在这种情况下,直面恐惧的诚实和发现美好的勇气是非常可贵的,而当我们把这些情感熔铸进诗中,就像是我们从黑夜中摘下“星星”放在口袋里。等下次我们再次遇到困难的时候,就可以再把这些“星星”从口袋里拿出来,看到一些人生的光亮。这个其实也是“是光”一直贯穿在课程和教师培训里的内核之一。

乡村孩子在疫情中的心理状态,更多的是恐惧。但是由于这些孩子大多数是留守儿童或者长期和爷爷奶奶生活在一起,他们没有渠道也不知道该如何去表达自己的恐惧。所以我们在疫情期间也依旧鼓励孩子们写诗,希望他们可以在诗中感知自己的感受,直面自己所处的状况,不管后面是不是能够拥有更多的勇气。

后面几期,我们也设置了一些较为轻松的主题,比如“不如做梦”。对于很多留守儿童来说,由于经历的特殊性,他们都特别害怕黑夜,因为夜晚会给他们带来巨大的恐惧感,所以我们告诉他们“不如做梦”,做梦也可以很有趣。你可以在梦里实现很多在现实生活中无法实现的想法。到了春天的时候,我们发出了“春日征集令”。孩子的本性是喜欢外出玩耍的,但是由于疫情,孩子们被迫待在家中。所以我们设置这个“春日征集令”,鼓励孩子们在他们身边最近的地方寻觅到春天的痕迹,希望他们去认真地感知生活。类似这样的主题我们做了有13个。最令我惊讶的事情是,当疫情缓解,孩子们回到学校正常上课之后,老师们告诉我说,孩子们每天都问什么时候会有“星星口袋”的活动?

我们惊喜地发现写诗在这段时间过去之后,成为了孩子们与这个世界对话的一种自在的方式,所以这个项目现在也依旧在继续。

Z | 所以孩子们在疫情期间其实遭遇了更多的恐惧和以前从未感受过的情绪,那么在这期间有什么让你感触深刻的故事发生吗?

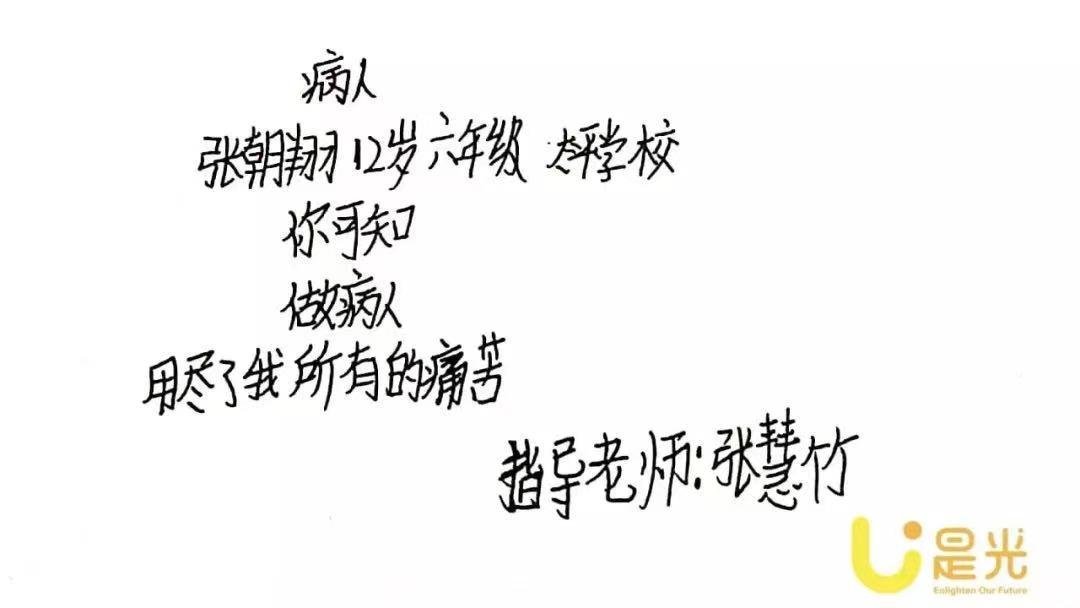

C | 有一首诗令我印象非常深刻,是一个叫做张朝翔的山东小朋友写的,叫《病人》。他在那首诗里写道:

你可知

做病人

用尽我所有痛苦

这首刚刚发过来的时候,我们都感到非常惊讶,因为作为一个孩子,他竟然能够跨越距离,共情到来自远方的痛苦。像这样的诗,“是光”每天都会收到很多首,这让你感受到这些乡村的孩子,感受事情却相对其他孩子更加深沉,更悲悯。

之后我们通过采访了解到,那个孩子的父母都是村医,在疫情期间需要外出去照顾更多的人,只留下他一个人在家。这个小朋友非常了不起,不在于他在疫情中为这个社会做了多少的贡献,而在于他在这种情况下,表现出的超越他本身年龄、身份、地域的共情以及这些共情带来的温暖。

这首诗发表后的一个月,我们后台的助手就收到一个私信。这个私信来自一个患有严重躁郁症的女孩,她说她在看到张朝翔小朋友的这首诗之后,就泪流满面了。因为在她得病的这段时间里,她感到没有人能够感知自己的痛苦,那种孤立无助的感觉曾经将她推向绝望的边缘,但是读到诗的那一刻,她突然感受到了来自一个远方的小朋友的温暖与久违的理解。

之后她便每天都关注“是光”的公众号,希望能够从小朋友的身上“偷一点点生命力”。这件事情也告诉我,那些来自乡村的孩子能够带给他人的力量是很强大的。

其实回过头来想,我们一开始做公益组织也没有想这么多,可能只是希望鼓励孩子们去更好地感知这个世界、能够表达和获得关注,但是后来发现:当我们去照亮别人的时候,我们自己也会在光里,而山里的光也会照亮山外的人。

Z | 我听过你曾经演讲的时候说过的一句话叫做“照亮是一件同时发生的事”,当孩子们被照亮的时候,他们也能成为光去照亮他人。那么在你选择教大山里的孩子写诗的这段时间里,孩子们使你发生了什么变化呢?

C | 我觉得不能叫改变,应该是实现。就像刚刚聊到的做出的这些决定,在不断的选择中,好像我是被改变了,但我的内核一直都没有变,就是我一直在寻找我要做的那件有意义的事,所以我一直在作取舍,只是为了达到我最初的想法。

做“是光”这件事,就实现了我最初的渴望。

我是非常幸运,能够在还年轻的时候就发现了第一个答案。有时候也在想,究竟是我发现了这件事情还是这件事情发现了我,或者说是不是我们双方在某一刻突然互相发现了。总之,我找到了我要做的事,这件事也给了我机会,让我去一点一点地实现自己。

可以理解为,一直到25岁之前,我一直在找一扇门,尽管中途会遇到了很多困难和诱惑,但是你知道那扇门它就在前方,所以就向前走。而当看见那扇门的时候,就开始欣喜地敲它,一直敲一直敲,直到敲开那扇门的那一刻,发现了一个明媚的世界、完全洞开的世界。

从开始接触公益事业,再从2015年到2017年,其实我一直都在探索自己究竟是不是真的很热爱它。我一开始是学经济的,但是我发现,尽管我是喜欢这个专业的,但是在这个专业之中我并没有比较优势。如果我没有办法把这个事情做得很好,我会觉得在这件事上,我在浪费一些社会资源。

所以在有了第一次选择后,我不断地问:自己的心是不是快乐的?问自己的手是不是擅长的?到2017年支教结束之后,我确认了自己热爱公益的心意,而当时也有很多国外的高校在教授这方面的课程。在我准备GRE的那两个半月的时间里,有很多孩子给我写信,问我什么时候可以再上诗歌课,告诉我那些诗歌课给他们带来的温暖和意义。那一刻,我意识到,在那段时间里我做了各种各样的项目,只有诗歌课是真实地留下来的,我第一次真切地意识到:对!就是这个点,这就是我要做的事情。

在那之后我做了一些调研,发现了乡村诗歌教育的缺失。半个月之后,没有太多纠结,仿佛就是自然发生的,我选择了留下来。我觉得很多事情都是自然而然的,当你路过人生中的节点,你会收到某种信号,然后自然地作出相应的动作。

另一个改变的词,是激发。

我觉得教大山里的孩子也激发了我。

当你去做一件真正让你感到快乐且对的事的时候,你身体里的能量其实是会被激发的。我一直相信,每个人的身体里都具有非常强大的能量,只是有时候,那些能量被“封印”了。只有当那件事情出现的时候才能“解除封印”。

就我自己而言,在选择做“是光”这件事情之前,我其实一直处于一种很混沌的状态,你要是问我喜欢什么?没有特别喜欢的,问我讨厌什么?其实也没有特别讨厌的,我跟着人流走,比如大家定义里好的学校、好的工作,就像是抄别人答案的人。我能意识到那种不好的感受,所以我就用睡觉来环节,以前我真的是很爱睡觉。

但是当我发现了我的第一份使命之后,我感觉我的力量被激发了,我好像不再那么嗜睡了,而是找到了每天生活和工作的目标,仿佛有用不完的力气。我像突然“醒了”一样。

很多人问我:“公益这件事情是不是能一直源源不断地让我感到快乐?”我觉得其实不是的,我也会时不时沮丧、难过,因为这段路上实在有太多的挑战、限制了,甚至还有诱惑。但是当你在践行使命的时候,就能够忍受任何一种生活。

Z | 那么在你接触乡村孩子的过程中你觉得他们缺乏的是什么?诗歌又能给他们带来什么呢?

C | 乡村的孩子是非常需要关注的,他们的内心是纯粹的,同时他们对世界的体谅出乎意料地超过他们的年龄。

我时常会想,这个世界为什么会这样?一个孩子无法选择他自己的出生,所以那些孩子从小就需要遭受很多苦难。你会看到,很多孩子的母亲在他们很小的时候就离开了这个家再也没有回来,他们的父亲在外面打工,他们的爷爷奶奶疾病缠身... ...这一切都使得他们不得不在小小的年纪就承担一个家庭的重任。但是作为外界,很少给予他们目光与关注,使得他们始终在自己小小的角落里独自消化生活的艰辛。

当你看到这些的时候,你会觉得自己需要为他们去做点什么。

同时,也会在他们身上看到人性最初的美好的品质,比如单纯、善良、体谅和坚强,就像石头缝里的草,顽强生长。平时我们也会看到一些报道将乡村的孩子描述成“使用暴力”、“像长满刺的刺猬”和“很叛逆”等等的形象,但其实那就是他们渴望爱与关注的一种体现,由于缺乏一个滋养他们的家庭,孩子们不得不选择这样地方式获得外界的关注、表达情绪。

所以回过头来说,为什么是诗歌?诗歌能为他们带来什么?我觉得是关注和表达。

诗歌是一种柔软的方式,就像流淌的小溪,进入然后滑过,再流出,它可以很快地进入一个孩子的内心,引导他们直面自己的情绪并将它们表达出来。其实对于生活优渥的或者说大人,也常常会需要这样表达的媒介和对他们内心世界的关注。

“是光”也在和这些孩子们说:“他们是值得被爱的,他们也能够去爱其他人。”。

Z | 最后能不能请师姐分享一句自己最喜欢的诗?

C | “我信奉黑夜

因为它能覆盖一切

就像是爱。”

这首诗叫做《黑夜》,创作这首诗的孩子的身份非常特殊,她是个孤儿。

她从2016年开始学习“是光”诗歌课。到17年底,我们带她去南京参加和先锋书店合办的一个活动。那次去南京的经历给她带来的影响是我一开始没有意料到的,直到一年之后,她的养母打电话给我:“康老师,李玲考上县城最好的中学!”,我才意识到那次南京之行给她带来的震撼的巨大。也是之后,我才从她的老师那里得知,在那次南京之行之后,成绩靠后的李玲就开始拼命地学习。这个事情让我知道了,当我们给那些乡村的孩子一些机会的时候,他们就会变得不一样。

2020年六一,《黑夜》在美国纽约时代广场被播放了一周

插画 /著名漫画家 阮筠庭

诗歌/ 是光小诗人 李玲

后记

我想起了黑塞在《德米安》里的一席话:“每个人的生命都是通向自我的征途,是对一条道路的尝试,是一条小径的悄然召唤。觉醒的人只有一项义务:找到自我,固守自我,沿着自己的路向前走,全心全意,永不停息”,当那条路或是那扇门出现之后,所有其他的路都变得不再完整,而是成了对大众理想的懦弱回归。

文 | 张雪妍

图 | 康瑜

审核 | 橙慕涛

原标题:《对话康瑜:那扇“门”找到了我,而我只是努力敲开了它 | 围炉 · RUC》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司