- +1

调查报告|疫情下的流动工人:生活工作与日常经验

一、研究背景与调研方法

2020年新冠疫情改变了人们生产、生活上的原有秩序,“抗疫”“隔离”“口罩”“健康码”等等都成为了生活的一部分。联合国《全面协调应对冠状病毒病(COVID-19)大流行》(2020年9月11日)的文件指出,应该认识到新冠疫情的冲击造成了社会不平等的加剧,应发展综合的措施来应对疫情,关切贫困、弱势和被边缘化的人群。

2021年1月18日,国家统计局发布2020年全年国民经济情况公布。其中有,全年农民工总量28560万人,比上年减少517万人,下降1.8%。其中,本地农民工11601万人,下降0.4%;外出农民工16959万人,下降2.7%。农民工月均收入水平4072元,比上年增长2.8%。

疫情期间,政府部门也持续关注农民工的就业增收问题,做好“六稳”“六保”工作。在疫情期间,多省执行了“点对点”的返岗复工措施,各部委督促相关部门贯彻执行《保障农民工工资支付条例》(2020年5月1日)、《农民工稳就业职业技能培训计划》(2020年6月1日)、《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》(2020年8月7日)[1]等,促进农民工外出/就近就业创业,健全公共就业服务体系等。李克强总理也在各种活动提出过一些指导建议,包括“灵活就业支持政策要对农民工和城镇居民一视同仁”,“加大帮扶力度,优先保障贫困劳动力稳岗就业”[2],“要求强化措施落实,确保农民工按时足额拿到报酬”[3]等。

疫情背景下的这一年,流动工人群体的生存状况如何,是整个社会关心的问题。

2021年1月16日,石家庄在建集中隔离点施工现场,冬日夜晚上,建设脚步未停,农民工建设者冒着严寒在加班加点干活。

对于流动工人与疫情的调研,过去一年已有不少的民间研究成果:

2020年3月,佛山市顺德区乐行社会工作服务中心组织的问卷调查(210份)显示,在疫情的影响下,延期复工的情况非常普遍,且这一期间工资正常发放比例不到三成[4]。 也有研究者关注了疫情期间基层女性的生活状况,通过662份调查问卷结果显示,因为疫情导致家庭的生计问题受到较大影响,妇女在家庭内无偿劳动增加,其心理上的压力也增加了,这使得基层女性陷入了工作不好找、家务劳动繁重的双重困境[5]。北京市协作者社会工作发展中心(2020)在基于311户农民工家庭的问卷调查数据和46个农民工家庭的深度访谈数据,“围绕农民工家庭的基本情况、健康情况、社会保障、疫情信息获知情况、疫情信息识 别能力、疫情心理影响、疫情对工作和生活的影响、幸福感、疫情后规划等十个方面”,形成了《脆弱与潜能——疫情下农民工家庭调查报告》,并从制度建设、服务提升和文化建设三个方面提出“建立农民工灾害管理与社会救助长效机制”的建议[6]。已有的研究基本上大多从全国的样本出发来开展调查,在发现问题和解决问题方面都积累的丰富的经验。

深圳市绿色蔷薇社会工作服务中心(以下简称绿色蔷薇)发起本次调研,聚焦深圳市流动工人在疫情期间的生活、工作状况,并将工人们的生活经验进行总结。具体调研的内容有:1. 回老家/留深的工友的疫情期间的经历和过程;2. 疫情中的遇到的问题和抗疫策略;3. 复工复产后的劳动权益状况;4. 疫情信息的获取和识别;5. 疫情期间的家庭关系;6. 疫情期间的儿童教育;7. 疫情期间的社会性别问题;8. 社会支持方式与公益机构的服务方向。

本次调研区别于其他调研的独特性在于立足于深圳市流动工人受疫情影响的情况,从“主体性”的视角来表达来疫情下工友的话语和叙事。本次调研主要使用了定性的研究方法,包括半结构式深度访谈和焦点小组会议的形式。调研小组共11人,由基层女工(4人),社区工作者(3人),学者/学生(5人)共同组成,于2020年9月至2021年1月展开调研。

调研小组通过焦点小组会议的方式,设计出了半结构式访谈问卷,并对所有的成员进行了培训。半结构式访谈内容主要包括:疫情期间工友的生活情况、工作情况、家庭关系和子女教育,疫情期间所遇到的问题及其应对方式,疫情相关信息知识的获取,疫情期间所得到的支持和帮助等等。本次研究采用滚雪球的抽样方法,访谈对象主要有三种,第一种是来机构参加活动的工友,第二种是住在机构附近的社区居民,第三种则是前两种访谈对象的同事、朋友。滚雪球的抽样方法为本研究结果带来一定的局限性(例如大部分的工友基本上都接触过绿色蔷薇的工作,无法反映其他社区居民的实际状况)。调研小组也格外注意了抽样的多样性,以期做到性别、性别、年龄上的平衡。

在收集数据的过程中,调研小组成员本着知情同意的原则将每次访谈进行录音,录音时长在30-120分钟不等。本研究在开展时,绿色蔷薇为每名采访对象提供50元的报酬,也为调研小组成员提供一定的时间和经济补偿。在数据分析方面,调研小组将所有的录音交由录音公司整理成逐字逐句的文字,然后将数据录入依照访谈提纲进行分类。最后由每位调研小组成员分头撰写。在撰写报告的时间内,调研小组每个星期都开一次会议,总结每星期的进展并提出下周的计划。也希望通过会议的方式,启发大家对疫情中发生的问题进行深入的思考,找到共识,寻求未来的社区机构的服务方向。

为了保护访谈对象的隐私,本报告对所有被访者都采用匿名化处理。在调研时间内,共访谈了39人,有效样本为37人,其中女性有24人,男性有15人,基本上涵盖了制造业、服务业等诸多行业的工作人员。

二、被访者概况

本次调研活动一共访谈了37人次,其中男性14人,占总比例37.8%;女性23人,占总比例62.2%。

受访者中30岁以内(含30岁)有4人,占总比例10.8%;31岁至40岁(含40岁)有12人,占总比例32.4%,41至50岁(含50岁)有16人,占总比例43.2%;51岁以上5人,占总比例13.5%。其中,40岁以下的受访者教育经历偏高,即初中以上教育经历的人数较多,而50岁以上的受访者中教育经历偏低,表现为小学以下学历的人数较多。

被访者中,已婚人士有35人,占总比例94.5%,未婚人士2人,占总比例5.4%。在子女方面,除去两人未婚,占总比例的5.4%,1个孩子的有8人,占总比例的21.6%,2个孩子的有22人,占总比例的59.4%,3个孩子的有5人,占总比例的13.5%。

来源地分布上,在被访者中,来自湖北有6人,广东有6人,四川有6人,江西有4人,河南有3人,重庆有3人,湖南有2人,甘肃有2人,陕西有2人,余下3人分别来自广西、安徽以及福建。

被访者的来深年限时长分布较为平均。1至5年(含5年)有6人,占总比例的16.2%,6至10 年(含10 年)有9人,占总比例的24.3%,11-15年8个,占总比例的21.6%,16-20年8个,占总比例21.6%,21年以上有6人,占总比例的16.2%。

个人月收入情况方面,4千至5千元区间内人最多,有11人,其次是3千元以下的有7人,5千元以上月收入的人数较少。被访者们来自各行各业,其中有全职妈妈(主要带孩子+做手工活)2人,餐饮业有2人,家政工1人,环卫工1人,社工1人,岗亭收费员1人,业务推广1人,小区保安1人,社区团购配送1人,超市主管1人,美团骑手1人,跑货拉拉1人,文员1人,建筑工2人,印刷厂2人,电子厂3人,玩具厂(含临工)3人,珠宝首饰厂(含临工)5人,服装厂(含临工)5人,女手袋厂员工1人,超市员工1人。在这37 位被访谈者中,有8人自打工以来一直在同一行业工作,有少数人在行业中不停往上提升。其他人大多干过多种行业,其中最年轻的两位被访者已经做过两种以上的工作。还有一部分人同时做着多份工作。

三、流动工人对新冠疫情的认识过程

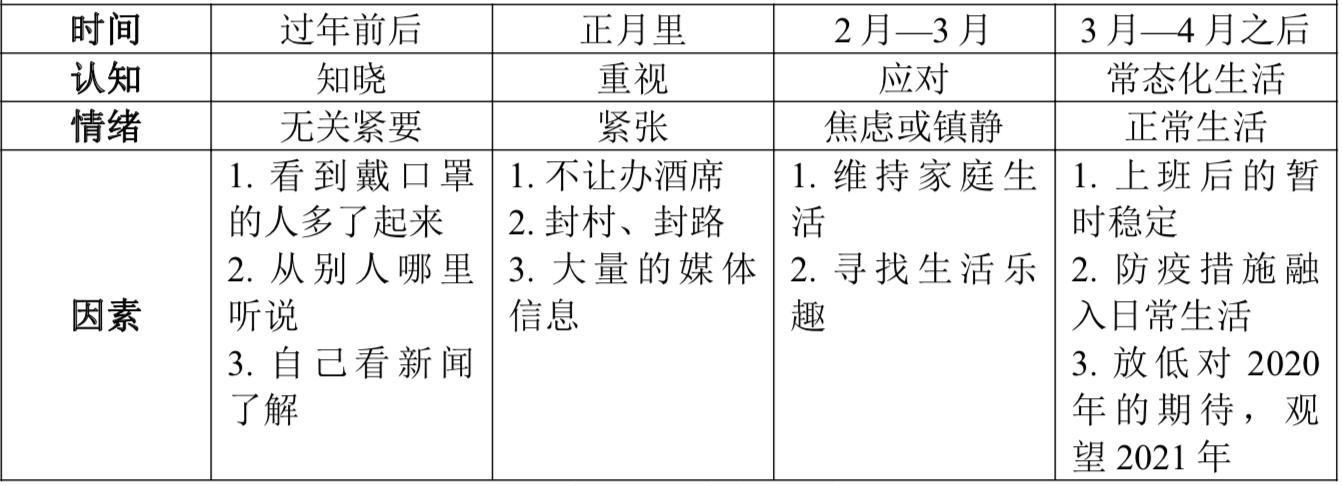

工友们对于疫情的了解大致经历了一个发展过程,主要包括四个阶段:知晓、引起重视、应对、常态化生活,如下表:

表一:新冠疫情认知过程

第一个阶段开始于临近过年的时间,工友们反映自己在出行的时候看到有人戴口罩,也有工友是从家人、朋友口中得知了疫情信息,或者从媒体上看到了零星的报道。在这一阶段里,大家普遍认为,由于信息比较少,并不能引起自己的重视,生活和出行还跟正常的时候一样,也正常地过了除夕。

在第二个阶段,从初二开始,很多村子就陆续开始了封村、封路的措施,这迅速引起了在老家过年的人对于疫情的重视。以往村里过年的时候,都有非常多的聚会和聚餐(婚庆、给老人过寿、给儿童过生日等等),但是在2020年的春节,因为强制性地取消聚会,大家意识到了疫情与自己的相关性,知晓了不能参与集体活动、在家隔离的防疫措施。

“因为我们那里过年的时候,很多人办生日酒,从初二排到初六了。怎么到了初一的下午就有人说不能办了,因为疫情严重了,到处都不给办了。初二我一个朋友他的老爸满100岁,本来是去吃酒的,也没办,初三、初四后面那几个全部推掉了。”

——阿荣,女,42岁,全职妈妈兼玩具厂打零工

对于封路和封城的规定,工友们普遍认为由于疫情的特殊原因,这个是需要的也能理解,但是对于生活状态的改变,大家都不太开心。很多工友对当时的封城的故事都记忆犹新。

“我在岳母家里待了10天。我很想回家,给我老爸老妈砍柴,他们还需要烧火用。我一年只回家一次,我老爸老妈也80岁了,有高血压,有心脏病。我想给我老爸老妈砍一点柴,可是回家的公交车全部封了,我没办法,回不了。”

——卫大哥,男,52岁,环卫工人

从第三个阶段起,人们不断地从亲友或媒体那里获得了大量的疫情信息,对新冠肺炎问题也逐步有了了解。这时候,人们往往表现出两种心理状态,一些人非常紧张,而另一些人则显得平静。紧张的原因主要有(1)担心感染疾病的风险(2)担心家里的经济条件;而另一些人显得平静的人,主要原因是对村里的防疫效果有信心、或者可以及时地回深圳工作。当然这种心理状态还有性别上的差异,男性普遍认为自己心态比较好,女性中反映紧张的负面情绪的人比较多。

最后一个阶段的分界点是在人们上班之后。工友们反映,随着疫情的稳定,自己的心态也放松了很多,特别是深圳的市政和商业已经基本恢复到之前的状态,人们在社区里大多也不戴口罩,所以对于疫情的感知已经没有太大的情绪起伏了。但是,疫情的影响主要反映在了工作上面,随着工厂订单的减少,工人的工资降低了,工作也更加不稳定了。人们开始接受现实,意识到疫情在短时间内不会消失,起码2020年将会一直存在,所以寄希望于2021年会回到从前的状态。

没有回老家过年的工友们有着类似的情况,有一些人住在工厂的宿舍,虽然生活状态较为稳定,但是也更加单调。有些人在社区里租了房子,他们率先感受到了各种各样的检测体温、扫健康码、刷脸、信息申报等方面的变化。由于城市的生活不像农村一样的偏远和封闭,所以大家可能会面临更多疫情接触风险,人们在心态上也更加紧张和谨慎。

“……农村空间比较大,现在农村的人很少,那一片基本上都是你一家人,大家很少出门也是在家里。”

——阿荣,女,42岁,全职妈妈兼玩具厂打零工

2020年2月26日,广东东莞火车站,来自云南昭通的1380多名农民工乘坐“昭通—东莞”的专列返莞复工。

四、封村封城期间的生活

在被访者中,回老家过年的人的日常生活主要有5个部分,干农活、家务劳动、外出购物、娱乐、使用媒体和休息。第一,回老家的年轻人们会帮老人们承担一些农活。第二,由于大量的时间在家,所以人们围绕吃吃喝喝做起了文章,例如处于疫区的老金(男,54岁,在工厂做盒饭)一家,因为村子管理严格,物资紧缺,家里人每天都会换着花样来做面食吃。当然家务劳动繁杂,在分工上具有明显的性别倾向。第三,在娱乐方面,主要有打牌(麻将)、跳广场舞之类的运动、在山上遛弯和挖野菜等。当然聚集性的打牌是不允许的,但是一个村内的邻里之间可以相互串一下门。第四,使用媒体包括了看电视、使用手机和电脑,这一部分的活动也占了成年人大量的时间;人们使用媒体的目的主要是监测信息、娱乐、与亲人联络和保持与厂里的联系等。

工友们在疫情期间,被困于家,大多经历了买菜不容易的状态,一些疫情严重的地区,由于施行了配送制,没有办法挑选蔬菜,也不得不承担较贵的物价。此外,工友们较为担心的问题有:

(1)对于日常开支的担心。这主要是因为疫情期间物价上涨、日常开销靠“吃老本”等原因造成的。由于疫情期间没有了工资收入,一些人背负着房租、房贷、车贷、保险等,造成了较大的经济压力。这是工友们着急返回深圳务工的首要原因。

(2)口罩等防护紧缺。很多工友反映,疫情开始的时候,口罩成为紧缺物资,很多在农村地区的家庭是买不到口罩的,即使能买到也得以高价购入,并且质量未必过关。此外,村里或者社区提供的帮助是十分有限的,例如有的村只能免费发给每家两三个口罩。有些人因为缺少口罩等防护用品,在心态上会更加紧张。

(3)买药看病问题。一些工友在疫情期间患过感冒,怀疑是得了新冠,但是一般都采取观察的方式来解决,如果不严重的话,就不去医院。另外,有些年纪大的工友可能患有一些基础疾病,需要在疫情期间吃药看病,但是没有办法正常出门,只能托熟人或者村里帮忙采购药品,被访者小晴说自己患有哮喘需要长期服药,疫情加剧了她买药看病上的紧张:

“我老公不让我去买菜,他就怕我被传染,因为我有哮喘,每天都得吃药。幸好我当时从家里买了很多药带过来,很便宜的药,20多块钱吃一个月,要不我们这种人不行的(很危险)。那时候我老公自己感冒了,也很严重,去买药还需要身份证、量一下体温,哪怕一点点咳嗽都担心的不得了。”

——小晴,女,46岁,全职妈妈

(4)对于复工的担心。有些工友很担心疫情过后,找不到好的工作。还有一些人的因为厂里效益不好,而无法继续留在岗位上。原本较为稳定的工作和生活都被疫情打乱了,大家都表示非常需要工作机会和恢复之前的收入水平。

五、“吃老本”与省钱:疫情中的支出分配与应对策略

由于无法上班,被访的工友们在疫情期间都失去了劳动收入,因此如何合理调配现有的资源以帮助度过疫情,就成为工友们关心的话题。疫情期间人们的消费行普遍减少了,但是约有三分之二的工友们反映自己的日常支出分配没什么变化,主要用于房租水电、生活用品、儿童教育和父母养老。但是这些支出都需要靠之前的存款,也就是“吃老本”。这一方面是因为有一些工友在疫情期间依然能够工作、有收入;更多的一方面是因为,广大流动工友们在日常生活中本来就很节省、消费水平不高,所以影响也不大。

“我有家里还有三年前做的腊肉,我就说肉放久了不好吃了,我家婆也舍不得丢,舍不得给人家,还是洗了自己吃。”

——小宫,女,47岁,玩具厂

还有三分之一的被访者,认为自己的支出方面比较紧张,在疫情期间变得更为节俭,并开始省钱,在能够保证基本生活用品的前提下,主要节吃穿方面的开支。

“都节省了,不吃水果,不买衣服。我们过年很简单的,就过年那一天吃的好一点,最后都没得吃了。后来天天都是一个菜,炒土豆、炒青菜。然后我也不吃三餐了,吃两餐,有的时候吃一餐。”

——小初,女,50岁,厨房帮工

“比如说少去几趟超市,稍微节约点,不然的话那是过不了日子的。”

——邹大哥,男,41,珠宝厂

“生活方面开销就节俭一些,今年肉也比较贵,所以我们很少买肉。”

——小林,女,31岁,绿色蔷薇社区工作者

除了围绕日常家庭再生产活动的必要开支,工友们反映,还有一些开支会让自己的感到不安和紧张,主要有以下3个方面:房租、贷款、物价上涨。

深圳的流动工人们大多住在城中村,租住的是本地居民的私人房产,直接对接二手房东,所以在采访的37人中,大部分的人(33个)表示疫情期间房租没有变化。此外,在被访者中有1人住保障性住房,免租两个月;有1人房租不降反增;有2人住在工厂宿舍,无房租升降一说。

“有些老乡免了,我的是二手房东,肯定没有免,一手房都免了一个月。”

——老修,男,46岁,建筑水泥工

“我跟房东交房租时问了(能不能减免房租),他说不能减。他说每个人如果都减了,都从他那里扣了,那他也不用生活了。房东本来是叫我们按时交租的,但是我说延缓个8天、10天的样子,他才勉强同意。”

——阿文,男,23岁,社区团购平台

大部分的人反映,自己有听说过减免房租的事情,但是仅限于以下2种情况:一是政府的公租房可以免1-2个月的房租;二是私人一手房东出于对“外来工或湖北人的体谅”而自愿减免房租;

“房租一分也没给我们少,跟平常一样,一分都没给我们优惠……我老乡他们是属于政府的房子,都免了一个月的钱。是政府租给他们的房子免了的……坳背(地名)那边也有免了房租的人,房东是一个老板,自愿给(租户)免的。”

——小初,女,50岁,厨房帮工

在问到工友有无去找房东或街道办申请减租的情况时,有17人都表示有找过房东协商,但房东都没有答应,仅有少数房东答应租客可延迟交租。房东不肯降租的理由有:一,政府没给房东减税或补贴,房东无法采取相应的措施;二,二手房东认为自己是帮别人看房子的,一手房东都不降的话,自己也不能给租客降;三,直接拒绝,例如一些房东回应称“你不租也有别人要租”。

“我有个工友,他找房东理论过,他说房东说不降(房租),今年还加了房租,‘你不租也有别人要租’。”

——老高,男,45岁,服装厂

一半以上的被访者表示未采取任何行动,原因大致有3类:一是理解房东类,虽然没有租客没住,但是自己占了一个房屋资源,此外二手房东也没有权利减租;二是消极放弃类,认为即使说出来也不会有用,想让老板减租,实属“没门儿”,遂不付诸行动;三是搭便车类,当看到其他租客提出需求,但遭到房东拒绝之后,自己便没有再去。

“没住也要交房租,因为你占了一个位置对不对……我听他们说有房东老是在催(交房租),我的房东倒是没催我,因为我按时给他了。给的时候,我也没说什么,说也没用,对不对?他不想减,你说那么多也没用。”

——阿旺,女,55岁,零工

在被访者中,约有一半的人身负债务,大多数是因为在家乡买商品房要还贷款,或自建房子借了亲戚的钱。其中,也有一部分人有车贷,商业保险、治病欠款等。大部分的人(13个)表示在疫情期间负担这些债务压力很大,原因是疫情期间收入减少,“吃老本”仅仅能缓解短期的压力,因此大家着急着回到深圳工作赚钱。

“我们房贷一个月交5500,有一点困难,我们只能用以前存的钱,拿去还。”

——阿荣,女,42岁,全职妈妈+玩具厂打零工

“我的房租加房贷,差不多1万块。压力很大的!如果两个人都在工作就没关系,但是一旦不工作的话就没收入了。过完年的时候,我老公在跑滴滴,后来疫情严重了,没法跑了,就把车退了,一直在家里。我们既不能出去,又没找工作,那两三个月真的是好困难,每个月的房贷我们都没办法交,跟朋友借也借不到,只能用信用卡刷出钱来。1月、2月、3月,这三个月很紧张。”

——阿花,女,38岁,服装厂

“之前,我们给小孩看病、盖房子,花了不少钱。确实困难,但没办法,只能省吃省喝,天天啃馒头。”

——小习,男,34岁,首饰厂

另外有一半的被访者表示没有债务,称自己是既没房、没车、没地的“三无人员”。

工友们对于疫情期间物资紧张的事情记忆犹新,主要表现在2个方面:一是食物供应紧张,特别是疫情比较严重的湖北地区,由于采取了严格的居家隔离政策,很多工友不得不依靠集体的物资供应和分配方式。老金一家9口人在一个月的时间没有出过门,统一供应的食物也不充足。

“因为我们那里很多人在武汉打工,家家都很紧张,衣服都怕在晒在外面……每次去拿菜(统一采购),都穿着专门的衣服、手套。拿进家来都要放很久了才能吃。”

——老金,男,54岁,在工厂给人做盒饭

留在深圳的工友们也反映,疫情刚开始的时期,会出现去超市抢菜、屯食物的情况。

“一夜之间人们就把超市抢光了。还有双黄连口服液也抢完了。我们没有抢到(物资)。不过第二天,我们去农村的亲戚家里拿了一点米回来。那时候还不让出去,我儿子骑个电瓶车偷偷摸摸去了两次,第一次拿米,第二次拿菜。”

——小玉,女,49岁,玩具厂

二是防疫物资紧张。尽管一年过后,口罩等用品价格便宜亲民,但是在疫情期间,对于口罩分配,也更多是优先给经常外出的家庭成员或孩子使用。

“当时是说有发口罩,去执勤执岗的就有口罩发,没执岗的、在家里的就不会发。”

——老建,男,50岁,电子厂

“那时候,我们每天在手机上跟朋友联系,看哪里可以买口罩。只要一听说哪里在卖口罩,比方说有个劳保店在卖口罩,我就赶紧跑过去。后面又说要买75%的酒精消毒液,如果谁有消息说哪里有的卖,我们就赶紧去。我会尽量减少出去购买这些物资的时间,尽量三两天再出去一次,把防范措施做得好一点。那时候还穿过一次性的雨衣到外面去买东西,我现在想起来也觉得挺好笑的。”

——小依,女,44岁,服装厂工人

也有很多在老家过年的工友们表示,物资紧张的情况对家庭没有太大影响,因为大家都有过年屯年货的习惯,以及自家种植的粮食、养的牲畜可以自给自足。同时,大部分的村子也提供集体采购服务,例如通过村委会或志愿者获取每家的购物需求来统一采购和分配。

网络购物在疫情期间发展起来,日益深入到工人群体当中。一方面,居家隔离让线下购物变得不方便,网购的话可以及时买到日常所需;另一方面,工友们反映网络购物价格也比较便宜,可以省钱。工友们网购的特点主要有:第一,通过微信群、买菜App(拼多多、钱大妈、朴朴超市)等途径买便宜打折产品;第二,用手机App积分、红包、优惠券等促销活动购买商品。

留在深圳的工友们,为了应对收入的减少,有的做起了兼职,例如送快递等。复工复产之后,由于很多工厂效益不好,工人们工作时间缩短,没有加班收入了,也有人利用业余时间做起了兼职。

总体来看,疫情期间,工友们普遍都需要度过这一段经济和物资紧张的隔离期。尽管市场行情较为稳定,但是工友们迫切希望能够赚得稳定的收入,不再“吃老本”和节衣缩食。因此疫情期间的期盼是能够快一点结束隔离,出来工作。

2021年2月4日,江西省瑞昌市静宇鑫照明科技有限公司LED低压灯带生产线前,“就地过年”的外地工人们正在抓紧生产,赶制海外订单。

六. 疫情期间的工作情况

1、 返工过程

回家过年的工友大都在二月初到三月底间返回深圳,这也是疫情缓解后各省市陆续解封的阶段,和往年复工时间相比大约推迟了一个月。关于返工过程主要有以下四个发现:

(1)工友返深路上交通不便,应对方式各不相同

返深过程中,工友遇到最多的问题是疫情期间封城封路造成的交通不便。住在农村的工友会选择和同乡拼私家车到车站,有的则直接坐私家车去深圳,有的地方政府会为回城打工的工友提供大巴接送。总之,不少工友因交通问题而延迟复工时间。

(2)复工延迟工友经济压力大,工厂任意支配工友

迫于生计,工友们都想快点回到深圳上班,往往是工厂一通知可以复工便马上准备启程。

“厨师长给我打电话叫我回去上班,我很高兴……因为我的压力很重,我小孩要花钱,我房贷也要给钱,我老妈也身体不好,有的时候也要给钱。因为我这里要交房租,我们一个月的开支很大,压力很大。”

——小初,女,50岁,重庆,厨房帮工

访谈中发现,工厂对复工时间的规定随机性较强,对来自不同地区的工友有不同的上班时间,给工友带来不必要的损失。在珠宝厂打零工的小宝(女,38岁,湖南,全职妈妈兼零工),因为工厂的复工决定出尔反尔,导致来回买、退了几次票,手续费加起来损失数百元。

除此之外,工厂在要求工友来上班时并未考虑到工友可能面临的感染风险,防疫措施不严格,甚至还有工厂威胁工友不来上班就将其开除。对于这些问题,经济压力又迫使工友不得不服从工厂的任意安排。

“好像因为封路就过不来,开私家车过不来,有的线不让通,而且有些地方没解封,反正乱七八糟的都过不来。厂里这边就是催促他们,你们要不过来就打你们,解雇你们。”

——小果,女,38岁,河南,电子厂工人

(3)基层防疫工作有严有松

来深圳后,防疫措施主要分为三类:一是严格隔离,隔离点在酒店或在家里贴封条,有社区工作人员负责配送三餐,隔离结束后要做核酸检测;二是宽松隔离,可以自行出入购买生活用品;三是办理健康申报即可入厂,上班出示健康码即可。由于防疫措施落实到基层时,各地各区要求不统一,防疫效果可能会受到影响,工友也不得不承担不必要的时间金钱损失。

案例一:小凡回到深圳后被要求居家隔离,居家隔离的证明方式是把返深机票和居住地点的照片发给单位,没有社区工作人员管理。

“就是回来的时候,我有机票的嘛。把你的机票拍给单位,还有在你住的地方门口,也有门口的拍在下面,拍个照片,就证明你在这里住了,哪一天到的。每天填什么健康申报。”

——小凡,女,35岁,广东,工厂员工

案例二:思思回到深圳后,被要求居家隔离15天,出来后被告知没有居家隔离的证明,之后又不得不贴封条居家隔离15天,再出来后还需要等待批文件。

“没有人给我证明这15天就在这里隔离了,然后又让我去社区那边开隔离证明,社区那边说你要开隔离证明的话,你就得让我们的工作人员上门给你贴一个封条,你再进去待15天之后,我才能给你开证明……第二次又隔离了15天,我再拿着手续就是隔离证明,去找学校的老师,他再给我报备。不是说我隔离15天,我给他发了证明之后,他就能立马让我进来,他就让你等通知。”

——思思,女,21岁,陕西,学校超市主管

(4)农村工作机会少待遇低,家乡不是后备选择

如果因为疫情不能来深圳上班,可以留在老家找一份临时谋生的工作吗?通过访谈得知,呆在家乡似乎不是工友会考虑的选项。除了孩子要来深圳上学外,工友们都提到“家里没事情做”、“老家工价低”、“只有老人和孩子留在农村”等。城市化带来的教育资源分配不均、城乡劳动需求和待遇差距大等问题在这里尤为明显,特殊时期下家乡暂时还无法成为工友的后备选择。

2、 复工情况

(1)工厂收益降低,工友收入减少,面临“变相裁员”

复工后,有些工友的工种因疫情发生变化,例如在玩具厂的小玉(女,49岁,四川,玩具厂工人)和在制衣厂的小依(女,44岁,湖北,服装厂工人)响应疫情需求开始改做口罩。由于工厂订单在疫情后大幅度减少,工友个人收入也随之受到影响,减少了1/3-1/2不等,给家庭收入本来就不高的工友造成极大的影响。个人收入减少的工友平时工资大部分来源于加班费用,工厂效益减少也就意味着工友“无班可加”,每天八小时制一周双休,“按照劳动法”上班的后果就是只能领2000-3000的底薪。因此,“不让加班”也成为工厂变相裁员的方法之一。

“裁员有黑手的,听说过有一点。用你厂里上班一天8个小时,不给加班,拿两千多块钱,我有老婆,有小孩,怎么拿?怎么干?两千多块钱,我怎么做?”

——小习,男,34岁,广东,首饰厂工人

其他不在工厂工作的工友们也因为疫情的影响而收入减少。如阿广因为商铺停业、关门而无法继续进行工作;家政工小沁(女,49岁,四川,家政工、超市卖场做烤鸭、帮人做饭)因小区封闭、疫情期间雇主的小心防范,家政工作受到阻碍。

“我们是做一些推广,你肯定要去跟商户接触,而且疫情期间见商户的话,商铺基本上没怎么开的,很少,而且要去的话要测体温,又要扫码,比较麻烦……所以效益就不是特别的好。”

——阿广,男,30岁,广东,业务推广员

疫情工资降低为本来就收入不高的工友带来压力,尤其是部分有贷款、负债的工友。企业和政府的角色在这种时期显得尤为重要,若能增加心理上和经济上的支持都将有利于帮助工友度过艰难时期。

“老板他也会想到员工在家里都待了两个多月没有上班,供房的供房,供车的供车,老板还算站在员工方面去想,我感觉还是挺人性化的……因为事情总是会过去的,我们一起加油挺过这个难关是不是?”

——小倩,女,36岁,广东,珠宝厂工

(2)工厂防疫支持不充分,工友复工风险高

工厂提供的防疫支持主要有发放口罩和消毒液、上下班量体温、对工厂消毒。严格一些的,有工厂要求员工住宿舍不给回家、吃饭用隔离板隔离、严禁乱窜部门。然而,各个单位的防疫力度都不相同,许多工厂一个星期只发几个口罩,不提供消毒液和手套等其他防护物资,卫大哥复工后一个星期只能领到一个口罩,小果也提到工厂发放的口罩劣质低廉。

“有时候两天三天(一个口罩),有时候一个星期发一个。”

——卫大哥,男,52岁,湖南,环卫工人

“每天发一个,是工厂的劣质口罩卖不出去给我们发的,就是说工厂里边弄的那种一层薄薄的布,然后也没有消毒,一戴嘴上都起泡过敏知道吧。”

——小果,女,38岁,河南,电子厂工人

对于工厂防疫措施不到位,在厨房做帮工的小初和在玩具厂的小宫(女,47岁,重庆,玩具厂工人)和同事联合主动向上级反映,争取到自己应有的防疫物资。

“本来我们也没有的,我们厨师长就提意见,他说我们是后勤部厨房炒菜的,帮助这些是给工人服务……厂里面六七百人他们没有了,他们是自己买的,现在我们是工厂里面给我们口罩,每天两个,上午一个、下午一个。”

——小初,女,50岁,重庆,厨房帮工

(3)社保覆盖率有待提高,大龄工友和零工“被隐形”

在工厂上班的工友们,工厂缴纳的都是三档社保(深圳社保分三档,一档社保为结合社保一般本地人购买,二档社保医疗有专门的账号,三档是农民工医保需要绑定社康才能使用)。总的来说,在社保缴纳情况方面有两个问题。

第一,工厂对缴纳社保方面缺乏主动性。工厂迟缴、不缴社保,或缴纳社保不全面的现象还很多,工友对劳动法的不了解使得他们无法及时为自己争取合法权益。在厨房做帮工的小初,由于之前对社保不了解,单位也没有普及相关知识,因此没有购买社保,在快要退休的年龄发现没有缴够十五年养老保险。除此之外,有工厂要等到工友主动要求才会依法为工友缴纳社保。

“本来以前我进厂的时候,他说如果你愿意买就买,不愿意买就不买,我们心里想工资低才两千二三,我们都没买。我做了几年了,有3000多一点点,去年看到有三千三四了,他就叫我们买,49岁买一年,买了今年都50岁退休了。要是他以前要我们买,我早就买了,买这么多年多好,我亏也亏在这里,公司没有一个确定(的信息),就是这样。”

——小初,女,50岁,重庆,厨房帮工

“社保的话我们目前是在买着,以前他是不买,后来我就要求他们,好像上了大半年后我要求他帮我买,他也帮我买了。”

——阿月,女,45岁,河南,超市营业员

第二,灵活就业和50岁退休女工友无法购买社保。打零工的工友因为没有固定单位和合法劳动关系无法受到法律的保障。与此同时,女性50岁退休之后亦无法购买社保,这对还具有较强劳动能力的女性群体是不公平的。很多人50岁之后因未缴够养老保险年限并不退休,而是继续在深圳从事保洁、家政、零工等方面的工作。

“我们老了都买不到社保了,其他员工有买社保,我们50岁过后都买不了,医疗保护设备都买不了。”

——廖姐姐,女,52岁,重庆,手袋厂工人

“没有,我们的工地上面哪有(社保)啊。只是在老家交着(养老保险)。”

——寇大哥,男,49岁,河南建筑工人

3、地域对工友复工的影响

受疫情影响,来自湖北的工友都受到不同程度的差别对待。这种差别对待可能来自劳动单位,一种情况是湖北工友比其他人复工时间晚、隔离时间长;另外,有的工厂甚至会不让湖北工友返工上班。

“一个湖北的他出来得晚,湖北那边车走到龙岗又回去了,车都没让他下来。”

——邹大哥,男,41岁,安徽,珠宝厂工人

“我听他媳妇说谁是湖北的,我说我是,他说湖北的今天都不要上班。”

——阿旺,女,55岁,湖北,零工

差别对待也可能来自生活当中,湖北工友可能会被禁止租房、被孤立疏离等等。

“之前有听到过,说湖北那边的人过来的话,他们房东不给住,或者说不跟他们接触。”

——阿白,男,30岁,福建,首饰厂工人

“看到湖北人就很少打交道的。一般都是这样子,像我们隔壁就有湖北的,怕来了就传染,不会跟他们交流的。”

——小晴,女,46岁,江西,全职妈妈

来自湖北的工友,会因为自己的籍贯身份而担心,小依就在疫情期间害怕自己被裁员,去别的地方找不到工作。

“我本来是不怎么担心的,本来是希望被裁掉,因为在这公司也做了那么多年,就想着裁掉的话可能有一些补偿。但是因为今年情况比较特殊,疫情是从我们湖北出现的,很多手机上视频都不自觉地看到歧视湖北人,人家就是说你去找工作的话,只要一听说你是湖北人,后面什么话都不会多说,他就不招了。那个时候就有点着急,有点害怕被裁掉。”

——小依,女,44岁,湖北,服装厂工人

值得注意的是,有不少工友被问到地域歧视情况时,认为不论复工的同事来自什么地方,都要隔离、量体温、办健康码,这些防疫措施让他们减少对来自特定区域工友的担忧。

“我们没有(地域歧视)啊,因为我们不是有那个健康卡嘛,家里跟深圳这里都是互通的,在家里你每天测量的体温是多少,到这边也是,每天都用健康卡,所以都没有事。”

——小倩,女,36岁,广东,珠宝厂工人

4、 疫情后的职业规划

大多数工友对自己的职业生涯没有明确的规划,工友们终年不停忙碌,更多关注生计,个人提升的机会受到限制。另外,学历、技术的门槛和年龄的限制,也是许多工友不会考虑换工作的原因。

“暂时还没有什么明确的规划,今年现在这个样子也没想好,目前还真没有想那么多,等到今年过完年以后再说。”

——小朋,男,33岁,甘肃,外卖员

“我没有什么换的了,这么大的岁数,换来换去人到了岁数眼睛也不行,像工资高的厂,也要文化,也要眼力,干脆就不要换了。”

——苏大姐,女,46岁,四川,玩具厂打零工

男性和女性在职业规划上会有差异,采访中有孩子家庭的女工友,都会将家庭照料和子女教育纳入职业规划中,会根据孩子的年龄而考虑找工作的时间和工作形式,也会因为孩子上学想陪在孩子身边而决定工作的地理位置。

“目前在超市上班,小孩子上初中了要照顾孩子,如果到明年孩子考完考上高中以后,我有很多空余时间的,我会考虑换下工作。”

——阿月,女,45岁,河南,超市营业员

“有想过回老家发展,但是考虑小孩子上学,小孩子想上完学之后看一下,有机会的话还是想回老家。”

——阿花,女,38岁,江西,服装厂工人

七. 新冠疫情信息获取和识别

大部分被访者的对于新冠疫情信息获取方式有三种,第一种是从亲戚朋友、微信群中听说到疫情信息,第二种从手机App中获取信息,第三种是从电视、广播等传统媒体中获取信息。当然,这些信息获取方式是交叉在一起的,因为疫情期间大家都比较少出门,通常是在手机和朋友聊天,或在App上浏览各类新闻,遇到重要信息的时候则在群里转发。

在使用手机App获取信息的状况上,使用抖音获取信息的人占大部分(官方号发出来的视频,会自动推送此类信息给用户),其次是使用腾讯新闻、支付宝(各地方的感染新冠病毒数值)、微信公众号。还有少部分人使用趣头条、头条新闻、微博、浏览器弹窗新闻等。

新冠疫情爆发出来的时候随之也会有一些谣言流出,有在微信群里、抖音视频App上传播转发,也有一些在亲戚朋友间传来传去,因此,本次调研格外关注了人们如何识别网络信息的真伪问题。调查结果显示,仅有少部分的人对曾经遇到的疫情期间的谣言记忆深刻,并能够做出一定的判断,但是大部分的人较少注意到虚假信息的问题。

在问到如何识别网络上的虚假信息的时候,一些被访者反映自己没有接触过假信息。这表明,一些人没有信息识别的意识,这可能导致对于信息的是无差别的接收,这不利于人们在信息时代的生活和发展。

“我觉得没有造谣的,都说这个疫情是真的来了,没人造谣了。”

——小绒,女,46岁,服装厂工人

“提问:有遇到过一些网上的假信息或者谣言吗?

阿荣:我没遇过。

提问:没有遇到,那你怎么去辨别网上的那些信息是真还是假呢?

阿荣:我没见过,我也没有获得这样的信息,很少,不熟的人我不加的。

提问:你在网上看到一些关于疫情的消息,你怎么去怎么样去辨别他说的是真的还是假的?

阿荣:那个也很少见。我不怎么会判断,反正就是看新闻,只是听说吃哪些东西会传播新冠,自己就不要去接触那些野生动物。”

——阿荣,女,42岁,全职妈妈兼玩具厂打零工

本次调研发现,有一些工友会将谣言直接与“诈骗信息”联系起来。对于诈骗信息,大家都有较强的警觉性,而对于更广泛的谣言或假信息来说,则采取将信将疑的态度。

“有谣言说,口罩卖200块钱一个,就是为了赚钱,其实卖的都是超市的口罩,是欺诈啊。”

——苏大姐,女,46岁,玩具厂打零工

“假信息就是有人打电话说他是10086,要我办个什么套餐。我说你不用跟我说,我到时候自己去服务厅办,他打的又不是10086的电话,是深圳的本地电话,那些(信息)不能给他们账号。”

——小宝、女,38岁,全职妈妈兼珠宝厂打零工

“一般在管理处、社区(看到的信息),还有新闻上的信息是真的,你收到的短信说什么赚钱的,那些都是假的。”

——阿智,女,38岁,办公室文员

提到谣言,也有几个工友第一反应是关注新冠疫情爆发本身,及其严重程度的真实性。也就是说,工友们将谣言等同于信息的不确定性。大家普遍认为,随着对新冠疫情信息日益清晰化,在这个问题上不存在谣言。

“我也不知道如何分辨真假,这个病怎么来的这么突然,怎么一下会那么严重?”

——小玉,女,49岁,玩具厂工人

还有一种类似的谣言,工友们提到很多不确定的信息指向了疫情发生地,也就是说,哪里发生了疫情。在这方面的谣言就多一些了。

“我记得有些信息传播一些假的小区,说这个小区有、那个小区有,但其实都没有。有些东西就不是真的。”

——老建,男,50岁,电子厂工人

“就我们老家来说,经常有捕风捉影的时候,这里爆发了多少,哪里又爆发了,其实都是好多都是假的。”

——小曾,男,37岁,印刷厂开机师傅

此外,工友们还提到了超市抢购的传言等,这些信息各有真假。随着时间的推移和信息的丰富,工友们普遍能够辨识这些信息。

被访者中有一位提到了迷信类的谣言,即通过一些仪式化的饮食和行为来避免感染新冠疫情。

“我遇到过一个很特别的事情,好像是年初三还是初七,在网络上有一个女的发出来,说一人吃三个鸡蛋,在门口插三根香,身体会好,就不会发病的。后来所有人都在做。反正我是不信的,我老公说人家做的话,我们也照做,还给女儿们都打电话。我说管他信不信,打死我也不信。第二天我一打开抖音,那个女的给抓了。那个事情真的那也是印象特深,怎么感觉到全中国都在被那个女的牵着鼻子走一样的感觉。”

——小桃,女,40岁,货拉拉

还有一类是大家不太能分辨的轶闻或者是故事,这类故事往往比较离奇:

“抖音不是有个视频嘛,人家在外面玩,有一个过路的男的拿着口罩,他看到你这些玩手机那些小朋友没有口罩,说,‘小朋友们,疫情这么严重,你们不戴口罩的话,怕有疫情’。他说,‘你没戴口罩,我这里有口罩免费送给你一个戴着’。口罩上有搞迷魂药,你戴起来人就昏迷了。昏迷了,他就把你的手机、钱就拿跑了。”

——小宫,女,47岁,玩具厂工人

也有一部分工友对虚假信息、谣言有较强的的识别能力。工友的识别策略主要有:

(1)相信官方发布的信息,信任专家说出来的信息。

“正规的公众号或者新闻平台推送出来的(信息),肯定就是真的、可行的。其他的一些七七八八的那些公众号,就没那么可信了。”

——小京,女,39岁,服务行业

“我一般不会听那些谣言什么的,我只会听钟南山说,就是说新闻这种可靠的消息我会认真听,比如说手机的腾讯上面,还有抖音上面听来的钟南山说的信息。”

——小倩,女,36岁,珠宝厂工人

(2)遇到不确定的信息,去跟亲戚朋友询问或确认。

(3)对于网上流传的关于疫情的信息,保持怀疑的态度,认为如果是谣言,过两天就会有官方出来辟谣。

“像空气传播,气溶胶传播的问题,最开始提出来的时候,我就想这会是真的吗?我会持怀疑的态度,然后支付宝会隔几天或者是第二天就会有辨别真伪的信息。我一看(信息),说这个是真的,我就不再怀疑了。”

——小依,女,44岁,服装厂工人

(4)通过文章下面的网民评论来识别。

八、疫情期间的家庭关系

1、 隔离与团聚

第一,感情增进。形成这种类型的基础是,一家人平日里的关系就很好,只是因为长期异地打工,没有时间陪伴彼此。而疫情期间长期的共同生活,会加深感情。不仅是在夫妻之间,还包括留守儿童与父母之间,成年子女与老人之间。在本次调研中,大多数被访者都反馈家庭关系比之前更好了。

今年50岁的小丽与丈夫自由恋爱,已经结婚20多年,疫情的经过让她更加信任和珍惜现在的家庭,她这样描述自己老公:

“(疫情期间)我们不吵架,我老公脾气好,对我很好,对我两个小孩也很好。我老公很爱我们这个家,他是我们家的顶梁柱,是我们的赚钱宝。”

——小初,女, 50岁, 重庆, 厨房帮工

另一个被访者小晴,一家人在深圳度过疫情,也表示家庭关系更加和睦了:

“我们关系变好了,一家人就是在这里(深圳)隔离,我老公又有时间陪孩子读书,一家人整天就在一起。我们一早上起来煮面条给孩子吃,吃完了在家里面玩,孩子写一下作业就睡觉,就是这样子。”

——小晴,女,46岁,江西,全职妈妈

由于很多工友长期在外打工,自己的孩子成为了留守儿童,在疫情隔离的这段时间,很多工友有了更多的时间来陪伴孩子,留守儿童与父母之间更加亲密。

“一家人生活很幸福很愉快,跟小孩子之间关系也很好。在疫情期间,我跟大儿子像朋友一样谈心、交流;小的更不用说,特别可爱,性格随我,特别喜欢臭美跳舞之类的。”

——小倩,女,36岁,珠宝厂工人)

成年子女与父母之间也更能相互理解:

“我感觉,就疫情过后感觉变得还是比较好一点的。因为我们跟老人相处时间平时都是回去一个10天、8天就回来上班,现在回去个把一个月,才出来,感觉他们,我们的感情比较好一点。”

——小习,男,34岁,首饰厂工人

疫情居家反倒成为工友们难能可贵的团聚之间,这映衬出来流动群体聚少离多,亲情疏离的社会问题。

2、矛盾与积怨

也有一部分被访者在疫情期间与家人的矛盾加重了,而这些人普遍在疫情之前就存在一些积怨。矛盾随着人们在一起的时间增长而越发加重。今年50岁的工友阿旺,打工十多年,但是和家人长期分离,相互之间也有了很多矛盾,疫情期间,她居家隔离的生活并不好过:

“家庭关系我真的是一言难尽,老公总问我,你的钱哪里去了?就跟我算,我在外面干了这多年,是不是起码有几十万?可我哪有几十万呢?搞得我真的喘不过气来。以前一过完年我就走了,但是(疫情)这几个月天天相处,我女儿、老公像斗地主一样问我,你的钱到哪里去了?搞得我就蛮大的压力了,我就恨不得快点出来挣钱了,改变一下局面了。越想越压力大。”

——阿旺,女,55岁,印刷厂零工

在亲子关系方面,由于疫情期间孩子们无处可去,在家里使用电子媒体的时间增多,还有一些孩子本来就对电子游戏有较强的依赖性,这让出门在外的父母非常紧张和担心。

“我现在回去都不想面对我儿子,我看到他玩游戏就堵得慌,可是你跟他讲,他又不听,他也生气。我感觉不想见他,看到就烦恼,你又不敢跟他吵,又不敢打他,他自己急,也怕你急。”

——小果,女,38岁,电子厂工人

“我在他家里面感觉不到过年的气氛,那么多年就一直在他们家过。他们那边年30也可以去别人家打牌的,夜里12:00回来,放完鞭炮睡觉了。大家从来没有一起看春节联欢晚会,也不一起玩。所以一到春节,想到自己娘家那边有多热闹,我就会流眼泪。”

——小宝、女,38岁,全职妈妈兼珠宝厂打零工

在疫情期间,应当格外关注有潜在矛盾的工友家庭。村委会、街道办事处、社会组织、妇联等机构应当提供心理咨询和辅导,以避免疫情期间矛盾升级,造成不必要的社会问题。

九. 疫情期间的儿童教育

1、被网课“遗漏”的村小

37名受访者中,有22名受访者的子女或(家中小孩)在疫情期间接受学校提供的线上授课。然而有一名工友的孩子就读的农村小学,未能提供线上教育。

受访者小习的两个孩子是留守儿童,均在农村老家的学校就读,两个孩子的年纪分别为7岁和10岁。疫情期间,该所学校线下停课,也并没有进行线上授课,因此孩子在疫情期间处于停学状态,无网课可上:

“我的两个孩子不在深圳上学,他们在农村里面,没有上网课,学校就说停学,说政府等到开学才行,七八月才开学。”

——小习,男,34岁,广东茂名,首饰厂工人

正因为农村发展落后,村小的教育质量堪忧,很多人外出打工谋生计,但又因为户籍和经济条件的问题,没法带着孩子一起流动;部分能够跟随打工父母到城市就读的儿童,也只能屈于低质、高价的私立教育体系中。

2、网课难题:网课设备不足与时间冲突

大部分流动群体的子女上网课的设备是手机,其次是电脑,还有一人将网线拉到电视上来观看网课。有三分之一的家长表示其子女在上网课的过程中,会遇到网络卡顿、网速不好甚至是无网络的问题,这成为孩子们不喜欢网课的原因之一。

“那个时候,孩子不愿意在线上课,因为她也感觉听不懂。我们老家是农村的,没WiFi,我父亲就带着孩子去邻居家蹭WiFi上课,她也不愿意。之后好像村里发过一个流量卡,让孩子们学习用的。后来也没有两下(多久)就没有网了。因为我侄子也在上课,被逼无奈,我父亲就拉了一个网线。”

——小果,女,38岁,河南南阳,电子厂工人

网课设备不足同样是个很大的问题。这主要表现在设备数量不足,以及使用设备的时间、空间冲突问题。首先,流动群体受限于家庭经济条件,很难给孩子购买多余的手机来上网课,更不用提城市学校在教学中常使用的iPad。其次,在时间上,工友们上班的时间往往和孩子们上网课的时间相冲突,孩子们只有等父母下班后才能上网课。再次,由于居住空间的狭小,不同年级的孩子在一个房间上网课会相互打扰,影响学习效果。对于有多个孩子的家庭来说,父母的手机用来给哪个孩子上课,都需精心安排,否则就会产生冲突。

针对上述困难,家长们只能做出如下安排:

(1)孩子们轮流听回放的课

“每次爸爸去上班,只有我自己的手机在家,我们就会让老二听回放的课。他们两个交替使用,有人先听,然后另一个就去看回放。”

——小宝、女,38,湖南,全职妈妈兼珠宝厂打零工

(2)只上三科主课课程,不上其他副科课程。

“因为我只有一个手机,家里那个旧手机还没有网,所以只能给他们上主要的科目,就是上了语文数学英语,像音乐、画画这些都没有上。”

——小林,女,31岁,甘肃庆阳,社区工作者

3、家长陪同上课

疫情不仅改变了孩子们上课的方式,也加重家长的负担。有三分之一的被访者表示,自己需要陪孩子们一起上网课,以确保网课的效果;还有三分之二的家长无法陪子女上网课,主要原因是与孩子分离、工作繁忙、没有辅导功课的能力。

“我的孩子上午、下午都要上课,在家上网课,有时候他父亲会辅导,我觉得孩子有时候听不进去,但也不会检查孩子作业,因为(我)看不懂。”

——小沁,女,49岁,四川乐山,家政工、超市卖场做烤鸭、帮人做饭

4、网课的效果有限

被访的工友家长们,大多对网课的效果持有怀疑和负面的态度。仅有少数的家长认为自己孩子对网课有一定的接受力,没有表现出反感或抵制。家长对于网课有以下的担忧:

首先,学习效率不高。家长们认为网课影响孩子在学习上的兴趣,甚至在此过程中,其子女没有办法认真学习。例如,老高认为疫情之所以影响孩子学习,主要是家中学习氛围没有学校那么强烈。他说:

“孩子对网课不喜欢。也不习惯。我就觉得疫情对他的学习有很大的影响,有很大的威胁。学习肯定要有学习的氛围,像这样很懒散的,在家里这样自己谁都不愿意强迫自己去学那个东西。我觉得学校还是有学习氛围,对成绩可能会好一点。”

——老高,男,45岁,江西上饶,服装厂工人

其次,网课会使孩子对电子设备产生依赖。

“就是加重了依赖,对手机越来越依赖,(孩子)以前读四年级的时候都是80多分,现在都考40多分。”

——小晴,女,46岁,江西,全职妈妈

再次,长期使用电子设备会影响视力。

“上网课时让他们的好像视力也有所下降,老大现在现在也是视力也有所下降。”

——小宝、女,38,湖南,全职妈妈兼珠宝厂打零工

“他们没有很喜欢网课,网课学不到什么,产生了眼睛近视,手机玩多了对眼睛有害。”

——苏大姐,女,46岁,四川,玩具厂临时工

对于孩子们上网课的问题,家长们很着急。面对技术使用的困境、无力的课程监督,都使得人们将更多的希望注入到线下学校教育的恢复当中。

十. 疫情中的社会性别问题

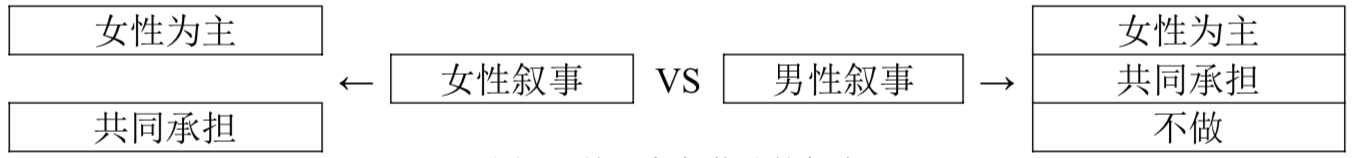

根据被访者不同的描述,访谈资料表现出了疫情期间性别差异下两种不同的生活方式。表2 显示,第一,被访的男性工友在疫情期间的心态相较于被访的女性工友而言,显得更加平稳一些;第二,在疫情信息的获取上,男性的消息渠道更加灵通,而部分女性的信息获取较为滞后;第三,在私人空间问题上,女性更加倾向于表述自己没有什么私人空间;第四,在家务劳动上,女性普遍认为自己承担了更多,且仍然有少数被访的男性工友认为做家务是女性的责任。

表2:疫情期间女性和男性生活状态的不同

1、信息获取的灵通与滞后

男性在获取疫情消息上更加灵通,主要是因为村干部、志愿者大多都是男性,对于信息的掌握是第一手的,对于村里的政策、买菜的运输等都可以更多的交流。例如寇大哥(男,49岁,建筑工人)的弟弟是村主任,寇大哥自己的心态就非常好,经常从家里人和亲戚朋友那里获得信息。与此相反,女性的信息获取往往较为滞后,被访者小倩(女,36岁,珠宝厂工人)就表达了,她因为带孩子而没有时间看手机,所以只能依赖亲友获得信息:

“我是从别人口中听说(疫情)的,因为回家带孩子就没有时间,忙得没时间看手机。在家里面,我听家婆说,现在疫情真的很严重,她还问我,你说没听说什么吗?然后我才意识到。”

——小倩,女,36岁,珠宝厂工人

2、私人空间如何界定?

相对于在家做家务的女性来讲,男性有更多的机会接触外界,娱乐活动也更广泛,保留了较多的私人空间。而女性往往会因为家务、带孩子而感到疲惫,也有被访者认为跟孩子在一起的时间也属于私人空间。

“私人空间有啊,我在家比较喜欢带着孩子娱乐,打打篮球,比如说到黄河边去散散步,跟孩子唱唱歌,玩玩抖音,做做饭给他们吃,我觉得也是一种幸福。”

——小倩,女,36岁,珠宝厂工人

3、“共同分担”背后的“隐形”家务劳动

(1)家务劳动者以女性为主

由于疫情期间人们的居家时间延长,因此本调研格外关注了家务劳动分配的情况,例如,居家隔离期间家务由谁来做,孩子由谁来照顾,所有的家庭成员是否都参与到家务之中,跟以前相比有什么变化?

两性关于家务劳动的叙事

访谈结果显示,在被访者的叙事中,家务主要承担者还是女性。在城市的小家中,女性是主要的家务劳动者,即便回到农村老家,家庭承担者主要还是女性,也就是被访男性话语中的母亲、妻子、嫂子、弟媳、妹妹等。

“无论是哪一个年代的女性,而家务和照顾(孙子孙女)也依然是女性。疫情期间跟以前一样,都是我一个人做,他爷爷(丈夫)不做家务的。”

——廖姐姐,女,52岁,手袋厂工人

访谈中的一位女工表示,“做家务比上班时间还累”,她每天去买菜,还要考虑家人喜欢吃什么。除了日常家务还需要照顾家里的病人,情感和体力的双重劳动让自己感到比平时上班更累。

“因为我婆婆做过癌症手术,所以我把她带在身边(带到打工的地方),疫情期间,我老公脚受伤了,就有这两个病人要照顾……上班之后,我操心的事情也太多了。我早上会到外面去买菜,再去上班。我们中午休息75分钟,还要赶回来做饭。晚上我们有一个小时的休息,也要赶紧回去做饭,吃完赶紧去上班,晚上有时候要上班到九点、十点。”

——小依,女,44岁,服装厂工人

(2)“共同分担”:家务劳动需细分

被访者中也有部分家庭是“共同分担”家务,或者类似的表达为“谁有时间谁做”,这里主要指的是丈夫参与分担家务。值得关注的是,男性的“共同分担”是有选择的,也就是说男性会选择分担某类的家务,例如提到最多的是做饭、打扫和辅导孩子功课。

而家务劳动不只有以上三种形式,还有其他细致的家务形式。首先,洗衣、倒垃圾、收纳、购物日常的琐碎事务较为繁杂;其次,不只是辅导孩子功课的家务是有价值的,给孩子喂饭、洗澡、睡觉等细小的陪伴类工作都是有价值的;再次,女性承担了大量照顾病人和老人的工作,但是这类活动,没有一个人在调研中提及。而这些家务劳动往往是隐形的,被忽视的,不在共同分担的部分之内。

“这个(家务)一般都是女人来做的。肯定也会叫小孩帮忙弄一下杂物,扫扫地、洗洗碗等等。我只会炒菜,不会参与其他家务,洗碗那些不擅长,我只会炒菜,其他的我不会。”

——小习,男,34岁,首饰厂工人

(3)刻板印象:家务是女人的事

少数被访的男性工友仍然持有传统的社会性别观念,即家务是女人的事。甚至有人直接承认自己是大男子主义,认为男性不做家务是“天经地义”的。这主要是还是源自于传统的“男主外、女主内”的观念,不做家务的女性会被说成不称职的妻子。

“(平时生活中)我一般会让儿子洗碗,但是疫情期间我老公就不让儿子做了。他说男孩子不要做这些事,要女孩子做。如果我叫儿子做的话,我老公就会说他来做。他宁愿自己累一点,他不要儿子做。”

——小晴,女,46岁,全职妈妈

“我是大男子主义的,我很少做家务,我不做,小孩子也不做。我老婆做了,我妹妹做,基本上家务都是她们两个人做,我老婆跟我妹妹两个人。”

——老高,男,45岁,服装厂工人

此外,在社会性别关于家庭劳动会更宽容男性,而女性回去没有带钱,不做家务的话就会引来指责。

“疫情期间多半都是我在做家务,以前也是我。因为我现在不在家了(外出打工),也没有多少钱给他们,回去家务活肯定给我做了。(家人们)会说你又没钱给我们,你又不做家务。哪个家能那么好,让你过的舒舒服服的,都是这样子的。”

——阿旺,女,55岁,工厂打零工

十一. 社会支持方式与公益机构的服务方向

1、疫情期间的社会支持

工友们普遍反映,疫情期间,大家所获得的社会支持主要有两种情况,一个是在老家的支持,另一个是在深圳的社区内的支持。在老家方面获得支持主要有,志愿者站岗执勤来维护秩序,村委帮助购买和递送物资,搭私家车出来务工等;在深圳获得的社会支持则较少。

“农村里面还是有一点互相帮助,像帮忙买菜一样的;深圳这边没有。”

——小绒,女,46岁,服装厂工人

2、公益组织社会支持的效果

超过三分之一的受访者表示在疫情期间没有得到任何公益组织的任何支持,其中包括有些人不知道公益组织为何物。还有受访者将深圳市政府的口罩抽签活动当成公益组织的活动。

当然,由于本调研的主要对象是绿色蔷薇服务的社区工友,因此,大部分的人都提到了曾经收到绿色蔷薇免费发放的口罩、消毒水等防疫物资。除此之外便无其他。但这也变相说明,对与流动工人来说,公益组织和公益服务的可获得性并不高,流动工人获得的支持并不足。除了防疫物资外,工友们在疫情期间从公益组织那里得到的支持主要包括:可靠信息、社区心理咨询、子女补充教育、亲子关系协助等。

第一,公益机构在疫情期间提供的可靠政策信息和抗击疫情的方法,可以帮助工友在日常生活中做好自我防护,做好复工复产的准备。

第二,公益机构专题活动和日常活动,为工友提供了重要的心理支持。例如,“音乐疗愈工作坊”等线上活动回应了工友在疫情期间的紧张和空虚的精神状态,线上线下的其它日常互动则增加了工友之间的互动,增强了工友与社区的联系,这个过程中的互相帮助提供了“社区感”:

“感觉几天不看到他们,就很想念,好像跟姐妹一样的……好像跟她们感情还比家里的人、亲戚朋友、自己的女儿的感情还深一点,就是这个意思。”

——阿旺,女,55岁,工厂打零工

“有帮助,最起码你的心理上得到(安慰),比如说你了解了疫情方面的知识,了解到社区里别人是怎么生活的,你了解的这些东西相当于是社区的一些动态……其实了解这些其实对自己身体还是好的,我觉得有时候精神工作蛮紧张或者蛮累的时候,听一听别人的故事,对你个人也是一种帮助。”

——阿月,女,45岁,超市营业员

第三,疫情期间,公益机构为在家上网课、缺乏教师指导的流动儿童提供线上补习班服务,既帮助了难以求助的孩子, 也支持了缺乏时间和能力的家长:

“那里有大学生义工给孩子上课,我觉得小树(志愿者)还是挺负责任的,有时候她会主动发信息过来,给我们约时间上课。她每次都会跟我说,要是(孩子)有什么不会的,遇到什么难处,都可以去跟她去说。”

——小宝,女,38岁,全职妈妈兼珠宝厂打零工

第四,流动工友从公益机构处获得了关于如何开展亲子教育、处理亲子关系的相关支持,为提高流动家庭的和睦亲子关系起到了作用。

此外,值得指出的是,有四分之一的受访工友曾经做过公益机构的志愿者,相当于在得到公益机构支持的受访者中,有半数的人可能会转化成为公益志愿者,这说明得到支持的流动工人回馈社区和社会的意愿相当高。有受访者表示“如果(公益机构)有需要,而且我有时间的话,我会第一时间过去的”。但是,也有很多受访者表示,他们即便想去参加公益组织的活动或做志愿者,但常常由于把时间投入在工作上而难以如愿。低收入、不稳定收入造成的时间贫困阻碍了外来工参与社区、回馈社会的可能性。

“都没有那个(去做志愿者),主要还是想做零工赚钱……我在星期天放假,不加班(的时候)想去做一点零工。”

——小初,女,50岁,厨房帮工

“我倒没去(做志愿者),是我老婆去,因为我上班的话都没有时间,想去做也没时间。”

——小朋,男,33岁,外卖员

3 、公益机构社会支持的方向

疫情影响下,被访的工友表达出的主要需求包括经济支持、就业支持、子女教育、防疫物资供应、社区支持等。虽然也有受访者认为“可能我们不需要帮助吧”,但这种表述的背后可能是因为公益组织的支持没有到达他们社区。

首先,三分之一的受访者直接表达了对自身和家庭经济状况的担忧。后疫情时代受访者大多因就业市场不稳定而面临失业、工作量波动,这又进一步导致收入不稳定或减少,但城市生活、子女教育、房租、车贷等生活支出并不会减少多少,甚至不降反涨,这直接导致了工友的巨大经济压力。

“我现在主要是想减轻我的经济压力,经济压力真的压的人抬不起头来,我觉得这方面是最需要的。说这个(需求)有什么用,哪个帮我们。”

——小初,女,50岁,厨房帮工

“最需要的支持就是说希望房东不要涨房租,希望他不要再涨房租了。其余的没有。”

——老高,男,45岁,服装厂工人

其次,除了金钱和政策上的直接经济支持之外,外来工希望能获得更多就业机会,以便他们能继续在深圳自食其力。而且,由于超过40岁的流动工人在深圳的劳动力市场上并不受欢迎,他们的就业和收入不稳定性更大,加上上有老下有小,本来日子就过得紧巴巴,疫情影响之下更是捉襟见肘。

第三,疫情和后疫情时代的种种状况加剧了工友对子女教育的担忧,他们渴望能得到相关的支持。由于流动工人普遍受教育程度不高,在指导、监督孩子上网课方面更是力不从心;经济的压力也导致只有少数家长支付得起子女上补习班的费用。公益机构所支持的社区无偿补习班就成为流动儿童最重要的补充教育。

现在我们没什么希望了,就把希望寄托在下一代。

——小习,男,34岁,首饰厂工人

(机构请)大学生来补一下语文数学那些很好。

——苏大姐,女,46岁,玩具厂打零工

第四,不少受访者认为社区支持网络在疫情期间和之后起到了重要作用,希望能继续加强。以绿色蔷薇为例,疫情期间,机构发放口罩等防疫物资,以解工友物资匮乏之困;疫情之后,机构组织了女性健康体检、物资互换等活动,这对于缺乏相关资源和信息的外来工十分重要。此外,社区支持网络还有着重要的心理支持功能,有不少受访者认为在社区大家庭里气氛融洽,在困难时期得到了很大的心理安慰。也有受访者希望以公益机构为核心的社区支持网络能进一步强化,比如提供更多的心理健康宣导、学习渠道等。

需要指出的是,不少受访者在访问员问到“您未来最需要什么支持”时,回答的是“没有”。一位来深圳16年的受访者表示,即便过去和将来遇到什么困难,都极少得到来自政府和社会的什么帮助,而是要“靠自己”。外来工不依赖外来帮助的自强精神背后,源于他们极少得到关注和帮助的事实。

“对我们农民来说,不管政府给什么样的帮助,我们都能接受,都可以需要,这个不是说自己想要什么,那是达不到是吧?我们农民本来什么都没有。”

——小桃,女,40岁,做货拉拉

参考资料:

[1] 农民工录的首次下降,说明疫情对农民工就业产生大影响。

2021-01-18查找于:澎湃新闻·澎湃号·政务

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10836612

[2] 中国政府网:《李克强:灵活就业支持政策要对农民工和城镇居民一视同仁 》,2020-07-31,查找于:http://www.gov.cn/premier/2020-07/31/content_5531307.htm。

[3] 中国政府网:《李克强主持召开国务院常务会议 听取保障农民工工资支付情况汇报 要求强化措施落实确保农民工按时足额拿到报酬等》,2020-12-30,查找于:http://www.gov.cn/premier/2020-12/30/content_5575450.htm。

[4] 乐行社工:《不到三成职工延期复工期间正常发放工资|疫情期间职工复工情况调查报告》,2020年3月28日。

[5] 王子艳,骆红梅:《调查报告|疫情中的基层女性:照料、家庭与生计》,2020年5月28日,查找于澎湃新闻:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7581337。

[6] 协作者:《【协作者研究】脆弱与潜能——疫情下农民工家庭调查报告》,2020年9月4日,查找于:http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news-24681.html

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司