- +1

治理空间的尺度调整和城市空间的地域重构 ——以湖南湘江(国家级)新区的空间生产为例

原创 胡亮,王雪娇 中国城市中心规划院

胡 亮:中国建筑设计研究院规划师

王雪娇:中国城市中心规划院规划师

本文获2019 年度城乡规划优秀论文竞赛三等奖,刊载于《城乡规划》2020 年第1期

摘 要:基于尺度调整和地域重构的理论视角,对国家级湘江新区的空间生产进行实证研究。从两个方面分析:一是治理空间的尺度调整过程、特点及其导致的问题;二是治理体系调整中的权力斗争及其引发的城市空间扩张。研究发现,国家级新区的尺度建立是“中央—省—市”政府多次互动的结果。在国家级新区内部,治理空间的尺度调整经历了区界调整和不完整的行政赋权、撤县设区和滞后的权利转移、街镇拆分和发展权力的让渡三个过程。这些过程使新区的尺度重组得以顺利开展,但也导致治理空间碎片化的新问题。伴随治理空间的尺度调整,强势主体(新区管委会)和弱势主体的权力斗争也随之展开。围绕城市规划建设,强、弱主体最初在各自事权范围内进行开发竞速。随着可开发用地的减少,各主体开始在各自权力的边界区域进行开发合作。相应地,新区的城市空间增长也从最初的全面铺开转向集中开发。

关键词:国家级新区,尺度调整,地域重构,治理,空间生产

一、尺度调整与地域重构的理论框架

在国家级新区的空间生产过程中,中央政府和地方政府通过行政指令、规划编制与实施[1]等手段界定新区尺度,并通过行政赋权[2]设立管理控制机构[3]——新区管委会。伴随新区内部行政区划的调整[4]和行政权力的转移[5],新的治理结构也在逐步形成。上述过程也被学者称为“尺度调整”[6]。

抽象的、治理空间的尺度调整会同时引发实体的、城市空间的地域重构[7]。在新的治理结构下,各治理主体为维护自身利益[8],在各自事权范围内尽其所能地推进承载社会、经济活动的空间生产,由此引发不可避免的矛盾冲突[7,9-11],进而使治理空间和城市空间面临碎片化的风险[12]。

无论是治理空间的尺度调整,还是城市空间的地域重构,都是国家级新区空间生产的过程。开展关于两者关联的实证研究,对国家级新区的研究具有一定理论的价值。同时,反思并检讨国家级新区发展的经验和问题,有利于完善国家级新区的治理体系。文章基于尺度调整和地域重构的视角,重点关注治理体系构建和城市规划建设,对湖南湘江新区从“两型社会”综合配套改革试验区的先导区(简称“先导区”) 到国家级新区(简称“新区”)的发展历程,进行实证研究。

二、研究区概况:湖南湘江(国家级)新区

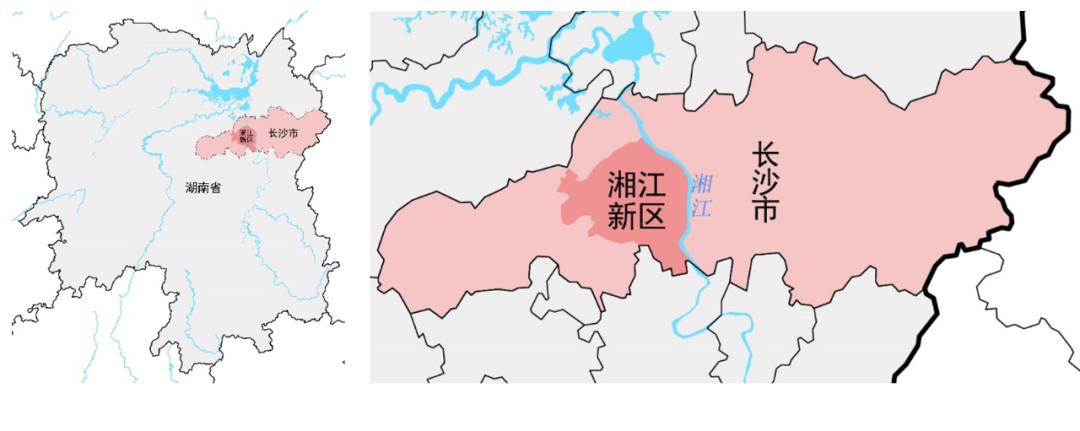

湖南湘江新区地处湖南省长沙市湘江西岸,覆盖整个岳麓区以及望城区的8个街镇和宁乡市的5个街镇,总面积达1200km2(图1)。2018年,新区有常住人口149.3万,其中,城镇人口占比为85.95%。

图1,湘江新区在湖南省和长沙市的区位

资料来源:自绘

根据2008年公布的《长沙市大河西先导区建设整体方案》,新区(先导区)的区域范围包括规划区、核心区和起步区三个层次。2015年,《湖南湘江新区总体方案》在保持规划区范围不变的基础上,将宁乡市金洲镇纳入核心区,将望城区高塘岭街道、岳麓区坪塘街道调整出核心区(图2)。

图2,湘江新区规划区、核心区、起步区范围

资料来源:根据湘江新区相关规划图纸自绘

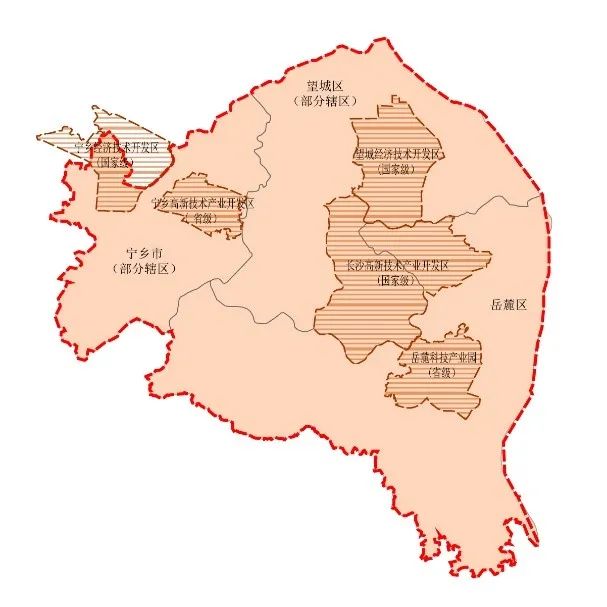

除新区管委会和岳麓区、望城区、宁乡市三个属地政府外,新区内还有国家级长沙高新技术产业开发区(简称“长沙高新区”)、国家级宁乡经济技术开发区(简称“宁乡经开区”)、国家级望城经济技术开发区(简称“望城经开区”)、省级宁乡高新技术产业开发区(简称“宁乡高新区”)、省级岳麓科技产业园(简称“岳麓科技园”)五个产业园区。其中,长沙高新区代管雷锋街道和麓谷街道(原东方红镇),具备属地政府的全部权力,其他四个园区仅具备经济发展权(图3)。

图3,湘江新区内部行政区划及产业园区分布

资料来源:综合各产业园区的规划边界自绘

三、“中央—省—市”的互动:国家级新区建立

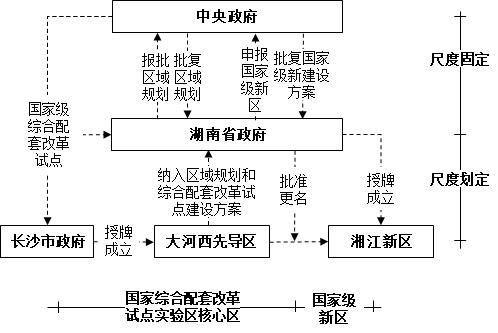

新区(先导区)的建立,经历了中央政府(国务院、国家发改委)和湖南省政府、长沙市政府之间的多次互动(图4)。

图4,“中央—省—市”的互动与湖南湘江新区的建立

资料来源:自绘

2007年12月,国家发改委批复长株潭城市群为全国“两型社会”(资源节约型和环境友好型)建设综合配套改革试验区。2008年初,长沙市政府以落实国家政策为目的,先后通过行政命令、区划调整以及出台《长沙市大河西先导区建设整体方案》等方式,划定新区尺度并设立由省委常委牵头的建设领导小组和管委会。同时,湖南省政府在上报中央的《“长株潭城市群”综合配套改革试点方案》(简称“试点方案”)和《长株潭城市群区域规划(2008—2020)》(简称“区域规划”)中,明确将大河西先导区作为核心示范区。2008年12月,试点方案和区域规划得到国务院的批复同意,长沙市政府界定的先导区尺度由此得以固定。

2013年,经湖南省委研究同意、省政府批复,长沙大河西先导区更名为“湘江新区”,并于同年9月向国务院呈送设立国家级湘江新区的请示报告。2015年4月,国务院批复同意设立湖南湘江新区。2019年同年5月,国家级湘江新区由湖南省委、省政府授牌成立。自此,大河西先导区在新一轮“中央—省—市”的互动中,成功实现向国家级新区的过渡和转化。

需要指出的是,在上述发展过程中,新区(先导区)的规划范围和管理体制在成立之初就已经确定,并延续至今 。因此,从治理体系上来说,新区(先导区)在设立之初就具备国家级新区的基本特征。

四、区划调整与行政区碎片化:治理空间的尺度调整

自成立以来,为理顺各行政主体之间的治理关系,新区内部经历了一系列行政区划的调整,引发行政权力在各行政主体之间转移。

1 区界调整和不完整的行政赋权

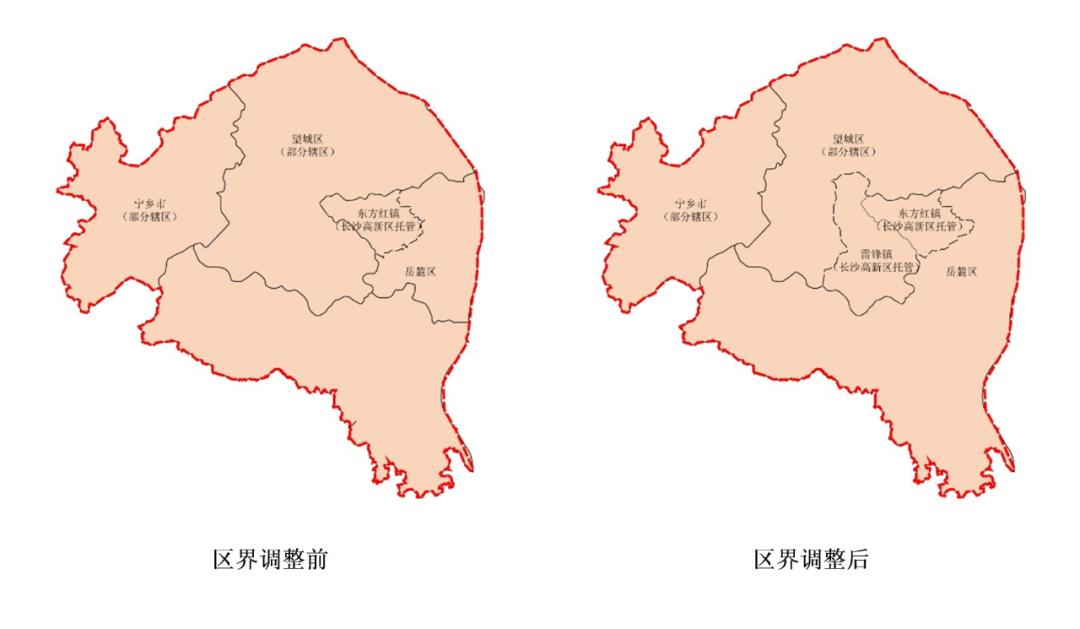

2008年,湖南省民政厅批准同意将望城县下辖的含浦、坪塘、莲花和雨敞坪四个镇划归岳麓区管辖,将望城县下辖的雷锋镇委托长沙高新区管理(图5)。通过区界调整,新区(先导区)的起步区全部被纳入市辖区管理(长沙高新区为长沙市政府的派出机构)。与此同时,长沙市委、市政府也先后发文对新区(先导区)管委会予以行政赋权。

图5,2008年以来新区的区界调整

注:岳麓区下辖的东方红街道已于2004年交由长沙高新区托管。

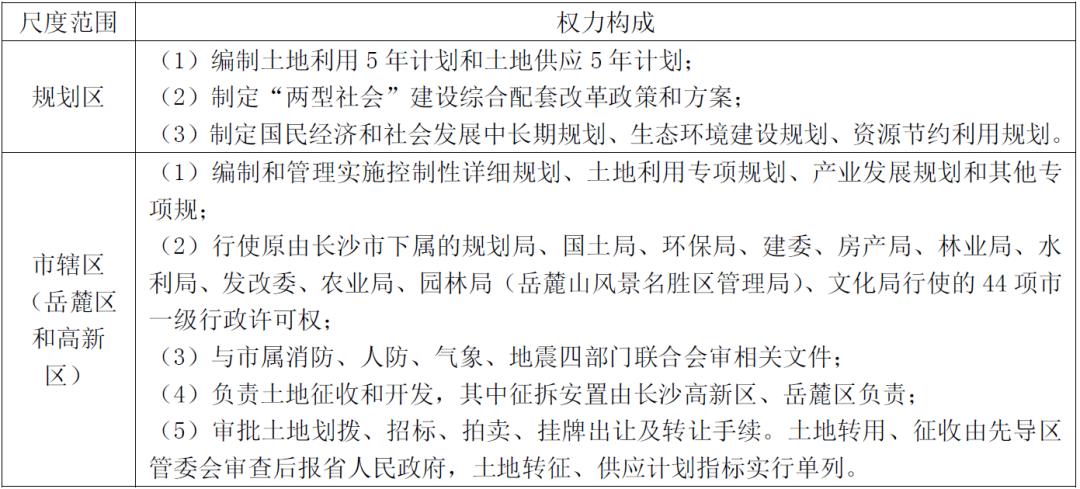

根据相关文件的内容,新区(先导区)管委会在规划区和市辖区(岳麓区和长沙高新区)两个尺度上获得的行政权力并不相同(表1)。在规划区范围内,新区政府负责编制五年规划和中长期规划,制定并实施“两型社会”建设的相关政策。在市辖区范围内,新区(先导区)管委会还负责代长沙市政府行使44项市一级的行政许可权力,包括土地征收、划拨、招标、拍卖、挂牌出让及转让手续的审批,控制性详细规划及各类专项规划的编制与管理实施,“一书两证”的审批等。另外,新区(先导区)管委会还负责与市属部门联合行使四项审核验收权力。有鉴于不同尺度的权力差异,新区职能部门将市辖区称为“狭义新区”,以便于日常的工作对接。

表1 新区(先导区)管委会在不同尺度的权力构成

资料来源:根据《中共长沙市委、长沙市人民政府关于支持长沙大河西先导区建设的若干政策意见》(长发[2008]15号)和《长沙市人民政府关于明确长沙大河西先导区规划区域内行政许可权限的通知》(长政函[2008]93文)整理

不同尺度的权力差异表明,长沙市政府对新区(先导区)管委会的行政赋权,属于不完整的行政赋权。在市辖区的范围内,新区管委会能够代长沙市政府行使相应的行政审批和行政许可权力,从而主导市辖区内的土地开发和城市建设。在市辖区以外的区域,行政审批和许可的权力由宁乡和望城两个属地政府所掌握,新区(先导区)管委会只能通过新区层面的规划和政策制定给予指导。

2 撤县设区和滞后的权力转移

2011年,国务院同意撤销望城县,设立望城区。根据长沙市委、市政府发布的“长发[2011]18号”文件,望城撤县设区的工作遵循“一改三不改”原则,在服从全市总体规划的前提下,实行“城乡一体”的管理体制,原望城县的职能、体制和区划不改,仅对下属机构和干部进行更名和转任。

当然,对国内相似案例的研究也表明,“一改三不改”仅仅是为保障顺利撤并而作出的近期安排[12,13-15],县属权力最终会收归到市一级政府[13]。因此,望城撤县设区后,县属的财政、发展规划、土地管理等权力转移的缺失只是暂时的,属于滞后的权力转移。

3 街镇拆分和发展权力的让渡

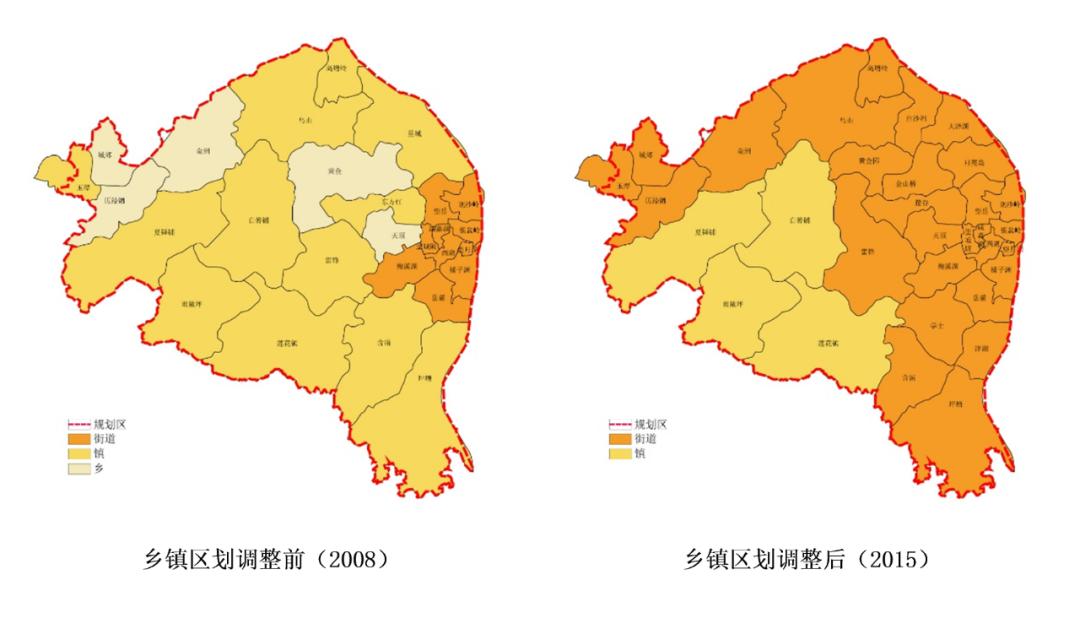

2008年,新区(先导区)内共有乡镇/街道27个,包括10个街道(全部归属岳麓区)、12个镇和5个乡,到2015年完成街镇区划调整时,街道/镇的数量增加至32个,包括28个街道和4个镇。

街道数量的增加,一方面是为了适应日益增长的人口需求。2008至2018年,新区的城镇人口规模从51.4万 增长至128.3万,结合人口增长同步增设基层管理政府,有利于社会管理;另一方面,街道的划分(如洋湖街道)使得项目边界与其开发主体的权力边界保持一致,便于土地征收、储备、出让等工作的开展。如上文所述,属地政府负责市辖区内的土地征、拆安置工作。为了保障其积极性,新区(先导区)管委会在实际开发建设中,结合项目和街道边界划定重点区域,并交由其下属的两家开发公司 进行土地的一、二级联动开发,同时,将其他区域的土地开发权让渡给属地政府(图6)。

图6,2008年以来新区的乡镇区划调整

资料来源:根据乡镇调整相关公告自绘

4 碎片化的治理空间

在上述的行政区划调整中,不完整的行政赋权、滞后的权力转移和市辖区内发展权力的让渡等多种因素的交织,造成湘江新区内部多套治理体系并行、多个开发主体并存的局面。

具体来说,目前湘江新区内实行的治理体系有三类:一是在望城区和宁乡市实行的“地市—县—街镇”的管理体系;二是在重点区域内实行的“管委会主导,属地政府配合”的管理体制,由新区管委会负责经济发展事务,属地政府负责社会事务;三是在岳麓区和长沙高新区的非重点区域内实行的“市—区”管理体制。

事实上,除新区管委会、岳麓区政府、长沙高新区管委会、望城区政府和宁乡市政府五个主体外,还有宁乡经开区、望城经开区、宁乡高新区、岳麓科技园四个主体能够在上级政府划定的空间内代行发展权。从空间分布看(图7),九个开发主体的权力空间呈现零散分布、犬牙交错的特征,使新区内部的治理空间趋于碎片化。

图7,湘江新区各大主体的权力范围

资料来源:自绘

五、城市规划建设的竞争与协调:城市空间的地域重构

在治理空间的尺度调整过程中,强势方通过尺度边界来限定弱势方实现其利益诉求,而弱势方则采取积极的手段冲破强势方的规制[16]。在强弱双方的社会和政治斗争中,新的尺度关系也得以发展[17]。在湘江新区,涉及城市规划建设的权力是引发矛盾冲突的焦点。长沙市政府和新区管委会作为相对强势一方,能够通过行政区划和行政权力的调整,对不同地区的规划建设权力进行调配和限制。相对地,区县政府和各级开发区作为弱势一方,在服从配置的同时,也尽其所能地在各自事权范围内开展城市规划建设。随着城市规划建设的不断深入,主体之间的关系也从最初的竞争,逐渐走向合作共享。

1 新区管委会与其他主体的“开发竞速”

自成立以来,新区管委会藉由行政区划和行政权力的调整,先后从岳麓区及长沙高新区内划出梅溪湖国际新城(2008年)、滨江金融商务区(2010年)、洋湖总部经济区(2011年)、大王山旅游度假区(2016年),作为其重点区域进行开发建设。岳麓区和长沙高新区作为属地政府,无法在上述区域的开发中获益,但面对绩效考核的压力,只能诉诸尚未划入重点区域的属地空间。望城县自设区以来,也面临相同的担忧。

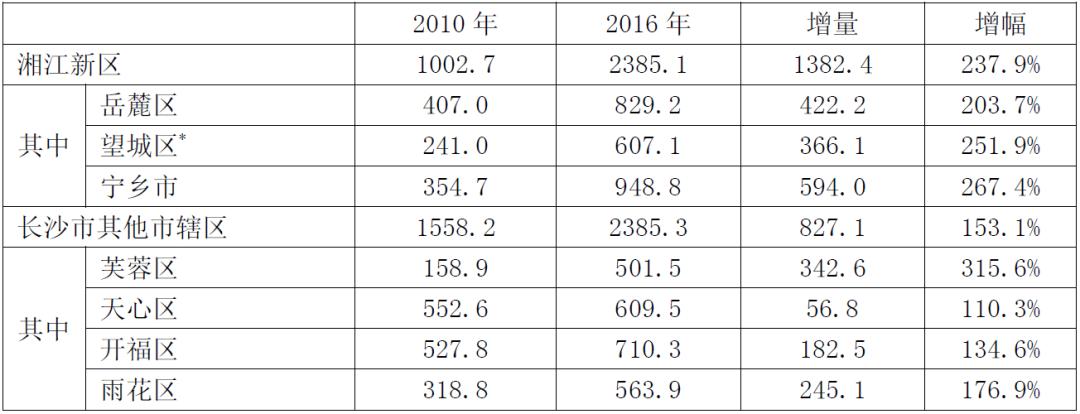

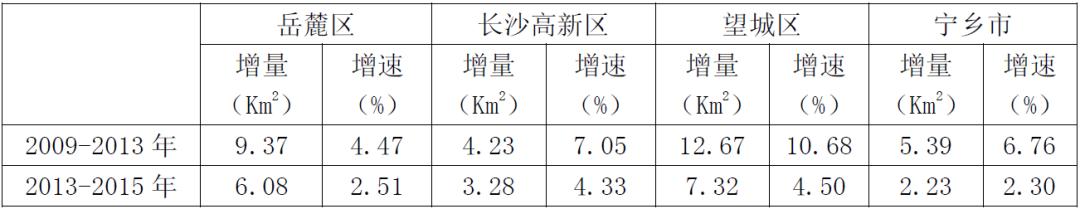

有鉴于此,各大开发主体为尽可能多地保住自有的发展空间,倾其所能地引进开发项目,赶在新区“下手”之前将项目变为“现实”,新区管委会和其他主体之间关于城市开发的“竞速”也由此展开。2010至2016年,新区内固定资产投资从1002.7亿元增长至2016年的2385.1亿元,增量和增速均高于长沙其他市辖区的平均水平。巨大的投资同时促进了建设用地的快速扩张(表2)。2009至2015年的六年间,新区城市建设用地从106km2增长至156km2。其中,建设用地增量和增速最高的是望城区,其次才是由新区管委会和岳麓区政府合力开发的岳麓区。

表2 2010—2016年湘江新区与长沙其他市辖区的固定资产投资及增幅(亿元)

资料来源:2011,2017年《长沙统计年鉴》

*望城数据为全区的固定资产投资。

表3 2009—2015年湘江新区建设用地增长数量与速度

资料来源:《湖南湘江新区生态控制线专项规划“多规合一”(2016—2020)》

2 市政府与区政府之间的开发博弈

由于望城区暂时保留了县的管理体制,长沙市政府无法直接介入望城区的开发建设。但藉由规划审批的法定程序,市政府依然深刻影响着部分重点区域的开发建设,市政府和区政府之间的开发博弈也源于此。

以望城区滨水新城的规划编制和实施为例。该区域位于湘江西岸,是省、市实施“一江两岸”战略,推进“沿江建设、跨江发展”的重要区域。为此,长沙市委、市政府提出,将望城作为新区的第五大核心片区进行重点打造。以此为契机,望城区政府作出打造“滨水新城”的战略决策,并于2010年底启动“滨水新城”规划的国际招标。2011年,中标单位开始编制滨水新城控制性详细规划。2012年,长沙市政府以“长政函[2012]39号文件”,正式批复同意望城区滨水新城核心区控制性详细规划 ,这也是长沙市政府批准的第一个控制性详细规划。

根据控制性详细规划编制、修改和实施的法定程序 ,望城区政府对滨水新城控规的调整,需要报请市政府同意。这使得市政府在滨水新城的开发决策上掌握了主动权,其关于总体规划的意图在滨水新城得到良好的落实,市级主导的重大项目(月亮岛)也得以顺利开展。与之相反,望城区政府无法绕过市政府独立进行重大项目的决策,这导致滨水新城整体的开发进度相对缓慢。截止到2016年5月,滨水新城已批用地面积为422hm2,占2012版控规建设用地总面积的15%。在已批用地中,经营性用地的面积为115hm2,占已批用地的27.3%;已批已建的用地面积为329hm2,占已批用地的78%(图8)。

图8,滨水新城控制性详细规划的实施情况(截止到2016年5月)

资料来源:根据长沙市城乡规划局望城区分局委托,长沙市规划设计院有限责任公司编制,《望城滨水新城核心区控制性详细规划(修改)》(2016年12月成果)改绘

3 新区管委会与其他主体的“跨界合作”

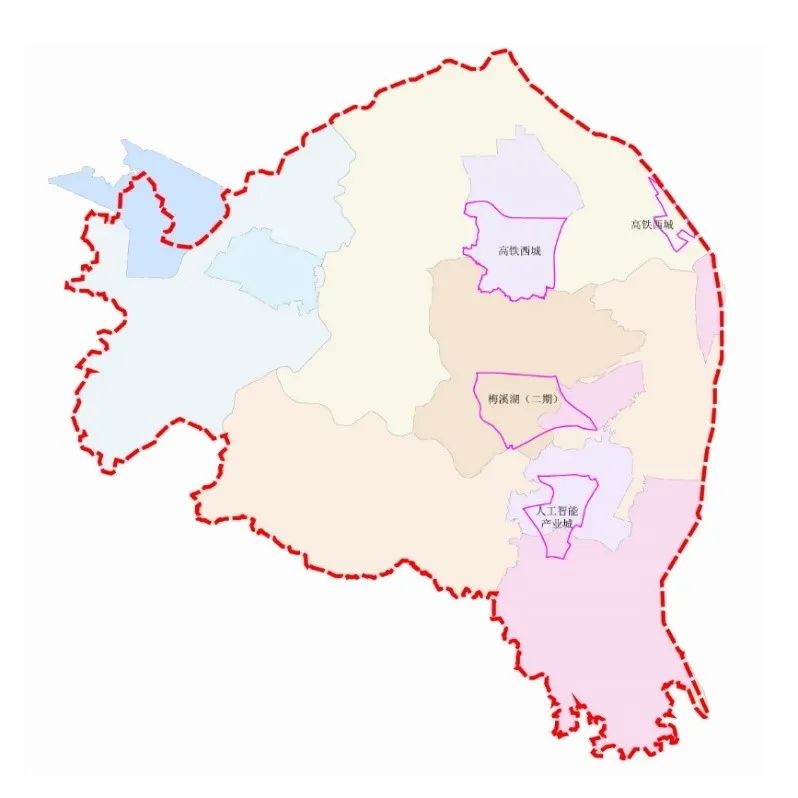

在经历上文所述的“开发竞速”后,各主体在其权力范围内可用的建设用地已不多。为此,各开发主体在现有的治理体系下,采取合作的方式,对权力边界区域的用地进行整合开发。截止到2019年3月,新区内部实行合作开发的项目有四个,分别为梅溪湖二期、高铁西城、月亮岛和人工智能产业城(图9)。

图9,湘江新区合作项目的分布

资料来源:自绘

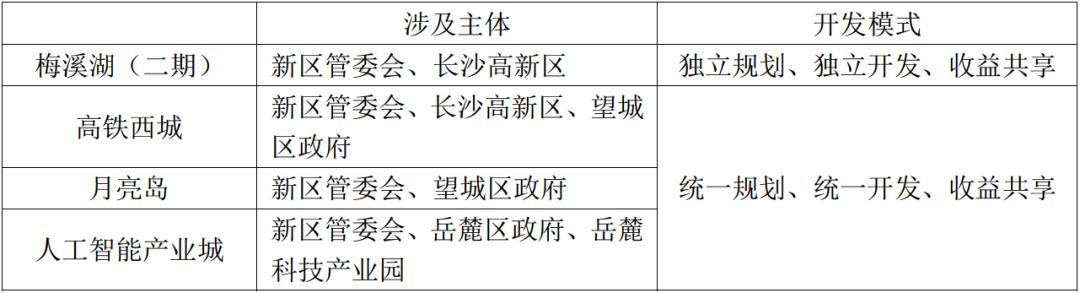

根据实地访谈,每个合作项目涉及两个甚至多个开发主体,具体模式有两种(表4)。一种是各开发主体在充分衔接功能和设施的基础上,对各自权力边界内的用地进行独立开发,但项目总收益由各主体根据协议分配;另一种是由新区管委会牵头,相关主体参与编制规划,再由新区管委会下属的开发公司进行统一开发,项目总收益同样由各主体根据协议进行分配。

表4 湘江新区合作项目的开发模式

资料来源:笔者根据调研访谈整理

六、结 论

尺度调整和空间重构是国家级新区空间生产的重要过程,深刻影响着国家级新区的发展和治理。本研究在尺度调整和地域重构的理论视角下,对湖南湘江新区的治理空间调整和城市空间重构进行实证研究,主要结论如下:

第一,国家级新区的建立是“中央—省—市”政府多次互动的结果。在这一过程中,市政府与省政府通过规划编制的互动,自下而上地进行尺度划定。与此同时,省政府与中央政府通过行政审批和行政命令,自上而下地进行尺度固定。

第二,在国家级新区内部,治理空间的尺度调整涉及区界调整、撤县设区和街镇拆分三个方面。首先,通过区界调整,上级政府将新区的起步区全部纳入市辖区,并在此范围内对新区管委会予以行政赋权,相对整个规划区而言,这样的行政赋权是不完整的;其次,为了保障撤县设区的顺利开展,上级政府准予新设的区政府保留县属的行政权力,造成了权力转移的滞后;最后,通过街镇拆分,为日益增长的人口提供相应的社会管理服务,同时也为新区管委会向属地政府让渡发展权力提供边界依据,保障属地政府在新区建设中的积极性。上述治理空间的尺度调整,直接导致了新区多套治理体系并行、多个发展主体并存的局面,使新区的治理空间趋于碎片化。

第三,国家级新区的尺度界定和内部尺度调整,诱发了强势主体(长沙市政府、新区管委会)和弱势主体(区市政府、各开发区管委会)之间的矛盾冲突。在这一过程中,弱势主体为突破既有尺度或避免可能的尺度调整,与强势主体就城市开发开展“竞速”,这是新区建设用地迅猛扩张的重要原因之一。随着可开发用地的减少,强弱双方开始以合作的方式,对权力边界区域的用地进行整合开发,城市空间的增长也从全面铺开转向集中建设。值得关注的是,由于行政权力转移的滞后,长沙市政府目前无法直接介入望城区政府的决策,但藉由控制性详细规划的审批程序,市政府在部分重要地段依然是掌握主动的强势“第三方”。

以上研究对我国国家级新区的建设有重要政策借鉴。“市带县+功能区”的治理体系在当前的国家级新区中普遍存在。在由尺度调整引发的矛盾冲突中,强势主体的妥协和退让有可能导致治理空间的碎片化,强弱主体的竞争也存在诱发建设空间无序扩张的可能。因此,国家级新区的治理需通过适时的区划调整,简化治理体系,并引入恰当的共享机制,减少开发主体的数量,最终在新区范围内统一开发建设的控制权。

【参考文献】

[1] 张京祥,吴缚龙,崔功豪.城市发展战略规划:透视激烈竞争环境中的地方政府管治[J].人文地理,2004(3):1-5.

[2] 王佃利,于棋,王庆歌.尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J].中国行政管理,2016(8):41-47.

[3] 大卫哈维.新帝国主义[M].初立忠,沈晓雷,译.北京:社会科学文献出版社,2009:84-85. [David Harvey. The new imperialism [M].BeiJing:Social Science Academic Press(China),2009:84-85.

[4] 殷洁,罗小龙.从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势[J].城市规划,2013,37(06):9-15.

[5] 王佳宁,罗重谱.国家级新区管理体制与功能区实态及其战略取向[J].改革,2012(3):21-36.

[6] Shen J. Scale, State and the City: Urban Transformation in Post-reform China[J]. Habitat International,2007,31(3):1-316.

[7] 殷洁,罗小龙.尺度重组与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J].人文地理,2013,28(2):67-73.

[8] Popescu Gabriel. The conflicting logics of cross-border reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe[J]. Political Geography,2008,27(4): 418-438.

[9] 晁恒,马学广,李贵才.尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J].经济地理,2015,35(5):1-8.

[10] 罗小龙,殷洁,田冬.不完全的再领域化与大都市区行政区划重组——以南京市江宁撤县设区为例[J].地理研究,2010,29(10):1746-1756.

[11] 陈卫杰,罗翔,赖志勇.国家级边境经济合作区的空间治理与机制创新——以新疆吉木乃边境经济合作区为例[J].城乡规划,2017(04):52-58.

[12] 殷洁,罗小龙,肖菲.国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J].人文地理,2018,33(3):89-96.

[13] 李开宇,魏清泉,张晓明.从区的视角对“撤市设区”的绩效研究——以广州市番禺区为例[J].人文地理,2007(2):111-114.

[14] 甄峰,简博秀,沈青,郑俊.城市管治、区划调整与空间整合——以常州市区为例[J].地理研究,2007(01):157-167+216.

[15] 张京祥,吴缚龙.从行政区兼并到区域管治——长江三角洲的实证与思考[J].城市规划,2004(05):25-30.

[16] 刘云刚,王丰龙.尺度的人文地理内涵与尺度政治——基于1980年代以来英语圈人文地理学的尺度研究[J].人文地理,2011,26(3):1-6.

[17] Swyngedouw E. Neither global nor local: "Glocalization" and the politics of scale[C]//Cox KR. Spaces of globalization: reasserting the power of the local. New York: Guilford, 1997: 137-166.

本文系作者观点,不代表平台机构最终观点

如涉文章侵权,请告知删除,谢谢

原标题:《治理空间的尺度调整和城市空间的地域重构 ——以湖南湘江(国家级)新区的空间生产为例》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司