- +1

故宫院刊︱从平城到邺城——聚焦于墓葬文化的变迁

北魏建国以后,北中国的东部地区成为北朝政权主要倚重之区,相应的,北朝墓葬文化的发展也主要在东部地区展开。从平城时代到洛阳时代,再到邺城时代,北中国东部地区的墓葬文化既连续发展又有变化乃至突破。其中都城所在的平城、洛阳、邺城、晋阳墓葬最具代表性。因此,北中国东部地区是本文考察的重点地区。本文侧重于墓葬文化的发展变化过程,所以用“从平城到邺城”加以概括。北魏迁洛以后,回归乡里的汉人大族,在墓葬礼俗上创设了一些新内容,并对官方产生影响,因此这一部分内容本文也会涉及。关中地区在北魏时期颇受冷落,墓葬发现亦少。西魏北周不仅在墓葬文化上相当节制,且其影响在后来的隋唐时期方较为明显,所以本文不作涉及。

墓葬之事,极其隆重,非关乎礼,则关乎俗,考察从平城到邺城墓葬文化之变化,当先从礼俗入手。墓葬礼俗必须在一定的空间之中展开。墓葬空间相当于地面建筑空间,礼仪性与实用性并重。礼俗既要迁就于空间,空间也需在礼俗变化时作出适当调整,所以墓葬空间的营造是必须考察的重点内容。北朝是佛教日渐昌隆之世,佛教势力之盛,中国人对佛教的独特理解,都导致佛教与墓葬产生交集,但佛教与墓葬的关系并非递进式发展,因此对佛教角色和地位的考察也为本文之重点。

葬俗的变迁

关于葬俗,所涉方面不一而足。这里所讨论的是在北朝时期就发生变化的葬俗,其中能够代表葬俗变迁的内容主要有,平民族坟墓的从流行到逐渐消失,由单人单棺葬或双人单棺葬到双棺合葬,以及房形石(木)椁和(围屏)石棺床从无到有。

族坟墓主要是指平城时代拓跋鲜卑平民以聚族而葬的形式埋葬。大同南郊电焊器材厂、沙岭新村、二电厂、迎宾大道等墓群,从数十座到百数十座墓不等,如果墓地全面揭露的话,可能达到二百乃至数百座。已经揭露的部分极少有打破关系,而且数座墓葬聚为一组,组内参差错落,组与组之间井然有序,墓葬的年代延续了整个北魏平城时代。这样的墓群必然是规划的产物,组内墓葬之间是家族关系,组与组之间当是宗族乃至部族关系。除少数墓葬随葬品较丰外,大都相差无几,显示墓主身份近似,当为平民无疑。进入洛阳时代后,可能为族坟墓的墓群仅在洛阳发现一处,即朱仓墓群,发掘简报说:“23座墓葬中的小型墓形制比较特殊,平面均为刀形,洛阳地区以往见诸报道的较少。”因此,族坟墓在洛阳时代可能只是偶然,这种埋葬形式主要存在于北魏平城时代。东魏北齐时代未闻有族坟墓式墓群的发现。

为什么族坟墓主要存在于平城时代?定都平城的北魏早已不是原始时代,并且经历了离散部落的过程,平民已不完全生活在自己的部族组织之中,但这不妨碍他们死后仍然按照部族组织的形式在地下聚首,因为血缘关系仍然是他们彼此联结最强的纽带。现实世界中平民与贵族的政治关系、军事关系虽然已经建立,但并不是时时都发挥着作用,没有给各色人等贴上固定的身份标签,贵族还将血缘作为叙人伦别亲疏的手段,这造成了在北魏立国很长一段时间后,平民在生前死后仍能维持血缘组织关系。但是,在北魏冯太后执政的时代,北魏政权开始推行三长制,官方将地缘性的乡里关系作为平民之间的首要关系,这对血缘关系的侵蚀可以想见,平民墓地中出现的一些其他朝向的墓葬或打破关系,当与血缘纽带的松弛有关。而北魏洛阳时代则在北魏平城时代晚期的基础上变本加厉,族坟墓之维持面临更多困难。

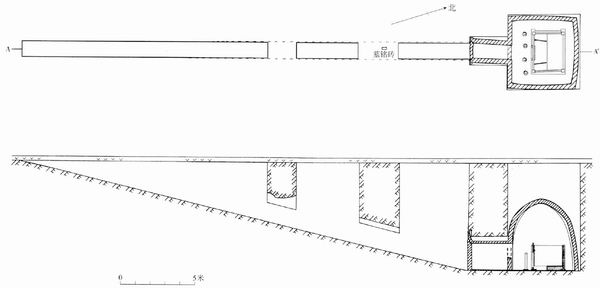

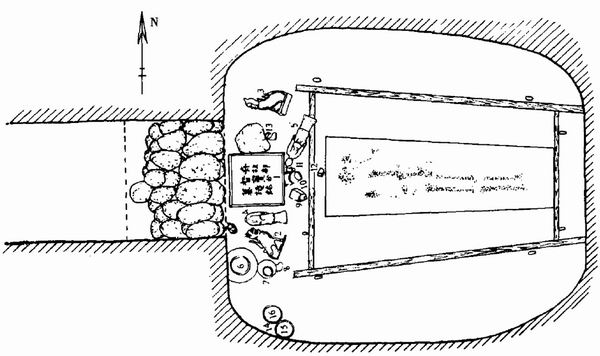

单人单棺葬是拓跋鲜卑的传统葬法,拓跋鲜卑在大兴安岭和漠北草原延宕之际已采用这一葬法,平城时代多数平民墓葬采用的仍然是这个葬法。大约从平城时代的中期开始,平民墓葬中出现了双棺合葬,就是在将原来单棺的窄梯形墓室扩大为宽梯形墓室,里面安置两具头朝向墓道的梯形木棺。平民墓进行合葬,可能是对贵族合葬的模仿,贵族合葬可能是对汉人合葬的模仿。推定为435年的大同沙岭7号墓葬形制为近宽梯形〔图一〕,已经是合葬砖室墓,时代要更早的呼和浩特美岱村北魏墓尚是窄梯形单室墓〔图二〕。从美岱村墓到沙岭7号墓,正是北魏统一黄河流域的关键时期,也是大力吸收汉文化的时期。可资说明汉人葬俗对拓跋鲜卑产生影响的还有时代略晚的大同阳高尉迟定州墓,该墓石椁铭文中出现了南方地区汉人买地券中常见的“张坚固、李定度”字样,还使用了常见于汉晋墓葬的鸡鸣枕〔图三〕。

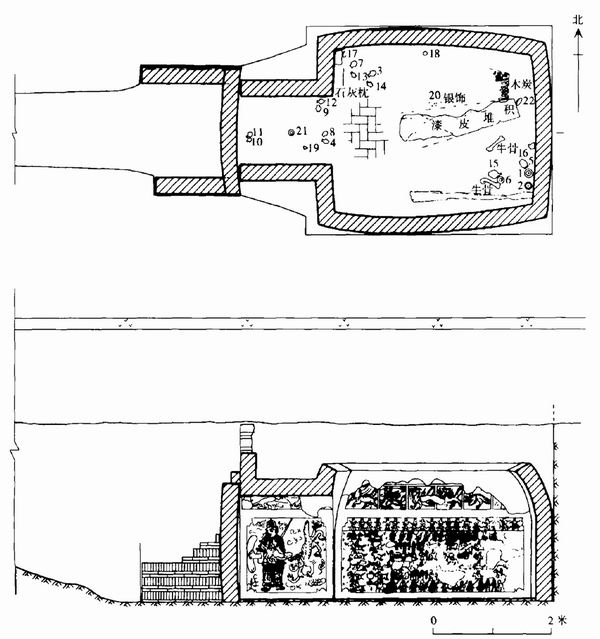

图一 大同沙岭7号墓平、剖面图

图二 呼和浩特美岱村北魏墓墓室平、剖面图

图三 山西大同阳高北魏尉迟定州墓出土鸡鸣枕

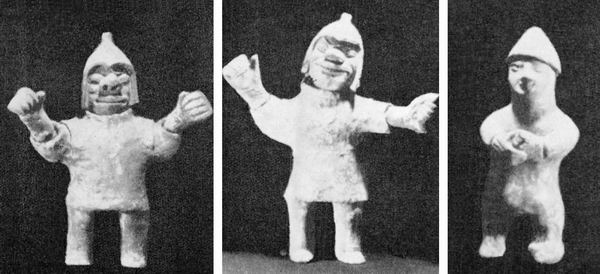

拓跋鲜卑不是没有合葬之俗,只是早期没有双棺合葬之俗,反而存在单棺男女合葬之俗,这是拓跋鲜卑一项独特而残酷的葬俗,如大同南郊电焊器材厂、大同迎宾大道墓群、大同雁北师院墓群东区都有发现。单棺合葬都只发现于平民墓葬之中,但不能因此而认为贵族不实行这一葬俗,文献记载文成帝死时,冯太后曾冲入火堆自焚以殉。因此,可能的情况是,贵族之中也实行强制性的合葬习俗,不过不是单棺合葬而已。从资料完整公布的大同南郊电焊器材厂墓地看,单棺合葬贯穿于平城时代的始终。不过,由于墓葬数量不够大,无法说明这一葬俗在平民阶层中是否随着时代的发展而有所减少了。大同田村墓中出现了陶俑,后来的宋绍祖墓〔图四〕、司马金龙墓中随葬陶俑的数量更多,这些似乎都暗示对人生命的重视。洛阳时代的北魏墓葬中没有发现一例单棺合葬墓,表明北魏丧葬文明的程度明显提高了。

图四 宋绍祖墓出土陶俑

从单人单棺葬、双人单棺合葬到双棺合葬无疑是拓跋鲜卑葬俗的重要变化,也是北魏社会进步的重要标志。单人单棺墓葬中,不排除部分邻近墓葬可能具有夫妻关系,也即为夫妻并穴合葬。但上述族坟墓墓群中,同一小组内墓葬多为斜向排列,且男女性别不定,这样的布局方式似乎解释为男性和女性死后各自归葬到自己的家族或氏族之中也未为不可。如果这个推测有一定合理性的话,那么拓跋鲜卑实行双棺合葬的意义就更不能小觑了。双棺合葬大则表现了拓跋社会的重组,小则表现男女夫妻和家庭关系重要性的增加,男女地位的相对平等也蕴含其中。与此相比,单棺合葬则不然,大概所着力表现的是女性从属于男性的家庭乃至社会地位。洛阳地区北魏墓葬中没有再发现单棺合葬形象,这一葬俗大致与族坟墓同时前后消亡,可见从平城迁都洛阳,北魏社会组织状况也发生了很大变化,这不能不让人认为迁都洛阳为北魏加速全面汉化创造了更好的机遇。从大同南郊电焊器材厂等墓地可以看出,单人单棺葬、单棺合葬、双棺合葬是交错存在的,可见在平城时代发生的变化可能没有外界的强制性,体现了北魏社会自发进化的状况,正是这种自发的进步为孝文帝大力推行汉化奠定了群众基础。

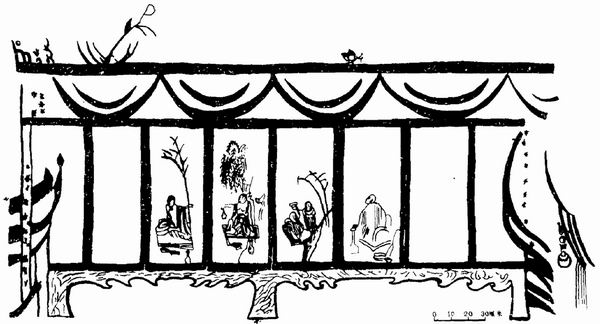

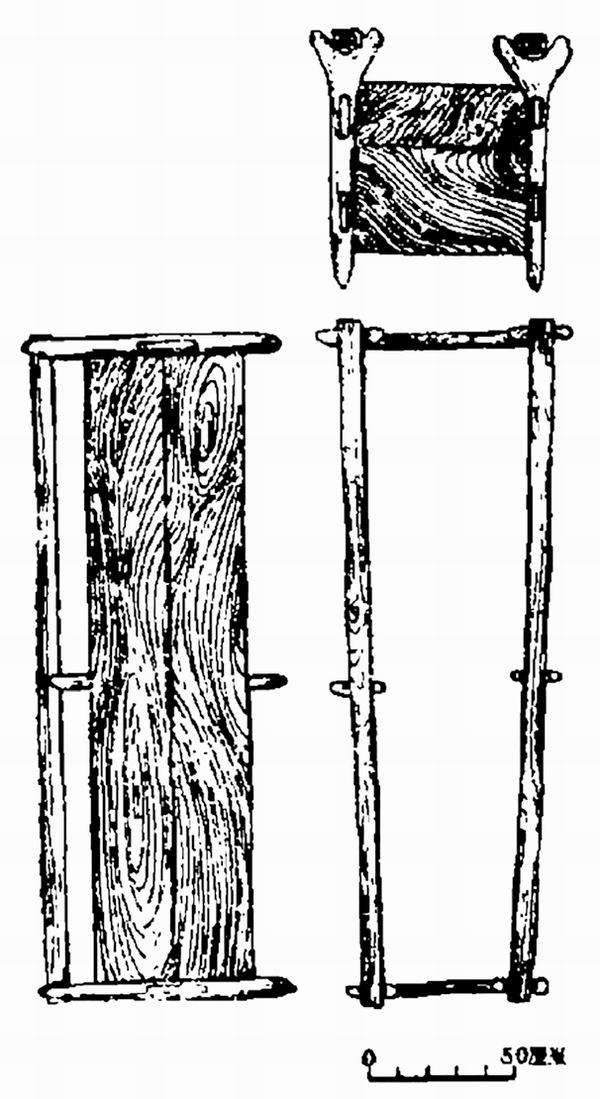

房形石(木)椁和(围屏)棺床从无到有也是北朝葬具上的重要变化。房形石(木)椁和(围屏)棺床可细分为四个小类型:一是房形石(木)椁,一是石棺床,一是围屏石棺床,一是火炕式棺床。石棺床为汉式卧具,火炕式棺床为北方民族卧具,这两种葬具都旨在将棺室转化为卧室。围屏石棺床可能包括两层内容,一是围屏就属于床的一部分,如汉晋十六国壁画或顾恺之《女史箴图》所示;一是围屏本身是独立的屏风,围绕于床榻之后,如济南东八里洼东魏墓壁画所示〔图五〕。围屏棺床作为卧具象征卧室的同时,也可能作为坐具象征宅第的堂室或府署的正堂,如安平东汉墓、安岳冬寿墓、德兴里墓壁画所示。房形石椁的主要内涵可能主要并不是作为安放尸体的葬具,而是力图在墓室中营造出一个地面式的府第。厍狄迴洛墓等墓葬中的房形木椁〔图六〕将这个意思表达得更加清楚。平城时代墓葬中还有在墓室中部用砖、木构成的空间,由于保存状况不佳,具体的形态和结构已不甚清楚,但意义当与房形石(木)椁相近。

图五 济南市东八里洼北朝壁画墓壁画摹本

图六 厍狄迴洛墓房形木椁

不论如何划分类型,上述几种葬具的共同特点都是不再将木棺直接置于地面之上。为什么后来要将木棺置于棺床之上?是仅仅受到汉式墓葬的影响吗?已经发掘的汉晋墓葬数量庞大,壁画中也有墓主端坐于矮床榻上的形象,个别墓葬中还出土石质矮床榻,但绝大多数墓葬都是直接将木棺置于墓室地面之上,少数墓葬在棺下垫砖,个别高级墓葬如南京上坊东吴墓将木棺置于条形虎头石棺座上〔图七〕,而不会将木棺置于床榻之上。因此,将北朝墓葬中兴起的棺床追溯到汉式墓葬可能不完全合适。早期鲜卑墓葬中有一值得注意的现象,就是木棺四角为栽桩式〔图八〕。由于木棺最后还是直接接触到地面,这种栽桩式很有多此一举的感觉。但是,考虑到北方地区气候严寒,平民即使采取席地而居的生活方式,也必然在地面铺上厚厚的毡褥,或者砌出火炕,甚或采用有足床具,如此则可以理解何以要使用四角栽桩式木棺,理解棺床何以没有出现在汉人墓葬反而出现在鲜卑墓葬之中了。

图七 南京上坊东吴墓木棺板和条形虎头石棺座

图八 内蒙古扎赉诺尔M27四角栽桩式木棺平、剖面图

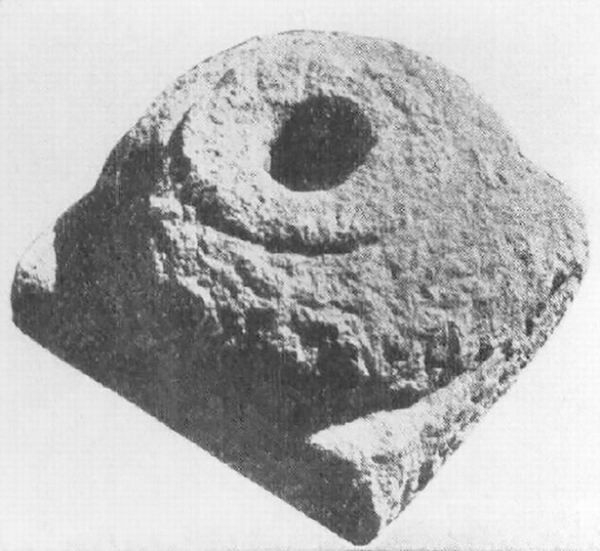

当然,汉式床榻的影响仍然是不可低估的。即使鲜卑已经使用了有足床具,其形式之复杂和精美程度大概也与汉人床具无法相比,所以汉式床具成为北朝棺床的基本形态,其高度从最初迁就于汉式床具的高度而较矮,到后来吸收北方民族的火炕特点而变高,这其中或许也有西方文化的影响,但大概不是主要的,否则不能解释为什么只有床具升高,而其他高足家具并没有普及。或许,北方民族离地而居的概念和汉人本有的矮床榻共同造成了北朝墓葬中棺床的出现,并使棺床从矮变高。至于房形石(木)椁则与北方民族文化无关,而完全是汉文化特色。同样,虽然汉代号称事死如事生,但除少数诸侯王外,绝大多数墓葬既没有建造成地面建筑样式,也没有将仿地面建筑抬进墓室。尉迟定州墓房形石椁〔图九〕是目前所知最早的一例,年代为5世纪中期,这距离拓跋鲜卑统一北中国没有多久,尉迟定州本人也不是一个高级人物,但其墓葬中率先出现了房形石椁。大同地区不少平民墓葬中有砖、木构成的近似房形石椁的空间。看来,房形石(木)椁首先是在平民墓葬中流行起来的,平民充当了墓室汉人居室化或建筑化的先锋。自然,这种平民是北魏平民阶层中的上层分子,他们既有一定财力,也有一定文化追求,并且有文化表达的自由,这部分人是值得关注的社会成员,他们是破坏拓跋鲜卑旧礼俗,接受汉人以及其他民族新礼俗,建立新型礼俗的主要力量。

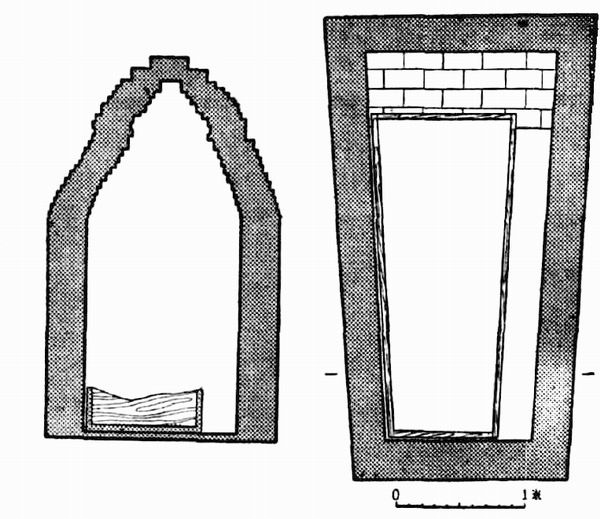

图九 尉迟定州墓房形石椁

葬制的变迁

与葬俗在民间的自发性改变不同,葬制具有明确的官方背景和强制色彩。葬俗的部分内容可以被官方吸收,进而被官方以命令方式推行到一定的社会阶层和地域范围中。北朝历史的进程首先是国家制度建设的进程,墓葬礼制在一定时期也被提到了国家议事日程上,并日渐趋于严密规整,已经发现的北朝墓葬材料比留存的历史文献有更形象的说明。北朝国家的墓葬礼制建设既有独自的发明,也有向传统和南方的学习,供职于北朝朝廷的汉人大族更是北朝官方可以直接请益的对象。北朝汉人大族在葬制上颇有新创,并为北朝朝廷所汲取,进而成为北朝国家墓葬礼制的一部分。以下从国家层面和大族层面来说明北朝葬制的变迁。

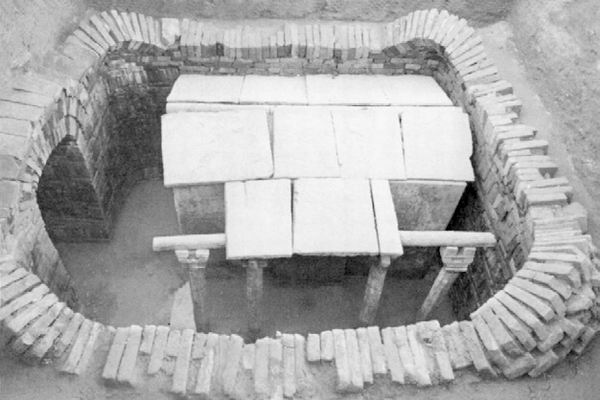

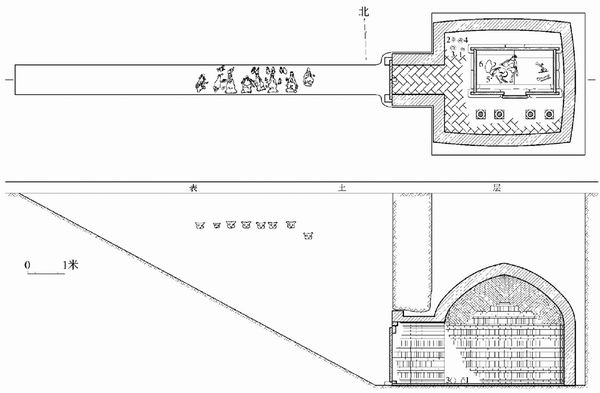

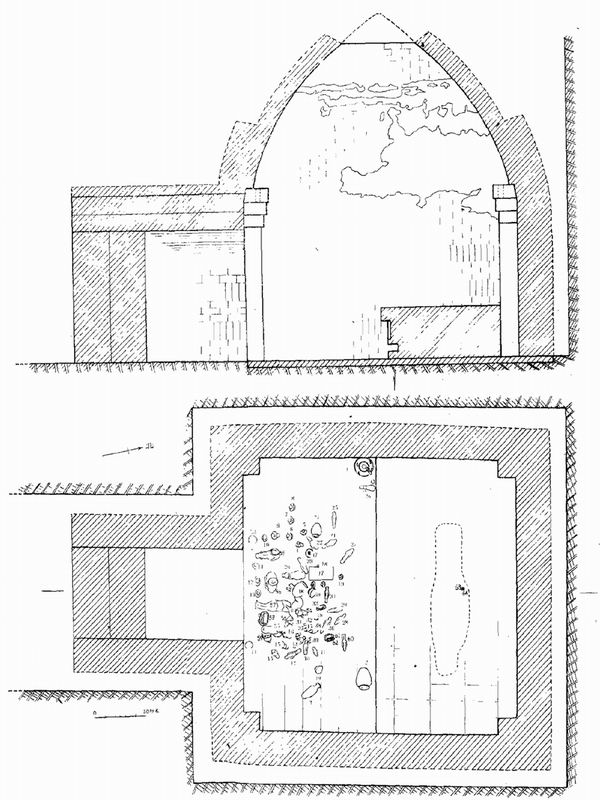

国家层面墓葬礼制的变迁在墓葬等级制的确立和推行范围的扩大方面影响较为显著。这里所说的墓葬等级制包括官僚等级制,还有爵位等级制,其在北魏早期所发挥的影响要更大,但没有墓葬材料能对爵位等级制予以说明。像其他封建王朝一样,官僚等级制与爵位等级制在北魏也是长期纠缠,但官僚等级制在国家行政层面所发挥的影响越来越大也是很明确的。考古材料上能够观察到等级制度最早者是4世纪70年代的宋绍祖墓,标志物是各种陶俑,能够体现身份的是仪仗俑和军士俑,镇墓武士俑和镇墓兽可能也具有身份指示意义(参见〔图四〕)。宋绍祖是凸字形单室砖墓〔图十〕,墓室中部是房形石椁〔图十一〕,随葬的一百余件陶俑环绕在石椁周围,致使墓室之中几无容脚之地。时代比宋绍祖墓略晚的琅琊王司马金龙墓随葬陶俑达到三百余件,且很多是釉陶俑,比宋绍祖墓更进一筹。宋绍祖之前有官有爵者墓葬也有所发现,时代较早者如435年的沙岭7号墓,墓主可能与鲜卑破多罗氏太夫人相关;略晚者如461年的安乐子梁拔胡墓,两座墓葬都没有出土陶俑。大约与宋绍祖墓同时的大同雁北师院M52墓主为平远将军,只出土了侍从俑〔图十二〕,而没有仪仗俑和军士俑,但有镇墓武士俑和镇墓兽〔图十三,图十四〕。沙岭7号墓和梁拔胡墓没有出土陶俑,不是有没有资格使用陶俑的问题,而是陶俑还没有被纳入墓葬等级体系之中的缘故。对此可资证明的是,年代大约与梁拔胡墓相差不远的大同田村墓是一座平民墓,但其中出土有陶俑,都是侍从俑〔图十五〕。使用陶俑,是社会进步的标志。是否使用陶俑,是葬俗改进的问题,而无关身份。在侍从类陶俑的基础上发展出仪仗俑和军士俑,就从葬俗转化为身份问题了。镇墓武士和镇墓兽为墓葬之保护者,为所有墓葬之必须,如田村墓葬中就出土有可能为镇墓武士的残陶俑。镇墓武士和镇墓兽从无到有,应该是打鬼仪式用陶塑加以表现了,这本也是葬俗改变的问题,可能与身份无关。但镇墓武士塑被造成将军形象,对于普通平民而言,可能就不太适用了。更可能的情况是,陶俑成为等级表现手段后,镇墓武士和镇墓兽的使用也受到了限制,被赋予了身份意义。这种由葬俗转化为葬制,进而向下兼并葬俗,赋予某些行为和物品以等级意义,是很正常的社会现象。

图十 宋绍祖墓平、剖面图

图十一 宋绍祖墓复原后的石椁

图十二 大同雁北师院M52出土侍从俑

图十三 大同雁北师院M52出土镇墓武士俑(左一)

图十四 大同雁北师院M52出土镇墓兽(左二、三)

图十五 大同田村墓出土陶立俑和陶坐俑

依据上述分析,平城时代后期的墓葬等级大概能划分为三个层次,最低层次是无官无爵的平民,未随葬陶俑,或仅随葬侍从俑;中间层次是有官或有爵者,但还不够高,可以使用镇墓武士和镇墓兽,但不能使用仪仗俑、军士俑;最高层次是仪仗俑、军士俑、镇墓武士、镇墓兽皆有,这类墓葬随葬陶俑的数量自然较多。在最高层次中,仍然有陶俑数量的多寡之别,与墓主身份高低有关,但现在还没有材料支撑可做进一步的分析。

宋绍祖墓和司马金龙墓上距北魏建国已近一百年,距北魏统一北中国近半个世纪,难以想象和理解经过这么多年北魏才将墓葬纳入礼制范畴。可能的情况是,在宋绍祖墓和司马金龙墓之前,北魏有官有爵者的墓葬已经存在约定俗成的表现方式,既不同于人人皆可为之的葬俗,也没有强制性。可以举出的相关例证如沙岭7号墓侧壁的出行图——以墓主牛车为中心,环绕全副武装的步兵、骑兵和戎装仪仗的大型图画〔图十六〕。由于汉晋十六国大型墓葬中常见这样的出行场景图,过去偏于强调了大同沙岭7号墓出行图的历史继承性,这自然是可以的,但对图像所体现的墓主身份似重视不够。当然,这里并不是说壁画与墓主身份之间存在严格的对应关系,而是想指出这类墓主的身份已不允许其丧葬活动纯粹是家族或宗族内部的私事,北魏政府对这种人物的丧葬活动必然有所介入,从而造成其中的壁画也具有一定的开放性,从而使其总体上既能表现身份,又符合相关的规定。5世纪中期开始,大同地区北魏壁画墓中大型狩猎图较多出现,出行图基本消失,两类图像之间似乎存在替代关系。出行图与大型狩猎图表面看来似乎二者无涉,实际上正可以互相替代,这是因为北方民族的大型狩猎活动本身就是一种准军事行为,大型狩猎图比汉晋十六国的出行图更能体现军事性,更贴近北方民族的实际生活,从而也能反映出墓主的身份。从这个意义上来说,宋绍祖、司马金龙墓中出现的多种、成套陶俑并不是突然发生的,更不是无源之水无本之木,历史早就为他们准备了资源。壁画能够表现身份,但其缺点是具有模糊性,陶俑则不然,体量之大小、数量之多少都清晰可辨,为更准确地表现身份提供了可能。因此,陶俑从在北魏平城时代初露峥嵘后,在北魏洛阳时代迅速普及,在东魏北齐时期更加发展,不同身份似对应不同的陶俑数量,大型墓葬随葬陶俑数量可达上千件,墓葬等级制被完备地表现出来。

图十六 沙岭7号墓北壁的出行图

数量和种类之外,墓葬等级制的逐步完善还表现在陶俑使用地域范围的扩大。平城时代的北魏墓葬在大同之外地区发现不多,总体上说明平城时代社会不够发达。只有距离大同较近的呼和浩特大学路北魏墓出土形态稚拙但基本上与大同相似的陶俑〔图十七〕,距大同略远的伊克昭盟巴图湾水库、朝阳西上台珍珠岩厂院内、朝阳凌河机械厂、南大沟等地平城时代中后期墓葬中都没有出土陶俑,说明平城时代陶俑主要限于今大同和附近地区,对外没有多少影响力。这种情况在北魏洛阳时代就发生了比较大的变化。以徐州地区为例,469年之前徐州地区属南方,之后属北方。目前在徐州地区发现的北魏墓葬都是洛阳时代的,说明北魏迁都洛阳后才开始重视徐州,之前的徐州只是北魏的一个军镇而已。徐州三官庙北魏墓发现的陶俑〔图十八〕与有本地东晋南朝墓葬陶俑完全不同,虽然与洛阳地区陶俑也有区别,但相似性也很明确。到了北齐时期,徐州地区陶俑就发生很大变化,以徐州东甸子北齐墓为例,出土陶俑〔图十九〕数量较多,且形态与邺城地区〔图二十〕很相似。从徐州去洛阳要比去邺城更方便点,北齐时期徐州陶俑与邺城地区的雷同说明北齐墓葬等级制的推行力度很大。

图十七 呼和浩特大学路北魏墓出土陶俑

图十八 徐州三官庙北魏墓发现的陶俑

图十九 徐州东甸子M1出土男陶俑

图二十 河北磁县湾漳北朝墓出土陶俑

大族在墓葬葬俗和葬制方面都有所创新。北朝大族墓葬礼俗的创新始于北魏晚期,这与孝文帝迁洛以后开始重视汉人有直接关系。早年从今河北迁徙到山东的清河崔氏在宋魏战争后作为平齐户被掳到平城,孝文帝迁洛后返回山东故里,他们创造出圆形墓、十二生肖俑、双首连体俑等前所未见的墓葬内容,这些在隋唐时期的今河北地区普及开来,五代宋以后在更大地域范围产生影响。这些墓葬内容主要属于葬俗,在官方层面很晚才产生影响,这里不作详论。大族创设、在官方层面产生影响的主要是壶、钫等仿汉陶礼器,今属赞皇的赵郡李氏在其中扮演了重要角色。在赞皇西高村发掘的李翼、李仲胤、李弼等人的北魏晚期墓葬中,都出土了大型陶礼器〔图二十一,图二十二〕,形态与西汉壶、钫相近而略有差别,形体比北朝常见陶瓷器大数倍,出土于棺前或两棺之间,显然属于祭奠器物,为礼器无疑。从墓志来看,李氏墓群中至少部分墓葬系从洛阳迁葬回故里,在偃师杏园北魏墓M1101、寿光北魏贾思伯墓也出土类似陶壶,可见使用“复古”陶礼器在北魏晚期大族墓中颇为风行,这可以视为大族借孝文帝倾力汉化之势而在墓葬礼制上别出之机杼。汉人大族在北魏时期创设的这套礼器到了东魏北齐时期就被最高当局者所采纳了。墓主被推定为北齐文宣帝高洋的磁县湾漳北朝大墓中出土了陶罐形鼎和盆形鼎各5件、还有陶壶、陶耳杯盘、陶灯等,这些都是专门制造的礼器。北齐娄睿墓等墓葬中出土的釉陶壶〔图二十三〕也是礼器性质。东魏茹茹公主墓中还出现了陶编钟、编磬。从这些考古发现看,汉人大族在北魏晚期创设的一套礼器逐步变为国家礼制用器了,这是北朝墓葬等级制度日益完善的重要标志。

图二十一 李翼墓出土陶壶

图二十二 李仲胤墓出土陶壶

图二十三 北齐娄睿墓出土釉陶壶

墓葬空间的营造

拓跋鲜卑原来在梯形墓穴中安置梯形木棺,墓葬空间的营造问题不突出,但这个问题后来却很突出,当与拓跋鲜卑改行合葬、兴建方形墓室及接受汉人的天地观等方面有关。魏晋薄葬导致单室墓流行,带来了一些问题,拓跋鲜卑继承了这些问题,并与北魏时期的新问题纠缠在一起,使问题变得相当复杂,终北朝也没有彻底解决。

上文提到北魏平城时代中期拓跋鲜卑在汉人的影响下开始实行夫妻合葬,墓室形态随之作出调整,但调整幅度并不大,只是将原来的窄梯形加宽,使其能容纳两棺。不仅大同南郊电焊器材厂等墓群中的合葬墓如此,大同沙岭7号墓也是如此,可见无贵无贱,宽梯形是合葬墓的共同选择。大同沙岭7号墓保存不佳,其他土洞式合葬墓中,双棺基本都紧紧并列,大头朝前。但由于土洞墓很局促,难以肯定双棺是并列安置在墓室中部,还是分处在两侧墓壁之下。不过,在后来的方形合葬墓中均未发现两棺分置于墓侧壁之下的例证,可逆推宽梯形土洞墓中双棺是居中而陈。这种陈棺方式极具特色,虽然其含义已不得而详,但肯定具有丰富而特殊的内涵,是拓跋鲜卑墓葬理念的核心部分或核心部分之一,并且是难以改变的部分。一旦改变,就是鲜卑墓葬文化方面的重要转变。

东汉时期汉人流行双室墓,或长方形的单室墓。单室墓实际上被划分为前后两部分,分别相当于双室墓的前后室。双棺在单室墓的后部或双室墓的后室中都分别位于两侧壁之下,这与拓跋鲜卑土洞合葬墓中双棺的安置方式完全不同。魏晋流行薄葬,并流行近方形墓室,这给木棺的安置带来困难,如何表现前堂后寝成为一个严重的问题。魏晋十六国时期解决的方案有两种,一是将木棺安置在墓室正壁之下,一是将木棺安置在右侧墓壁下(左右以墓葬本身为准),两种安置方式必然各有说法,但两种方式并存,就表明这个问题没有很好地解决。拓跋鲜卑墓葬演变为宽梯形后,还没有遭遇到这个问题,但墓葬形制很快就演进为近方形墓葬,于是魏晋十六国方形墓中木棺安置的困难来到了拓跋鲜卑墓葬面前。

拓跋鲜卑宽梯形墓葬演进为近方形墓葬的原因可能是多方面的。首先可能是工程方面的原因,宽梯形墓葬以土洞墓形式呈现时容易处理,用砖室表示时就不然了,关键问题在于平面上易于为功,结顶则非常困难。砖室墓墓顶在当时不是券顶,就是四面结顶,无论哪种方式都与梯形平面难以相容,修改平面势在必然。大同沙岭7号墓前壁和后壁长度比较相近,导致平面看上去像长方形,而难以发觉本为梯形〔参见图一〕,可以看作根据安全需要在工程上所作的调整。其次可能是观念方面的原因,那就是方形墓室平面和四面积顶的穹隆顶象征天圆地方。大同沙岭7号墓甬道上方是伏羲女娲,墓室四壁上部是有飘带的人物和各种神兽,似乎表现的是半空或天上景象。尉迟定州墓比沙岭7号墓晚十余年,平面已近方形,墓顶为四隅券进式穹隆顶,这是方形平面上所可能制造出的最接近圆形的顶式〔图二十四〕。这座墓葬没有发现壁画,难以确定墓顶是否已经象征天空。能够确定墓顶象征天空的是文瀛路墓,该墓平面近方形,四壁外弧,目的是加强墓室的牢固性。墓室四壁中下部是壁画仿木建筑,上部有星象,这自然是以墓顶象征天空,从而墓室下部就象征大地了。中国古人的基本宇宙观念是天圆地方,西汉时期墓葬中就出现了天象壁画,但墓室还没有营建成方形,可能还没有将天圆地方的观念完整应用到墓室之中。东汉时期前后室墓很常见,随着时间的推移,前室被建造为方形的越来越多,有些墓葬的前室颇具天圆地方的意思,如洛阳道北石油站东汉壁画墓,“中室(引者注:相当于笔者所说之前室)圆顶方底,构造具有天圆地方的意味。⋯⋯(墓顶)东部为一组羲和擎日图。⋯⋯西部一组为常仪擎月图”。这种前室象征天地的魏晋十六国墓葬有更多发现,如朝鲜半岛的德兴里墓,河西的酒泉丁家闸墓,这些天各一方但又形制相近的墓葬不是彼此影响,而是有共同的源头,那就是魏晋十六国时期方形墓室象征天地的思想更加成熟和流行了,这自然要成为北魏汲取的文化源泉。这不是说北魏时人发掘和验证了魏晋十六国墓葬的形制,从而将墓室建造成方形,并画上相应的壁画,而是说天圆地方的观念传递到北魏时期的汉人头脑中,又被传达给拓跋鲜卑且被接受了,进而拓跋鲜卑为了满足合葬的需要,遂将墓葬建造得跟魏晋十六国的近方形单室墓雷同了。

在了解了拓跋鲜卑近方形墓室出现的过程和原因后,就可以理解北魏时代出现,并为后来所延续的几种墓室空间的营建方式了。

图二十四 尉迟定州墓平、剖面图

第一类如太原开化村北齐墓,墓室虽然四角为圆形,但墓室的基本形状仍然是梯形,梯形木棺置于梯形木椁之中,并位于墓室的中部〔图二十五〕,这种形式是对拓跋鲜卑传统葬式和墓葬空间营建方式的直接继承。这座墓葬虽然使用了墓志等新式随葬品,但墓志与陶器等物都被陈列在木棺之前,这也是对拓跋鲜卑早已存在的墓室平面布局的继承。墓室两侧壁之下虽然有一定的空间,但并没有随葬品。上文指出,拓跋鲜卑早期的梯形墓室的两侧壁之下不放置、实际上也没有陈列随葬品的空间,太原开化村北齐墓葬可看作是对早期习俗的继承。就此也可以更好地理解合葬墓流行之前大同地区拓跋鲜卑墓葬以木棺居中、且大头朝前的长斜坡墓道土洞墓这个最为常见的现象,也使我们得以认识到即使土坑竖穴墓,也是有朝向的——梯形大头即墓主头部的朝向就是墓室的朝向,此中内涵虽已不得其详,但蕴含着拓跋鲜卑对于墓葬和方位的基本观点是没有疑问的。

图二十五 太原开化村北齐墓TM85平面图

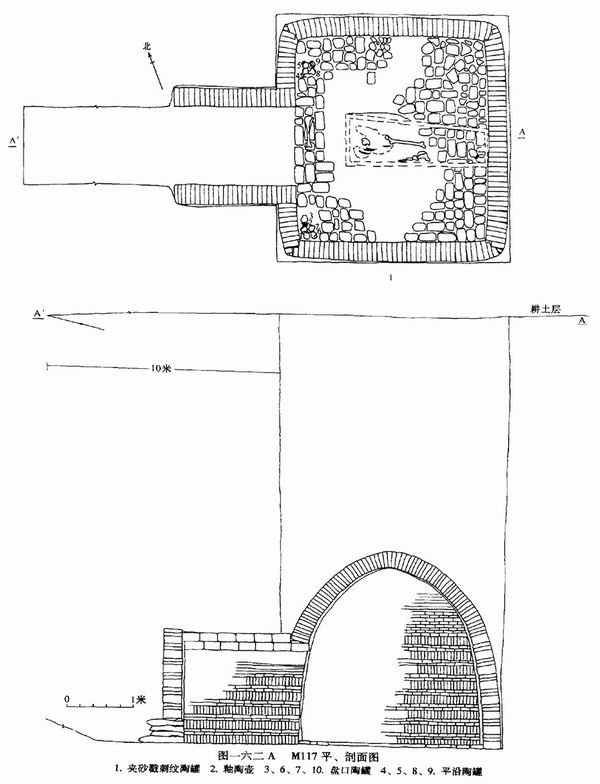

第二类如大同南郊电焊器材厂M117〔图二十六〕、大同湖东一号墓、偃师南蔡庄北魏墓,这类墓葬形制为近方形,木棺或椁室居于墓室中部,且朝向墓道。这种空间营建方式是将原来的宽梯形墓室改变为近方形,这只是出于工程上的原因,墓葬观念还是鲜卑传统的。大同湖东一号墓虽然是前后室墓,但梯形木棺位于后室正中,且大头朝前。这种墓葬的数量发现甚少,说明这种空间营建观念正在式微之中。再者,这种墓室两侧壁下存在较大的空间,也与汉晋墓葬颇为不同。

图二十六 大同南郊电焊器材厂M117平、剖面图

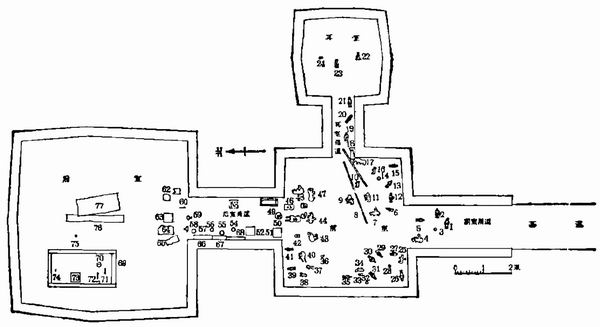

第三类是将木棺安置在近方形墓室的右侧壁之下,而且多数木棺都头朝向墓室前方,这种空间营建方式早已存在于魏晋十六国墓葬之中,结合上文所述这类墓葬可能已经接受汉人天圆地方观念,似可认为这类墓葬空间的营建方式与魏晋十六国时期汉人墓葬相同。这类墓葬中,绝不见将木棺安置在墓室左侧壁下者,也与魏晋十六国汉人墓葬相同。至于为什么要将木棺安置在墓室右侧壁下且头朝前,这是因为汉人认为人死属阴,而墓葬基本都是坐北朝南,所以木棺安置在墓室右壁下,就是安置在墓室西部;木棺头朝前,就是头朝南,有使死者就阳再生之意,这在礼书上记载得很清楚。第三类墓葬或许还表现了内室场景,这可以司马金龙等人墓来说明。司马金龙墓为前室带小室的前后室墓,石棺床位于后室右壁下〔图二十七〕,这是模仿了前堂后寝之制。因此,第三类墓葬营建方式是拓跋鲜卑墓葬充分吸收汉文化的体现,与第一类、第二类墓葬很不一样。当然,第三类墓葬的出现不是通过发掘汉晋十六国墓葬加以研究后得出的选择,而是在对汉文化了解之后所作出的合理选择。拓跋鲜卑不是汉人,这种空间营建方式不是拓跋鲜卑的传统。所以,用“复古”来概述拓跋鲜卑所采取的这类营建方式是不合适的。少数这类墓室中木棺朝向正壁,将其理解为木椁安置过程中仓促所致也无不可,似也可理解为对汉人木棺朝向墓室前方所具有的内涵并没有真正了解所致。

图二十七 司马金龙墓平面图

第四类是将木棺安置在近方形墓室正壁之下,头朝向右侧壁即朝向西方,这种安置方式与拓跋鲜卑的传统完全不同,因此是在接受汉人天圆地方观念后的另一种墓室营建方式。上文指出魏晋十六国墓葬中已经存在这种安置木棺的方式,且必然也有一定的理据,已经发现的那个时期墓葬数量虽然不少,但不像北朝时期发现了数量可观的壁画墓葬,可以用来反推为什么有些木棺会安置在墓室正壁之下。从大同沙岭7号墓在墓室正壁出现夫妻并坐图开始,北朝墓葬两侧壁的壁画内容经历了不断调整,但夫妻并坐这一题材恒定位于墓室正壁而不变。夫妻二人均正装正襟危坐,不是在家宅正堂就是在公府正衙端坐的样子,两旁侍候的人物也都恭谨严肃。在安平东汉墓、安岳冬寿墓、德兴里墓等墓葬的前部耳室或前室壁画中早已发现身着公服的墓主和夫人形象,那些墓葬的后室一般没有墓主夫妻形象。那么,是不是由双室墓或多室墓变为单室墓后,本来置于墓室前部耳室或前室的壁画被挪到了墓室后壁?虽然没有文献对这个转变加以记载,也没有材料足资建立魏晋十六国壁画墓葬向北朝墓葬演化的完整线路,但拓跋鲜卑这种布局的壁画墓葬非其传统,且与汉晋文化关系密切。虽然图像资料不足,但汉晋十六国到北朝时期的墓葬方位观是完全可以连续传递的,不然就无法解释汉晋十六国墓葬与北朝墓葬都在墓室空间营建方面出现了第四类形式。简言之,木棺横陈于墓室正壁之下,是对家宅正堂或府署正衙的模拟,这种表达方式虽不及陈棺于右侧壁之下古老,但似乎很“诱人”,相当一部分墓葬采取这种方式便是证明,且不少墓主身份颇为不低。而且,北朝晚期仍不乏这类墓葬如太原南郊北齐壁画墓〔图二十八〕、安阳固岸墓地II区51号墓。这类墓葬的朝向都是向右壁,即头朝西,所以如此,文献也缺乏记载。现实世界中,汉代以西为尊,拓跋鲜卑也以西为尊,其祭祖祭天的仪式本来都在平城西部举行,或许因此之故,墓葬之中也以西方为尊位吧。

图二十八 太原南郊北齐壁画墓平、剖面图

以上四类空间营建方式中,第三类将木棺置于墓室右侧壁下最为常见,且成为唐代墓葬的基本样式,即墓室对居室的象征性超过对正堂或公堂的象征性,这解决了从魏晋单室墓开始流行就产生而长期没能解决的问题。由于木棺置于墓室右侧壁下主要见于唐代长安和洛阳地区,特别是高级人物的墓葬才采取这种方式,因此,其背后当有官方的制度化举措。安阳以北地区唐墓基本为墓室后半部置棺床的形式,有些棺床还向墓室右前方延伸,或充当器物台之用,这显然是承袭北朝时期而来,可见各地葬俗的顽固性,也旁证了唐两京地区是行政命令执行最充分的地区。唐代两京地区墓室空间的经营还最终结束了北朝一直流行的夫妻并坐图位于墓室正壁的布局方式。从韩休墓等墓葬可知,原来置于墓室正壁的夫妻并坐图后来被改绘于墓室西侧壁上。但由于墓室西侧壁之前放置了木棺,壁画实成为多此一举,后来就被取消了。这样,由魏晋单室墓流行所带来的以棺床和壁画位置为核心的空间营建问题最终解决了。

四类墓葬空间营造方式背后都有其文化内容,几种墓葬空间营建方式并存交错,展示了北朝时代各种观点冲突、对峙、融合的历程。但在墓室两侧壁下安置木棺的汉式布局方式始终没有再出现,这大概与拓跋鲜卑始终将夫妻二棺并列有关;部分墓葬流行石棺床后,尤其是房形石(木)椁流行后,可能为了更形象地模拟墓主生前家居场景,木棺又被取消了,这更便利于将夫妻尸骨并置一处了,也使夫妻木棺分置更不可能了。

佛教的角色

按照佛教本旨,既不承认世俗意义上的死亡一事,也不应该参与世俗丧葬活动。但本旨归本旨,佛教又有很应俗的一面,而且为了在中国生存和发展,佛教充分发挥了应俗的一面。东汉开始,普通民众就将佛比附成中国的神仙,亦佛亦仙、佛国亦仙界的想法在北朝时期不乏信仰者。北朝时期神仙道教思想已经完全成熟,地仙说已成为普通民众的基本知识,这从理论到实践上都为佛教与墓葬的结合创造了更好的条件,佛教在北朝墓葬中扮演一定的角色势在必然。北朝社会异常复杂,不同阶层、不同地域、不同民族、不同文化背景的人物混融交织,他们对佛教的理解千差万别,使佛教在墓葬中扮演的角色也有所不同。

佛教介入墓葬的程度有深浅之别,可以粗略划分为几个层次:第一层次直接将墓葬营造成佛堂,仅一例,为大同北魏皇兴三年邢合姜墓。第二层次是佛教与墓葬关系密切,有两例。一例是冯太后永固陵,不仅墓葬之中佛教因素显著,而且在陵墓前方专门建有寺院;另一例是磁县湾漳大墓,使用了须弥座石棺床。第三层次是佛教作为墓葬礼仪活动的一部分,这样的墓葬有多例,其中厍狄迴洛墓可为典型。第四层次是佛教作为一种文化背景,点缀在墓葬之中,如摩尼宝珠、镇墓武士、狮形镇墓兽、须弥座棺床、莲花、忍冬纹等,这一层次的考古发现非常多。

皇兴三年邢合姜墓石椁〔图二十九〕是近年大同北魏墓葬最重要的发现之一。石椁由九块石板组成,石椁内部除前壁有镇墓武士外,其他部分,包括椁室顶部都是佛教图像,特别是后壁中间为释迦多宝并坐像,这在云冈石窟中很多见,所以难怪有学者将这座墓葬称之为佛堂,并认为皇兴年间乃至平城时代中后期,佛教已对墓葬都产生了很大影响。就邢合姜墓石椁而言,称之为佛堂不为过,可以认为这是该墓营建时的基本思想。但是,大同发掘的北魏墓葬不下两千座,就仅此一座佛堂式的墓葬,正说明其反常,应该是特殊的原因导致了特殊的现象。而且,将邢合姜墓石椁营造成佛堂似乎表现了笃信,但实际上这正是对佛教理解的不够深入,或者有所偏差造成的。墓葬不是礼佛之所,地下更不是佛国所在。在地下营造佛堂,满足了死者,贬低了佛祖。

图二十九 皇兴三年邢合姜墓石椁板

第二层次的冯太后永固陵中的佛教因素比较克制,仅将墓葬石门处理成石窟窟门样式,尖拱部分上为捧莲蕾童子,下为孔雀,再下为束帛,可能象征束帛柱的柱头部分〔图三十〕。完全类似的佛龛边框没有发现过,当为永固陵专门设计。墓门是礼仪活动中得以观瞻的重要部分,南北朝大型墓葬的墓门部分有很多精彩发现,或雕刻或雕刻加彩绘,但没有像永固陵这样如此突出佛教的。虽然与冯太后信仰的深厚程度相比,永固陵墓门的佛教因素并不突出,但与同时前后墓葬相比,则是非常强调佛教因素了。墓门又是内外世界的沟通之处,孔雀和捧莲蕾童子当有一定含义,孔雀类鸟首在很多佛龛门楣上存在,意义似乎较为泛化;捧莲蕾童子容易令人想到莲花化生。冯太后贵为孝文帝祖母,权势过皇帝无不及,又是汉人出身。从文献记载也可知,孝文帝是按照汉人礼制建造了永固陵,墓门做成佛龛形肯定也是出于有意的考虑。永固陵前的思远浮屠不是文献记载最早,但属目前发现最早的陵墓前寺院,乃专门为已故的冯太后服务,是中国佛教寺院转变其主要性质的典型案例。其规模之大,出土文物之精美,都非普通人可望其项背,因此具有不可比性。

图三十 冯太后永固陵石门框西侧

第二层次中,须弥座棺床〔图三十一〕仅发现一例,即磁县湾漳大墓,墓主虽然被推测为北齐文宣帝高洋,但这个推测的可信度非常高。这座墓葬使用须弥座棺床,也是墓主非常可能是文宣帝的证据之一。已经发现的北齐娄睿墓、徐显秀墓等王一级墓葬都使用普通的砖砌棺床,就标示了磁县湾漳大墓的特殊性。北朝时期须弥座为佛座的一种,其他人物无资格使用。北魏时期就有“皇帝即当今如来”之说,此后相延不替,北齐文宣帝高洋正好具有这个身份。在磁县湾漳大墓中,莲花、摩尼宝珠既体现出与佛教的关联性,更多的还是装饰性,须弥座棺床则具有强烈的佛教象征性。北齐高氏与佛教结缘甚深,《资治通鉴》记载:“虚葬齐献武王高欢于漳水之西,凿鼓山石窟天宫之傍为穴,纳其柩而塞之。”高欢义平陵被推定在今磁县讲武城镇申庄大冢营村东,今称“大冢”或“冢头”,这与东魏茹茹公主墓志称其位于“葬于滏水之阴,齐献武王之茔内”也相符合。今邯郸响堂山石窟北窟第3窟中心柱上方发现一方形石室,似又印证了高欢葬于鼓山石窟的记载。文献记载西魏乙弗后死后被葬于麦积崖,又可与高欢葬于鼓山石窟相互辅证。不论高欢最终藏身何处,高氏与佛教的关系不同寻常,高洋墓葬中使用须弥座石棺床已算是比较收敛,但这种形式的棺床在北朝以后产生了较大影响,不限于帝王,越来越多高级人物加以使用了。

图三十一 磁县湾漳大墓须弥座石棺床

如果说第一层次是一个特例,第二层次反映了帝王的特殊性,那么第三层次就反映出贵族官僚佛教信仰的基本状况了。北齐厍狄迴洛墓出土一套鎏金铜质器皿,其中有带流细颈瓶、椭圆腹长颈瓶、莲花烛台、圆形扁盒、高足杯、碗〔图三十二,图三十三,图三十四〕,这些是不见于前代的随葬品。这些器物与唾壶、熨斗、三足器(实为砚)、鐎斗出土位置相近。虽然唾壶等是早已存在的器物,但以往未见鎏金铜质者。以上器物附近有四个石础〔图三十五〕,“这四个粗糙石础⋯⋯当与灵柩前放置祭物的陈设有关”。此外,还有鎏金铜瓶与鎏金盏形托组合(发掘报告中器物编号为16),发掘报告中没有交代出土位置,疑也出于石础附近。莲花烛台与佛教有明显的关联,椭圆腹长颈瓶与佛教净瓶十分相似,据此可推测这套祭奠用品与佛教有关。铜鎏金是一项古老的工艺,但直到北齐之前,铜鎏金器物还是非常少见的,但从十六国时期开始金铜佛像是个例外,越来越多见起来,这与佛身被认为是具有光芒的金身有关。可能因此,高级佛教用品后来也开始鎏金了。河北赞皇东魏李希宗墓中出土有鎏金铜椭圆腹长颈瓶,北魏末年的李翼墓、李仲胤墓都出土有铜椭圆腹长颈瓶,洛阳吉利区北魏正光五年(524)吕达墓(C9M315)不但出土铜质,也出土有陶质椭圆腹长颈瓶。看来,从北魏到北齐,墓葬中的佛教用品逐渐完备起来。这些佛教相关器物中,可能为净瓶的椭圆腹长颈瓶、莲花烛台都与后代佛寺中的实物相似,而且与佛教器物同出的唾壶、三足器(砚)也在魏晋南北朝遗址中有出土,可见厍狄迴洛墓出土的这些器皿为现实用具无疑。也就是说,现实生活中进行非佛教性的祭祀等礼仪活动时,佛教器具已经作为祭祀用品的一部分,墓葬中所见现象不过是现实状况的再现,于此可见佛教从现实到丧葬活动都具有明确的影响。厍狄迴洛、李翼、李仲胤、吕达以及墓葬中同样出土佛教器皿的河北封氏等人,来自不同地域,身份也有差异,大概也并不都是学养深厚之辈,但他们的墓葬中都出现了佛教器皿,并且还出现了可能为净瓶的陶质椭圆腹长颈瓶,正可见佛教已经有效地介入到本极具排他性的中国传统丧葬礼仪中去。

图三十二 北齐厍狄迴洛墓出土鎏金铜斗

图三十三 北齐厍狄迴洛墓出土鎏金铜鐎

图三十四 北齐厍狄迴洛墓出土鎏金铜三足器

图三十五 北齐厍狄迴洛墓出土石柱础

严格说来,第四层次的内容并非为佛教所独有,只是因为经常与佛教造像、石窟等一起表现,从而被赋予了佛教色彩。第四层次墓葬使用这些佛教色彩的内容,而不直接使用佛像,说明经过了选择。由于这类墓葬数量大,因此可以说其代表了佛教在北朝墓葬中的一般情况。第四层次佛教因素的总体特征是具有更为明确的实用性,或者说对佛教有更为明确的诉求。摩尼宝珠从时代很早的沙岭7号墓到北齐徐显秀等墓葬中都很常见〔图三十六〕,所以成为最常见的题材,大概不仅与摩尼宝珠本身具有光明、洁净,可以辟除污秽、邪恶的含义有关外,可能也与中国原来将人死后所去的地下世界想象成黑暗的阴间有关。中国本来没有夜明珠的概念,摩尼宝珠填充了中国人想象的空白。可能因此之故,摩尼宝珠不仅在北方,在南方也得到表现,如邓县学庄墓、襄阳贾家冲墓出土画像砖上皆可见到。镇墓武士和镇墓兽的作用都很明确,意在镇祛地下恶鬼邪魔。镇墓的观念应该起源很早,但先秦时期只在楚墓中发现镇墓兽,东汉时期四川、中原地区镇墓俑、镇墓兽有较多发现,但总体说来,先秦两汉时期镇墓神物不发达。西晋时期肯定出于官方规定,在洛阳和受到洛阳影响的地区出现了一镇墓武士一镇墓兽的组合。北魏时期出现了二镇墓武士二镇墓兽的组合,这个组合既不是直接学习西晋,最初大概也不是出于官方规定,而是自发产生的,并且形象上开始与佛教也没有关系。但一旦产生,并且随着佛教影响的增强,中国人了解到佛教护法神要比中国传统的镇墓武士在形象和法力上都更高一筹。而且,佛教地狱观逐渐为中国人所了解后,地狱的恐怖也迫使人们寻求更强大的墓葬保护神。丹扬王墓、文瀛路墓等墓葬壁画镇墓武士大概就是这样产生的。陶俑要比壁画稍慢,但后来也变成了佛教的天王形象,当然,那要到唐代了。镇墓兽向佛教方向的转化要快,在北魏洛阳时代已经形成一狮首一人首组合。北魏洛阳时代的镇墓组合应该是出于官方规定,镇墓武士俑保留了中国特色,镇墓兽则接受了佛教的影响,用狮子代替了老虎。这个情况正说明佛教介入到墓葬之中,是受到多重因素制约的。

图三十六 沙岭7号墓壁画伏羲女娲与摩尼宝珠

以上将佛教介入墓葬的情况划分为四个层次,第一、二层以其特殊性,第四层次以其不明确性,都不足以准确反映佛教与北朝墓葬的结合状况,能够比较准确反映的是第三层次的考古现象。这里特别想指出的是,佛教能够在墓葬中占有一席之地,固然是佛教的某种胜利,但换个角度来看,未尝不是中国传统丧葬思想的胜利,是中国丧葬思想对佛教的成功改造。天圆地方式的墓葬空间,事死如事生的基本丧葬思想,羽化登仙的终极追求,这些基本思想没有因为佛教因素进入墓葬而改变。佛教仪式为人们增加了一种新的敬意表达方式,近似于仙界的佛国为人们提供了另一种看上去也不错的去处。对大多数人而言,生前死后也都必须生活在家庭、家族、宗族之中,神腾九霄,身登佛国,与佛相会很重要,但还有与家人、族人、宗亲相会的潜台词,这在北朝造像碑记录中比比皆是,而且多是为亡者追福之作。试举数例如下:

太安三年九月廿三日岁次丁酉清信士宋德兴伪(为)命过亡女猔香造作释迦文佛像。愿先师、七世父母、外内眷属,□全知识、亡女猔香、一切众生,生生共其福所,往生□□,值遇诸佛,永离苦因,必获此愿,早成菩提大道。(宋德兴造像记)

愿元世父母及现世眷属,来身神腾九空,迹登十地。(景明三年五月卅日邑主高树造像记)

上为国家皇帝,并及七世父母、眷属、村舍大小,常与佛会,愿上生天上,下生人中侯王,居仕富贵家产⋯⋯。(景明三年十一月十一日刘未造像记)

仰为皇帝国主建崇四面天宫石像一区,逮及师僧父母、七世所生、因缘眷属、香火邑义,生生世世值佛闻法,弥勒现世,愿登先首,边地众生,普同正□,□登正果。(大统四年(538)十二月廿六日山西芮城之合邑四十人造像记)

为亡父母、亡兄、亡弟、七世因缘,敬造石像一躯,愿永离三途,托生安养。(天保三年(552)九月三日道建造像记)

此外还有不少佛道造像碑,将这个道理讲得更明白,如耀县药王山藏神龟三年(520)锜双胡造像记:

然今千载之下,合邑二十人等,觉世非常,舍己名珍,为国为家,造石像一躯。雕克成就,与真容并应,安处路冲,高平显唱,讨邑恭养,随时不阙。以是造像功德,上愿皇帝陛下,治隆万劫,匡扶三宝,千载不隧。下愿合邑亡过师尊父母,长志天阙,托化紫莲,栖神万法,逮及合邑,三界六趣,咸同斯庆,业成正道。

很多在丧葬活动中不方便说的话,由造像碑记说了出来。墓葬与造像碑合观,给出了北朝佛教与墓葬关系大致完整的图景,佛教在北朝墓葬中的角色也得以较为真实地呈现。墓葬作为体现孝道思想的基本性质不能变,地仙的希望始终存在,这决定了进入墓葬中的佛教因素需与事死如事生和地仙思想基本契合,纯粹为佛教内容的墓葬只能是偶然一见。

(本文首刊于《故宫博物院院刊》2021年第1期,原题为《从平城到邺城——聚焦于墓葬文化的变迁》,作者韦正(北京大学考古文博学院)、吴娇(云冈石窟研究院)。澎湃新闻经授权转载,原文注释从略。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司