- +1

纪念宿白先生|李水城:一日受教,终身受益

北京大学百年校庆期间,宿白先生与作者在一起(1998年5月)

2018年2月1日清晨,我在外地收到宿白先生女儿宿志丕的微信:“今天五点多我父亲过世。”看着手机,我简直不敢相信自己的眼睛。虽说先生已近期颐高寿,但这消息还是太突然了。接下来的几天,眼前不断浮现出先生的面容和身影,也回想起先生在治学、做人方面的诸多往事。

宿白先生是北京大学考古系建系后的首任系主任(1983-1987)。1978年我们考入北大时,考古专业还在历史系。1978年春,他给我们七七、七八级开设“魏晋南北朝隋唐考古”,这是先生的看家课,内容极为丰富。每次上课之前,他会提前在黑板上写满密密麻麻的文献,还常常穿插绘图。先生正经学过绘画,寥寥数笔,便是一幅传神的文物画面,可这对下面做笔记的学生们可是压力山大,需要在很短的时间里迅速将其临摹到笔记薄上,就算手头快的,也跟不上先生的速度。有一次,先生又写满了一大黑板的文献书目,我们都叫苦不迭,说这么多的书怎么看得过来?先生则回答说,没让你们都看完啊,但至少你应该到图书馆去把这些书借出来翻翻,脑袋里会有个印象,将来或许什么时候就用得上。这门课的作业也很重,其间要去中国历史博物馆参观,按照先生的要求将他所指定的典型器物一一临摹下来交给他。期中考试阶段,先生要求每人根据他课堂讲述的内容,将隋唐五代时期的陶俑分期演变图画下来,内容包括文官、武吏、侍女、天王、力士、镇墓兽、塔式罐等。规定哪一天交作业,我必须按时收齐作业送到先生家里。

那年,《文物》杂志发表了在东北大兴安岭深处的“嘎仙洞”发现“鲜卑石室”及碑铭的调查报告,这个发现涉及到鲜卑族的起源和南迁等一系列重要的学术问题,先生要求每人课后就这一发现写出读书报告。他逐篇认真审阅,凡是人云亦云者均判低分;凡有不同看法、或能提出问题者则给了高分。他们那一代学者就是这样,倡导和鼓励学生要有思辨意识,发扬独立之精神、自由之思想的传统。总之,上过先生的课,可谓终生受益。

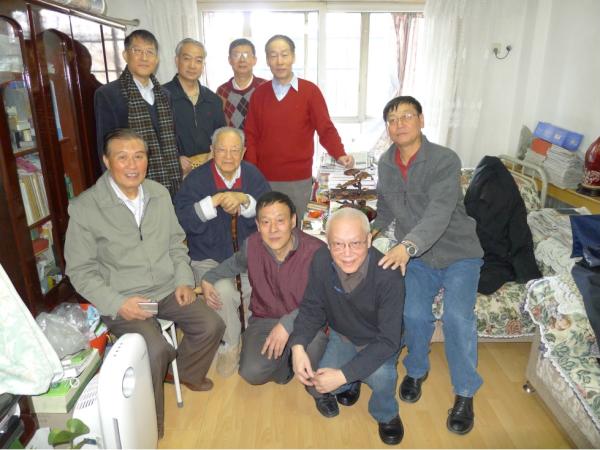

七七、七八级部分学生春节期间看望宿白先生(左一为徐光冀先生)

先生对学生要求严格是出了名的。不仅在校期间如此,即便是出了校门,依旧不放松。1997年,国家文物局在贵阳花溪举办全国考古汇报会。会后,先生和徐苹芳、黄景略要去考察华蓥发掘出土的南宋资政大学士、少师丞相安丙家族墓。文物局让我陪同几位先生,我们先是乘夜车赶到重庆市,再换乘四川省文物考古研究所派的一辆中巴车,车况不是太好,加上当时没有高速公路,先生们在崎岖蜿蜒的山路上颠簸了整整一天,非常之辛苦。傍晚赶到华蓥,简单吃过晚饭后,先生要听取汇报。不料,主持发掘的领队竟然忘记带来墓地发掘的平面图,先生为此大为光火,发了脾气。我在现场只能和稀泥,劝先生不要生气。先生则说,正因为他是北大毕业的学生,更要严格要求。翌日到了现场,先生看到挖掘工作做得不错,才露出笑容。他钻进一个个墓室,不停地在记录、绘画墓葬的结构,顺带着还给我讲解这处家族墓地所在位置的风水。后来,《华蓥安丙墓》发掘报告也是在先生的指导和关注下出版的。

先生对学生要求严,对自己要求更严。严文明先生曾和我说起,1982年,先生应路斯基金会(the Henry Luce Foundation)之邀赴美国讲学,他几乎把所有业余时间都花在了图书馆,硬是用蝇头小楷抄录了整整两大本善本书。严先生说他看到这个手抄本,字迹之工整,完全可以影印出版。还有一次,先生和张政烺、严文明等先生受邀一同访问台湾。会后,邀请方安排大家去参观宝岛的风景名胜,唯独先生哪儿都不去,依旧是去图书馆抄录善本书。

我留系任教后,先生多次对我说,历史系和考古系的每位教员都应该能讲通论,做学问,面不能太窄,至少先秦与历史时期这两大段考古分别要能通。为此他率先和严文明先生在考古系开设“考古学通论”(上、下)。遗憾的是,如今通论这门课还有,但能讲的教员却太少了。

先生对近些年来校内有些教员与所谓“收藏家”,甚至古董商打交道的现象深恶痛绝。我曾亲眼见他非常不满地告诫年轻教员,要么你在北大当教书匠,要么出去经商,二者绝不可兼得。

先生是藏传佛教考古方面的大家,他曾于1959年和1988年两次入藏,调查期间在现场亲自步测丈量了一批被毁寺庙建筑遗迹数据,记录了大量图文资料,成为今天研究藏传佛教难得的宝贵资料。其代表作《藏传佛教寺院考古》不仅记录了藏区的寺院建筑、佛教文书,还对甘肃、青海、内蒙古及内地部分地区的藏传佛教遗迹进行了深入研究,开创了藏传佛教考古的先河。

2013年,我计划组队去西藏考察,事先想做点功课,却不知从何入手,遂去先生家里讨教。他详细给我讲了国内外藏学研究的历史和现状,包括国内该研究领域的著名学者及研究成果。其间先生问我看过《青史》没有,我听了竟误以为是《清史》。随后他到书房拿了一本《青史》让我看,并说要送给我,这让我很不好意思,怎么能拿先生的书。他则对我说,早年有关藏学方面的书很不好买,为此他特意在拉萨留了一个“眼线”,帮助他买这方面的书。不过在北京的书店碰到了这类书他也买,这样有些书就买重了,这本《青史》就是。最后,先生语重心长地对我说,这本书可不大好读啊,要想了解藏学,必须要下功夫才能读懂。

那些年,我开始搞起副业“盐业考古”,并取得了一些成果,先生对此很予很高的评价。其实,我去西藏的目的之一就是想顺便到芒康考察盐井盐田及保护状况。此前,这处宝贵的民族文化遗产险些遭到灭顶之灾。2009年,我开始主持国家文物局指南针项目——“中国早期盐业文明与展示”,特意邀请陕西省考古研究院张建林副院长负责西藏芒康盐田的调查。此间他获悉,有关方面正准备在澜沧江上修建一座大型水电站,坝址修建在云南省的德钦县,据说这是世界上最高的水坝,蓄水后芒康盐田将被全部淹没。得知此消息,我去向先生汇报并商量对策,先生立即给时任国家文物局长的单霁翔写信,强调要加强对这处民族文化遗产的保护,并提出一系列重要的保护建议,要点如下:

鉴于芒康盐田在历史、文化、文物、景观、自然、民族、宗教等多方面的重要性及潜在的巨大遗产价值,特别是作为一部存活的历史,在世界上都极罕见。因此无论如何都该将其保护下来。尽管会有阻力,为此也更需要想办法,尽快制定和提出政策性的保护方案和具体措施。为此我建议:

(1)可否利用正在进行的国家级文物保护单位申报机会,将这处遗产直接列入国宝单位(以往曾有过类似案例)。

(2)在保护基础上尽快考虑将其列入世界文化遗产和自然遗产候选名录,同时列入非物质文化遗产名录。

(3)应组织和利用现有媒体进行宣传,扩大影响。

最终,这处宝贵的民族文化遗产在先生的倡议下破格提升为第七批国宝单位,同时列入中国申报世界文化遗产名录。

最后想就先生留下的憾事多说两句。其一是他所主持的国家社科重点研究项目“多卷本中国考古学”未能如愿完成,这是一个多人参加的集体项目,尽管原因非常复杂,但最后无法完成,只好退项,先生对此事一直耿耿于怀,特别的纠结。其二是先生担任主编的《中国陶瓷史》一书编写至今已历时十载,仍有不少作者尚未结稿,在此真诚希望参加此书编写的各位能以务实的态度,抓紧时间,尽快完成各自负责部分的撰写,争取此书能早日付梓。我想,这才是对先生最有意义的纪念!

先生之风,山高水长;

先生之德,学界共仰;

先生之学术精神,共三光而永光!

宿白先生千古!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司