- +1

《民法典》学习笔记——居住权

原创 姚布依 上海嘉定法院

什么是居住权?

居住权定义为居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要。明确了居住权系用益物权,同时兼具人役权的属性,并将居住权设立目的定义为“为满足生活居住需要”。

目前,《民法典》物权编以6个条文(第366-371条)对居住权进行了规范。

一

法条索引

第三百

六十六条

居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要。

第三百六十七条

设立居住权,当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

居住权合同一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)住宅的位置;

(三)居住的条件和要求;

(四)居住权期限;

(五)解决争议的方法。

第三百

六十八条

居住权无偿设立,但是当事人另有约定的除外。设立居住权的,应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

第三百

六十九条

居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租,但是当事人另有约定的除外。

第三百

七十条

居住权期限届满或者居住权人死亡的,居住权消灭。居住权消灭的,应当及时办理注销登记。

第三百

七十一条

以遗嘱方式设立居住权的,参照适用本章的有关规定。

二

法条解读

1

关于居住权的主体

01

居住权人不包括法人、非法人组织

从居住权的定义来看,居住权的客体系“住宅”,目的在于“满足生活居住的需要”,这两点指明了居住权限于自然人,不包括法人、非法人组织,易言之,法人、非法人组织不具备满足生活居住的需要。

02

居住权人不限有特定身份的人

《民法典》未对居住权人的身份要求做出限定,房屋所有权人为谁设定居住权属于意思自治范围,即可以与所有权人有亲属关系的人设定居住权,亦可为无亲属关系的他人设定权利。

03

房屋所有权人不能为自己设定居住权

所有权已包含了占有、使用、收益、处分权能,是权力之王,所有权人没有必要再为自己设定居住权。

2

关于居住权的客体

《民法典》将居住权的客体规定为“住宅”。

问:该“住宅”是指住宅整体,还是可以为住 宅的部分?

点击空白处查看答案

应以所有权人与居住权人协商约定为准。居住权的设定本身基于住宅所有权人的意愿订立,民法亦以当事人意思自治为权利义务约束准则。

问:对住宅的附属设施(如车位、车库)是否从属于居住权?

点击空白处查看答案

结合学理多数观点认为,以上附属设施并不是行使居住权所必需的生活设施,并不当然成为居住权的客体。也就是说,居住权人是否可以使用以上附属设施取决于所有权人与居住权人的意思自治约定。

3

关于居住权的设定方式

01

●

通过合同设定

居住权合同为要式法律行为,且设立居住权的,应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。值得注意的是居住权原则上无偿设立,除当事人另有约定。

02

●

以遗嘱方式设立居住权

遗嘱方式设立居住权的,参照适用本章的有关规定,即物权编第三分编用益物权中的第十四章。

4

关于居住权的消灭事由

01

●

居住权期限届满

当事人在对居住权订立合同时,应当约定居住权期限,如果约定不明或者未约定,应当以居住权人的终身为限。

02

●

居住权人死亡

如果在一房产上有两个居住权人,应当以最后一个居住权人死亡时间作为居住权消灭的时间。另外,若当事人约定了期限,但居住权人在该期限内死亡的,居住权亦发生消灭,因居住权不具有转移、继承的效力。

三

案例

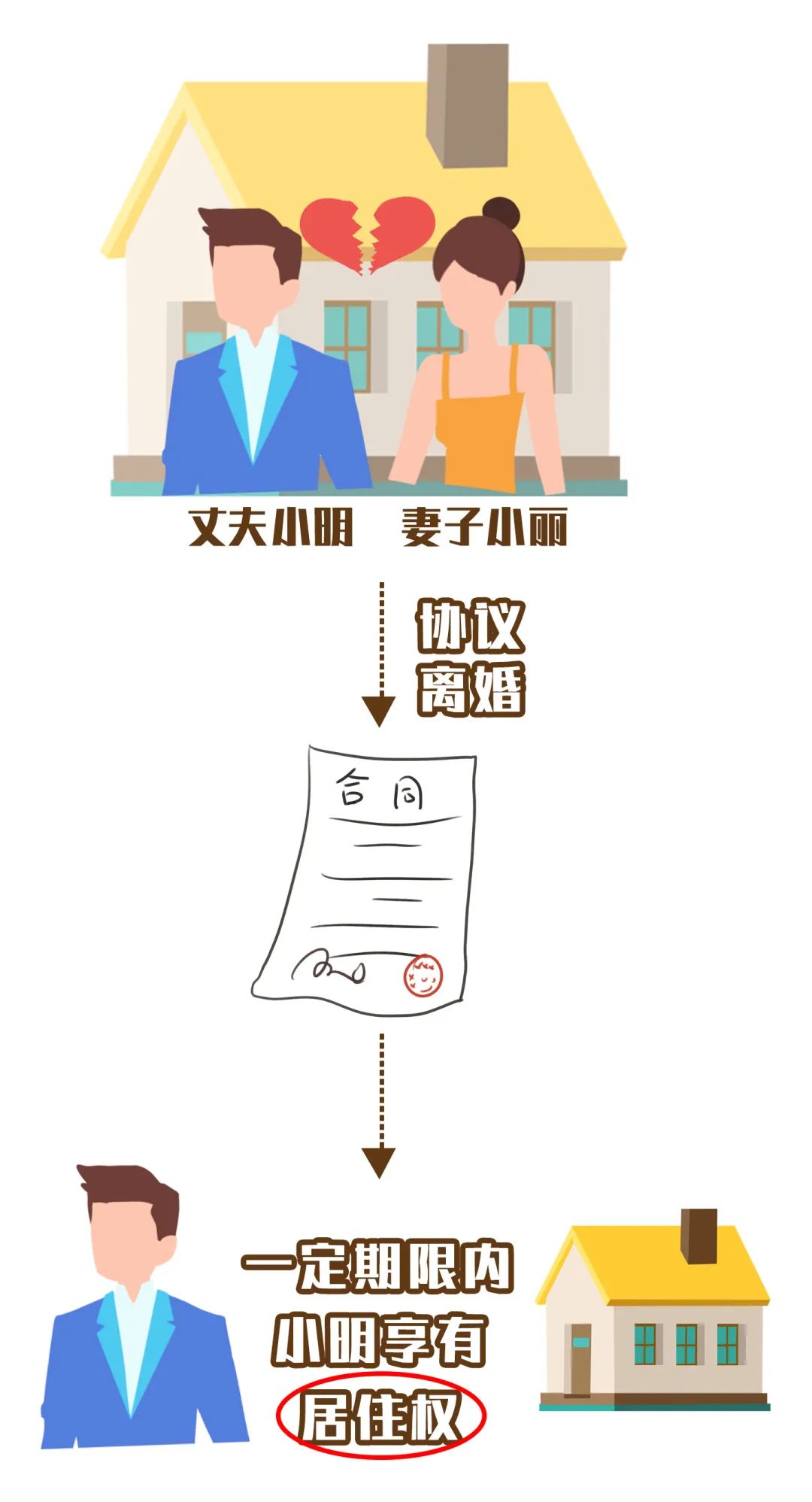

案例一

丈夫小明与妻子小丽婚后仅有一套房产。经协议离婚,小明未分得房产且尚未找到住处。对此,小丽可与小明签订合同,约定在一定期限内小明对房屋享有居住权,给予小明过渡期外也满足了小明的生活居住需要。

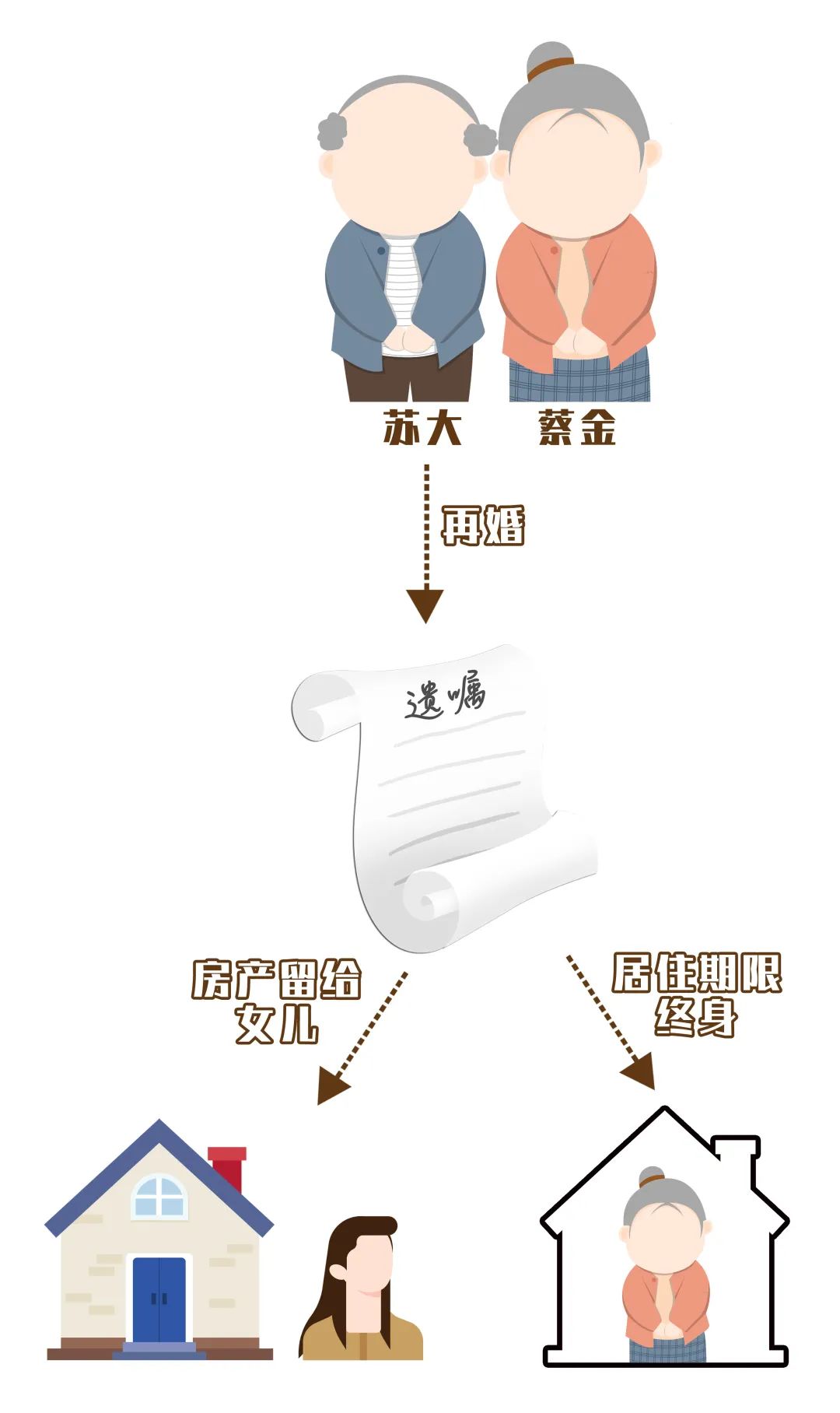

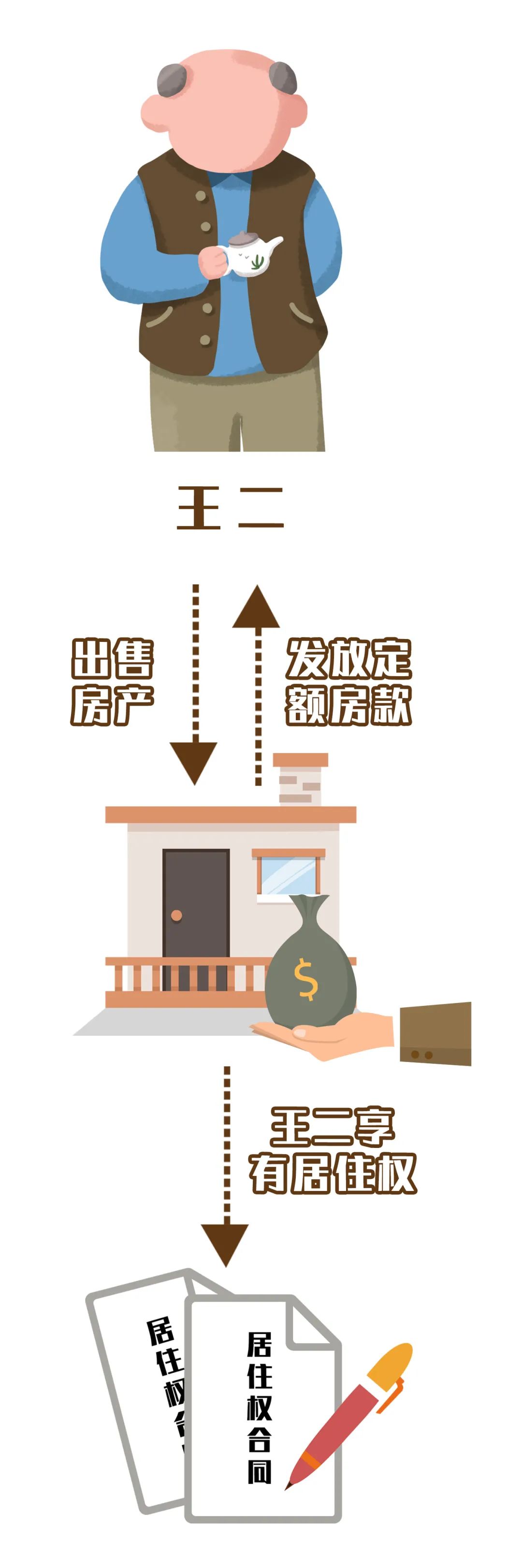

案例二

同为老人的苏大与蔡金再婚。苏大订立遗嘱将个人房产留给女儿苏小花,同时为蔡金在该房产上设立期限为终身的居住权,保障蔡金在苏大身故后的养老居所问题。

案例三

王二系孤老,王二将名下房产以市场价格出售于金融机构,并由金融机构每月发放双方约定的定额房款至王二账户,同时双方订立居住权合同,明确约定王二在有生之年对该房产享有居住权,以达到“以房养老”的愿望。

四

小贴士

签订书面合同

居住权合同一般需要的条款有:当事人的姓名或者名称和住所;住宅的位置(尽可能明确细致);居住的条件和要求(例如是否有偿、使用要求、出租限制等);居住权期限;解决争议的方法。

办理登记

设立居住权后,请及时至有关部门办理登记;居住权消灭后,亦请及时办理注销登记,并及时返还住宅。

居住权人不得转让居住权,居住权不属于遗产继承范围。

居住权原则上无偿设立、设立居住权的住宅不得出租,除另有约定。

结

语

居住权的设立顺乎社会发展需求,王利明教授认为,实现“住有所居”并不当然意味着人人都要拥有住房所有权,通过多层次的权利共同实现“住有所居”是较为可行的办法。当然,居住权作为一项新的权利,在未来司法实践中必然会产生较多的法律适用冲突等问题,如何理解居住权、如何解决冲突,仍需在现有的法律体系和法律原则框架内,进行评判、确认和取舍。

*刊载内容仅为作者个人的学习观点

不代表本单位立场,特此说明。

文字:姚布依

点分享

点点赞

原标题:《《民法典》学习笔记——居住权》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司