- +1

对话李笠:自在写梦,现代诗不亡

原创 围炉weiluflame 围炉

李笠镜头下的瑞典

前言

诗歌,尤其是在许多人眼里含蓄晦涩的现代诗,一直处于边缘化位置。即使当劣质的伪文青被众人批驳,某些形制的现代诗被标签化,可以肯定的一点是,我们的生活,我们的未来仍需要诗。那么诗是怎么诞生的,它的本质又是什么?会背成百上千首诗词,就一定能成为一个好诗人吗?“诗和远方”也许会被滥用为具有误导性的精神毒药,但是现代诗本身,一直都具备存在和发展的意义。

李笠拥有多重身份,诗人,翻译家,混血孩子的父亲。长期旅居瑞典,特殊的生活经历使他现代诗的创作与再创作风格独特,笔法精炼。森湖环抱的北欧国度,厚重辽远的东方古国,诗性的迸发变得更加繁复而奇妙。

冰雪与火炉旁,我们听听他的看法,或许对“阳春白雪”现代诗的翻译与创作,会有更深入而真实的理解。

李笠,诗人、翻译家、摄影家,1961年生于上海。1979年考入北京外国语学院瑞典语系。1988年移居瑞典,在斯德哥尔摩大学专修瑞典文学。1989年出版瑞典文创作的诗集《水中的目光》,以后又出版《逃》(1994年)、《栖居地是你》(1999年)、《原》(2007年)等瑞典文诗集,并荣获2008年“瑞典日报文学奖”和以瑞典诗人诺奖获得者马丁松作品命名的首届“时钟王国奖”等诗歌奖项。

此外,他翻译了大量北欧诗歌,其中包括索德格朗诗选《玫瑰与阴影》,瑞典当代诗选《冰雪的声音》以及2011年诺贝尔文学奖获得者瑞典诗人托马斯·特朗斯特罗姆的诗歌全集,荣获多种翻译奖。除了翻译北欧人的诗歌之外,他还翻译了《西川诗选》,《麦城诗选》等中国诗人作品。出版过摄影集《西蒙和维拉》,其五部诗电影曾在瑞典的文化节目《Nike》先后播出。

1

异乡生活与诗歌翻译和创作

Q|值近期特翁的诗集《沉石与火舌》再版,恰好迎来最新的诺奖,时隔九年再次花落诗人。能谈谈您与特翁及其诗作是如何结缘的吗?

特朗斯特罗姆 |摄影:李笠

注:特朗斯特罗姆(Tomas Transtromer,1931-2015)瑞典著名诗人。20年来,唯一一个获诺贝尔文学奖的诗人(1996-2019);20年来,偏瘫的身体,仅靠一只手写作;30年来,他的诗歌影响了整整一代中国实力派诗人;80年来,他坚持用只用诗歌一种文体进行创作。

李|先说一个记忆吧。1987年10月的一天,我坐火车到韦斯特罗斯小城,拜访几年前托人把他诗集转给我的特朗斯特罗姆。当时我已译了他的一些诗,发表在《世界文学》和《外国文艺》上。我喜欢他诗中精准的意象和简洁的语言,觉得值得喜欢苏联式抒情的中国诗人借鉴。那天我在他家吃了午饭,我们谈到翻译问题。他家附近到处都种着挂满一串串红果的花楸树,一种国内很少见的树。我问他:能否把他《风暴》一诗中的“花楸树果子”改成“桔子”,我说这样译诗会更美,也更能打动中国读者。托马斯听了,想了一下,说道:“翻译是一种再创造!译者有权享受这一自由。”他说美国诗人布莱把他诗中“耕犁是一只坠地的鸟”译成了“耕犁是一只飞升的鸟。”说完,仰头大笑起来。

1988年,我自费到瑞典留学。第二年出版了用瑞典文写的诗集《水中的目光》。不久,认识了托马斯的大女儿艾玛。她让我再出诗集时,让她爸爸先过一下目 。1990年,出《时间的重量》时,我给托马斯打了个电话。两天后,他来到我的大学宿舍,帮我看清样,修改……我喜欢托马斯的随和和幽默。之后我们一直保持着来往。中国诗人朋友来了,我就带他们去拜访他,在他家吃饭,听他用左手弹钢琴。

李笠与特翁

Q|特翁曾说,“翻译就是再创造,译者有权享受他的自由”表达情感可以是相通的,但表现形式的多样性会对诗歌本身造成微妙影响,您有许多个性化的翻译,细节的处理让诗歌更有表现张力,还有您以前提到过的“新的季节”和“春天”的例子,您觉得翻译是要基于读者的阅读体验和理解程度,还是诗人原作?这种“再创造”的自由限度是多大?

注:“新的季节”是由瑞典文直译后的版本,“春天”是李笠译版。

李|说翻译诗歌是再创造,是因为我们发现翻译的困难。它必须注入激情和努力,在理解的基础上对词语的作出选择。而每次选择,都会给诗带来诗意上的微妙变化。

比如,瑞典文handling一词, 在不同语境,可译成行为,行动,做法,举止,举措等等,无论选哪个,都会造成语气或节奏的变化。你刚才提到的我把“新的季节”译成了“春天”,这是我对语境的理解,因为写的是监狱大门,所以向春天打开比向新的季节打开更具体,更有感染力。这类现象经常会发生,有时一个比喻,或日常语,在翻译时候必须转换, 比如“北欧的夏天”一词,最好把它当做江南的春天来理解。因为在北欧人的心目中,夏天才是最美的,而夏天对于一个中国人,都有一种闷热的感觉。但如何转换,就成了检验译者的试金石。

翻译是爱。你必须在掌握原文和原文背后的文化,这样才能传递作品的精神或精妙。当然,创造不排除译者个人才华,把一首平庸之作译成上品,无疑是再创造的成果,有时,你必须把原文多余的词删掉,让一个模糊的意象精准起来。你不可能百分之百地还原原作,但你必须在最大程度上呈现原著的气韵。你必须意识道,动笔的一瞬,两种语言就混成了另一个文本,一个混血。人们常说有多少个读者,就有多少个莎士比亚;我说有多少译者,就有多少个莎士比亚。但不管有多少版本,好的译诗,必须像是用原文写出来的那样。必须是一首诗。

Q|你有说过,“语气是现代诗的音韵,是鉴别翻译诗好坏的准绳”,语气在翻译中具体表现在哪儿,您能否进行进一步的阐释?也有种说法是,诗歌翻译注定流失音韵,因为它破坏了音韵的原始性,您怎么看?

李|语气是现代诗的灵魂。它体现了现代诗的个性和自由。它要求翻译者精通原文。你必须大声念,找到诗歌里的语气,将它呈现出来。每一首诗都有自己独特的说话方式,虽然你不可能100%地呈现,但你至少能做到90% 或80%。一首意大利歌剧的咏叹调,翻成汉语,决定音乐的词语肯定不可能对等,但可以做到相似。

Q|您生长于中国,在瑞典生活了三十余年,“移民诗人”成为了您独特的符号。于坚说,瑞典是咸的,因为她泡在海里,而在您翻译的特翁的诗里说:"十二月.瑞典是一艘被拖起的/破旧的船.它的桅杆/斜向黄昏的天空",生存环境是孕育创作灵感的土壤,你觉得瑞典的生活经历对你的诗歌创作产生了哪些影响?

李|“瑞典是咸的”,无疑是中国诗人想当然的诗意表达。若一定要用味道来形容瑞典的话,瑞典应该是三文鱼或鳕鱼的味道。清淡。因为滋养它的波罗的海水很淡。瑞典冬天漫长,日照平均不超过三四小时,加上地大物博,人口稀少,几乎人人都处在可怕的孤独状态。这种状态在瑞典电影大师伯格曼镜头里表现得淋漓尽致。寒冷让人冷静,精准。

北欧的多年生活自然也影响着我的写作,简洁,客观,精准是我诗歌的最大特点。这当然也与特朗斯特罗姆的影响有关,更与一流的唐诗宋词有关,它们都是简洁精准典范。我曾在一首诗中写到:一首写中国母亲的二十行诗变成瑞典文时,只剩下了六行。瑞典语让诗脱去铅华,直接进入了本真。这是一种像锰钢一样锋利的语言。它冷而硬。雪花飞飘的汉语冻成了冰。

左图:2020年,布拉格|右图:1989年,瑞典北方

左右滑动查看更多

Q|在国内,据我了解目前只有不到三所高校有开设瑞典语专业课,而且国内似乎并不是很注重翻译理论研究,更多侧重于其实用性,作为一名专业译者,您是如何看待国内翻译界现状?从翻译到出版,瑞典的作品翻译政策和译者生存状况,与国内相比有什么差异吗?

李|瑞典翻译界似乎不如中国的活跃。但随着中国的经济繁荣,最近翻译中国书成了热门。直接从汉语翻过来的《三国演义》最近也出版了,但读者寥寥——中国人血液里的关公曹操诸葛亮刘备离北欧太远。这里每人基本都会两三种语言。他们大多都看原著。翻译在中国活跃,根本原因是绝大多数人不懂外语。于是翻译就变成了比写诗重要;于是翻译家就成了比诗人贵重的物种;于是到处涌现出同一本原作的不同版本,于是不同外文的人变成了翻译大腕,于是到处是剽译,盗版……名利喜欢,市场欢喜。

Q|您的诗歌中故国仍是重要素材来源,从历史人文到个人家庭,你在漂泊者与归来者之间转换,而你说过“人无法选择出生地,但我想葬在一个能证明我活过的地方”。抛开特定时代体制因素,你更愿意成为中国诗人还是北欧诗人?

李|这个问题提的很有意思。写母语是一件非常愉悦的事。但因生活在国外,你就必须用当地的语言拼搏。最后因为你写的特殊经验,你就无法逃脱既不是北欧诗人,也不是中国诗人的命运,你就自然而然地变成了中国北欧诗人或北欧中国诗人。一种自然的混合体,或什么也不是。

向上滑动阅览|李笠的瑞典文诗和中文诗

Självporträtt

”En indian”, sa de när mitt

ansikte blivit solbränt

Jag stannar inomhus

Själen muttrar: ”Blandbarn”

När skägget växt ut

ropar spegeln: ”Jesus!”

Jag rakar av mig håret:

”En dödsdömd fånge”

Pantern går runt innanför

burens stänger medan solen brinner

一个人的风景(节选)

彼此对视的他们曾经是

一人。他们被苹果照亮

分成男女,被驱出

乐园

你看到的最初的风景是人

你看到的最后的风景是雪中的烛火

你看到的,是一个人的风景

是一个人,风景;命与处境

他张开双臂,发现身体是沉重的十字

十字架从你忽略的地方

压向你。站在礁石上

望海的女孩,也是山上挑柴的老人

他们都盯视着

脚下——深渊随时会洞开

2

诗歌创作具体探讨及与阅读的关系

Q|您能简单说下现代诗的定义是什么吗?与古典诗歌相比,它有什么突破?这种突破有何利弊?

李|现代诗首先从形式摆脱了古体诗格律的束缚。小脚松开了绷带,或芭蕾变成了狂舞,每一首现代诗都是一次冒险,他必须找到自己的形式,用自己特殊的发声法表达或展示一个独特的个人经验。现代诗的好处,张扬了个性和自由,是现代文明的一种自我召唤和自我实现。

Q|特翁的诗歌中“树”这个意象很常见,您认为诗人通过诗展示了对树的感知与理解,在树上看到了人和命运乃至事物之间隐秘的联系,意象运用是诗的基本思维方式和写作技术,那在创作中是否每个意象都要具备意义?意象之间必须要构建联系吗?

李|是的,树是特朗斯特罗姆诗歌中的一个常用意象(见文末注解1)。在森林覆盖率69%的瑞典,树(森林)自然成了当地诗人的一个日常题材,就如同竹子对于中国诗人。但,当一个意象被一个诗人一再使用,它就成了诗人的精神象征。然而,用容易,要赋予新意有时会令人举步维艰。但特朗斯特罗姆做到了。另外,中国诗人往往喜欢堆砌意象,而在堆砌的过程中(如骈文),削弱或抵消了意象的意义。日本的花道很值得借鉴。意象越少,寓意越深。诗需要凝注,凝注是冥想,醒着的梦。

Q|特翁的许多诗,将个人激烈的情感化为平静的文字,完成诗学美学与哲学的统一,那么如果诗是个人意志的输出,那将潜意识转化为具象文字是否就能称之为诗?诗歌创作如何同时完成哲学批判和形而上的幻想的融合?

李|诗最重要的任务是塑造精神生活,揭示神秘,诗是醒着的梦,是幻想,不是哲学。诗是用朴素自然的形象说出哲学,或者:诗写哲学为之服务的生命。“只有梦,才能拯救破碎的一切”诗本质上是超现实主义的,也就所谓的梦。或者说,诗是对现实的超越。现实从来就是不完美,扭曲甚至是残缺的。诗通过语言来超脱,构建生活无法企及的完美。

Q|您说过诗是语言的最高形式,是凝练的艺术,语言不同于词语的孤立偏狭,它是神性启迪的,我认为诗是由语言和内心体验组合而成,凝练、跳跃而丰富,这拓展了理解的维度,也增加了阅读的难度,那么不同的诗歌风格与诗歌阅读体验的关系是什么样的?

李|诗歌是语言的最高形式好像很多人说过。至少布罗茨基说过。诗歌优劣,就像人有好坏一样。一方水土养一方人。环境始终在影响着我们的诗歌创作,也影响着诗歌消费口味。里尔克的诗和策兰的诗(见文末注解2),从语言层面看,更像是诗歌的两极。一个像喷泉,浪漫抒情,一个像残石,内敛晦涩。但它们都成了大师,或者确切地说,他们都让我们读到了人的精神或人类的经验。异工同曲也好,同工异曲也罢,伟大的诗歌,不管是什么风格?一定都会有难度,并散发让人再三阅读的诱惑。

Q|也有人反对为诗歌披上神秘性和抽象性的外衣,你认为个体如何对现代诗创作产生影响,神秘性与通俗性能实现统一吗?

李|一个平庸的人,一定写平庸的诗;一个内向的人,一定写内向的诗,以此类推。诗歌最终还是个体经验和感受的表达,因此自然会带有某种神秘性。李商隐的《锦瑟》是。李白的《静夜思》更是——它简单的背后隐藏着复杂的心理。所以怎么写都可以,华丽,朴素,简洁,冗杂。不一样,多彩多姿,挺好。

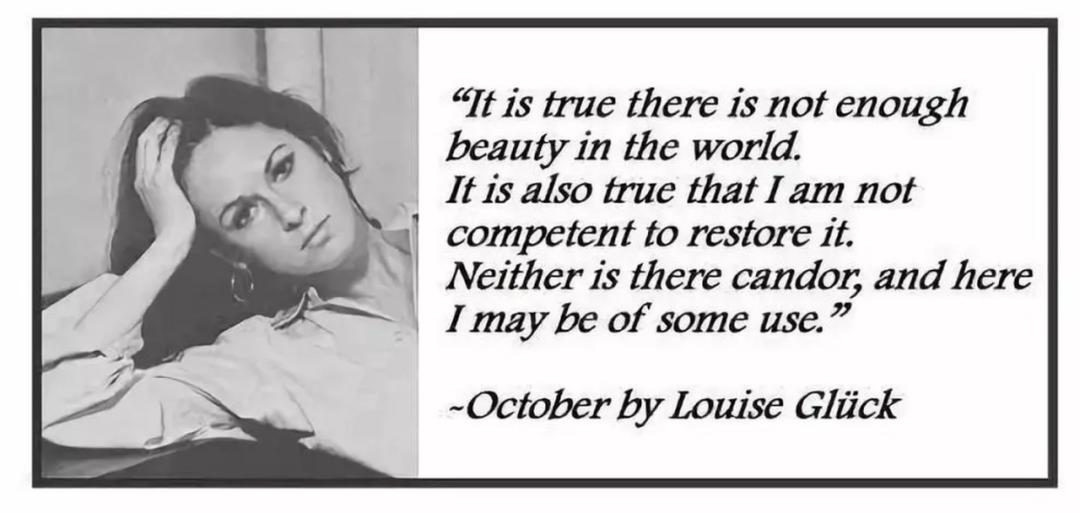

Q|《纽约客》评论格丽克说,她的诗是写给专业的读者的,也是写给从不读诗的人的,同时也有人反驳格丽克的诗是虚假的理想主义,不具有普遍性,你是怎么看的?你说过“有些诗人只属于大众,有些诗人只属于诗人,特朗斯特罗姆是后者”,那你认为格丽克是哪一类?

李|格丽克的诗(见文末注解3),以朴素语言和场景描述,呈现了具有普遍意义的个体存在。她的诗给人启迪,引人思考。我太太很少读诗歌,但读了格丽克的诗,说想读她的全部作品。与特朗斯特罗姆的古典式的凝练相比,格丽克叙事形式的诗更平易近人,更适合普通读者。

露易丝·格丽克和她的诗

3

诗歌与艺术、人性及后时代发展

Q|当下主流社会有普及诗歌倾向,许多小型赛事(获奖门槛低,参与面较广)呈现出一种现象,即获奖诗歌主题相似度高,风格差异化弱。这类赛事确实在一定程度上鼓励了更多非专业读者接触并尝试创作诗歌。诗歌似乎永远也不可能成为大众文学,那么是否有必要将其由小众的狂欢,搬下神坛?这是否也是一种趋势?

李|诗歌永远是少数人的事业,是精致灵魂和粗糙灵魂的分水线。中国现代诗歌绝大多都是廉价的水泥楼,和灵魂没任何关系,就像集市和山上的修道院没关系一样。修道院也是少数人的事。所以中国式的诗歌狂欢并不用去担忧。因为狂欢并不会持久。

Q|您还爱好摄影,正如特翁的诗与音乐语言关系密切,艺术是相通的,你认为摄影与写诗有哪些共同点,又是如何相互影响的?

李|和写诗一样,我不喜欢带观念摄像,我让事物自己发声,呈现隐秘的诗意。摄影应成为诗的行为艺术,所拍摄的对象,应该是内心的折射。它应具有像外之像的意趣,让人回味。我努力让每一张照片展示诗意的美,即自然,生动,充满戏剧性. 摄影是与事物作爱。只有全身心地投入,事物才会显示本真,你的灵魂才会找共鸣。好的摄影应该展示语言无法表达的内心的秘密。

李笠的摄影作品

李笠的摄影作品

Q|诗与一切有关,与艺术,与生命,与时代。一个不会写诗的人,甚至从未读过诗的人,都可能与诗歌有关。国内曾有诗人,如海子、顾城,因难以探明的因素自杀,你认为诗歌对个体精神历程会产生多大影响?

李|有人说,每个孩子都是诗人。我见过自己三岁的孩子在一场大雪纷飞的早晨,推开门,对着飞雪,说了一句让我惊喜的话:世界是只奶油蛋糕,我们住在蛋糕里。这就是诗。大多数人随着时间的推移,渐渐失去了这种诗性,或神性。诗歌让人超越,也让人美好。但诗歌不是万能的东西,顾城和海子的死,不管是死于流亡,孤岛,还是死于爱情或别的,都在证明:诗歌,跟人一样,也是脆弱的。

Q|您经历过中国的七八十年代,那个中国都市前现代文化的最后一个十年,也是现代诗黄金年代,同时也接触了国外的诗歌与诗人,不同的文化环境对诗人的塑造有什么差异?

李|八十年代是一个开放的年代,那时大量的欧美诗和哲学被翻译介绍到中国。我本人也在1983年左右开始翻译北欧诗歌,写诗,并深受他们影响。但写出来的依旧与北欧的诗人不同。我喜欢夸张,喜欢信口雌黄,喜欢虚张声势,喜欢雄辩,而这与心平气,客观踏实,细语低声的北欧诗人相比,有着本质的不同。文化和环境的不同,造成了诗歌的不同。当然,除了文化和环境,个人是一个决定性的因素。特朗斯特罗姆和他的好友美国诗人布莱同样写深度意象诗,同样写古典诗,同样生活在民主国家,但前者写出来的远要比后者精致,扎实。环境影响很重要,但决定作品的还是个人的条件。

Q|有人说当人格实现自由,诗歌也就实现自由,你如何理解?诗歌需要依附人格本身吗?一个在人格上有缺陷或者不独立,受制于其他因素的人能创作出好诗歌吗?

李|这是一个关于人与诗歌的问题。伟大的作家人格与诗歌永远是不可分割的。屈原有“宁溘死而流亡”的贵族人格,陶渊明有“不为五斗米折腰”的逍遥人格,李白有“安得摧眉折腰权贵”高傲人格,杜甫有“安得广厦千万座,大庇天下寒士俱欢颜”的博爱人格,苏东坡则有“也无风雨也无晴”的超拔人格。但也有我们见不到人格却读到他们好诗的诗人,如李商隐,李煜等等。但我们很难期待一个没有人品的猥琐小人,写出不朽的诗篇。

Q|网络化浪潮席卷的今天竟诞下了写诗软件,许多年轻人写诗的初衷似乎也不再单纯,从凝练新诗遭“群嘲”到“诗人”称号被随意标榜,青年一代亟须重塑诗歌观,对此,您有什么看法?

李|这是典型中国特色。怎么写?用什么方法写,最后还得写出一个有个体生命体验,有独特视角有高邈境界的东西,还得回到歌德称为“真”的东西上去。但人类确实在变,人工智能将来越来越发达,诗歌定义或许也将随之改变。谁知道呢?

Q|现在有人认为语言是文学艺术的材料,只有广泛地阅读,才能不断完善自己的语言系统,增加感悟,写出真正好的诗歌,也有人认为这是为了写诗而写诗,“在为心志,发言为诗”,诗由心生,遵循自己的情感体验才是最重要的,长期阅读他人诗歌可能会改变了自己的原始创作风格,我们很难说这是好是坏,但这甚至会限制一些个性化的文学创造,不知您怎么看?

李|你说的是影响焦虑。阅读帮人开阔视野,也是一种经验。我们注定要站在前人的经验上。且不谈李白如何借鉴乐府,谢灵运或同时代的诗人崔颢,即便开创一代画风的人毕加索也在大力借鉴甚至剽窃非洲的原始艺术。若不读尼采,易卜生,斯特林堡和十九世俄罗斯作家,鲁迅就不可能成为鲁迅。但鲁迅又是独特的,一个本质意义上的诗人。诗人里尔克说的好:“诗歌不是普通的情感,而是一种经验的升华。”

里尔克

文中注解

1

《树和天空》

一棵树在雨中四处走动。

在倾注的灰色中匆匆经过我们。

它有事。它在雨中汲取生命

就像果园里的一只黑鸟。

雨停歇,树停住脚步。

它在清澈的夜晚悄然闪现。

和我们一样,它在等待

雪花在空中绽放的一霎。

《穿越森林》(节选)

虚弱的巨人紧贴在一起

为了不让东西跌落。

断折的白桦腐烂

像一个挺立的教义。

我走出森林底部。

林隙开始发亮。

雨在我屋顶洒落

我是采集印象的檐沟。

森林边空气温和——

被转身的大黑松树

它把嘴深深埋入

地里,喝着雨水的阴影。

——特朗斯特罗姆(李笠译)

2

《奥尔弗斯》

只有谁在阴影内

也曾奏起琴声,

他才能以感应

传送无穷的赞美。

只有谁曾伴着死者

尝过他们的罂粟,

那最微妙的音素

他再不会失落。

倒影在池塘里

也许常模糊不清:

记住这形象。

在阴阳交错的境域

有些声音才能

永久而和畅。

——里尔克1922(冯至译)

《带着来自塔露萨的书》

来自那座桥

来自界石,从它

他跳起并越过

生命,创伤之展翅

——从那

米拉波桥。

——保罗·策兰 1962 (王家新译)

3

《野鸢尾》

你,如今不记得

从另一世界到来的跋涉

我告诉你我又能说话了:一切

从遗忘中返回的,返回

发现一个声音:

从我生命的中心,涌出

巨大的喷泉,湛蓝的

影子投在蔚蓝色的海面。

——露易丝·格丽克1992 (柳向阳译)

后记

也许就是当青年人敢在喧哗的人群里发自内心说出,我的职业是个诗人,得到的不只是怀疑与哂笑时,新生现代诗的流传度与包容度才能与时提升。

诗分隔了精致与粗糙的灵魂,但每个人都有属于自己的诗歌王国。诗像一件私人物品,它的诞生随性且个性。从前人的经验,从自我过去的修行,从此刻的梦里采撷。你也许会说,我不会写诗,读诗,但你的生活一定与诗歌有关。寻觅内在与外围世界的过程中,每个人都在活成一首诗。解读灵魂,或者被解读,走入他人之梦,或者淌出自己的梦吟。

采访主要来自一些个人思索和具有普遍性的问题,李笠老师的回答离不开诗与梦,诗歌本身就是超现实主义的个人表达,当然也具备经验性。记录冥想的同时保存热烈,永远为瞬间的感触而感动,这或许就是现代诗,乃至诗歌存在不息的意义。

统稿 | 林睿思

审稿|橙慕涛

图 | 来自李笠、网络

原标题:《对话李笠:自在写梦,现代诗不亡|围炉 · CityU》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司