- +1

抗战期间的燕京大学:从“世界外的世界”到“孤岛”

世界外的一个世界

在20世纪二三十年代,孤悬郊外的燕京大学——还有那座虽是国立,却被罩上了一顶“留美预备学校”帽子的清华大学(学校),多少给北京的人们留下了一种不食人间烟火的贵族学校的印象:

北平女生间有一谣云:“北大老,师大穷,燕京清华好通融。”“好通融”就等于“很好”。事实上也确乎如此。西郊出来的学生比城里的着实光鲜些,年纪轻,态度潇洒,学问没有十分坏的,连脸孔也似乎因为少受北国出名的风沙吹打的缘故,显得比城里的学生漂亮……

挂了“国立清华大学”或“燕”字的徽章,踏进皮垫校车,让它顺着绿树成荫的柏油街道进城,在那辽阔的西长安街飞驰,军民人等不该咋舌么?旁若无人地昂着头大踏步于东安市场,胸口的三角招牌闪着亮光,穿着黑短裙的女学生们无怪不得不叹“好通融”了。是的,他们是天之骄子。做他们的同伴多么难呀!……每当校节或日暖风和的星期日,带了睁大惊讶眼睛的亲戚之类校内兜兜,不厌其详地指点着每一棵草的名贵,心中不免跳动着得意吧……

这两段文字的作者本人就是这“好通融”的群体中的一员,但当他写到一所西郊大学“水汀的煤费就足以开办两所师范学校”的时候,也不能不对这“自成一小天地”的两所贵族学校略带揶揄:

如果一位高等美国人旅行到北平,觉得北京饭店的抽水马桶不行,上西郊去,一定可以满意而归。那儿什么都齐全:邮政局,电报局,银行,使皮鞋脚变成猫脚的软木地板,蹬不碎的玻璃地板,大理石的游泳池和厕所……南方大学生做梦都想不到的。那巍峨的屋子啊,简直是——!有皇宫般庄严,而比皇宫舒服,有洋房的各式优点,而比洋房美丽。

外国人以最先进科技创办的中国大学校园,消耗的是煤和电力,但是它产出的形象却截然不同,是和皇宫一般庄严的“古色古香的玩意儿”:

远看着一层灰色的瓦,中间更矗立着一座灰色的塔……燕京就是这样:外观纯然是灰色,而内容却具有很复杂的古色古香的玩意儿。朱红色的柱子,彩画的天棚,结绮的窗棂,衬着八角的宫灯。此外便是几千年前的甲骨、钟鼎、彝尊和脆黄的纸鲜兰(蓝)的套的真真假假的宋版线装书。这是一个世界,是世纪外的一个世界。

在时人的眼里,燕京大学的翩翩少年和娉婷仕女最让人印象深刻的,首先就是他们讲究的穿着了,这身衣装不是把他们装扮成现代公民,却是世界外的一个世界中的仕女王孙。

湖上少年,多着西服,革履橐橐,理直气壮,冬日不耐寒逼,一变而为轻裘缓带,南院同窗,喜穿旗袍,或酌罩节俭蓝布褂,秋深则斗篷外套,频频加身矣,新装衫服,长仅及膝,故西氅亦足适用,若加毛绒衣于袍外,虽属不经,却有仪态,有某“坤”者,雪朝犹御彩丝斗篷一袭,临风翩跹,人艳其衣,遂忘其寒。

初来湖上,男革履皆长方头而厚胶底,皮以黄褐色为多,制革科所制,色虽浅坚韧颇能耐久,戊辰后,御胶底者渐少,鞋顶转圆阔,几多黑色,亦有别制漆皮履,为宴乐之用,冬日则加鞋罩取暖,兼示缙绅体统,女履初亦流行平底圆头,及辰岁改兴高跟浅缘,而以窄带搭踝骨上,皮作檀色者,春秋最宜。

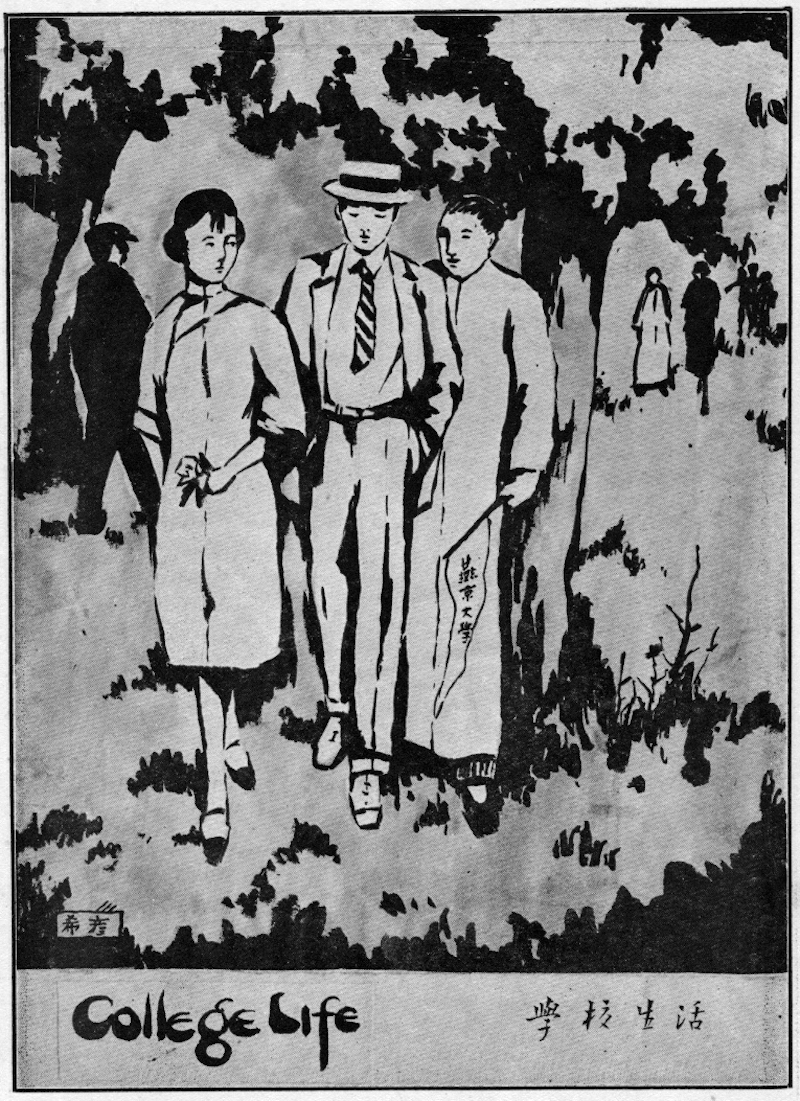

燕京大学的校园中,西装、旗袍和长衫并存 来源:哈佛大学图书馆

原题为莺歌燕舞出门去 来源:燕大北京校友会《建校80周年纪念历史影集》

在城里时,燕大的学生都是在中国土生土长的“典型的中国人”,穿的中国衣服、中国鞋。女生“头梳髻子,上穿褂子,褂子的扣子是布结的,在衣襟的右边”。冬天,有人还穿着“毛窝子鞋”,那是用芦苇秆头手工编制的一种草棉鞋,这种鞋不大能在泥泞处行走,只能天气好的时候穿,但非常便宜,很受穷人们的欢迎。男生们则是穿“短褂及裤子,开襟在前面,也是布结的扣子”,加上五四青年的招牌穿着,夏天长衫,冬天棉袍。那时男生西装革履的几乎没有,女生穿旗袍也是20世纪20年代以后的事。

和国立大学相比,海淀燕京大学带着洋气的“国际化”形象立现——即使放到今天也是无与伦比的。学生来自好几个国家,外籍教师也并不都是美国人。像翟伯所说的那样,这些来自不同国度的人构成了一个小的“国联”,这个“国联”暂时超越了现实世界里面人们的仇恨:

外国人并不都是美国人,过去有德奥籍,俄国籍不必说。以现在而论,还有向来忠于燕京的日籍考古家鸟居龙藏教授,还有多年在中国服务,而永远中立的瑞士国人王克思先生[(Philipe) de Va(r)gas],他在太平洋战争初期,代表大英帝国,(美利坚)合众国,监督日本接收。胜利以后,又从日本手里接收回来……他(西语系主任谢迪克先生)生在伦敦,在加拿大毕业,夫人是俄国的血统的,到中国来讲西洋文学。最近,又接受康奈尔大学的聘请,下年休假时,到美国去讲授中国文学。请算算吧,多少国!……图书馆的罗文达先生,他是反纳粹的德国犹太人,来到中国,入了中国籍。初来时法文说得好,英文都不行。到燕京十年,不但中文懂些,英文学得很好,他还学会俄文了。至于娶美国太太的刘茂龄,和娶中国同学的林迈可更不必说了。

燕大的教职员工,一个小小的“国联”

在燕京人看来,这种他们引以为豪的教育制度和文化上的多元性,首先就体现在燕京大学的校园上:

燕京有中学为体,西学为用的建筑——内部设有代表西洋近代文明的自来水,电灯,热气汀,外表却是十足的中国式的宫殿……

校园是明清以来,几经沧桑的若干名园所组成的。可是建筑是西式的居多。说起建筑,水塔是典型的中国宝塔,而用钢筋洋灰。大楼都是宫殿式房顶,加外国式玻璃窗。有几所中国房子吧,还是旧式格子窗,唯一不古香古色的就是不用纸而安上玻璃。

在清华和燕大两所学校都有过任教经历的钱穆却一眼看穿,清华大学表面西化,骨子里却是中国式的学府,燕京大学表面上中国味道,骨子里却是一所美国大学。引用他一位懂得建筑学的朋友的“行家名言”,钱穆揶揄道:

燕大建筑皆仿中国宫殿式,楼角四面翘起,屋脊亦高耸,望之巍然,在世界建筑中,洵不失为一特色。然中国宫殿,其殿基必高峙地上,始为相称。今燕大诸建筑,殿基皆平铺地面,如人峨冠高冕,而两足只穿薄底鞋,不穿厚底靴,望之有失体统。

钱穆的“薄底鞋”“厚底靴”大概没有把美国建筑中时有,而中国建筑常无的地下室算在里面,但钱先生的醉翁之意,显然并不在于建筑理念的比附:

屋舍宏伟堪与燕大伯仲者,首推其毗邻之清华。高楼矗立,皆西式洋楼。然游燕大校园中者,路上一砖一石,道旁一花一树,皆派人每日整修清理,一尘不染,秩然有序。显似一外国公园。即路旁电灯,月光上即灭,无月光始亮,又显然寓有一种经济企业节约之精神。若游清华,一水一木,均见自然胜于人工,有幽茜深邃之致,依稀乃一中国之园林。即就此两校园言,中国人虽尽力模仿西方,而终不掩其中国之情调。西方人虽刻意模仿中国,而仍亦涵(含)有西方之色彩。余每漫步两校之校园,终自叹其文不灭质,双方各有其心向往之而不能至之限止,此又一无可奈何之事也。

钱穆的揶揄多少道出了燕园外那个更大的世界对于它的看法,口气和武大校长周鲠生如出一辙。教会学校不管如何“中国化”,如何致力于弥补它和外部世界的差异,在那个因社会政治斗争而剧烈变化着的现代中国,这种独善其身的奢侈多少显得有些不合时宜。

未名湖畔茂飞设计的四所“宫殿式”男生住宅,可以说是超标准的设计:普通房间每房二人。宽敞舒适,光线空气俱佳,每房还配有防沙防虫的铜纱窗,以及书架、衣柜和取暖的汽管,在当时而言,可以算是极高规格。但是,男生宿舍中除这样的房间外,也还有顶楼的廉价房间,每月租金约十二元,比普通房间便宜了一半。由于这些房间处在大屋顶下,没法自然开窗,光线和空气比起正常房间就差了很多。住在宿舍顶上阁楼里手头紧的同学,“天天都到小饭馆里吃一碗面条,或者几个窝窝头”;极端的情况下,有一位手头紧的同学,为了计划好自己的日用开支,大学四年,把一辆祖传的自行车“当当赎赎十多次”。

失乐园,复乐园

这种“世界外的一个世界”的美梦却不能长久,1929年燕大正式迁校海淀之后,只来得及送走了五届学生,在黑云压城的内忧外患中,全面抗日战争的烽火已经点燃。1937年7月,燕大教师包贵思在她燕南园的家中向美国朋友报告了“卢沟桥事变”那个月海淀园居的情形:

那一夜我在小园中安睡,在这样一个炎热的夜晚,你能以闪亮的天穹为卧室天顶、绵延的西山为四壁是件很棒的事。我被枪声惊醒了,在睡梦中,它们劈劈啪啪地甚是扰人,我在卧榻上坐起;但是我完全清醒时意识到它们离我还远,一会儿枪声就停了……第二夜我再次被更多的枪声惊醒了,这次是长枪的声音,声音很远。

7月10日,包贵思去城里看牙医,她发现平时洞开的城门只有一扇开着,另有一扇已经用沙袋加固。从此,小园中从未被叨扰过的安稳生活被打乱了,在庭院中的夏眠不再是一种享受,而是情非得已:包贵思半卧在那里的凉床上,整夜地听着重武器开火的声音。

在一个不寻常的时刻,这自成天地的校园现出它脆弱人工构物的原形,它的全部生命其实都寄寓在外界的补给和支持上,而一旦后者受到了威胁,前者也岌岌可危。当动力工厂和水塔都可能不再运作时,包贵思们不得不准备足够的“灯油和蜡烛”,以及一个月的粮食储备。但另一方面,在这危难的时刻,即使美国大使馆已经号召人们撤离海淀,也没有人主动提出要离开学校:

当炮火和机枪声爆发的时候,我们正沿着村子的道路走着,它们是如此之近,以至于我想它们就在这条街上。我们看见大批的难民抢着要进大学的围墙里面去,门摇着关上了,我的孩子们极度安静,他们看着我,我的意思是我们只能从门上爬过去……大门的小门开了一条缝,我将孩子递进去……我不能明白为什么门外的难民不如法炮制,一拥而入,但他们只是祈求着把大门打开,门不开,他们就待在那里。

……

我依然在我的园中,当我写这封信时,一架日本侦察机正在园子上空盘旋,一队日本士兵就在我们大学的门外。现在燕京的历史将要写下另外的一段篇章了。

他们还腾出房子来竭尽所能地收容了附近的难民。

燕京大学此时成了不折不扣的“孤岛”。

1937年的秋天,燕大照常开学,但不是所有人都履行了大考后在校友桥边握别的赠语“秋季见”,36学号的近两百名学生,现在只剩下六十四位。然而,校园中涌进了一批家庭背景和从前的燕大学生有所不同的穷苦学生,1938级的“新生”,接纳了在沦陷区不想做亡国学生的华北同学,既有新同学,也有客学生(guest student),达到四百人之多。

用学生们自己的话来说,在这个无助严冬来临的时刻,风景不殊,却自有山河之异,他们“如同秋野的枝头一样可怜”,“光秃秃的树梢,挂着疏疏的几片黄叶,摇摇欲坠的姿态,使人心里涌起一个漩涡”。“这群熟识的朋友,见面后握握手,脸孔上泛起不自然的笑颜,那欢腾活跃,都要化成蒸汽的心,现在都要结冰了呢!”

在这样不自由的天地里,“孤岛”却第一次有了正面的意义,在新学期致辞中,司徒雷登别有深意地鼓励他们:

燕京不仅是一所大学,盖广义之大学教育,乃在实验室、图书馆以外之共同生活。于不知不觉中彼此互相感化,以造成燕京特有之精神。吾人能完成此种民主集团之精神,始克有为中国公民之资格。

希望大家预备为将来中国做有用的人,换句话说就是:不把这求学的机会,空空放过去。我们不但不应当悲观,更应当努力奋斗,假使更黑暗,便要更努力。

在这个特殊的历史时期,这自我封闭的燕园反成了自由的田园,理由和周鲠生赞许武大校园的一样——在日伪统治下这片弥漫的黑暗中,燕京大学的独善其身现在是件好事,20世纪二三十年代一度遭遇困境的基督教,在沦陷时期戏剧性地变得重新具有吸引力了,日趋浓郁的宗教气氛支持着对前途悲观失望的人们,成就了这校园独守的精神品格:

在这长长的,严冷的冬日里,我们带不来“春天”。我们没有这能力,也没有这野心。我们要说话,我们要歌唱,可是我们的“歌声”也许会很低,很轻,轻得别人连听都听不见……

国难当头的一刻,原先这仅仅时尚美丽的校园中起了些显著的变化:学生的衣着不再像从前那般时髦讲究,即使家境宽余者也开始关心生活实际;开设在岛亭,帮助学生自助生活的“合作社”有史以来第一次这么红火;在学习之余人们也开始留心园外的世界,贝公楼内墙壁上张贴着的路透社和海洋社的新闻稿旁总是挤满了人,在沦陷区里,这是他们有关中国前途的可靠消息的唯一来源。

1941年12月8日清晨,燕园之中的钟声突然响了,但那不是上课或是下课,也不是半小时一次的报时,它响个不停,听起来像是警报,它打断了“乐园”中那口古钟多少年来自我承传的时间。

待同学们匆匆赶到贝公楼的礼堂,才发现气氛不对,礼堂里站满了人,讲坛的位置上站着的不是司徒雷登或学校老师,却是一个戴眼镜、挎军刀,身体横宽的日本军官:

最后一次在湖上溜冰,是1941年12月7日……学生则还在按时上班上课,钟亭的大钟每隔半小时依然悠悠敲响。日军突然把学校包围,禁止出入。当时我正在图书馆采编部仔细阅读书商送来的善本书样,这个消息如晴天霹雳,使我手足无措。

珍珠港事变后日军侵占燕京大学校园,是燕京大学三十多年历程中遭遇到的第一次重大波折,就像周良彦在36学号校友毕业纪念册中所说的那样,在这时代的巨变中,长袍代替了西装,中国本位的思想在“洋”燕京开始深深扎根。而这仅仅是一切变化的开始。

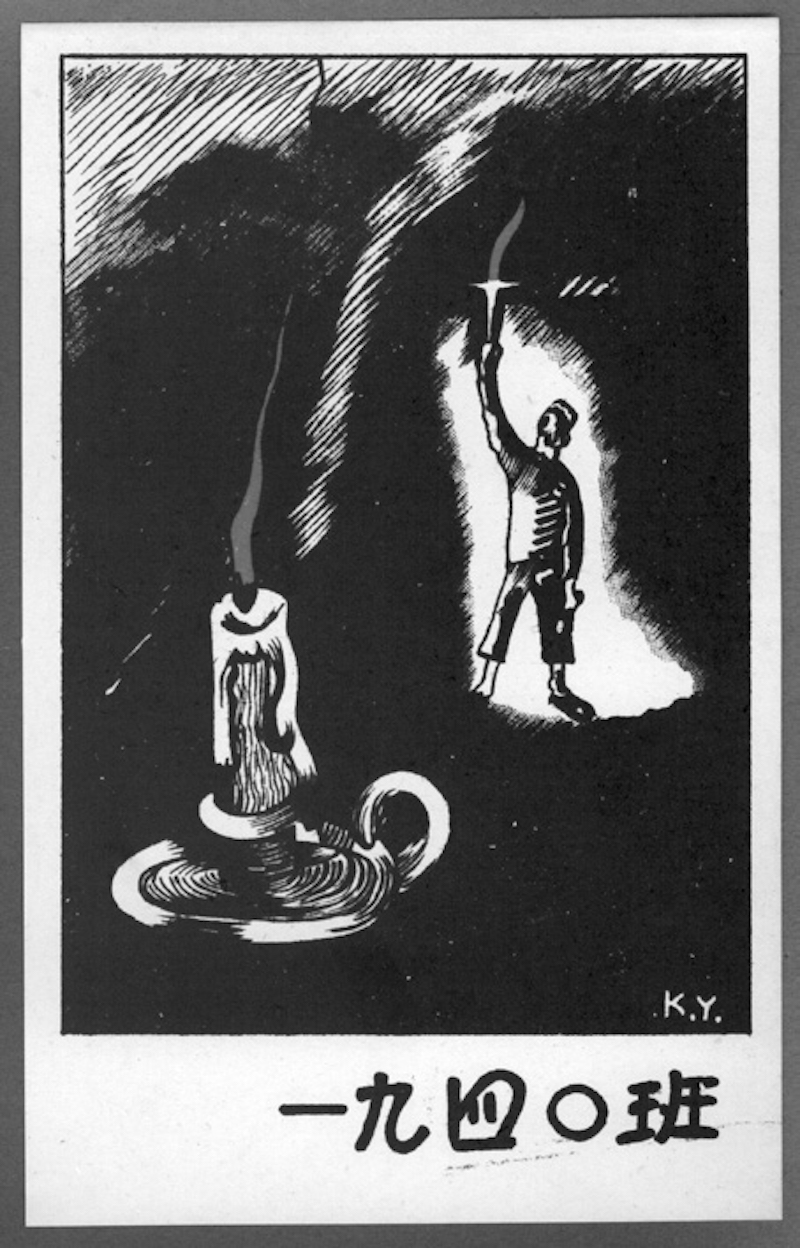

1940班,“黑暗中的光明” 来源:哈佛大学图书馆

1945年抗战胜利之后的燕园,已经完全拥有了左近的土地。它的面积虽大,围墙之内,却已不再是远离尘嚣的“乐园”。在南方,从来没有去过北方的学生们憧憬着“湖光塔影的校园,那个亲王的府邸,钢丝床,自来水”……待燕大复校,到了北京,他们看到的“王侯府邸,美国配备”却在一再飞涨的物价面前黯然失色。此前大油大肉的燕大膳厅,而今摆的是丝糕和窝头,复校后一年之久,全靠政府接济食粮。

“穷学生装满了燕园的课堂,对于富丽堂皇的建筑和校舍,也许是‘不调和’的,但这是发人深省的不调和,因为在这个社会里,不调和的事情有的是!今天,也就是‘贫穷’和‘苦难’在制造着多少高贵而善良的灵魂啊!”

“自力更生”从此成为校园的主旋律。燕大复校后,“英国援华会给了学校一笔钱,限定只准用在给学生购买营养品上,于是学校用这笔钱买进一批花生米,建了个磨房”,分配自助工作的学生,推磨磨花生酱。参加自助工作的学生“每天下课后,两人一班去推磨,每一星期给同学们分一次花生酱”。

这带着花生酱味道的战后燕大,只是那个时代的一角,《燕大双周刊》说:

外中内西的大建筑舒适总算过得去,而且房租也便宜……但今年也发生问题了,复员仓卒,修理不易,求快就不能求好,玻(璃)窗是否按(安)齐,水管是否不漏,大毛病保险不会有的,小的地方可就难说了。再说:学校今年是真穷,物价又这样涨,水力电力这笔挑费相当可观。为了学生读书,停电是不行的,可是,夏天的热水,冬天的暖汽(气),这些享受在今年恐怕仍然得作相当的牺牲。

雕梁画栋的宿舍楼的先进设施,却因为配不上玻璃,供不上热水而形同虚设,迎来了抗战胜利后的第一个寒冷的冬天。1947年以来,由于校园内的左倾学生的活动日益引人注目,军警搜查燕园,激起了学生们的义愤,以及对于中国前途的思索。校工们和自助工作者们的劳动号子成就了燕园中新的旋律,麦风阁的狐步舞和绵绵情话,已经被男女青年们的“红着脸争论着,闭着眼睛沉思着服务计划”所取代了,原先提醒情侣们分手的闹钟的声音再也听不见。

司徒雷登和他的同事们现在处于一个尴尬的地位。燕京大学本不缺乏服务社会的传统。作为中国社会学的发源地,燕京大学社会学系社会服务家庭专题部,曾经对学校周边的社区进行过系统的家庭情况调查,做了翔实的家庭个案研究,并且帮助贫苦居民学习手艺自谋生路;在灾荒年景,燕大的各学生团体,包括学生自治会和“团契”在内,都积极参与社区救济工作。只是,公是公,私是私,在燕大的美国人看来,二者泾渭分明,例如定义为公共区域的道路,哪怕穿过校园,也不是学校的管理范畴,大家各行其是,无须互相扯皮,私立学校纵然对社会负有责任,但那终究是在有限的范围内。可是,在抗战后中国的独特社会环境下,围墙里面的独立王国到底不合时宜,1945年后燕园墙外的愤怒吼声,或许是那些一开始对要不要围墙都觉得无所谓的燕大教师所始料未及的。

燕京大学社会学系组织的社会实践活动 在当时的中国,对于两个来自迥然不同生活背景的人来说,这样的邂逅还是多少有些戏剧性的

燕京大学也本不缺乏学生运动的传统,这在许多材料里都有所反映,“一二·九”运动中进城请愿抗日救亡的学生领袖中,包含分属国共两党阵营的人,据说日后成为一位台湾地区“立委”夫人的燕大女生还曾经带头打着大旗,爬上城门紧闭的城墙。司徒雷登曾不无自矜地说,(1937年以前)燕大的学生风潮从来没有闹到不可收拾的程度。然而,如果说过去的燕园里还只是有一部分人显得激进,抗战胜利后的这四年,国共政治和军事斗争的白热化却几乎让所有人都不能置身事外。

在这时代的狂澜中,就像它那美轮美奂却供给不足的校园一样,燕园内世外桃源的梦境处于一个相当窘迫的境遇中。此时,司徒雷登引以为豪的燕大从未发生严重学潮的纪录并不是光荣,反而是一种耻辱了。

1948年春季开始,随着国共内战的加剧,各大专院校之间频繁串联,华北学联举办了平津同学大联欢,动员两城市大中学生七千多人参加,第一天在北大民主广场,第二天便转到清华、燕大,在未名湖边的大体育场进行了声势壮大的集会。那座体育场,也就是博雅塔下的那座男生体育场,它的选址曾经让茂飞和翟伯都着实头痛。燕大迁址海淀初期,未名湖畔还很清冷寂静,体育馆仍在建造之中,这一度没有灯火的古堡似的巨大建筑,曾经让人们不敢在夜晚从它的旁边走过。

1948年的那个春日:

像一支巨流,从早上七点到正午,一辆辆的脚踏车,大卡车在西直门外的公路上络绎不绝。从天津来的南开,北洋,冀工,工商……还有城内的北大,师院,中法,朝阳及各中学的同学……啊,来客有这么多!

燕京同学四百人出动了,在校门口,打着大锣大鼓,兴奋地欢迎他们的四千多伙伴,远道来的嘉宾。

……贝公楼,麦风阁挤满了人……

在未名湖边,在石船,在临湖轩和各楼前的草坪,燕京同学和来访的伙伴们开始小型的联欢会。彼此谈话,一块唱歌游戏,燕园的每一个角落,都充满了春天的歌声和欢笑。

那个“烟雨迷蒙、晓雾残云”“西山万寿,画来眼底”的燕园不复平静。

后来……

后来的历史众所周知——1948年年末的冬天,西郊的燕京大学成为北京最早被解放的大专院校之一。1949年上半年,已由燕大校长转任美国驻华大使的司徒雷登,因为燕大和美国政府的特殊关系,戏剧性地见证了一个敏感的历史时刻。

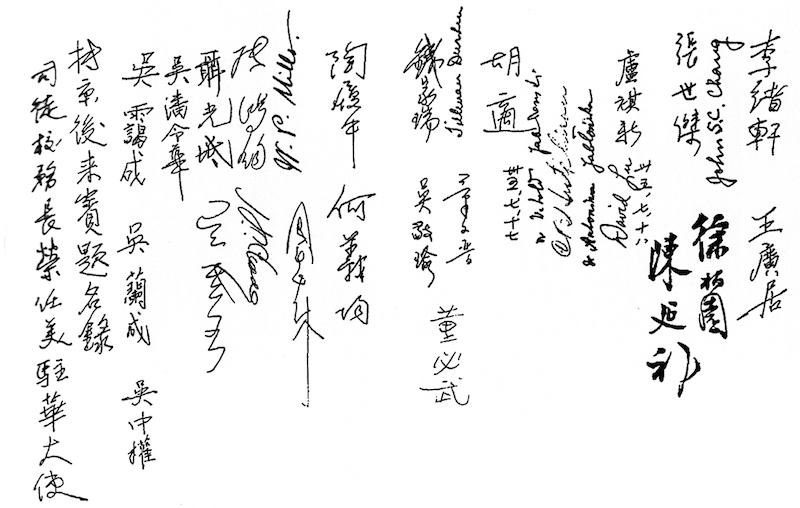

宾客在庆祝司徒雷登出任美国驻华大使的活动上签名

三年后,对于中国教育意义重大的1952年,随着一场全国高等学校的院系调整,燕京大学悄悄地消失了,燕园“变成”了北京大学的校园,在这湖光山色的校园中又陆续发生了许多惊心动魄的故事。经过五十多年的风风雨雨,今天,许多人只知道北大未名湖,却不知道这湖之所以“未名”的原委。

自它们的草创算起,这两所学校距今都已有百年的历史,一个世纪后的北大和燕大已经难分彼此。不光燕京大学的师资力量传承在北大的血脉中(如费孝通、侯仁之),燕大的标志性建筑也为北大所继承,如今人们说起北大来,是西校门(燕大校友门),是未名湖畔的塔影天光,北大百年校庆典礼的场地也正是在原燕大女生宿舍间的静园草坪上,相反,倒是马神庙、沙滩、红楼这些个老北大人耳熟能详的名字渐行渐远了。

北大时期的未名湖 来源:《北京大学》画册

这种物理遭际的历史流变凸显了某种微妙的意义。从一方面来说,正如这世上大多数人事,自清、自足总是相对、有限的,燕园的虎皮墙所能遮蔽的,也就是一方的风雨,更不用说在这园中发生过那些意义深远的事件,驻留过举足轻重的人物……从另一方面而言,皇城人海中的那个老北大在已经被牵扯着远离了它曾肩负的时代使命,脱卸了不能承受之重之后,教育的意义还归教育自身,平静的书桌已经成了“学府”二字的首要含义,一个身处围墙之内、有藤萝绿荫环绕的新北大的形象已经为人们所接受。对燕园而言,它并不能算长的历史已经有了“新”和“旧”的细微层次,当新的时代凯歌前行的那一刻,对于那永远留在过去时里的影像,人们产生了回望的留恋,这种时间上的差距感,既是旧时月色的回光返照,也是一种新的文化表达的清楚显现。

这园的物理存在和建筑演变自身,就是一部20世纪中国历史的缩影。

比起宏大的历史叙事而言,燕园的历史自有其感性的、具象的魅力。有时候,这种含蓄的、富于包容的历史,比起抽象的、被剥离了具体情境的概念更能图解中国近现代历史面临的机遇和困境。

桃李不言,下自成蹊。

对大多数燕京大学的校友而言,无论他们在时间洪流中的哪一刻想起燕园,他们的回忆并没有像我们所想那样,带着太多时代的烙印。燕园的景物是美丽的,而它所见证的青春韶光的流逝和成长经历所带来的惆怅,对于这四年一个轮回的“校园”来说,并没有由不同人生世代而引起的差异,有的至多只是被“过去时”淘洗过的柔和影调。

抗战胜利后的苦中作乐:

第一次到燕园我就被陶醉了。多美的校园,多么亲切的老师和同学们!我不是个用功的学生,参加了许多活动,唱诗班、合唱团、“咏团”团契。冬天在湖上滑冰,课外活动跳土风舞……星期天和王宜琛沿湖边一边二重唱一边散步。和胡鉴美去朗润园坐在树枝上吃桑葚,把咀唇都吃紫了!……虽然我很穷,但生活是丰富多彩的,精神很愉快。我成天哼着歌,高高兴兴。

抗日战争时期流亡到成都的燕京人遥望故园:

时光很快地过了五年,那秀丽的湖色,以及在天畔泛起的紫骝色的云霞,仍是如此鲜明地溶在我的记忆中。此刻,我流浪到蓉西光华村,卷起珠帘,依稀见到那久别的湖光塔影,在一缕沉烟里向我招手,我依然看到了青青的岸柳伴着风在泣诉……

或是回忆20世纪二三十年代燕京大学的黄金时代:

月已上兮柳梢头,人未来兮黄昏后。于是革履咯咯,徘徊于女校门前;电铃叮叮,叫喧于寝室窗外。偕爱侣兮闲步,笑语轻轻;邀良朋兮共酌,谑浪声声。时逢日曜,驰车兮结队进城;每当休假,骑驴兮联辔郊行。风飘飘兮衣香馥馥,尘滚滚兮帽影亭亭。乘良辰兮行乐,对美景兮赏心。春秋佳节,丽日晴天,神游功课之外,魂销静美之境,浪漫逍遥,从未感流光之易逝也。

“造园”的起点在1922年。那“造园”之初有个独特的奠基仪式:“女生主任带去一个Metal Box(金属盒子),她把每件东西都给我们看,然后放在盒子内。其中有一张我们全体签名的纸,还有很多照片,盒子盛满、封固,把盒子放在右角的地基上。大约要等贝公楼拆建时,才可以取出那盒子。”

如果有谁曾目击燕园在1922年初建的情景,他一定会意识到,这校园并不是从来如此。未名湖边葱茏的树木,有一些是从和珅的笙歌绮梦里遗落,有一些是在茂飞规划校园时植下,有一些则是在北大的经营中入据了芜草蔓生的空地,大多数树木是这八十年内逐渐覆盖校园的,有一些却是在更晚近一些时候长成。1922年校园植树运动以来在湖边扎根的这些树木,见证了许多我们在文中来不及细表的重大历史事件,1926年和刘和珍一同被北洋政府枪杀的魏士毅烈士的纪念碑,曾经目睹了这些树木的成长;1925年,诺思还在给翟伯的信中提到,希望随着时间的增长,“那些(建筑)僵硬的线条终将会淹没在灌木丛中”。

迁校伊始的植树运动

当树木开始生长的时候,平芜的土山逐渐变得丰茂,这中间有人 工的堆砌,更多的是岁月里沉积的尘土。

只是这一切从表面上已经看不出什么端倪:

嗨, 懒人、 穷人, 都不必发愁!偌大的未名湖便是消 闲遣闷, 调剂生活, 澡雪精神, 及寻章觅句的最佳去处。 霞光映照之下,四面楼阁辉煌,波光潋滟。沿岸有杂花璨彩,垂柳摇风,有岛亭娇俏,塔影玲珑。湖中展出千变万化的彩画,晴雨不同,昼夜各异,都足以悦目怡情。并且可以持竿垂钓,或嬉水浮游。

通过几代人的种植和呵护,未名湖最终变成了一个“更亲密和个别的,更私人和休闲”的场所,从这幅照片中可以看出,湖畔没有铺设机动车道,使得六七个女生可以走成一排

胡适在评论司徒雷登的传记的时候说:“作为一个对燕京大学有兴趣并关注它成长的朋友和邻居,我觉得司徒博士的成功主要在以下两方面。首先,他和他的同事们,白手起家地策划并建立了一所规模完整的大学。它是中国13所基督教大学中最好的一所,也是校园最美丽的学校之一。其次,在致力于中国研究的哈佛大学燕京学社的帮助下,他逐渐建立的这所梦想中的大学成为中国所有基督教大学中中国研究方面最杰出的学校。”

将“校园最美丽的学校之一”和致力于“中国研究”的卓越表现联系在一起。胡适的评语绝非偶然。对中国近代高等教育草创时期所发生的一切,校“园”和“造”园是一对理想的、绝妙的象征。

(本文摘自唐克扬著《从废园到燕园》,广西师范大学出版社,2021年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司