- +1

风暴与奇荒:康熙三十五年特大风暴潮下的民生百态

气候变化对于人类社会的影响以及社会的响应是全球气候变化研究的重要内容,尤其是极端气候事件因其破坏力较大,对社会影响深刻而成为当前气候变化研究领域的热点问题。历史时期极端气候事件的研究不仅可以深化对人地互动机制的认识,还将对应对未来气候变化导致的影响提供有益的经验和教训。当前对于历史极端气候事件研究主要表现集中在两个方面:一是极端气候事件本身的重建,讨论气候事件发生的过程、时空分布、气候特征以及分析发生的气候背景,这个笔者在第四章已经进行过研究;二是灾害发生后的社会各方面的应对,主要集中在赈灾层面上,进而讨论由此体现的国家与地方关系等诸多问题。

康熙三十五年,长三角地区发生特大风暴潮,潮灾中死亡人数在十万左右,被灾害学界视为中国历史上最大的海潮灾害。然而如此惨重的一场灾害对于死亡人数却不见于官方文献记载,于私人文集和日记得以记录,其背后的缘由是什么?风暴潮发生后,百姓的生活经历了什么?地方官员的救灾得力与否?朝廷的反应又是如何?这些都是悬而未决,需要深入探究的问题。

而清初上海人姚廷遴的《历年记》,以一个亲历者的身份记录了上海县灾后的人生百态,带我们进入了一副活生生的生活场景。诚如王家范先生谈及《历年记》价值时所说:“能够直接倾听到一个识字的普通人对当时官民状况的感受,平常得像家人聊天,实话实说,是不可多得的原生态史料。”所以,借助于《历年记》可以让让后人了解特大风暴潮发生后各个阶层的人群是如何面对及应对灾难。

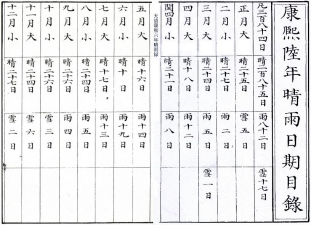

康熙六年晴雨录(部分)

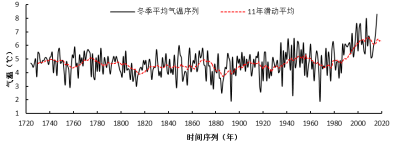

1724-2016年上海地区冬季平均气温序列

一、生还百姓:四载奇荒,民困已极

1、生计受灾,要求赈济不果

上海东部沿海地区主要农作物是水稻和棉花,尤其是棉花的种植颇广。明末上海沿海地区基本上就以棉花为主,“海上官民军灶,垦田几二百万亩;大半种棉,当不止百万亩”。及至清代,依旧有所发展,“吾邑地产木棉,行于浙西诸郡,纺绩成布,衣被天下,而民间赋税,公私之费,亦赖以济,故种植之广,与粳稻等。”

风暴潮发生的时刻正赶在水稻、棉花生长的旺季,狂风暴雨,再加上海潮的内侵,会给农业带来巨大威胁。“邑人最畏风潮,风势阻潮则溢入内地,多在七八月间,咸潮没禾稍则死,至若花豆一浸靡有遗种矣。”道出了风暴潮对沿海农业带来的影响。但因当时天气、地域背景的差异,两次风暴潮对农业产生的灾害也不尽相同,真正带来农业损失的是第二次风暴潮。

“七月二十三日,又大风潮,水涨如上年九月十二日,平地水深三尺,花豆俱坏,稻减分数,秀者皆掀倒”,出现“是年荒甚,不独小户无从设处,即大户无不亏空,捉襟见肘,烦难异常”的悲惨局面。尤其是对棉花造成的损害,致使棉花绝种,“向来我地生产棉花,纵有荒岁,从未绝种,惟是乙亥、丙子二年全荒,花种俱绝,陈花卖尽。四处八路,俱贩客花来卖。要花种者俱到太仓嘉定,沿乡沿镇田户人家,零星收买,尚有将客花插入混卖者。时花价三分,如本地及真太仓花,直要每斤纹银三分六厘,或大钱四十文,花核每斤卖二十大钱。我年七十,未曾见我地人,俱到外边贩花归来卖者,真奇事也”。

更严重的是,康熙三十二年至三十五年上海连续遭遇自然灾害,农业倍受打击,百姓生活窘迫,“四载奇荒,民困已极”。三十二年大水,“棉、稻、豆之重生者尽腐烂,变成奇荒,惨不可言,余六十年余岁从未遇此。不独秋收罄尽,即田蔬亦被淹浸一空,欲求小菜而不可得,即野菜亦无寻处。”三十三年“花又荒”、“晚稻歉收,因被虫患之故”,仅“早稻十分收成”。三十四年先涝后旱,“是年种棉花者荒甚,十一月内方有花捉,俱是霜黄色者。好者每亩二三十斤,次者数斤一亩,价每斤数文;豆亦荒大半。”

在两次风暴潮肆虐下幸存下来的百姓无粮可食,走投无路,只能求助于官府,“(七月)二十五、六日有被灾饥民万人,挤拥县堂,要求赈济,喧噪竟日。二十六日更甚,只得在城隍庙每人发米一升”。待到九月份“忽有九团等处难民数百,来要常平仓每年积贮米谷赈济,日日挤拥县堂吵闹”。清代常平仓的功能之一就是开仓赈济,将谷物在受灾年份散给民食,是灾荒中重要的补救措施,但遗憾的是,政府的救济并不得力,陈知县“只得将存仓米二千石,每人一升,贫甚者将去,稍可者不屑受,悻悻而去”。直至次年,还有难民陆续要求知县进行救济,“浦西一带饥民,遍贴报条,约合县饥民,要与知县讨常平仓每年所积之谷赈济,日有几百在县堂挤拥”,开始知县还应允赈济,其后“竟不作准矣”。

在大灾面前,政府的赈灾并不得力,仓储虽然康熙二十九年后苏松地区的常平仓陆续设立,但在灾难发生后的赈灾效果并不明显,这一点在《历年记》中能够很好地体现。

2、官民冲突,最终酿成群体性事变

在受灾后,知县不但不安抚百姓,救济难民,反而一味比较钱粮,惹恼百姓,于是有百姓直接到松江府署、江南提督处控诉陈知县。“此时有到松府递荒呈者百姓百人,在太守堂上,面同各厅说上海陈县贪酷异常等语,又去张提督府控禀”。但效果并不明显,知府仅“将陈知县挥咤一番,限停比一月”,九月初三日陈知县又开始催征钱粮。

在大灾面前,百姓求赈济的愿望不但得不到满足,官府反而一再催征钱粮,必然会导致官民之间的矛盾日渐尖锐,甚至引发官民冲突。早在三十六年三月,陈知县强征钱粮时引发了官民之间的冲突,“时有北桥镇秀才黄象九者,到堂应比,语言不逊。知县自己动手,两相结扭,将陈县大骂,出丑尽畅。知县自己扭到大铺收禁,彼犹骂不绝口。”及至五月份知县在强征火耗时又与百姓发生冲突,“知县往送,揪住就打,将陈知县外套都扯碎,陈知县忍气而回。”经过这两次冲突事件,为后来大规模的民变买下了伏笔。

陈知县严酷比较,引发一场命案,直接酿成大规模民变。“不料比至半夜时,打死一人。百姓群起拍手喧噪,知县急退,被百姓赶至宅门外大骂,随将堂上什物桌椅顷刻打尽,并石牌亦推倒。俄闻有家丁持刀杀出,被百姓打到,夺其刀,拥出又挤倒廿人,垂死,因人众践踏坏者。随将时辰亭、仪门、头门、县场、照壁俱打毁。”这仅仅是开始,及至后来火烧陈知县在上海新建的私家花园,将这一群体性事件引向高潮。“书院者,陈县所买王家园也。……自乙亥年起经营三载,刮尽民脂民膏。……讵料百姓恨己彻骨,在县中大骂,竟至书院,将大门打开,叫出和尚,登时放火。烧至明日下午,火犹未息。”

二、上海知县:白日之强盗,万姓之仇敌

州县虽然是整个帝制中国行政区划中“最小的行政单元”,但却是整个帝国实际执行政令,直接管理百姓的地方政府,在地方行政中扮演着极其重要的角色。雍正皇帝曾令官僚编纂并刊行《钦颁州县事宜》,一语道破州县长官的重要性:“牧令为亲民之官,一人之贤否,关系万姓之休戚。故自古以来,慎重其选。”

本年风暴潮发生时上海县知县为陈善,在灾害发生后不但没有任何抚民、赈济行为,反而变本加厉地欺凌百姓,使得民众与官吏之间的对立更加激烈甚至演变成一场群体性事变。

1、隐匿灾情,一味比较钱粮

六月份风暴潮发生后,在举县受灾损失惨重的情况下,陈知县却说“不过风雨罢了”,借用姚廷麟的话说:“可见陈知县残忍处。”及至后来,陈知县到苏州去报水灾时隐匿灾情,“只称大雨潮涨淹死廿人”。但在上海县还有军事驻扎即川沙营,其长官在奏报时却称“风狂雨大,横潮汹涌,平地水泛,以演武场旗杆木水痕量之,水没一丈二尺,淹死人畜不可数计”。两套系统奏报出现迥然不同,于是“上司特委太守到上海查看”,勘察的结果是“死者数万”,方知陈知县隐匿灾情。

陈知县的贪酷主要体现在对钱粮的催征上。第一次风暴潮刚刚过去,陈知县不顾百姓死活开始催征钱粮,甚至一日追比400人,“六月五日停忙起,至二十三日,一日发签四百枝,俱要甲首保家追比三十四年白银,限三、六、九日严比。”第二次台风过后,“太守等官俱惊惶,独上海陈县不以为意,风乍息即要比较。”八月初三日,被知府训斥一番,暂停一月催征后,“及至九月初三日起限,严酷非凡”。

三十六年二月“初七日即比较起,酷甚,一概责差人三十板,自此以后,日日如此,民间窘甚,大家小户俱无设法。”出现“逼死逼活,典铺俱当空,田地无卖处,大户人家俱准备打板子矣。”五月份,巡抚下令停忙,但陈知县对此熟视无睹,强行比较,“有宋抚台停忙告示到县中,匿不张挂。比三十四年漕白、三十五年漕白并杂项。件件酷比,海防、知县各衙,下午起打至天明而退。”结果半夜打死一人,引发群体性事件。

群体性事件发生后,百姓向海防的控诉很好地说明了陈知县的可恶:“上海百姓从来不是欠粮的,只因自陈老爷到任,连遭四载奇荒,民困已极。而陈县不惜民隐,滥差酷刑,重勒火耗,当此民穷财尽,飞签火票,每区差人廿名,坐索酒饭,又要包儿,所以耗费正项,限受血杖。今值农忙之候,五日一限,又要改三日一限。凡系粮户,逐限候比,无暇回家设处,唯有听其杖死而已。更有奇者:旧冬过完漕米,业经倒串者,执据在手,不意今又飞签来催,即现在打死者是也。至今新年以来完过代兑漕粮,临限将仓收收进,不付甲户半些凭据。及至唱比,仍照旧额追比。似此欠粮者断无完清之日。如此作为,真白日之强盗,万姓之仇敌也。”

2、贪酷无比,依旧痛比粮户

早在康熙三十二年陈知县莅任时姚廷遴就曾说:“(陈善)实枭棍也。伊父亦由加纳任平湖知县,贪婪异常,不一载而革职。其子将父征钱粮,到京营谋上海县职,到任即开漕仓(即征收漕粮),贪酷无比,上海百姓不意又遭此恶劫。”

通过陈善私家花园的营建可以窥见一斑。“书院者,陈县所买王家园也。其园系乡绅乔古江所建,其后属于王氏。王氏衰落,拆去大半,今卖陈县,做退居之地,将厅堂通新修整,窗槅精华,描金彩漆,重铺地平,光滑坚固。西侧两间,平顶地阁,纱窗绣槅,似乎洞天。厅前原有高山四座,峰岚耸翠,旁临深池,布种木石,叠成径路。沿池傍山,密栽花卉。池之西南种桃廿株,又于厅后拟造大楼五间,新料俱已完备,堆在厅内。自乙亥年起经营三载,刮尽民脂民膏,役使工匠扛负大石,搬运木料,挑堆泥土,装石为山。将宝山城载回大城砖,在旧墙之外另砌高城砖为墙。城外造仪门,仪门内另有客座,别成清凉世界,供设佛像在内,请和尚主持,厨房、精舍、件件完备,书画、玩器充塞。其意欲于退官之日,在此享用者也,故将锦屏、桌、椅、床、橱等项,间间塞满,书籍、画片、玩器诸物,先藏其中。”

本年群体性事件发生后,为消弭不良影响,陈知县赶紧去省城苏州打点,虽然巡抚不相见,但花费三千两银子求藩司周全。随后,“由府中周致,托人打点各衙门”。等到事件传至总督耳中,也不过是传唤陈知县前去,依然没有任何处罚,姚廷遴猜想:“想必又费周折而回。”诚如王家范先生所说:“至于陈知县暗中给了范总督多少金银,已经成了一个永久的秘密。”

这件事过后,陈知县更加变本加厉地催征钱粮,“二十一日起限,即将原差签一概二十板,将白销摘票俱销,独漕粮签押不消,每区仍差人四五队,惟板子稍轻而已”。结果发现后司甲等等徇私舞弊,“侵吞漕粮七千有余”。及至查出家丁等“所侵甲户名下欠额,五日一比,而甲户欠额如旧”,姚氏称之为“益见如强盗之所为”。之后“依然严刑痛比粮户”。百姓生活处境没有任何改变。

康熙

三、地方大员:官官相护,说也徒然

本次事件中涉及到的高层行政长官有江南江西总督范承勋,驻江宁,康熙三十三年就任;江苏布政使宋荦,驻苏州,康熙三十一年就任。统县长官为松江府知府龚嵘,康熙三十一年就任。此外,还有知府的佐贰官是董漕同知石文焯和海防同知董海防(具体名字不祥)。

除上述行政系统长官外,还涉及到军事系统长官。清初军事上的一项重要举措,是清朝接收汉人降军并组建起了绿营,提督就是各省绿营兵的最高统帅,管理一省的军政,与督、抚并称为“封疆大吏”,而江南提督则是绿营在江南的最高武职军事长官。江南提督之称谓、驻地、辖区、长官等虽几经沿革,落实到本文故事发生的时空中,时任军事长官为张旺,“提督驻松江府城”,继任长官为张云翼,下辖川沙营,长官名字不祥。

1、官官相护,置若罔闻

六月风暴潮发生后陈知县隐匿灾情,只称“淹死廿人”,及至后来太守来上海查看,才知“淹死数万”。事情败露后,上司不但没有治陈知县的罪,反而私下传言,处处维护。“故知上司有言,特去周全,闻其大费周折,馈送多金,始弥缝过去”。由此可以想象,上司在向朝廷奏报灾害时肯定不会如实奏报,要不然陈知县不会“弥缝过去”,因而致使我们在官方文献中找不到有关这次灾难的记载。

风暴潮发生后的一段时间内,陈知县不但不积极救济,还一味比较,引起百姓不满,到高层政区长官处控诉陈知县的劣迹,“有人将陈知县劣迹贴到苏州、松江,府城、省城遍地俱有”,然而“府厅官不以为意”。于是便有贴云:“封封拆欠,斛斛淋尖。官官相护,说也徒然。”姚廷遴深以为然,“此四句捷径好极,上台亦置不问。”道出了作为地方大员对百姓遭受恶劫置之不理,对贪酷知县所作所为睁只眼闭只眼的实态。

在比较钱粮的过程中,陈知县打死一人,百姓群情激愤到董海防处控诉,董海防曰:“你们且去,我就写文书申详上台就是。”但直到百姓火烧书院,闹成群体性事件后,海防才“即发三梆,传马快,送发文书报上台”,可见之前只是敷衍百姓。百姓见过海防之后又去禀白守备,守备安慰曰:“陈县我曾极力劝他宽比,其如素性执顽,不纳好言,怪你们不得,但事有关系的所在,你们不可去。”众人又去见海关,海关曰:“你们百姓且散,明日嘱陈知县,要他宽比就是了。”守备、海关均是一套无关紧要的说辞,敷衍了事。即便是火烧书院后,海关还来海防衙门处替陈知县说清,“此是陈县央来致嘱周全者”;及至海防传唤陈知县时,也只是“埋怨几声”。随后,陈知县又“去谢白守备,谢海关,谢学官”,可见在这个过程中还有其他官员的帮忙。

更为讽刺的是,在经历了这次百姓群体性事件后,陈知县由于及时进行“打点”,并没有上司的惩罚,反而变本加厉地进行追比,而上台“置若罔闻”,真可谓“官官相护,说也徒然”。

2、派驻新官,劳民伤财

风暴潮发生后,各级官吏不但不积极救灾,相反,由于不断派驻新官,增加上海县的负担,劳民伤财。

三十五年九月二十六日,原江南提督张旺调任福建水师提督,继任者为张云翼,随从人员千余人,其日常开销均要贱买民物,百姓苦不堪言。“带来家丁、内司等,约有千余,每日支用白米、柴炭、油、烛、鱼、肉、鸡、鹅、牛、羊、果品、酒、面之类,件件要贱买,且当场取货,后日领价,百姓受累之极。”除此之外,还放纵手下随便放马,践踏二麦,百姓苦极。幸亏大学士沈绎堂夫人(系张提督师母)相劝,才不至于徒增百姓负担,“其后俱发现银平买,各营不许放马出城,民命稍苏”。

即便是知府佐贰官临时在上海县办公,也兴师动众,趁机中饱私囊。三十六年太守恐陈知县不合民情,请示上司后派佐贰官董海防来上海县追比,“海防随来青红班、青红帽,俱要讲贯,每区有钱四千者,有二千者,差人要纸包者,种种花费,概县约费万金。”及至追比完毕,海防还要“分县中火耗”。作为统县长官,不但不关心百姓疾苦,不但不责罚知县贪酷行为,关心百姓疾苦,还变本加厉地搜刮民脂民膏,可气可恨!

其实,早在三十三年新任总督范承勋来上海巡视,也给上海百姓苦难。“闻新总督范到任,西川调来者,系大皇爷脚力,公座后即要到上海看闸,县中收拾公馆,铺供应等项,忙甚。闸上搭四座大厂,砌灶十二,供应者俱在厂中,摆满汉饭,张五色绸幔,红毡铺地,席面犒等靡费千数金,百人伺候,数百人迎接。谁知在苏州府祭祖游山,盘桓二十余日方到上海,系十一月初一黄昏时到,在厂中饮酒,点戏三出,即起身下舡,知县送下程、犒赏、土仪之类,件件皆受,县中约费五千金。海关官另往苏州,雇大座舡来,摆酒在内,演戏饮酒而去,亦费五百金。作用如此,做到两省总督,下寮送礼,一概全收,贪婪极矣。自称文正公之后,岂料文正公之子孙,有如是之不肖哉!”

可见,地方大员的派驻或到任并没有给百姓带来实质性的惠民政策,带来更多的是劳民伤财而已。

四、一代英主:耳目失灵,鞭长莫及

在整个灾难发生的过程中,只有一个身影在积极地为灾情申诉,那就是江南提督张旺。七月份风暴潮“大风大雨之时,府中张提督,身穿油衣,三步一拜,拜至西湖道院,祈求玉帝,命道士诵经设蘸,至风息而止”。而风暴潮造成上海县溺亡人口的数字也是从江南提督的下属川沙营上报,最终才得以揭穿上海知县的谎言。可以说,在整个事件中,张旺所统帅的军事系统长官是唯一履行职务的官员。

此次风暴潮“淹死者共十万余人”,为何缺没有引起朝廷足够的重视?很重要的一方面便是层层欺隐,“巡抚、总督疏称水灾,止言水高四尺”,均没有如实奏报给康熙皇帝,只有江南提督“报称水高一丈二尺”。由此引起一段公案,即地方封疆大吏所报情形不合,朝廷要重新核实,以便追究责任,“合着地方官核实,以议欺诳隐匿之罪”。于是,已任福建水师提督的张旺“星夜着人到松江,取旧秋百姓所控荒呈,并石董漕署府印时所收荒呈,飞送到京备审”。

但之后便没有了下文,但从几位当事者的仕途来看,应该是大事化小,小事化了了。欺瞒奏报者如江南江西总督范承勋于康熙三十八年擢升兵部尚书, 江苏布政使宋荦也于康熙四十四年升任吏部尚书,二者不但没有受到任何惩罚,反而步步高升;而如实奏报者江南提督张旺调任福建水师提督后也没有受到任何惩罚或奖励。难怪王家范先生说:“天高皇帝远,靠一人之英明,终究难撼千年帝国旧基。康熙时期基层有种种黑暗,英主耳目失灵,鞭长莫及,也合旧体制一般情势之常。”

五、结语

本文对康熙三十五年特大风暴潮发生后不同阶层的人群(普通百姓、地方知县、高级官员乃至最高统治者)的反应和应对进行了复原,呈现了不同的民生百态。生还百姓庄稼受灾,不得不要求官府赈济,但政府在救济中并不作为,尤其是作为地方父母官的知县,不但不积极应对灾变,反而置百姓灾难于不顾,变本加厉征收钱粮,终于恼怒百姓,酿成民变;而作为高层长官不但不约束、监督知县,积极进行救济,而是处处维护知县,隐匿灾情,并不时搜刮民脂民膏,劳民伤财,使百姓在风暴潮打击之后雪上加霜;而作为最高统治者康熙皇帝,虽然勤政爱民你,无奈由于地处高位,加上手下官员的隐匿不报,终不得体察百姓疾苦。所以在整个灾难发生后,由于知县的欺隐谎报,且处处打点贿赂各级官吏,导致督抚在上奏皇帝时并没有如实奏报,一代英主也无能为力,反映了清初底层社会、官僚机构乃至整个王朝的表面繁荣。

至于在这个过程中,关于这次灾害却没有官方文献记录,靠私人文集得以复原整个过程,很重要的一个原因可能就是层层欺隐,以至于根本不见诸于官方文书。作为构建历史记忆的不同文本和载体,官书、文集等书写宗旨和叙事视角都各不相同,所呈现的历史面貌也各有侧重。面对这些不同性质的史料,在追索其史源或书写情境的同时,如何去探索或者观测历史的真相?这是我们在利用文献进行研究时要思考的问题。

本文节选自《明清小冰期:基于长江中下游地区的研究》,刘炳涛著,中西书局2020年11月出版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司