- +1

经济学家萨缪尔森论学术合作

要我来写关于合作的文章,颇有点像向素食者索要如何烹饪牛排的论文。多半情况下,我是独立行动者:我论文集里的500篇论文中,也许有5%是与人合写的。那也还是有超过20篇是合作的成果。约翰·梅纳德·凯恩斯临终前,如果有人这样问他:“如果可以从头来过,有什么事是你会做得不一样的?”估计他会这样回答:“我会多喝些香槟。”如果可以对历史重新跑一遍蒙特卡洛模拟,我会和别人合写更多的论文。我会与罗伯特·索洛合写更多论文。若诸神慈悲,我愿和沃尔夫冈·施托尔珀再合写一篇经典论文。

许多人认为学问是孤独的行当,是密闭房间里的你和你的笔。(我知道有个忙碌的教授,他被教学和行政事务困住手脚。最终,在忙碌多年之后,他在斯坦福行为科学研究中心享受了一个休假年:优厚的薪金,恬静的办公室,极好的秘书后援。但最后扫兴的是,他发现自己什么都写不出来了!)与志趣相投的脑袋合作,很有可能是获得舒心研究成果的良方。

我不赞同卡莱尔和熊彼特的伟人史观。科学是知识——公共知识。人人为之添砖加瓦:科学结果是各方努力的总和与产物。

R.A.费希尔是伟大的统计学家,也是性情乖戾的个人主义者,和反复无常的天才。内曼与皮尔森(Neyman & Pearson)——这可视为一个词,就像“吉尔伯特与沙利文”(Gilbert & Sullivan)或“罗杰斯与哈特”(Rogers & Hart)一样——也是伟大的统计学家。战前波兰和英格兰之间的邮递缓慢,但他们的合作还是能得以持续。当时邮件来回的时间是以月计,而现今的电子邮件以纳秒计。

说委员会无法产出精彩之作,那是胡说八道。骆驼的怪样子常被诋毁,那其实是它在形态上和功能上适应的伟大成果。英王詹姆斯钦定版的《圣经》,就好比是贝多芬的交响乐,是宏大的团队作品。千万别去打探《数学原理》(Principia Mathematica)这部名著的两位合作者,罗素(Bertrand Russell)和怀特海(Alfred Whitehead),分别贡献了多少?

H.哈代(G.H. Hardy),第一次世界大战时期英国数学家界的一代宗师,曾说:“我的一生是美好的一生,我与李特尔伍德(Littlewood)——以及拉马努金(Ramanujan)!——合作过,合作的条件还算对等。”窃用哈代的说词,我也能吹嘘说,我和索洛联手奏出过好乐章。

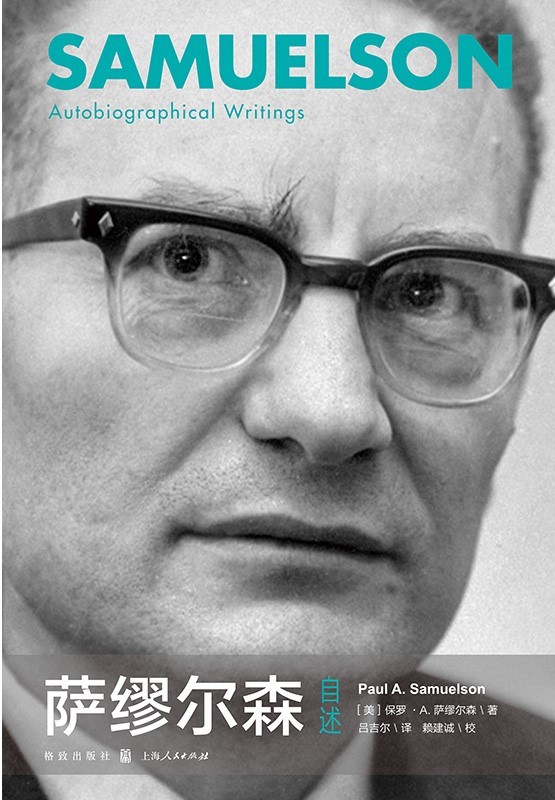

《萨缪尔森自述》,保罗·A.萨缪尔森 著,吕吉尔 译,赖建诚 校,格致出版社2020年8月出版。

人们常言,少说废话,面对事实。恰巧,1940年我与战前我在哈佛研究生院的同学拉塞尔·尼克松(Russell Nixon)合写了一篇论文,正是这篇论文让我获得了在MIT的职位,后来我在那里待了一辈子。让我来解释一下。哈罗德·弗里曼[Harold Freeman,不属于扶轮社的(non-Rotarian)统计学家,他更像是皮尔·金特(Peer Gynt),而不是闵希豪生男爵(Baron Munchhausen)]开始了一个人的圣战,要把我从哈佛调到MIT。事已明显,哈佛根本不是多大的障碍,但此事遭到MIT的系主任拉尔夫·弗里曼(Ralph Freeman,后来成为我的亲密朋友,他与哈罗德毫无关系)的抵制。他说:“是的,我知道萨缪尔森是个有前途的经济学家。但他会与人合作吗?”哈罗德回答说:“合作?笑话,他的文章都是与人合写的。”历史女神克利俄(Clio)有种幽默感。那是我的第一篇合著论文,也是十年中唯一的一篇。此外,我是理论工作者,并非注定会成为经验统计——如对1939年前美国就业总人数的测度——方面的多产作家。我之所以写那个主题的文章,仅仅是因为我认识到,有个第三方钻营能手,正在把尼克松挤出一个合作事业:那本不关我的事,但我偏袒弱势者。[好心未必有好报。已故的拉塞尔·尼克松曾是肯尼迪总统的顾问,他积极追求在产业工会联合会(CIO)发展,走左翼工会主义路线。我敢肯定,联邦调查局首任局长J.埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)的档案,已经记下了我是尼克松的合作者,但我没有好奇到去利用《信息自由法案》来了解详情。在政治迫害盛行的麦卡锡时代没有发生不幸后果。但那些有才干的人前程被毁掉,这可不是好玩的事。]

我继而减少了与人合著时的随机性。1941年施托尔珀和萨缪尔森关于“贸易保护主义和实际工资”的文章,是引用率最高的贸易论文之一。该文发表50年之后,密歇根大学召开了为期两天的会议,来纪念该文的贡献并扩大其影响。请注意,“萨缪尔森”(Samuelson)按字母顺序应先于“施托尔珀”(Stolper),但施托尔珀却署名在前。理应如此。沃尔夫冈·施托尔珀曾是熊彼特在波恩大学的学生,并跟随他来到哈佛。新婚的萨缪尔森夫妇和施托尔珀夫妇,住在离哈佛园两个街区的同一条韦尔街上。(在那时,我根本不需要手表:每隔一刻钟,纪念堂的钟声就会告诉我时间。我健忘,记不清日期,但多半能猜对月份。)有一天,斯托尔珀向我提起:俄林的要素—价格均等化理论必定意味着,美国的关税应当会提高美国的工资水平。这是显而易见的事。是的,在今天看来是显而易见的。但在当时,在弗兰克·陶西格(Frank Taussig)、戈特弗里德·哈伯勒(Gottfried Haberler)和雅各布·瓦伊纳(Jacob Viner)的阴影之下,那是异端邪说。我回答:“是啊,你说得对。把它写出来吧。”他就动手了。但有困难也有惊喜,他常常与促成此事的保罗·A.萨缪尔森讨论这些困难和惊喜。在旁边指手划脚的人不应成为论文作者,在脚注里致谢就足够了。但施托尔珀是格外有良心的人。他宣称,要是没有我的名字作为合著者,他就不发表这篇论文。我不希望论文流产,因此做出了让步。

剩下的就是历史了。最佳期刊的最佳编辑,拒绝了此文(别处详述)。此事见证了罗伯特·K.默顿(Robert K. Merton)所说的科学史上的马太效应:“凡有的,还要加给他”。

大体而言,我已得到太多的荣誉,而施托尔珀得到的却太少,真正内行的意见除外。如果甲、乙两人在同时收获相同的发现,而乙是较多产者,那么甲将得不到应得的50%荣誉。(怀特海和罗素的合著呈现了同样的现象:伯特兰·罗素作为逻辑学家的名气超过怀特海,因此他俩合著的《数学原理》常被称为罗素的《数学原理》。罗素曾就此事,写文章责怪凯恩斯。)

在此提一下我1939年那篇关于“乘数分析与加速原理间的相互作用”的经典论文,并不算离题。该文是独著,只用一个下午写就,立刻给我这位年轻的经济学者带来了国际声誉。然而,就如我日后在出版物中解释的那样,萨缪尔森只是在纠正他敬爱的导师阿尔文·汉森(Alvin Hansen,“美国的凯恩斯”)著述中微不足道的数学错误而已。其实主旨和汉森的模型完全相同,只是包装了一下,更一般化,用数学解释了一遍。常有这种情况,较年长的学者,在助手们完成的论文上挂名,还当第一作者,这种慷慨的反例值得特别注意。有机化学界有位红人,每年大概与20名后辈作者,联名发表多达50篇论文。我曾问已故的MIT化学家约翰·希恩(John Sheehan,青霉素的合成者),他的作者们如何排名。他回答说:“我过去常把自己的名字放在最后,但那骗不了任何人,而且会让文献引用变得更加混乱。因此,现在就署成‘希恩和史密斯’‘希恩和琼斯’,‘希恩和汤姆、迪克以及哈里’。”我问他:“你认为那样公平吗?”他抢在肯尼迪之前回答:“生活公平吗?[肯尼迪总统有句名言:“生活从来都不公平,也永远不会变得公平。”——编者注] 再说,我还有个不切实际的希望,希望所有的不公,最后能全都扯平。年轻时得到的荣誉太少,到老了又得到太多。”但英年早逝者怎么办?还有那无可避免的社会金字塔,只有少数人能留在顶端,那又怎么办?

与R.G.D.艾伦(R.G.D. Allen)和J.R.希克斯(J.R. Hicks)不同,他们从一开始就组队,写他们1934年的经典论文《价值理论再思考》(Reconsideration of the Theory of Value),显然,当我的促成作用对某位朋友太明显时,我就会成为文章的合著者,我为数不多的合著成果都是这么来的。1953年首次与索洛合作时,我为他独创的定理猜想给出了数学证明。[那是因为我碰巧记得,A.J.洛特卡(A. J. Lotka)的数理人口统计学中有个类似例子。]这种事很少见。原本只需一条脚注就够了,但他坚持要把我列为合著者。在我们的1956年合作中,情况就完全不同了:索洛拯救了我,使我避免了错误的猜想。我未在另一篇文章挂名,该文否认斯拉法投入产出模型中技术的双重再转换的可能性。但既然该文作者当时是我在MIT的一名学生,那么我因为这种莫名其妙的愚蠢而受到大量指责也是理所应当的。

我还能继续细说有关默顿与我、汉森与我、莫迪利亚尼与我的轶事。但篇幅有限,还有更具代表性的事情需要提及。

因此,请允许我只谈我和与弗兰科·莫迪利亚尼的合作,这是独一无二而让人折磨的经历。我们大家都羡慕莫迪利亚尼与格伦伯格(Gruenberg)、莫迪利亚尼与布伦伯格(Brumberg)、莫迪利亚尼与安多(Ando)、莫迪利亚尼与德雷泽(Drèze)、莫迪利亚尼与米勒(Miller)、莫迪利亚尼与……之间传奇般的合作。我常开玩笑说:“弗兰科,在我死后,你会后悔从未听到过我的声音。”因此,即使我像沃尔特·米蒂(Walter Mitty)[沃尔特·米蒂是美国作家詹姆斯·瑟伯(James Thurber)创造的一个喜欢做白日梦的文学人物。——编者注] 那样去梦想拥有拿破仑式的荣耀,我也从不敢奢望有莫迪利亚尼与萨缪尔森的合作。但命运注定我成为拥有一切的那个人。

那就像法国大革命一样,是从网球场上开始的。(《纽约客》周刊,以“我们怀疑是否发生过的事”为标题,刊出了一则新闻讲述此事,但其实,此事相当可信。)莫迪利亚尼不想在两次发球之间浪费时间,他问我:“你相信路易吉·帕西内蒂(Luigi Pasinetti)的新理论吗?”“你说来听听。”“帕西内蒂称,工人储蓄率的上升,不可能影响长期的资本存量或利率。”在莫迪利亚尼发球双误之后,我说:“不可能。若以哈罗德的模型为起点,现在把工人的储蓄倾向提高到比食利者还高。那样确实能提高K/L,且确实会降低长期利润率。”我俩因而构想出了双重反帕西内蒂的均衡。但不经过分娩的痛苦,思想的成果也是无法诞生的。每句话都须经充分详尽的讨论。那就像坐在木桶里跳下尼亚加拉瀑布。即便给我100万美元,我也不肯错过这次经历。但我也不愿为了再帮他一次,而去指手划脚。(开玩笑的。我对莫迪利亚尼的评价极高,现在又变得更高了。我知道这是口深井,但没认识到它无限深广的境界。)

有些学者是独唱歌手,有的是二重唱歌手,各种合作模式都有。甚至连同一位作曲家理查德·罗杰斯(Richard Rodgers),在与任性的洛伦茨·哈特(Lorenz Hart)和守时的奥斯卡·汉默斯坦三世(Oscar Hammerstein III)合作的时候,方式也会不同。罗杰斯先谱曲,然后设法在哈特有灵感的午后找他合作。奥斯卡自发创作的歌词,经过格兰杰的因果关系检验(这是计量经济学圈内的笑话),唤起了罗杰斯的优美乐章。

戴尔·乔根森(Dale Jorgenson)和弗兰科·莫迪利亚尼既相似又相异。乔根森的模式是化学家的模式(回想一下约翰·希恩)。在此模式中,参加工作坊的学徒与大师合作,日后学徒也成为了大师。数据的复杂度,决定了要形成这种研究团体。冯·诺伊曼和摩根斯坦代表了懂数学者与懂经济学者的配合:即使各自都会暴露给对方一些弱点,这仍是一个多产的联姻。(有人问及摩根斯坦对那本博弈论书的贡献何在,冯·诺伊曼给出了诙谐的回答:“要是没有奥斯卡,我永远不可能写出这部书。”正如乔治·施蒂格勒教会我们的那样,幽默常是残酷的。讲述真理的时候,不必做到有趣。只要是对的,那就够了。)在线性规划的发展过程中,经济学家W.W.库珀(W. W. Cooper)和数学家A.查恩斯(A. Charnes)组成了一对互补增益的搭档。迪克·泽克豪泽(Dick Zeckhauser)那永不停歇的大脑找出了许多新问题,供他自己和其他统计学家搞定。米尔顿·弗里德曼的创新胆识,和吉米·萨维奇(Jimmie Savage)的数学能力,协力造就了1948年的经典论文《风险选择的效用分析》(The Utility Analysis of Choices Involving Risk)。萨维奇告诉我,弗里德曼的精湛技艺教了他如何表达研究成果:米尔顿劈的木柴把科学加热了两次。

有些作者几乎总是与人合作。在现代物理学中,同一篇文章如果竟出现100个人的署名,会显得十分滑稽。但现代物理研究有可能涉及需要多人照管的巨型机器。埃米利奥·塞格雷(Emilio Segré)和欧文·张伯伦(Owen Chamberlain)获得诺贝尔物理学奖时,张伯伦是从伯克利去哈佛的客座教授。他告诉新闻界:“伯克利有个委员会碰巧选中我来试用新的回旋加速器,这个诺奖简直就是他们送给我的。”我的一位外科医生朋友,是一篇论癌症与喝咖啡关系的文章的合著者,该文另外还有多位作者。他笑着告诉我说:“我只不过帮他们找了一些病人,仅此而已。”该论文一开始未能发表时,我的朋友毫不生气。如马克·吐温所言:“大多数人都会守卫自己的家园,但很少有人会为了拯救旅馆而付出所有。”

有位年轻的哈佛医学博士,一年时间匆匆写出了50篇论文,还把导师的名字全署上。那些嫉妒有加的同侪,抓到他在他们眼皮底下,在计算机上编造了24小时的数据,这一下子就炸了锅。在显微镜检查之下,一切终于真相大白。跟携带病菌的“伤寒玛丽”一样,这种造假行为牵连了不少教师,他们说根本不知道这篇署了自己名字的文章到底写了什么。我要赶忙指出,我多年来对经济学家当中公然抄袭现象的随机调研揭示,我们经济学领域的审稿和核查工作还是做得比较好的,似乎比那些更硬的科学要好,那些领域更多地依赖“软钱”来做研究,发表论文的压力制造出大量基本没人读的文章。在经济学领域,抄袭是罕有的现象——有高度时间偏好的四等人从三等人那里窃取,而偷来的东西在市场上并无多大价值。从成本收益的角度考虑,犯罪并不合算:即使有99%的机会不被逮住,对长久性声誉的惩罚还是太大,不值得冒险。(数据挖掘和选择性停止规则,在学术权谋里是更严重的污点,且更难于在早期被发现。尽管如此,事实终究是事实,随着时间的推移,总归要暴露出来。)

经济学家并非都是圣徒和高洁之士。就如一些经纪人会“抢先交易”和“滞后交易”,以凭借知道别人的意向而获利那样,某些学者因早早搭上快车而沽名钓誉,给他们一篇文章审阅,就会忙着抢用稿件内的新见解。更糟的是,有的期刊主编一收到投稿就开始动歪脑筋。这些不是重罪,甚至也不是可致起诉的轻罪,但却是难逃法眼的品格之失。(在受迫害妄想狂的眼里,每个人都是掠食性的敌人。)

那些思维快捷的学者还带来了一个更难处理的规范性问题。只要向他们提及你的引理,他们马上就知道你的定理了,比你自己还快。比赛应该是捷足者先登,这是公平的,如果是比谁跑得快。但那只“看不见的手”——它让投机者因比旁人早一分钟抓住新消息而大发其财——有什么金贵的呢?假如威斯特(West)、马尔萨斯和李嘉图是在1816年而不是1815年发现的报酬递减规律,科学会因此而受到伤害吗?然而,我们这些可怜的学者所努力追寻的奖赏,不过就是先于同行做出发现。囚徒困境的荒谬,在现实生活中无处不在。哀哉。

间或看到的一个合作模式,是单一固定搭档的“至交综合征”(Damon & Pythias syndrome),即两个学者像格林兄弟那样,始终一起写作。当要评估其中的一位是否够格取得大学职位时,就可能出现问题。而且,有过不少长期搭档最终分道扬镳的案例。毕竟,婚姻本身就是离婚的一个原因。维多利亚时代的作曲家阿瑟·沙利文爵士(Sir Arthur Sullivan)认为自己太优秀,剧作家W.S.吉尔伯特(W.S. Gilbert)太俗气,配不上自己。

比方说,当一个团队总是以“Aaron和Zeiss”的署名发表文章,这样的字母顺序排名对Zeiss的不公平度就较轻。反之,若反复以“Zeiss和Aaron”的署名方式出现——如果是真正对等的合作——那就会是一种不公平的表现。当然最好是逢星期一、三、五用“Aaron和Zeiss”的署名,逢星期二、四、六用“Zeiss和Aaron的署名”。若有一长串的研究员,因历史的偶然,以“Thompson, Dickson和Harrison”的署名发表,大家会认为原因是:Thompson是正教授,也是取得经费的主角,否则那就更不公平了。如果20年之后,又继续发表了N篇文章,而期刊的引用索引都变成了“Thompson et al.”,那就惨了。我可不想去向天堂的看门人圣彼得解释,我也是正式作者之一,只不过在“et al.”(等人)所代表的那些人中间。这里的这位Harrison如果足够敏感的话,他应该从一开始就坚持“作者人人平等,没有哪位作者比其他作者更平等”的原则,并在每次发表的时候仔细调整署名顺序,让所有人都明白作者间的地位是平等的。

这一切是否是在小题大作?不是的。在一部1958年的论著的书脊上,“多尔夫曼、萨缪尔森和索洛”(Dorfman, Samuelson, Solow)的名字,一丝不苟地按字母顺序排列着。默顿(Merton)的《科学社会学》(Sociology of Science)证明,适当的荣誉对学者极为重要。谁偷走了我对创新的合法权利,谁就等于偷走了我的全部。的确,真要说起来,初级助理们往往会夸大自己对研究的贡献;而那些胸前挂满奖章的人又时常对那些变来变去的合作者的努力视而不见。若这些投入和功劳,事先能有共识,并写成合约,这该有多好。但经验告诉我们,在动态的现实生活中,功劳和知识产权无法被明确量化。(小道传闻说,历史上有位教授,他的女助理再三提醒他注意观察某件事,结果他因为发现该现象而获得了诺贝尔奖!还有人因为治愈了一种今天没人相信曾存在过的疾病而获得诺贝尔奖。或许是他实验室里的奴隶让他失望了?这些都是站不住脚的遁辞。)

肯尼迪总统或他的演讲稿撰写人西奥多·索伦森(Theodore Sorenson)曾说过:事成人人邀功,事败无人揽责。但在他们之前,墨索里尼的女婿齐亚诺伯爵,在他战时日记里说过这句话。只要能利用名誉获利,就可能发生争吵。詹姆斯·沃森(James Watson)的《双螺旋》(Double Helix)是由发现者本人撰写的、对科学突破最伟大的描述。那不是个美丽的故事,但要是有个老兄愿意写,那么就应该(照原文)发表。不过哈佛大学出版社和哈佛社的律师们做出了另外的决定。他们担心,剑桥大学卡文迪许实验室主任劳伦斯·布拉格爵士(Sir Lawrence Bragg)可能会对此书提起诉讼。女性权利的守护者们,认为罗莎琳德·富兰克林[Rosalind Franklin,她的晶体学数据引导克里克(Crick)和沃森提出了螺旋假说]遭受了最残酷的诽谤中伤。我读了书稿后,觉得是克里克最受伤:如果他是完全对等的合作者,也没有那么冷酷的野心,依我看他必定满怀委屈。不管怎么说,年轻的战友们需要好几年,才能相互和解。

棘手的案件造就糟糕的法律。依我的经验,学者和科学家作为个体,与法官或掘沟工人相比,并无好坏之分。也许我一直很幸运,但如果一切可以选择,我还是希望可以身处我的老师、同事和学生们中间,一个都不要少。

结语

对任何一个人来说(特别是对我来说),用联合署名的研究的相对数量来度量这个人的合作,都是错误的。对于在1776年写作《国富论》的那个斯密,我可以真诚地说“斯密与我”。发现期权价格公式的那一对合作者,他们做了我没能做到的事,所以我可以说“布莱克—斯科尔斯(Black-Scholes)与我”。我显示出了向约翰·希克斯爵士(Sir John Hicks)学习(可供学习的东西)的偏好。我想从他那里学习的,比他愿意从我这里学习的更多:谁说过生活是对等的?我让凯恩斯的橄榄球越过了他停球的码线。为什么我要奢望自己的任何一个记录,都永远无人打破?

我不禁为自由意志论者难过。这是我自己的过失,我应该自谴。每当我感觉到自己太过自满,我就会重读L.T.霍布浩思(L.T. Hobhouse)1922年的文字:

产业的组织者(有成就的学者)发现了一整套由技术工人、机器、市场、和平与秩序组成的社会制度(这是过往的知识与当代研究者智慧的结晶)。他们以为这个社会制度是他们为自己“创造”的,供自己琢磨和赏玩。事实上,这个社会制度是一个巨大的工具和无处不在的氛围,是数以百万计的人在几十代人的时间里共同创造的产物。如果拿去全部的社会因素,我们就连鲁滨逊·克鲁索都不如,没有他从失事船只抢救出来的物品,也没有他学到的知识,我们将不过是赤身裸体的野蛮人,靠树根、浆果和鸟兽为生。

(本文原题为《论学术合作》,摘自《萨缪尔森自述》一书,吕吉尔译,赖建诚校,澎湃新闻获授权转载。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司