- +1

纪念萨帕塔运动27周年:探访墨西哥萨帕塔海螺自治区

1994年1月1日,北美自由贸易协议(NAFTA)正式生效,同日,在墨西哥南部的恰帕斯州,打响反击新自由主义第一枪——那里爆发了以墨西哥原住民为主,受到全球声援的原住民起义“萨帕塔运动”(Zapatistas movement),而领导起义的“萨帕塔民族解放军”(EZLN)则成立于起义的十年前的1983年11月16日。

自这场起义开始,运动领袖副司令马科斯的蒙面骑士形象开始广为人知,然而他们具体扎根社区的建设行动,却少被书写。同年12月,萨帕塔民族解放军建立了自治市镇。此后,萨帕塔人扎根土地,培育新人,建设海螺自治区,传承原住民文化。最瞩目的是,萨帕塔人建设社区的行动,27年来从无间断,发扬拉丁美洲原住民悠久的尊重自然生态、全民负起社区建设职责、自力更生地以实践抗击腐败的体制。2018年,北美自由贸易协议延续名为“美国-墨西哥-加拿大协议”,墨西哥继续扮演世界体系中边缘角色,那么,底层墨西哥民众如何应对变局?

本文作者之一、“全球大学”(Global U)发起人、岭南大学文化研究系教授刘健芝数年来几度探访萨帕塔社区,见证了自治区人民不忘初心,筚路蓝缕,向另类路径勇敢前进的历程。应思想市场邀约,刘健芝与薛翠老师共同撰写此文,以纪念萨帕塔起义27周年。

萨帕塔妇女乃建设海螺自治区的主力军。

女人的解放

1994年1月1日,萨帕塔蒙面军起义当天,同时正式宣布《妇女革命法》,标志着在乡规民约上,写上妇女权利。其实,早在1994年1月起义之前的10年中,马科斯这些受西方理念洗礼的激进革命者,一边虚心接受原住民的教育,一边也在改造原住民社区的观念,掺进现代的“解放”思想。最显眼的是,不少原住民女性参加萨帕塔运动的初衷,是在这里找到了解放的空间。《妇女革命法》有十条,听起来并不特别新鲜,但是对于当地妇女来说,是宣示一场早已展开的静悄悄的革命。包括,妇女可以自由恋爱、自选配偶,而且可以选择生多少孩子。前者在萨帕塔游击队里已经“浪漫”地发生,可是,后者涉及的是深层的社会关系。天主教教义通过几百年殖民过程扎根在伦理文化里,原住民社区更可能接受恋爱自由,更难接受计划生育或者堕胎。还有一条禁酒令,以杜绝家暴的源头,这条法令教育男女如何在家里与社区相处,调解家庭与邻里关系,并逐渐改良民风。

我(刘健芝)在2003年8月探访亚马逊丛林深处大河边一个萨帕塔社区,接待我们的中年原住民夫妻生了8个孩子,4个已然夭折,妻子怀着胎儿,招呼我们,却难挤出笑容。两个女儿玛莉思拉(Maricela)(16岁)和玛莉奥拉(Mariola)(9岁),聪明活泼勤奋,她们俩在我们下车点接应,帮我们拿了部分行李回村,等到我们在丛林的泥泞小路上走到一半,大概2个小时后,她们回到村子再叫来的村民,已经迎上我们,帮我们拿其余的行李。在丛林里,她们赤脚行走,速度是我们的3倍。姐姐很幽默,叫我们晚上在竹棚里睡觉时,别跑到外面,不要做了森林朋友——蜘蛛、蝎子、豹子——的夜宵。妹妹在树上荡秋千。她们美丽的眼睛,一直跟随着我们。今天,33岁和26岁的她们,会是多少孩子的母亲?《妇女革命法》让她们摆脱了她们母亲的重担了吗?

丛林精灵玛莉奥拉(Mariola)

丛林精灵玛莉奥拉(Mariola)有一双美丽的眼睛。

2008年,玛丽娜-西特琳(Marina Sitrin)出席了第一届萨帕塔妇女大会,她的观察是,一整代女性成长于试验解放的萨帕塔社区,明显看到女性表现的自信和力量。那几天,各个社区不同年龄的女性,站到台上发言,一改腼腆“常态”,分享她们既是个人也是集体的生命经验。玛丽亚林达(Marialinda),一个9岁女孩,毫不害羞地大声说,“我要讲给你们听我的生活、我的权力。我可以做任何我想做的事情,我父母让我在自治学校学习,让我有权到外面玩耍、唱歌、跳舞,因为我觉得我要活得开心(have fun)”【1】。 玛莉思拉的孩子,应该这么大吧!

萨帕塔社区基本上不接受来自政府或者财团的捐赠,尽管1994年之后,很多非政府组织进驻了恰帕斯,用项目资助促成社区分化。茱恩-纳什(June Nash)说,她亲眼看到在母亲节那天,士兵把救济“礼物”扔到恰帕斯的街上,但是萨帕塔的妇女拒绝捡回家。【2】 我们去探访萨帕塔社区,如何辨认谁是萨帕塔成员?问她们有没有拿政府援助,就能知道。自食其力、维护尊严,是她们的坚持。不表现在行动上轰轰烈烈,而是日常的生活态度。

国家与自治

不拿国家的救济,不上政府办的中小学,小病在村里用草药医治,大病才去城里的医院。1996年2月,墨西哥政府与萨帕塔解放军签订了《圣安德列斯协议》(The San Andrés Accords),政府同意萨帕塔区高度自治。尽管20多年来政府军和准军事组织经常进侵和骚扰,萨帕塔人还是默默地努力建设社区。他们多番强调,他们是墨西哥人,绝不寻求分离独立,而是体现人民的主权。人民的主权意味着多元的族群和平和谐共存。印第安人全国大会重申:我们是墨西哥人,我们要在墨西哥实现梦想,但是,墨西哥不再要把我们排除在外了 (Never again a Mexico without us)【3】。

萨帕塔运动在“左翼”圈子里,毁誉参半。有人认为萨帕塔人的爱国主义是改良,不是革命,不够激进。不少所谓左翼陷入现代化的“进步”逻辑,用现代西方的政治经济框架来评论原住民的言行,觉得他们低发展、落后、迷信、没文化。1980年代不少激进左派跑到恰帕斯,要跟原住民一起搞革命,却被轰走了;留下的12人,包括副司令马科斯,能被原住民接受,是因为他们努力从原住民的角度,来审视几百年的苦难历史所烙印在原住民身体上的无言痛苦和记忆。正如米歇尔-德-塞尔托(Michel de Certeau)所说,美洲的原住民保持缄默,但身体记载着苦难【4】。 从原住民角度看,所谓“现代化”和“发展”,是殖民者歼灭大量原住民、掠夺其山河土地,进而统治难被臣服的“野蛮余孽”的辉煌遮羞布。原住民不承认这是文明的到来,认为是他们原来的文明被消灭、被玷污后的野蛮年代。

因此,原住民的思想,内含着对现代主义、西方文明的深刻批判。按照地球大学创始人古斯塔沃-埃斯特瓦(Gustavo Esteva)的诠释,民族国家是施行资本主义的机器,西方民主制度是整个体制的一部分,是要控制民众而不是让民众参与其中的。原住民超越整个资本主义、现代主义体制,不是要破坏、毁灭民族国家或者民主制度,而是要减少对这个体制的“需求”(need)【5】。 资本主义的社会关系由金钱和商品界定,但是,界定新社会的,是共享体(commons),共享体是新社会的细胞。共享体不是被物化的大自然,因为人不是资源,大自然也不是资源。正如伊凡-伊里奇(Ivan Illich)说,殖民关系征服和压迫“异族”,但原住民寻求的,是与各种文化平等地、开放地建立共乐关系(conviviality)、礼遇关系(hospitality),超越“发展”,超越资本主义,超越现代主义【6】。

这种主张听起来可能有点不切实际、不识时务,尽管我们深知资本主义由殖民进程带动,当今的世界格局,仍然大体上是前殖民宗主国决定世界分工;掌握军事和科技霸权的帝国主义强权,独步天下。所谓 “发展中国家” 的前路,似乎只有一个范本——北美和西欧的“已发展”模式。可是关于谁是已发展国家、谁是后发展国家,不过是二次大战后1949年由美国总统杜鲁门所宣称,以美国订立的经济科技唯上的标准来让世界绝大多数国家被归类为“低发展国家”,只能以美国马首是瞻,罔顾各国的多样的文化、社会习俗与文明,一概以狭隘的经济标准来取代社会,取代文化,成为奴役“现代人”思想的重要武器。

古斯塔沃-埃斯特瓦与墨西哥的知识分子

能够不用殖民者歼灭原有高度文明的逻辑来看我们的生活,在当今美国、欧洲的军事、金融霸权特别是思想霸权的世界里,是难能可贵的。1998年,埃斯特瓦出版了《草根后现代主义:重新培育多样文化的土壤》(Grassroots Post-Modernism: Remaking the Soil of Cultures)一书,开宗明义批判用欧洲中心主义的普世价值作为唯一理解社会现实的荒谬与可悲,抨击以经济理性人为社会的细胞,主张重建以社区为基石的多样文化。2002年11月,我(刘健芝)组织了一个自费的中国学者墨西哥考察团,同行的有戴锦华、温铁军、黄平,15天内走了3000公里,重点探访恰帕斯地区之前,去瓦哈卡州拜访埃斯特瓦。

为促进交流,考察团翻译了成员的文章,打印百本带到墨西哥。

埃斯特瓦,温文尔雅的彬彬君子,观点一针见血,毫不含糊。我们一见如故。他讲给我们听他走过的路,如何促成他对现代化发展的反思。他说,外祖母是瓦哈卡州的萨波提克(Zapotec)原住民,他爸爸早逝,妈妈觉得跟原住民有血统关连是羞耻,外祖母来墨西哥城看他们,只能从后门进出;妈妈禁止外祖母用萨波提克原住民语言跟孙儿交流,似乎誓要切断跟原住民文化、习俗、语言的任何联系。可是,埃斯特瓦特别喜欢跟外祖母待在一起,放假时,总是要求去外祖母的瓦哈卡家里住。跟我们交谈时,他特别强调他的身体里流着原住民血液。但是,他是到了40多岁的时候,才回顾跟外祖母的交往中,他是如何学到原住民价值观和生活实践里的宝贵传统。

1936年出生的埃斯特瓦,赶上二次大战后墨西哥社会的上升期,曾是IBM最年轻的行政高管。1960年代初,向往古巴革命,埃斯特瓦离开商界,短暂参加了墨西哥的城市游击队,却对暴力有所保留,很快退出;1970-1976年,他担任墨西哥总统府策划公共预算的高官,当新总统将要就职而且想任命他为经济部长的时候,他离开了官场,因为在商界和政府里,他看到极为腐败的政商权力格局是不能通过内部来改良的,“发展”为大多数人谋求福祉的许诺是一场彻头彻尾的骗局。思想上,他从信奉天主教教义,转到经济理性,再转到马克思主义,走了一大段崎岖路后,1983年,遇见了伊凡-伊里奇。伊里奇是有名的摆脱正规教育(de-schooling)的主张者,在墨西哥城外有一个小房子,经常主办学习讨论会,是青年思想者向往之处。埃斯特瓦遇到伊里奇,以往的困惑在这里得到梳理,思想轨迹转到更加清晰的路向,学习从现代发展抛弃的、唾弃的边缘群体的角度,重拾原住民的传统碎片,寻找激进改出资本主义/社会主义现代化的路径。吸收了印度的甘地和巴西的保罗-弗雷尔(Paulo Freire)的思想,他着手开发另类教育。1994年萨帕塔人起义,墨西哥城几十万支持萨帕塔人的示威群众里,有埃斯特瓦的身影。接着他联系萨帕塔人,斡旋政府与萨帕塔人的谈判,作为萨帕塔人的顾问,协助促成1996年达成的历史性的《圣安德列斯协议》。

2002年我们在瓦哈卡州的地球大学拜访埃斯特瓦时,地球大学经过多年酝酿后成立了才3年,其中一个作用是培训萨帕塔人、墨西哥的年轻人以至来自全球的学员,学习与生活息息相关的知识、技能,重拾自尊、自信。

埃斯特瓦在瓦哈卡州的地球大学

其后,以地球大学为模范的民间学校在各地成立,埃斯特瓦协助在恰帕斯州建立“综合技能原住民中心”(CEDECI),中心学员只接收原住民社区成员。2014年,我(刘健芝)带领一个中国青年学者考察团,拜访埃斯特瓦,参观了“综合技能原住民中心”。

埃斯特瓦是2015年正式成立的全球大学的创始成员之一。2020年岭南大学主办第七届南南论坛,埃斯特瓦应邀为主讲嘉宾。84岁高龄的他,很想来香港、来中国内地,参观考察中国的乡村建设运动。由于疫情,论坛改为线上举行,7月11日,由我(刘健芝)主持的 “人类之未来——另辟众径告别资本主义”主论坛上,埃斯特瓦和印度的帕拉贾米·塞纳斯 (Palagummi Sainath)谈论当今的危机和出路,戴锦华作为评论人,响应了两位讲者的愤怒与期盼。

我们在墨西哥,遇到很多前辈,与埃斯特瓦一样,顺着良知探寻出路,与边缘群体同行。路易斯-洛佩兹雷拉(Luis Lopezllera)是我(刘健芝)早在1990年在非洲贝宁开会时认识的,他家曾是大地主,他十岁就拥有自己名下的土地,二次大战期间,墨西哥民族工业发展,他父亲生产铅笔,算是小实业家,战后美国资本入侵垄断,家道中落。他读的是建筑专业,但是看到泥水匠、建筑工人为别人建房自己却无家可归,于是他协助成立泥水匠工会,从此走上社会改革之路,大半生致力于推动社区货币作为手段建设农村社区和推动城乡融合。我(刘健芝)与他在1990年认识之后,长期推动南南合作。2002年的中国考察团,通过他的引介,认识了埃斯特瓦,也探访了恰帕斯地区。

2002年的考察重点当然是恰帕斯州的萨帕塔运动。考察期间,认识了多位毕生为原住民福祉呼喊奔走的前辈。豪尔赫-圣地雅哥(Jorge Santiago)2014年出版了一本书:《团结经济政治》(Economía Solidaria Política), 详细叙述他30年在丛林的经验,如何通过教会网络,为萨帕塔人促销产品,安排社区与外界接触。圣地雅哥夫妻参加了第一届南南论坛(2011年),并参与中国西南调研团(重庆-成都),薛翠负责带队,记得拜访四川地震灾后重建的民居的时候,在院子里,他们夫妻安静地与当地农民围坐在小烤炉边取暖,圣地雅哥一脸深情地说:“和你们在一起,就像和萨帕塔原住民在一起。”玛丽亚-桑塔纳 (Maria Santana)是恰帕斯大学的人类学教授,协助萨帕塔妇女生产玉米跟圣克里斯多夫市 (San Cristobal)的社区厨房合作;她的丈夫胡安-奥赫达 (Juan Ojeda)在1980年代为了协助组织原住民,住进丛林深处,与原住民同吃同住同劳动同建设社区,因为两个孩子出生而搬迁回去圣克里斯多夫市,好几个萨帕塔运动的司令,例如塔乔(Tacho),曾经是他的学生。哈维耶·瓦加斯(Javier Vargas)跟胡安-奥赫达一样,实践解放神学,作为恰帕斯州主教萨缪尔-鲁伊斯 (Samuel Ruiz)的左右手,跟原住民一起用镰刀开荒种地,打破许多教会禁忌,促成原住民社区的自我组织;2010年墨西哥世界社会论坛,我(刘健芝)作为主题发言嘉宾,获政府文化部邀请参加晚宴,在墨西哥城中心的饭店,碰巧跟他同桌,他讲述在丛林的经验,我忙着写笔记,两人都没碰服务员送上来又撤下去的美食。也是为原住民奔跑的路易斯-布斯塔曼特 (Luis Bustamante)在墨西哥城郊山里,被准军事组织来他家破坏,他和女儿幸好爬到树上,避开一劫,可是女儿受惊过度,一生要他照顾。我们在第五届南南论坛(2018年)组织萨帕塔经验分享的专题,邀请了墨西哥国立自治大学教授大卫-巴尔金(David Barkin)和墨西哥国家人类学与历史研究院教授吉尔伯托-洛佩斯-里瓦斯(Gilberto Lopez Y Rivas)。2016年,我们在加拿大蒙特利尔世界社会论坛上,做中国乡村建设运动的报告,巴尔金莅临,听后高度赞赏,因而相识;里瓦斯则是经埃斯特瓦极力推荐而认识的。他们撰文高度评价萨帕塔社区自治经验,并论证原住民作为社会变革的主体。里瓦斯更是孜孜不倦地传发关于萨帕塔社区的最新消息,图文并茂,让外界从小小的手机中也能与远方丛林深处的萨帕塔人共呼吸。

萨米尔-阿明(Samir Amin)这样说:

"有人认为,我们的社会迫切需要批判性思维,以了解变革的机制,这种思维反过来可以影响变革,使社会摆脱资本主义异化及其悲惨后果。对于绝大多数人类(亚洲、非洲和拉丁美洲的人民)来说,这种需要是至关重要的,因为亚非拉人民目前正经历着资本主义作为一种纯粹和简单的掠夺形式。因此,我建议区分两批人,一批是我称之为知识操作者,他们为既定的意识形态机器服务,而另一批则是真正的知识分子。"(《全球化时代的资本主义》,1999年)

埃斯特瓦等“真正的知识分子”,不是要做救世主,而是带领我们去深刻思考,人类毫不羞愧于自称“万物之灵”,但已经造成地球毁灭性的几乎无法扭转的破坏。在墨西哥这些知识分子身上,我们学习到,什么叫放下优越社会地位和闲适生活,投身为大多数人谋福祉的事业。这些社会精英,是原住民运动和萨帕塔运动的不可分的部分。墨西哥朋友告诉我们,墨西哥深陷社会危机,离上帝太远,离美国太近;社会改革/革命的其中一个中坚力量,是大学老师和学生,有些甚至组成城市游击队。当然,最为人熟悉的,是副司令马科斯(Subcommander Marcos)。

YA BASTA!(受够了就是受够了!)

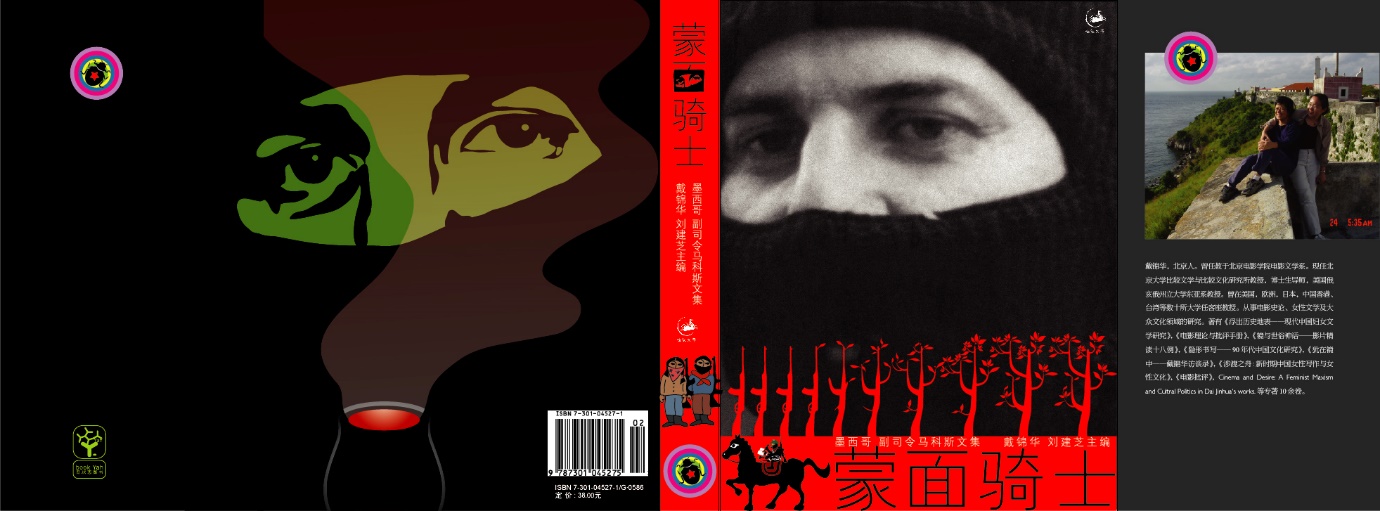

我(刘健芝)与副司令马科斯的相遇,是在2006年5月。当时,正值墨西哥总统大选期间,萨帕塔运动的主张是,只要墨西哥被殖民化的体制不改变,议会民主政治只不过转移视线,延续不正义的制度,因此呼吁民众抵制选举。萨帕塔运动推出“另类宣传运动”(The Other Campaign),派出代表团,在全国巡回探访各个社区,让底层和边缘群体述说其处境和诉求,让社会聆听,让各方交流。在墨西哥城,马科斯在三所大学举办聆听会,我通过洛佩兹雷拉的传译,介绍亚洲的民众运动,把一大摞关于中国和亚洲的书籍送给马科斯,包括《蒙面骑士》的彩色打印稿(当时清样已出但书还没印出来)。

《蒙面骑士》,戴锦华、刘健芝主编,2006年6月出版,封面设计第一稿

2006年5月2日,晚上九点,墨西哥大都会大学,萨帕塔运动巡回聆听会上。马科斯(左二),刘健芝(右二)、洛佩兹雷拉(右一)

2006年,左翼阵营推出的总统候选人安德烈斯-曼努埃尔-洛佩斯-奥布拉多(Andrés Manuel López Obrador)呼声甚高,结果落选,有人归咎为选举舞弊,有人归咎萨帕塔运动呼吁抵制导致左翼阵营损失选票。一度,萨帕塔运动备受左翼阵营非议。2018年总统选举,这一次,洛佩斯-奥布拉多重出竞选,萨帕塔运动没有呼吁抵制,却联合原住民治理代表会(全国58个原住民部落参加),派出一位原住民妇女帕特里西奥-马丁内斯(Patricio Martinez)(简称Marichuy)参选,明言不接受政府给的竞选经费,也不谋求当选,只是利用竞选机会巡回宣传,彰显原住民的诉求,广泛串连。马丁内斯是传统草药医师,她说,只有传统智慧能治疗病重的墨西哥社会。时隔12年,呼吁抵制大选或者派出独立候选人,萨帕塔运动初衷没变,只不过以不同方式表达同样的政见批判。当然,对于传统左翼,他们是另类。萨帕塔运动本身,也很难用“左翼”一词来描述。

原住民治理代表会和萨帕塔运动推出的原住民总统候选人马丁内斯

1994年,萨帕塔妇女参加起义,抵抗政府正规军。

1994年1月1日,北美自由贸易协议正式生效。 【7】萨帕塔解放军在恰帕斯州宣战:YA BASTA!(受够了就是受够了!),战斗12天,政府军伤亡人数是单位数,萨帕塔解放军伤亡150人。由于国内外民间社会的巨大压力,政府被迫停火,展开和谈。1995年2月在瓜拉卢佩-塔佩亚克(Gualalupe Tapeyac)社区,政府企图缉拿萨帕塔解放军领袖,但不成功。1996年2月,墨西哥总统与萨帕塔解放军签订《圣安德列斯协议》,承认原住民自治权,但政府和参议院并没有信守承诺。2000年,国家行动党(PAN)击败执政71年的革命制度党(PRI)上台,带来一丝微弱希望。2001年3-4月,萨帕塔人展开壮观的大篷车巡访之旅,穿越十多个州,最后到达墨西哥城,50万人聚集声援,萨帕塔解放运动代表在国会演讲,重申要求尊重《圣安德列斯协议》。一个月之后,国会通过一项《原住民文化与权利》法案,但内容完全违背《圣安德列斯协议》。马科斯副司令宣布,该法案更准确地说,应该称为《宪法承认地主和种族歧视者的文化与权利》法案。

革命制度党的国会议员Demetrioi Sodi de Tijera曾经评论,原住民法律的修改并不那么重要,因为今天“印第安人实际上不存在”。政府借口恐怕萨帕塔解放军重新发动游击战,派遣更多军队前往恰帕斯区的丛林驻守。不过,虚伪腐败的政府未能节节胜利,2003年7月国会选举的投票率非常低(全国60%选民不投票,恰帕斯州有70%选民不投票),政权的统治合法性摇摇欲坠。在这背景下,2003年8月9日,在奥文地(Oventic),萨帕塔运动举行原住民大会,宣告原住民拒绝怜悯与施舍,要掌握自主权;原住民自发组织,建立善政的海螺自治区(caracole)(善政对比现行的苛政)。选这一天,也是为了纪念革命先烈埃米利亚诺-萨帕塔(Emiliano Zapata)生于1879年8月8日。

烈日当空,奥文地社区广场挤满了人,我(刘健芝)和温铁军碰巧在墨西哥开会,在友人的引领下,参加了这次民间盛会。当地报章《日报》(La Jornada)报道,参加的国际友人来自意大利、西班牙、加拿大等国,特别强调“有至少两位来自中国”。在场不少萨帕塔人读了报纸,跑来握手,对两位中国友人特别亲切。当天正式开始的时间比原定晚了几小时,因为政府干扰通讯,萨帕塔人最后只能播放预录的录音。马科斯没有亲临现场,让在场人士有点失望;台上“转述”马科斯的话,他笑得太厉害,以致胃疼,没法出席。这次大会宣布萨帕塔军事力量退到二线,“文人”对社区的管治正式设立。也许,马科斯有意退到后台,避开传媒对他的个人追捧,让文人社区领袖跑进镁光灯光照中。

萨帕塔运动在1994年引人注目,是在1990年代初苏联解体、西方阵营向全世界宣告没有别的选项(TINA-There is No Alternative)、只有向资本主义低头的嚣张时刻,揭开新一轮的全球反抗新自由主义浪潮的序幕;2001年开始举办的世界社会论坛,口号是“不一样的世界是可能的”(Another world is possible),与此不无关系。今天,萨帕塔运动依然在全球反抗新自由主义的舞台上占据重要位置,因为至今长达27年的巨大内外压力的艰苦条件下,运动靠自身的社区力量,打造了乡村自治的楷模。

2003年8月13日,我们再到奥文地,访谈了四文四武的萨帕塔社区领袖。

2003年8月13日, 刘健芝(左一)访谈8位奥文地(Oventic)社区领袖

2014年,刘健芝、薛翠等访问奥文地海螺自治区,青年领袖负责接待与讲解。

2014年,奥文地海螺自治区调研。薛翠(右一)与萨帕塔妇女儿童合影。

2014年,奥文地海螺自治区调研。刘健芝(左二),薛翠(左一)与青年领袖交流。

尽管2003年宣布成立海螺自治区,但是原住民社区已经有了几十年的斗争中自我组织的经验,包括1960、70年代教会的协助,1980、90年代以马科斯等激进青年左翼的介入,以至1996年后的自治法例给与的空间。例如,奥文地(Oventic)早在起义前,在1990-91年已经设立了7-8个小诊所,一个中央诊所,也有小学、中学和成人教育,全部是原住民自己提供的服务,不在国家系统里面。

2003年成立的5个海螺自治区,分别是La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia, 奥文地(Oventic);这是它们所在区域的名字,成立后,它们有好玩的新名字,例如奥文地(Oventic)叫“为了人类的反抗和起义”,Morelia叫“我们语词的旋风”,La Realidad叫“我们的梦的海螺之母”。这是翻译过来的名称,原住民语言应该更为简洁吧。

必须理解的是,萨帕塔的海螺自治区或者自治乡镇,并不是地理上独立的政体。据估计,萨帕塔人所在的地区,幅员有2.4万平方公里,2018年萨帕塔人有36多万,但是,可能没有一个海螺自治区或者自治乡镇超过当地的一半人口。我们去探访萨帕塔农户时,隔壁的邻里并不一定是萨帕塔人。这也是萨帕塔自治实践的一个挑战,就是说,随时会有萨帕塔人转为非萨帕塔人——不离开住处但离开自治社区,也随时有新的当地居民加入。

海螺自治区或者自治乡镇是怎么运作的呢?从2003年正式命名成立至今,已经17个年头了。第一,它们活着,活着就是胜利;第二,2019年8月,萨帕塔运动宣布增加7个海螺自治区和4个自治乡镇,给外界大大的惊喜,表明自治不仅没有衰败萎缩,反而大幅增加了。

萨帕塔自治组织架构有三层,第一个是最底层的,也是最主要的,是村民大会,由大概300户组成,12岁以上的成人都可以参与讨论和决策。决策前尽量达成共识,偶然会候采取多数表决。每个村民社区有三大职能:1. 日常行政;2.土地管理委员会,处理森林事务和与旁边的社区的纠纷;3。社区警察。

第二层是多个村民社区组成自治乡镇。

第三层是4-7个自治乡镇组成海螺自治区,自治乡镇派出代表组成“善政政府”,三年一任,代表随时可以因为表现不佳而被撤换。

以奥文地海螺自治区为例,7个自治乡镇各选派2位代表,一共14位代表,组成“善政政府”,成员分三班,轮流由4-5位成员驻守一周处理公事,然后回家两周从事劳务。不在家的一周,有需要的话,其他村民会代行劳务,或者摊分收成。全部代表没有报酬,各个社区自行协调劳务和分享收成。

萨帕塔人完全拒绝政府或者企业的项目,只接受非政府组织的无条件援助。后者非常有限,所以萨帕塔的经济民生、教育医疗,基本上自给自足。可以说,条件艰难,政府的各种经济和福利项目,的确造成社区的分化,导致这些年来有不少萨帕塔人离开运动;没有离开的,一直坚持自立的原则。

萨帕塔经济主要以工人合作社、家庭农场和社区商店的形式进行,善政政府提供低息贷款、免费教育和医疗,和社区电台服务。经济以农业为主,生产玉米、黑豆、咖啡、香蕉、蔗糖、牛、鸡、猪。土地为社区共同拥有。同时,开展了多个项目来恢复拉坎顿丛林的生态系统,包括禁止使用化肥农药,种植超过3万棵树,推动养蜂,等等。每年,萨帕塔人对国外市场销售超过4400万美元的产品,以能购买必需的医疗用品和药物等。

在医疗和教育上,萨帕塔社区成绩斐然。医疗是免费的,1994年以来,建立了2个医院,18个诊所。如果对比萨帕塔人(第一个数字)和非萨帕塔人(第二个数字)的医疗健康状况,可以看出差别:2005年,注射疫苗的儿童:84.2% / 74.8%;2010年,享有孕妇检查:63% / 35%; 2010年,家里有厕所:74% / 54%;2013年,患有肺病的人口比:32% / 84%。尽管非萨帕塔人拿到不少政府资助,但在杜绝饥饿、维持基本健康方面,萨帕塔人特别出色。此外,因为禁酒,家庭暴力大大减少,家庭关系和妇女地位的改善,不是数字可以表述的。

在教育方面,萨帕塔人不进入墨西哥的教育体制,自行经营几百个学校,有几千名教师。他们有很多实验,例如由学生和社区共同制定课程,取缔给学生打分的做法,也通过像“综合技能原住民中心”培训社区需要的农业、机械、手工艺等适用技术。

萨帕塔自治区的小学外墙

特别值得一提的是,萨帕塔自治体制的司法和执法制度。执法方面,只有村大会设置没有报酬的“警察”,自治乡镇和海螺自治区,不设警察。司法上,也是免费提供服务,尽可能调停而不是惩罚。分为三个层次:村社区处理非议、偷窃、醉酒、家庭纠纷;不能调停的话,上区自治乡镇层面,有一个大家选出来的“名誉与正义委员会”来处理。最高一层在海螺自治区,处理萨帕塔人与非萨帕塔人的纠纷,例如关于土地的纠纷,需要最终由国家司法机构来裁定的,海螺自治区的相关人员会陪同和为之辩护。

上面所介绍的萨帕塔社区的运行方式,并非全是新创的。他们恢复沿用古老的乡规民约,例如社群都认可的群体责任制(名为cargo),就是社区是以群体组成的,所有人有义务付出,没有物质报酬,但在社群里会有声望。名誉比金钱重要得多。像Esteva所说,“每个‘我’都是‘我们’”(every I is a We)。但在某些方面,例如妇女权益上,他们引入妇女乐见的新法规。

这就是萨帕塔运动特别有名的座右铭:command by obeying,无论在萨帕塔解放军里,还是在海螺自治区里,指挥者必须顺从民众意志行事。

2003年宣布成立27个自治乡镇、5个海螺自治区,之后,经历了2006年的“另类宣传运动”后,萨帕塔运动大抵从公众视野里消失,没有多少特别的传媒热点,除了政府军和准军事组织的侵犯时而有之。政府军在恰帕斯州有77个驻军点,全国大概有60%以上的军队驻在恰帕斯州。准军事组织不时侵犯,例如2014年,一名叫做加莱亚诺(Galeano)的老师被枪杀,马科斯为了沉痛悼念,而且引起公众重视,把自己名字从马科斯改为加莱亚诺。2018年参与总统大选,是萨帕塔运动重回公众视野的时刻。

发展主义陷阱

萨帕塔运动27年来坚持走另类道路,面对的包括殖民历史遗留的难题,以及与陷于发展主义沼泽的左翼敌对的僵局。萨帕塔人与洛佩斯政府格格不入,在于对发展主义采取不一样的立场。前者持彻底批判,后者指望先发展经济后治理社会问题。以下简单描述。

洛佩斯曾任墨西哥城市长,于2014年组建新政党:国家复兴运动(MORENA),广泛获得民众支持。2018年,他以压倒性的优势赢得了总统选举,国家复兴运动在参议院和众议院都获得了多数席位。洛佩斯宣称采取新的政治路线,试图偏离自1980年代以来的新自由主义路径,而且强调遏制腐败现象。但,他的愿景依然是发展主义,以国家为主导的资本主义发展,先实现高速经济增长为基础,后实施社会政策重新分配利益。不过,实际上,洛佩斯并不将矿产国有化,也没撤销跨国公司的合同。

洛佩斯一上台,雄心勃勃,罗列一张优先经济项目的清单:“成立经济特区,修建玛雅铁路,开发特万特佩克地峡或干渠,在100万公顷土地上种植果树,在农村地区修建300条公路,建设炼油厂,修建连接墨西哥城都市区的机场系统。建立北部边境自由区,继续推行采矿项目,反复申明尊重合同,墨西哥银行独立,根据参谋长的观点,就是"使墨西哥成为投资天堂",以及国家复兴运动在国会倡议,包括修改《采矿法》与《土地法》。加强村社和社区土地私有化机制,以及最近与美国和加拿大签订延续《自由贸易协定》,贯彻资本主义制度的经济逻辑,以及声称要克服的新自由主义【8】。 萨帕塔运动发言人副司令莫伊塞斯(Subcomandante Moisés)一言蔽之:“管家和工头换了,但农场主没变。”

2018年,9月30日,美国、墨西哥和加拿大就更新北美自由贸易协定达成一致,新的贸易协定被命名为“美国-墨西哥-加拿大协议”(United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA),继续向发达国家输送廉价的原材料与制造工业产品。洛佩斯宣布,将向加拿大招(采矿)商引资。民间组织与社会代表纷纷批评,但洛佩斯一意孤行,任命弗朗西斯科-(Francisco Quiroga)为矿业部副部长,基罗加曾经替几家跨国矿业公司工作,包括全球最大的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)钢铁公司,该公司总部位于卢森堡,一直卷入与哈利斯科州(Jalisco)、科利马州(Colima)和米却肯州(Michoacán)原住民社区的冲突。还有,好几个特大开发工程都引起争议与民愤,比如:(1)玛雅火车(The Mayan Train),原意是开发南部原住民地区发展观光旅游业,但由于部分路线深入丛林,引起原住民社区不满乃至环保团体抗议;(2)价值7亿美元的莫雷洛斯综合项目(The Morelos Integral Project, PIM)包括一条160公里长的天然气管道,贯穿特拉斯卡拉州(Tlaxcala)、普埃布拉州(Puebla)和莫雷洛斯州(Morelos),以及两座热电厂,位于墨西哥肥沃的中部山谷,并靠近活火山波波卡特佩特尔(Popocatépetl)。该管道是西班牙Elecnor和Enagás公司各占一半的合资企业,而发电厂项目则由西班牙能源公司Abengoa获得。他们在未经当地社区居民同意的情况下,在莫雷洛斯州、普埃布拉州和特拉斯卡拉州60个农民和原住民的土地强行上马,导致抗议活动此起彼伏,无法平息【9】。

莫雷洛斯综合项目自启动以来就引起了当地的强烈反对,原因包括管道靠近波波卡特佩特尔活火山,可能造成环境破坏,以及对当地农业社区生计的影响等。2011年11月获得运营合同,2012年9月获得了墨西哥政府许可证,不过由于当地持续反对,直到2014年才开始施工。2015年12月完工 ,于2016年4月准备进行商业运营。2019年2月,多年来领导反对PIM的当地活动家萨米尔-弗洛雷斯-索贝拉内斯(Samir Flores Soberanes)在其位于莫雷洛斯州的家门口被暗杀。莫雷洛斯、普埃布拉和特拉斯卡拉捍卫土地与水源人民阵线(Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos,Puebla y Tlaxcala)公开谴责暴行。截至2020年5月,由于民怨依然沸腾,该管道仍处于闲置状态【10】。

2020年11月25日,萨帕塔民族解放军发公开声明《为了生命,反对金钱----呼吁声援保卫莫雷洛斯、普埃布拉和特拉斯卡拉捍卫土地与水源人民阵线》,谴责国民警卫队于2020年11月23日驱逐在莫雷洛斯州(Morelos)圣佩德罗阿帕特拉科(San Pedro Apatlaco)扎营抗议的农民,并逐一指控从莫雷洛斯综合项目中获利的政府及跨国公司如何破坏和剥夺原住民领土:“Elecnor和Enagasa,获得了天然气管道的合同;Bonatti和Abengoa,他们将在Huexca建造天然气管道和热电厂;以及Saint Gobain,Nissan,Burlington,Continental和Northeast Natural Gas东北天然气公司,他们将从天然气销售中获利。【11】”

外资采挖

《拉丁美洲被切开的血管》成书于1970年代,揭示拉美世界怎么变得如此悲惨。如今,原住民依然处在生死边缘上。

墨西哥人口1.29亿(2017年),印欧混血人和印第安人占总人口的90%以上。全国贫富分化严重,贫困人口占总人口的43.6%。恰帕斯洲约有100万名原住民,包括Tsotzils、Choles、Zoques、Tojolabales、Tseltals等族群。恰帕斯洲每年有15000名原住民死于本可治疗的疾病,比如呼吸道感染、寄生虫、疟疾、麻疹等等。他们怎么样死去,怎么样挣扎求生,外界“文明”对此一无所知。

我们多次踏足拉美,感受非常深刻的是,原住民出于对大自然敬畏的信仰,不会予取予夺所谓“自然资源”,各个跨国公司却一直虎视眈眈,千方百计采挖剽窃。

墨西哥萨卡特卡斯自治大学(Autonomous University of Zacatecas)教授达西-泰特罗(Darcy Tetreault),在其文章 “墨西哥的新采掘主义(new extractivism)-- 租金再分配以及对采矿和石油活动的抵制 ”, 回顾采挖业的百年历史,指出当前拉丁美洲经济陷入再度初级商品化(“re-primarization”),即以出口初级商品拉动国内经济,墨西哥也不例外。所谓新采掘主义,即国家通过征收高得多的税款和特许权使用费间接获取盈余,或者通过国营企业直接获取盈余,如墨西哥国家石油公司(Petróleos Mexicanos,PEMEX),以获得的盈余施行社会福利政策。但,由于跨国公司与当地政府成为利益共同体,因此,当采掘活动影响当地农民和原住民社区的生计,并发生冲突,政府往往站在跨国公司一边【12】。

在墨西哥,石油开采是在二十世纪初波菲里奥-迪亚斯独裁统治时期(Porfirio Díaz’s dictatorship)开始的。1901年,颁布了第一部专门针对石油的法律。该法给予私营石油公司方便的土地使用权和进口设备、开采石油和出口石油的权利,而无需纳税。这与1892年通过的国家《采矿法》的立场是一致的,即“采矿财产应易于获得且价格低廉,自由且可自发开发,安全且可自愿保护”。从一开始,石油工业就由外国公司主导,主要是美国公司,其次是英国公司,当时的采矿业也是如此。

Penasquito金矿场

二次世界大战后,采掘活动的方向是为国家主导的工业化进程提供能源和材料,并实现经济增长。根据这些目标,1961年颁布了新的采矿法,以加强国家对该部门的控制。为此,宣布所有在国内经营的矿业公司必须由至少51%的墨西哥资本组成。1976年对《采矿法》进一步修改,以加强国家的直接参与,特别是在铁、铜、煤和硫磺的生产方面。第二年,采取了新的财政措施:对非金属矿产的采矿特许权征收每公顷30比索的税,对金属矿产征收两倍的税;特许权使用费为生产价值的7%,黄金为9%,铁、碳、镁为4%。同时,实行了各种减免和补贴,"以补偿高额的财政费用",使 "该部门增长的部分成本转移到国家"。1980年,国家拥有全国15.1%的采矿财产;墨西哥私人资本控制了48.2%,外国资本(主要是美国资本)的参与减少到36.7%。这是 "墨西哥化" 项目的高潮。

到了1980-1990年代,便跟着英美推行新自由主义。卡洛斯-萨利纳斯(Carlos Salinas)于1988年就任总统,开始积极推动采掘业私有化。沿着这一思路,半国营的矿业公司和国家矿产储备以远低于市场价值的价格出售给了关系密切的墨西哥商人。1992年,宣布了新的采矿法,完全向外国直接投资开放,允许100%的外资公司参与采矿活动的所有阶段。新的采矿法还取消了以前对特许权表面积的限制,并将特许权期限从25年延长到50年,此后可以续期。此外,第6条规定,采矿活动 "将优先于土地的任何其他用途或生产性利用"。

比森特-福克斯(Vicente Fox)(2000-2006年)和费利佩-卡尔德隆(Felipe Calderón)(2006-2012年)两任总统都属右翼国家行动党(PAN),进一步推动石油行业私有化。福克斯创建了多重服务合同 (Multiple Service Contracts),目的是让跨国公司获得在位于东北部的布尔戈斯盆地(the Burgos Basin)开采天然气的业务。卡尔德隆的是建立整体勘探和生产合同,允许PEMEX与跨国公司签订合同,提供勘探和生产领域的服务。

PAN政府主导的12年时间里,恰逢全球范围内大宗商品价格的繁荣。在此期间,墨西哥政府发放了28,810个采矿特许权,面积达6,090万公顷,相当于全国领土的31%。一般来说,这些特许权是在当地居民不知情的情况下授予的,从而侵犯了原住民社区 "自由、事先和知情同意 "的权利。此外,这些特许权以象征性的价格出售,头两年每公顷5.70比索,10年后增加到每公顷124.74比索。矿业公司不必支付特许权使用费,加上实际所得税较低,在2005年至2011年期间,矿业公司只需支付毛收入的1.2%,而当时国际矿产和金属价格正在飙升。

在这种情况下,墨西哥成为拉丁美洲采矿勘探领域外国直接投资的最大接受国。加拿大矿业公司在寻找贵金属的过程中,率先扩大了矿业疆域,2012年,在矿业繁荣的高峰期,加拿大挖走了墨西哥几乎三分之二的黄金和一半的白银。2000年至2012年,矿业生产的实际价值翻了两番多,达到224亿美元。

在这种采挖业快速扩张的现实中,生态环境遭受严重破坏,与原住民社区的冲突倍增。墨西哥中北部出现抵抗露天金矿项目的斗争,比如(1)在萨卡特卡斯州的Mazapil,当地农民和居民多次暂时阻止世界第一的金矿开采公司:美国纽蒙特黄金公司(Goldcorp-Newmont)的佩尼亚斯奎托(Peñasquito)矿的开采,争取获得公平的补偿、更大的利益和用水;(2)在圣路易斯波托西市边缘的圣佩德罗山(Cerro de San Pedro),当地居民极力抵抗,试图阻止加拿大新黄金(New Gold)开采公司的圣希维尔(San Xavier)矿的运作。

Acacoyagua 原住民社区反对采矿

生物剽窃(Biopiracy)

全球8%至12%的物种在墨西哥发现,墨西哥的生物多样性仅次于巴西、印度尼西亚、哥伦比亚和澳大利亚,位居世界第五。同时,墨西哥拥有巨大的文化多样性,世界排名第六,从西北部的广大干旱地区到东南部的热带雨林都有。这种地理气候的多样性部分是由于该国特殊的地理位置,大陆和世界生物地理区域交汇的地方:特别是与近北极和新热带生物区域。据计算,全国55-60%的种质是在原住民居住的地区发现的。

墨西哥正是由于拥有丰富的生物多样性才被跨国公司垂涎,故,生物盗窃的情况非常严重。"生物剽窃"【13】一词是由国际农村发展基金会( the Rural Advancement Foundation International ,后改名为Action Group on Erosion, Technology and Concentration)主席帕特-穆尼(Pat Mooney)于1993年创造的,具体指的是: "利用知识产权制度使生物大自然和知识的专属所有权和控制权合法化,而不承认、补偿或保护原住民和农村社区的贡献"。生物剽窃乃政治概念,为资本主义社会致富的机制,导致生态灭绝。最臭名远播的例子莫过于国际生物多样性合作机构-玛雅公司 (International Cooperation Biodiversity Group-Maya, ICBG Maya)。

1998年,著名民族植物学家布伦特-柏林 (Brent Berlin)和妻子埃洛伊丝-A-柏林 (Eloise A. Berlin)博士成立了ICGB-Maya。他们在恰帕斯州玛雅人的种族植物学和医药知识方面有四十多年的工作经验。同年,ICBG - Maya、El Colegio de la Frontera Sur、乔治亚大学和英国Molecular Natural Limited公司(1999年取代了跨国公司Xenova Discovery)签署生物勘探项目,寻找活性物质(特别是制药行业),但主要集中在拥有世界上最大的生物多样性的恰帕斯州。

讽刺生物剽窃的漫画

虽然这个项目是在1998-99年商定的,但布伦特-柏林博士在该地区的种族植物学研究至少可以追溯到1987年,当时他开始研究玛雅种族植物医学。1996年,布伦特-柏林与埃洛伊斯-安-柏林出版了《墨西哥恰帕斯高原玛雅人的医学种族生物学:胃肠道疾病》(Medical ethnobiology of the Highland Maya of Chiapas, Mexico: the gastrointestinal diseases )【14】, 详细介绍了恰帕斯州生物多样性的医疗用途,以及在哪里可以找到生物多样性及其丰富程度。ICBG 玛雅试图将提取的活性成分专利化及商业化。1999年,这个项目仅仅从Chenalho、Oxchuc、Tenejapa和Las Margaritas的社区就收集了近6000个样本,并在其中三个市辖区登记了至少200个传统药方。这引起了关于伦理道德与商业资本的极大争议,最终2001年这个项目被取消。

ICBG 玛雅例子只是生物剽窃的冰山一角。

糖衣毒药

原住民除了土地大自然被外资掠夺,连水也被可口可乐等跨国公司抢夺,再包装为糖衣毒药,大量倾销,摧毁原住民的身心健康乃至饮食文化。

恰帕斯州Zinacantán镇的欢迎广告牌。一位身着本土服饰的妇女手持一瓶可乐, "打开幸福"。

墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加泰尔(Hugo López-Gatell)指出,糖尿病、高血压和肥胖症的高发是墨西哥Covid-19死亡人数多的主要因素。他一针见血,如果人们的饮食中没有垃圾食品和含糖饮料,即"瓶装毒药",任何病毒对墨西哥人口的影响都会减少 【15】。

世界上没有人比恰帕斯州的居民喝得更多的可口可乐和其他含糖饮料。根据恰帕斯州和南部边境多学科研究中心(Cimsur)2019年的一项研究,居民平均每人每年喝下821.25升汽水。细分下来,恰帕斯州的每个男人、女人和孩子平均喝了3285杯250毫升的苏打水。这几乎是每人每周16升,或每天2.2升喝下 “瓶装毒药” 。

Cimsur研究发现,恰帕斯州的含糖饮料消费率是全国每人每年150升的5倍多;对比美国居民平均每年喝100升软饮料,而全球平均水平为25升,仅为恰帕斯州消费水平的3%。“瓶装毒药”造成了一种上瘾,居民将含糖饮料视为日常必需品,而不是奢侈品或治疗。2016年有研究发现,恰帕斯州有3%的婴儿在只应该喝母乳的情况下被母亲喂了可口可乐【16】。

面对长期缺水和糖尿病流行的双重危机下,圣克里斯托瓦尔居民找到了罪魁祸首:庞大的可口可乐工厂。该厂拥有每天抽取30多万加仑水的许可证,这是几十年来与联邦政府达成的协议的条件。密歇根州凯特林大学社会学教授劳拉-梅伯特(Laura Mebert)指出,可口可乐公司为其用水特权支付的金额过低,每260加仑才约10美分。可口可乐向联邦政府支付这笔钱,而不是向地方政府支付,而为居民服务的基础设施却真的崩溃。"

工厂属于食品与饮料巨头Femsa,拥有墨西哥和拉丁美洲大部分地区罐装和销售可口可乐的专利。可口可乐(墨西哥)前首席执行官比森特-福克斯曾在2000年至2006年担任墨西哥总统。可口可乐公司占据了墨西哥73%的汽水饮料市场,而在美国则为42%。

可口可乐掠夺水源引起民怨沸腾。2017年4月,蒙面抗议者手持写着 "可口可乐杀死我们 "的十字架在工厂外游行,要求政府关闭工厂。为农村社区提供清洁水的组织Cántaro Azul负责人费尔明-雷加达斯(Fermin Reygadas)批评:"当你看到没有水供应和卫生设施这样基本的东西,但这家公司却获得最好的水源,你自然会感到震惊。【17】”

吊诡的是,自从半个世纪前瓶装可口可乐来到这里,就与当地宗教文化深深地交织在一起。在恰帕斯州高地,可口可乐被认为有神奇的力量,打嗝可以驱除体内的恶灵,而用于宗教仪式。教堂里,可乐瓶摆满了过道,甚至装饰了祭坛。在一些传统的原住民仪式和典礼中,可乐已经取代了玉米和甘蔗酒,成为献给神灵的祭品【18】。

蒙面骑士副司令马科斯

关注萨帕塔运动的动向,往往追踪副司令马科斯的一举一动。其实,马科斯已不是个人,而是象征萨帕塔运动的一个符号。由戴锦华、我(刘健芝)主编的《蒙面骑士——墨西哥副司令马科斯文集》(2006年)已经刊载马科斯精选文章,这里不赘。

蒙面骑士副司令马科斯

2003年,马科斯宣布军队在社区事务上退居二线,之后,他个人宣布不担任要职,不断提出萨帕塔运动是集体的,不是个人的。他尽量避开镁光灯,但当然没有销声匿迹,而是经常发文讽刺时弊。2020年12月30日,以署名副司令加莱亚诺,发表《酒馆》,描述了21世纪朱门酒肉臭,路有冻死骨:

你不太知道为什么,但你正和一个小女孩手拉手走在一起。你正想问她你要去哪里,却在一个偌大的酒馆前经过。酒馆挂着一个巨大的照明标志,像电影院大棚,上面写着, "历史以大写 “H”开头–酒馆",下面写着:"妇女、儿童、原住民、失业者、其他性别的人、老人、移民或其他无用的人不得进入"。"一只白手又说:"在这个地方,黑人生命无关重要。"一只男性的手潦草地写着:"如果妇女表现得像男人,就允许她们进入"。场所门外堆满了各种年龄的妇女尸体,从她们破烂的衣服来看,属于各种社会阶层。你和小女孩停了下来,不甘心。你从门外偷看,见男女骚动,个个举止阳刚。一个男人拿着棒球棍站在吧台上,威胁性地朝四面八方挥舞着。里面的人群泾渭分明:一方在鼓掌,另一方在嘘声。所有的人都喝得酩酊大醉,面色潮红,目光愤怒,口水顺着下巴滴落。【19】

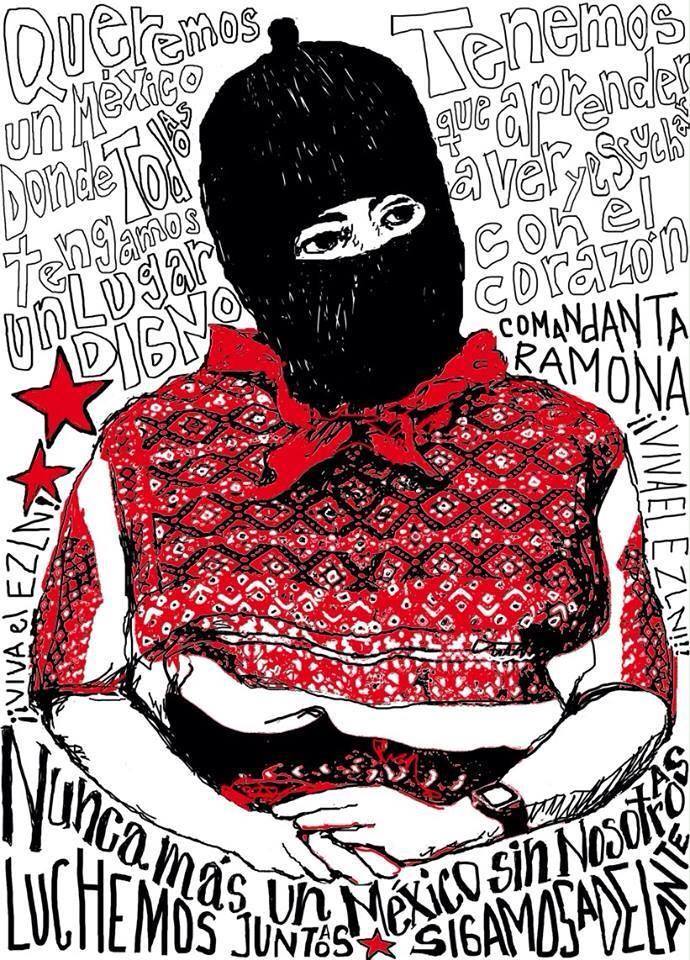

在萨帕塔运动里,与副司令马科斯同样名声显赫的,是司令拉蒙娜(Ramona)。1994年起义军3000人中,有1000人是女性,拉蒙娜负责指挥起义的部署。之后,1996年与政府谈判,拉蒙娜的角色举足轻重。即便她身患癌症,在生命的最后时光依然不辞劳苦,为原住民呐喊。2006年1月6日,拉蒙娜去世,年仅47岁。【20】 葬礼有一千萨帕塔人参与。改变萨帕塔社区的女性地位、家庭关系,以至通过萨帕塔《妇女革命法》巩固新的性别关系。

萨帕塔司令拉蒙娜(Ramona)

“我们都是拉蒙娜”

1994年恰帕斯原住民起义的时候,未必想过能有自主建设社区的未来,因为政府军肯定有能力把他们的海螺壳肆意踏碎,壳破人亡。宣告起义,为的是与其无声地死去,不如走出丛林、高声呼喊,让世人至少知道他们曾经存在,以他们的灭亡彰显“现代文明”的暴力。萨帕塔人从来没有也无法计划以暴力革命或者武装夺权的方式,寻求全国整体的或者地方割据的变革。萨帕塔人没有贩毒、没有购买武器建立“正规”军队,我们所见的“解放军”,手持的是木棍,象征勇武抵抗,当然抵挡不了配备精装武器的政府军。

萨帕塔妇女主力军

萨帕塔人手中真正的“武器”,不是“木棍”,而是善良、大爱、同情、同理。既代表被资本主义现代化灭绝的先行者,也代表艰辛地摆脱发展主义梦魇的先行者,知其不可能而为之,希冀带领人类躲避灾劫。救救孩子!21世纪过了五分之一,这个百年口号依然回响。

萨帕塔人27年以来默默地、点滴地耕耘,建立共享体,展现了希望的勇气,勇气的希望。

注释

【1】Sitrin, Marina. 2019. “Practicing affect as affective practice”, Commoning with George Caffentzis and Silvia Federici, eds. Barbagallo et al. Pluto, 309-310.

【2】 Nash, June. 2009. “Modernity, post modernity, and transformation of revolutions”, Latin American Research Review, Vol.44, No.3, 222.

【3】 Esteva, Gustavo et al. 2013. The Future of Development: A Radical Manifesto. Bristol University Press, p.56.

【4】 de Certeau, Michel. 1986. “The politics of silence: the Long March of the Indians”, Heterologies: Discourse on the Other. University of Minnesota Press, 225-33.

【5】 Esteva, Gustavo. 2015. “Conversing on the commons: an interview with Gustavo Esteva”, Community Development Journal, Oct, Vol.50, No.4, 746-7.

【6】 Esteva, Gustavo. 2015. “Conversing on the commons: an interview with Gustavo Esteva”, Community Development Journal, July, Vol.50, No.3, 531-3.

【7】北美自由贸易协议(NAFTA)由美国、加拿大、墨西哥在1992年8月12日签署,于1994年1月1日正式生效,北美自由贸易区正式成立。

【8】Gilberto López and Rivas, Mexico: Indigenous Resistance and Neoliberal Re-colonization in the Fourth Transformation, a paper for SSFS7 Climate Change, Global Crisis and Community Regeneration, 8-17 July, 2020.

【9】https://upsidedownworld.org/archives/mexico/mexico-in-the-land-of-zapata-a-community-fights-natural-gas-development/

【10】https://www.gem.wiki/Morelos_Gas_Pipeline

【11】 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/11/25/por-la-vida-y-contra-el-dinero-el-cni-cig-y-el-ezln-llaman-a-la-solidaridad-con-el-frente-de-pueblos-en-defensa-de-la-tierra-y-el-agua-de-morelos-puebla-y-tlaxcala/

【12】 Darcy Tetreault, “The new extractivism in Mexico: Rent redistribution and resistance to mining and petroleum activities”, World Development 126 (2020), p.1-9, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104714

【13】 Gian Carlo Delgado, “Biopiracy and Intellectual Property as the Basis for Biotechnological Development: The Case of Mexico”, International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 16, No. 2, Winter 2002, pp 297-318.

【14】Berlin, Elois Ann, and Brent Berlin. 1996. Medical ethnobiology of the Highland Maya of Chiapas, Mexico: the gastrointestinal diseases. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

【15】 Combating the virus: ‘We don’t need bottled poison:’ health minister, July 20, 2020, https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/combating-the-virus-we-dont-need-bottled-poison-health-minister/

【16】 With average daily consumption of 2.2 liters of Coca-Cola, Chiapas leads the world, August 19, 2020, https://mexiconewsdaily.com/news/with-average-daily-consumption-of-2-2-liters-of-coca-cola-chiapas-leads-the-world/

【17】 “A Town With Little Water, Coca-Cola Is Everywhere. So Is Diabetes.” Oscar Lopez and Andrew Jacobs, July 14, 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/americas/mexico-coca-cola-diabetes.html 1/

【18】 Nestle M, Rosenberg T. “The whole world is watching. Soda wars. Sugar tax.” US, Mexico [Big Food Watch] World Nutrition November-December 2015, 6, 11-12, 811-832

【19】 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/12/30/part-two-the-tavern/#_ednref1

【20】 https://www.radiozapatista.org/ramona.htm

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司