- +1

聊不完的垃圾|创斯坦电台:垃圾,一座城市的“照妖镜”

近期,播客“创斯坦电台”以“垃圾分类——给每个人参与城市变革的试验场”为主题,在两期节目中,由北京ONE·艺术共创项目运营主管郑圆、澎湃新闻首席编辑冯婧和爱芬环保资深讲师和项目顾问马晓璐一起聊了聊垃圾分类与社会创新的关系。本篇为第一期节目的文字整理,讨论了垃圾这个“紧急问题”为何难以让人感同身受?谁在关心、推动和参与垃圾分类?收听播客可点击音频链接。

缘何关注垃圾分类

郑圆(北京ONE·艺术共创项目运营主管,主持人):垃圾分类从2019年开始在上海强制执行,对于普通人来说,是扑面而来的,就发生在身边。但是真正关心它如何推动和落实的人好像又不是很多,尤其是年轻人。我很好奇你们两位为什么关心垃圾分类?

冯婧(澎湃新闻首席编辑):我有一些个人体验在里面。大学期间,我对环保比较感兴趣,有次跟环保组织去参观北京的一个填埋场,特别震撼。作为一个普通人,如果不去这样的地方,真的很难把自己跟垃圾做一个连接。那是2009年,垃圾处理设施没有现在这么好,基本还是以填埋为主,填埋场味道还蛮重的,工程师也在努力地给你讲,他们希望怎么更好地处理垃圾。

我们是不是可以少产生一些垃圾?当时会对自己提出这样一个问题。当时也有人问,我们为什么不能像国外那样做垃圾分类。但当时对垃圾分类没有任何概念。

还有一个原因,我刚大学毕业时,大学旁边有一个叫八家的城中村。这个地方聚集了很多北京的拾荒者,他们骑着三轮车把各种的纸、木板等都收回来。我就租住在城中村对面的一个小区,我经常从楼上往下看,就对垃圾产生了兴趣。拾荒者在一个院子里整理废品,分门别类,再运到其他地方。那个场景特别壮观。

八家的回收物处理场地,2010年。冯婧 图

后来我成为澎湃新闻的编辑后,一直想着垃圾的事情,碰到有个人做相关研究,就会约稿。所以为我们的《垃圾分类的全球经验与上海实践》这本书慢慢积累了很多素材。如果在前几年出一个垃圾分类的书,可能没人会看,但现在很多人需要这些信息。

马晓璐(爱芬环保资深讲师和项目顾问):我是贵州人,贵州是一个山清水秀的地方。我来上海念大学后,才发现很多上海的同学没见过萤火虫,或者觉得土很脏。

我记得小时候,我们镇里有一条河,每天能看到不同的颜色。后来我上大学,就很想学跟环境保护有关的专业。但所有人都说,环境保护不就是清洁工吗?所以,我个人是挺环保主义的。

然后,我对垃圾一直有莫名的情怀。小时候跟奶奶住在一起,他们那辈人和我们有个持续的冲突:我们会把东西丢掉,但老年人会把它捡出来。出门前我丢的塑料袋、橘子皮之类的,奶奶都会捡出来,回家后会看到塑料袋被折起来,橘子皮被放到阳台上晒。每个捡出来的东西,她都有解释的理由。我那时候会觉得,其实这些东西不是垃圾。

我曾看到一个英国小镇有个博物馆,里面都是每个家庭里很普通的东西。我觉得特别棒,在中国,由于技术发展,以前的一些情感,比如邻里关系,随着时间流逝出现了断层,而看似是垃圾的物品其实是一个情感的延续。

最后,就是我加入了爱芬环保。它最早一批创始人都是知识分子,关注公民社会。在成立组织前,有人已经做了很长时间的环保倡导活动,但他们发现环保活动做得再热闹,结束后又回到日常生活,好像什么也没有改变。那时,中国的垃圾问题慢慢暴露出来了,他们就想为什么不能像日本那样做垃圾分类?是不是可以找个小区去做些真正的改变?

这些创始人在上海闸北区宝山路街道找了一个小区做垃圾分类,做了半年的时间,到2011年底,实现了小区90%的居民自主分类,把垃圾分了13类。那个小区不是很大,有一百多户。当时所有人,特别是业内人,都觉得很惊讶。公众参与分类这件事情,政府也很悲观。所以,当时专家在探讨时说,这个小区是不可复制的个案。因为,这个小区很小,而且是教师退休楼,居民素质比较高,小区还有业委会。

这个小区叫扬波大厦,所以政府称之为扬波模式。后来,爱芬环保就想把扬波模式复制到上海更多小区。在2012年,他们成立了一个专门的垃圾分类机构——爱芬环保,也成为上海第一家官方认证的专业做垃圾分类的社会组织。我在2012年4月加入了团队。

我们团队的几个前辈当时的观点是“与其坐而论道,不如起而行之”,我特别认同。我们理事长讲,面对环境问题,与其当一个抱怨者、旁观者,不如做一个行动者。

社会组织的社会力量,一个是整合资源,一个是促进大家对话。因为解决复杂问题需要多元对话,不同利益相关方共同讨论。

郑圆:其实爱芬是蛮典型的社会创新。我觉得社会创新很关键一点是,当发现一个社会问题固有的解决办法不奏效了,或者不可持续、不公平时,提出来一种创新型的解决方案。另外,社会创新是要创造一定影响力,而且具有一定的公共性,解决一个群体或社会性的问题。比如爱芬环保从扬波模式看到希望——它可以复制、扩大,进而产生影响力。

垃圾演变史也是人类社会发展史

冯婧:2019年爱芬环保突然走红了。

马晓璐:2012年以来,我们是小众中的小众。垃圾分类在环保领域里特别小众。我一直习惯于默默无闻的角色。而到2019年7月1号之后,我觉得整个世界改朝换代了。你走在路上都会听到前面两个人在说垃圾分类桶。我当时觉得太神奇了。

郑圆:我的观念里对垃圾分类是比较被动的。我以前不知道垃圾分类竟然酝酿了这么久,我真的以为是从2019年才开始有人去关心和推动的。

马晓璐:其实比你想象的还要早。2000年,中央选了8个城市作为垃圾分类的试点城市。对于基层社区的工作人员,垃圾分类是一个反反复复的工作。世界范围内,上世纪七八十年代,欧美国家物质充裕,大家可以购买很多东西,自然而然产生更多的垃圾。那时,联合国在全球看了一遍,发现中国是个垃圾很少的国家,因为物质匮乏,父母那一辈小时候是物尽其用的,那种铝制的牙膏皮,两分钱一个,很多东西都可以循环利用的。

冯婧:其实在1950年代,上海、北京都有国营公司回收各种生活废品,塑料是1950年代后才大量出现的新东西。你看现在的干垃圾,北京叫其他垃圾,其实大多数都是塑料。我妈也说,她小时候家里是没有什么垃圾的。

在前工业时代,我们现在的很多垃圾是不存在的。垃圾问题其实是工业化发展后才出现的问题,发达国家为了解决垃圾问题,才慢慢有了后端处理设施,比如焚烧厂。

郑圆:感觉垃圾的演变史也是人类社会的发展史,它们是相契合的。

冯婧:比如厨余,以前在农村里可以喂猪。但因为城市化,大家都住到城市里了,没有地方去消化厨余,就变成了垃圾。我们的书里也一直在说厨余垃圾处理的问题,把厨余垃圾收集起来,让它再变成资源,不管是沼气还是堆肥,其实是让有机质再回到自然界物质循环的过程,而工业化发展打破了这个循环过程。

马晓璐:收废品和卖废品本质就是垃圾分类。哪怕我们不分,收废品的人也会捡出来去卖,这也有一个循环系统。

郑圆:拾荒者是在经济链条上中寻求谋生的手段。我想到两个特别有意思的事,我们在社区里做居民调研工作坊,有一个阿姨就说,“之前橘子皮都有人专门收,当药材使用。”你就想收得有多细。

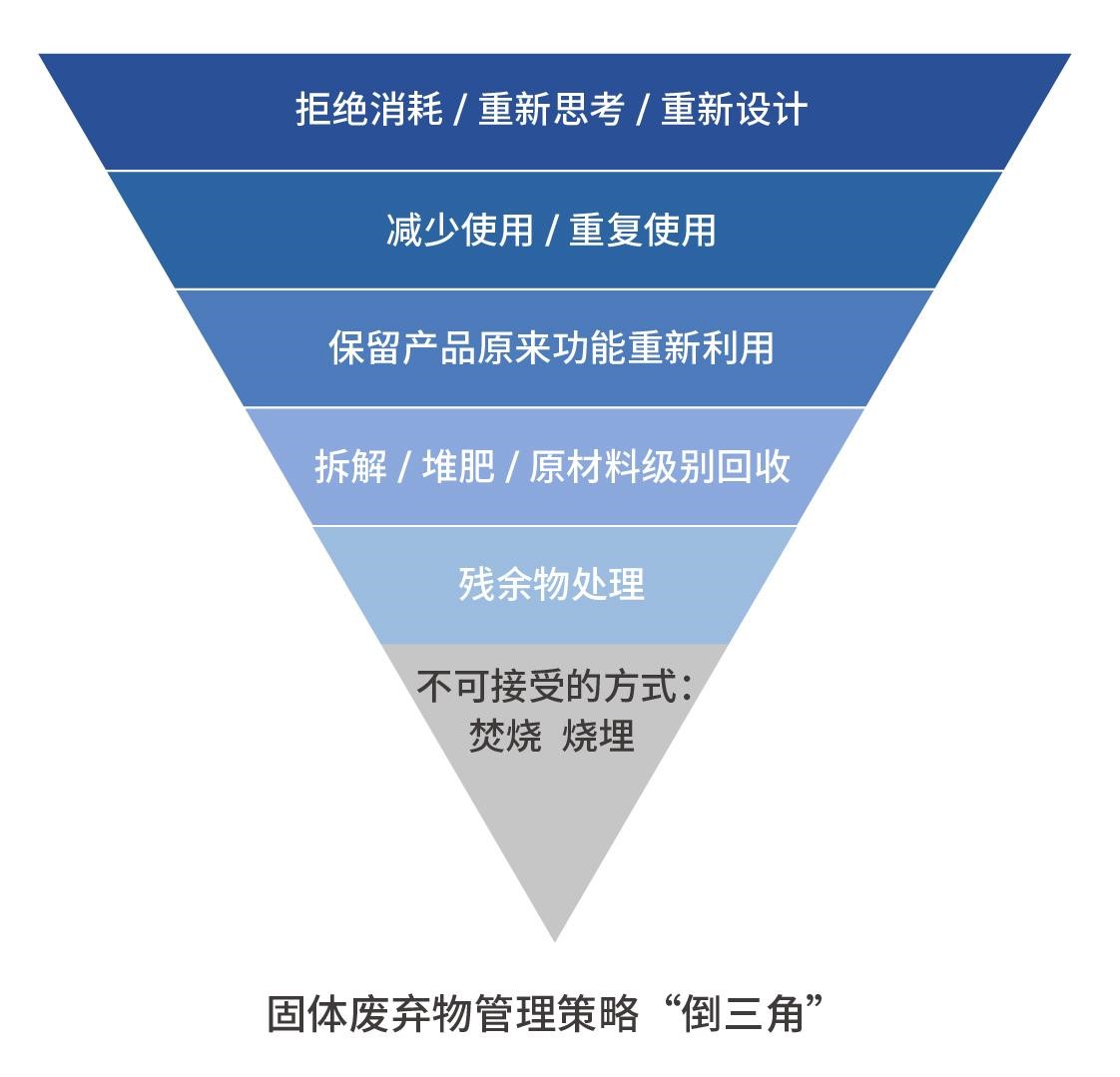

固体废弃物管理策略的“倒三角”图。© 绿色和平

我们让居民从自己的生活经验来对应无废管理层级,比如源头避免、重复使用、循环再生。我们发现,对他们来说这些词是新词,但他们一直在实践。有一个叔叔拿钨丝灯泡举例,说原来钨丝灯坏了,接上还可以再用,钨丝、玻璃都是可以循环的。

还有一件事,刚才说到喂猪,我在看《废品生活》这本书,里面提到在北京城乡结合部的废品大院里,最常见的被改建成堆废品的地方就是猪圈。我觉得特别神奇,它原本是一个可以自然消化垃圾的地方,现在又用一种人为的方式重新构建起了循环体系。

我就想到澎湃《垃圾分类的全球经验与上海实践》这本书具有一个全球图景。我想问问,为什么这本书前面要谈垃圾的历史?

冯婧:要做成一本书,还是希望信息量大一些。之前我们汇集的更多是具体案例。但是做一本书,肯定首先要给大家一个对垃圾的认知,就是全球的垃圾历史和发展状况。所以我们梳理了一些资料。我看到那些报告后,就觉得这本书还是要好好做的。

比如世界银行的报告里提到,现在全世界有1/3的垃圾是没有被妥善处理的。垃圾的后端处理更多是发达国家在做,中国也正在建设中。更多的发展中国家,比如像菲律宾的巨大的垃圾堆,可以堆几十年。垃圾问题不解决,就会演变成环境问题、社会问题。

全世界的人都想要过更好的生活,消费更多的东西。但谁来为垃圾买单呢?我们希望大家看这本书时,也可以去思考一些这样的问题。打开这本书,先给你一个震撼——我们现在到底生活在多少垃圾里。带着这样一个视角,再去看怎么做垃圾分类,可能效果是不一样的。

郑圆:实际上是让大家了解,垃圾问题不是空降的,而是火烧眉毛了。

冯婧:但大家不会把垃圾和自己联系起来。一个城市每天会有多少垃圾,大家是很难体会到的。

城市人与自然的隔阂

郑圆:大家现在为什么不关心垃圾问题?我想是因为城市里的生存环境与自然已经割裂开了。个人生活越来越封闭。每个人不可能每天都看到大自然,然后说“大自然真美好,我竟然在破坏它?”晓璐应该有很多感受。

马晓璐:有一次,我在腾讯给他们的志愿者员工讲课,我问大家,谁觉得垃圾是个环境问题。二十几个人里,只有一个男士举手,他说他小时候生活在农村,所以他看到了这个问题。

我们做社区教育时,我的学生从三岁到八十几岁不等,我们会在各个层面跟大家讲,垃圾跟我们的关系。比如在上海做社区教育时,就会讲上海每天产生的垃圾有多少,2015年的数据是每天2万吨,很多人对2万吨也没概念。折合成体积的话,2万吨垃圾,16天就能堆出一个上海金贸大厦。听到这个,不管小孩还是老年人,就会感叹,“哇,这么多”。然后,我说,那你们知道这么多垃圾去哪了吗?上海有一个亚洲最大的垃圾填埋场,面积比澳门行政特区还要大一点。但这些数据跟公众是有隔阂的。

郑圆:是的,我听到这个数据,确实有点无感。

马晓璐:我们感受不到,因为丢了垃圾后,似乎它就消失了。但这些垃圾没有消失,只是转移了。

冯婧:我想到一个纪录片《塑料海洋》,里面提到,大概上世纪五六十年代,美国的电视广告介绍,“我们现在有了塑料这种神奇的东西”,就像我们现在看到某个高科技产品一样,那个广告给人的感觉是塑料用完后,就自己消失了。但现在来看,这么多年过去了,这些塑料并不会自己消失。

海鸟胃里的塑料。《塑料海洋》剧照

马晓璐:很遗憾的是,从消费主义到城市生活的快节奏,让大家使用大量的一次性用品,然后丢掉,再买新的。地铁广告里宣传的是“我就要用新的”。

我以前的一个大学老师说,垃圾分类宣传不应该说垃圾分类让环境变美好了,这给人的刺激很弱,应该把垃圾填埋场的图片放在公共场所,让大家去共同产生压迫感和紧急感。

冯婧:我们现在做的很多事情,其实是在弥补之前的错误,然而垃圾还是每天在不断产生,以前的那些也没有从地球上消失。

郑圆:我们好像更善于接触新东西,拥抱新东西,但不擅长处理旧东西。我们提倡废品回收、循环利用,是要让大家对丢掉的东西负责,不能一直往前走,走到一定程度,势必要回头。

马晓璐:但你会感觉到时代浪潮在把你往前推。

冯婧:如果只是不断地生产问题,而不去解决它,当积累到一定程度时,必然会产生不好的影响。像我们书里讲的,很多国家走到某个点时就不得不去做垃圾分类,因为如果只是填埋,没那么多地方填,又会产生很多环境问题。总有一天,填埋场旁边的居民会抗议,东京垃圾战争就是这样。我们其实一直在为之前做的事情付出代价,越往后拖,付出的代价越大。

马晓璐:我常跟大家讲,花那么大力气来推垃圾分类,是因为它比我们想象的重要得多,不是轻飘飘的一句“环保”、“资源循环”。

社会进步需要谨慎的实践

郑圆:对于不同国家来说,都是发展到某个节点,感到急迫了,就从国家层面来处理这件事,涉及到政策的颁布和法律的制定。

冯婧:可以这样理解,垃圾分类分为前端分类和后端处理。后端处理,政府要承担起责任,如何一步一步将垃圾送入末端处理设施,要建设一个完善的后端处理体系。这个需要很大的投资和支持,所以要政府提供保障。前端分类,就是怎样让居民在家把垃圾分好类,然后自觉地扔到楼下的不同垃圾桶里面。

如果居民在家分得好,就可以说,我在家分好了,你们为什么后端设施还没有建好?同样,政府也可以说,后端设施都做好了,前端为什么不可以分好?这两个之间需要互相促进,互相信任,才能共同把事情做好。所以我们这本书想把前端和后端都展现给大家,希望大家可以彼此信任:在家做垃圾分类不是白分的,后面是有人处理的,后端也需要前端居民的支持才能更好地维持。

郑圆:垃圾分类从一开始就是需要整个社会参与的一件事情。是不是不同国家有不同策略?

冯婧:不同国家会有不同的侧重点。我个人理解,一方面要看他们自己的环境,另一方面在于他们更看重哪一点。

我举个印度班加罗尔的案例。他们是2012年产生了垃圾围城的问题,居民们开始抗议,环卫工人没地方去倒垃圾了。该怎么办?有几个环保组织及个人去起诉,最后法官做了一个很有趣的判决,作为垃圾生产者,居民没有进行垃圾分类;作为垃圾管理者,市政府严重失职。所以,要求所有居民和政府共同承担垃圾管理的责任。

班加罗尔最有趣的一点就是处理厨余垃圾。他们想了一个办法:在整个城市的范围内,以社区为单位,就地把厨余垃圾进行堆肥。实在处理不了可以交给市政机构。然后,慢慢产生一个堆肥产业链,质量好的肥料可以卖给农民。这个案例就是自上而下和自下而上的结合。

班加罗尔市新建的堆肥学习中心:社会组织正在对居民进行堆肥培训。张雪华 图

郑圆:其实最理想的状态就是自上而下与自下而上的和谐互动,促进效果最大化。你觉得班加罗尔案例可以被别的国家效仿吗?

冯婧:这肯定要城市有一定的社区基础,还要看民众是否会认同这个事情。班加罗尔案例的文章里也提到,怎样能让人接受用厨余垃圾去堆肥,需要一个漫长的接受过程。班加罗尔为什么可以推动?是因为前期有很多社会组织在当地开展活动,各方都参与其中,然后慢慢促成这件事。

马晓璐:对我来说,借助垃圾分类让我知道,每个社会的变化和进展,都是在很长时间里,有很多人努力的过程。

上海也有很多很有趣的点。比如在2012年,社区的人会说,为什么上海不出台关于垃圾分类的法律?不分类就罚,那不就解决问题了?但其实倒过来看,现在相关法律政策非常成熟了,但不代表每一个人都做垃圾分类了。所以政策和法律不一定是完美的解决方案。尽管大家第一反应还是,因为没有法律,所以我们做不好。

整个政府体系也在摸索,他们一开始也不知道该怎么做,不知道尺度在哪里。现在上海很多小区的垃圾箱房之所以有洗手池、照明,其实是我们当初在小区中听到居民的反馈后的尝试,然后介绍给政府去推广。所以,都是一点点调整、一点点磨出来的。

社会进步和发展的一个小环节,不是拍脑袋出来的,是谨慎地实践出来的。

冯婧:很多东西不做是不知道的,只有真的去做,才会遇到问题。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司