- +1

难忘2020|这一年的艺术人物,那些真趣、宽阔与反思

2020年的最后一天,当回眸这一年来的重要艺术事件与艺术人物时,拂开那些虚浮的一切,仍可以看得到一种清晰的文脉,真趣,通透,视野,一种宽阔的格局,以及担当与责任,一种对人性的真正思考。

这一年,虽然疫情的影响一直持续,但就艺术界与文物界而言,却一直看得到那些展览、作品、文字里传达的感动与温度,而这些感动与温度,是因为背后的那些人。

“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)在“难忘2020"里选择的只是中国艺术界群体里的部分代表,更多的感动与敬意当然仍在文字之外。让人难忘的更在于——当武汉因为疫情而封城时,当疫情一直在延续时,我们清晰看到的那些责任与担当,还有,真正的反思。

韩羽九十:愈见真趣,读了白石读红楼

韩羽先生九十岁了,却活得愈见真趣,愈见通透。人有趣,画有趣,文亦趣味十足。

韩羽先生曾以担任人物造型的动画片《三个和尚》与一系列戏曲人物画蜚声艺坛,可算得是一位“国宝”级艺术大家。

有人说韩羽先生是画家里写文章最好的,这句话虽非定论,但可以证明的是,这几年隐居于石家庄的韩羽先生年龄越大,写作就愈勤快,愈想打捞发现一种人生的真趣与童心。继去年底出版六卷本《韩羽集》(包括《陈茶新酒》《信马由缰》《东拉西扯》《画里乾坤》《读信札记》《涂涂抹抹》等),2020年疫情宅家期间,作画之余,读他从儿时就喜欢的齐白石,“玩之不觉为倦,览之莫识其端”,横看竖看,边想边写,遂成《我读齐白石》一书,并由河北教育出版社出版。该书一文一画,道出韩羽独特的解读方式,被他戏称为“一个九零后老头对另一个九零后老头的吹捧。”

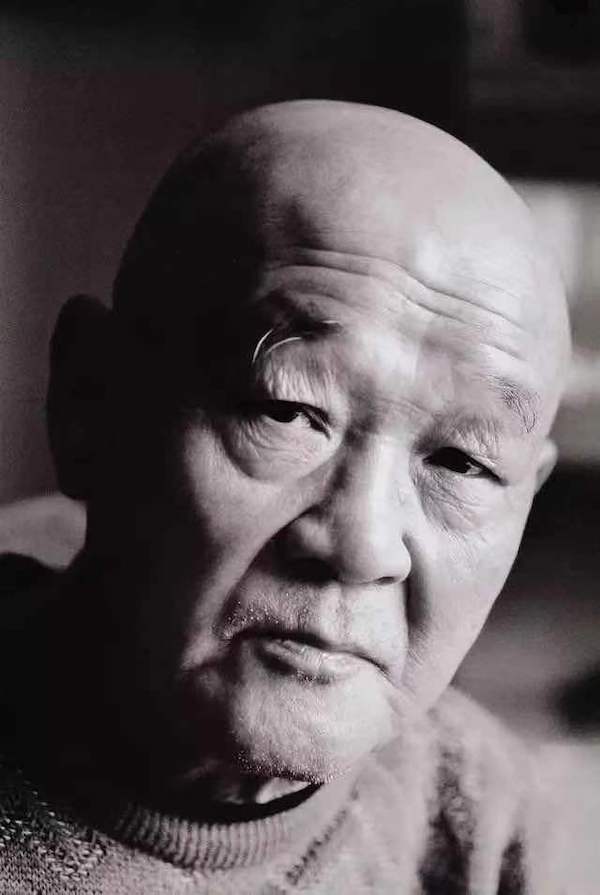

韩羽

韩羽说,齐白石的画笔,无论点向什么,那个“什么”立即妙趣横生,可亲可爱起来,比如鸡雏、青蛙、鱼鹰、小老鼠以及草间偷活的昆虫……“作画,妙在似与不似之间”不一定是齐白石最早说的,不过要表达的意思类似,不必深究。就字面上看,似乎说的只是绘画技巧,事实上,早已扩充到作者与读者互动的层面。“任何一个作品,绘画也好,书法也罢,抑或是诗歌、小说等艺术创作,什么叫做完整?画出来,写出来,印出来摆在那里,没经过读者鉴定以前,只能算是半成品,只有读者欣赏过并且和作者互动后的结果,才能算是成品。也就是说任何一部作品它都是作者和读者共同努力,共同创造的。比如文学创作,你写的书,必须留有空间,不能大白话说透,否则就成了让人猜谜,谜面一出,谜底也掉出来,谁还会有猜的兴趣。但是,又不能全无提示,让人胡猜乱猜,要有线索划范围。”

韩羽 《我读齐白石》

韩羽 《我读红楼梦》

读完齐白石不久,韩羽铆足了劲,又赶在2020年底新出版了《我读红楼梦》一书,共收录了韩羽先生几十年读《红楼梦》的散文随笔48篇,每一篇都能读到韩羽先生对《红楼梦》的热爱、博学、智慧、童趣与一直以来的好奇心:为什么宝玉笑嘻嘻一句“我就是个多愁多病的身,你就是那倾国倾城的貌”的玩笑话,黛玉听了会大怒,连眼圈儿都红了?比如,都说晴雯是黛玉的影子,但在书里她们很少打过照面,几乎视同陌路,曹雪芹为什么这么写?比如,娇憨的史湘云一向被读者喜欢,大家都知道她有个小毛病,说话咬舌头,总是把“二哥哥”叫成“爱哥哥”,但又不见她的咬舌头用在别处,莫非作者在给人暗示,相知相识,比之林、薛更近一层,更两小无猜?又比如,为什么薛蟠怕人瞧他妹妹(薛宝钗),在二十五回中找来寻去,寻了半天,废然而叹:薛大爷和我“藏猫儿”……

如今的韩羽先生,被他夫人宠着惯着,大多的时间仍躲在书房读书写字,偶或作画。有时想起先生,总感觉一种温暖与睿智,清新与通透,或者说,也是可以让人会心一笑的。

敦煌研究院院长赵声良:疫情下提速数字敦煌,纪念藏经洞120周年

疫情之下,作为重要文化地标,敦煌研究院自2020年1月24日起果断暂停开放,历经三个多月,于5月10日起恢复开放。敦煌研究院赵声良此前接受澎湃新闻采访时表示,疫情防控期间,莫高窟暂不执行正常门票政策,发售B类“疫控”票,采取只参观八大洞窟的方法,而且限定人数入窟,每组每次不超过十人。

也正是在暂停开放的“云游”期间,敦煌莫高窟与华为、腾讯等打造了“云游敦煌”及相关敦煌数字化探索。

到11月,“2020敦煌论坛:纪念藏经洞发现120周年学术研讨会暨中国敦煌吐鲁番学会会员代表大会”的举办尤其不易。论坛上,来自国内150多位资深敦煌学专家学者,通过聚焦敦煌藏经洞及其出土文物研究、流失海外敦煌藏经洞文物数字化回归模式研究、丝绸之路多宗教多民族文明交融与文化互鉴研究、丝绸之路艺术与考古研究等议题,展开了专题发言和研讨。而这次大会的筹备离不开敦煌研究院院长赵声良的策划与主持。

敦煌研究院院长赵声良 敦煌研究院 图

赵声良1984年从北京师范大学一毕业就直接从北京来到敦煌,在《敦煌研究》编辑部从事编辑工作数十年。赵声良认为,经过几代中国学者的不懈努力,中国敦煌学研究取得了突出的成就,使国际敦煌学研究的格局发生了重大的变化,通过运用科学技术与数字化真实、完整、可持续地保护敦煌石窟,创立了我国石窟科学保护方法体系,实现敦煌石窟永久保存与永续利用。

2020年尤其值得关注的是敦煌文物数字化的提速,莫高窟在上世纪末已经开始,敦煌研究院管辖的其他五处石窟:榆林窟、西千佛洞、麦积山石窟、炳灵寺石窟、庆阳北石窟寺,现在也在开始有步骤地推广数字化。“要把这几个石窟全部都做完数字化工程,任务是非常艰巨的。”赵声良说,“经过20多年的奋斗,莫高窟现在也才做完200多个洞窟的数字化采集,我们总共有492个洞窟。”

“云游敦煌”数字化探索

一百多年来,敦煌散海外文物一直是国人之痛,它们的命运也持续受到公众的关注。随着数字技术的发展,世界各收藏藏经洞文物的机构相继开展藏经洞文物数字化工作。赵声良介绍,“流失海外的敦煌藏经洞文物正在通过数字化方式回归,首个由中方主导的数字化回归项目正在筹备之中。莫高窟的容量是有限的,每天的游客承载量是6000人,一旦超过了这个数字,洞窟就有毁坏的风险。目前除了对敦煌所管辖的石窟进行数字化采集外,敦煌莫高窟正在筹备莫高窟游客服务中心的二期工程——数字化的博物馆,建成之后将通过数字化来展示敦煌石窟的艺术,把更美、更丰富的敦煌艺术内容呈现给观众。”

敦煌莫高窟九层楼

学者葛承雍:用考古新发现重读丝路与胡汉相融的大艺术

在几千年的中国历史长河里,胡汉融合鼎盛时期不过几百年,但是留下的艺术反思值得后代人不断体察省悟。

2020年,由知名文物学者葛承雍所著的《胡汉中国与外来文明》(五卷)由生活·读书·新知三联书店出版,该书集中探讨汉唐时期中华文明与外来文明之间的交流互动,尤其是外来文明如何伴随胡人进入中原逐渐影响汉地的思想、文化、艺术、风俗。国家文物鉴定委员会副主任、中国国家博物馆研究院名誉院长孙机先生称其中一些论文是具有开创性的,揭示出一系列隐秘不彰的中外文明交汇的史实。

葛承雍

从古代胡汉族群角度看,中国历史上不同族群融入华夏的过程,就是形成共同文化接受中华文明的过程。公元前2世纪到公元10世纪就是汉唐时期各民族冲突、碰撞和融合最显著的时期,经过千年的多元文化汇聚,终于奠定了中华文明共同认可的民族心理。葛承雍认为,胡汉现象是多种文明汇聚后的结果,有助于理解中华文明的本质就是吸收了各种文化后的升华结晶,汉唐时期既善于继承前代遗产,又善于吸收外来文化因素,因而文化艺术具有典范意义。然而胡汉研究却是具有挑战性的探索,涉及到多学科解说和跨学科释读。二十多年来,葛承雍始终以考古文物新发现为先导,观察研究了大量的艺术作品,走访了海内外许多收藏有中国古代“胡”“蕃”等外来文物的考古机构和博物馆,记述拍摄数以千计的石刻、陶俑、器物、壁画,通过考古艺术印证了史书记录的胡人活动,呼应了文献诗赋中对胡人的描述,厘清了一些旧史逸闻细节疑团,生动地折射出胡汉相杂的“大气象”“大格局”和“大艺术”。

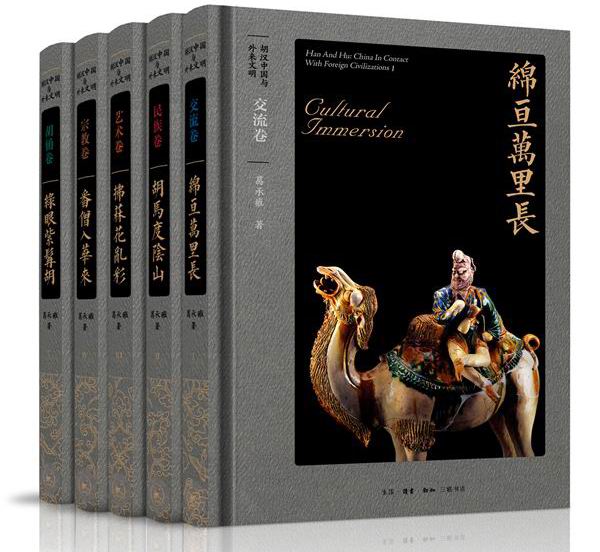

葛承雍著 《胡汉中国与外来文明》(五卷)书影

葛承雍此前接受澎湃新闻专访时表示,艺术史本身就是一门以历史的断裂和片段特性为基础的碎片学问,因为史学不能无中生有、凭空推测,要收拾一地离散的碎片,立枝串叶,以碎串通,绝不轻易简单。对有些人来说阐发各种宏大论述很容易,但通过考古文物研究古代艺术是“发现”不是“发明”,任何短平快项目都与精神生产无关,不要为了与国际“接轨”而与传统“脱轨”,为了“胡化”而忘了“华化”。葛承雍曾长期在高校文博学院、中国文物研究所(现中国文化遗产研究院)和文物出版社工作过,他反思道:“全国每年出版几十万种图书,有多少能作为学术遗产进入后人参考的书,学问是千秋事,出书也是百年事。”

而对于胡汉历史研究的坐标体系与心得体会,葛承雍说:“历史是每一个人都会遭遇的问题。每个人都会通过回忆历史反思时代与命运,尽管以艺术史为突破的历史研究是向后看的学问,但是,历史研究者是站在当下回望过去的艺术创作,因此,我们的研究从来都不缺少‘当代性’的意义。”

学者杭侃:“源流运动”之外的本色与理想

提起杭侃,在很多的职务之外,比如北京大学教授、山西大学副校长等,可能更要加一个身份——“源流运动”的创始人。

杭侃2020年新出版的文物随笔集《参差集》对“源流运动”进行了解析:“源流运动”的发起源于一场“如何把考古所得的知识体验带入日常生活、把古典美好与现代社会有机结合”的讨论。“源”即面向古代,追本溯源;“流”即关注当今,面向未来。“源流运动”的定位是“考古·艺术·设计”,“考古”科学地提取原始信息,“艺术”加深我们的人文修养,“设计”影响今人的生活。“源流运动”希望通过这一跨领域平台的建设,搭建一个连接古典美好与现代生活的桥梁。如何“透物见人”是考古学中讨论多年的一个老话题,如何穿越时空,通过这些文物看到它们的使用者,感受到历史的温度,让文物“活起来”,还是一个有待进一步探索的领域。

杭侃

这么多年,从上海市历史博物馆副馆长,到北京大学考古文博学院教授、院长,再到山西大学副校长,再到2020年新兼的山西大学云冈学研究院院长,那些光环似乎并没有影响他什么,杭侃一直有着书生的本色,一位本本份份的文博人与读书人。

在他看来,文史哲是通的。他在北京文博考古学院致辞时曾说,“吾生也有涯,知也无涯。在有限的生命中,我们都需要通过一个窗口去看待世界,这个窗口可以是文学、历史、哲学、艺术,也可以是考古学、人类学、社会学等等。其实,这些学问都在研究人,只是看大家自己更喜欢通过哪个窗口研究。我的意思是说什么呢?就是人文学科的目的都是一样的,我们要从自己喜欢的角度去观察世界,不管是从考古的、历史的还是哲学的角度。你选择哪一个角度,可能就对应到具体的学科分类,但是选择哪个角度依据的是你自己的喜好。我们整个人文学科要解决的问题,还是一个社会关怀的问题,我们不能仅仅是培养出来一批知道怎么处理史料的人。”

在2020年末北京的“中国美·育新生”中华世纪坛美育大会人文美育论坛上,杭侃说,“难得的是,一个是有趣,第二个就是常识。那么我们有趣和常识都是为了什么呢?我觉得都是为了成人,就是让我们的孩子能够养成更坚强、更好的人, 然后有一个定力,现在社会上不少人都好像没有一个定力,所以我很希望我们在大的方面,能有一个系统重建我们社会的价值体系。”

“中国美·育新生”论坛人文艺术组专家评点现场,杭侃(左三)在发言

对于云冈学研究,杭侃在一次讲座中说,应考虑从新角度来研究云冈石窟,“云冈石窟开凿在砂岩上,保存下来的题记很少。但云冈石窟的三期洞窟中均存在着大量的补凿龛像、打破关系和未完成的窟龛,这些遗迹现象对于深入研究题记留存很少的云冈石窟具有很大的学术价值。因此,他希望学界对云冈石窟的打破与补凿遗迹、未完成的龛像进行调查和记录(包括文字描述、摄影、部分实测等),并整理、编辑调查报告。他尝试对云冈石窟各洞窟的年代、洞窟原来的布局设计,和洞窟中后期的开凿工程进行考察,从而从一个以前没有加以系统注意的角度,推动云冈石窟的进一步研究。”

北京画院院长吴洪亮:2020再定位齐白石

七零后的吴洪亮头发有不少是灰白的,总是微笑着,睿智而诚恳。

2020年起,他接任了北京画院院长一职。

这一年,虽然疫情的影响一直在,但就艺术界而言,今年的齐白石似乎特别“忙碌”,从浙江美术馆的展览“秋蕊香——齐白石黄宾虹花鸟画展”,与八大山人纪念馆携手举办的“浑无斧凿痕·对话齐白石——北京画院典藏作品展”,再到徐州的齐白石展览以及年底在北京画院美术馆举办的“知己有恩——齐白石的师友情缘”展,这背后都有着吴洪亮率领的团队对齐白石研究的规划。

北京画院院长吴洪亮

北京画院的展览以其独到的匠心、人文性以及细节等一直有着口碑,然而,在吴洪亮看来,展览的背后更有思考的路径,比如,对于八大山人与齐白石在南昌八大山人纪念馆的跨时空的对话展览,吴洪亮说:“我们不希望展览只是简单的作品参照对比,而是期望通过这线索,挖掘出多维度甚至逆向的思考。譬如两者身份与历史背景的差异、画法的偏锋之好、隐喻的反复运用等等。当然,更为重要的是,如果我们认为齐白石对雪个清冷写意精神的继承与创格,可以纳入到变革中国画的积极力量,那么白石老人的这些临钩作品对于研究八大的艺术又有什么积极意义呢?以及这样的研究对今天全球化逻辑下的中国绘画发展的瓶颈问题有何启迪?这诸多问题,我觉得大可以从此次展览中寻找些许思考的路径。”

在吴洪亮看来,今年起,虽有疫情的羁绊,但北京画院仍然举办了众多有质量的特展,尤其是一直在谋划如何链接齐白石的“上下左右”,因为齐白石一直是北京画院的研究对象,如何更准确地认清齐白石、定位齐白石呢? 15年来,北京画院通过数十个齐白石展览,从不同侧面挖掘、推动了齐白石的整体研究,“在研究达到现有规模和水平之际,如何开拓新的方向是近年来一直思考的问题,而‘定位’的理念,给了我们启发。”

齐白石像

事实上,北京画院的不少展览,既可见出宏阔的视野与学术功力,又有着清晰的文脉整理。这从北京画院“齐白石艺术国际研究中心”暨“中国传统绘画研究中心”2020工作年会虽受疫情影响仍然坚持举行可见一斑。2020年齐白石中心的研究重点是齐白石的交游,通过组织开展研究、出版和研讨会的工作,参与主题展览的策划推动齐白石研究,出版了《齐白石研究》(第八辑)和《齐白石师友六记》。

吴洪亮此前在接受澎湃新闻专访时曾说:“在很多人向未来看的时候,我们在往回看。比如,十年前北京画院美术馆的第一条就是决定基本不做当代艺术方面的展览。未来60年,北京画院重要的是要在传统中寻找未来,如何把中国文化的根系续上,也一定要有传承。”

上海中国画院院长陈翔:“擦亮”海派绘画的名片

相比以往,上海中国画院在2020年有了不少新的气象,以及不一样的新的学术追求,这从6月的“海上风标——谢之光、林风眠、关良诞辰120周年作品展”、“星光璀璨·不同而和——上海中国画院藏合作画展”“丹青相照·真挚友情——纪念赖少其诞辰105周年、唐云诞辰110周年文献作品展”以及包括陆小曼、陈小翠、周鍊霞等画师作品的“画院掇英——院藏女画师作品展”以及前不久开幕的2020上海中国画院年展都可见出。

尤为难得的是,针对一些展览,上海中国画院专门从学术角度举办了一些研讨会,对前辈画师的艺术成就与影响进行深度梳理与研究。而针对2021年,上海中国画院已明确了对成立之初的上海中国画院画师艺术脉络进行整理、展览、研讨与出版的大思路。

这一切的背后,则是上海中国画院院长陈翔的决策与思路。

上海中国画院院长陈翔

在“院藏女画师作品展”研讨会上,陈翔坦言,“其实从前些年开始,画院就从重点抓创作,到慢慢创作和研究两手都要抓。创作与理论就逐步成为画院主业的两个翅膀。随着程十发美术馆的建成、开馆,创作、研究和展览三个方面都在逐步加强。借助程十发美术馆的开馆,我们通过展览带动相关的研究,并且进一步致力于文化传播、公共教育。”

“画师是画院的根本,研究前辈画师的艺术道路,学习他们的艺术思想,缅怀他们为民族艺术发展而奋斗的崇高精神,不忘初心,启发和激励我们更好地为人民而创作,是我们举办这些画展的初衷。”

陈翔从小喜欢绘画,毕业于复旦大学中文系,从事多年书画编辑出版后,到画院从事行政管理,业余则一直从事中国画尤其是青绿山水画的创作,笔下也一直保持着一种从容、淡静与随性,书画评论家江宏说陈翔的画是“青绿其外,水墨其里,是青绿外壳包裹下的水墨精神体。”而他自己则说:“画画对我来说就是一件我从小就喜欢的事情,是一件我一个人就可以做的事情,是一件让我不会有无聊时光的事情,是一件让我在身心疲惫的时候可以让灵魂得到安抚的事情。画画对我来说就是一件自然地表达自己的事情,我的性格、阅历、情感、素养、观念、理想,都在我力所能及的绘画表达当中得到或多或少的体现。

上海中国画院关良、林风眠、谢之光特展现场

陈翔山水画

对于文人画,陈翔有着清晰地认识,而对于海派绘画的文脉与梳理呈现,他同样有着清醒地认识。新的一年,他所率领的上海中国画院团队将着手整理院藏文献与作品,集合社会学术力量筹备沈尹默、钱瘦铁以及吴湖帆、谢稚柳、唐云、张大壮等上海中国画院第一批画师的系列展览,这无疑是让人期待的,更关键的是,这些展览背后都是以学术作为支撑,通过这一系列展览、学术研究以及系列图书的出版,重新回看上海中国画院成立时的第一批画师,既见出上海这座城市“海纳百川”巨大胸襟,无疑也正是真正溯源并“擦亮”海派绘画这一上海的文化名片。

陈翔认为,对于海派绘画创作、研究、展览和传播,上海中国画院除了自己努力外,还需要联合兄弟单位共同推动,比如明年纪念程十发诞辰一百周年活动,画院和程十发美术馆就将携手上海书画出版社、朵云轩、松江程十发艺术馆一起合作,相互谋划呼应,共襄此举。

艺术家蔡国强:以烟花振奋心绪,34年后归来故宫

2020年,蔡国强除了从一场全球直播的白天烟花项目进入观众视线,用烟花来振奋疫情下大众的心绪,而在年末,蔡国强回归故宫,带来了展览“远行与归来”。这一展览也呼应奥运会的理念,和“共享开放”“让世界更加相知相融”的奥运宗旨,以对话东西方文明的创作形式,呈现艺术家近年“一个人的西方艺术史之旅”项目的精选作品,及以2022年北京冬奥会为主题和以紫禁城为灵感创作的新作《银河嬉冰》等。

蔡国强

蔡国强,出生于中国泉州,现生活工作于纽约,1999年被授予威尼斯双年展金狮奖,是当下知名的艺术家,曾担任2008年北京夏季奥运会开闭幕式的视觉艺术和特效总设计。

故宫博物院 摄影 严天妤

蔡国强,《为“梦游紫禁城”所作火药草图》,火药、墨、纸,2020

在故宫的展厅中,亦有不少疫情期间的作品。这期间的作品不如此前的那样唯美,而是比较晦涩、黑暗,留下了这一特殊时期的印记。

此外,在9月,蔡国强和其团队在法国干邑的夏朗德河,通过直播,为世界带来白天烟花爆破项目《悲剧的诞生》。这也是蔡国强首次在实施白天烟花项目时进行直播。蔡国强说,“希望观众通过这场特殊的烟花与自然和解,获得些许治愈。”

学者汪晖说,对于蔡国强而言,马克西莫夫、苏联以及中俄之间的碰撞是新中国的“西方艺术之旅”的开端,也是他的世界艺术史之旅的第一个环节。考虑到蔡国强本人在当代艺术界的位置,相比于他在各大美术馆、艺术节、庆典仪式上的炫目表演,红场爆炸虽然是一个未实现的计划,追寻幽灵的行动也只能以潜流的形态而存在,却提供了一种不同于当代艺术主脉的意蕴,一种持续敲打艺术史叙述的音符,一种以追忆的形式流淌的激情。

蔡国强表示,今年原计划进行中世纪大旅行,去埃塞俄比亚,塞浦路斯这些还保留中世纪修行传统的地方,但疫情的到来,使得他只能待在了美国乡村,并开始重温了成长过程。他表示,中世纪的灵性旅行未能按计划进行,却以另一种旅行阅读自己早年的“灵修心语”,又好像回应好多世纪前瘟疫席卷欧洲时的古人心境。

艺术家徐冰:“天书号”与疫期思考

相比蔡国强的到处点燃,另一位以新英文书法、天书与地书等当代艺术作品知名的艺术家徐冰似乎要内敛一些。

2020年,徐冰参加了一些群展,如“智识城市”2020深圳湾公共艺术季等,不过,在9月,徐冰宣布携手民营商业航天公司星际荣耀,共同参与星际荣耀双曲线一号遥二运载火箭发射任务,基于航天技术进行艺术创作,双曲线一号遥二运载火箭发射任务将被命名为双曲线一号遥二“徐冰天书号”。

徐冰

事实上,在中国当代艺术家中,徐冰一直是一个在任何意义上都无法忽视的存在。这不仅仅是因为他被看作是国际艺术品市场上的成功者和中国当代艺术的代言人之一,更为重要的是,这位艺术家始终对社会敏感而有话要说。对于2020的疫情,他说:“在疫情期间,我对艺术有一种过去没有过的信赖。因为,在今天的世界里,有太多的不真实,比如信息就非常不真实。而我发现,艺术的特殊性就在于它的真实,这种真实性源于艺术能彻头彻尾地反映创作它的艺术家的里里外外的所有一切。可以这样说,即使创作它的人特假、不诚实,但这种不诚实也会被他/她的艺术真实地反映出来。这也是我们之所以要给予艺术信赖的最核心的依据。特别是在今天,当一切都变得不真实的时候,艺术反倒有了它的可信赖性。另一点是,疫情让我反省我过去做的艺术是什么。

说到疫情之下的变与不变,他认为,对于“自然人”来说,不变的是人性,“我们作为动物的一员,人有人性,猪有猪性,狗有狗性,本性难移。疫情期间我重新翻看了一些19世纪的法国、英国、俄国的文学著作。看了以后我发现,这些作家之所以伟大,就在于他们揭示了人性最本质的部分,这部分其实是不变的。人类越是处在特别时刻,本性就会越深刻地被暴露出来。另外就是,我们和世界、自然的关系,其实是不变的。”

学者巫鸿:哈佛、芝大中国美术史讲稿的首次结集出版

2020年被新冠疫情困在普林斯顿高等研究院的艺术史学者巫鸿,尽管处于一种漂浮状态,仍笔耕不辍。

1987年,巫鸿开始在哈佛大学美术史系任教,1994年获终身教授职位。同年,巫鸿受聘于芝加哥大学艺术史学系,并于2002年创建芝加哥大学东亚艺术研究中心,兼任该校斯马特美术馆顾问策展人。他在2008年被遴选为美国国家文理学院终身院士,并获美国大学艺术学会美术史教学特殊贡献奖,2016年获选为英国牛津大学斯雷特讲座教授,2018年获选为美国大学艺术学会杰出学者,2019年获选为美国国家美术馆梅隆讲座学者和哈佛大学荣誉博士,成为大陆赴美学者获得这些荣誉的第一人。

巫鸿

作为美术史学者,巫鸿著作颇丰,涵盖对中国古代、现代艺术以及美术史理论和方法的多项研究。在古代美术史方面的代表作有《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》《重屏:中国绘画中的媒材与再现》《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》《“空间”的美术史》《中国绘画中的“女性空间”》等。今年新出的《第一堂课:在哈佛和芝大教中国美术史》是巫鸿在哈佛、芝大中国美术史讲稿的首次结集出版,也是本融合作者写作、教学与思考的著作。不同于以往的艺术史著作,作者用一种专题性的讲述方式,来代替以往以时间为线索的艺术发展史写作,用深入浅出的语言凝结了他在语境中对中国艺术与文明的发掘和阐释。同样在今年出版,由巫鸿主编的《世界3:海外中国艺术史研究》为OCAT研究中心(OCAT Institute)的核心出版物。该书收录艺术史理论及相关领域的前沿性研究课题和译文,剖析20世纪后期以来,中国艺术史研究状况发生的显著变化。

巫鸿 《第一堂课:在哈佛和芝大教中国美术史》书影

巫鸿 主编 《世界3:海外中国艺术史研究》书影

巫鸿对中国当代艺术抱有强烈的兴趣,也撰写了多本有关当代艺术著作。亦古亦今、亦中亦西,同时从事美术史研究教学和当代艺术策展的巫鸿,因此被誉为“两条腿”走路的学者和策展人。

武汉艺术家群体:突如其来的疫情下,关注社会现实的创作与实践

2020年,最先感受到疫情的艺术家是身处武汉的那些艺术家们,面对突如其来的疫情,他们或以笔与镜头关注社会与民生,思考艺术与社会的关系,或宅隐于家中,自我隔离,在静默中思考艺术与人生的关系。

武汉长江大桥《武汉的一天 | 2020年1月24日》视频截图 拍摄 杨柯 来源 新华社

很多艺术家因为隔离在家去不了工作室,创作计划停摆,展览也延期。也有不少因为买不到创作材料,开始尝试新的创作媒介,用触手可得的工具或电子新媒体进行创作。在收到的“封城日记”投稿中,大多数作品没有刻意地回避疫情主题,但也未刻意迎合主旋律,更多的是日记式的记录生活,碎片化的表达情感;一部分艺术家谈到了自己面对疫情的“无力感”甚至焦虑挣扎,一部分艺术家则坚定地用艺术的形式发声,并相信艺术可以治愈情绪,至少是可以缓解焦虑。

一些艺术家则直接参与支援医院的抗疫,如湖北美术学院教师龚剑、校友周翔和叶雨沐等“野路子突击队”,想方设法连夜将20550套防护服护目镜,送到同济、协和、亚心中心医院、六院等七家医院一线医生手中。协和医生确认这是他目前见到的最专业的防护服。

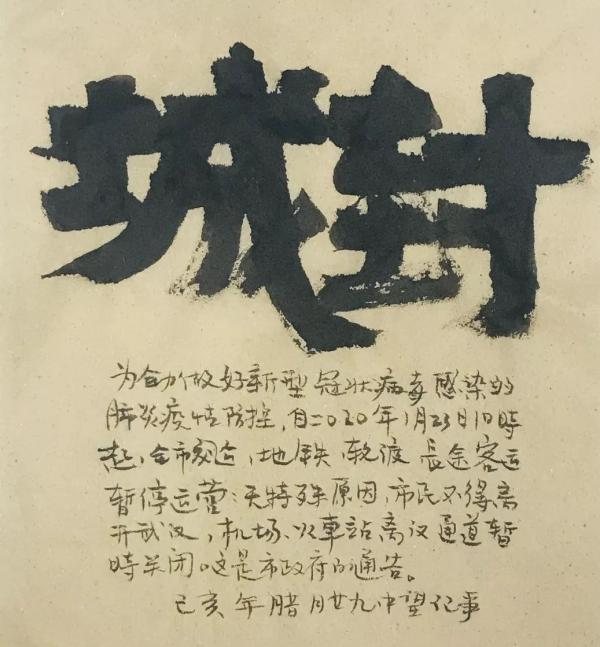

武汉封城后,艺术家、原湖北美术馆馆长傅中望宅在家中写了一些关于封城与疫情随感的书法,并用手机软件制作了一些图形,他说:“在天灾人祸疫情之时,艺术家能做什么呢?在实际中可以说什么都做不了,甚至觉得很多余,我想:艺术家应该在合适的时候做合适的事情,用心灵去感受和体验是有意义的。”

傅中望 《封城》书法

随着武汉封城的结束,6月21日起,关闭150天的武汉美术馆恢复开馆,并开放两场展览。然而,展览中一幅纸上水彩《黄鹤楼雄姿》的创作者,湖北美术学院教授刘寿祥在2月因感染新冠肺炎辞世,他的水彩艺术被永远留在了画纸上。

刘寿祥《黄鹤楼雄姿》纸上水彩 2009年

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司