- +1

科幻作家乔安娜·拉斯:回顾时代里抑制女性写作的方式与案例

曾经的女性远不如今日一般可以自由写作(即便今日的写作自由也只是相对而言)。这自由绝非来自男性的恩赐,而是女性的争取。在《如何抑制女性写作》中,科幻作家乔安娜·拉斯回顾了过往时代里种种抑制女性写作的方式与案例。今天,在译者章艳为这本书撰写的序言中,让我们识破问题,看到榜样,获得真正的自由和幸福。

《如何抑制女性写作》

[美]乔安娜·拉斯 著

章艳 译

三辉图书丨南京大学出版社 出版

如何抑制女性写作(序)

撰文:章艳

如果从对主题的共鸣来说,我并不是这本书最合适的译者。因为即使是一名有着英语语言文学专业背景的大学教师,即使是作为女性,我对文学中的女性主义和广义的女性主义都缺乏足够的认识。接受这本书的翻译任务,更多的是因为在书里,我看到了一些我喜欢的女作家的名字。然而,译完这本书,我才意识到这样的翻译理由显得多么肤浅,这种披着文学趣味外衣的无知其实更加危险,因为它让我,还有很多像我一样躲在象牙塔里的人忽视了生活中的很多人和事,就像书中写到的“学术界清高而冷漠的目光避开了只有女性主义者才会认为重要或有问题的内容”。这本书不仅让我更了解了历史,也把视线投向现实,这种认识的转变是翻译此书最大的收获,我希望把这种自我检视的心得分享给每一个可能翻开这本书的读者。

乔安娜·拉斯(1937—2011)是美国科幻/奇幻作家,也是一位激进女性主义者。她的短篇小说《改变》(When it Changed)获星云奖,中篇小说《灵魂》(Souls)获雨果奖,但她最著名的作品是她的成名作《雌性男人》(The Female Man),一部把乌托邦风格和讽刺风格相结合的作品,也是文学史上无法绕开的女性主义作品。除了小说创作之外,她还从事戏剧、散文、文学评论和女性主义理论的写作,其中就包括这本《如何抑止女性写作》。这本书初版于 1983 年,时隔 35 年,现在读起来仍毫无违和感。此前,本书只以按需印刷出版,在不少读者询问译本的需求下,出版社决定新增序文,在 2018 年春天重新出版。

▲作者拉斯强调,对女性艺术的蔑视和贬低绝不应该继续下去了

拉斯自称不是专业评论家,称这本书的写作是“跨界写作”,但全书丰富的例证和严谨的论证无不表明,这是一本扎实的学术著作。拉斯引用的例证跨越了几个世纪,她的例子不限于文学界,还延伸到了视觉艺术,特别是绘画,甚至戏剧,目的是揭示整个西方父权体制中普遍存在的问题。她的这些例证和引文非常珍贵,但对普通读者可能会造成一定阅读障碍,因此,对全书内容有个大概了解实属必要。

全书正文部分共有十一个章节,另外还有“序”“尾声”“作者按”和“后记”。序采用了科幻小说的形式,描写一群叫“格罗托罗格”的外星生物如何判断什么是艺术、谁可以创造艺术以及如何不让某些群体创造艺术。其中,诙谐嘲讽的幽默感显而易见,正如《如何抑止女性写作》这个书名一样,使这本书听上去像是为缺乏安全感的男性评论家写的“行动指南”。

拉斯强调她的书不是历史记录,而是要分析抑止、打击女性写作并使之边缘化的模式。她的意图很明确:不管过去人们是出于无知还是恶意,对女性艺术的蔑视和贬低绝不应该继续下去了。她用概括性的短语为这些模式一一加以命名:“阻力重重”“自欺欺人”“剥夺作者身份”“诋毁作者”“内容的双重标准”“错误归类”“成就个别化”“异常化”“榜样缺失”。此外她还讨论了女性面对“女性不能写作”这一断言时所做出的反应以及审美标准问题。

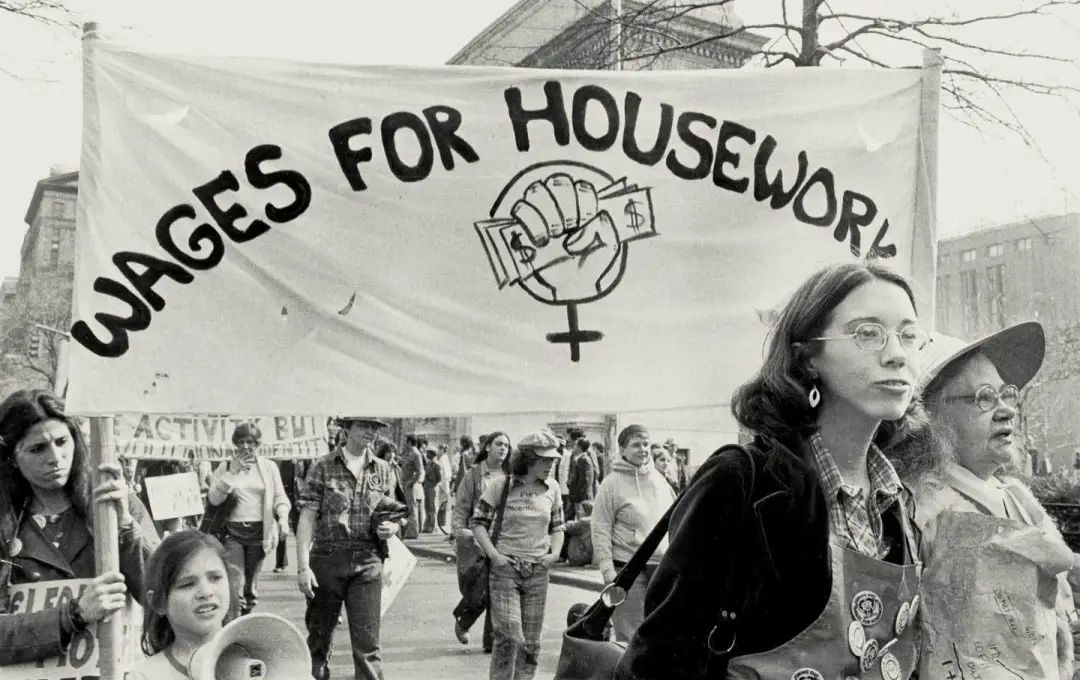

在“阻力重重”部分,拉斯指出,阻止女性写作并不需要明确的立法,缺乏教育机会、贫穷、各种家庭义务造成的时间碎片化都是明显的阻力。更为微妙的是社会期望——女性的传统性别角色是在家庭,“人们都认为要把孩子、房子、学校职责、丈夫的需要、院子等等摆在前面……要改变顺序……太难了。我们的成长经历里压根就没做这种准备”。很多妇女,特别是 19 世纪的妇女,在经济上依靠她们的家庭或丈夫,作为女儿或妻子的义务使她们没有时间写作,如果她们表达了写作的意愿,就可能会遭受性别角色带来的压力,被指责是在浪费时间或是逃避其他义务。对于现在的很多读者来说,这似乎是天方夜谭,但我们是不是应该意识到,今天的变化并不是从天而降的?

▲女性被赋予的社会期望局限于劳动力再生产的价值

拉斯还分析了一种“自欺欺人”的做法,她借用的是哲学家萨特的一个术语。在我们的社会中,为了保住对自己有利的现状,很多人自欺欺人地坚持对某些人群采取歧视态度。“如果你要表现性别歧视和种族歧视,如果你想保持自己的阶级特权,你只需要按照习惯性的、正常的、普通的甚至是礼貌的方式行事就行了。”

“剥夺作者身份”的做法是,宣称某部作品其实是男人写的,或者是作品自己完成的(很荒唐吧?但有些评论家就是这么说的),或者是女作家的“男性部分”完成的,或者这位女作家“不仅仅是女人”。例如,写《科学怪人》(Frankenstein)的玛丽·雪莱(Mary Shelley)只是“一个透明的媒介,传递她周围人的思想……被动地反映那些生活在她周围的人的某些疯狂幻想”。而艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)的《呼啸山庄》(Wuthering Heights)“没有在作家的控制下进行,她开始的时候是想写某一种类型的书,结果却写成了另一种”。

▲《科学怪人》作者玛丽·雪莱

“诋毁作者”的前提基于人们对女性传统性别角色的认知,从事写作的女性缺乏女性的传统美德,没有女人味,有时甚至不道德。拉斯指出,“第二十二条军规”现象在文学史上司空见惯,贤良的女人不可能入世太深,因此写不出好作品,而那些入世太深可以写出好作品的女人又不可能贤良。在评论家看来,夏洛特·勃朗特(Charlotte Brontë)的《简·爱》(Jane Eyre)如果是男人写的,就是一本杰作,如果是女人写的就让人震惊或者厌恶。同样, 20 世纪女性诗人的诗歌被贬为“自白”,过于私人化,所以是可耻的。

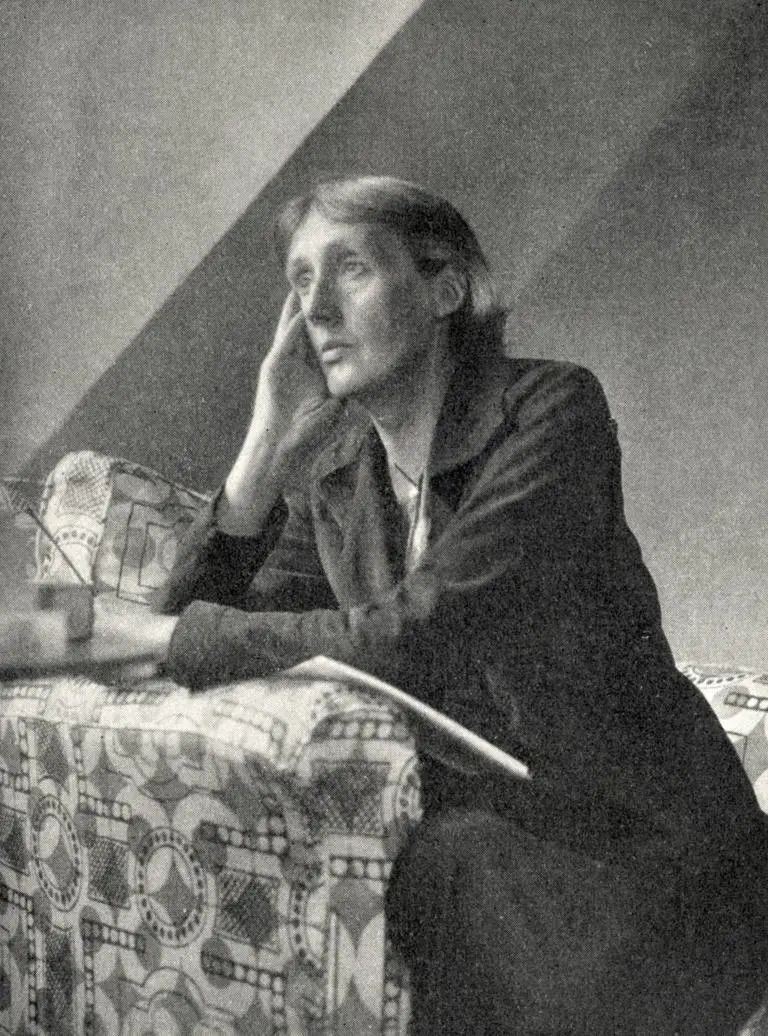

“内容的双重标准”使得女性的生活和经历低人一等,用伍尔夫(Virginia Woolf)的话来说,“足球和运动‘非常重要’,追求时尚和买衣服则‘琐屑无聊’。这些价值观不可避免地从生活转移到小说。评论家会这样假设,嗯,这是本重要的书,因为这是关于战争的书;哦,至于这本书,无关紧要,因为写的是女人在起居室里的情感。战争场景比商店里的场景更重要”。很多时候人们习惯了唯一的视角,没有意识到,如果换个视角看同样的问题,结果会多么不同。正如拉斯指出的,“如果以维多利亚时期男性的阅历为标准,维多利亚时期女性的阅历确实是狭窄的,但是如果以维多利亚时期女性的阅历为标准,维多利亚时期男性的阅历同样也是狭窄的。”《呼啸山庄》作者的性别为人所知的前后,评论家对这本书的评论截然不同,让人深刻地感受到“读者在‘他’或她的作品中实际看到或忽略的东西与他们臆想中的作者性别或已知的作者性别有很大关联”。

▲作家伍尔夫犀利揭示出社会中存在的针对两性的双重价值标准

对于女性艺术家来说,“错误的归类”意味着把她们从艺术家的类别中去除,移入另一个类别,让她们作为男艺术家的母亲、妻子、女儿或情人。还有另一种方式,用某种女性形象来代替她们作为作家的形象。以诗人为例,诗人阿芙拉·贝恩变成了妓女阿芙拉·贝恩,诗人温切西伯爵夫人安妮·芬奇变成了“脆弱的瓷娃娃”,诗人伊丽莎白·巴雷特·布朗宁(Elizabeth Barrett Browning)变成了妻子伊丽莎白,诗人克里斯蒂娜·罗塞蒂(Christina Rossetti)变成了老姑娘克里斯蒂娜,诗人艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)变成了想入非非的“疯子”艾米莉·狄金森。拉斯还把视线投向了其他人群,例如黑人音乐家和同性恋作家,他们的作品从“严肃艺术”的类别被移入“非严肃”的类别。

“成就个别化”是一种长期存在却不为人意识的现象,即使对英国文学熟悉的英语专业学生来说,有多少人读过夏洛特·勃朗特的《维莱特》(Villette)、《雪莉》(Shirley)和《教师》(The Professor)?有多少人知道艾米莉·勃朗特除了《呼啸山庄》还写过贡代尔诗?有多少人能想到“来自女人内心深处的诅咒/非常咸,非常苦,非常好”竟然出自以写情诗著称的布朗宁夫人?又有多少人读过伍尔夫的《一间自己的房间》(A Room of One’s Own)和《三个基尼金币》(Three Gunieas)?我得坦白,她们都是我通过英国文学史的课程认识并自认为熟悉的女作家,也是我在接受这本书的翻译时自以为具备的专业背景知识,但我发现自己对这批女作家的了解实在非常有限,不仅有限,甚至是错误的。为什么会这样?很多人也许从来没有想过这个问题,也许你在书中能找到答案。

在“异常化”部分,作者列举了一些非常有趣的数据,不论是文选还是大学的阅读书目,“总有足够的女作家凑足那个 5%,却又永远不会多到超过 8%”。关于这个比例,心理学家有一针见血的解释:“一旦优势群体遭受压力,要和被排斥的群体分享特权、权力或其他称心的商品时,装点门面这种做法就会出现。优势群体会承诺提供为数极少的流动机会……那些用来装点门面的人不会融入优势群体,而是会永远处在边缘状态。”这个现象造成的后果是“只收入最为杰出的女作家……扭曲了那些少数被保留下来的女作家的现实意义。既然女作家在选集中经常是孤立的……她们显得古怪、异常,因此,有点微不足道……”。而另一种异常化的表现是把女作家这个人异常化来诋毁作为作家的她,狄金森写诗是因为“这位女隐士对情感的渴望从来没有得到过满足,也不可能得到满足,这也许把她带入了她那种奇怪的幻觉状态”,“她不知疲倦地写,就像其他女人做饭或编织一样”。这样的前辈,即使在文学史中代代相传,也难以对后辈产生广泛的积极影响,因为她们是少数,是异类。

对于所有人来说,榜样可以作为行动指南,可以证明某些事情是可能做成的。而对于有志于创作的年轻女性来说,榜样的作用也许更为重要。她们不仅要看同为女性的前辈如何展现自己的文学想象力,而且要从她们那里得到保证,证明她们可以创作艺术,而不必只能沦为二流或必须发疯或得不到爱情的女人。“榜样缺失”的后果是,如果没有成功的前辈,我们凭什么认为自己现在就会成功?如果没有成功的希望,我们为什么还要努力?

▲对于年轻女性来说,女性榜样的存在激励着她们拥抱更多元的灵魂

面对“女人不能写作”的断言,女人有怎样的反应?反应之一是“那就不写了”;反应之二是“还是要写”,但得先同意一个观点,那就是女性的写作不如男性或女人首先不是(或不应该是)作家;反应之三是用“我不是女人”来为自己获得写作的权利;反应之四是不予理睬;反应之五是那些不能(或不愿)停留在文化边缘的女性经常宣称自己是不同凡响的女人。这五种反应都是通过对“女人”和“写作”进行某种界定而做出的妥协。还有一些女作家采取了正面反击,有的诉诸事实:“女人能够写作,因为她们能够看到其他作家(男作家)看不到的事实”;有的诉诸榜样;有的正面反驳。而现在最鼓舞人心的一种反应是,采取一种基于“女性中心意识”的视角,以女性主义者的团结作为后盾。有了这种视角,女性才可以更加心平气和地看待自己的前辈和传统,用艾默生(Ralph Waldo Emerson)的话来说:“诗人是代表。她为了成为完整的女人站在不完整的女人中间……年轻的女人仰慕过去那些天才的女性,说实话,她们比她自己更了解她……向所有信奉真理并需要表达的女人致敬。”

哪些人的书可以读?哪些书可以读?选择的标准是什么?对此,拉斯引用了美国女诗人卡罗琳·凯泽(Carolyn Kizer)非常犀利的话:“强势群体不可避免地成为‘正常人类关系’的典范。于是,以毁灭性的方式对待他人,诋毁他人,用虚假的解释来掩盖真相,这些都变成了正常的行为……为了可以继续做这些事,你只需要行为‘正常’。”黑人艺术、女性艺术或奇卡诺艺术等艺术之所以令人闻之色变,就是因为它们挑战了被“西方主流社会”(更确切地说是“西方白人男性主流社会”)所认定的某种“客观性”和“绝对标准”。拉斯明确表示,应该废除唯一的价值中心和绝对标准,以多个价值中心来代替那种关于好坏的线性等级,不同的价值中心之间,有些更为接近,有些彼此远离。

在全书的讨论中,作者不时地会提到有色人种和工人阶级的类似遭遇,虽然她的重点在女性,她也意识到,女性并不是唯一遭到强势群体排挤而被边缘化的人群。在“后记”中,拉斯承认自己对有色人种的作家有着无意识的偏见,“这突然的领悟,这无声的当头一棒,彻底改变了我对这个世界的认识”。拉斯能够公开承认自己的过错,承认自己也有书中被她批评的那些人一样的行为,承认自己享有某些特权,这是尤为难得的。从译者的角度来说,虽然很清楚拉斯在“后记”中引用大量非裔女作家文字的意图(也有少数亚裔作家),但由于缺乏语境诠释,这些文字本身对译文读者产生的共鸣也许和作者的预期会有差异。

在翻译过程中,我有时会问自己:谁会读这本书?当然,任何碰巧看到这本书的人都可能是这本书的读者,但最有可能的还是文学研究者和女性主义研究者。对于这些专业读者来说,这本书无疑提供了一个丰富的宝藏。拉斯引用了大量女作家和评论家的文字,她这样做除了论述的需要外,其实也是在再现一个真实存在的过去,她想告诉读者,优秀的女性写作是存在的,她希望以此建立一个女性作家的共同体。

拉斯的例子涵盖 18 世纪至 20 世纪,其中有不少中国读者熟悉的名字,如布朗宁夫人、艾米莉·勃朗特、夏洛特·勃朗特、乔治·桑(George Sand)、艾米莉·狄金森、安妮·塞克斯顿、西尔维娅·普拉斯、弗吉尼亚·伍尔夫等,但也有一些名字是非常陌生的,如温切西伯爵夫人安妮·芬奇、阿芙拉·贝恩、纽卡斯尔伯爵夫人玛格丽特·卡文迪什等,书中还有很多音乐家、画家以及现代科幻小说家的名字,这些名字提供了理解上下文逻辑关系的线索,所以他们的年代、身份甚至一些特殊信息都是需要了解的。本书共有四百多条译者注,主要是通过维基百科的信息来提供最基本的注释,这是相当烦琐的工作,对于读者来说,有时可以忽视,但需要的时候就可以俯拾即是。所以,作为译者,还是要做好细致的译者注。

在分析文学界女性的边缘化问题时,拉斯大量引用了其他女性主义评论家的作品,特别是埃伦·莫尔斯、伊莱恩·肖沃尔特和弗吉尼亚·伍尔夫。在一定意义上,伍尔夫的《一间自己的房间》和《三个基尼金币》几乎可以作为平行文本来阅读。也许这也就是阅读的魅力,从一本书打开一扇通往某个领域的窗口。

对于专业读者来说,书末的注释是很有用的,这里汇集了女性作家、评论家的重要书单,对于研究女性主义文学的人来说可谓是珍贵的线索和资料。由于这些书绝大部分都没有中译本,为了方便读者检索,有意保留原文未做翻译。

在我翻译这本书的半年中,很多和女性有关的事件接踵发生。而在婚恋、家庭和育儿中,女性也面临着前所未有的压力,旧道德与新的资本逻辑合谋,借尸还魂于当代社会,在巩固和加强男性优势地位的同时,将女性彻底贬为商品;生产依旧是女性不可言说之痛,而丧偶式育儿让更多已婚女性失去了就业和接触社会的机会。

同时,大众文化还在继续传播着‘玛丽苏’的童话,只不过这一次它披上了成功学的外衣,更具迷惑性地为本就四面楚歌的当代女性制造着物质和情感的双重陷阱。”在每一句话的后面都有因为篇幅所限而在这里无法展开的故事,每一句话又使我联想到在我阅读和生活中看到和听到的很多事情。这些事一直存在,但为什么现在却显然更加引起我的关注,我想和翻译这本书是不无关系的。

因此,我也希望通过阅读这本书,读者能够把视线投向更多直接或间接的现实事件和经历。用本书导读作者洁莎·克里斯宾的话来说,“我认为乔安娜·拉斯所做的是试图探讨我们应该怎样才能真正面对彼此:怎样从关注个体转向关注共同的人类。”为了做到这一点,我们需要获得观察社会的新视角和新工具,这是阅读能够带给我们的,这也是阅读的意义所在。

洁莎·克里斯宾的另一句话也非常具有深意,“我担心这本书的新一代读者大多会把自己视为被抑止者,而不是那个去抑止别人的人。”这本书虽然重点在女性,但后记中大量黑人女作家的引言已经清楚地把讨论范围延展到了种族问题,继而引向任何少数派问题。当我们在抱怨生活中可能遭遇的不公平待遇和歧视时,千万千万不要以无知为借口成为施害者。

▲当我们抱怨生活中的不公平时,千万不要以无知为借口成为下一个施害者

一个非女性主义者翻译了一本女性主义文论,最后感觉收获了很多,填补了一个认知的空白,这一事实本身就很有趣。也许正因为对女性主义文学缺乏了解,我在翻译中努力弥补语言背后的背景知识和逻辑关系,也许译者的这一缺点对于读者来说正好有益吧,毕竟很多时候文本的解读不仅仅是语言理解的问题,而是要理解语言背后复杂的各种互文,理解这些互文需要阅历,需要时间的积淀。

写到这里,我想到了两件事。我的奶奶是和我感情最深的亲人,我读书前的那些年是在她身边长大的。我的父母在我之后没有再要孩子,即使是以现在的观念来看,我都会觉得我的奶奶当时至少会希望再有一个孙子。然而,在我的记忆中,我是她的宝贝,从小到大都让她无条件地骄傲,这也许是我从来没有认为女孩不如男孩的原因。在她去世后的十几年里,我没有写过关于她的文字,甚至不敢多去想她,只记得她的善良和能干。然而,此刻我的脑海里突然出现了一个画面:漫长的夏日午后,奶奶坐在门口的小板凳上,缝着全家缝不完的衣服,纳着全家纳不完的鞋底,嘴里哼着悲伤的小调。我坐在她旁边,只要她开始哼唱,我就会哭着打断她,好像她不哼悲伤的小调就没有悲伤了。我还想到了一件我以前从来没有去多想的事情,在我印象中,奶奶什么都好,就是太“小心眼”,遇到不顺心的事,她会去早已去世的太爷爷坟上哭一场,让幼年的我好担心。现在想来,那个能够管理一大家人的奶奶其实心中有太多的委屈和伤心,而她只能忍耐,再忍耐,在年幼的孙女面前哼哼悲伤的小调,在陌生的早已逝去的长辈面前诉诉苦。否则,她又能做什么?

另一件事是听我女儿说的。有一次她和一个男同学聊天,那位男同学说:“像你这样长得好看的女孩子,为什么要这么用功读书呢?以后嫁个有钱人不就行了吗?”女儿说,他们当时正一起等公交车,听完这话,她默默地戴上耳机听音乐,不再说话。听完她的讲述,我知道了她的态度,很是欣慰,但同时又忍不住纳闷,这是什么年代了,那个男孩怎么会那样说话?

谨以这本译著献给我的女儿和她们这年轻的一代,希望“她们”终有一天能得到与“他们”一样的平等,获得真正的自由和幸福。

(本文摘自《如何抑止女性写作》)

原标题:《如何抑止女性写作丨单读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司