- +1

迪伦马特的侦探小说《司法》赏析

在小说《司法》中,迪伦马特更加激进地表现了关于公正的主题。这部筹划于20世纪50年代末的小说直到1985年才问世。小说描写的是一场非同凡响的凶杀案件。同作者的前几部侦探小说一样,《司法》也把嘲讽的目光指向传统侦探小说的陈规俗套和千篇一律的行为方式。小说的叙事从始至终错综复杂,扑朔迷离,从而也引起了批评家激烈的争议。实际上,《司法》从根本上表明了迪伦马特对传统侦探小说文本概念的颠覆,为读者提供了更复杂更广阔的想象和思考空间。

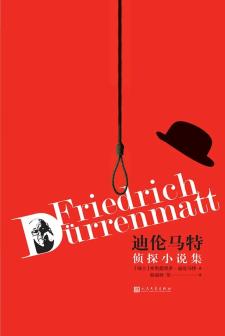

《司法》德文版封面

司法

本小说无事实依据。所有姓名、人物、地名和情节皆为作者虚构。凡与现实事件、地名、人名(无论在世与否)相似者,皆纯属巧合。

一

的确,我写下这篇记录是出于对秩序的偏爱,出于某种迂腐的念头,好让它入档归宗。我要强迫自己重新审视这些导致杀人犯无罪开释,又使无辜者平白丧生的事件。重温那些我被人引诱着一步步走过的路,重温我曾采取过的措施,还有那些被排除的可能性。我还要再一次凭良心去探究,法制到底还有多少机会能伸张正义。不过我之所以写下这篇记录,主要还是因为有时间,有很多时间,至少两个月。我刚刚从机场回来(回来后去找酒吧了,这无关紧要,现在的状态也不是我的本色。我烂醉如泥,不过明天就会清醒的),巨大的飞机载着名誉博士伊萨克·柯勒升上夜空,呼啸着,怒吼着,向澳大利亚飞去。当时,我正带着打开保险的手枪从自己的大众汽车里跳下来。他居然给我打电话,又是一次大手笔。可能这老家伙知道我的打算,而且谁都知道我没钱去追赶他。

所以我只能等他回来了,没别的办法。他回来可能是6月,也没准儿是7月。我等啊等啊,时而酗酒或经常酗酒,取决于财政状况。同时我写东西,一个律师,被人按部就班地搞垮了,这也就成了唯一适合他干的事。不过有一点,那位州议员先生搞错了:时间不能救赎他的罪行,我的等待也不会减轻它,我虽喝醉了,但不会忘却它,我的记录更不可能原谅它。我通过描述真相,使之深深地刻在了心底,也使我有朝一日有能力自觉地行动,不管他6月或7月或随便什么时候回到这里(他总得回来的),那时不论我是醉是醒,我都会主动自觉地去做那个事,那个现在只能在感情冲动中想想的事。这篇记录不单单是为一桩谋杀所做的辩护,而且还是为谋杀所做的准备。一次正义的谋杀。

我又清醒了,坐在办公室里,写道:正义只能通过一次犯罪得以伸张。不可避免的是,之后我也会自行了断。我不想以此来逃避责任,恰恰相反,这是我负起责任的唯一方式,虽然不是法律上的责任,却是道义上的。我拥有真相,却不能证明它。关键时刻我缺少证人。通过自杀会让世人在没有证人的情况下更容易相信我。我像一个为了知识而用自己来做实验的科学家,愿意赴死,因为我彻底想通了自己的案件。

案发现场:它一开始就意义非凡。“剧院酒店”有洛可可式的外墙,在我们这座建设得一塌糊涂无可救药的城市里,这家酒店可算得上屈指可数的地标建筑之一。它有三层,但大多数人不知道,都以为只有两层。在漫长的上午——我们这儿人人都起得早——,酒店一层的客人主要是些没睡够的大学生,还有生意人,一直坐到中午。上过樱桃酒咖啡之后,店里才会安静下来,女招待也不见人了。直到四点才会有人来:精疲力竭的教师、累了一天的公务员。晚餐自然是客流高峰,一直持续到晚上十点半以后,来的有政客、经理人、搞金融的、自由职业或更自由的职业者,此外还有些略感惊讶的外国人,我们城市爱显示自己有国际风范。酒店二层,风格就变得精致造作了。这个词用在这儿恰如其分:两间装修成红色的低矮屋子,温度就像在热带,但人们强打精神忍着。女士们穿晚礼服,男人们大多穿着黑礼服。空气里充斥着汗味儿香水味儿,最浓烈的还是饭菜味儿:本地特色牛肉丝配土豆饼什么的。客人们(其实跟楼下的人没什么两样,只是穿得更正式些)看完了首演或做完了大生意后到这儿来,不是为了谋划大事,而是为了庆祝所干过的事。“剧院酒店”三层的特色又是一变。人们会惊讶地发现这儿有一丝随便的气氛,弥漫着轻松适意的感觉。这儿的房间又高又亮,很像那种廉价的酒店大厅,寻常的木质椅子,桌上铺着格子布,到处是酒杯垫,紧挨楼梯有个半空的舞台,表演平庸乏味的魔术,还有更加平庸乏味的脱衣舞。大厅里有人打台球,有人玩牌。客人有我们城里的蔬菜水果商、建筑商和商场主、汽车行老板、拆迁专家。他们常常一坐就是好几个小时,赌注大得离谱,身边围着一堆人,七嘴八舌地吵嚷,都是些奇怪可疑的人物。还有几个妓女,三四个吧,都坐在窗前一张桌子上等客。她们不仅仅是被勉强容留的,而且算得上这儿的标准配置,物美价廉。相对来说还算物美价廉吧。真正富人花起钱来其实很在意。

我初次遇见州议员柯勒,是我刚刚通过国家考试的时候。我的论文通过了,又获得了博士学位和律师证,同时仍在史提西-卢平那里干高级一点的跑腿活儿,跟读大学时一样。史提西-卢平因为曾在艾蒂兄弟、罗莎·皮克、都贝尔贝斯和阿姆斯勒那几桩谋杀案里,为疑凶争取到了无罪开释,还成功地调解了特鲁格医疗公司与美国的纠纷(为特鲁格争取到了很大的好处),所以名扬国内外。当时,我按史提西-卢平的要求,为他送一桩疑案的报告文件到“剧院酒店”去,他最喜欢的就是疑案。在三楼一张台球桌边,我找到了这位大律师,他刚与州议员打完一局台球。另一张桌上,贝诺博士和温特教授正在对垒。这会儿,随着我把这一切写下来,我才发现后来情节中的关键人物都聚齐了:简直就像序幕。天气已经冷了,是11月或12月的样子吧——具体日子我记不太清——我冻得透心凉,因为我不习惯穿大衣,而且我的大众汽车也不得不停在离“剧院酒店”几条街远的地方。

“你给自己点杯格罗格酒吧,年轻人。”州议员对我说。他谨慎地打量着我,招手叫侍者过来。我不由自主地听从了,因为我还要等史提西-卢平的安排,他拿着报告一个人走开,坐到一张桌子旁去翻看。大厅前面蔬菜商人正在赌博,窗户衬出他们的黑色剪影。街上电车车轮闷声滚过。州议员继续打量着我,直勾勾的,一点也不掩饰自己的目光。他大概快七十岁了。只有他一个人没脱外套,却一点汗也没出。我最终还是介绍了自己,感觉自己面对的是一个居高临下的人,虽然不知道他姓甚名谁。

“施派特上校的亲戚?”他问道,还是没说自己的名字。可能他觉得没必要,或者他以为我知道他的姓名。(施派特上校:好战的农场主出身,现在是联邦议员,核武器支持者。)

“算不上。”我答道。(先说清楚:我是1930年出生的。我没见过我的母亲安娜·施派特,也不知道父亲是谁。我在一家孤儿院里长大,很喜欢回忆那里的时光——特别是它边上那片广袤的森林。孤儿院的院长和教师都很好,我度过了快乐的童年。父母双全也不见得总是好事吧。我的不幸是从认识名誉博士伊萨克·柯勒开始的,在此之前,我虽然生活困窘,却并非毫无希望。)

“你要成为史提西-卢平的合伙人?”他问。

我吃惊地看着他:“我可没那么想。”

“他很看重你。”

“这个他可从没让我瞧出来。”

“史提西-卢平从不让人瞧出什么。”老头儿干巴巴地说。

“他错了,”我满不在乎地说,“我想自己干。”

“这会很难的。”

“也许吧。”

老头儿笑了:“你还要经历些奇事呢。在我们国家要白手起家干出点儿名堂可不容易。——你玩台球吗?”他突然问道。

我说不会。

“你错了。”他说,再次若有所思地打量着我,灰色的眼睛里充满惊讶,没有一点儿开玩笑的意思,看上去全无幽默感,很严厉。他把我领到第二张台球桌边,贝诺博士和温特教授正在打球。他们俩我都认识。我上大学时就认识教授了,我入学时他还是讲师。贝诺博士是我在夜生活中认识的,我们的城市夜生活很普遍,那时还只持续到午夜,但正因为如此,也并非不热烈。贝诺博士职业不定。他曾是奥林匹克击剑冠军——因此人们称他为奥林匹亚海因茨——,又曾是瑞士射击冠军,还是知名的高尔夫球手。他曾经营过一家画廊,可是生意不好。据说他主要做些资产管理的业务。

我向他们问好,他们点头。

“温特永远是新手。”名誉博士伊萨克·柯勒说。

我笑了。“你大概是位高手吧?”

“那当然,”他平静地答道,“台球是我的挚爱。你把球杆递过来,教授,这个球你打不中的。”

阿道夫·温特教授把球杆递过来。他六十来岁,身材笨重矮小,头顶秃得发亮,戴一副金质无框眼镜,留一嘴保养得当的黑色络腮胡子,里面夹杂着几绺白须。他不时庄严地在胡子上撸一撸。他向来注意穿着,装扮风格保守,颇有心思。我们大学里有一撮人爱对人道主义夸夸其谈,他就是其中之一。他还是国际笔会和乌斯特里基金会成员,写过一部两卷本的地摊书《卡尔·施皮特勒和赫西奥德或瑞士与希腊——对比研究》,阿尔泰弥斯出版社1940年出版(我这个学法律的从来就受不了哲学)。

州议员小心地用壳粉擦好球杆皮头,动作平静又镇定。不管话说得多么唐突,他本人却不显得狂妄,而是显得自觉又随意,一举一动都体现出权威与明察。他微微低头,观察台球桌,然后果断迅速一击。

我目光追随着白球,看着它在滚动,撞到桌边又弹回来。

“这叫台边球。就得这么打,贝诺,”州议员说着,把球杆还给温特教授,“懂了吗,年轻人?”

“我对这些一点儿也不懂。”我回答道,转身去拿侍者放在小桌上的格罗格酒。

“总有一天你会明白的。”名誉博士伊萨克·柯勒笑道。他从墙边拿起一卷报纸,走开了。

谋杀:三年之后发生的事,人人都知道,可以很快地被讲述(讲的时候我也不必十分清醒)。名誉博士伊萨克·柯勒放弃了自己的议席,尽管他所在的党派想提名他为州政府议员(不是联邦议员,几家外国报纸报道说是联邦议员,弄错了),他却完全退出了政坛(他退出代理业务要更早),转而去领导一家制造砖瓦的托拉斯,把这家企业的跨国规模越做越大。他顺便担任多个管理委员会的主任,同时还在联合国教科文组织下属的一个委员会任职,有时候好几个月在城里都见不着他。1955年一个春意盎然的3月天,人们看见他陪着一位英国的部长B先生坐车穿城而过。部长此行是私人出访,在一家私人医院里治了胃溃疡,那时他坐在这位前议员的劳斯莱斯车里,不太情愿地在飞回英国之前再被领着参观一次城市。四个星期来他一直拒绝参观,现在还是不得不从命。他坐在车里看着那一个个景点,哈欠连连。景点一个接一个,科技大学、综合大学、大教堂,罗曼式的(议员在旁边提示参观要点),河水在温和的空气中波光粼粼(太阳正要落下),河边大道上人头攒动。部长打起了瞌睡,嘴唇上还残留着土豆泥和瑞士麦片的味道——那家私人医院里让病人没完没了只吃这玩意儿——,他在梦里喝着纯威士忌,议员的声音仿佛从遥远的地方传来,车流的声音像更加遥远的呼啸;他感觉到铅一样沉重的疲倦,也许还已经意识到,这次胃溃疡带来的麻烦不会小。

“请稍等。”名誉博士伊萨克·柯勒用英语说着,让司机弗朗茨在“剧院酒店”前停了车。他从车上下来,示意司机等一会儿,还不由自主地用雨伞把指了指酒店外墙,用英语说“十八世纪建的”,然而B部长却毫无反应,继续打着盹,做着梦。议员进了酒店,穿过旋转门,进到大餐厅里,领班谦卑地向他问好。快七点了,桌旁已经坐满了人。人们在吃晚餐,屋里一片嘈杂,满是咀嚼和餐具碰撞的声音。前议员环顾四周,走向餐厅中间。温特教授正好坐在一张小桌子旁专心地吃着罗西尼牛排,就着一瓶香贝坦葡萄酒。议员掏出一把手枪,把这位笔会成员打倒。他事前并未说什么友好的问候语(但一切都做得极为体面),然后就轻轻松松地走了。领班呆若木鸡地看着他,一句话也说不出来。女招待们都被死人吓傻了。议员从他们身边走过,穿过旋转门,走进温和的三月夜晚,重新上了劳斯莱斯,在打盹的部长身边坐下。部长什么也没察觉,连停了车都不知道,像刚才一样,他兀自打着瞌睡做着梦,可能梦见了威士忌,也可能梦见了政治上的事(后来在苏伊士危机中他也失势了),或者是关于胃溃疡的某种预感(上周我看见报上登了他的死讯,仅仅附有简短的评论,大多数报道都不肯认真负责地写对他的名字)。

“去机场,弗朗茨。”伊萨克·柯勒博士命令道。

他被捕的插曲:讲述这段插曲的时候不能不带点幸灾乐祸的心情。离受害者几张桌子远的地方,我们州警察局的警长正在与他的老朋友欢宴,朋友叫莫克,是位雕塑家,因为他耳聋而且一直在想自己的心思,所以整个过程发生的前前后后,他都完全没意识到。他们俩在吃一份炖菜,莫克很满意,警长却颇为懊恼,他不喜欢“剧院酒店”,所以不常来。什么都不对他的胃口:肉汤太凉,肉煮得太柴,蔓越莓太甜。当枪声响起的时候,警长没有抬头。这有可能,反正他是这么说的,他说自己正想着怎么巧妙地从骨头里吸出骨髓来。但他还是立刻站起身,碰倒了一张椅子,这个秩序的守护者随即将椅子扶了起来。他来到温特身边时,发现他倒在了罗西尼牛排上,一杯香贝坦葡萄酒还握在手里。

“刚才不是柯勒来过吗?”警长问领班。领班依旧六神无主,茫然而又面如土色地瞪着他。

“是的,真的。”他嗫嚅着说。

警长仔细审视被谋杀的日耳曼学家,目光阴沉地落在盛着土豆饼和豆子的餐盘上,又掠过一碗拌有西红柿和小胡萝卜的细嫩沙拉。

“没救了。”他说。

“是的,真的。”

客人们一时像中了邪似的,都跳了起来。柜台后面,厨子和帮工们都向这边看。只有莫克继续平静地吃着饭。一位高瘦的男子挤上前来。

“我是医生。”

“你别碰他,”警长冷静地命令道,“我们得先给他拍照。”

医生向教授弯下身子,却仍听从了命令。

“确实,”他肯定地说,“死了。”

“不错,”警长平静地回答,“你回自己的桌子去吧。”

然后他从桌上拿起那瓶香贝坦葡萄酒。

“这个被没收了。”他说着把瓶子递给领班。

“好的,真的。”领班嗫嚅着。

紧接着警长去打电话。

他回来的时候,检察官叶梅林已经站在尸身旁边。他穿着一身庄重的深色西装,本来正要去音乐厅听一场交响音乐会,刚在二层的法国餐厅吃了一份火焰蛋卷作甜点。那时他听见了枪声。叶梅林不招人喜欢。人人都盼着他早点退休,妓女们和其他妓院的竞争者,小偷和入室窃贼,不忠实的代理商,处于困境中的生意人,还有司法机关,从警察局到律师,所有人都烦他,甚至同事们都不搭理他。人人都讲他的笑话:别问这城里的日子为什么过得越来越悲凉,因为有个叶阎王的!法律界就过得不能再惨了,一言难尽啊。检察官坚守在业已失去的阵地上,他的威望早已被损害,陪审员越来越频繁地反对他的提案,法官也一样。警长尤其让他备感折磨,人们都说警长总是把我们这座城市里所谓作奸犯科的人当作更宝贵的。不过,叶梅林是位出色的法学家,他并不总是失败。他的提案和答辩让人害怕,他不依不饶的作风引人憎恨,但也让人印象深刻。他是那种老式学院派检察官,每次有人被宣布无罪他就真心感到痛苦,不论贫富,他对谁都一样不公平。他独身,从不受任何诱惑,从来没碰过一个女人。从职业角度来说,这些都是他最大的缺点。罪犯在他眼里是一种无法理解的存在,简直就是撒旦,他们使他心里燃起《旧约》中所说的那种怒火,他这个人,是那种宁折不弯、不讲情理的品德的孑遗,在“宽恕一切的法制泥沼”中,他是一块漂砾,这话是他自己狂热又凶狠地说出来的。这时,他也怒不可遏,更何况他既认识凶手,也认识被害人。

(巩婕 译)

分享这篇文章到朋友圈并写一句分享语,截图发给公众号“人民文学出版社外国文学”(ID:Shijiewenxue)后台,截止到12月24日15:00,我们将从中随机抽取一位幸运读者,赠送新书《迪伦马特侦探小说集》一本。

相关阅读:

弗里德里希·迪伦马特的侦探小说——“侦探小说安魂曲”

原标题:《迪伦马特的侦探小说|《司法》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司