- +1

拉铁摩尔家族与中国︱在中国执教二十年的大卫·拉铁摩尔

欧文·拉铁摩尔(1900-1989)是在边疆史、蒙古学、地缘政治研究方面卓有建树的学者,是西来的“边疆人”,也是对中国怀有深厚感情的国际友人。而在他背后,拉铁摩尔家族与中国缘分极深,多位成员曾长期生活在中国,数人从事中国研究。拉铁摩尔家族与中国发生联系的数代人虽不都是近现代中外(美)关系史上的重要人物,但这个家族众人的片段经历亦可勾织出几段鲜活的历史。

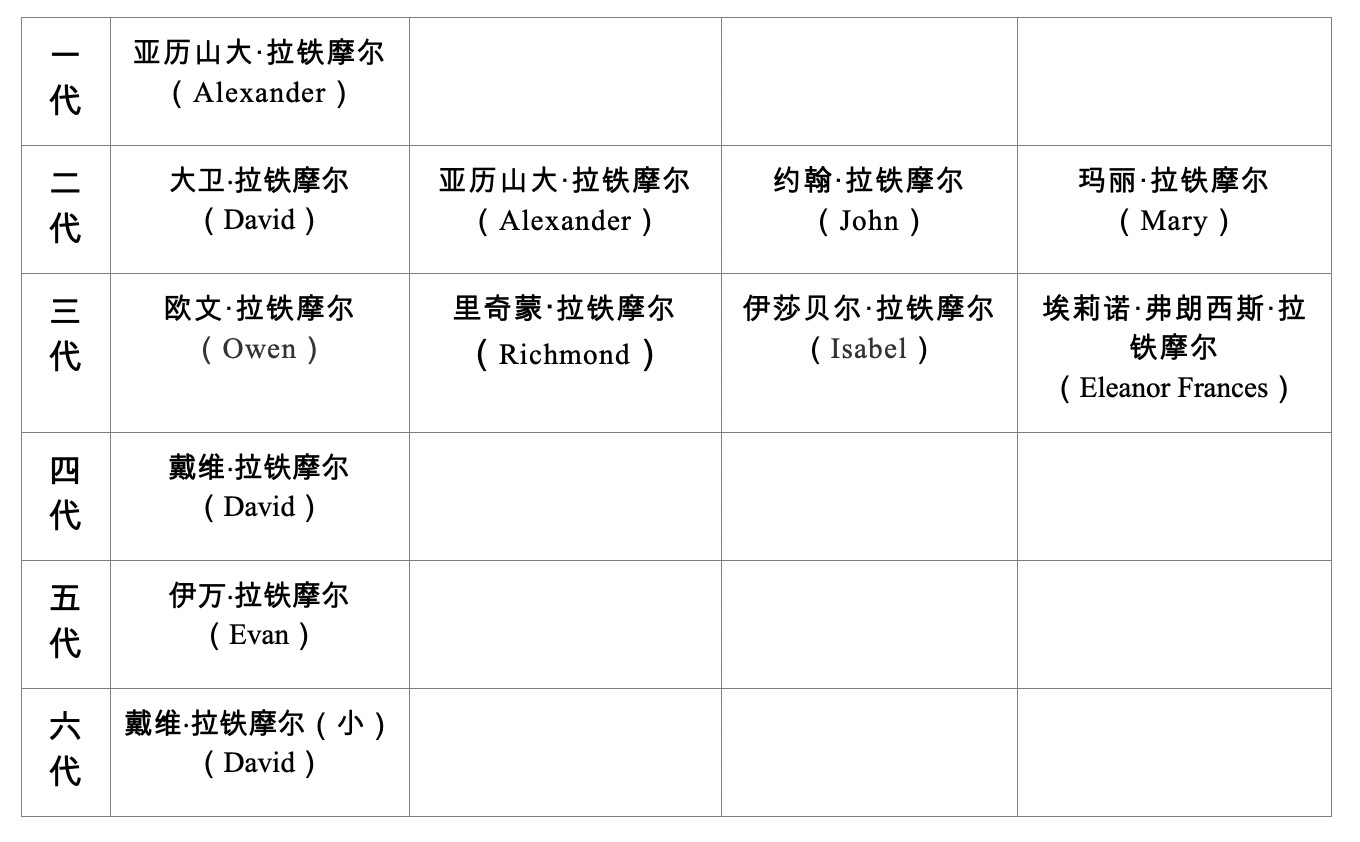

拉铁摩尔家族成员表(部分)

执教于上海和保定

拉铁摩尔家族在中国的第一代“访客”,最具代表性的当推大卫·拉铁摩尔(David Moffat Lattimore,1873-1963,又译“乐提摩”,下称“大卫”)。“David Lattimore”不止一位,百年来还有两位,一位是大卫之孙、欧文·拉铁摩尔之子戴维·拉铁摩尔,一位是戴维之孙(小戴维)。1901年,不满周岁的欧文·拉铁摩尔被大卫带到中国,此前父亲在美国一所高中教书,因薪水不足以养家,有意寻找高薪工作。

“1901年拉铁摩尔的父亲大卫·拉铁摩尔受中国清朝政府之聘,来华传授西欧式教育法,任职于天津北洋大学。襁褓中的拉铁摩尔即被带到中国……儿童时代他主要生活在北京……他亲眼见过走向边疆的驼队,那叮叮当当的驼铃声使他对中国广袤的国土和漫长的边疆产生了遐想。”(《洋顾问列传》,河北人民出版社,2004年,第306页)这段文学性描写给欧文边疆志趣的萌发作了很好的演绎,但漏掉了大卫的前两段中国经历,也误认为欧文的童年主要在北京度过。

大卫·拉铁摩尔在华任教的第一所学校是南洋公学,1901年7月到校。1896年,盛宣怀在上海创建了南洋公学,聘请美国人福开森(John Calvin Ferguson)担任监院一职。在福开森主持下,薛来西、勒芬文、乐提摩(大卫·拉铁摩尔)等来任教习,成为公学新式课程的教学主力,随他们而来的是西式教育制度理念、教学内容、教法。“1903年9月6日,上院中商务学堂开学……乐提摩教商业、书札、法文(并非法语,而是中国古代文选),每周三小时。”(《上海交通大学纪事1896-2005(上)》,上海交通大学出版社,2006年,第41页)这里大卫所授“法文”课程,郭锋认为并不是法语课,“法文”指的是英语语法或文法。若如此,大卫开设的法文课“使南洋公学得以与北洋大学堂一样,成为中国最早开设英语语法课的官办新式学校,而这件事是与乐提摩的名字联系在一起的,是他为南洋公学做出的贡献”。(《福开森在华五十六年》,上海交通大学出版社,2019年,第366页)南洋公学特重英语学习,教文法与大卫所长更相符,而以“中国古代文选”作为授课材料,足见其语言功底及对中国文学的精通。值得一提的是,1905年4月盛宣怀附奏了《请奖南洋公学洋教习片》,建议“并授外国教员薛来西、勒芬迩、乐提摩3人三等第一宝星”。他评价说“南洋公学之名传播东西洋,游学诸生皆得直入各国专门学校,亦赖该洋员等尽心教授不懈益虔,实属卓著成效”。(《盛宣怀年谱长编(下)》,上海交通大学出版社,2004年,第828页)

大卫的第二段执教经历在保定,此段经历甚少被提及。首先应明确其于何时离开南洋公学。据欧文所述,“父亲1905年从上海迁到北京南边的保定府,我们住在一座旧庙里”。(《拉铁摩尔回忆录》,第2页)大卫的离职原因未见相关记述,但举荐他就职南洋公学的熟人福开森,在接到“南洋公学洋监院名目为各省所无,应在裁撤之列。监院福开森合同届期碍难续定”(《上海交通大学纪事1896-2005(上)》,第29页)的电告后被辞退,可能是诱因之一。南洋公学在1905年改归商部,此后学校在总方针、培养理念层面发生了变动,制定了新章程,夏曾佑曾连作《论南洋公学之新章》、《再论南洋公学新章之谬》两文,直指该校另请日本教习,偏重日文,仅习英文,而“不以之教科学。一切科学,皆以日本文授之也”的不合理。(《中国近代思想家文库:夏曾佑卷》,中国人民大学出版社,2015年,第370-372页)这两项变动很可能导致了大卫谋划离职。至于大卫在保定任教的学校,一说是保定高等师范学校,一说是直隶高等学堂。两校都由袁世凯建立,其中直隶高等学堂由美国人丁家立(Tenney Charles Daniel)任总教习,重视英文教学与洋教习聘用,且学堂1913年并入北洋大学,这与大卫下一段经历可以衔接。此外欧文·拉铁摩尔于1912年赴瑞士读书,因此他的童年只能说是在上海和保定度过的,只不过和当时其他外国人一样,他们一家常去北戴河等地度假,也曾短居北平。

编著《英文典大全》

大卫·拉铁摩尔于1913-1921年间任北洋大学英文教师。他教过的学生回忆说:“在英文教员中,乐提摩(David Lattimore)最受欢迎。他循循善诱,百问不厌,有很多独到之处。他……写成一本《英文典大全》,后来由商务印书馆出版,标明‘供中国学生用’,风行全国,几年内印行了几十版。在他被调回美国达第茅斯学院(Dartmouth College)教授‘东方文化’临行时,全校学生开会欢送(这是1919-1925年六年中北洋大学惟一的一次欢送会),献给他一幅绣着‘诲人不倦’四个字的纪念旗。但他教学又最严格,讲到关键所在,中国学生常易发生混滑的地方时,必定招呼停写笔记,专心听讲,谁不搁笔,即厉声制止;他常给试卷打上几十几分半,几乎每年都有因英文不及格而留级的。”(《1919-1925北洋大学的鳞鳞爪爪》,《文史资料存稿选编24教育》,中国文史出版社,2002年,第111页)

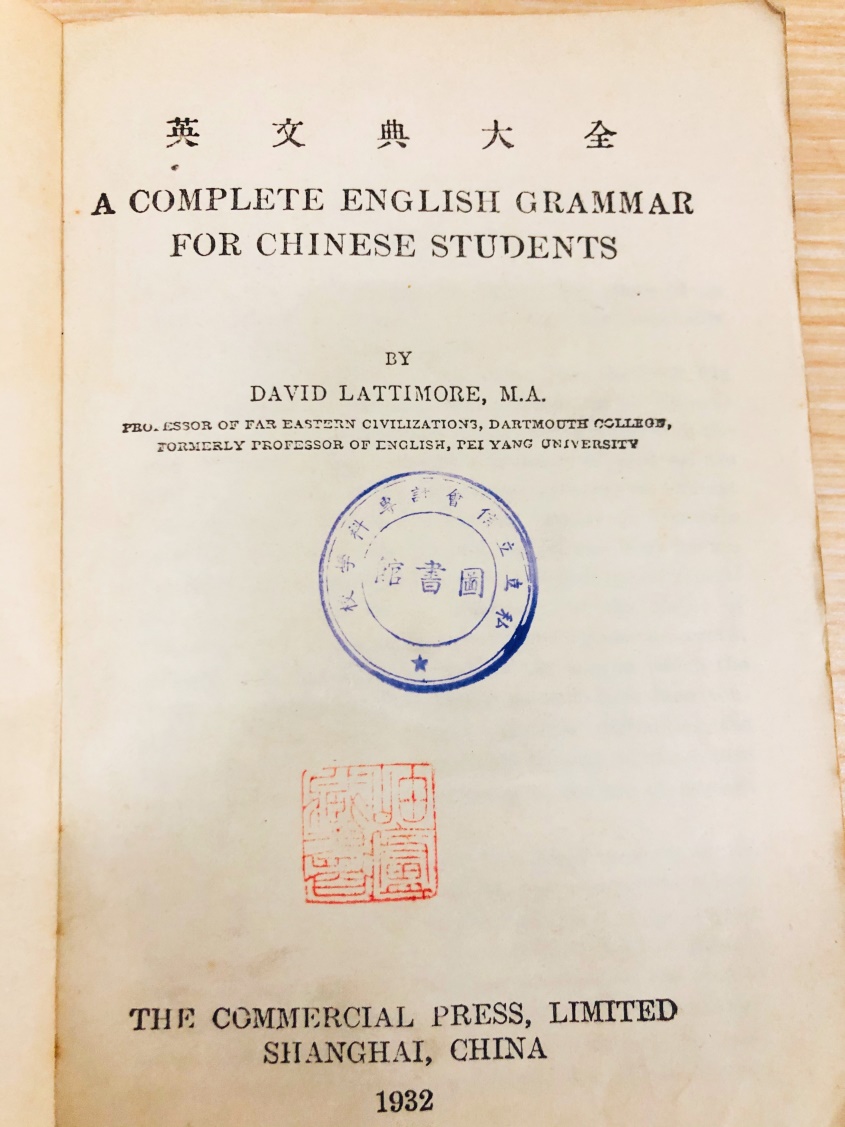

前段文字将大卫·拉铁摩尔的严师一面写得颇为生动,还提及他编著的《英文典大全》(A Complete English Grammar for Chinese Students)。此书初版于1923年,版次较多。扉页署名“David Lattimore”,身份是“达特茅斯学院远东文明教授、原北洋大学英文教授”,大卫时已回到美国,前言落款则是“北洋大学 天津 1921年7月”。该书可视作大卫在华从事英语教育20年的结晶,从实际教学中汲取的大量营养是他的自信来源,“这本书是特为中国学校使用编写的”。大卫还指出该书可供中国学校使用的特殊适应性可以在很多方面的编排中体现,中国学生学习英语的特殊困难他一直牢记在心——“作者在中国当了二十年的英语教师,有足够的机会注意和研究这些问题”。(《英文典大全》,商务印书馆,1932年,前言)

《英文典大全》1932年版

正因为符合学情教情,《英文典大全》成为解放前流行的英语语法教本,可同《纳氏文法》(English Grammar Series,1898)等英语文法开山教材并列,大多数中学都采用为课本。1930年代出版的《英语的学习与研究》一书向读者“介绍自修适用的英文书”,其中能做教员参考书,值得介绍的是大卫·拉铁摩尔所著《英文典大全》和林语堂所著《开明英文法》。编者评论说:“这两本英文书性质完全不同,《英文典大全》是依着老法子来编的,林语堂的书是要在文法界造反的。”(中学生社编:《英语的学习与研究》,开明书店,1935年,第145页)因两书都颇为风行,比较大卫·拉铁摩尔、林语堂两书的说法也数见于使用者的反馈。於崇文(中国科学院院士)在南洋中学学习时,课堂上使用的就是“David Lattimore的文法”,他还自学了林语堂的英文文法。於崇文学习比较后认为,“Lattimore习惯采用图解式教学法,详细解剖句子成分,并对每一英语语句中的每一单词的作用进行逐一分析……而林语堂则将侧重点置于中英文语言表达方式与习惯的对比上,引导学习者通过比较分析了解英语语法”。(《镇海院士》,光明日报出版社,2017年,第50页)这本文法的难度和详细程度也有目共睹,“这书虽原来想作高中的课本,但实合大学程度;高中要采用这课本,非英文程度特高的学校不可”,“于句的构造和与文法有关的常用字……各时制之用法都说的极详细——也许太详细了”。(《英语的学习与研究》,第146页)

大卫·拉铁摩尔在词典编纂方面还参加了李玉汶《汉英新辞典》的校对工作,校订人共有伍光建、李维格、杜就田、施勃里、徐铣、张玉崑、张世鎏、蒋梦麟、乐提摩、邝富灼十人,好几位是有名人物,当中只有乐提摩、施勃里是英语母语者,他俩和张玉崑当时都是北洋大学的教师,李玉汶也毕业于北洋预科。虽然综合张元济等的说法,校订工作可能主要由伍光建和李维格完成,但作为老师辈的大卫当在编纂中有指导、顾问作用。李玉汶编写的《汉英新辞典》,亦是中国引入新式教育,渡过传教士为主阶段以后,国人编撰系统外语词典的阶段性作品。

洋教员的中国学生

大卫在北洋大学要执教预科。著名地质学家黄汲清曾回忆道,“我们预科的教师有大卫·拉蒂摩尔(David Lattimore),教英文文法……弗兰克林·拉蒂摩尔(Franklin Lattimore)是前者的弟弟,主要教英文读本……Lattimore兄弟俩都教得不错,大卫态度严肃,弗兰克林比较随和,都受到大多数学生的爱戴”。(《我的回忆:黄汲清回忆录摘编》,地质出版社,2004年,第20页)在1895-1948年北洋大学教职员名录中,“历任校长、院长室秘书及英文秘书”一项,“乐提摩(美)”(David Lattimore)和“乐禘祃(美)”(Alex Lattimore)俱在其中,两人名字还见于“历任英文教员”表,黄汲清说的弗兰克林应就是亚历山大·拉铁摩尔。此外,大卫·拉铁摩尔除英语外还讲授法语(1913.9-1921.12),大卫夫人也在1916.1-1918.12之间讲授英语。(以上见《北洋大学—天津大学校史 第1卷 1895.10-1949.1》,天津大学出版社,1990年,第435、442、98页)

虽然可能说不上“桃李满天下”,大卫在北洋教过的学生中,后来与欧文·拉铁摩尔打过交道的有名人物就有好几位。欧文在重庆担任蒋介石顾问时,秘书兼陪同是谢保樵,“谢在去美国之前已从北洋大学毕业,他在那里跟我父亲学英语(学得很好),跟我叔叔阿勒克(Alec)学德语(学得很糟)”。(《蒋介石的美国顾问:欧文·拉铁摩尔回忆录》,复旦大学出版社,1996年,第100页)1941年欧文曾被派去视察滇缅公路中国段,工程总负责人曾养甫前来相见,他发现“曾是广东人,也是我父亲和叔叔在天津北洋大学的学生”。(《拉铁摩尔回忆录》,第125页)而当谈起国民党派系时,他似有些得意,又似带点讽刺,“这里我想提一下,陈立夫是我父亲在天津北洋大学任教时的学生。他跟父亲学英文,然后去了美国,获得采矿工程师学位。像中国很多这类潜在的专家治国论者一样,当他回到中国时,我不相信他会去钻矿山。他踏上了官僚职业与政治职业相结合的历程”。(《拉铁摩尔回忆录》,第139页)

另一个鼎鼎有名的北洋大学预科学生是徐志摩,他于1916年秋转入天津北洋大学法科预科学习,1917年转入北京大学法科。有学者根据徐章垿(志摩)学籍书上“北洋大学民国六年七月补习半年期满”之句推算,指出徐在北洋法科预科学习时段约为1916年冬至1917年7月。(孙玉芳:《徐志摩与国立北洋大学》,《现代中文学刊》,2015年第6期)徐志摩在北洋大学法科预科学习的时间不算长,英文一科获得88分,大卫·拉铁摩尔与夫人当时名列教师队伍中,诗人具体是否受教于大卫夫妇暂未能知。

归老达特茅斯

结束在北洋大学的教学生涯后,大卫一家返回了美国。弟弟亚历山大·拉铁摩尔在北洋还工作了几年,1927年入学北洋的阎树楠还上过他的课。(《回忆北洋大学》,天津大学出版社,1989年,第56页)欧文在其名著《中国的亚洲内陆边疆》序言中写道,“家父大卫·拉铁摩尔是达特茅斯大学历史学教授,对本书的初稿、定稿,以及写作过程中的某些章节,都提出过批评意见,把他40年研究中国文化及历史的心得提供给我。他是本书第一个,也是最后一个批评者”。(《中国的亚洲内陆边疆》,江苏人民出版社,2010年,原序,第3页)

大卫又是因为什么原因返美,于何时返美的呢?据欧文所说,“我二十一岁左右时,父亲应邀去达特茅斯学院执教,这样全家可以回到美国,以使年幼的孩子们接受教育”。(《拉铁摩尔回忆录》,第10页)欧文二十一岁时为1921年,这里提到子女教育问题是原因之一。此外,中国货币急剧贬值,大约欧文19岁时(1919),“由于父亲是由中国政府以银本位的货币支付薪水的,他无力资助我在英国读大学”,(《拉铁摩尔回忆录》,第9页)欧文只得返回中国谋生。因此一家人在中国生计艰难,或局势不稳导致生活质量下降,都是大卫携家人返美的可能原因。欧文·拉铁摩尔失去了到牛津学习的机会,转而回返中国,这虽是他个人的遗憾,却“逼迫”了一个一流学者的成长,或许真是命运安排。

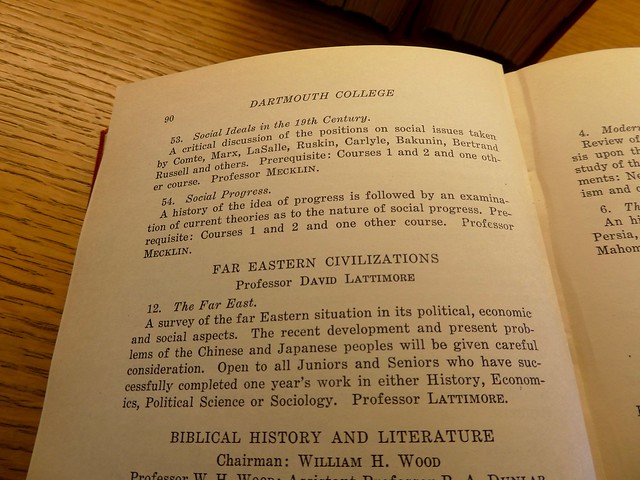

大卫回到达特茅斯学院任教后的情况未见于欧文的回忆录以及《祖孙访谈录》等资料中。笔者在达特茅斯学院官网上见到了一张大卫开设课程的图片材料。该课程名为“The Far East”,简介是“对远东政治、经济和社会方面状况的全面研究。我们将认真考虑中日两国人民的近况和目前的问题”,他在东方的半生见闻当得到了最大发挥。若要举一例大卫回美后教书育人的成果,则该提到蒙古学家柯立夫(Francis Cleaves)。如李若虹已介绍道,柯立夫“在大学里遇到的一位最重要的老师就是大卫·拉铁摩尔……是他激发了柯立夫学中文的兴趣”。(《心理东西本自同:柯立夫与杨联陞(上)》,《文汇学人》2017年11月24日)

当然,大卫教导子女也是卓有成效的。欧文幼时,父亲只给他讲过法语、拉丁语和一些课程。后因欧战爆发,除欧文以外的孩子都由母亲带回了中国,“父亲得以开始教授弟弟里奇蒙希腊文。里奇蒙后来也得益于进了达特茅斯学院”。(《拉铁摩尔回忆录》,第8页)欧文认为大卫闲暇时的辅导带给了里奇蒙课堂外的高深知识,使他受到了古典文学传统的良好熏陶,这对日后里奇蒙成为著名的古典文学学者是非常重要的。

大卫·拉铁摩尔开设课程简介

大卫最后享寿九十,他的孙辈,也就是家族中第二位“David Lattimore”,1931年出生于北平,迪鲁瓦·呼图克图做了他的教父。戴维·拉铁摩尔先后学习于康奈尔和耶鲁大学,后在布朗大学任教,为中国文学研究、文学翻译领域的专家。戴维继承了家族的中国研究传统,也如同父祖辈一样热爱中国文化,他与中国的交集将是下一段故事的内容。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司