- +1

属云的人:《可凡倾听》黄宗英专访

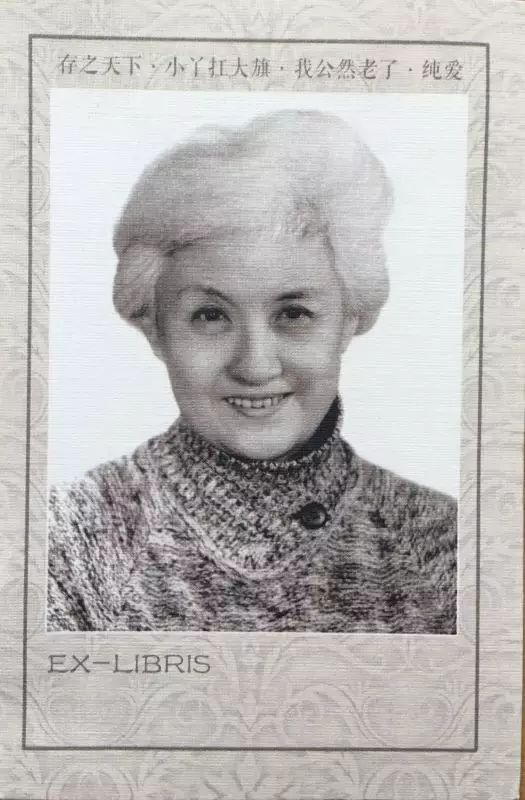

编者按:据文汇APP消息,上海作家协会相关负责人透露,我国著名表演艺术家、作家黄宗英先生于今日凌晨3:28逝世,享年95岁。

2016年,黄宗英接受沪上名牌节目《可凡倾听》专访,娓娓道来自己的艺术人生。澎湃新闻经授权全文刊载本期内容。

黄宗英与主持人曹可凡

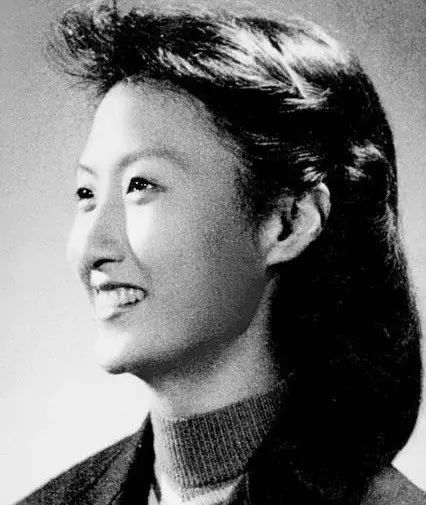

银幕舞台留旧梦,她是美丽动人的“甜姐儿”。荒原极地续新篇,她是妙笔生花的女作家。2015年5月,值艺坛耆宿黄宗英九十华诞之际,《可凡倾听》特别奉献《属云的人》,揭开尘封往事,品味传奇人生。

来之不易的采访机会

2004年,我曾经在北京给黄宗英老师打过一个电话,希望能够获得一个采访的机会。记得当时宗英老师在电话里说,我刚写了几句小诗,你听听。诗是这样的。钟走着,表走着,我停了。叶绿了,花开了,我蔫了。她说,我就这样的心情,还能接受访问吗。后来才知道,那个时候她正受到多发性脑栓塞的困扰,自觉状态不佳,不愿意面对媒体。或许是精诚所至,金石为开,在我一再的努力下,她破例允许我到她的家里进行一次闲谈,并且也允许我们用录像机来记录下整个谈话过程。虽然老人的叙述显得有些支离破碎,但是她那充满诗情画意的如珠妙语和毫无保留的肺腑之言,还是给我留下非常深刻的印象。此时此刻,我把这期迟到了十年的节目作为生日礼物,送给黄宗英老师,也送给千千万万还记得她、想念她、喜欢她的读者和观众。

曹可凡:您前段时间脑梗塞,好像是?

黄宗英:多发性腔隙性脑栓塞。阴历的年初二,我又到医院去,一次栓塞之后,就又不知道抹去什么样的记忆了,连黄宗英的英字都没写好,差俩腿,就是什么也想不起来了。忽然觉得自个儿像整个空了,忽然觉得自个儿像骷髅一样,人的脑子想不起来事情的时候,就觉得自个儿整个就空了。

曹可凡:您现在几乎每天练字吗?

黄宗英:没有。今天要练字,你来给我捣乱了。

曹可凡:历经磨难八十年。

曹可凡:丑丫今已雪盈颠。无多春暖花开日,不少风欺霜虐天。银幕舞台留旧梦,荒原极地续新篇。壮心未逐前尘散,绕室彷徨百遍旋。这张字写得很好,一会儿盖个章送给我。

黄宗英:这个不好,以后给你,欠你一张,把它重新写。

18岁披上嫁衣

宗英老师的这首自叙诗,至今还深深地留在我的记忆当中。那些饱经沧桑的字字句句,正是她人生道路的真实写照。1925年,黄宗英出生于北京。9岁那年父亲病故,家道中落,经济拮据。1941年,16岁的她只身来到上海投奔大哥黄宗江,以见习生的身份进入上海职业剧团。不久,话剧《蜕变》中的一位女演员临时缺席,黄宗英作为替补救场,从此开始了舞台生涯。

黄宗英:我不记得我哪个当口上去。我正在愣着的时候,被舞台监督一巴掌给我推出去,我就知道我上场了,我一上场,我真没想到那个角光那么厉害,底下像个大窟窿似的,我就蒙了,后来我就赶快出了第一句话,第一句话说完了之后,我又不知道哪儿说第二句话,我又赶快说第二句话,我就感觉到他们场上有一点乱,他们都有经验的,就追着我的话往回倒,我就说第三句话。后来我就提前撒娇耍赖,搅和,不给我钱……就把我给拽下台了。我心想我明白了,这是整个戏都让我给搅乱了。到了化妆间里头,我就看着那个凉了的蛋炒饭,我想完了。这时黄佐临就在我身后出现了,他有点天津口音,明天还你上。

此后,黄宗英陆续主演了多部话剧,声名渐起。尤其是1942年的喜剧《甜姐儿》令她红遍了上海滩,成为万众追捧的舞台明星。也就在这个时候,爱情悄然降临,黄宗英在18岁的花样年华披上了嫁衣,她的爱人异方是剧团里的指挥。那是一段鲜为人知的尘封往事,因为一切都发生得太快、太离奇,快到匪夷所思,离奇得像一出光怪陆离的荒诞剧。

曹可凡:其实在程述尧之前,你还有一次婚姻,而且这是一个非常奇特的婚姻。

黄宗英:不是,是一个悲剧。

曹可凡:当时你的所谓的第一个丈夫,异方是因为心脏病(去世)是吗?

黄宗英:对。(当时我)不知道。结婚18天。

曹可凡:结婚18天,他就去世了?当时他在北京,其实病得已经很重了?

黄宗英:对。他家人已经给他一切后事都准备好了,就是我不知道。我当年也是十七八岁,我们预备是结了婚,翻过山去,到冀东游击队的。他家在香山。

爱情进行曲悄然奏响

失去新婚丈夫的黄宗英,在北京香山度过了大半年郁郁寡欢的日子。回归舞台之后,她加入了南北剧社,并在1946年与时任社长的程述尧结婚。就在这一年,她主演了生平第一部电影《追》,由舞台走上了银幕。1947年,在她主演的第二部电影《幸福狂想曲》中,黄宗英与年长她十岁的赵丹擦出了火花,电影中的幸福狂想曲余音未了,现实中的爱情进行曲悄然奏响。

曹可凡:他(赵丹)当时怎么吸引你的?

黄宗英:当时没有,当时我很尊敬他。是等拍完戏之后,他跟我说,你应该是我的妻子了。是等拍完戏之后。

曹可凡:你当时就决定答应他了?

黄宗英:我们是后来有一个,可能上海人也都不太记得,我们也是要走了,当时上海戏剧学院有一个庆祝会,我演安徒生的《卖火柴的小女孩》,是赵丹导演的,那时候就有点缠绵了,挺好,他导演,我去做化妆朗诵。

曹可凡:当时你跟阿丹老师在拍《幸福狂想曲》的时候,你跟程述尧还没有离婚是吗?

黄宗英:没有离婚,回去离婚的。

曹可凡:为什么不喜欢程述尧?程述尧还是你哥哥(黄宗江)的同学。

黄宗英:程述尧是个大好人。

曹可凡:你跟他合不来?

黄宗英:没什么话可说。大好人。他真是个大好人。他妈妈也对我特别好,兄弟姐妹都对我特别好。

曹可凡:听说你后来跟阿丹老师结婚,他妈妈还送了好些礼给你是吗?

黄宗英:就把当年的聘礼又给我送过来了,让我带着。

曹可凡:后来他(程述尧)跟上官云珠老师结婚,你们后来互相还来往吗?

黄宗英:来往的。我常去上官云珠家,我都忘了这个人曾经是我的丈夫。

赵丹:一生的挚爱

人的一生或许会经历过很多段感情,但刻骨铭心的只会是一个人。对于黄宗英来说,这个人,就是和她共度32载的丈夫赵丹。尽管黄宗英晚年和文学家冯亦代先生共谱一曲黄昏恋,然而赵丹却是她一生的至爱,是她人生的永恒主题。正如冯亦代先生对结发妻子郑安娜同样也是情深义重,两位睿智的老人便选择这样一种生活方式,既尊重彼此的过去,又相扶相持,安度晚年。

曹可凡:阿丹老师去世这么多年了,你还一直想他吗?

黄宗英:他永远活着,不是我想不想的问题,因为他永远活着。我任何一个文集里都有赵丹的事,我自个儿就下了决心,莫道不并蒂,偏随我双游。

曹可凡:这段时间,其实我看你还是继续在写作,报上也看到一些文章,我挺喜欢这篇文章,我真是很喜欢这篇文章,《痴迷廿年一一赵丹只为演鲁迅》。

黄宗英:确实是这样。

曹可凡:当时拍《鲁迅》是哪一年?

黄宗英:1960年就开始了,一直到他1980年去世。

曹可凡:他当时都做了哪些准备?

黄宗英:他要演戏,整个人就跟疯子似的,整个人就变鲁迅了。到了服装间里头,不是到服装间,到服装仓库,淘来淘去,把鲁迅可能穿的东西都穿上,穿自个儿身上。他穿着迎面过来,衣服有服装仓库的那个味儿。他出去的时候,我就给洗了,回来他就跟我发脾气。

曹可凡:怎么了?

黄宗英:因为我洗完之后,上海不容易干,我就把它烫干了。他说那么平,不是鲁迅穿的。他就开始穿鲁迅的衣裳了,这样之后我就难以配合,看他走过来,直想给他鞠个躬。他演什么都是要像什么的,演“小广播”的时候,在家里吃饭也不好好吃,跑地上去吃去了,跑门口街上去吃去了,跟人家去聊天什么的。整个一个“小广播”样,脏兮兮的。演什么他就是什么,演《李时珍》的时候也是,我说你在家里就别穿长袍,长袖子衣裳,他说我现在要是不穿的话,戏里万一有李时珍吃饭,我就不知道这么长的袖子,我到底应该做什么动作才能吃饭。所以他演什么,一个人就醉在那个角色里头了。

曹可凡:所以那时候他演鲁迅,抽烟抽得特猛。

黄宗英:抽烟抽得特猛,而且抽得要烧着手指头。

曹可凡:我看你文章里说,当时洗脚都不洗,鲁迅不洗脚。

黄宗英:反正现在这么写,也没有人觉得我诬蔑谁,说明现在比较开放了。是不是给鲁迅抹黑,鲁迅怎么可能赖着不洗脚呢?没人说了。阿丹真是遗憾,好多该演的角色没演。

曹可凡:阿丹老师到晚年,一直还牵挂着鲁迅这个角色。

黄宗英:一直牵挂着。

曹可凡:当他生命走到终点的时候,那时候人非常消瘦,胡子来不及剃,那个时候……

黄宗英:他的胡子是一天来不及不剃就显了。头天晚上,1980年10月8号他就已经走过了,我们已经很紧张了,8号他已经走到奈何桥了,后来又回来了,所以9号和10号我们就特别紧张,他是10号凌晨两点钟(去世的)。他晚年躺在那儿,特别像(鲁迅)。

银幕夫妻 伉俪情深

1948年,黄宗英和赵丹结为夫妇,年仅23岁的她,一下子就成了两个半大孩子的继母。我曾经采访过赵丹和前妻叶露茜的女儿、著名舞蹈家赵青女士,在她的眼中,那位宗英妈妈永远是温柔慈爱,同时又不失童心。

赵青:他们等于一结婚以后,黄宗英就把母亲的责任全担起来了。我爸一心要我成为音乐家,我就也得听话,不听也不行,黄宗英是陪着我,每个星期六是黄宗英陪着我上课。

曹可凡:不容易。

赵青:不容易吧。老师说什么,回来每天监督我练琴。就是亲妈妈一样地来管我,我的弟弟一天到晚打架,经常把人家一会儿玻璃打碎了,一会儿干嘛,都来找黄宗英算账,黄宗英就赔钱,就这么样。所以这个妈妈我是记她一辈子。进到舞蹈的大门也是他俩。因为我父亲让我看《天鹅湖》,我就喜欢上《天鹅湖》了,不弹钢琴了,然后就学芭蕾,我父亲就花了三份美金,一人一个学费,交了一个月的,俩人陪我学芭蕾舞,我爸在前头,我在中间,黄宗英在后头,黄宗英还缝了两件,短的,带胸罩,底下一个小短裤裙子,她是绿的,我是红的,连夜给我做,一宿。我爸爸就穿游泳裤衩。仨人去上课。

曹可凡:为了你,他们也一块儿去。

赵青:为了我,交三份学费,那时候不是有钱嘛,三份美金,所以我很感恩。

黄宗英与赵丹既是生活中的比翼鸟,也是银幕上的双飞燕。除了他俩的定情之作《幸福狂想曲》,黄宗英的其它几部代表作品《丽人行》、《乌鸦与麻雀》、《聂耳》,也都是与赵丹合作的。尤其是开拍于解放前,完成于解放后的《乌鸦与麻雀》,黄宗英在其中扮演一名国民党小官僚的情妇,时而妖媚轻浮,时而凶神恶煞。这与她之前的银幕形象反差极大,展现出不凡的演技。

曹可凡:《乌鸦与麻雀》当中,原来你是演华太太,上官云珠是演你现在的这个角色?

黄宗英:对。她哭了,她不愿意演。可能联想到自己的身世,她不愿老演反角,她不愿意。我就跟她说,那咱们俩换吧。

曹可凡:那个戏好像是解放前拍了一半,另一半在解放后拍的。

黄宗英:对。拍着拍着就解放了,解放前拍是冒很大风险的。

大家的“梅表姐”

1951年,赵丹、黄宗英夫妇遭遇了一场突如其来的无妄之灾。他们出演的电影《武训传》上映之后原本反响很好,这年5月却突然被定性为“反动电影”,随之而来的是一浪高过一浪的全国性批判,作为主演的赵丹更是首当其冲。

黄宗英:我们俩小吵小闹多得很,大家伙儿都知道。但是每当一批《武训传》,我就马上站在他旁边了。每次他一受到大委屈的时候,我一定站在他旁边。这就是大苦大难,把我们铸成了。那时候我并不是一个胆小的人,可是从《武训传》批判之后,老觉得有可能,忽然有什么事来了之后,有可能明天会有什么事。就有这种恐慌感。它一而再、再而三、再而四、再而五、再而六,使你产生一种,到现在摆脱不掉的,万一有一天人家跟你算账。我已经不能跟你们说了。我的头昏了。

曹可凡:没事,您休息一下。

访问进行了大约半个小时,宗英老师忽然提出想休息片刻,但是她似乎并没有送客之意,于是我得寸进尺,继续霸占老人的休息时间。因为我非常珍惜这次交流的机会。好在稍作调整之后,宗英老师又恢复了谈兴,于是我们又谈起了她的另一部代表作——电影《家》。

记得1995年元旦,我曾主持上海作家协会成立40周年纪念晚会,当时扮演梅表姐的黄宗英与扮演觉新的孙道临一同登台,追忆往昔,心绪难平。

曹可凡:大家对你演的梅表姐还是记忆犹新,所以上海很多喜欢你的老观众,还是管您叫梅表姐。

黄宗英:因为在我幼年的记忆里,就知道我的表姐妹当中,比我年长的,她们就有这样的命运。我的六表姐,就是因为婚姻不幸福自杀的。会有很多人物形象在我脑子里。我可以拿一个,自个儿来拿。拿一个巴金的百年集。你把我扶着起来。

曹可凡:没事,你搭着我就行。

黄宗英:左边不行,右边行。绕室彷徨百遍旋。你看我把巴金和我们家的图都画在这儿,巴金家在这儿,我家在这儿,所以我一下就走到巴金家。我们常常一块儿下班、一块儿回家。有幸几乎天天见面,于是懂得了巴金的不朽杰作,更是他自己。这是我黄宗英1994年4月16日写的。

天生才华难自弃

天生丽质难自弃,天生才华亦难自弃。在黄宗英身上,我们分明感到了那种所谓天赋的力量。其实宗英老师并没有读过很多书,因为家道中落,她初中毕业就辍学学艺。但是,她的身上却有着那种与生俱来的悲悯情怀和诗情画意。于是一切都水到渠成,大约到了上世纪50年代,作为演员的黄宗英渐渐淡出,作为作家的黄宗英却如鱼得水,特别是在报告文学领域更是成绩斐然,她走进了自己的另一片天地。

黄宗英:剧团里头解放之后有些对外演出,演出就得有幕间串联词,这时候就没人写,没人写我就写。后来我写出了《特别的姑娘》《小丫扛大旗》和《新泮伯》三篇报告文学,都是按照我自个儿在农村的体会写的,得到了权威的认可。

曹可凡:如果现在让你要去做一件你想做的事,你想做什么?

黄宗英:我想去采访一个,我久已想采访的一个研究大粪的专家,到农业科学院,他的家里去。

曹可凡:续你那个报告文学的梦?

黄宗英:报告文学的梦,这个我是可以做到的。想不清楚我应该读哪个书,《历代散文选》,我想从先秦读,好多字我可能不认识,好多意思我可能不懂,我就从清读,结果我发现也有好多字不认识。我就说我自个儿是个贫女,是在文化上很贫穷的女孩子。

报告文学的特殊性质,注定了黄宗英必须放弃安稳舒适的生活,东奔西走,翻山越岭,甚至风餐露宿,去往各地体验生活。而她也是全心投入,乐此不疲。

1990年,黄宗英临危受命,出任大型纪录片《望长城》外景主持人。年逾花甲的她追随着古长城的遗迹,辗转跋涉于茫茫草原、漫漫戈壁,老骥伏枥,壮心不已。

在黄宗英的诸多报告文学作品中,《小木屋》是最为人熟知的一篇,讲述的是女科学家徐凤翔致力于建设高原生态研究站的故事。这部作品既为她赢得了荣誉,也给她带来了无可逆转的创伤。1994年,69岁的黄宗英第三次跟随徐凤翔入藏考察,不料却发生了严重的高原反应,几乎到鬼门关转了一遭。

曹可凡:这个就是因为你去雅鲁藏布江以后,缺氧造成的是吗?

黄宗英:缺氧之后,如果我当时就回来,大概不至于这么厉害。5月1日昏过去,5月3日醒过来,后来我一直坚持到雅鲁藏布江大拐弯,到6月1号,我才随着大队赶回,这20多天来,我一直带病工作,所以血管始终就伤得厉害了。

曹可凡:后来脑栓塞也是因为这个原因?

黄宗英:血管,现在我要输液的话,是医院要向小儿科,去调拨小儿往脑皮儿上扎的那个针,来给我入针,因为我没有一寸直的血管。

一息尚存 不落征帆

在交谈中,宗英老师有的时候会忽然停下来,仿佛沉浸在对往昔的追忆之中。望着她那一头非常好看的白发,我会想起她对自己另一个评价——属云的人。的确,她的人生就像是那一朵白云,从一个家飘到另一个家,从一个城市飘到另一个城市,从一个职业飘到另一个职业,仿佛永远过着那种漂泊无定的生活,但是在哪一处,好像都能够落地生根。

曹可凡:您有多少年没回上海了?

黄宗英:我是1994年,1996年好像还回过的,我是回去看病。

曹可凡:想上海吗?

黄宗英:想,特别想,尤其是春天特别想。江南的春天太美了,而且很多馋人的东西。现在上海新的蚕豆已经上市了吧。

曹可凡:差不多。

黄宗英:新的蚕豆上市了,米苋也上市了,对吧。上海这时候正是吃鲜的时候。

曹可凡:如果回上海,还想看看哪些老朋友?

黄宗英:首先是我们作家协会的老朋友,我从1965年调到他们那儿去,他们老老少少都对我特别好。我好像是在大家的娇宠当中生活的。那时候赵丹走的时间不长,外边树影婆娑,风吹着。我一看旧时候的片子,这个不在了,那个也不在了,那个现在病着,那个年轻的怎么也走了呢?我看着看着就不敢看了。自个儿一个人活着,就是大哭一场也没人劝我,还得自个儿把自个儿给劝好了。我们现在已经不是访旧半为鬼了,多为鬼。

曹可凡:访旧多为鬼。你昨天在电话里跟我说,钟走着,表走着,我停了。

黄宗英:对。花开了,叶绿了,我蔫了。天哪,老天又不告诉我还活多少年,我这个几年计划做不出来。

曹可凡:你有得活了。你现在如果回过头来看,觉得你的事业当中,哪件事情,你是感到最骄傲的?

黄宗英:没有。人家问我一生你难演的角色是什么?我说难为赵丹妻。你一生中最成功的角色是什么?我说同样的,也是赵丹妻。我活着,不能让他死了。

曹可凡:阿丹老师那句话,我特别喜欢,天下都乐,他的愿望真是让大家,天下都乐。所以你还得好好做你的计划。

黄宗英:对,就是别把自个儿写进精神病院里去。

一息尚存,不落征帆。这八个字既是当年“小木屋”主人徐凤翔的座右铭,也是如今黄宗英的人生信条。采访中她给我看她的书法习作,这是她每天必修的功课。尽管耄耋之年病痛缠身,但她心中仍有未竟的梦想,她不愿虚度一分一秒,她始终盼望着还能与观众、读者真情对话、心灵相交。

曹可凡:我估计您再写两年,可以加入书法家协会。

黄宗英:又要混进一个队伍。

曹可凡:不是混进一个,到时候就门口堵着问您要字。

黄宗英:那天有朋友说要字,我说卖字,拿两块钱来。

曹可凡:我看您前两年还在学英语、学弹钢琴?

黄宗英:弹弹小时候没背下来的曲子。保持我这么一个知识分子的生活方式,每天让脑子动一动。我早上起来要练舞,街舞,我当然不可能到街上去跳舞,但是我就是可以练一练。不可能有人想象说黄宗英现在在打麻将,绝对没有这种事的。

曹可凡:不可想象?

黄宗英:不可想象,我不会这样子的,我没有说别人打麻将不好。

曹可凡:这个发生在黄宗英身上不可能。

黄宗英:也不应该。我演《乌鸦与麻雀》打麻将,有时候上海朋友说,解解闷。我说我从来没觉得闷,我活都活不过来呢。

曹可凡:我事情多得不得了。

黄宗英:就是活还活不过来,活着兴趣很广的,我没有闷的。有闷的话只有说,我从来没想到自个儿能活到快八十岁,没有安排得那么晚。

曹可凡:其实你心里想做的事还挺多,比如你刚才跟我说你想给孩子讲故事?

黄宗英:喜欢孩子,而且自己在专业上有这个把握。假如我声带不是这样的话,我有些文学作品念起来,还是可以录成MP3,什么这个那个,走向世界的。现在是说梦了。

曹可凡:没事,其实你过一段时间就能恢复。

黄宗英:现在云已经飞不起来了。在稿纸上飞吧。

曹可凡:我们期望黄宗英这片云能够飞起来。当小孩听到这样一位白头发慈祥的老奶奶给他们讲故事的话,他们一定会非常高兴,童年一定会非常美好。

黄宗英:你看书的时候,注意点,可以给小孩讲的故事,替我留一留。

曹可凡:给您搜集一下。也希望您像赵丹老师说的一样,天下都乐,我们大家都一起快乐。谢谢您,黄老师!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司