- +1

语言日渐粗鄙的时代,何处安放你的精神家园?

原创 蒋苡芯 新周刊

2020年11月16日,北京,槐谷林艺术花园,胡赳赳(左)与余世存。(图/ 张博原)

“在科技的力量下,文字肯定会走向工具化,但我们还是要给自己找一个小确幸的东西——立得住的、让自己满意的一种价值,我觉得这才是语言文字真正的土壤所在。”

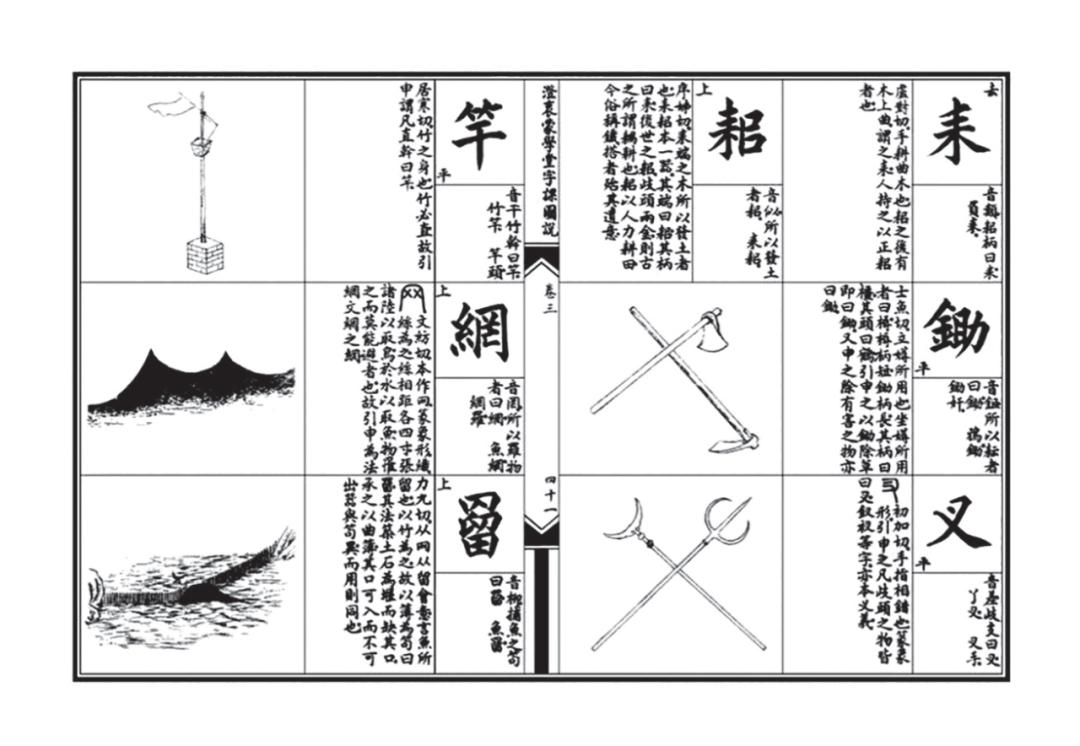

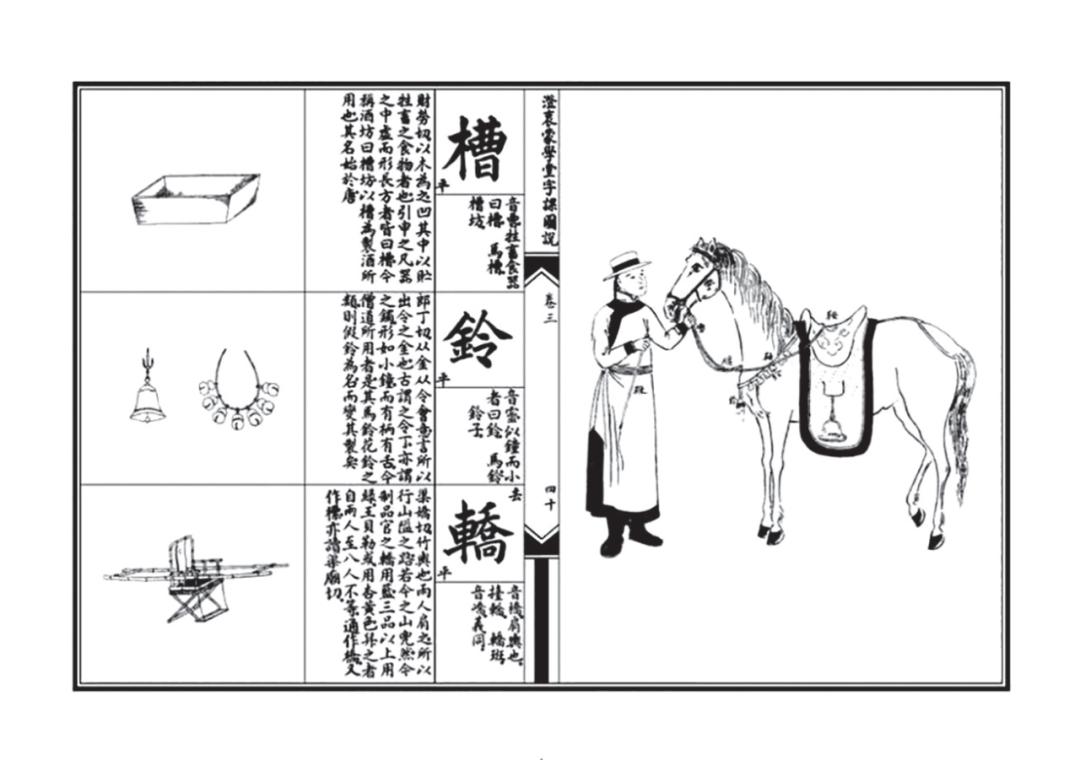

今年1月,学者余世存、作家胡赳赳整理编校的《澄衷蒙学堂字课图说:精讲复刻版》出版。《澄衷蒙学堂字课图说》由清光绪年间进士刘树屏撰写,初版于1901年,选取汉字3291个,被誉为“百年语文第一书”。

余世存、胡赳赳关注研究汉字多年,他们希望借助此书,对汉字文化在当下语境的困境和困惑予以解答和补充,并推动“大语文热”的发展。

此次《新周刊》专访,他们谈及汉字运用、变革,语言暴力、腐败等问题,并希望为这一命题提供脉络——“何以从汉字入手,学以成人?”

语言暴力和腐败成为一种语言现象

《新周刊》:两位是如何决定要重修《澄衷蒙学堂字课图说》的?

胡赳赳:前提是我写诗,所以对语言文字比较敏感。我和世存发现一个现象,即当代汉语的粗鄙化。

第一个表现就是语言暴力。这不仅体现在网络语言的暴力上,包括官方文件、教科书语言、文学作品在内的主流用语,都出现了粗鄙化。

比如我们经常说“搞”“干”“两手抓”等,在民国以前,谁都不敢相信大众会使用这类词语。而且,当很多人意识不到语言已成为一种暴力系统时,证明粗鄙化程度已经很高了。

所以,我决定自己重新学,找来民国之前的语文教材从头看,认识每个字的来源。

余世存:说到我对汉语和语文的理解,可能要追溯到上世纪90年代末,那时候我就游说朋友、同事做汉语研究所和汉语功勋奖。当时我开始意识到,当代人的汉语修养是比较差的。

2013年,赳赳在图书馆发现了《澄衷蒙学堂字课图说》,马上意识到它的价值,并将之出版。它确实能对当下的大语文热起到很大的推动作用,也让很多人看到,除了《新华字典》《现代汉语词典》,我们还曾经有这样的语文课本。

现在很多人愿意看西方心理学、管理学方面的书。但我觉得,真正搞明白那些汉字,它的功效不亚于读那么多现代分科的书。

后来也有人印证了这样的说法,比如医者徐文兵提出“字里藏医”,经济学家张岩也意识到当代汉语有致命的语言腐败,由此导致人的腐败。

确实,要追究起来,很多汉语现象反映的是时代问题。我们把汉语视为生命的精神家园,但这个家园好坏与否,没有人去挖掘,习焉不察。

只有不断打扫、维护这个家园,才会有重新发现的惊喜,同时又能体会到,在母语中能真正安顿自我。但一般人很少注意到这一点。

由胡赳赳与余世存联手重编的《澄衷蒙学堂字课图说:精讲复刻版》全书四卷八册,并增加了两人分别撰写的《汉字百讲》和《中国字说》配套精讲文本。(图/ 张博原)

《新周刊》:在整理编校《澄衷蒙学堂字课图说》时,二位有哪些新的发现和惊喜?

余世存:以前,基于西方中心主义,我们认为拼音文字、表音文字要优越于表意文字,觉得字母文字可以拓展听觉,而听觉永远高于视觉,这是人的一个偏见。

但现在我们重新挖掘汉字时,发现它并不是靠象形字就能定义,汉字的内涵远远大于知识界对它的认知。为什么它的生命力那么强?哪怕在目前这么一个网络时代,汉语仍能爆发出属于其创造力的部分。

我经常举的例子是解玺璋写的《张恨水传》,其中提到,张恨水虽然与“五四”新文化运动那拨人活在同一个时代,但他仍然使用章回体、文言、古诗词,而且他也能在其中安顿自我。

胡赳赳:其实,现在是两个潮流统治着一切,一个是科学,一个是消费。尤其当这两者合二为一时,你可以想象我们的整个时代会狂奔到哪里去。

现在我们在谈论传统文化的没落、人文主义的消失,其实西方也在谈。为什么科学在进步、物质在提高、GDP在上升,我们却没有感受到幸福?在物质无穷轰炸个人时,人的烦恼也变得无穷大、无穷多,没有办法回到一种自洽的系统中。

被困在系统中的,远不止外卖骑手。这绝对不是某个行业的现象,而是每个人的现状。你再往前推,无论是英国工业革命时期的摩登时代,还是富士康代表的电子机械时代,人们面临的系统困境始终如此。

那我们就要去想,为什么永远如此,而且变化越来越快?这些东西看似在变,但内在规律没变,这其中,与我们越来越缺少文化的底色有很大关联。

2020年6月12日,香港,欧阳昌于北角皇都戏院商场经营的“京华胶片”已有三十多年历史。“京华胶片”主要替客人制作招牌及灯箱,手写稿件、贴材料、吹干、切割、安装灯泡、实地安装都由欧阳昌一手包办,他是香港最后的“文字师”。(图/ 视觉中国)

《新周刊》:怎样理解当下的语言腐败?

胡赳赳:语言本身是有夸张和变形功能的。比如说李白的“白发三千丈,缘愁似个长”,那是一种豪迈和夸张,没有功利性、谄媚的一面,就不能称为语言腐败。

但是“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州”就比较肉麻,赞美韩朝宗谦恭下士、识拔人才,这就不涉及语言美学的问题,所以可以称为语言腐败。

《新周刊》:所以,对于语言腐败的确定,还是要回归每个人的自查。浸淫在这套文化系统下,很多人都难以避免被影响。

胡赳赳:要有自觉意识和反思能力吧,语言本质上来源于一种反思。

余世存:这就是我们一再强调的,你要有自己的灵魂家园,不常回去反思的话,人就会越来越差劲。

汉字是经得起误解的

《新周刊》:疫情期间,国外救助物资包装上所写的“山川异域,风月同天”等古诗词引发网友探讨。二位如何看待此事引发的舆情?

胡赳赳:其实日本人也不了解何为“山川异域,风月同天”。这是禅宗的一句话,“山川异域”是禅宗去解释万事万物的不同点,“风月同天”指佛性是“一”的。

所以,我们说,万事万物既有每个事物在现象学上的不同点,但从本质上来说又都是同一的,借此去解释佛性和万物的关系。

你看叔本华所说的表象和意志,山川异域是表象,而你的意志状态是风月同天,这就是不二境地,表现一种哲学思想。

你知道它美,却不知道它背后的哲学思想,那这个句子不也还是没读懂吗?它是需要一层层剥开的,每层的境界不同。

所以,日本人写了这些句子也没有几个人懂,而且被庸俗化地运用、理解、讨论,某种程度上体现了现代人文化程度的粗浅。

余世存:这些年来,我们民间个性化的优雅语言出不来,比如李嘉诚做个广告,我们跟着学点;文章、马伊琍离婚,提出个“且行且珍惜”,我们又跟着学点。

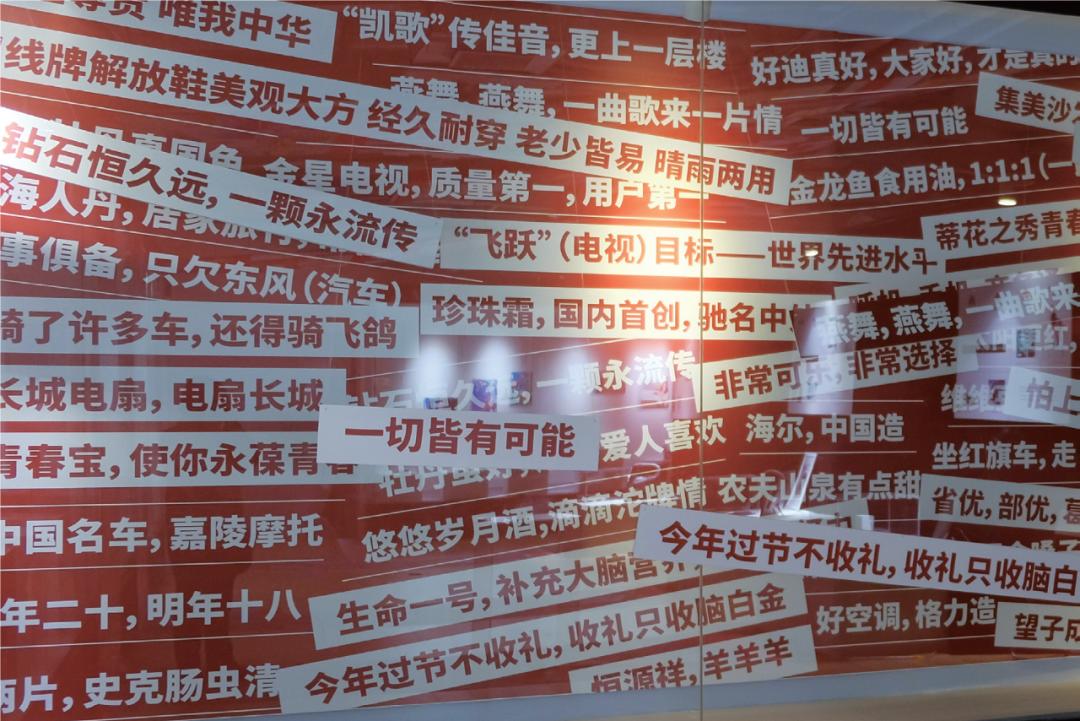

2019年11月10日,北京,位于中国传媒大学的中国广告博物馆举行庆祝中华人民共和国成立70周年暨中国广告40年主题展览,图为经典广告语的拼接作品。(图/ 视觉中国)

《新周刊》:以前大众识字率不高,人们也能接受传统文化的寄养,安放自在的生存。而现在识字率高了,每个人都有了认字和思考的能力,社会反而变得粗鄙化。如何看待这两者的矛盾和张力?

胡赳赳:有一个统计数字:新中国成立之初文盲率是87%,现在的文盲率是5%。但我老说,认字不识字,你就是新时代的文盲,哪怕拿再高的文凭,面对文字的时候还是会犯怵。

当年陈独秀在狱中痛感于两件事。第一件事,当时大家存在畏难情绪,他认为认字本身没有那么难,小孩天生就会,是一帮老先生将其弄复杂了。所以他想写一个正本清源的小学课本,他是研究到“抛”字时去世的。第二件事,汉语文字历史悠久,却在长期使用和搬运过程中丢掉了很多精华。

我觉得,这件事的入手,还是要先让写作者重视对文字根基的理解,才有改观;其次,从事语文教育的人,能够学习、传授,慢慢地,在汉语运用上会有改观。

另外,我觉得最重要的还是文化概念的中国,而不是政权、边界、地理概念上的中国。文化的本质就是文字,因为我们都在使用汉语,所以才会觉得自己是个中国人。

所以,从现在来讲,汉语最重要的一点就体现于此:它如何在文化复兴当中担任载体的作用?

余世存:我觉得汉语言文字确实是有承载的,对于一个民族来说,有了语言就拥有了向心力。新时代的建立,要有正书观念,包括服装的改变,这一点孙中山做到了。

我们现在的汉语,可以说在这个时代提前进入了冬天,在这个冬天里,我们所使用的语言是各自为政的。

西方有一个关于通天塔的隐喻。如果大家使用同一种语言,通天塔很容易建立;但如果各说各话,就很难。大家会觉得,在这个时代很难信任别人,很难遵照契约,很难过正常的生活。

胡赳赳:说实话,这个不怪现在的人,还是和整个系统有关。如果稍微梳理一下这几千年来的系统,会发现人是一步步被驯化的。

“我不要你觉得,我要我觉得”不就是这种语言系统吗?现在的霸道总裁都这样说话。

余世存:我觉得这是现代化一个必然的现象,就是不断下移。在下移的过程中,普及化完成,普通人都能看书写字,你看现在很多年轻人写的文章都很好看;但是如何提高是下一步的问题,我们要追求更雅的东西。

这几年,很多年轻人开始学习古诗词,说明大家也是不断给自己提新的目标。并不是说,我能够用白话文写一手漂亮文章就到此为止了。

比如过年的时候,大家都在绞尽脑汁地写对联,对语言的追求还是精益求精的。

春节写对联,体现了中国人对汉语文字的追求。/图虫创意

《新周刊》:在我们实现下沉和普及的过程中,会不会留下一些遗憾?

余世存:这其实涉及中国文化以后究竟如何立足的问题。我这几年也想过要不要把文言文引进中国的精英教育。我跟很多朋友交流过,他们对此是反对的,文言文自成一体,而我们不用文言文已经一百多年,不再需要它了。

这其实是一个矛盾。前几年教育部在语文课本中加大文言文比重的时候,社会上总有反对的意见,觉得学文言文没有必要,是在浪费学生的精力。

我们很难下判断说教育中有文言文到底好不好,但如果有人愿意在传统方面多花心思、多学一些,可能会对他的言行举止有所裨益。

胡赳赳:在文化传播的过程中,其实在打通一个道路,就是历代的注解和注释。汉字是经得起误解的,每个时代的人都可以解读它,因为它背后拥有强烈的价值观。把知识拿过来,价值观装进去,就有了意识形态。

汉字工具化是一种趋势

《新周刊》:信息时代之下,文字越发工具化,甚至被替代。对此,你们是否有焦虑?

胡赳赳:最重要的是能在文字中找到美学性。现在的人写文章,几乎不会使用对仗,但对仗是中文的基本功力,如果没有文字的对仗,就没有中国二分法的阴阳系统,也没有中国的思维方式。

但现在我们把中文变成了一个符号系统,就跟26个英文字母一样,你不知道为什么会有,但这么用就对了。对于知识发展来说,这样远远不够。

大家不清楚自己的姓氏由来,你20岁的时候无所谓,到了40岁的时候,你还不去追问自己的来处吗?

比如“来”(來)这个字,很少有人知道,它其实指的是小麦。小麦是从东亚传过来的外来物种,所以把它称为“来”,后引申为“到来”之意。

“麦”(麥)就在“來”下方加了个“夂”,指栽种之意,就此把这两个字区分开来,一个用引申义,一个用本意再造一个字。

当你知道这个字的来源时,对它的观感会完全不一样。汉字背后负载着大量历史学、造物方法论的东西。

文化的本质就是文字,因为我们都在使用汉语,所以才会觉得自己是个中国人。

余世存:当然,绝大多数人还是把文字当作工具而已,不可能人人都知道每个字的来龙去脉。我说过,一个人琢磨一下自己的名字、亲人的名字,已经很好。

琢磨会让他进入汉字的某种门槛,他琢磨得越多,就越能够让自己踏实一点,或者有某种坐标感。

中国与西方不太一样,我们有一套厉害的文字评判系统。比如在孔子之前,一个国君去世,大家都会议论要给他一个谥号,国君对这个是很重视的。

既然人类创造了文字,它总会有它的功能和功德。中国文化对此有自己的解释,比如我们认为“文”是要与天文、地文沟通的,走到“文”的阶段,你才能抵达像佛陀所说的“无上正觉”的顶点。

所以,在过去,中国的老百姓也是高度重视“文”的,包括斯文,也代表了一个精神的参照系。

《新周刊》:如何看待网友们用“火星文”“表情包”等新型话语来解读和应对一些社会文化舆论事件?

胡赳赳:现在的人擅长用娱乐化的方式将严肃的事件消解掉,婚丧嫁娶都可以实现娱乐化。这个问题不只是我们,西方也是如此。

这可能会牵扯到另一个特别大的问题,那就是我们很快会变成一个单向度的人,逃避崇高,回避严肃。

汉语文字历史悠久,却在长期使用和搬运过程中丢掉了很多精华。

《新周刊》:在当下的语境下,“大语文”教育的实现会不会遇到一些难点和痛点?

余世存:很多人提出,现在要看科技寡头的力量,因为当前科技走得更快,所以就看他们能不能让大家换一种活法。

在科技的力量下,文字肯定会走向工具化,但我们还是要给自己找一个小确幸的东西——立得住的、让自己满意的一种价值,我觉得这才是语言文字真正的土壤所在。

胡赳赳:语文教育还是应该从最根本的方式做起,那就是培养阅读习惯。语文考题的答案永远是开放式的,没有标准。

孩子们长大后,人们不希望他们变成文盲,哪怕只是粗通文墨、有一定的知识水平,也是好的。

✎作者 | 蒋苡芯

原标题——专访余世存、胡赳赳:在粗鄙时代,回归汉语这个精神家园

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司