- +1

在工厂,他们只有十分钟从机器变回人 | 眼光

摄影 / 占有兵

文 / 伍惠源

编辑 / 宗辰

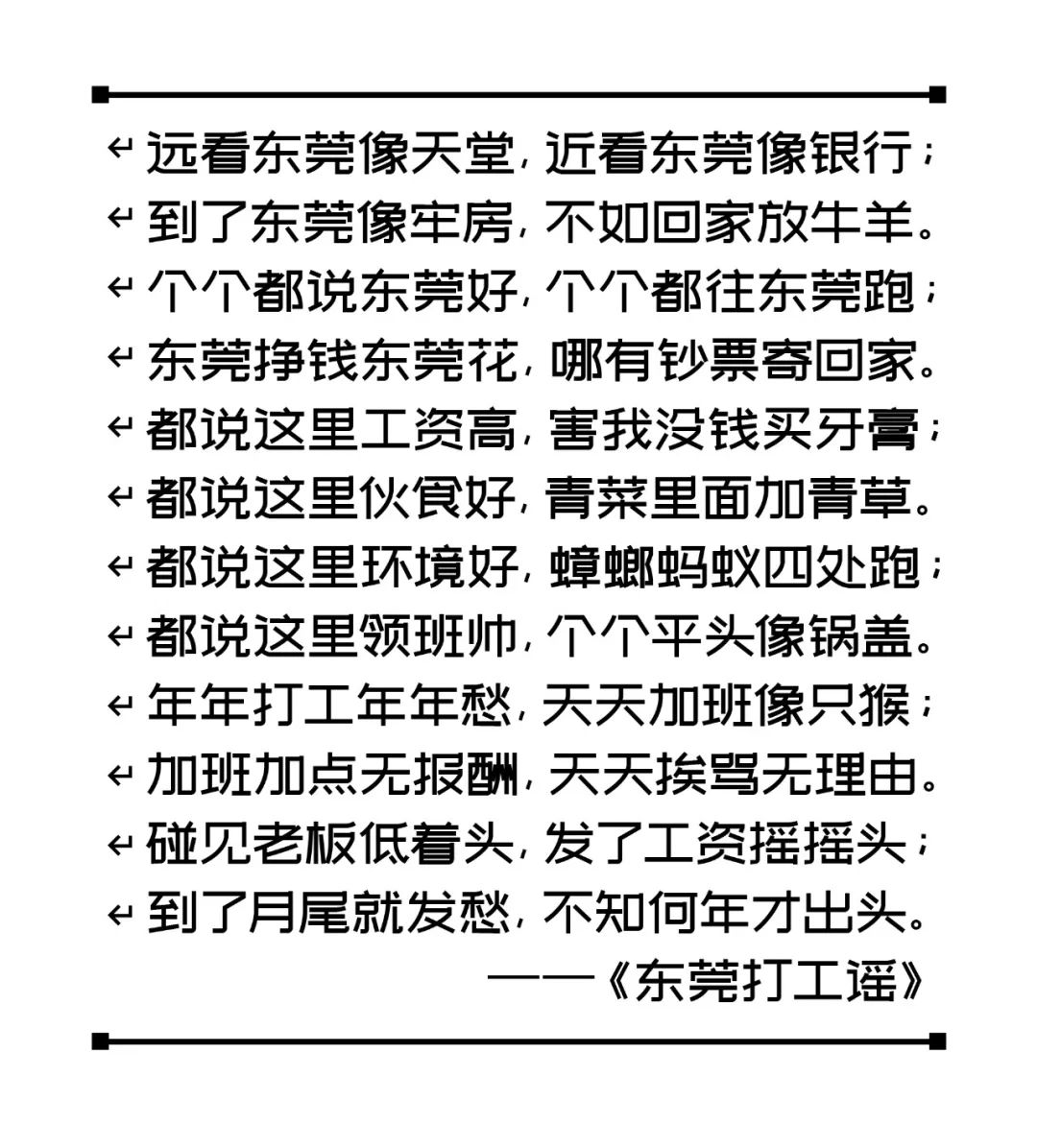

占有兵记忆里的工厂“打工人”自由很少,连续不断的重复工作,每天只有二十分钟的既定休息,以及没有止境的加班。这种生活在不同的时空里得以包装,得以修饰,得以延续——不断扩张的工作时限,被精密划分的工作范畴,坍缩掉的个人时间,他们曾经在工厂,我们现在在“大厂”。

打工的那些年占有兵不确定自己是哪里人,车票贵假期短,回家的时间很有限。打工17年,他留在了广东东莞。占有兵出生在襄阳市谷城县庙滩,那里是山区贫困县,吃不饱是常事。90年代在乡下,最流行的口号是“东南西北中,发财到广东”。占有兵花了三天转了六趟车,成为南下打工人潮中的一片浪。

打工那些年他用镜头记录下工厂里的生活和面孔,已经形成习惯。现在占有兵每天依旧拍照,镜头还是对准工业区。二十多年过去,现在的招聘栏前人头寥寥,当时却是几百个人争一个岗位的热火朝天。当年南下是一场赌博,赌上家里的牛羊和“巨额”路费,几天内找不到工作就只能回家,继续面朝黄土背朝天。在占有兵眼里,缺少了时间和经济的掣肘,现在的打工更像是一种选择。

他记得刚到广州时是冬天,常绿阔叶树还开着花,不同于家乡此时树叶已经凋零殆尽。当时街上背着蛇皮袋的人很多,现在没那么多了。

有限的自由

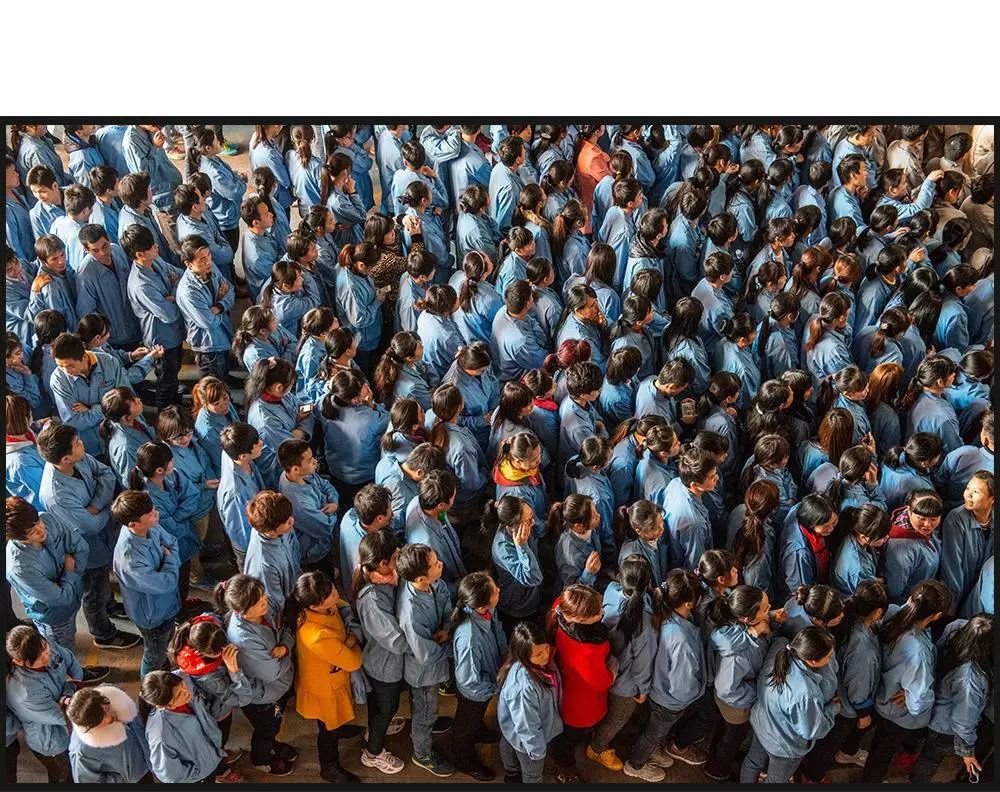

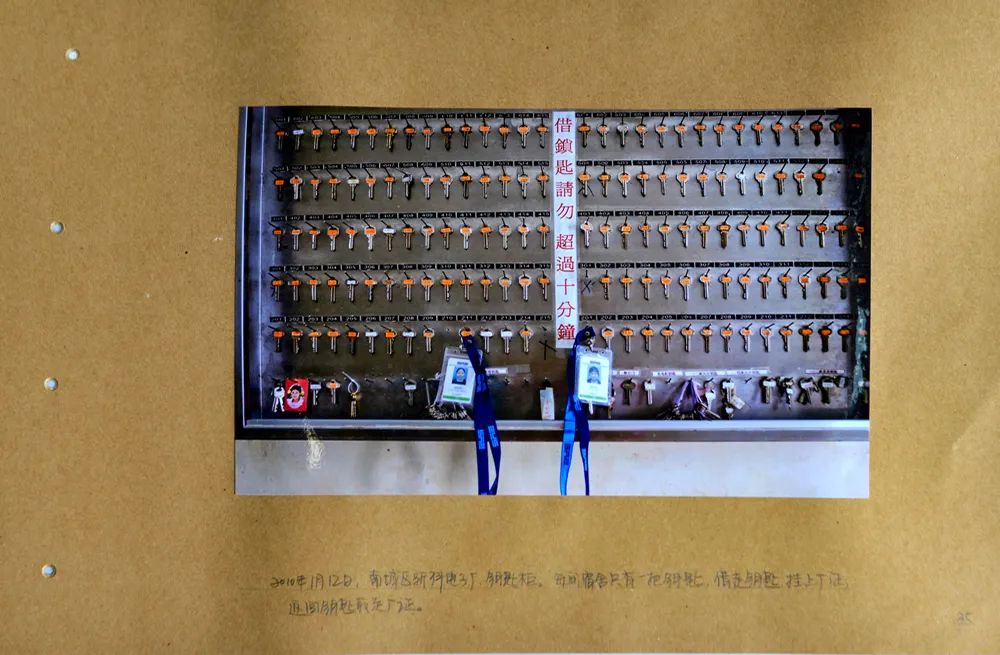

铃声激活了车间,打工人瞬间涌出,随即塞满洗手间,茶水间,急不可耐地掏出手机查看信息。抽烟的男人赶紧拽一支塞入嘴中,“啪”的一声,火苗靠近香烟,一阵浓烟从口和鼻冒出。烟瘾大的男工友会接连抽两根。情侣默契地向同一个方向汇合,牵手,行走,到茶水间去,用同一只水杯,接满水后,你喝一口,我喝一口。上厕所的道上都故意地拉着手不放,走到分岔口,有意地将彼此揽入怀抱,各入各厕。那些不想走动的人,就趴在工位上小睡一会儿,缓解一下疲劳。等铃声再次响起,人群又被捋回生产线的两旁,从骚动到平静,车间里只有机器运作和喘息的声音。

他们只有十分钟的时间从机器变回人。

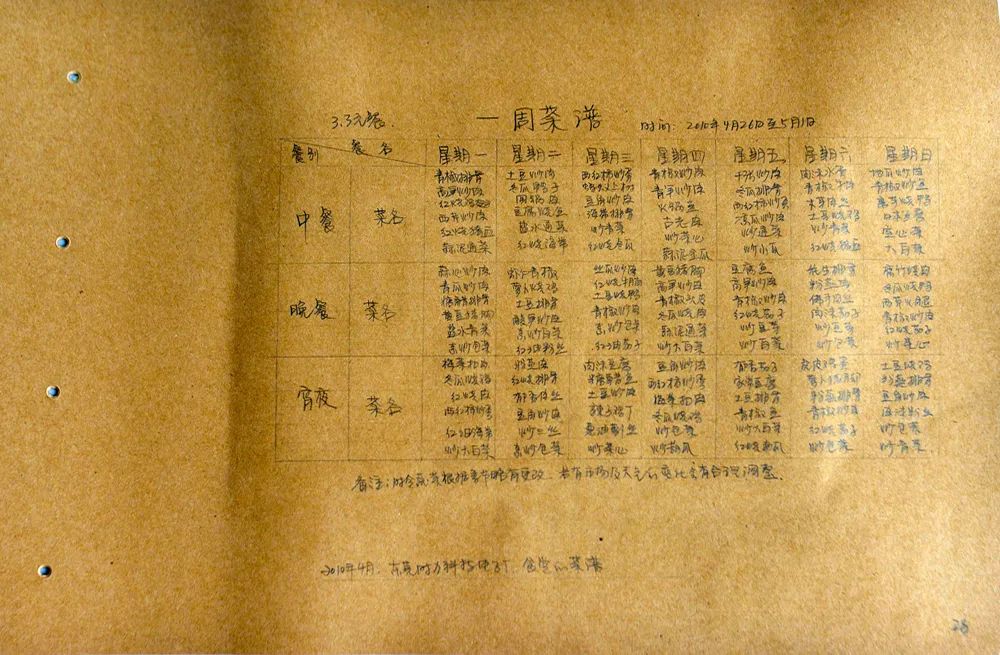

流水线作业,同样的动作里度过一天又一天,除了这十分钟,留给打工者的自由只有晚饭和加班的空隙、下班后从睡眠里挤压出来的时间,以及每月一次的汇款日。而且几乎每天都在加班。劳动法规定八个小时的工作时间,但几乎没有不加班的工厂,打工者也喜欢加班,因为能拿到更多钱。他们通常会在晚上八九点结束一天的工作,遇上赶订单的时候会通宵加班,或连续加班几个通宵才休息一天。

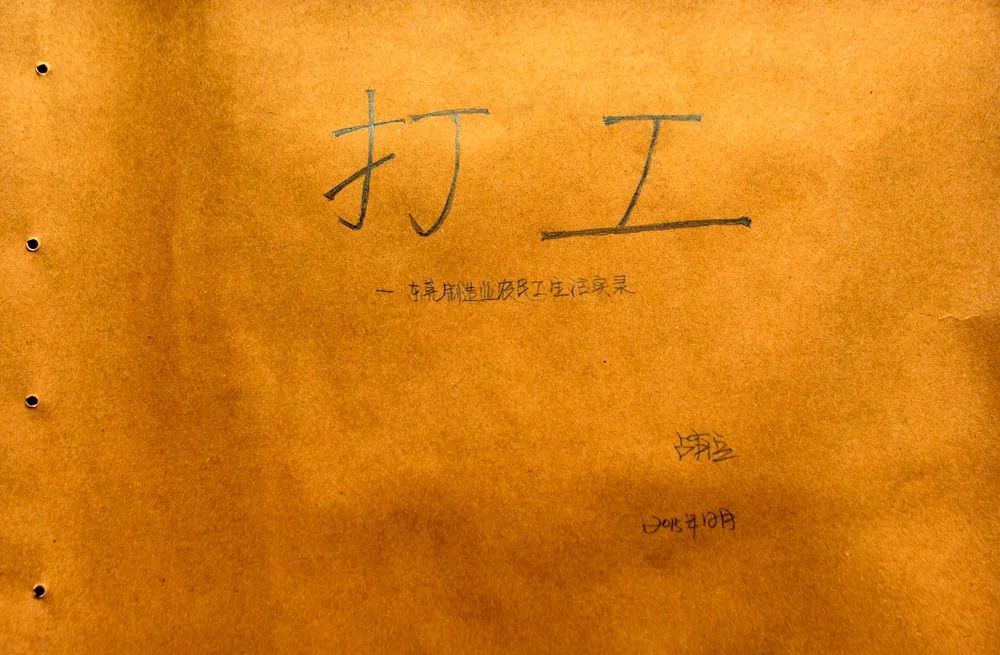

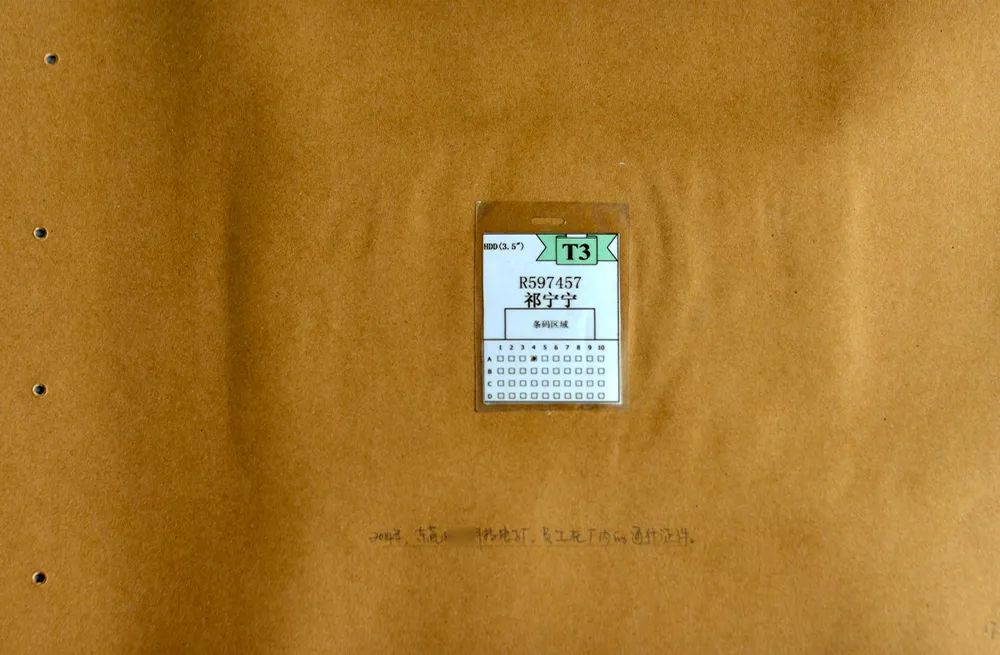

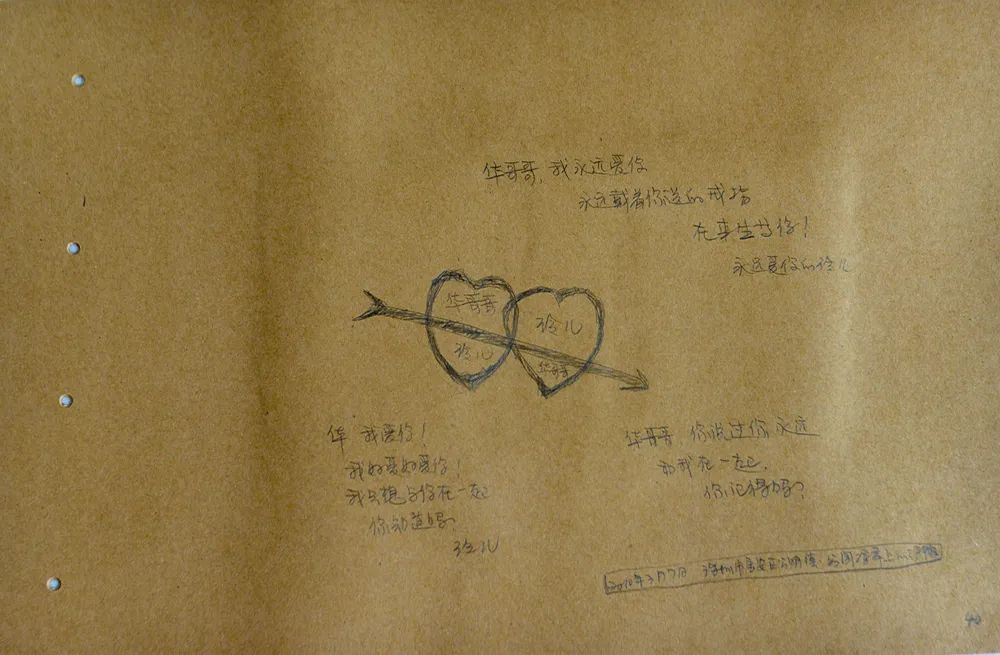

占有兵曾经做过一百多本打工书。借用这种形式,梳理了他拍摄的打工生活。

在这种劳动强度下,许多工厂都有员工出现低血糖突然晕倒的情况。打工者为了省钱或赶时间,每天只吃一餐饭或随便吃点,长期超负荷运转的身体吃不消。每年我也听到会工厂有员工突然精神失常,骂人、大声痛哭、长时间沉默,狂奔的事例。

让我记忆深刻的是一个早上,我接到电话说厂里出事了。中班主管急切地说:“有一个女工昨晚在宿舍跳楼了。” 我急急穿上衣服向工厂赶去。当我赶到现场,看到宿舍楼后面的下水道铁盖上,一名穿着睡衣的中年女子头碰在上面, 只有一点血迹。铁盖旁的草地上,砸出了一个小坑。

据说她有两个孩子,期望很高,但孩子成绩很差,加上丈夫与她有争执,压力之下导致上班分神,生产了很多次品。她不断被批评,也渐渐被同事数落和排斥。在那个下着瓢泼大雨的晚上,她收拾好宿舍,踩上那张留在阳台边上有脚印的木凳,坠落成一声巨响。她身上睡衣口袋中还留着可能为孩子攒下的,贴身带着的几百元钱。

人始终不能成为机器。但这样的事件,就像汪洋大海中泛起的一阵涟漪,没有来得及展开就消失了。而就算足够强大和抗压,打工者也无法保证自己能够像生产线一样成为永动机,跳槽和变动是常有的事。打工者有今天没明日,有订单了,成为生产线上的一个器件,高速飞转;订单减少,关闭生产线,就得走了。一些坏企业还会采用不可能完成的任务,让你在无法忍受中自己消失,那样不用赔偿。

2012年6月18日,广东省东莞市, 手袋厂的女工郑婷在生产中。

打工者在经历了或长或短的工厂磨炼之后,有些成为了老油条,工作表现一般,但又找不出明显错误,过一天算一天,没事欺负下新员工。当然,也有许多努力的打工者,迅速地精通各个工位的操作,培养起解决不同现场问题的能力。当生产线增长或现有的管理者离职时,通过竞聘或高阶管理的提拔从作业员变成管理者,过上了不错的生活。

十年前,网络也是出口

一个工业区的建立,会伴生着周边的服务。五花八门的店铺,由铁皮屋或平房改建的店铺,餐饮占了多数,其次是杂货和服装,还有零星的手机店、理发店、化妆品店......更有数量众多的出租楼群。这里的潮流不落后于市区,只是消费会下降层级。我记得当松糕鞋流行、高筒靴回潮、露背装大行其道时,工业区的服装店也在销售这类潮货,但几十元甚至十几元就能买到。比如我曾经的女同事,她一个月穿坏了三双新潮的凉鞋,每双也就30块钱。

现在看来最具年代感,那时候确最新潮的生意是电脑下载——就是给手机下载电影、音乐、小说。电影一元钱两部,MP3音乐一元钱十首,小说三部一元钱,老板提供打印好的目录供你挑选,然后再帮你存到手机上。过一段时间,可以去更新,当然费用也得再给。工业区没有电影院,有些人也会选择花两元钱看一场投影。放投影的地儿情侣很多,五元钱可以看一个通宵。

2013年1月1日,广东省东莞市,打工者在小摊上给手机下载电影,每元钱可下载5部。

2011年9月5日,广东省东莞市,下班后,打工者们在工业区跳舞。

2010年11月29日,广东省东莞市。打工者下班后在球场上看露天电影。

2009年10月1日,广东省东莞市。打工者们在广场上观看电视转播的国阅兵。

人气最旺的地方,也许是杂货店门前的桌球台,每个小时四元,打球的只有两个人,但观战的可能是二三十人,打球的人用饮料赌输赢。

2005年以后,工业区新开了很多网吧。网吧寄托了很多不一样的人生。

阿军是一名普工,每天的工作就是打螺丝。到底每天打了多少粒螺丝,他自己也数不清。用他自己的话说:我就是个打螺丝的机器。阿军下班后就冲进网吧,一天积压的情绪,化作QQ上的留言,化作电邮的内容,化作微博的博文,化作游戏的动力。

阿琴会利用网吧来学习,或者做些自己喜欢的事情。她喜欢写一点小文章,每天下班后都要到网吧坐上两个小时。静静写完,存贮到U盘上,然后回宿舍看书。她有时把文章用电子邮件发给媒体编辑,也和网友探讨写作技巧。

有轮滑爱好的阿慧,到网吧上网是为了组织轮滑俱乐部的活动、分享和讨论轮滑技术,乐此不疲。不过更多的时间,她会选择和朋友“刷街”(指在街头轮滑),从一个工业区刷到另一个。

2010年1月5日,广东省东莞市,打工者在网吧上网。

每个月发工资的那天,打工者们多出半天的自由时间。但大多数人把这一天过成了一种仪式,在邮局排队寄钱的人多得无法想象,从柜台排到大厅,在门口处绕几个来回,再排到很远很远。打工者读书不多,常有写错字的人一遍又遍地重填,即使在冬天,也看到有人额头冒汗,手心沁出的汗水将汇款单浸湿。一个月的劳动成果在这一天通过邮政寄到中国不同的角落。但寄出的这一刻要等很久很久。

2012年1月1日,广东省东莞市,打工者给家人打电话。

压抑与逃离,去与留

一对夫妇在宿舍楼道偷欢被捉,因为无法证明夫妻关系,被当成卖淫罚款了1000元。这件事在当时被当作工人们饭后的笑话谈资,现在想来却有太多无奈。

每天下班之后,姑娘们会开始自己的T台show——脱掉宽大的无尘衣,穿着自己心仪的时装,婀娜多姿地展现她们的青春、活力和自信。她们也互相晒自己的裙子,分享心仪的白马王子的模样。这些欲望被集体宿舍和工厂制度极大压抑,才让这个笑话成真。

2014年12月5日,广东省东莞市, 电子厂的女工进无尘室前照镜子。

2010年11月7日,广东省东莞市。工厂内部举办模特比赛。

和现在差不多,在外打了两年工,家里觉得你也多少稳定了,有些积蓄了,就开始催结婚。一些人通过介绍交往;有一些人,通过自由恋爱最终走入婚姻的殿堂;但大多数人是利用春节回老家的机会,让家中的亲友介绍本地的同龄人进行交往,甚至一方辞掉原来的工作,跟随另一方一起打工,最后成家。

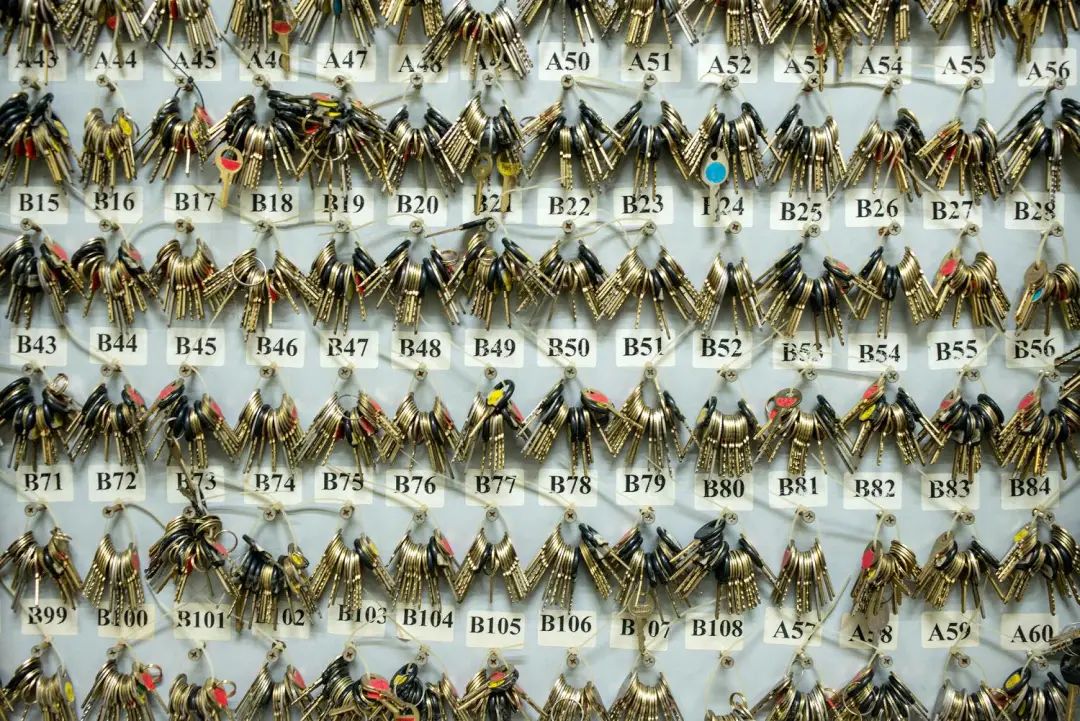

恋爱或结婚都需要一个独立的环境,当时有些工厂有“夫妻房”,即夫妇二人在同一家厂,分出的一间独立的宿舍。找工难的年代,夫妻房极少。夫妻房让打工的夫妇有了正常的夫妻生活,也为工厂留住了生产线上需要的劳力。而没有那么幸运的恋人,只能离开免费的集体宿舍。

工厂周围有很多出租屋,新修建的出租屋最小12平方米,最大不超过30平方米,全部是带洗手间和厨房的单房。每月房租350元。每逢工资有涨,房价必定上涨。出租屋的墙壁、电线杆上,贴满了诸如有偿代孕、招公关小姐之类的 小广告,还有淋病根治、老中医治梅毒牛皮癣之类的时代图腾。出租屋的大门在后面,通常前面留给一楼的商铺用。电线、网线如蛛网,楼梯陡、小又黑暗。电费高、水费贵,每月还有清洁费。二手房东代管理,房间被盗他不理,送水送气不顺利。

工人下班。

打工者租住的出租屋。

2016年5月25日,广东省东莞市,找工作时在草地上睡觉的打工者。

幸运的人,能持续在这里工作,在出租屋短暂或长久地居住,更多的人因为各种无奈选择离开。在上世纪90年代一批和我年纪差不多的人出来后,又接二连三地往回撤。这些人要么出来后 压根儿就没有进过厂;要么不能适应每天加班到凌晨、全年无休的打工生活;要么是被炒鱿鱼;要么是工厂恶劣的生产环境导致身体染病;要么是工厂发不出工资白干了;要么是中介骗得身无分文,成了盲流。

能够有幸留下的人,也要面对新的挑战。读书、医疗、养老,通通都是新问题。“种瓜得瓜、 种豆得豆”听起来是一种无奈。就像虽然父母条件变好了,期望孩子能成龙成凤,但现实决定孩子们只能接受最为普通的教育,甚至无法在城市就读。很多在农村长大的孩子又重复了父辈的老路:勉强读完初中或者连初中也没有读完,够了16岁,就迫不及待地投靠父母进城, 再进入流水线,成为一名新生代的劳动力。

新工厂,新工人

(左)1995年12月,占有兵刚出来打工时在一家工厂当保安员。

(右)占有兵和战友,他本来不抽烟,拍照时又拿了烟夹在手里。

这是十年前打工人的一些侧写。

曾经在外打工是一种荣耀。记得有一年春节我回到湖北老家,买了一部最新的双碟VCD机,还买了领带和一套西装,把退伍时用的帆布袋换成了拉杆箱, 买了崭新的皮鞋,带了两条万宝路香烟。从进村口开始,见到乡亲们就打招呼,发香烟。一些乡亲们当面就说“看这娃子,打工赚大钱了,真有出息”。

人们开始思维慢慢转变,逐渐走出去,而工业区在近十年来却已发生了180度的逆转。2003年以前,只要是工厂,老板只愁订单,从不愁工人,满大街都是找工作的人,老板只管挑最好的、最听话的、最廉价的人用。甚至有一些恶劣的工厂,专门骗取求职者的钱,从来不出货。

到了2006年前后,开始出现招工难的苗头了。最明显,餐厅、酒店选服务员,不再是清一色的女性了,男服务员也出现了,工厂也开始缺人了。以前出门,乘车挤、公园里挤、广场上挤,现在马路上随时人来人往的情景消失了。

现在,汽修厂的男工留着长发并染成黄色;制衣厂的女打工者穿着露背装;玩具厂的女工脚指甲染着红色;手袋厂的男工穿着背心、露出手臂上的文身、耳朵上还戴着一只耳环;印刷厂做包装的女孩子穿着低腰裤,这在过去是无法想象的,过去员工整齐划一,许多工厂对员工的着装有一定要求,现在几乎不再有了。

2012年,来自四川凉山州的打工者。

打工者们在长椅上休息。

打工者假日在广场上读英语。

工厂数量逐渐饱和,城市向服务业和高新技术倾斜,内地与沿海差距越来越小,人们也越来越重视教育, 社会也发展到有更多的职业选择。2014年之后,各家企业使用浑身解数,希望留住员工——提高工资,安排夫妻房,宿舍装空调,年终奖汽车,大搞文化娱乐活动,开展员工关系管理,但仍没有解决招人难的问题。

有些招聘专员说,现在待遇高了,员工也更难管理了,员工对企业的忠诚度低到了极限,十年前那种扎实、肯干、不讲条件、任劳任怨,每天可以加班到晚上12点、第二天照常开工的员工绝种了。实际上,员工没变,甚至更为努力,是社会变了,他们也许不再需要在工厂打工了,或是唯一选择了。

我身处的东莞长安,从改革开放前以农业为主,上世纪八十年代依靠来料加工迅速发展。至2010年年底,长安镇共有外资企业1318家,世界500强企业六家,经济占东莞市9.3%的GDP。这块98平方公里的土地,融入10000多家企业,成为制造业生产线上必不可少的一个单元。今天的长安,各类豪华汽车,高楼大厦比肩接踵,商品房的价格早已突破每平方米10000元,但长安再也没有晚上数星星的时刻,从前捕鱼捞虾的河流,早已变得如墨水般浓黑,再也没有人敢下去游泳。

短短二三十年里,这里由一无所有,到蓬勃发展,到逐渐转向高新科技。曾经,各路厂商拥进来,如今,有些厂房面临着巨大的生存压力,许多后来搬迁了或被改成了商铺、酒店、沐足城、幼儿园,被新一轮资本光顾着,厂房变成了大商场、商品房。曾经,晚上喧嚣的街道,加班后的打工者游走在街头,人头攒动,小摊档老板忙得顾不上喝水还喜笑颜开;厂房四周都是打桩机昼夜不停的声音,建筑工地的夜晚灯火通明,专门拍证件照的照相铺忙到夜深。如今,夜市还在,商场一个接着一个关门,人们逐渐走出工业区,或是工业区的关闭逼着人们走向别处。打工者落脚在这里工作、恋爱、结婚、生子,孩子有了自己的同学和玩伴。然而工厂要搬迁了,变了,一切又要重来。

工业区仍旧聚集着制造业的工厂,向全世界提供中国制造的衣服、鞋、玩具、家具、电器, 等等。但是,似乎不需要那么多人了,也招不到那么多人了,连工业区大门处的保安,也不像过去一样蛮横;工业区的厂房业主, 由过去单纯的收租佬向同舟共济的服务企业转变;为工业区提供配套服务的企业机构,向合作共赢转变。即便如此,制造业在时代的浪潮中,一批又一批地逝去。

最近三年,每当春节和暑期,我都会到车站去看看乘车的人。长途客车多了,打工者带回家 的行李袋,从之前的蛇皮袋红白蓝到拉杆箱,再到山寨的名牌手袋。人们的脸上,写满艰辛,但仍有朝气。20多岁的打工者,染着头发、穿着时髦、 手臂纹着图案。他们依然怀揣梦想,踏进城市,奉献青春。

2008年9月28日,广东省东莞市, 工业区全貌 ,现在厂房已经拆除,兴建新的CBD。

运营编辑 / 胡雅婷

阅读 36

赞在看

留言

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司