- +1

吴以义:历史中的科学与技术

本文整理自复旦大学中外现代化进程研究中心吴以义教授的讲座“历史中的科学与技术”,文稿经主讲人审定。该讲座为复旦大学历史学系西方史学史系列讲座第12讲,由复旦大学历史学系吴晓群教授主持,与谈人为清华大学科学史系郑方磊助理教授。吴以义教授长期致力于科学史研究,中文著作有《库恩》《牛顿》《海客述奇》《溪河溯源》《从哥白尼到牛顿》等。

吴以义教授认为,作为人类对自然的认识和理解,科学不仅为我们带来物质利益,还发展出一整套研究方法,确立了理性的至高无上的地位。科学史的任务,不是炫耀科学成果的神奇莫测,也不在歌颂个别科学家的神勇睿智——那只不过是把对鬼神的崇拜改换成对科学的崇拜,其本质的愚昧和非理性则一。科学史最有意义的任务,是把科学精神,即理性的思考和批判的精神,介绍给最广大的受众,把科学概念社会化。

在这场讲座中,吴以义教授通过历史之于科学和科学之于历史这两个方面,讨论科学对于一般历史进程的影响:其一,是通过技术来参与历史,比如说技术革命;其二,是间接地、但更加深刻地影响了历史,具体地说就是科学所崇尚的理性渐渐主导人类思想的进程。

这个题目涉及三件事:历史、科学和技术,它们之间有错综复杂的关系。我们做科学史的同行,尤其在国内,也有三个来源:一是理工科背景,一是哲学背景,少数是历史背景。今天既然是历史系的讲座,那么我们就多讲点历史的情形。

说技术影响历史进程,我想大家,尤其是在现在高科技时代,一定不会觉得奇怪。历史上最典型的例子是18-19世纪的产业革命。产业革命对社会和历史的影响,怎么说都不为过。我们现在看到的、周围所接触到的东西,所碰到的想法、理论,都和产业革命有千丝万缕的联系。几乎没有什么事情,包括我们自己,无不是产业革命的结果。在历史研究中,产业革命是一个人类历史进程中最重要的转折点。对于产业革命,我们有两个方面的考量。

首先是对产业革命的负面的批评。大家都知道安徒生的《卖火柴的小女孩》。这个故事是1845年发表的,正好是产业革命刚刚完成的时候。工业技术的发展和应用所造成的社会后果,在一些人文学者中引起了非常大的震动。产业革命的成功,是以牺牲某几个特定的社会阶级为代价的,数量巨大的劳动者被逼进了悲惨的境地。另外,产业革命对于环境,对于已有的社会习俗,乃至道德和价值标准,等等,也确实造成了巨大的破坏。在产业革命后期,差不多所有人文学者的讨论都指向同一个问题:我们到底要不要产业革命?

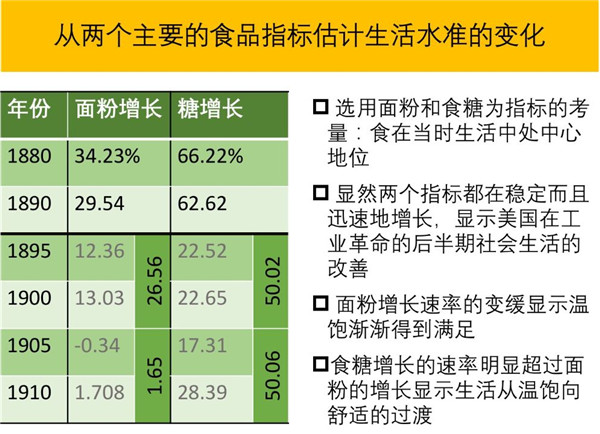

历史考察和文学考察的着眼点和传送的信息常常有很大的不同。这儿是一张关于产业革命的表格,其中特别要强调的,是两个主要的指标:面粉和糖。历史学家由此说明产业革命对于改善全社会人群的生活质量的贡献:面粉1880年到1890年增长了29%,1890年到1900年又增长26%,1900年到1910年增长1.6%;而糖差不多一直以60%-50%这样的恒定速度增长。

这张表格告诉我们,全社会的生活品质确实在改善。从我们特别选用的两个指标来看,面粉的增长速度从快到慢,而糖的增长速度比较快,显示了生活从温饱向舒适过渡。当然,那个时候公众并不知道糖吃多了对人并不好,所以吃得很甜,不像我们现在看到糖都有点害怕。这样可以得到对产业革命的比较全面的看法。

另外一个可讨论的例子是“走出中世纪”的这一个重大转折。追根究底,这个转折植根于三个技术上的变化:一是三圃制,一是马的使用,一是铁铧犁,说起来都不见得是石破天惊的事,但正是这三个技术上的变化,促成了整个欧洲农作物,尤其是粮食生产增长,对产业革命产生了深刻的影响。这是我们讲西洋通史要花好几堂课才能讲完的一个历史时期,但变化的起因实在是技术的变化。我们在讲中世纪过渡到现代的时候,往往更多地留意哲学、神学、社会结构、政治这些方面,但是这儿扮演最根本推动力的是技术的发明和改进。

有时候教世界历史的老师会开这样一个玩笑:考试的时候给学生出个题目说,人类发展过程中最重要的革命是什么?学生往往答法国革命、俄国革命、中国革命,实际上意义最深远的是火的使用。从这个意义上说来,技术对于人类社会的影响是非常大的。

我们刚刚提到,今天的主题有三个方面,技术只是其中的一个。现在常用的“科技”一词,实际上是“科学”和“技术”两个词的缩写。我们现在往往觉得科学和技术是一回事,实际上并非从来如此。科学和技术的关系比我们想象的复杂得多;它们两者并不是孪生兄弟,技术比科学要早出现几十个世纪,在远古时代就有了不少技术发明,而且技术在很长一段时间当中是自己独立生长的。在这个意义上说,技术和科学,与其说是孪生兄弟,不如说是一对夫妻。他们俩小时候并不认识,长大以后才结了婚,变成了一个家庭。早期它们各自独立发展,技术的目的是运用自然力,而科学的目的是理解自然;直到今天,主要的技术手段还是实验和试错;科学的手段,则是假说和实验。试错在技术领域一直是一个很重要的手段,但在科学领域并不如此。从社会功用来说,技术是整个社会生产生活中实际的、看得见的要素,而科学更多的是思想性的,是一种理解和认识的方法。

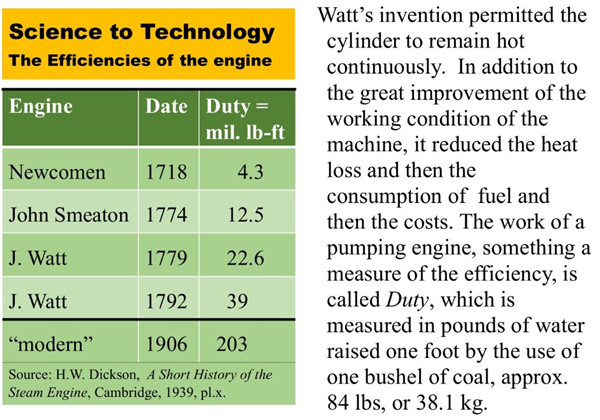

让我们从产业革命进一步看科学和技术的关系。产业革命的一个核心要素是蒸汽机的使用。蒸汽机的发展经历了差不多一百年的时间,我们用一个指标,即单位量的煤产出的功,来衡量机器的效率。我们可以看到,瓦特的贡献很大,他把蒸汽机的功效几乎提高了一倍。到1792年,瓦特蒸汽机的改进已经近乎完善,工效达到39。当时很多人研究蒸汽机,研究怎么提高功效,但遭遇到很大的困难,有点搞不清楚应该再向什么方向寻求突破。一直到了19世纪初,热力学、工程学这些科学研究出来以后,再过了大约一百年,到了1906年,蒸汽机的改进才又有了大的发展,工效差不多一下子提高了五倍。这是科学通过推进技术改进而发挥作用的一个例子。

有的时候,科学的参与并不像在蒸汽机的例子中这样明白易见。更多的情形是科学自身发展到某一个程度以后,大家发现它对技术有重大意义,又转向技术。我们再看两个例子。

一个是电学。法拉第对于科普和科学史很感兴趣,他在皇家学会有一个常年的科学史讲座,叫圣诞讲座,他以皇家学会会长之尊,每年必来主持。他所研究的电磁感应,没有人知道这个玩意儿到底有什么用。在1830年代,大部分人对于纯科学研究到底有什么用,仍旧心存疑虑。有一次他介绍电学研究的时候,有听众问,你讲这些东西到底有什么用呢?这其实是一个更普遍的问题,所谓的“纯科学”到底有什么用呢?法拉利当时就反问,刚出生的婴儿有什么用呢?尽管他确信,电和电磁感应这些个看不见摸不着的东西前途无可限量,他当时也确实作不出具体的回答。甚至到了几十年后,一位特别重要的物理学家,赫兹,也不能马上答出“有什么用”。赫兹用实验证实了电磁波的存在,但据说他羞于去领奖。因为他想要的,是为人类做一点事情,为人类创造一点有用的东西。证实电磁波的存在,在当时看来,和人类的福祉毫无关系。物理学家只不过是从麦克斯韦方程式导出了一个波动方程,进而推出电磁场的波动性质,而他只不过在实验中证实了这个波的存在。然而我们可以想象,如果没有电磁波的话,这个讲座就无法进行;而手机、电视、电话、收音机、电脑,什么都没有了,我们整个的社会真会变得无法想象。

一个更有意思的例子是原子物理学。原子物理学研究从光谱到量子化,从量子化到波尔的原子模型,当时所有人都觉得,这完全是纯科学的事情。但是我想大家都知道,如果我们不考虑原子物理学的发展,整个20世纪的政治史、军事史、经济史和社会生活史就会变得不可理解。原子物理学是20世纪历史发展的少数几个决定性因素之一,而大家要留意的,是所有这些,最初是从一个纯科学的问题开始的。

所以我们要想彻底地理解一个社会的形态的演变,要想彻底地了解一个历史时代,没有科学和技术这个维度的考量,是说不全、说不通的。把历史研究局限在一些军事的或者政治的活动,就没有说到根本上。这就是为什么我们说了解科学和技术的演进,对于我们学习历史有重要的意义;这就是因为历史上的重大变动,和科学和技术的发展是有密切联系的。

值得留意的是,历史和科学技术的关系是双向的,历史环境对于科学技术也有决定性的影响。达尔文环球航行之所以可能,从技术层面来说,他要有相当充分的准备,要有造船、工业、远航的知识,要能测定船在海上的位置,等等。同时,我们也很容易注意到,当时英国工业资本主义对原料和市场的渴求构成了贝格尔号远航的根本推动力。环球远航并不是一次观光旅行;这艘船是一艘军舰,不是游艇;去南美洲的目的并不是科学考察而是测量南美洲的海岸和探索去南美洲的航路。1836年结束的环球航行和1840年开始的鸦片战争有着可比的历史时空背景,这次远航是和帝国主义的扩张政策密切联系在一起的,和工业资本主义对于原料和市场的要求密切地联系在一起的。

从纯科学的角度考察,达尔文进化论还是一个“同时发现”的事例。约略同时,华莱士也同样提出了物种变异“无限偏离原型”的观点,他的理论和达尔文的观点不谋而合。可以清楚地看出,正是这个时代,准备好了发展进化观念的条件。如果不是达尔文,也仍旧有人会以类似的形式提出。在19世纪中叶的这个时间节点上,进化论的出现几乎成了历史的必然。科学的发展和整个社会的意识形态和经济发展水平是密切地联系在一起的。

我们中国士人对达尔文的反映还提供了又一个历史-科学相互作用的有趣的论题。第一个介绍进化论的是严复。时当甲午,出于对国家前途的担忧,严复是把达尔文的“生存竞争”当作一种社会学理论翻译过来的。如果只有适者才能生存,以当时的发展水准,中国难逃被世界淘汰的命运。他深深地忧虑,中国作为一个弱国,怎么样才能够自立于世界民族之林。第一次世界大战又让严复对于科学产生了不同的看法。他曾写过两首诗,见于民国初年的《花随人圣庵摭忆》,“洄漩螺艇指潜渊,突兀奇肱上九天。长炮扶摇三百里,更看绿气坠飞鸢”,“太息春秋无义战,群雄何苦自相残。欧洲三百年科学,尽作驱禽食肉看。”他看到的,是科学帮助了互相残杀、弱肉强食。这两首诗值得大家慢慢玩味。

如果我们把考察的视野再扩大,很容易看出达尔文的理论还涉及如资金、大众对科学发展的认可程度、政府支持、宗教文化等等方面。如果把这些因素都考虑进去,从达尔文环球航行,我们可以看到整个19世纪的英国、甚至世界的宽广画面,还可以理解后来达尔文理论被片面理解,变成了一种优势群体的概念,变成了对外扩张的概念,而这些政治经济理论和最早的科学观念确实又有或者隐秘或者直接的联系。

科学本身通常不产生立即可见的物质效益。如果一定要从科学发展中找出两个最重要的转折作为分析的例子,我想大家都能同意的,一个是上文所说的进化论,另一个当然是日心学说。我们很容易发现,二者都没有给人类社会带来直利益,无关人类的福祉。这是值得深思的:这些大家公认的科学的伟大成就,到底给了我们什么有意义的东西呢?

哥白尼的日心学说是一种图景的描述,他告诉我们日月星辰怎样运动,但没有回答它们为什么这样运动。日心图景为我们带来了什么呢?我们凭什么接受哥白尼而抛弃托勒密呢?哥白尼理论提出的时候,碰到了很严重的抵抗。首先就有人拿出《圣经》,其次有人拿出亚里士多德,再次有人拿出常识。也就是说,你说地动,你来看,你脚底下踩的哪一块地方显示了地在动?最后一个不能认同哥白尼的原因,是日心说得不到观察的直接支持。眼见为实。直到今天,仍旧没有人能直接看见地球绕着太阳走。那么哥白尼最后被大家作为“革命”接受,它挑战了什么呢?实际上他挑战了两件事,第一件事是权威,第二件事是常识。按照哥白尼,权威不足信,无论《圣经》的权威也好,亚里士多德的权威也好,都经不起他理性的推敲。哥白尼为我们建立了一个新的判断标准:它不再是权威,也不再是常识,而是理性。哥白尼的直接继承人伽利略对这一点看得最清楚。他说,按照哥白尼的方法,一个人必须否定自己的感觉。你的感觉是太阳东升西落,你的感觉是地球不动;但事实上,按照哥白尼的方法,这些都是不对的。哥白尼是依靠理智的力量,打破了感官得到的直接印象所加给我们的的局限。这是认识论上的重大改变。以前真理的标准是权威,是常识;现在是理性指导下的实践或实验。在这个意义上说,哥白尼的学说是非常革命性的。哥白尼革命凸显出的问题的焦点不仅仅是,而且主要不是,你相信什么,而是你为什么相信这些难以想象的古怪的学说。

但是,哥白尼没有提出星辰运动和图景的原因。古希腊哲学家提出了一种基本的想法:我们所谓的认识,本质上是对原因的追求。亚里士多德说,所谓认识自然,就是阐发明了其中的因果关系。牛顿所做的,就是要赋予哥白尼一种因果解释,但遭遇了巨大困难,特别是作为原因引入的“力”这一个概念。从《光学》“疑问31”的著名讨论,到他对力的作用机制所做的各种猜想,反反复复,贯穿了他的余生。而且,从认识论的角度看,牛顿的整个理论是建立在归纳方法上的。他说既然月亮绕地球转,既然木星的卫星绕着木星转,那么照此推论,我们也可以想象,所有的行星都绕太阳转。这实际上是一个基于归纳法的外推,在逻辑上并非无懈可击。于是,在《自然哲学的数学原理》一书中,牛顿开宗明义,给出四条“推理法则”,把他的做法建筑在一种哲学的基础之上。他说,用归纳方法得出的结论,如果没有反例,如果没有被证明是错误的,那么它就是正确的。这实在是一条很虚弱的哲学前提。这是牛顿理论的一个重要的弱点。牛顿留意到这个问题,他明确说他不想定义力的类别或者物理属性,只想要研究力的量与数学的关系。

黑格尔看出了这个弱点。黑格尔说这应当是在理论的结论部分,而不应该作为理论的前提部分提出的。这本身是用归纳法证归纳法,用部分去证全体,在逻辑上是不完整的。

我们学文科的同学听到物理理论时,会觉得高深得可怕。实际上,如果你去问一个物理系的同学,力到底是什么,我猜想他也会遭遇到巨大困难。分析力的量纲,很容易注意到,力不是一个基本量。牛顿力学的基本量是质量、长度、时间,这些都是测量量,但是力不是。原来我们现在面对的,不是一个物理学问题,而是一个哲学问题。在这个意义上追究,我们就碰到了休谟。他的问题,在理论上至今无法回答。我们自然可以问,日心学说也好,进化论也好,我们怎么认定它是对的?再进一步问,这两个理论的正确性的判定,又为我们的思维方式提供了什么样的贡献?这个问题最终由马克思做了完美的解答。牛顿理论的正确性的验证,在于基于理性的预期被理性指导下的实践所证实。哈雷提前了四五十年,用牛顿理论计算出某颗彗星的回归,后来这颗彗星果然这他所预期的天区如期出现,这就无可辩驳地证明了理性的力量。作为一种“纯科学”的日心学说所彰显的理性,最终占据了人类社会生活的主导和主流的地位。日心学说也好,进化论也好,给我们打开了一种全新的认识方式。当我们面对自然,探索宇宙的奥秘时,我们不再简单地谈论我们相信什么,而是力图说明,我们为什么相信我们的结论。科学由此进入了历史。这种以理性为核心的新的世界观,在接踵而来的启蒙运动和产业革命中,表现为历史进程的一个最根本的不可忽略不可须臾或缺的力量。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司