- +1

明代沈周据王鏊文赋绘制的洞庭山水长卷在追忆什么?

明代成化十四年七月,沈周错过了一场跟好友王鏊、文贵的洞庭秋游。18年后,沈周在读罢朋友带来的王鏊《行书洞庭两山赋卷》后,根据文意绘制了一件表现洞庭两山景色的山水长卷。长卷近景中,有一座背靠山峰、面向湖面的寺院。这是法海寺吗?它的身后便是莫厘峰吗?这是沈周埋藏在画卷中的回忆吗?我们不得而知。

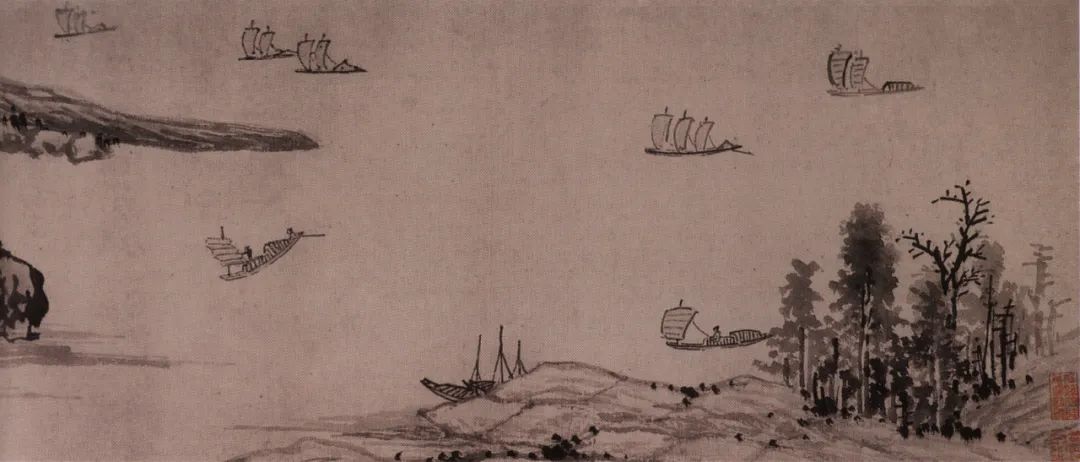

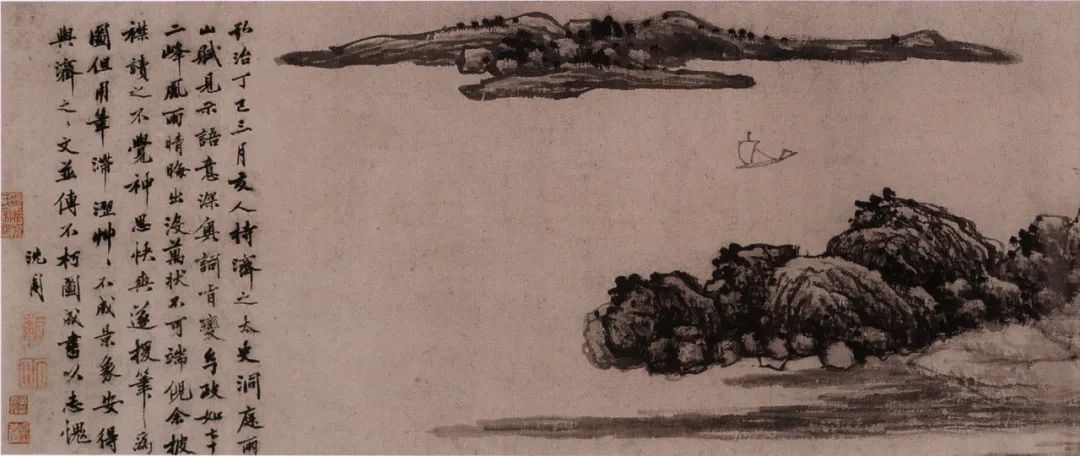

明 沈周[款]《洞庭两山赋图》(局部)私人藏

洞庭两山今景

这是一场沈周错过了的旅行,但他并未缺席。

成化十四年七月(1478年7月),任官三年秩满的王鏊刚刚通过考绩进阶文林郎,便怀捧着朝廷的封敕与托请朝中名士所作的贺诗回到老家,庆祝父亲的六十大寿。就在三年前(1475年),这位年轻的吴门才俊刚刚经历了读书人一生中最风光的时刻——他在春闱中一举拔得头筹,并最终以“第一甲第三”成为“探花”。朝廷授予其“翰林院编修”一职,由此开启了他长达三十余年的仕宦生涯。

与王鏊同科的文贵(字天爵)则名列三甲。试后,他南下担任吴县知县,成为前者家乡的父母官。就这样,有着同年之谊的两个人,在会试之后的第三年,重逢于江南。

明 沈周[款]《洞庭两山赋图》(局部)私人藏

王鏊出生在吴县东洞庭山的震泽乡。洞庭山位于苏州城西部的太湖之中,分为东西两山,对立相望。当时,“两洞庭分峙太湖中”, “望之渺渺忽忽,与波升降”,而在今日,东山已与陆地连成半岛,只有西山依然水围四周。王鏊曾用一句话来赞叹东西洞庭所构成的秀美景观——“湖山之胜,于是为最。”

明 沈周[款]《洞庭两山赋图》(局部)私人藏

得知同年好友荣归故里,文贵时常前往探望同游,两人一道“相与穷溪山之胜”。第二年(1479年)秋天,他们来到东山名刹法海寺探访。这座始建于隋代的寺庙,背靠着东山的主峰莫厘峰。

莫厘之名,源自历史上曾有一位“莫厘将军”安葬于此的传说,而法海寺亦传是由当年这位将军的宅邸改建而来。对土生土长的王鏊而言,这样的故事从小便耳濡目染,但令他更为迷恋的,还是以莫厘峰为首的东山胜景:“山自莫厘起伏逦迤,有若巨象奔逸,骧首环顾。遂分为二:一转而南,为寒山,郁然深秀,楼枕其坳;一转而北,复起双峰,亭亭如盖,末如长蛇,夭矫蜿蜒西逝。”这里提到的“楼”,乃是其父王琬(字朝用,后以字行,更字廷臣)归隐故乡后精心修建的静观楼。王家人时常在这里眺望湖光山色,悠游世外。在他们的心目中,静观楼丝毫不逊于滕王阁、岳阳楼,甚至因其可览“三万六千顷之波涛”与“七十二峰之苍翠”还要更胜一筹。

图自正德《姑苏志》

文贵想必对王鏊所述的这番景象神往已久。所以,当他跟随后者来到法海寺,听闻寺僧介绍道眼前的这座“异峰”便是莫厘时,便立刻“振衣以升”,乘兴开始登攀。

海拔将近三百米的莫厘峰并不好爬。王鏊与同行者们就这样跟随着文贵,“或后或先,或喘或颠,至乎绝顶而休焉。”不过,当一行人站立于山巅,眼前美景足可使登山的疲惫一扫而光。在莫厘峰顶,他们看到西边的吴兴隐约浮现,看到北边的苏城清晰可辨,看到东边的吴江历历在前,“盖七十二峰之丽,三万六千顷之奇,皆一览而在”。湖山美景尽收眼底,众人纷纷发出“大哉观乎”的赞叹。

沈周本应在同行人中,却因故未能同游。事后他解释道:“洪涛巨浪相吞屠,我欲从之老命虞。”天不作美,波涛汹涌的太湖挡住了舟行的前路。沈周只好一边读着王鏊与文贵寄赠的纪行文章,一边想象着莫厘登高的壮美景象。然而,“纸上得来终觉浅”,他仍然遗憾地慨叹“湖山洵美我未识,翻意斯文相厚诬。”

沈周的“遗憾”,恐怕并不仅仅因为未识的美景。事实上,成化十五年的洞庭秋色,他并未错过。

明 沈周[款]《洞庭两山赋图》(局部)私人藏

就在这一年的秋天,应好友蔡蒙(字时中)之邀,沈周来到其位于西洞庭山的老家游玩。这次旅行的细节,今天已不得而知。我们只能从对岸居民王鏊的描述中一窥彼时西山的景致。在王鏊的笔下,西山犹如屏障一般横列于东山之前,同样绵延于碧波之间:“西山起自缥缈,或起或伏,若惊鸿翥凤,不知几千万落,至渡渚回翔而北折。”“缥缈”是西山的主峰,与“莫厘”遥相呼应,共为太湖七十二峰中的“最大而名者”。 洞庭西山的这次秋游,给沈周留下了深刻而美好的印象。在其返家后不久,便将自己“留心二年始就绪”的《仙山楼阁图卷》寄赠蔡蒙以为答谢。吴宽之侄吴奕在卷前所写的篆书题名指出画中所绘楼阁乃是蔡家的“天绘楼”。将真实存在且亲身游历过的景观与“仙山楼阁”联系在一起,显示出沈周对洞庭之景可堪“仙境”的赞扬,一如他在为王鏊、文贵绘制的《莫厘登高卷》上所写下的那样:“洞庭两山浮具区,金庭玉柱仙所都。”

洞庭两山浮具区,“具区”指的就是太湖(图自正德《姑苏志》)

于是,王鏊成为沈周眼中“住隔万顷玻璃湖”的“仙儒”,而主政一方的文贵也成为了能够约束山灵河伯、使得一方仙众都为之后拥前驱的“文侯”。与二人的失之交臂,或许才是沈周错过此行最大的“遗憾”。

《莫厘登高卷》弥补了他的这个遗憾,亦成为沈周并未“缺席”此行的“证明”。

弘治十年(1497年)的初春,朋友带着王鏊所书的《洞庭两山赋》前来相见。不知彼时的沈周是否还会想起十八年前那场错过的洞庭秋游?此时,王鏊正身在北京,已升任翰林侍读学士兼左谕德,而文贵也早在成化十七年(1481年)被选为御史离开了吴县。当年《莫厘登高卷》中的三人,现下两人缺席,只剩年迈的沈周临纸惘然。

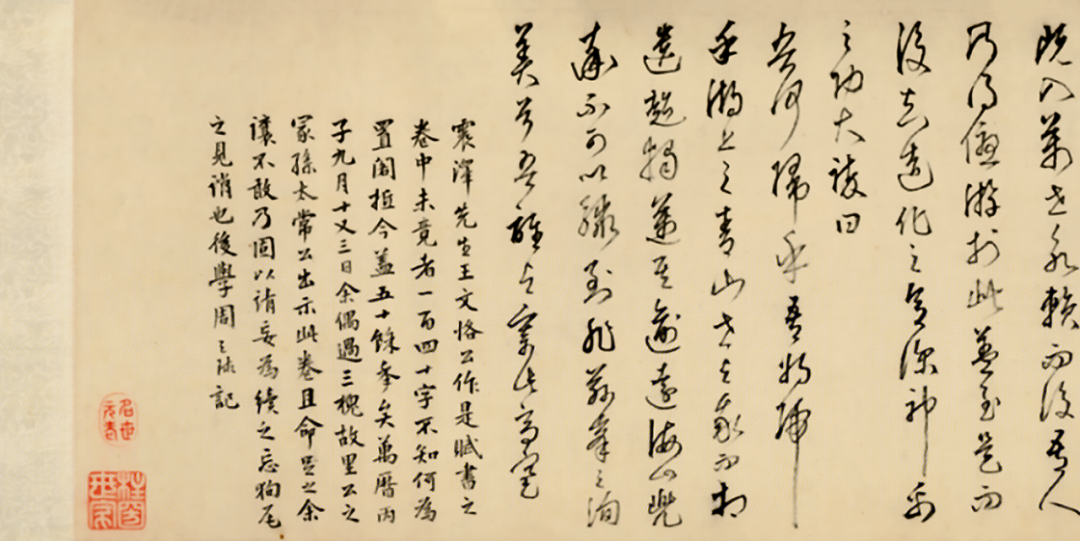

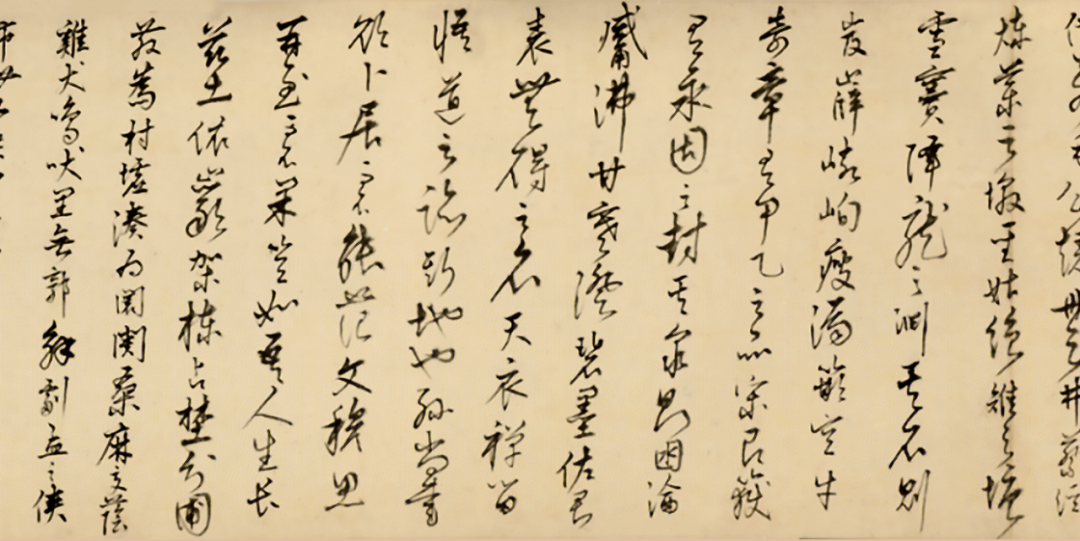

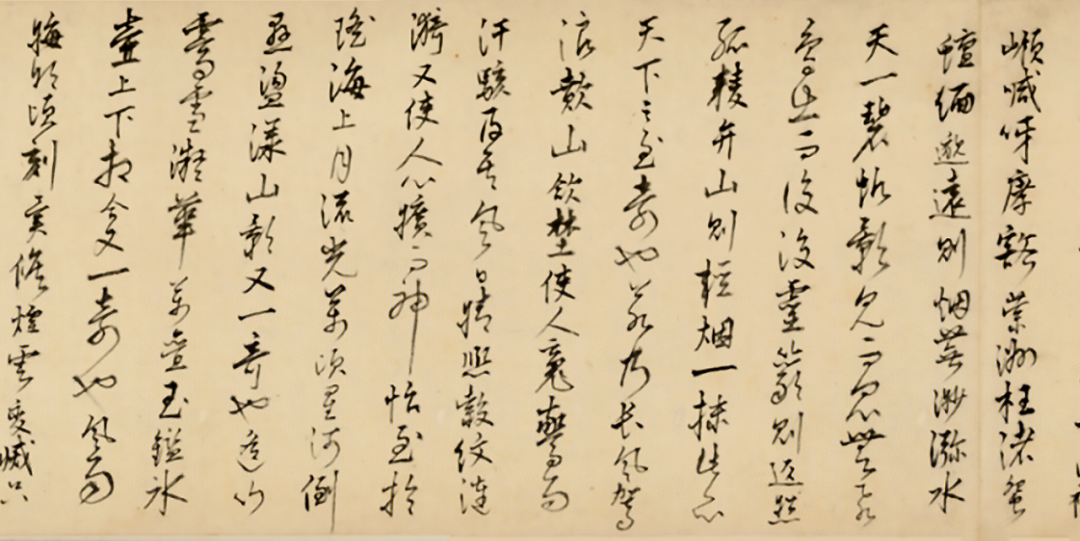

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏 (局部)

明 王鏊《行书洞庭两山赋卷》局部 故宫博物院藏(局部)

见字如面。在他眼里,王鏊的文采依旧那般“仙气十足”:“语意深奥,词旨变幻,政如七十二峰风雨晴晦,出没万状,不可端倪。”读毕长赋,沈周“不觉神思快爽,援笔为图”,根据文意绘制了一件表现洞庭两山景色的山水长卷。值得玩味的是,在长卷的近景中,画家专门描绘了一座背靠山峰、面向湖面的寺院。这是法海寺吗?它的身后便是莫厘峰吗?这是沈周埋藏在画卷中的回忆吗?我们不得而知。历史的真相,亦如烟波掩映的洞庭两山,莫名而难厘,缥缈又虚幻。

(本文经授权转刊自吴中博物馆公号,系“跟着沈周逛江南”系列文章之一。标题为编者所拟。作者系中央美术学院人文学院图书馆副馆长,中央美术学院博士在读)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司