- +1

萨尔加多:拯救人类,才是最重要的摄影项目

视频来源:网络

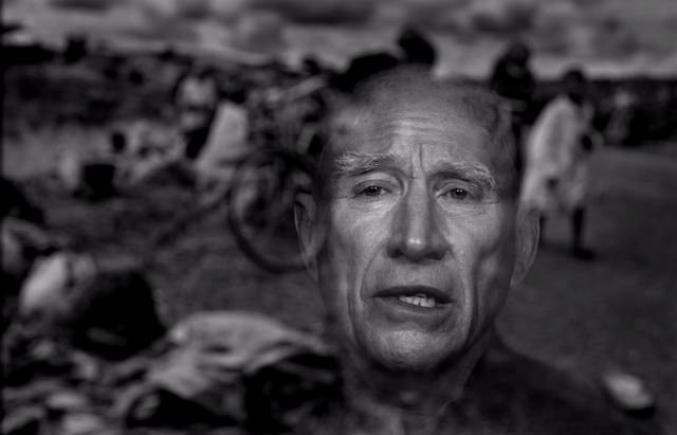

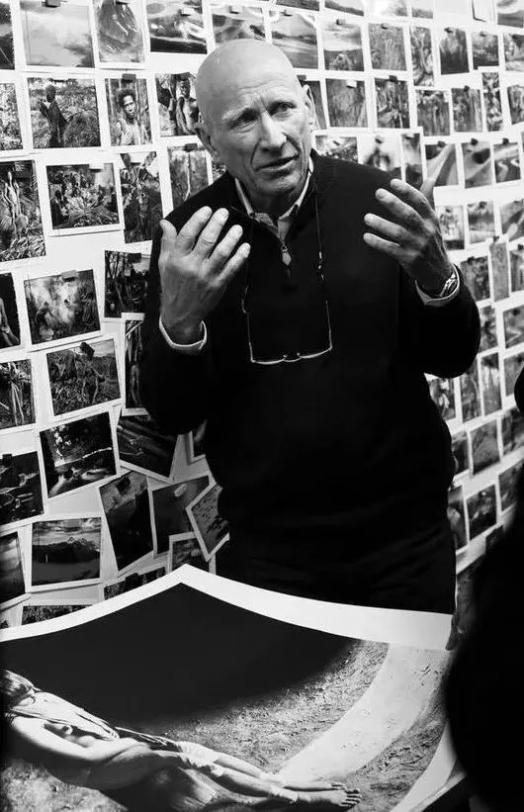

他辞去世界银行的经济学家工作

从零开始学习摄影,转做摄影师

抱着一颗对世间万物的敬畏之心

他带着相机走遍了 120 多个国家

摄影作品被发表在无数杂志书刊

并在世界各地举办了巡回摄影展

他的名字,就是「纪实摄影」的同义词

从经济学的视角关注镜头世界中的民生

让劳动者的华丽画面竖起卑微者的尊严

最重要的摄影项目应该是解救人类

杜绝战争饥荒,甚至改变世界规则

他就是

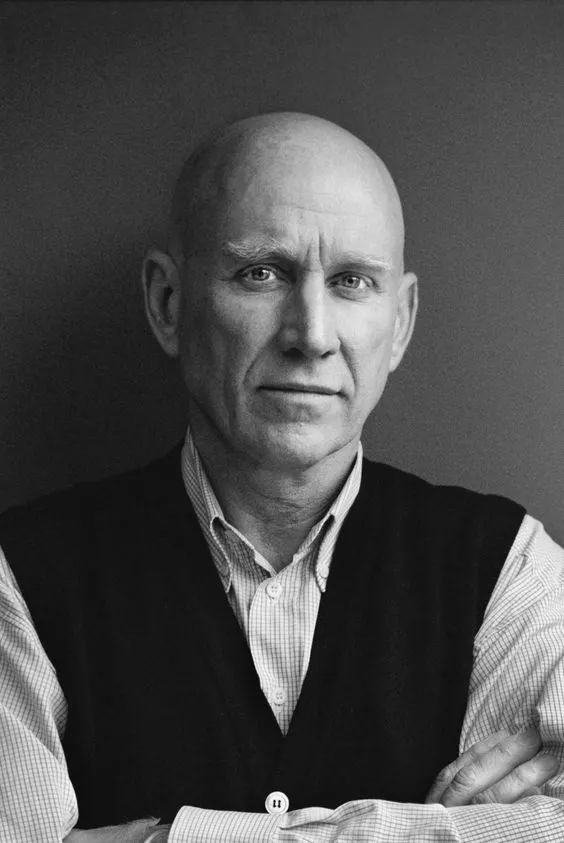

1944年2月8日

生于巴西艾莫雷斯

摄影师塞 • 萨尔加多

他的作品记录了世界各地人们的生活

尤其是那些在绝望的环境中寻找希望

美和力量的故事,总是给人带来震撼

▼

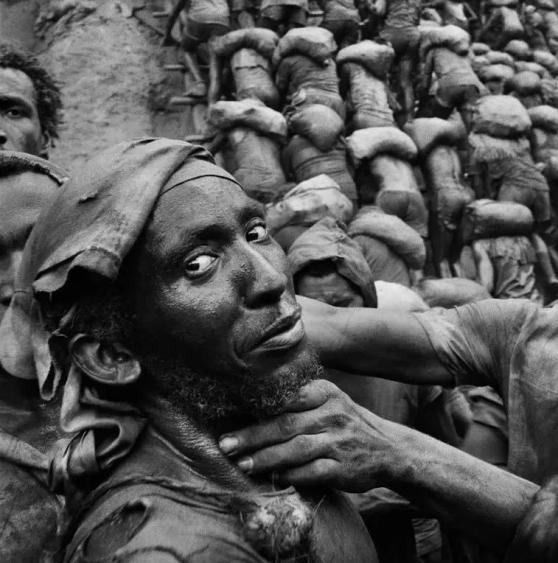

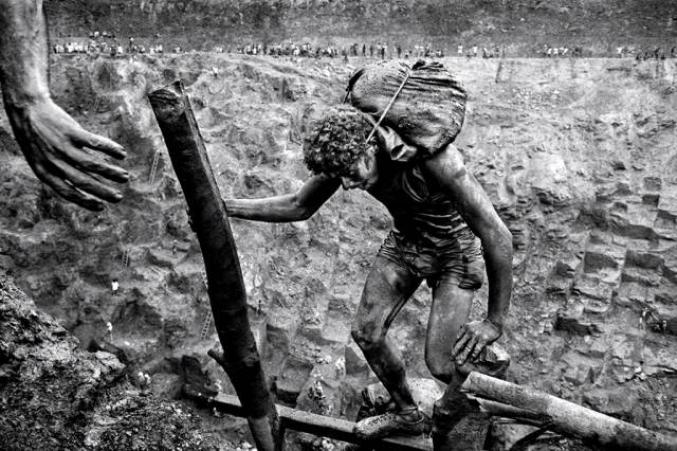

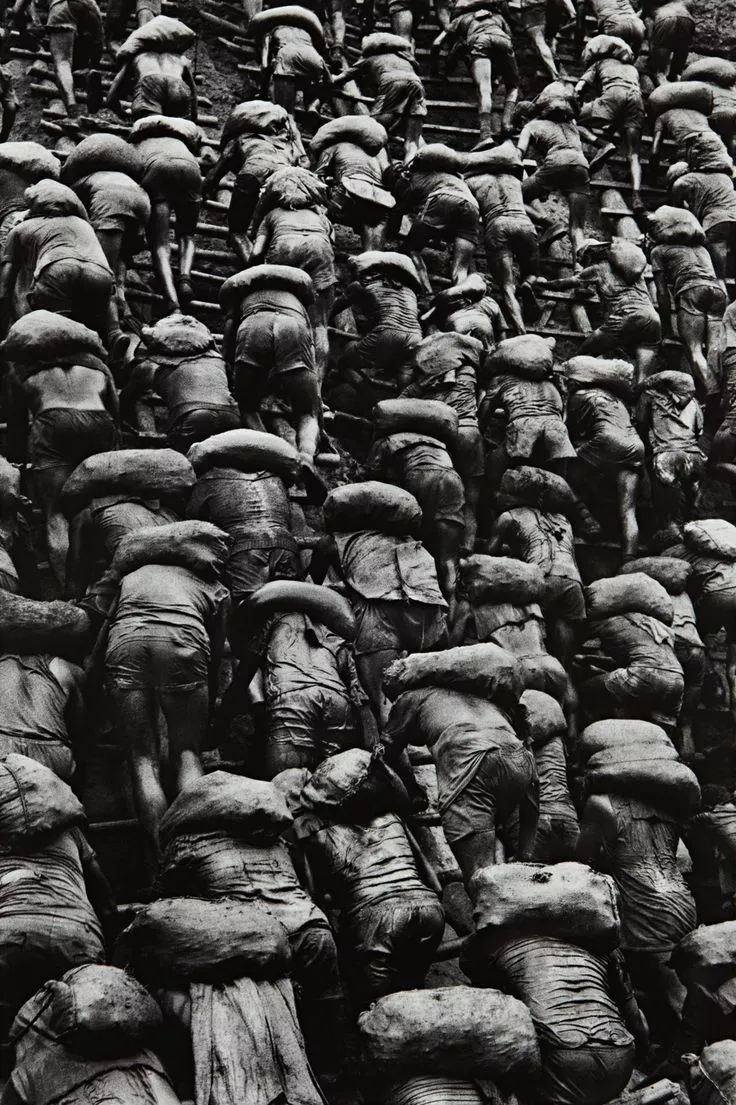

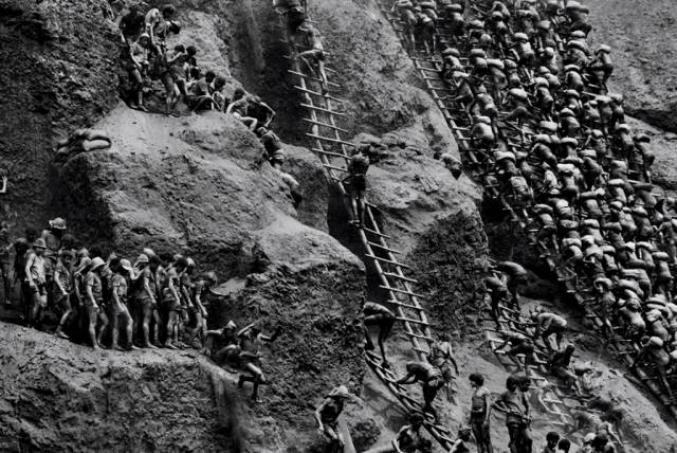

1986年

巴西淘金矿工

他看到了这样一幕:偌大的矿中密密麻麻挤着五万名淘金者,他们背着一袋袋沉重的矿土,一天内要在简易的木梯上爬五六十个来回,随时都面临摔死或被他人撞伤的危险。

萨尔加多看到了人性深处对于财富的贪婪:「真正奴役人们的是背上的袋子,里面可能只是土,也可能是金子 —— 那一刻决定你是否赢得独立和自由。一旦踏上淘金路的人,便再也不会回头。」

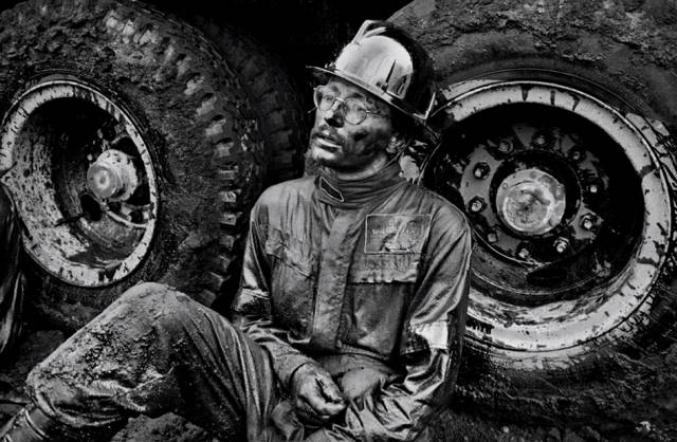

1991年

科威特油田大火

500个矿井一齐燃烧,将沙漠变成一片巨大的火海,浓烟滚滚,分不清白昼还是黑夜。这是有史以来最大的一次石油资源灾难,在各国援救下,耗时八个月才将其扑灭。

而这片土地曾有着风光美妙的科威特皇家花园,萨尔加多感叹道:「这就像人们打开了地狱之门,当人们再次回到这里时,会发现,昔日的天堂已沦为地狱」。

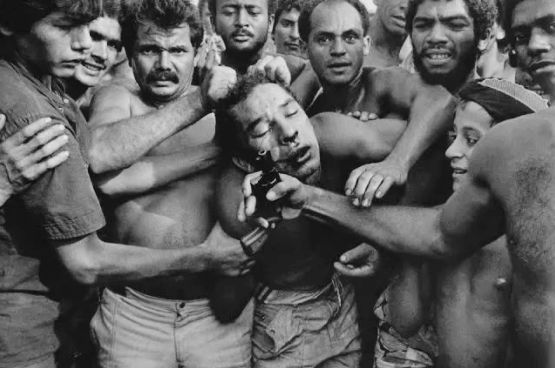

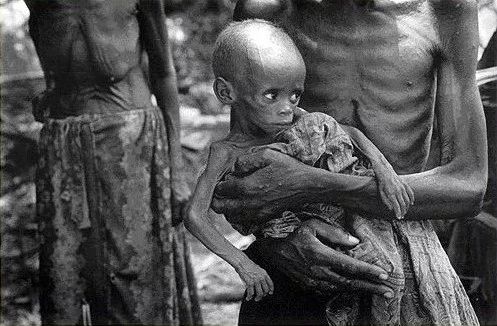

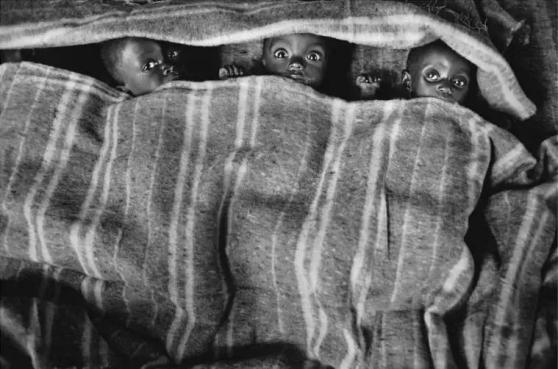

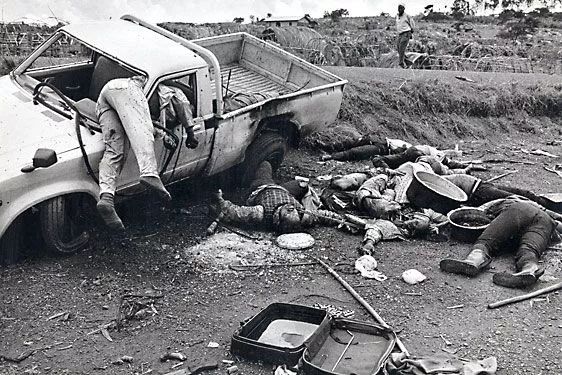

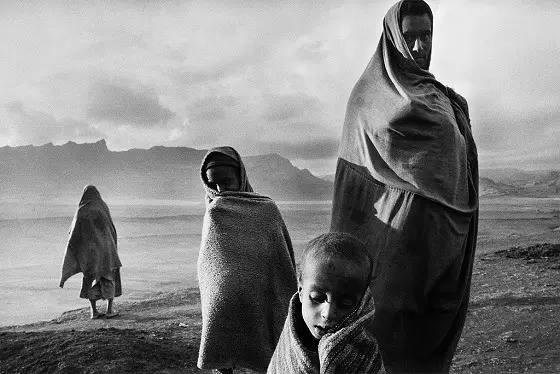

1994年

卢旺达种族大屠杀难民营

在短短两个多月时间内,共造成近100万人死亡,占当时该国总人口20%以上。

萨尔加多奔赴难民营,霍乱等疾病相继爆发。他看到人的生命如蝼蚁般卑贱,死亡变成了每天都会经历的日常景象。

离开卢旺达,他也一度陷于精神奔溃的状态:「我看见了太多黑暗,当我离开这里,我病得很严重。我并未被传染任何疾病,只是我的心,和我的灵魂都病了。」

你会上哪儿去

但你不知道这次

你会带回来一些什么

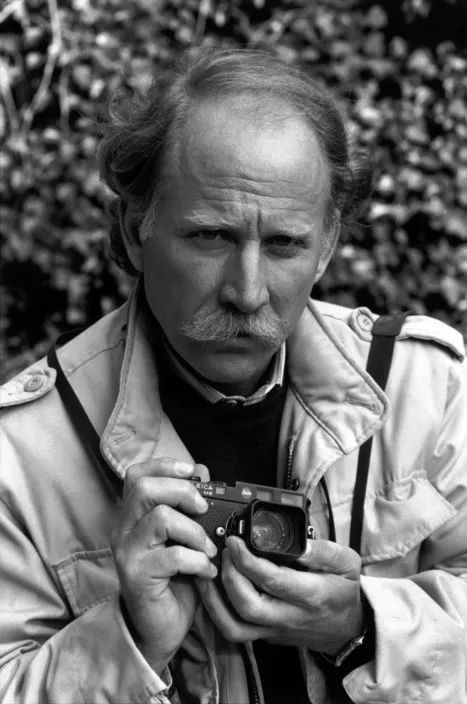

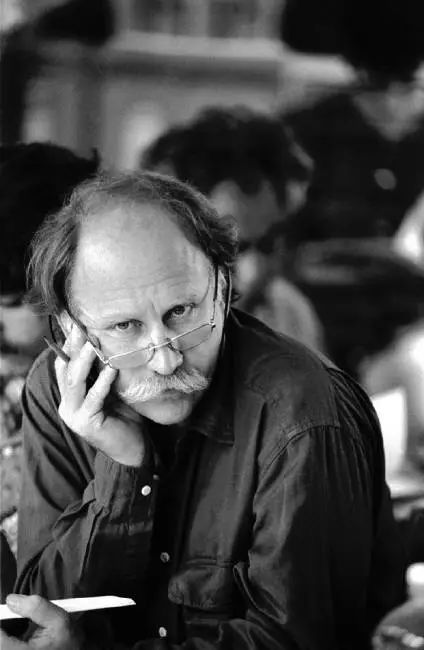

青年时期的他,选择了经济学并颇有建树,1969年移居巴黎,先后在国际咖啡协会和世界银行任职经济学家。萨尔加多从未正式学习过摄影或艺术,直到他在70年代一次出差时第一次拿起相机 —— 当他尝试从取景框去看这个世界的瞬间,便爱上了摄影。

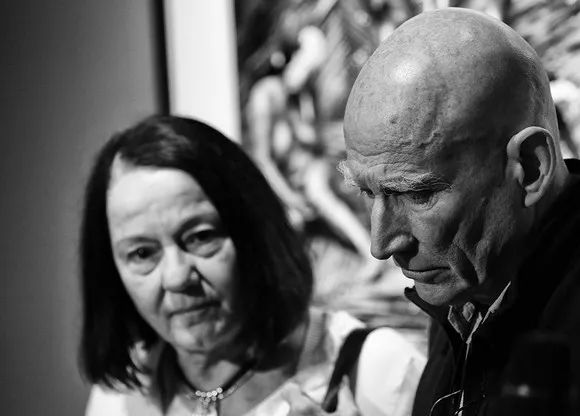

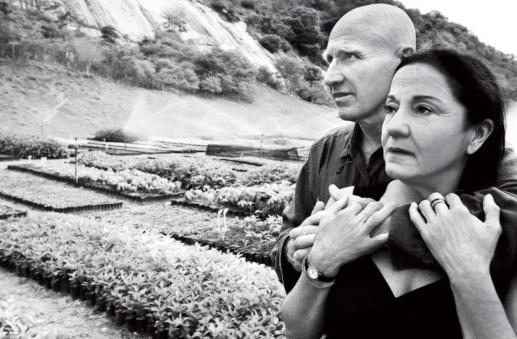

他曾摸索过各种摄影门类,最终找到了他所热爱的纪实摄影,作品以记录贫困地区的底层人士生活状况而闻名。1979年,萨尔加多加入了玛格南图片社。1994年,他和妻子莉莉娅在巴黎成立了自己的图片社 Amazonas Images。

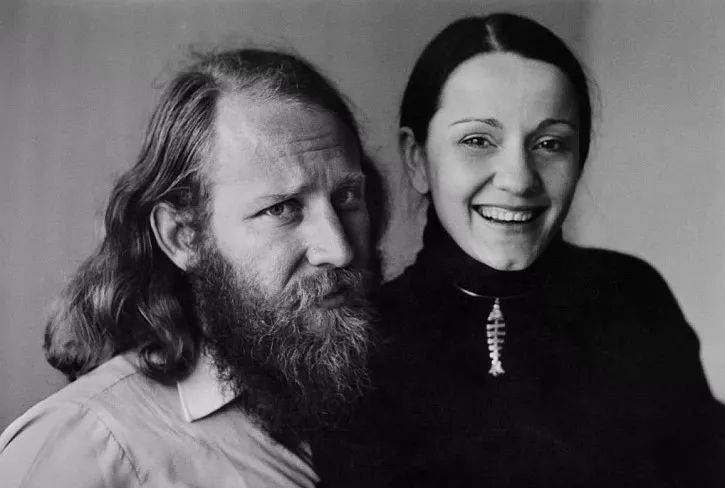

与才貌兼得的妻子相伴一生

俩人互相扶持走向人生巅峰

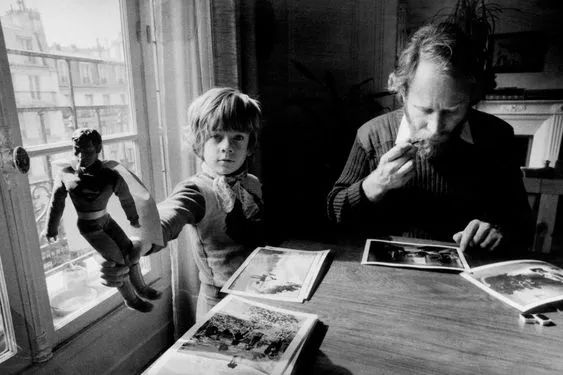

70年代,她在巴黎先后产下两子。看到萨瓦加多在摄影方面展现的才华,她大胆地支持丈夫放弃原本高薪的经济学家职业,跨界成为摄影师。两人几乎花光所有积蓄,用来添置摄影器材,一切从零做起。

莉莉娅一人默默照顾着家庭,一边工作一边学习,更是四处向杂志、图片社推荐丈夫的作品。在那个通讯并不发达的年代,夫妻俩就靠信件保持着联系。

1994年,萨尔加多和妻子莉莉娅在巴黎成立了 Amazonas Images,并由莱莉娅担任社长,专门发表萨尔加多的摄影作品。

多年来,莉莉娅一直协助丈夫出版画册、策划影展。夫妻俩在工作和生活上夫唱妇随,将二人间的小爱升华为关怀世间的大爱。

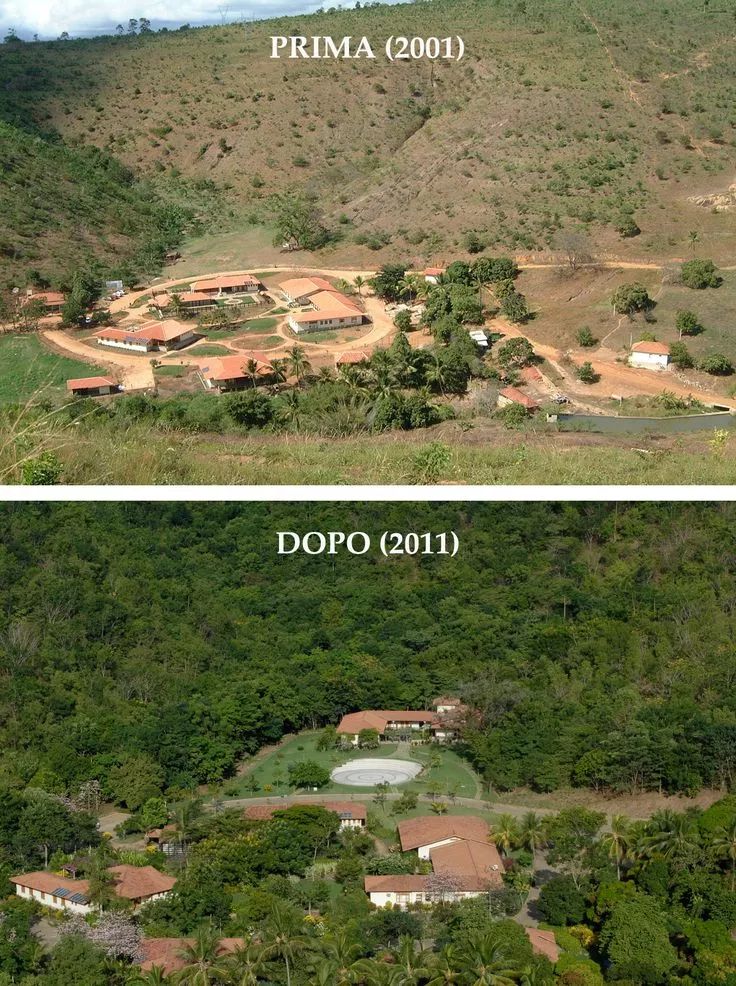

将自家农场改造成自然遗产保护区

千疮百孔的心灵终被大自然所治愈

儿时生机勃勃的农庄,因常年伐木和干旱而只剩一片尘土。在妻子莉莉娅的提议下,大家重新开始在农庄里种树。他们召集伙伴、募集资金,成立了非营利组织「泰拉研究所」(Instituto Terra)。

泰拉研究所被评为巴西的私有自然遗产保护区(Private Natural Heritage Reserve),成为了生态教育的典范。

这段经历教会了萨尔加多,大自然的毁坏并非不可逆转。只要人类爱惜自然,自然有着神奇的自我修复能力,它带来的回馈将超乎想象。他重整旗鼓,创作方向转为关注生态环境。

很多朋友都劝萨尔加多:你是社会纪实领域的一流摄影师,为什么要闯进风光摄影和动物摄影的领域?萨尔加多回答道:因为这些领域,不会有人类苦难、残杀和死亡。

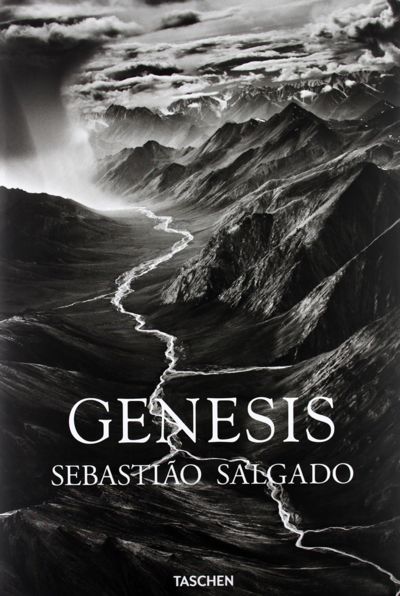

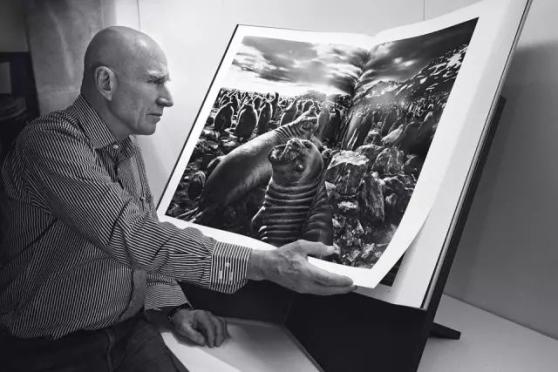

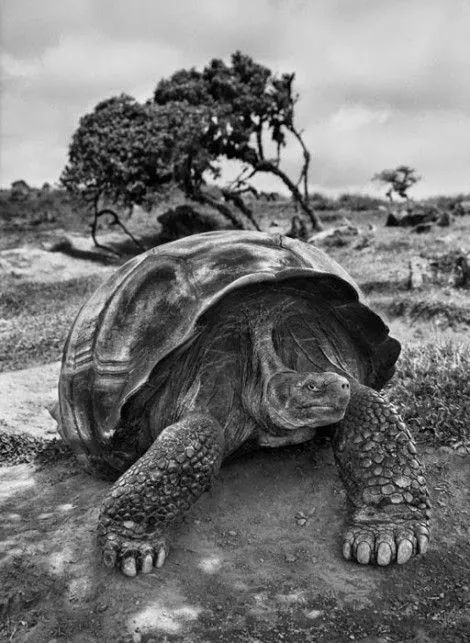

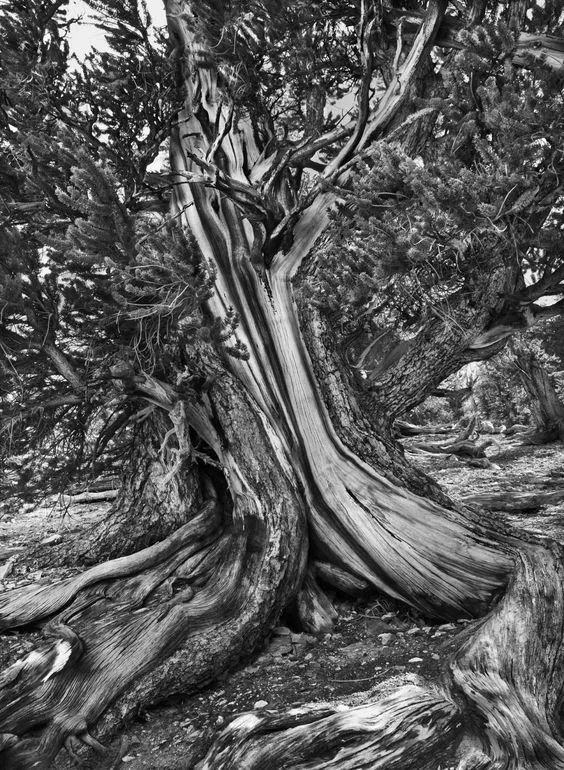

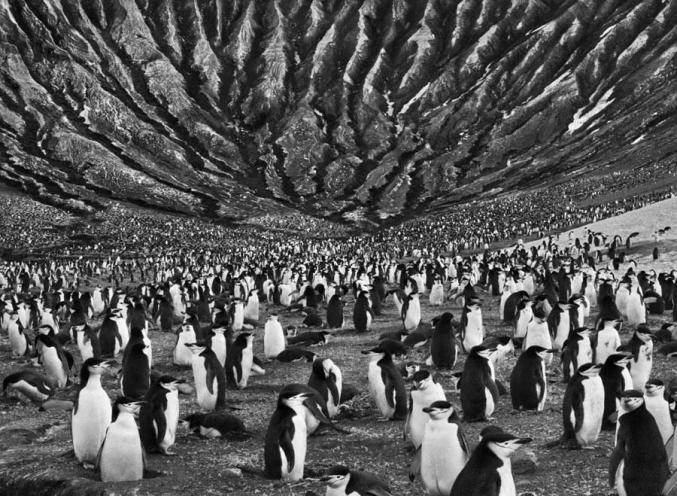

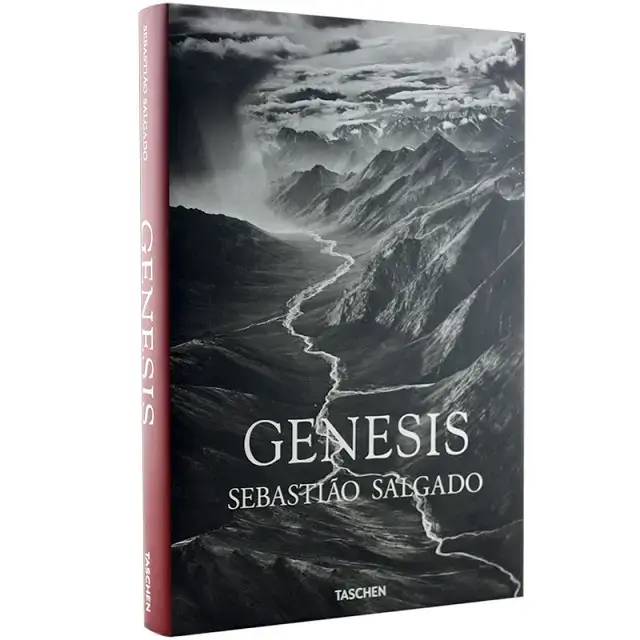

史诗级的影集《创世纪》

探寻世界被造之初的模样

这个地球上大约46%的区域,仍然保持在世界最原初的状态。萨尔加多提醒说,「我们必须保持这样的存在。」萨尔加多的《创世纪》项目展示了我们这个美丽的星球,人们需要做的是逆转对它的伤害,保护它的未来。

—— 时代杂志

神的永能和神性是明明可知的,

虽是眼不能见,但借着所造之物,

就可以晓得,叫人无可推诿。

(圣经 • 罗马书1章20节)

萨尔加多用生命领会

的九条摄影秘技

▼

需要用时间来完成

慢节奏

是为了更好的观察

身边在变化的环境

并去关注一些细节

需要先了解自己

在某个阶段,需要停下来

回到学校学社会学人类学

地理政治学等等其它专业

这能让你把自己放到整个

的历史事件以及进程当中

并在历史长河中找到方向

只有这样摄影才更有意义

才能继续拍下去

在决定前需要认真考虑

一旦决定就要承受一切

因为这是你自己的选择

不论是生活,还是摄影

是用所有积累

和灵魂按动的

对摄影师来说

当你在按快门时

你应该要用整个内心

和灵魂积累的所有去按动它

故事的一部分

拍摄发展中国家,就是在拍自己的国家

要学习和了解这个国家,让自己变成这里的人

而不管你在拍什么,其实都是在拍你自己的背景

去尊重整个画面,学会尊重整个空间

尤其是在按下快门的几分之一秒当中

与妻子互补,不只是生活上

也包括专业领域,并要真心的尊重她

但不能不要命

在卢旺达拍摄「移民」计划的时

萨尔加多大病一场,几乎要丧命

然而,最后在医生的强烈建议下

他终止了项目,身体也得以恢复

和成千上万人拍摄相同的照片

那不是摄影,那只是图片而已

真正的摄影,能说故事,更能穿透灵魂

相关推荐

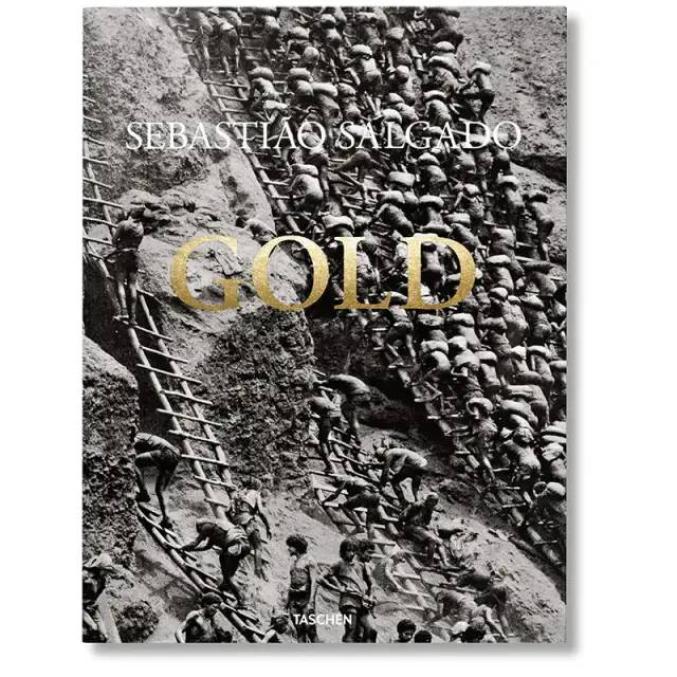

全书共依地理环境划分为五章,包括南半球、圣域、非洲、北半球、亚马逊和潘特纳尔湿地,让我们见证摄影大师Salgado这项无与伦比、撼动人心的壮观摄影计划。

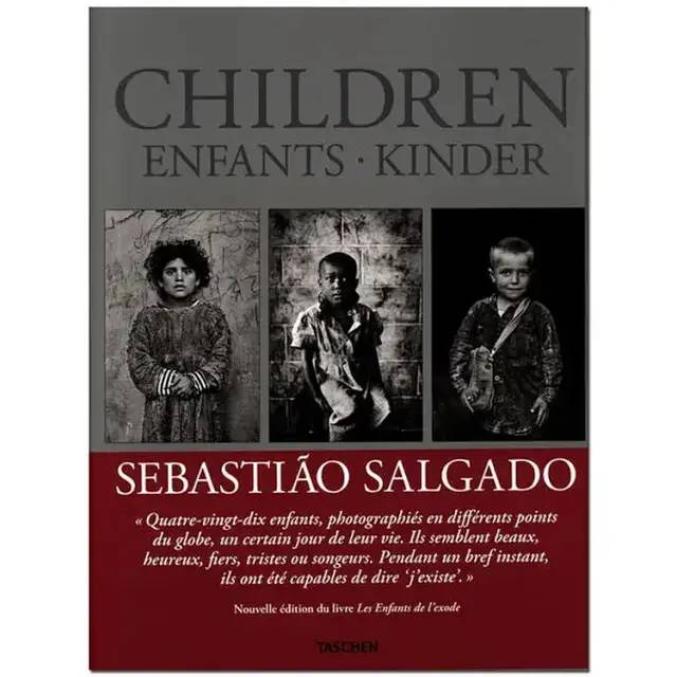

每一次危机之后,儿童都是最大的受害者。他们身体虚弱,首先就会因饥饿、疾病、脱水而倒下。是世界与做失败的无辜牺牲品,他们无法理解为什么会有危险,为什么放弃上学,为什么放弃他们的朋友,他们的家人。 这本书与“流离”是姊妹出版物,萨尔加多呈现90个最年轻的流亡者、移民、难民的照片。这些孩子来自不同的国家,遭遇不同的危机,但他们都在逃亡中,这些孩子全都不到15岁。这些孩子触动萨尔加多的,不仅是他们无辜遭受痛苦,还有他们散发出的能量和热情。从安哥拉和布隆迪路边避难所在巴西城市贫民窟和在黎巴嫩和伊拉克的庞大阵营,孩子留守儿童:他们哭泣,同时也充满欢笑,他们踢足球,脏水中嬉戏,与朋友搞怪,典型的在镜头前欣喜若狂。

对萨尔加多来说,这似乎是一个悖论。微笑的孩子怎么能代表贫困和绝望呢?但值得注意到的是,当他让孩子们排队,并把他们一个个拍摄进摄像机中,这个队伍的光环就会褪去。面对他的相机,每一个孩子都会变得很严肃。孩子们会将他看做一个个体而不是喧闹人群的一份子。他们的姿势会变得很认真。他们看着镜头,会突然很紧张。他们眼神中传达出来的,或者小手紧张地搓着,或者磨损的衣角挂满了痛苦的记忆。萨尔加多用这些证明这些照片实至名归。

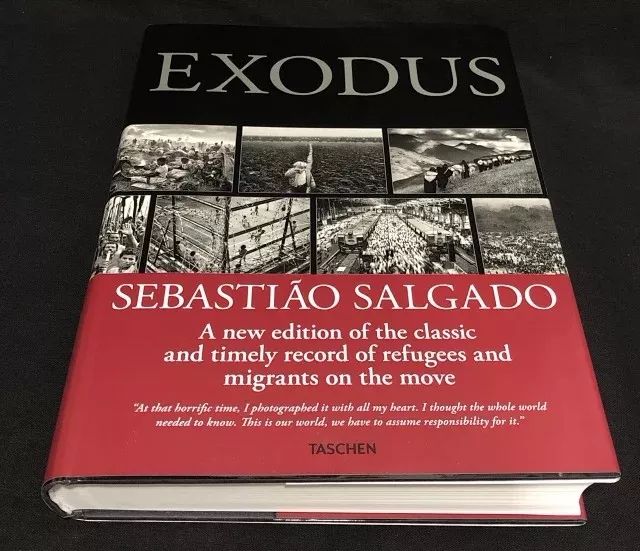

自塞巴斯蒂昂萨尔加多首次公布“流离”,至今见证了一代人的成长,它讲述,充满人权运动的世界各地的故事,16年来几乎没有改变。其他外部因素可能会改变,冲突的关系从卢旺达向叙利亚重新部署,但离开家园的人讲同一个故事:贫困、苦难和希望的曙光,伴随着巨大的心理之旅绘制,以及身体的辛劳。

萨尔加多花了六年,来探访超过35个国家的道路上的难民,在难民营,在拥挤的城市贫民窟,新移民往往在这些地方定居。他的项目包括拉美人民进入美国,犹太人离开前苏联,科索沃人窜入阿尔巴尼亚,卢旺达胡图族难民,以及第一“船民”阿拉伯人和撒哈拉以南的非洲人试图越过到达欧洲地中海。他的作品包括那些有明确目的知道自己去哪里的人们和那些只是在逃亡,如释重负地活着,并没有受伤足以逃跑的人们。他面对的面孔在最苦的情况下,都有着尊严和同情,但也有暴力、仇恨、和贪婪的许多破坏的痕迹。

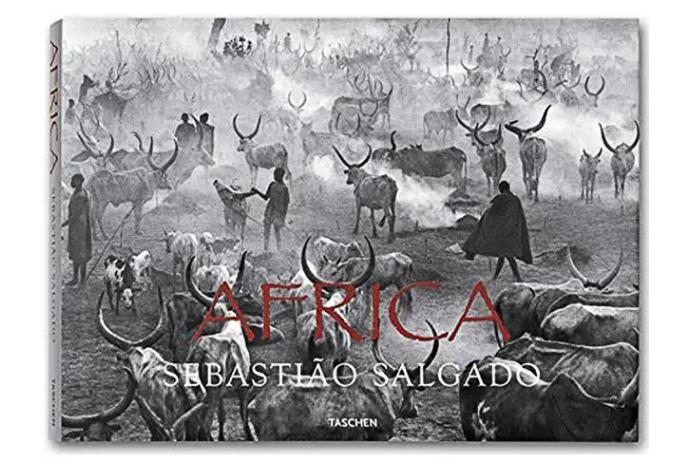

如今,在摄影被艺术世界和数字操纵吸收的情况下,萨尔加多的摄影作品具有一种《圣经》般的特质并投射出一种即时性,这些让他的作品具有生动的当代感。塞拉佩拉达(Serra Pelada)的矿山早已关闭,但紧张的淘金热大戏却从这些图像中跳了出来。本书收集了萨尔加多拍摄的关于塞拉佩拉达的所有作品,这些作品用博物馆级的品质被复制出来,并附有萨尔加多撰写的一篇前言和艾伦•里丁(Alan Riding)的的一篇随笔。

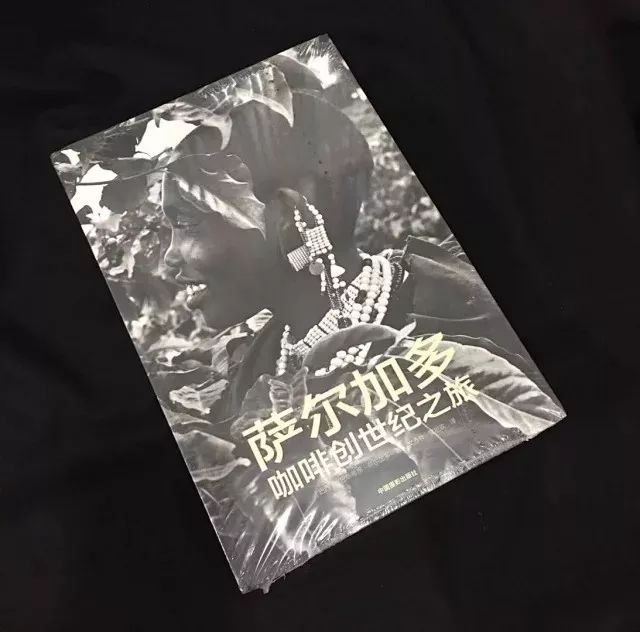

本书是一本关于咖啡的文化书,也是一部借助摄影艺术表达的咖啡文化书。萨尔加多横跨巴西、印度、埃塞俄比亚、危地马拉,哥伦比亚,哥斯达黎加,萨尔瓦多,中国,坦桑尼亚和印度尼西亚,纪录拍摄了这十个国家的咖啡产地。这位巴西摄影师的眼睛,不仅看到了咖啡的产地,而且还看到了咖啡豆生产所必须的过程:从种子的栽培到枝繁叶茂,到咖啡果的收获和咖啡豆的晾晒,以及很后咖啡豆的甄选。这些影像便是这次合作的成果。在这些影像中,我们所看见的是生命中多种多样的重要瞬间,那既是咖啡树生命的重要瞬间,也是咖啡农生命中的重要瞬间。萨尔加多以一种温和的方式敦促我们思考很多问题,而这些问题都是一些尚未答案的主题,有待他和我们去阐述,有待不同学科更详细的研究。

原标题:《萨尔加多:拯救人类,才是最重要的摄影项目!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司