- +1

被赶出厕所的人

原创 所长 DT人类研究所 收录于话题#少数派1个

跨性别女性主义认为,任何人都不该为了成为“真正”的女性或“真正”的男性而被迫做出或者放弃关于自己性别认同或性别表达的个人决定。

——小山惠美《跨性别女性主义宣言》

近十几年来,LGBT(女同、男同、双性恋、跨性别者)群体的法律状况持续得到改善,对跨性别群体来说,不同于“LGB”,因为外表与生理性征的割裂,TA们更难融入社会,也面临着更多的问题。我们和几位跨性别者聊了聊,想知道到TA们真实的生存状况。

名词解释:

跨性别女性:那些或多或少自我认同为女性、自我呈现为女性、或作为女性生活的人,尽管这不符合TA们出生时被指派的生理性别,直观可以理解为“男跨女”。

跨性别男性:那些自我认同为男性、自我呈现为男性、或作为男性生活的人,直观可以理解为“女跨男”。

顺性别:指性别认同与自身生理性别一致的人,意义通常与跨性别相对。

(本文中涉及跨性别群体的第三人称,均表示TA们的自我认同性别。)

“证明我是你们要证明的那种身份,但我不是你们认为的那种人。”超小米说。

她参加过《奇葩说》,上过TED演讲,算是跨性别群体中的名人。她忍着剧痛,穿着高跟鞋在别人的侧目中走出商场的故事成了“认识自我”的最好例证。

实际上很少有跨性别者会像她一样,那么鲜明地反抗传统观念。大部分人在公共卫生间的时候,还是会穿上宽松的衣服,把自己“藏”起来,不想被别人发现。

上厕所

对他们来说是一场冒险

最直接的困境来源于身份的尴尬。冰弦铃莓是一位跨性别女性,在外基本上按照生理性别上男厕,曾经被保洁阿姨赶了出来;被闻讯而来的保安教育;一位男性骂她“女变态”,执意让她去上女厕。中年男性(如无特殊说明,文中男性/女性均指顺性别群体)可能更加难以接受,冰弦铃莓也曾被直接抓住衣领推了出去。

在许多人眼中,像冰弦铃莓这样“男儿身,女装打扮”的人,会被称为“人妖”。在他们的观念里,人妖是不允许进男厕,更不允许进女厕的。

如果去女厕,一旦被顺性别女性发现(多数情况下是残留的男性特征暴露了身份),被骂变态是小事,被扭送至派出所也极有可能。

从当前法律来看,法律保护人按照身份证性别进入指定厕所的权利,但进入异性厕所被举报,派出所多数会进行调节,具体执法可能各不相同。

于是,憋尿成了大部分跨性别者的解决之道。

好多年不怎么出门的凌子卿分享的故事里,在一次不得已的外出活动中,喝水不到500毫升,早晨6:45出门,晚上22点回家,期间一次都没有上过厕所。副作用是乏力和头晕。她告诫说长此以往,也可能有泌尿系统的疾病。

马拉松爱好者Kane在跑马拉松的时候,则遇到了性别检查的情况。

即使Kane已经做了切除乳房的手术,外表像一个男性,但是赛事主办方发的粉色的参赛服和号码牌总是出卖他的生理性别,在厕所排队的时候不是被志愿者拦下,就是被裁判怀疑是个用虚假身份参赛的男选手,失去了参赛资格。

一次半马比赛中,Kane正在赛道上跑着,突然被旁边的裁判一把抓住,惯性让他扭伤了脚踝,无法参赛。

“说我戴了女子号码布是作弊。”

Kane投诉了对方,虽然后来收到了道歉,但他认为根本还是性别只分男女的赛制问题。后来,他干脆做了个“我是跨性别”的小旗子,用别针别在背后,面对大众的洗礼。

与厕所问题类似的是洗澡问题,游泳馆的淋浴间成了比厕所更紧张的地方。“男的那边我没办法全裸,女的那边我怕吓坏别人。”Kane说。

在夏天,端着洗漱用品,每个人都穿着清凉,排队等候入场,闺蜜和朋友相互打趣身体。跨性别公益组织的欢喜说,对于那些年轻的跨性别学生来说,集体宿舍就是一场噩梦,尤其是北方的大澡堂。“TA们有人在学校一年只洗两三回。”

广义的“厕所问题”只是跨性别群体在传统的男女二分性别制度下的一场显性冲突,而无处不在的精神压力可能伴随他们终身。

死

就能解决一切吗

凌子卿认为跨性别群体的现状是不容乐观的。早前的《2017中国跨性别群体生存状况调查报告》里显示,71.8%的人去卫生间会感到不适,61.5%的人存在抑郁,73.2%存在焦虑,46.2%的人因为自己是跨性别而有过自杀想法,12.7%的人曾有过自杀行为。

造成跨性别群体抑郁症和自杀的原因,是复杂的。自我认识的漫长路径,外界舆论的压力,家庭的反对,童年的阴影,积累到最后,任何一个细微的举动都可能成为压死TA们的最后一根稻草。

凌子卿初中的时候,学校要求男生剪头发,“不剪头就退学”,教导主任在操场喊着。“谁都知道这是剥夺人性的行为,我还是拿着家人给的钱走进了理发店。”

她五六岁的时候,开始喜欢裙子,没条件就穿大人的睡袍,小小的人,就和穿连衣裙没两样。“虽然喜欢丝袜,但是那时候不敢买,就穿运动的紧身护腿。”那可能是她对于性别认知,最初的独特记忆。

在理发店,头发簌簌落下后,跨性别的认知和青春期巨大的反叛交织在一起,凌子卿拿起桌子上的剪刀,割腕了。

“真的好丑啊,太短了。”回想起当时从镜子里看到的自己,凌子卿总会这么想。

勉强过了初中,高中的第一天,她就因为抑郁症退学了。她说自己那天竭力表现得像个普通的学生一样,听课,上厕所,等老师发着作业和卷子。

“我突然觉得自己不行了,我过不下去了,我好像尝试表现得自然一些,但也许我的脸已经扭曲了。我被老师叫过去,我说身体没问题,也没敢说跨性别的事情,就是说自己很痛苦,越说越激动,崩溃的大哭,那种失去了一切的悲伤。”

老师让她歇好了再上学,凌子卿就背起书包自己回家,后来就再也没回去学校。她说自己像电影《敦刻尔克》里面那个在船上打死平民的士兵一样,受创后颤抖,蜷缩,宁愿吞枪也不上战场。

认识自己

是好事还是坏事?

凌子卿很小的时候喜欢上一个男生,她上网查资料,以为自己是个偏中性的Gay,后来在理发店自杀后去心理咨询时,才知道自己是跨性别女性。这似乎更明确地认识自己了,但是可能也更糟糕了,毕竟同性恋只关乎性取向,是可以隐藏的,融入社会没问题。

没有高中毕业,自然没有大学文凭,找不到工作,凌子卿就在家自学,写写文章,看视频。她说自己还是有点“小聪明”。“但是不能闲下来,闲下来就会想事情,就要直面痛苦。”

在凌子卿参加的一个自杀干预小组里,她发现基本上每周都会有一个跨性别伙伴自杀,每月都有人去世。有些人上一秒还在社交软件上发帖子,下一秒就没了,消逝了。更难的是,自杀者往往干预后会复发,可能两次,三次,间隔几个月。

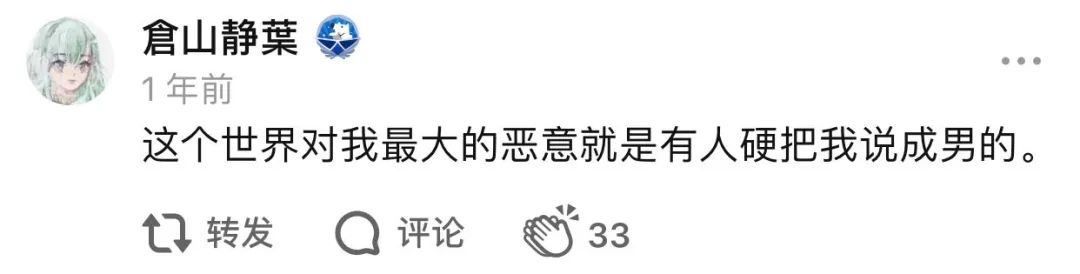

倉山静葉是一位研究言语学的跨性别女生,经常谈论阿拉伯语、泰语、韩语的语法问题,喜欢玩游戏和动漫,社群里认识她的人都认为她很活泼,去年12月她选择了自杀。在她自杀之前的半年,凌子卿所在的小组曾经干预过一次她的自杀念头,但是没人能预料到来自家庭的压力什么时候会爆发。

对于同为曾经自杀和被抑郁症困扰的凌子卿来说,自杀干预小组的工作、心理消耗是巨大的。她感到了一种无力,小组5人,基本没有心理学专业知识,全靠热血。放眼全国,能给跨性别者提供医疗服务的医生、心理咨询师都是极少数。不少人连跨性别的一些概念都不甚了解。

而那些闭塞的,互联网不发达的地方,在他们面对自我认同和家人冲突时,出现了自杀念头时,甚至连凌子卿这样业余的施救者都找不到。

凌子卿觉得,和LGBT要搞骄傲游行相比,更应该要搞的是一个“痛苦博物馆”,把所有的痛苦都具体地展现给所有人。

“被欺凌到跳楼?那把青少年扭曲的四肢和迸溅的血液绘成图画;因为跨性别的身份被单位和学校开除?那么把这些领导的嘴脸做成雕塑;把那些因为自我认同在父母和自己决裂的场面拍下来,只有最直接的悲惨画面才能够让人或多或少有一点思考,不是吗?”

谁是最后的依靠?

欢喜说,家庭的不理解基本上是所有跨性别群体会遇到的问题,这种观念的冲击远超LGBT中的前三者,轻易的突破亲情理念,而一旦获得某种谅解和支持(对于TA们来说,不反对就是支持),就给自杀留有了生命的安全气囊。

欢喜是故事里为数不多的在时间中获得家庭“默许”的跨性别女性。

一个夜晚,远在美国访学的心理学者欢喜在和女朋友例行视频的前夕,买了女装,买了化妆品,在房间的卫生间里打扮了自己。

“压抑了30年,我左看右看,很喜欢这个我,是真正我的样子,以前男生的我都不怎么在镜子里看,我不觉得那是我,这个才是真正的我。”

“我化了妆,穿了新衣服,你愿不愿意看一下?”做好了分手的准备,欢喜试探性地打了一串文字给女朋友。

“哎,你还挺漂亮的。”

欢喜在向女朋友坦承自己是跨性别者后,又向母亲坦白,在之后的一年,都没有向父亲说明。

“有一天,我爸拿着手机问我妈,你儿子的qq怎么变成女的了?他发现我改了。”

“你儿子生理上是男的,心理上是女的,都穿裙子生活的。”母亲说。

“你现在不仅有一个儿子,也有个女儿了。”有时候独生子欢喜也会安慰母亲。对于父亲,她始终没有开口谈论过这事。

凌子卿早就和生父断绝了关系,和母亲生活在一起,几年都不怎么出门。她发现甚至恐惧和别人说话,不得以出门,她会穿宽松衣物,留双马尾,戴口罩,一般人叫她姐姐,她也从不应答,怕自己直男的嗓子暴露一切,只要交流就会打破伪装。

那种恐惧来自于和社会的巨大隔阂,“恐惧随时随地过来骂街、侮辱,恐惧前一秒和别人说话,后一秒被一脚飞踹,甚至拿刀子捅我。”

社群“领袖”是必要的,超小米的活跃让更多的人知道跨性别者,引起了更多的争议和流量。那些普通人,形成一种矛盾的心里,就像一群受惊的兔子,不敢动,也不敢发声,既希望那些勇敢的发声者能改变一些,又害怕那些勇敢,会带来变本加厉地报复和与传统更深的隔阂。

要不然,就做HRT(激素补充治疗)或者SRS(性别重置手术),彻底地改变自己。

问题在于,目前中国缺乏法律或相关机构认定一个人是否为跨性别者,现阶段存在的有效证明是性别识别障碍诊断以及易性症诊断,但后者并不适用于泛性别者和其他非二元性别者。而要获得这个证明,有着监护人陪同和年龄要求,意味着需要提前上演一场家庭的决裂。

同时,跨性别女性主义认为,“任何人都不该为了成为‘真正’的女性或‘真正’的男性而被迫做出或放弃关于自己性别认同或性别表达的个人决定。跨性别女性的安全往往取决于在多大程度上能‘冒充’成‘正常’女性;作为跨性别主义者,必须不断在女性主义原则与对安全与舒适的需求之间折衷。”

所以,当一个跨性别者做出性别重置手术的决定时,要问清自己到底是为了什么。

开始

超小米最近很忙,她还在寻找自我认知的路上,参加各种活动,经常凌晨才能回复微信。但是和几年前斗志昂扬的希望全社会理解跨性别群体不一样了。她感觉到这是个漫长的过程。“不奢望太多,影响一些人就好了。”

她还留起了胡子,经常不再化妆,穿着裙子就出门,和之前精致的女性外表不太一样,外界开始质疑她“不停地博眼球”。超小米一点都不忌讳这样的质疑,她说就是要不一样,只有不断打破别人的认知,才能在主流社会里为社群持续的发声。

欢喜回国后组织着一个30多人的团队,做些研究和公益项目,利用自己的心理学知识为心理咨询师、社工培训,更好地为跨性别社群服务。

Kane终于找到一家有中性淋浴间的游泳馆,惊喜的发来图片。在地铁站,她也找到了第三卫生间,但是不能上锁,工作人员告诉她,是害怕特殊人群独自使用出危险,她又有点失望。

凌子卿怀疑自己患有阿斯伯格症,一种类似自闭症的疾病,但没去找心里咨询确诊,太贵了,上次去还是到了生死攸关的时候。

有人劝她交些朋友。

“怎么交呢,几年不怎么出门了,也不经常和人一对一交流,不知道怎么经营友谊,从小就不受人喜欢,被形容为‘认死理’的‘愣头青’,那时候全班两人配对学习,最后只剩下了我一个人。那个嗓门很尖,骂人很大的班主任,阴阳怪气的说我人缘很差。不过确实这样。”

“还是不要耽误别人吧。”

作 者 | 张 峰

编 辑 | 老 王

设 计 | 郑舒雅、戚桐珲

聊聊

你怎么看待跨性别者?

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司