- +1

讲座|欧美猎书客们的那些事

11月8日,由商务印书馆、草鹭文化联合举办的“欧美猎书客们的那些事”暨“小书虫系列”新书发布会在番禺路幸福集荟书店举行。会上,公布了“小书虫系列”第一辑的五本新书:《纪德读书日记》《书林钓客》《伦敦猎书客》《书海历险记》《猎书人的假日》,五本书的译者刘铮、虞顺祥、于睿寅、郑诗亮、顾真也分别分享了他们翻译新书的夙缘与收获。以下为活动实录。

活动现场

主持人:刘铮老师笔名乔纳森,在报社工作,被大家誉为“书评人中的书评人”,著有《始有集》《既有集》,编有《日本读书论》。虞顺祥老师是西方书志学爱好者,文章散见于《澎湃新闻·上海书评》《文汇报·笔会》。于睿寅老师是译者、体育专栏作者,译有《黄昏的故事:狄更斯短篇小说选》和《噩耗》等。顾真老师是编辑、译者,译有《书店日记》《小夜曲》《长眠不醒》等作品。郑诗亮老师是《上海书评》执行主编,采写有《百年斯文:文化世家访谈录》,编有《殊方未远:古代中国的疆域、民族与认同》。

《书海历险记》的原作者是安德鲁·朗,他将猎书比作垂钓,想问郑老师,在您看来,安德鲁·朗的猎书究竟是怎么样的?

郑诗亮:《书海历险记》是我的第一本译作。黄国彬、金圣华两位编过一本探讨翻译的小册子,叫“因难见巧”,大意是说,翻译时经常会遇到各种烦难的问题,恰恰是对这些问题的处理,能够将翻译技巧体现出来。而我译安德鲁·朗可以说是“因难见趣”,或者反过来说,是“因趣见难”。为什么?因为朗是一位极其博学的人,翻译他的文章就好比参加一场障碍赛,时时处处会遇到各类需要查考的人名、书名、引文与掌故。我一面译,一面查,加了很多译注。这自然是很痛苦的,可是一旦顺利解决了某个问题,又会感到特别痛快。整个翻译就是“痛苦”和“痛快”交替出现的过程。这里要特别感谢商务印书馆的朱健与草鹭文化的董熙良两位编辑,他们帮我纠正了不少译注里的错误,例如人物的生卒年,又如一些头衔、称呼。

那么,这些译注都涉及哪些内容呢?有古希腊罗马文学,这自然是当时受过良好的古典教育的文人学者的拿手好戏,古希腊文、拉丁文都是信手拈来的;有法国文学,朗对法国文学不说推崇备至,至少也是喜爱有加,尤其是对法国的书籍装帧艺术和法国出版的“书之书”——也就是书话集;而对英国文学,朗的涉猎范围当然就更广了。就我的印象所及,跟朗同时代的诗人、小说家,有点名气的,他大多都提及或引用了。我这次是从朗的《藏书谭》(The Library)、《书与书人》(Books and Bookmen)与《书海历险记》(Adventures Among Books)三本文集中选译了部分文章,这三本书整体上涉及的内容极为广泛。特别值得一提的是,对那些容易遭到文人雅士鄙夷的通俗文学,朗也有深入关注。比方说,他特别喜欢一个叫马里亚特的英国作家写的航海小说,这些作品今天绝大多数读者是不知道了,即便在当时,朗的许多同道恐怕也未必瞧得上这种面向大众的通俗文学。

前面主持人也介绍了,朗把猎书比作垂钓,他之所以这样来打比方,是因为他本身就热爱钓鱼。拿垂钓来比喻猎书,倒还在其次。我举一个例子。朗给一本英国文学名著写过一篇极为出色的导读,就是艾萨克·沃尔顿的《钓客清话》,也有人译成《垂钓全书》的。缪老师在他译的《钓客清话》前,放了一篇朗写的非常全面、深入的导读,各位读者如果有兴趣,不妨去读一下。在这篇导读里,朗首先详尽地介绍了作者沃尔顿的生平,包括他交往的朋友、游历的地方、收藏的书籍,然后对《钓客清话》的版本演变做了清晰的梳理。接下来就好玩了,朗开始正儿八经地点评沃尔顿笔下关于垂钓的各种知识。他的态度是什么呢?我引用一句话,“说鲑鱼的习性,沃尔顿几乎开口即错”。大家不妨想象一下,这就好比王世襄先生或者汪曾祺先生给美食书籍写序,写着写着,忍不住老饕脾气发作,开始点评,这里讲的焖葱的做法是有问题的、那里说的煮干丝的做法不对。这就是朗的导读给我的感觉。

《钓客清话》

朗虽然极其博学,却一点也不迂腐、沉闷,而是很有幽默感的。这也是翻译他的文章难而有趣的地方。他不是那种埋头吭哧吭哧读书,却不懂得如何表达的两脚书橱。不妨开句玩笑,朗可谓“爱憎分明斗志强”。对他尊敬、仰慕的人,他是极尽推崇之能事,一点也不吝惜赞美之辞;对他厌恶、鄙夷的人,他也丝毫不加掩饰,而是会“花式”讽刺、疯狂吐槽;对友人则时不时会调侃一下,开几句玩笑。举一个例子:对苏格兰的大作家沃尔特·司各特,朗是非常喜爱、崇敬的,因为朗也是苏格兰人,司各特说起来是他的“乡先贤”了。在这一点上,深受朗影响的周作人也是如此。周作人就很留意乡邦文献,搜集他的同乡前辈文人的著作,例如范寅的《越谚》。朗提到,一部法国传奇之中曾有一个小男孩说司各特“惊人的愚蠢”,朗愤愤不平地说,这个小男孩简直“可恶至极”,好在他得到了应有的下场。我没有读过这本书,不知道这个小男孩后来怎么样了,估计不是害病死了,就是被人杀了。最好玩的是,朗为了捧司各特,甚至不惜去黑与他同时代的其他作家,按照现在饭圈的流行说法,该叫“拉踩”了。他最喜欢的司各特小说是《艾凡赫》,也就是林纾译的《撒克逊劫后英雄略》,他说书中的阿什贝尔比武大会写得太精彩了,简直无与伦比,相形之下,我们熟悉的《福尔摩斯探案集》的作者柯南·道尔“也曾勇敢地试写过比武的场景,但效果就好比《艾凡赫》中的医院骑士拉尔夫,不堪一击”。朗比柯南·道尔年长15岁左右,曾经在写作上鼓励过柯南·道尔,又同为苏格兰人,所以朗就顺口调侃了一句小老弟。我译到这里的时候,不禁笑出了声。这就是朗的幽默所在。

在翻译的过程当中,最难的是将朗讽刺、影射的“今典”译出来。我翻译朗,古典尽可以去搜Google、查Wiki,去翻各种各样的词典、百科全书和作家、诗人文集,但是当时的人物与时事,那就麻烦大了。我这次译了一篇《书人的炼狱》,特别好玩,我很怀疑里面提到的种种人物表现都是影射朗认识的那些文化圈的朋友,就像《围城》一样,可惜我没有来得及细细查考。这里就谈一个例子。这篇文章的开头,朗提到了一个叫作乔治·斯蒂文斯的莎士比亚研究者,挖苦了他。为什么挖苦他呢?因为这个人的人品非常差,说话非常尖酸刻薄,不仅经常故意捉弄自己的朋友,搞得天下人都知道,而且还会伪造古董误导同行,也就是现在网上常见的“钓鱼”。斯蒂文斯跟萨缪尔·约翰逊博士关系很好,有人对约翰逊说,斯蒂文斯这个人非常恶毒,活该被吊死,约翰逊还为他辩护来着,即便如此,约翰逊也承认斯蒂文斯这个人性格不好,喜欢招惹是非。所以我加了一段很长的注释,专门去讲这是一个什么样的人,做了什么样的事,以至于朗要这样来讽刺他。

然后,还想再稍微补充一点,朗还有一个非常好玩的特点,就是他特别不喜欢被所谓的专业束缚住。我们今天说他是这个家、那个家,譬如人类学家、民俗学家等等,其实都有点像钱锺书先生讽刺的“暴发户造谱牒”或者“野孩子认祖宗”。在朗所处的十九世纪中晚期,各个专业学科都还在形成之中,朗并没有这样的意识,把自己算作什么专家。他虽然一路接受的都是精英教育,最后在牛津大学就读,还写了一本关于牛津大学的书,但他却是非常厌恶学校里面那种刻板的教学方式的。他曾经说过,他的性格非常散漫,注定无法成为一个深入某个专业领域的学者,只想按照兴趣来随意地读书,这恰恰也让他成为周作人所说的“多方面的文人”。我在书的后记里提到一个网站,叫安德鲁·朗小站,The Andrew Lang Site,里面列出了一个非常长的目录,把朗的各个著述的门类都列了出来,可以说是涉及文化领域的方方面面,其实他只是凭着兴趣去做他想做且擅长做的事情。在专业壁垒日益森严的今天,我们可能欠缺了一点这样的精神。

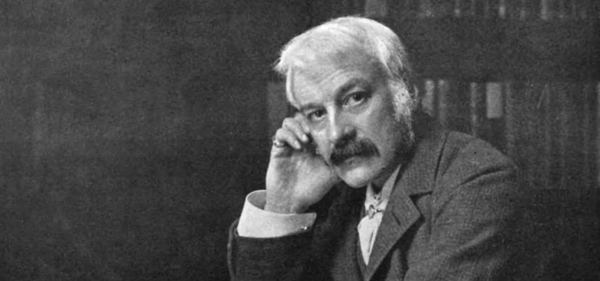

安德鲁·朗

大家可能比较熟悉的,是朗对童话故事的搜集与整理,因为他出了一套《彩色童话集》。这也是一个非常有意思的题目,关注的人也相对较多,我今天就不多说了。总之,把这本《书海历险记》译出来确实是很难的,但是也给了我很大的乐趣。对我来说,整个翻译过程,既是一场与一位非常博学、有趣的读书人的心灵的深层次对话,也是一次对很多文学作品的大型补读与重读,比方说,我就把司各特和萨克雷的代表作大略过了一遍。这是一个很愉快的过程,希望各位读者朋友能够通过拙译,多少领略到我这份心情。也请大家多多批评、指正。

主持人:安德鲁·朗的书里提到,谈藏书就必须谈法国,法国是绕不过去的,就像网球和击剑必须使用法文术语一样。我们看法国人纪德的日记,从中其实没有体会出很多文雅的潇洒,反而感觉到一种读书带来的焦灼,一种愤世嫉俗的状态。不知道刘铮老师您怎么看纪德身上的这股特质?

刘铮:我翻译的是日记,从难度上讲,没有其他译者翻译的著作、文章那样难。但是日记也有一个难点:它有时候记述得比较简略,而且日记是写给自己看的。有很多情境,外人不了解,那么有些词、有些句子,它有什么微妙的意涵,有的时候可能把握不到位。那么今天来的读者或者是今后会读《纪德读书日记》的朋友,如果发现我哪里理解有差错,欢迎你们给我提出来。因为这本书,也是我第一次出版译著。

这套丛书第一辑五本当中,只有一本是法国的,其他的都是来自英语世界,而且这本书,我想,它的性质跟另外四本的差异也比较大。另外四本是书话类的书,主要是讲读书带来的乐趣,而这本日记里则不止有乐趣。在纪德的日记里,他记述读书,跟他的生活结合得很紧密,他跟书的关系,超越了消遣、超越了吸收知识的实用层面。他有时候是想从书中寻求心灵的答案,如果大家很认真地读这本书就会读到。有一个时期,纪德已经是中年人了,他早年的时候对天主教有一种逆反的心理,所以他很排斥天主教,而到了中年的时候,他突然因为朋友的“改宗”——一个以前不信教的朋友信教了,他受朋友的触动,有一段时间就发生了精神的危机、信仰的危机,这个时候纪德就开始关注《圣经》,他读了很多遍《圣经》,而且他还读英文版的《圣经》,想探索宗教给人的启示。

所以看这本书的时候,就跟那种抱着单纯的乐趣去读书的感觉不一样。有时,我自己也为他的真诚所触动。纪德这个作家,他写出来的小说也是这样的,他对事物不是抱着一个玩赏的态度。你看他写的很多小说,比如说《窄门》或是《伪币制造者》,这些小说里面都带着精神的痛苦。他这个人就是这样,所以这本书里有神经绷紧的时刻,有心灵焦灼的时刻,这是这本书和其他书的差别所在。

不过,纪德这个人,并不是一个单向度的人,他并不只有严肃的这一面。他对书也是非常喜欢的,比如说,他参加过一些巴黎的拍卖会,而且是跟当时有名的历史学家一起参拍,他竞争对手里还有法国著名的律师。他在日记里都写到了,这次拍卖会很令他懊恼,因为拍品又被别人给包圆了。他看中的书基本没得到,觉得很遗憾。纪德的阅读很广泛,英文、德文都看,他就说,有很多英文书,已经很不容易在法国买到了,结果在拍卖会看到,又都被别人抢去了。他会提到很多这类有趣的事情。

这个日记里面关于书的记述是有许多层次、许多侧面的,不光对具体的书有所点评,也很能体现书在自己生活中所扮演的角色,讲了不少关于书的有趣的事情。只要跟书有点关系的,我都尽量把它选进来了。比如四十多岁的时候,纪德还在学英文,他就请了一个英文老师,他跟这个老师说“我读了弥尔顿的史诗”,英文老师不相信。纪德在日记里就愤愤然地说,他的老师居然不相信,他的英文已经好到可以读弥尔顿了。

在他的生活中,读书也扮演着很日常的角色。读书,是在一个个日常的情景里发生的,它不是一个什么很特殊的事儿。我现在就读一段,大家可以看到读书如何进入他的生活。这是1914年的一天,他说:

昨天午后,欲集中心思整理旅行笔记而未能,对着它们沉思默想,委实毫无乐趣可言,于是我又走下山谷。坐在河岸边,朗读《呼啸山庄》。迪蒙家的孩子们远远地瞧见我,跑过来在我对面围了一圈。我不知道该跟他们说什么好,努力让自己相信,他们凑过来不全是为了我走时给他们每个人的那个苏。如果被贫困侵蚀得少一些,他们的脸蛋本来会是漂亮的。他们的小手看上去就像老人的。甚至他们脖子上的皮肤也皱得像老鹰脖子了。那个女孩和最小的弟弟,头发上满是虱子。他们身披破片,鹑衣百结。而他们总是在笑,不过那笑容似乎一年比一年更悲哀一点,抑或只是我一年比一年更被他们的神情所触动?

这一段就是讲他在乡村的生活,你说这生活跟《呼啸山庄》之间有什么关系呢?也许没有太紧密的关系。可是我想,我们大家读书,不都是在某一个心境下,在某一个环境中,也在跟不同的人的交往中读吗?所以我觉得这些情境对我们的阅读,也会有所浸染。《纪德读书日记》对读者也许能起到这么一个作用:它把读书变成我们生活的一部分——这是我觉得特别珍贵的一点。

我最近收拾我以前的藏书,发现我很早之前买过一本《纪德日记》英译本的第二卷。这本书还有点来头,上面盖了一个章,上面有“宋淇先生遗赠”字样,简体字的一个章。我到现在也不知道宋淇先生把他的藏书捐到哪里去了,是不是北外?那是我还在北京的时候买的,有二十多年了。后来我没怎么看这个书。我读过很多纪德的传记,纪德这个人“认真生活”的特征,始终在我心里面有一个烙印。所以在“小书虫”丛书筹备阶段,主编大人向我询问的时候,我就提出了这么一个主意——选译纪德日记,也可以说是“如有夙缘”罢。

刘铮在为读者签名

主持人:于睿寅老师译的《伦敦猎书客》介绍了伦敦当地的猎书胜地和拍卖的情形。想问一下于老师,这些猎书胜地,还有这些竞价人,给您留下了怎样的印象?

于睿寅:之前诗亮和刘铮老师介绍的两本,一本是安德鲁·朗这种能展现他知识的庞杂、博学的,一本是纪德这种更多带有浓重个人色彩的读书体验。但是威廉·罗伯茨这本《伦敦猎书客》甚至很难找到第一人称的叙述,这与他的本职工作相关,他长期在伦敦的《泰晤士报》做记者,主要从事艺术方面,特别是艺术品的拍卖销售的报道。所以说,一方面,他的记者身份让他写作相对更冷静客观,能够全面、细致地去描摹当时的社会氛围;另一方面,他很少写到自己作为一个藏书人、猎书人的生活,更多是作为一个清醒的旁观者,去看待藏书圈的各种生态。

这本书除了谈到大牌藏书家、收藏家、书商、书店,还会关注一些当时伦敦藏书圈的边缘生态。第三章是《窃书者、借书者与竞价者》,我想,但凡有藏书经历的人,或者说图书买卖经历的人,应该都遇到过这三种角色。像窃书者这种世俗意义上比较讨厌、容易遭到谴责的人,罗伯茨反而友善、幽默地描摹他们在书店里的一举一动。书中可以看到非常鲜活的插图:当时的窃书者的衣服是特别缝制的,便于不动声色地把手伸出来,直接把书藏到口袋里。在罗伯茨的叙述中,窃书者是一个非常可爱的群体,尤其是那些偷书不是为了出售的人,他可能真的是因为各种不方便的理由无法获取心爱的书,于是动脑筋去把他人所爱占为己有。比窃书者更可恶的是借书者,当然,罗伯茨着重写的主要是那些借书不还的人——相信各位在自己的藏书生活里都碰到过这样的人,尤其是那些名气大到让人不好意思问他讨还的人。罗伯茨对那些大牌的、借书不还的人的揶揄是比较狠的,像查尔斯·兰姆跟柯勒律治。在罗伯茨笔下,兰姆是一个相当友善的人,柯勒律治有时候找他借书,还回来的时候涂涂改改做了很多标记,兰姆也不会说什么。有时候,一些大牌作家派手下的小弟到兰姆家里来借书,遇上兰姆不在家,会从兰姆的助手或家人手里把书直接顺走。在罗伯茨看来,这是一种不可容忍的行为,但是兰姆的脾气很好,默默忍受了这些事情。出人意料的是,那本柯勒律治从兰姆手里借走,做了很多批注的书,过了几十年之后,在竞拍的时候还增值了,卖出了一个好价钱。这是借书人之间一次比较有趣的互动。

罗伯茨带着轻微恶意批判的,是那帮为书采取非常极端的行为,甚至迷失了自我或者剥夺别人生命的人。我不知道“小书虫系列”其他几本书有没有出现过命案,《伦敦猎书客》里是出现过的。在书的序言中,罗伯茨就提到了一个西班牙的僧侣,也是一个书商,叫唐·文森特,为了一本心仪的书去纵过火。案子很快就破了,在法庭上,法官直接问他:“你就是为这本书才杀人的吗?”一般人这个时候可能会认罪伏法,求得轻判,这个文森特不顾辩护律师的劝阻,在庭上直接咆哮:“对,就是为了书!书是上帝给我的荣耀!”这就是罗伯茨笔下非常极端的藏书人。

还可以讲一点。罗伯茨在书中提到了一个组织,由当时的一帮风雅文人组成的罗克斯伯勒俱乐部。他对这个组织有一个非常滑稽的描写,譬如,这个俱乐部的主席活动的时候,每次都会说出这样一套祝酒词:首先,强调这是全世界藏书癖的共同事业,然后连着十行,都是祝福当时著名的藏书人、印刷商和书商永垂不朽。罗伯茨用非常滑稽的笔触描写了这个俱乐部很有仪式感的分享会。这帮比较极端的藏书癖,在一些媒体报道中的形象也不太正面,罗伯茨也援引了伦敦报纸对这个俱乐部的评论,比如,一篇评论就说,“藏书癖是时下各类装腔作势之风中最荒唐的一类”,“最近在爱丁堡一处叫罗克斯伯勒的组织里,又展现出其流毒之甚”,然后用恶毒的笔调,去描述这帮衣食无忧、出身高贵的人对某本小册子产生的近乎宗教的崇拜。这是当时的一些报纸所不能理解的。

罗伯茨还在书里提到,狄更斯早年出过一本《乡村艳妓》,收藏这本书的藏书家非常稀少。但是,机缘巧合,某个印厂搬迁还是修整的过程中,有两个爱书的印刷工人发现仓库里有一大堆还没有裁开的《乡村艳妓》之前印制的稿纸,没来得及做成书。这两个人误打误撞地获得了一笔巨大的财富。

所以,在罗伯茨的这本书里,你可以看到很多作家的名声、地位从低走高的过程之中,他们的作品怎么从无人问津一变而成藏书家架上的无价之宝。他也举了一个例子,像弥尔顿《失乐园》刚出版的时候,英国乡间的图书拍卖会上那些成捆论斤卖的书里,就塞了几本可能是第一版的《失乐园》,却根本没有人注意到,他后悔自己当时没有买下来。

我译的这本书所选的四章,都在描摹藏书界的生态,各有特色。我把他的序言译成《书痴面面观》,这一部分聚焦于他对藏书人的流派、动因以及获取书籍的手段的分析。第二部分是描摹大概跨了两个世纪的藏书家风格的流变,原先的英文标题叫From the Old to the New,从老一辈藏书家到新一辈藏书家,我把这一节译成了《旧书焕新生》,因为这本书主要成书于今年年初疫情期间,大家对生活本身的意义有了更多思考,我自己也希望能够通过这样一个具有朝气的标题,寄托自己投入的心血。最后一部分,我前面已经讲到很多了,就是对藏书界的边缘人——窃书者、借书者和竞价者——的关注。每个行业可能都有一些你觉得不应该存在的角色和生态,其实它们长期存在是有一定道理的。我们去观察每一个生态圈,难免给有些生态贴上正面标签,有些贴上负面标签,最后跳出这个语境去看,会发现大家其实都是不可或缺的。

“小书虫系列”第一辑:《纪德读书日记》《书林钓客》《伦敦猎书客》《书海历险记》《猎书人的假日》

主持人:虞顺祥老师是书志学方面的专家,收藏了巴顿·伍德·柯里的《书林钓客》1931年的初版本,还是个签名本。想问问虞老师,您作为一个藏书爱好者,对柯里的藏书动机,他收藏的一系列的名家初版本,他的藏书之道、猎书之道,是怎么看的?

虞顺祥:巴顿·伍德·柯里的这本《书林钓客》写于上世纪纽约华尔街股市大萧条以后,他是编辑、记者出身,对藏书有着狂热的兴趣,但是,随着时间的推移,随着他逐渐深入了解藏书的一些门道,他的热情逐渐地冷淡了下来,这也是我选这本书来翻译的原因之一。因为现在市面上很多书话类作品,无论是讲国内的古籍善本,还是西方的珍本旧书,普遍都是去讲书怎么好、如何稀有、卖出多高价钱,作为一个对藏书感兴趣的人,我却对这些旧书商、古书商、收藏市场背后的故事非常感兴趣。

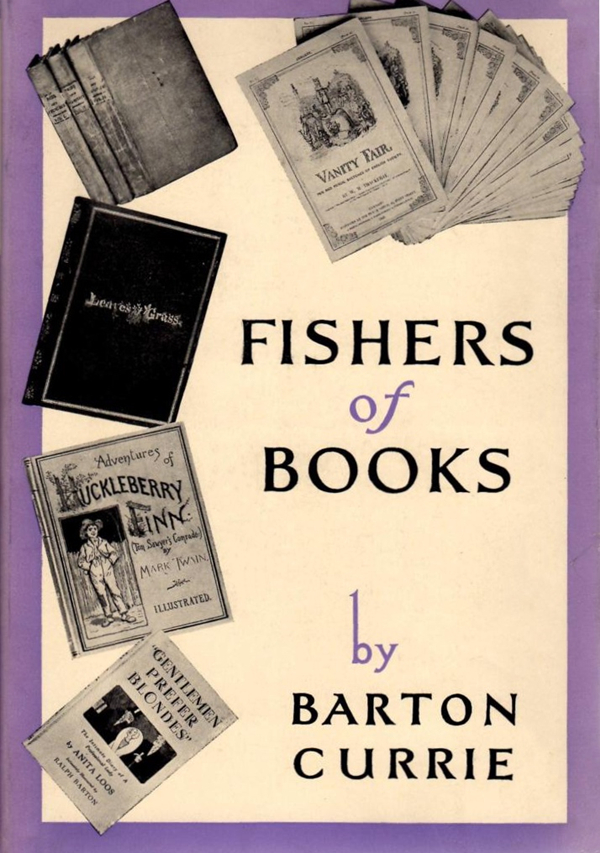

《书林钓客》普通版书影

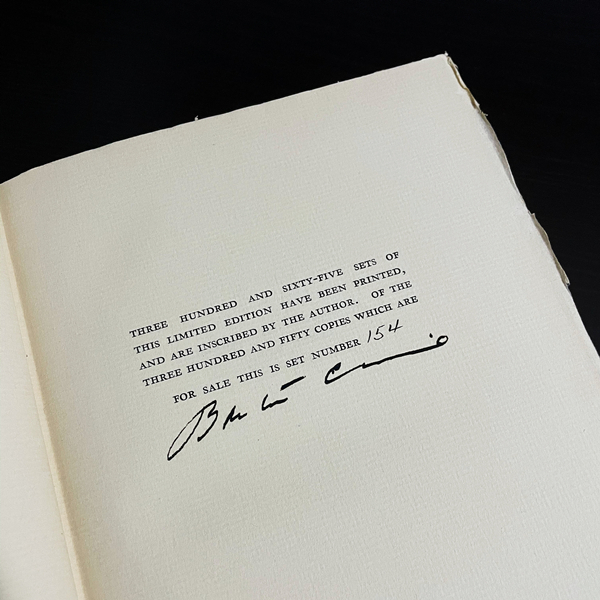

《书林钓客》限量版作者签名页

柯里生活的时代是二十世纪的上半叶,从十九世纪末开始,西方的藏书活动逐渐步入一个黄金时期,这也和当时的社会背景有关。随着工业革命的开展,很多人慢慢变成了中产阶级,有了更多的资产去从事一些消遣活动,藏书就是消遣活动之一。一些珍本书籍,像刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝漫游奇境记》手稿,还有《古腾堡圣经》,都在上世纪三十年代前后拍出了非常高的价格。但是在这个阶段以后,据我观察,这些书的价格并没有维持很长时间的高位,又开始逐步走下坡路了。

罗森巴哈就讲过一句,一本书的价格,并不是说市场上别的书店卖多少钱,而是说你愿意去为这本书支付的最高的价格。在市场机制的作用下,通过一些旧书商、拍卖行的运作,一本书很可能拍出很高的价格,但是,接下来这本书在未来几年甚至几十年里是不是能够维持这个价格,这就取决于一些藏书家对它的狂热程度。

所以,如果在座各位也喜欢藏书的话,我建议不要盲目地去参与,既要对文献价值有一定了解,也要详细打听自己心仪的书籍在收藏市场中的整体行情,这也是柯里谈到的一个重点。

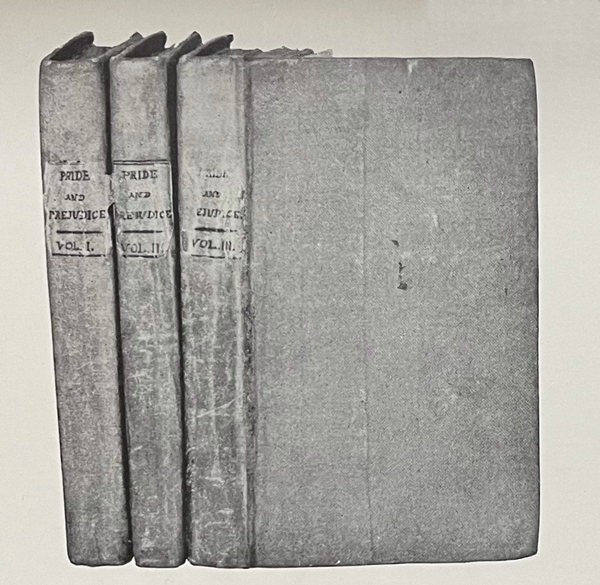

柯里还提到了一些买书、淘书的技巧,比方说,如果你是藏书家,千万不能把自己对某一本书的渴望过早表露在旧书商的面前。书里就举了一个例子,一位“独狼”藏书家很喜欢简·奥斯汀的《傲慢与偏见》初版本,跑到各大旧书店去一一询问,于是这些旧书商都知道他很想要这本书。过了没多久,在著名作曲家杰罗姆·克恩的藏书拍卖会上就出现了这样一本书,这位“独狼”兴冲冲去参拍,他并未意识到场内很多竞拍者都认识他,于是不断有人跟他抬价,这本书他没拍到,但又不死心,找得主花了高价才买下来。没想到,没过多久,市面上就又出现了一部相同规格且品相更好的《傲慢与偏见》初版本,价格只有他当时成交价的三分之二。为了拍到这本书,这位“独狼”花了很多冤枉钱。所以,如果你喜欢一本书的话,一定要沉住气。

《傲慢与偏见》1813年原始硬板装帧初版本书影

说到这里,我想起韦力先生曾经提到,他去拍卖会就喜欢坐在最后一两排,可以观察到整个拍卖会上的动态,颇有点掌控全局的感觉。

书中有一章的标题是《何为初版本》,我们都知道,一本书的初版本必须符合书志学的几个要点,但是有一些珍本书的相关资料由于一些原因并没有能够及时被那些从事书志学研究的学者获取到,随着时间的推移,不断会有新的版本要点出现,例如伊恩·弗莱明的007系列的初版本,直到现在正在伦敦苏富比拍卖会上拍卖的一本书都有一个版本要点是以往所有书志学著作中尚未提及的,除非你对一本书有着极其迫切的需求,否则不要心急火燎去买下它。

藏书自然也需要独具慧眼。柯里在《为何藏书》一章中讲到了他对康拉德作品的收藏。在他生活的时代,康拉德的作品在收藏市场上普遍不被人看好,但是他仍然坚持收藏了很多康拉德的签名本、手稿,其中不少是从罗森巴哈博士手上高价购买的。事后他邀请朋友们到家里来参观,想炫耀一下自己的“战利品”,没想到他的好友——美国著名藏书家爱德华·纽顿,还有一个美国名作家布斯·塔金顿到他的藏书室看过之后,对这些康拉德作品的态度都很冷淡。但是柯里并未因为身边这些人的观点而改变自己的想法。事实证明他的选择是正确的,康拉德作品的市场价在此之后逐渐在收藏市场上走高。如果各位有兴趣藏书,这也是要留意的一点:纯粹从收藏角度来说,有些书籍,有些作者,可能目前不是特别热门,但是也不要因为周围人的眼光而去改变自己的坚持。

最后我想谈谈我个人对藏书的一些看法:包括柯里在内的很多藏书家都曾提到,收藏一本珍本,原始装帧最佳,例如十八、十九世纪的书就必须是原始的硬板装帧(original boards),二十世纪的那些现代文学作品就必须要有原始护封,并且护封的价格标签必须保留,不能被裁剪掉,原始装帧和重新装帧、有护封和没护封,两者在收藏价值上相差悬殊。爱德华·纽顿有本书叫《搜书之道》(This Book-Collecting Game),直译是“藏书这个游戏”,如果我们想要参与其中,当然要遵守游戏规则,但是,我们也有质疑不合理规则的权利。比方说原始硬板装帧这种装帧形态与十八、十九世纪的英美社会形态有关,当时大部分书籍从印厂出来以后简单裹个封皮就交给书店了。如果读者有自己的个性化需求,再去找人装帧,因为对当时的读者来说一本书的价格并不便宜的,这并非每一个老百姓都能够负担得起,有财力的人或者贵族可以去专门的装帧工坊,根据自己的需求做个性化的定制装帧。有的老百姓可能攒了好长时间的一笔钱,也就只能买一本没有任何装帧的,有点像“毛坯本”一样的,因此许多公众图书馆应运而生,在此不再赘述。没想到的是,一两百年以后,这些没有经过任何装帧的、原始形态的珍本,反而能卖出很高的价钱,像一套原始硬板装帧的简·奥斯汀的《傲慢与偏见》初版本可以卖到十几万英镑,而书商的珍本图录中,有着原始护封、标价未裁的《皇家赌场》初版本至少三四万英镑,如果是关联本甚至可以卖到八到十万英镑。

但是如果我们回到当时的那个环境去看,护封的标价被裁在上世纪九十年代之前再正常不过了,我送你一本书,因为是馈赠礼物,并不想让你知道这本书的价值有多少,所以我会把这个标签剪掉;有些旧书店收到一批旧的滞销书,标签上的价格并不是实际出售的价格,也会剪掉标签,或在书上贴一张新的标签。这些都是源于当时的社会环境,而现在的情况就变成了,任何书籍必须是原始装帧,必须是护封完好,必须是标签不裁,才有很高的收藏价值。这一点我实在不敢苟同。

柯里的自用皮面烫金藏书票

主持人:在《猎书人的假日》中,顾真老师您最喜欢的段落是哪一段?和书店有关吗?

顾真:嗯,跟书店有关,是他舅舅摩西的故事。在“小书虫系列”中,我翻译了《猎书人的假日》,此书作者的身份可能跟同系列的另外几位作者不太一样,因为他虽然写过一些文章,但在社会上的影响力主要来源于这样一个身份:他是一位超级大书商,是罗森巴哈公司的老板。

这本书的草稿我是去年夏天翻译的。开始翻译这本书之前,《书店日记》刚交稿,所以我相当于连续翻了两本书商的作品。当然,这两位书商等级差很多,《书店日记》的作者每天苦哈哈搬书运书,去英国乡下别墅里从亡故者的家人手里收书,自己经常弄得满身灰尘和臭汗,背伤不断。他是这样一个生活状态的书商。而罗森巴哈给人的感觉就完全是在运筹帷幄,作为当时世界上最厉害的书商,每次他一出手,都是斥巨资买下拍卖市场上最重磅的拍品。

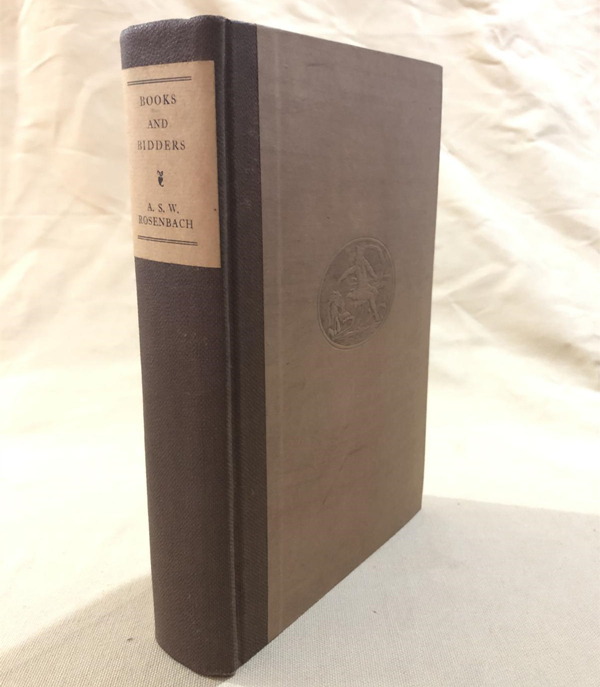

《猎书人的假日》里收录的四篇文章是从他三本书里面选出来的。事实上他真正的原创作品也就是这三本,剩下一本《早期美国童书》是他编的书目,当然此书也已经成为书志学的经典。三本书中,有两本是书话,一本就叫《猎书人的假日》,另一本叫《书与竞价者》(Books and Bidders),还有一本是他早年创作的小说集,叫《无法出版的回忆录》(The Unpublishable Memoirs)。通过书里的四篇文章,读者应该可以大致看到一个大书商的成长轨迹:罗森巴哈是怎样从一个普通犹太人家庭的孩子成为世界上最伟大的书商的。

1927年初版的《书与竞价者》

我刚才讲到,在这本书里面给我印象最深刻的段落是关于他舅舅的。罗森巴哈很幸运,他有一个开旧书店的舅舅,他从小就泡在那家旧书店里,读各种书,跟不同的人聊天。有人说这个舅舅是他杜撰出来的,但应该确有其人。罗森巴哈在文章里写过他舅舅的一个传奇故事,说他当时用了一两杯酒,就骗来了爱伦·坡的手稿。

舅舅过世后,罗森巴哈继承了他藏书中的很大一部分,这就是他成为书商的开始。罗森巴哈在大学里一路念到了博士,研究“伊丽莎白一世与詹姆斯一世时代英国文学”,这是他和大部分书商不太一样的地方,也成为他日后从事旧书行业的一大优势。一个书商要做到他这种程度,可能光有对书的热情和一股子冲劲还不够,真才实学是很重要的。罗森巴哈能够让一些很挑剔的卖家引为知己,原因就在于他具有高超的专业素养,可以同他们在一个水准上对话。

罗森巴哈

刚才说到书里打动我的段落,我稍微念一下:

书店里那些僻静、蒙尘的角落是我所有童年回忆的中心,我可以随心所欲偷听大人讲话,流连其间。店里多了个到处乱翻故纸堆的小男孩,舅舅一开始是感到很烦的,可最后,拿给我看他从拍卖会和私人藏家那里入手的珍稀版本成了他的一大乐事。又上了点年纪后,他变得有点怪异,明明我才没几岁,他却非要把我当成爱书人和行家对待,引我为学识相当的同道,他虽活到了很大的岁数,却始终拥有我见识过的最为出色的记忆力。他能够不假思索地说出一本书出版于何时,出自哪位印刷商之手,是在哪里觅得的,有哪些物理特征,经历过的所有流变,又是怎样到了最终的归宿。

书里第二篇文章叫《本该烧掉的信件》,作者的结论是:年轻时候写过的情书最好不要保留,因为一个人后来一旦出了名,写的情书会成为拍卖市场上别人的竞价目标,沦为后世茶余饭后的谈资。当然,他是带着调侃的意味来写这篇随笔的。

后面两篇比较短的文章选自他的小说集,一篇叫《无法出版的回忆录》,一篇叫《婚姻的十五种乐趣》。为什么选择这两篇?因为《无法出版的回忆录》应该是他自己早年经历的真实写照。主人公是位年轻大学生,叫胡克,他在书店里面看中一本书,但书却被另外一个财力远胜于他的人用粗野的手段给夺了去。胡克立志要走上另外一条道路,决定不再做一个“老实巴交”的爱书人,要成为一代藏书大家。他后来用了一些手腕把这本被人高价抢走的书给骗了回来。

最后一篇文章叫《婚姻的十五种乐趣》,我以前给《上海书评》写过介绍的文章。主人公是位爱书人,他结了婚,在度过三年快乐的婚姻生活后逐渐迷上了买书,后来越陷越深,终于有一天,他妻子跟他说“no more books”,他则反唇相讥,说“no more wife”。他开始往家里偷偷运书,藏在书架后面,心想反正妻子也发现不了。可有一天他败露了,因为他出了很高的价格买了一本书,这本书就是《婚姻的十五种乐趣》。他在拍卖会上的豪购行为上了报纸,他妻子看到新闻彻底怒了,把他痛骂了一顿。他一生气就把那本高价买下的书向他妻子砸了过去……读了这篇故事,我对主人公买的那本书有点好奇,就上网搜了搜,确有其书,是一部中世纪的法国讽刺文学作品。虽然名字叫《婚姻的十五种乐趣》,其实这本书是劝读者不要结婚的。

总结一下,罗森巴哈有几个特点:第一,他坚信自己的书是最好的,而且能够用自己的信念来说服你,让你也相信,这是一种强悍的能力;第二,他的热情同他的学问是成正比的,所以他可以成为一位顶级书商;第三,他形成了自己的“磁场”,可以把好书“吸”过去,他做出品牌后,人家只要看到一本书,就会说,拿给罗森巴哈博士看一看,只有他才能兑现这本书的真正价值;第四,他是一个活生生的人,热爱生活,喜欢与人交往。他很看重书商的作用,觉得很多学者一生的贡献远远比不上一个优秀书商。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司