- +1

杨焄︱一生真伪有谁知:《龙榆生师友书札》中的知堂来信

张瑞田编《龙榆生师友书札》(浙江古籍出版社,2019年)

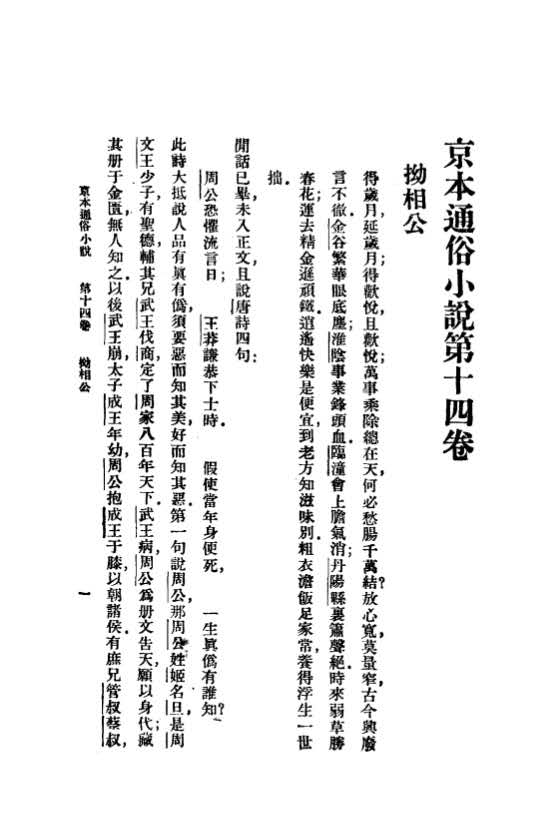

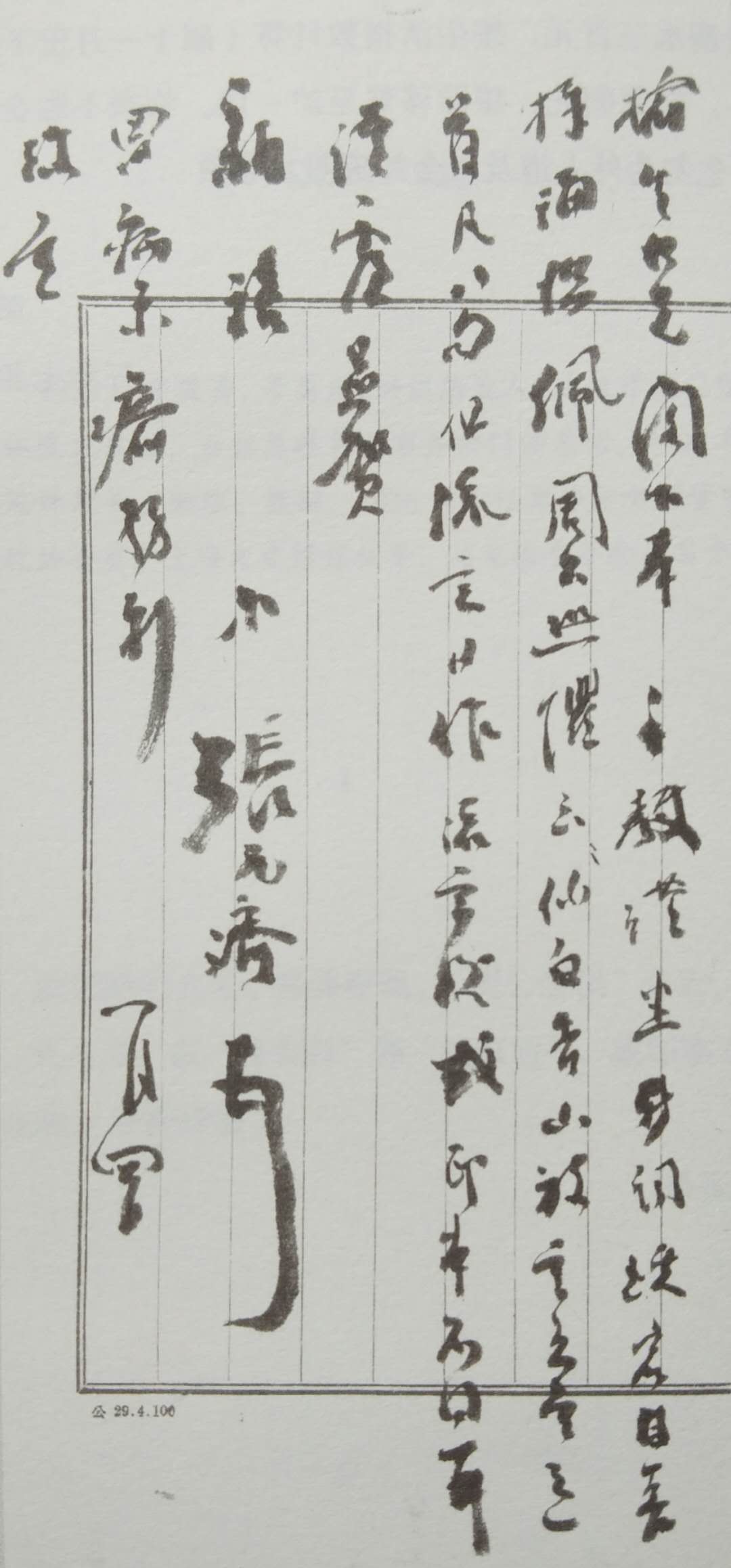

张瑞田编《龙榆生师友书札》(浙江古籍出版社,2019年)内收有一通周作人手札,信中向龙榆生讨教道:“日前王古鲁君来谈,宋人词话《拗相公》中引‘周公恐惧流言日’一绝句,问为谁作,手头只有一部《唐人千首绝句》,遍查不得,直觉此诗似是宋人口吻,却亦无从证明,不知兄记得其撰人名氏否,乞便中示及为幸。”提到的那篇“宋人词话《拗相公》”,收录在《京本通俗小说》卷十四,又见于冯梦龙所编《警世通言》第四卷,而改题为“拗相公饮恨半山堂”。小说甫一开始,“未入正文,且说唐诗四句:周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。假使当时身便死,一生真伪有谁知?”接着总结该篇主旨,“此诗大抵说人品有真有伪,须要恶而知其美,好而知其恶”。在不厌其烦地仔细疏释诗中所用周公、王莽的相关典故后,小说又进而强调,“所以古人说:‘日久见人心。’又道:‘盖棺论始定。’不可以一时之誉,断其为君子;不可以一时之谤,断其为小人”,随后才进入主题,讲述“拗相公”王安石的故事。王古鲁早年只身远赴东瀛,探访过大批珍稀小说资料,其后又整理校注过冯梦龙所编《全像古今小说》(商务印书馆,1947年),如今想要深入查考小说中的这个细节,自属其治学范围内的本分。看来周作人对这首诗的出处也很好奇,可惜经过一番认真翻检,依然未能探得其渊源所自。

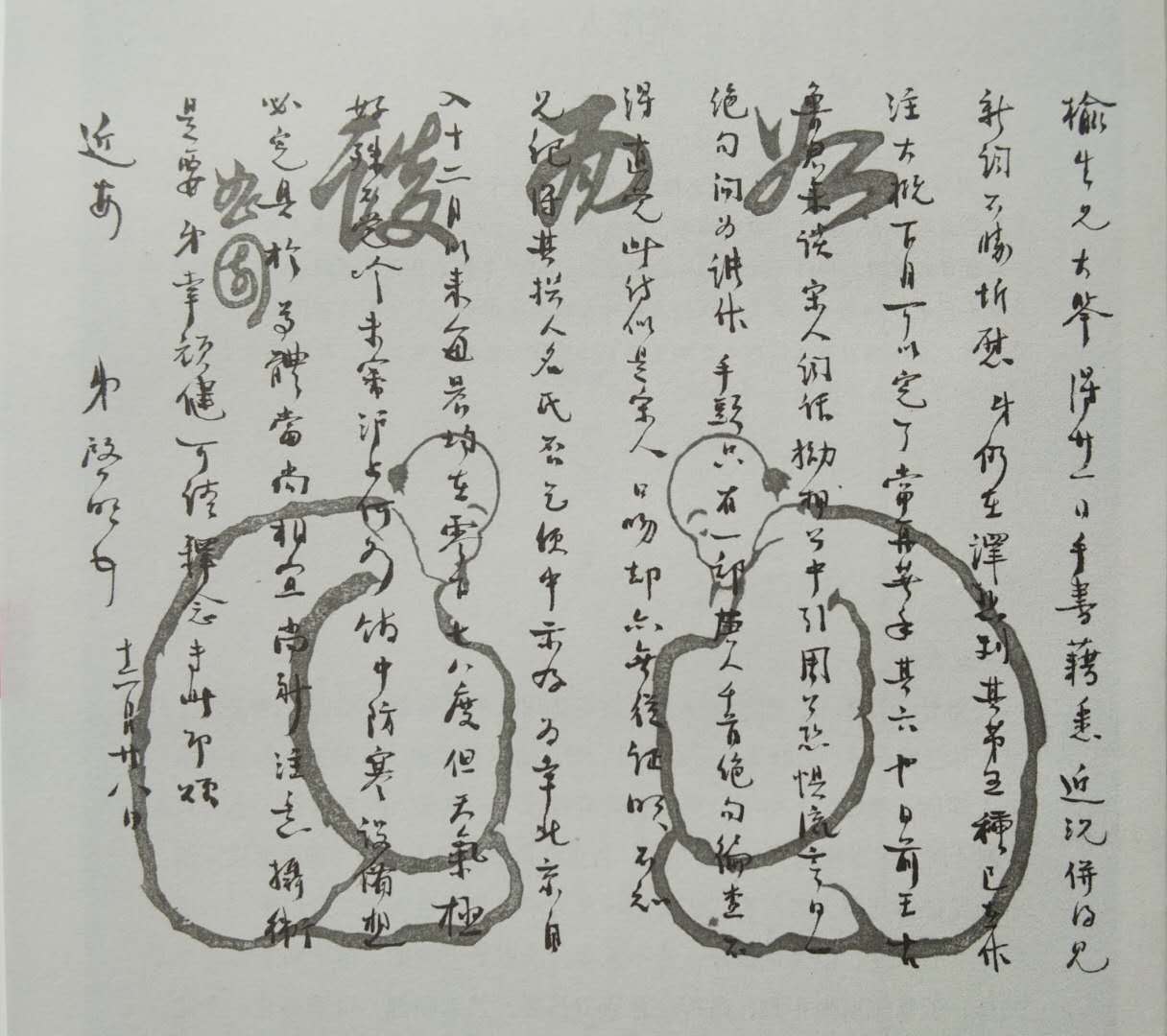

周作人致龙榆生手札(张瑞田编《龙榆生师友书札》)

《京本通俗小说》卷十四《拗相公》

这通手札最后仅署“十二月廿八日”,没有具体的撰写年份,所以编者只将其与另外几通信札归并在一起,含糊其辞地说“约写于20世纪50年代至60年代初”。其实在这封信的开头,周作人还提到,“弟仍在译悲剧,其第五种已在作注,大概下月可以完耳,当再着手其六也”,已经提供了准确系年的重要线索。自1950年开始,周作人就致力于翻译古希腊作家欧里庇得斯的剧作,据其日记所载,排列在第五种的是《伊翁》,始于1952年11月10日,至12月18日译毕正文,两天后又开始添加译注,直至次年2月8日告竣(参见止庵主编、周作人译《欧里庇得斯悲剧集·跋》,中国对外翻译出版公司,2003年)。稍事排比先后时间,不难推断这封写给龙榆生的书信应撰于1952年12月28日。可供参证的还有张寿平辑释的《近代词人手札墨迹》(“中央研究院”中国文哲研究所,2005年),其中收有周作人在1952年10月26日致龙榆生的另一封书札(原札亦仅署月日而未及年份,但信中提到龙氏长子厦材刚从清华大学毕业即赴玉门矿务局工作,故可推定撰年),内称“译稿大小五部,悉已由人民文学社收购。如此不但将来有出版之望,且亦足见以前工作在政府看来亦是有价值的,总算不为白费,私心窃以为喜也”,所云“译稿大小五部”应即指他正在译注的那五部欧里庇得斯剧作。这前后两札甚至连所使用的“如面谈”笺纸都完全一样,来自其门下弟子俞平伯的馈赠。周作人在《题古槐书屋制笺》(收入《书房一角》卷四《看书馀记》,新民印书馆,1944年)中曾略有撮述:“昨晚平伯枉顾,以古槐书屋制笺一匣见赠,凡四种,题字曰‘何时一樽酒’‘拜而送之’‘企予望之’‘如面谈’,皆曲园先生自笔书画,木刻原版,今用奏本纸新印,精雅可喜。”还提到:“此笺四十枚,随便用却亦大是可惜,当珍藏之。”由此不仅可以判定上述两札应写于前后紧邻的同一时段,更可见周作人在致信时的郑重其事。

周作人致龙榆生手札(张寿平辑释《近代词人手札墨迹》)

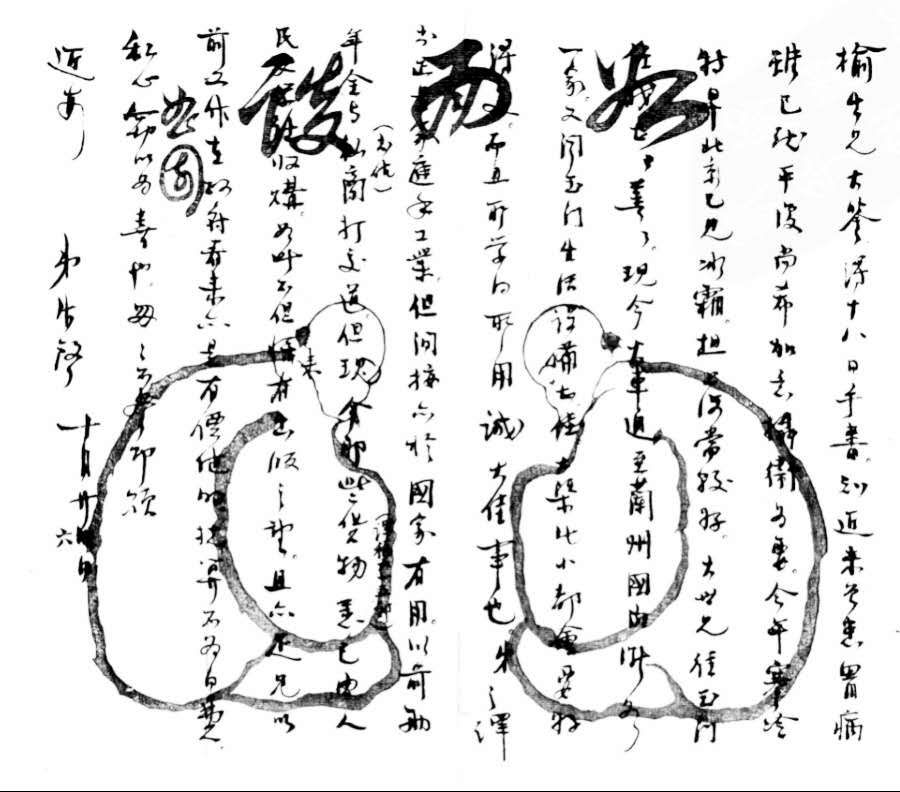

大致了解到周作人这封来信的相关情况,就可以据此推求《龙榆生师友书札》中所收张元济一封信函的相关背景和具体撰年。张氏在该信中说:“‘周公恐惧’云云,系白香山《放言五首》之一首,凡八句,但‘流言日’作‘流言后’,或印本不同耳。”寻绎其内容,毫无疑问与周作人提出的问题遥相呼应。《书札》编者称此信“写于1948年左右”,显然一时疏忽,未能留意到与周氏书札间的密切关联。恐怕还应该重新考虑编年,排定在1953年似更为确切。张氏此札落款署“一月四日”,距离周氏那封“十二月廿八日”的手札相去不过一周时间。想来龙榆生在接获周作人的来信后,仓促之间也无法解决疑难,便立即又转向张元济寻求帮助。

张元济致龙榆生手札(张瑞田编《龙榆生师友书札》)

依照张元济所述,小说中的那首开场诗原来并非绝句,而是截取自白居易七律组诗《放言五首》中的一篇。此前周作人在唐人绝句中勉力搜寻,从一开始就被小说家言导入歧途,结果自然是徒劳无获的。张元济早年主持影印的《四部丛刊初编》中有日本元和年间那波道圆翻刻的《白氏文集》,收录此诗时作“周公恐惧流言后”。他大概就是根据此本,特意提醒龙榆生,在白氏别集中“‘流言日’作‘流言后’”,与《拗相公》所节录的文字略有出入。不过他出言还是非常审慎,认为这兴许是因为版本不同而造成的歧异。今检明万历年间马元调刻《白氏长庆集》、清康熙年间汪立名刻《白香山诗集》等,此处均作“流言日”,确实又和小说节引的内容保持一致。这虽是无关宏旨的细枝末节,倒也足以反映张氏待人处事的谨严不苟。值得特别注意的是,将小说所截取的片段与白居易诗集相较,其实还存在好几处异文,如“下士”原作“未篡”,“假使”原作“向使”,“有谁知”原作“复谁知”等等,张元济却并未逐一述及。推想起来,很可能是龙榆生在致函请益时,只转述了周作人在信中摘录的那一句,他才会集中针对该句作此回覆。倘若这一猜测不致大谬的话,则更能彰显张元济的博闻强识。

张元济

将这些书札中的只鳞片爪拼接起来,就呈现出一番孜孜不倦、辗转求教的过程,而王古鲁、周作人和龙榆生为什么会对这首诗的来历如此感兴趣,也让人觉得略有些不同寻常。尽管还缺乏直接的证据以资参酌,但如果结合他们先前的特殊经历,个中原委倒也殊堪玩味。简而言之,这三位在抗战期间都曾经有过一段出任伪职的不光彩经历,周、龙两人更是因此在抗战结束后不久就以汉奸的罪名受审入狱。其间也许不无苦衷或别有隐情,然而在五十年代初期各种政治运动方兴未艾之际,他们背负着如此严重的历史问题,势必为此惴惴难安,甚至不免惊恐失措。

龙榆生

以龙榆生为例,他自1951年起在上海博物馆任职,负责管理图书资料(想必正是这个缘故,周作人才会想到向他求助),就被要求提供各类自述材料,坦白交代过往历史。在数年后撰写的《干部自传》(转引自张晖《龙榆生先生年谱》卷五“一九五一年(辛卯)”条,学林出版社,2001年)中,他对此只有极其简略的回顾:“一九五一年四月,参加‘镇压反革命运动’,接着又是‘三反’学习,搞了半年之久。这一段相当长的时期,我因不了解政策,发生了错觉,有些神经失常。直到一九五二年三月‘三反’结束后,我才完全解除了精神上的苦痛,恢复了工作。”语气尽管非常克制平静,可字里行间仍能看出心有余悸。而时任上海博物馆馆长的杨宽在《历史激流:杨宽自传》(大块文化出版有限公司,2005年)中,则有更为翔实细致的叙述可以比勘对照。他提到“三反”运动初起时,自己就受到华东文化部所派专门小组的专门审查,“发动馆员进行内查和外调两个月,没有查出任何疑问,没有对我‘面对面’的审问,只是进行了称为‘背靠背’的审查”;紧随其后,“大学里开展知识分子‘思想改造’运动,行政机关开展‘忠诚老实’运动,性质是差不多的,都要求交代一生的历史,包括所有政治活动以及与党派的关系,要在小组会上或大会上检讨批判自己一生的行为和思想,还要相互提意见并检举揭发批判。最后要每个人根据一定的要求,写成一篇详尽的自传,经过小组讨论和通过,才能定稿上交,包括出身、个人成分、工作经历、政治历史问题、社会关系和海外关系等等”(见该书第七章《恶浪淘天》),足见当时政治氛围的紧张严酷。龙榆生自陈在此期间一度精神失常,确实事出有因,并未夸大其词。

《龙榆生师友书札》中还有一封叶恭绰在1953年12月5日的来信,提到“杨君乃一学者,且专事研究,行政业务,别有所司,不知毁誉系何所指耳”,这位“杨君”当是指杨宽无疑。想来龙榆生曾在去信中谈及他所遭遇的种种毁谤构陷,叶恭绰才会就此深表疑惑并大发感慨。从未参加过任何政党组织、没有丝毫政治历史问题的杨宽,在接踵而来的政治运动中尚且危机四伏而自身难保,在他眼中“原是词曲专家,因当过汪精卫政权下的中央大学文学院长,被降级调派到博物馆中管理图书资料”(《历史激流:杨宽自传》第七章)的龙榆生,在当时所遭到的强烈冲击以及随之承受的巨大压力更是不言而喻。周作人在那通手札最后还颇为关切地提到,北京入冬后早晨的平均气温均在零下七八度,“未审沪上何如。馆中防寒设备想必完具,于尊体当尚相宜,尚祈注意摄卫是要”。言者未必无心,听者更是有意。就在这一年岁末,龙榆生提笔填了一首《临江仙·寒流初退晨起口占》(收入《忍寒诗词歌词集》下编《葵倾室吟稿》,复旦大学出版社,2012年),整体格调当然是积极昂扬的,但也夹杂着“丛集愆尤如可赎,忍令错过今生”这样的词句,隐隐透露出几分忧惧惶恐。

如此心神不定、忐忑难安的情绪,在周作人身上也时有表现。他在1951年6月应开明书店之邀,“动手译希罗多德的《史记》”,未料半年后出版社便单方面撕毁合约,“开明通知因为改变营业方针,将专门出青年用书,所以希罗多德的翻译用不着了,计译至第二卷九十八节遂中止了”(《知堂回想录》一八六《我的工作三》,三育图书文具公司,1970年)。为了谋取稻粱以解燃眉之急,自1952年2月起,他在翻译欧里庇得斯悲剧的间隙,又在唐大郎主编的《亦报》上连载《呐喊衍义》,使用的虽然是笔名,可一个月后即被告知停止刊登。好不容易熬到“三反”运动过去,得以重新开始为人民文学出版社翻译书稿,可在他自己看来,这份工作“可以说是光荣,但也是一种惭愧,觉得自己实在是‘没有鸟类的乡村里的蝙蝠’”(《知堂回想录》一八七《我的工作四》),在庆幸感激之馀也不无失落怅惘的意味。

周作人

至于王古鲁,自1952年9月高校院系调整后,便任教于北京师范大学中文系,日常表现极其低调,前后数年都没有任何论著发表,可谓波澜不惊。不过在1954年11月他曾致信中华书局(收入苗怀明整理《王古鲁小说戏曲论集》,中华书局,2013年),反复追问其译著《中国近世戏曲史》在重印时的确切印数,还严厉指责出版社再三减少印数,“使我经济上预算脱窘,发生青黄不接恐慌”,不难窥见他当时生活的困顿局促和内心的烦闷焦躁。

王古鲁

倘若能够设身处地,其实也不难揣测到,《拗相公》里那首开场诗所说的“假使当时身便死,一生真伪有谁知”,必定在无意间深深触动到王古鲁、周作人和龙榆生敏感而脆弱的神经,并极有可能心有戚戚而顾影自怜,以致产生了追根溯源的念头,尽管在旁人看来这难免有些比拟不伦。经过一番接力传递,最终虽然查考到诗句的出处,令他们深感共鸣的好奇心得到了些许满足,却终究无法藉此排遣深埋心底的抑郁苦闷,更无力改变此后竭力改过自新却又动辄得咎的悲惨命运。

为了积极响应“向科学进军”的号召,沉寂多年的王古鲁从1956年起连续整理编注了《明代徽调戏曲散出辑佚》(古典文学出版社,1956年)、《初刻拍案惊奇》(古典文学出版社,1957年)、《二刻拍案惊奇》(古典文学出版社,1957年)、《熊龙峰四种小说》(古典文学出版社,1958年),旧译青木正儿所著《中国近世戏曲史》也得以修订增补并一再重印(上海文艺联合出版社,1956年;作家出版社,1958年)。然而在1958年9月,他却突然服用安眠药自杀身亡,据推测与其在批判“厚古薄今”“拔白旗,插红旗”等运动中,被指责为“资产阶级繁琐考证”的代表不无关系(参见陈晓维《古典小说专家王古鲁之死》,载2019年6月10日《上海书评》)。

龙榆生自1956年起转至上海音乐学院民乐系任教,先后编选校订了《近三百年名家词选》(古典文学出版社,1956年;又有删订本,中华书局上海编辑所,1962年)、《樵歌》(文学古籍刊行社,1958年),又编撰了《词曲概论》《词学十讲》《唐宋词定格》等授课讲义(1978年以后陆续整理出版)。他在1966年10月接受甲状腺瘤手术,术后恢复情况良好,可就在出院前一天却被告知家中书稿、文物等均已被查抄充公。他在当天日记中写下了支离破碎的这几句:“妻来告:一日夜书物扫数归公。大是好事……”(转引自张晖《龙榆生先生年谱》卷五“一九六六年(丙午)”条)两周后便因为肺炎并发心肌梗塞而猝然辞世。

晚年再三慨叹“寿则多辱”的周作人依然笔耕不辍,除了完成诸如《日本狂言选》(人民文学出版社,1955年)、《俄罗斯民间故事》(天津人民出版社,1957年)、《欧里庇得斯悲剧集》(与罗念生合译,人民文学出版社,1957—1958年)等大量日文、英文、古希腊文译著外,另撰有《鲁迅的故家》(上海出版公司,1953年;文化生活出版社,1956年;人民文学出版社,1957年)、《鲁迅小说里的人物》(上海出版公司,1954年;文化生活出版社,1956年;人民文学出版社,1957年)、《鲁迅的青年时代》(中国青年出版社,1957年),还整理旧稿编为《过去的工作》(新地出版社,1959年)、《知堂乙酉文编》(三育图书文具公司,1961年),并应曹聚仁之约开始撰写《知堂回想录》。至1966年席卷全国的政治运动再次掀起,年过八旬的他也在劫难逃,不得不停止手头所有工作,遂在日记中写道:“此一个月不作一事,而辛苦实甚,日唯忧贫心劳,无一刻舒畅,可谓毕生最苦之境矣。”(转引自张菊香、张铁荣《周作人年谱》1966年7月31日条,天津人民出版社,2000年。标点略有改动)此后则屡屡遭到抄家批斗甚至毒打幽禁,他数次恳求恩准,希望尽快了结此生而未得许可,只能默默隐忍苟活。次年5月终于在被囚禁的小屋中倒毙,身旁并无一人。

因为都曾经有过一段不堪回首的特殊经历,使得同病相怜的王古鲁、周作人和龙榆生相继对一首穿插在话本小说中聊作正文引子,且对原作多有删改的诗产生了探究的兴趣。在获悉查考结果后,他们有过怎样的感悟或遐想?有没有进一步交流沟通?彼此间是否还存在异同?可惜这一切都已无从覆按追寻了。不过有一点倒是不妨大胆假设而无需小心求证,直至临终前的那一刻,“一生真伪有谁知”的焦虑和期待,恐怕都长久萦绕在他们内心深处而无法驱散殆尽。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司