- +1

后现代主义“图像” | 罗莎琳·克劳斯

原创 Rosalind Krauss 影艺家 收录于话题#图像之后的图像4个

图像

文 | 罗莎琳·克劳斯

译 | 李鑫

“图像”展览定义了一群以挪用和批判原创性为创作策略的青年艺术家,并在艺术领域提出了“后现代主义”概念。

1977年年初,批评家道格拉斯·克林普应艺术家空间总监海伦妮·维纳之邀,为纽约初出茅庐的艺术家举办展览。他们分别是特洛伊·布朗特奇、杰克·戈尔茨坦、谢里·莱文(生于1947年)、罗伯特·隆哥与菲利普·史密斯。后来,维纳创办了画廊大都市图像(Metro Pictures),并向克林普引荐艺术圈的其他年轻艺术家,比如辛迪·舍曼(生于1954年)、芭芭拉·克鲁格(生于1945年)、路易斯·劳勒(生于1947年)等人。他们之间的联系不是某一媒介(摄影、电影、表演以及传统绘画等),而是作为“图像”(picture)的新影像(image),即作为诸种再现的重写本。它们多为现成图像或“挪用”图像,很少原创或独具一格,并且,它们让对多数现代美学而言极为重要的作者性与本真性主张变得复杂、甚至相悖。

克林普写道,“我们无意寻找源头或起点,只为探究意义的结构:在每张图像之下,总有另一张图像。”“图像”意味着超越任何特定媒介,并在杂志、书籍、广告牌以及大众文化的其他形式中同等地传递讯息。它还嘲讽这一观点,即认为无论特定媒介是“忠于事实”或揭露本质,它可在现代主义意义上的美学起源中充当抵抗的事实、真理的基石。“图像”中无特定媒介,它们如光线般透明,像溶于水中的贴花般脆薄。

后现代主义“图像”

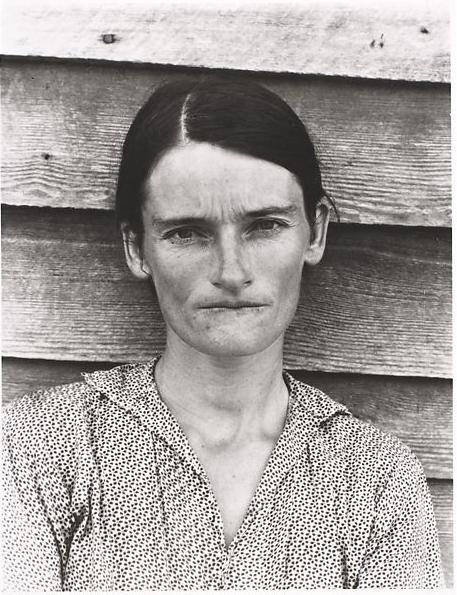

随后几年,此集体创作迅速发展。显然,莱文的创作实践对作者性的挑战最为激进。1980年,她的系列作品《无题,临摹爱德华·韦斯顿》(Untitled, After Edward Weston)公然盗用韦斯顿于1925年创作的一组照片:韦斯顿的幼子尼尔(Neil)不着一物,画面被裁切,只剩躯干。莱文将她的身份与韦斯顿的作者身份合二为一,进而挑战创作者的合法地位与作品版权的所有者地位。但从图像源头的角度而言,她的挪用是韦斯顿的原创性主张之延伸,因为他在创作时拍下了许多优雅的裸体。

事实上,韦斯顿正努力实现西方文化中最具文化传播度的视觉转义:上可追溯至希腊古典主义风格盛期时的男性裸体,且是无数罗马复制品的范本,但这些古物经过筛选后的形式在后文艺复兴的世界被接受,即无头、无臂的碎片与被切割的躯体象征了身体的节奏式整体。

因而,此图像的“作者”众多,包括贩卖复制品的无名古董雕刻师、挖掘废墟的考古团队、负责展呈文物的美术馆策展人以及利用图像的不同形式来推销产品的现代广告商。就此而言,莱文对韦斯顿“作者性”的侵犯反而激活了他的作品,她列举享此特权的一长串原告名单,并嘲弄将韦斯顿视作图像源头的想法。

而且,莱文用另一张照片的照片让挪用充满了戏剧性,并强调摄影可以破除艺术品自身之“起源”神秘性的特殊作用。此神秘性眷顾了瓦尔特·本雅明于1936年发表的开创性文章《机械复制时代的艺术作品》的那一代艺术家,但现在,它是第二天性,莱文完全理解了“无原作之复品”的照片状态。因此,独一物的崇拜价值、具有美学魔法或“灵光”的艺术原作会因复品或赝品的非正当性而失效,摄影的本质进而受到质疑。本雅明写道,“从照片的底片来看,我们可以随意印刷;让‘本真的’印刷品一文不值。”诚然,“图像”艺术家的动机之一,是用废弃的底片、老照片与低级、可笑的术语“图像”对抗日益庞大的摄影市场。

基于此起源类型(美学起源)的去神秘化,莱文轻易地将之转移至另一种起源(作者的原创性)。她暗示道,摄影只不过让此类偷窃(委婉地称之“挪用”)在技术上更便捷、更透明,它一直是“美术”的通病,但摄影已经揭露了美术的基本装饰地位。本雅明的文章早已预示:“人们耗费了不少精力钻牛角尖似的争论摄影到底算不算一门艺术,却没有先问问这项发明是否改变了艺术的普遍特性。”现在,莱文与其他挪用艺术家又提出了这一问题,他们使用的批判术语之一正是“后现代主义”。

虽然路易斯·劳勒没有参加“图像”展览,但她一直用“图像”一词指称自己的作品,比如后来的展览“多少张图像”(How Many Pictures)、“它可能是猫王或其他图像”(It Could Be Elvis, and Other Pictures)、“颜料、墙壁、图像”(Paint, Walls, Pictures)等。她让作品进入批量生产的序列化世界,将照片放入玻璃镇纸的小圆顶,并以幻灯片的快闪形式投射,从而使作品变成某种文化碎屑:火柴盒封面、纪念玻璃、留声机唱片。与莱文的思考逻辑一致,劳勒将多样性结构从由母题生产复品的技术事实扩展至作者的美学领域,从而将作品的起点溶解在多元化的社会连续体的浴室之中。

劳勒的多数照片标题类似《芭芭拉与尤金·施瓦茨的陈设》(Arranged by Barbara and Eugene Schwartz)、《埃内斯托·吉斯蒙迪的台灯》(Desk Light by Ernesto Gismondi),它们标志了原作者身份的突变。艺术品向市场力量的投诚,说明它们融入了商品世界,进而体现所有者的个性,好比精心悬挂在施瓦茨夫妇家中的奥古斯特·桑德(August Sander)的肖像照。它还说明同化后的商品形式是在符号的无形层面上存在的交换价值,因而等同于多数时尚符号,其价值远远超过所属的手提包或皮鞋。劳勒的图像中经常出现仅具有“符号交换价值”的艺术地位,比如作品《波洛克与焙盘》(Pollock and Tureen,1984年),餐厅的餐具巧妙地将我们的注意力移向18世纪的瓷器与墙上的一幅杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的画作;或是作品《你靠近谁?》(Who Are You Close To?,1990年),安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的作品《S&H绿色邮票》(S&H Green Stamps)挂在红墙上,两边对称地放着绿色陶艺马,它们是值得《房屋与花园》(House and Gardens)杂志研究的色彩协调(红色与绿色)。劳勒将其创作特权转让给收藏家,将其风格特权移交给大众媒体(时尚杂志、高端广告、冰冷文献的摄影风格),她用“符号交换价值”维系潜在的逻辑互惠,因此,她不仅超过了波洛克的作品,还超过了自己的作品,可以说,她悬置了自身的作者性。

现成品本身

摄影所产生的一切“图像”问题让艺术对象的自治世界渗入了大众文化的爆炸性领域,进而影响美术的三位一体(原创性、原创与原作),这在莱文与劳勒的同侪辛迪·舍曼的作品中一览无遗。从1977年至1980年,舍曼精心创作了彰显自拍观念发生巨变的作品《无题电影剧照》(Untitled Film Stills):她模仿电影明星莫尼卡·维蒂(Monica Vitti)、巴巴拉·贝尔·戈迪斯(Barbara Bel Geddes)、索菲亚·罗兰(Sophia Loren),并再现其饰演的角色(持枪的妓女、受虐的妻子、女继承人),她戏仿道格拉斯·塞克(Douglas Sirk)、约翰·斯特奇斯(John Sturges)、阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)等导演的风格及其电影类型(黑色电影、悬疑片、情节剧)。

但除了抛弃作者与个人的人格,其作品的含义是基于再现的自我处境,即讲给孩童的故事或青少年阅读的书籍、媒介提供的图像(进而形成不同的社会类型),电影叙事与幻想投射之间的共鸣。因此,在公共影像世界中形成的角色与场景之外表的透明性,先由电影巧妙地投射,后是电视。如果舍曼的作品运用了好莱坞的众多创作策略,那么,她的图像似乎在说,这是因为舍曼代表了所有由同样策略所建构之人。所以,不仅每位作者恰当地建构了影像,而且,每位作者恰如其分地塑造了“自身”。

但到了女性主义论战余波之后的20世纪80年代中期,劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)的文章《视觉愉悦与叙事电影》(Visual Pleasure and Narrative Cinema)却不再认为舍曼代表了“所有人”,或是体现了中性的好莱坞式电影流程。显然,在舍曼的无题电影剧照中,她不仅讨论了女性,而且,涉及角色的女性主义观点也随之而变。穆尔维不再呼吁提高自我意识的方式,比如,女性应放弃曾经扮演的角色、自愿改变伪装。她根据父权制度下不可改变的劳动分工提出一个更加结构主义的观点:男性是世界中的演员,女性是被动对象;男性是言说者、意义的生产者,而作为言说对象的女性则是意义的承担者。如果好莱坞遵循此模式,将女明星打造成引人浮想的视觉恋物,将男明星塑造成活力四射的代言人,这是因为分配方式与不可避免的社会心理存在千丝万缕的联系。因此,舍曼的场景不再被当作大众文化,而是视觉矢量(visual vector):男性凝视的踪迹是为了正在等待的、毫无防备的女性,而女性以恳求、忽视或抚慰的方式回应此凝视。

正如穆尔维所言,行动与视觉的角色分工也适用于语言,或者它们在结构上有所重叠。如果她认为女性是意义的载体,她是指女性的身体是由(法国精神分析学家雅克·拉康所说的)差异的能指构建的,也就是,她没有(以阉割及其威胁为标志的)阴茎。另一种描述方式是,她的身体——美是完整的,但在无阴茎的情况下会缺损——代表了恋物与缺失的部位。正基于此,差异创建了意义或语言的可能性。

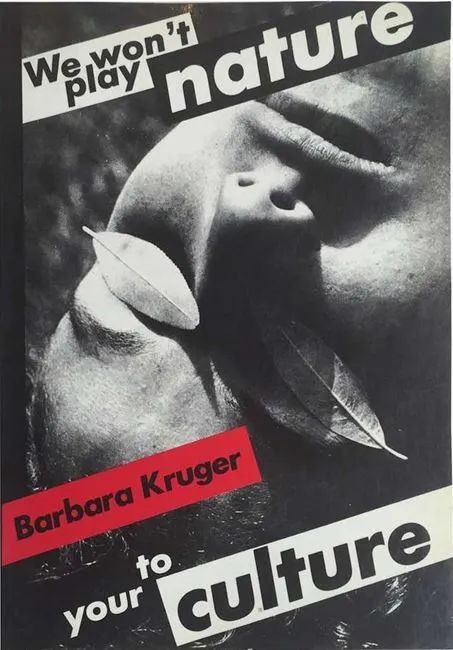

“图像”群体的另一位艺术家芭芭拉·克鲁格的作品基于劳动的语言分工,却意外地将之悬置。与舍曼、劳勒、莱文一样,克鲁格的作品以挪用的大众文化意象为基础,即来自杂志与其他大众流通渠道的现成照片。不过,她在此视觉基础上拼贴了尖锐的语言表述。比如,作品《我们不会挑战你们的文化》(We Won't Play Nature to Your Culture)中的单词出现在一名正在晒日光浴的女性照片之上,她的眼镜被树叶遮住。作品中的年轻女子正在“戏弄”自然——语言与一切意义的文化形式之间的对立结构(自然与文化的对立类似男性与女性的基本对立)。她躺在草地上,遮住眼睛的树叶正怂恿她屈服周围的自然环境,好比罗杰·凯卢瓦(Roger Caillois)的拟态动物,但此面具证明了穆尔维描述的视觉的性动力:年轻女子不是视觉的代理人,而是对象。

我们的身体,我们自身

不过,文本与性别刻板印象相反,它体现了结构主义者提出的语言分析的另一个方面,即由法国语言学家埃米尔·本维尼斯特(Émile Benveniste)提出的代词的本质。他将语言分为叙事与话语两种形式,前者是历史或客观叙述的形式,后者是互相对话(交流)的形式。他指出劳动分工的另一种类型:第三人称代词(他、他们)连接了(历史的)过去时,第一、第二人称代词(我、你、我们)连接了现在时。他认为,前者是母题,它与客观的科学事实相互联系,因而成为知识的媒介,后者则是主观生活经验的媒介,言说者因而假设其主体性承担了进入“我”的责任。这是语言的维度,语言学家称之为“施为”(performative),在假定的真理—价值中,它缺乏权力与代理的预设。克鲁格的影像是两种讯息的明确“混合”:一种是叙事系统,女性是知识的对象,她的被动性建构了自身的“真理”;另一种是话语系统,比如“我”(或者“我们”),它代表了施为。于是,女性的声音侵略式地回应了男性的凝视。

此四位女性艺术家的作品构成了“批判式后现代主义”的重要部分,这一术语将批判与从西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)到尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)公开抨击 “意识工业”的大众文化理论家联系在一起。这一修饰语是必要的,以便区分另一种后现代主义形式的作品,它们由“图像”群体鼓吹的媒介所揭露。对于反现代主义的后现代主义,他们假道青铜器时期的油画与雕塑的古典主义模式[比如,意大利画家桑德罗·基亚(Sandro Chia)]而向“形式主义”宣战,因为他们通过折中地选择过去绘画风格的古怪分类向进步的历史观挥手告别,似乎它们没有历史性的、固定的内在意义[比如,美国画家大卫·萨尔(David Salle)]。“图像”群体宣称,艺术媒介不再是价值中立,但它们现在被(传播)媒介感染,成为现代文化战场的一部分,它本身就是作为批判的后现代主义之象征。

文章

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit, Art Since 1900: Modernism Antimodernism Postmodernism, London: Thames & Hudson, 2016, pp. 672-675.

作者

罗莎琳·克劳斯(Rosalind E. Krauss,生于1941年),美国著名的艺术批评家、美国极具影响力的学术刊物《十月》杂志的创始人之一。艺术史家大卫·卡里尔(David Carrier)称她是“继格林伯格之后对美国艺术批评界影响最大之人”。目前,她出版的著作包括《前卫的原创性及其他现代主义神话》《现代雕塑的变迁》《视觉无意识》《威廉·克特里奇》等。

译者

李鑫,“影艺家”主理人、图书策划编辑、影像写作者与译者,其主要研究方向是现当代艺术与策展理论、影像收藏与推广。

* 关于译文的任何疑问或不妥之处,恳请诸位读者不吝赐教:

原标题:《后现代主义“图像” | 罗莎琳·克劳斯》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司