- +1

圆桌|她们在画院:重读周鍊霞、陆小曼、陈佩秋等画作的背后

无论是陈佩秋、李秋君,还是陆小曼、陈小翠、周鍊霞等,除了艺术成就,这一代与近现代上海关系密切的女画家在中国现代书画史、文学史上都有着较多的话题。

由上海中国画院主办的“画院掇英——院藏女画师作品展”(2020年11月17日-2021年3月21日)这些天正在上海程十发美术馆展出,展出画院已故的12位女画师的55件绘画精品,并辅以相关的文献,并置呈现这些女画家的艺术造诣。近日,“画院掇英——院藏女画师作品展研讨会”在上海程十发美术馆举行,与会学者、评论家结合展览,从艺术创作、历史背景等多个角度阐述这一代女画家群体的文化意义与当下启示。澎湃新闻特整理刊发研讨会上的部分内容。

“画院掇英——院藏女画师作品展”展厅现场,12位已故女画师的照片(按年龄排序)

“画院掇英——院藏女画师作品展”展厅现场

陈翔:(上海中国画院院长、上海市美术家协会副主席):

去年我们就有计划要做这个展览,上海中国画院对于女画师的研究、展览,其实早就有“预谋”。上海中国画院本身也有一个美术馆,但规模比较小。程十发美术馆的新建,使上海中国画院有了新的展示场地,筹备策划这个展览的目的,就是要好好梳理一下画院的女画师的学术成就。

因为女画师的话题,不光是画界,社会上关于女画师的话题较多,除了画之外,还有其他很多的话题大家都非常感兴趣。当然我们关注女画师,主要还是侧重于她们的艺术成就,她们对于画院或者对于上海的美术、近现代中国美术的一些贡献。所以我们在院藏的已故女画师作品当中,选了一些。这些作品,基本上能够反映画院已故女画师的艺术成就、艺术风貌。同时配合这次展览,也做了一些文献的展示。作为艺术作品成就的背景,供大家参考。

从前些年开始,画院就从重点抓创作,到慢慢创作和研究两手都要抓。创作与理论就逐步成为画院主业的两个翅膀。随着程十发美术馆的建成、开馆,创作、研究和展览三个方面都在逐步加强。借助程十发美术馆的开馆,我们通过展览带动相关的研究,并且进一步致力于文化传播、公共教育。

展览现场展出的周鍊霞、吴青霞迎接齐白石的旧影

江宏(上海中国画院画师、原上海书画院执行院长):

上海专门的女画家展览是很少的,尤其是女画家的个案研究,因此这个展览更具有学术性意义。现在大家都讲“海派”,但对海派中的女画家却普遍缺乏重视,原因何在?是女画家成就不高还是对女性的一种忽视?在我看来,陈佩秋先生就是一位当之无愧的大师,这和她的个性是有关系的。画画的人知道画画是一种宣泄,女画家作画时很多是在老师的“翅膀”下规规矩矩地画,画得也不错,但陈佩秋在画上却是那么自由地创作,这就是有创造力和没创造力的差别。所以说,女画家要有一种巾帼不让须眉的丈夫气。有一部专门记载女画家的书叫《玉台画史》,里面有几百位女画家,但被后世记住的寥寥无几,所以女画家的研究应该从现在就引起重视。

陈佩秋,《春花喜鹊》,绢本设色,无年款

汤哲明(上海市美术家协会理论和策展委员会副主任):

我觉得不光是美术史,也是里面有非常强的社会学意义的。展览里的这些画院女画家,我实际上仔细想想,大多都是民国时候遗留过来的。

民国时候为什么涌现这么一大批的女画家呢?实际上是社会结构变掉了。在此之前,我们历史上有女画家,《玉台画史》里面的女画家,几个种类,一个是名流,如赵孟頫的太太,是名流里面的才女,严格地讲应该是闺秀里面的。还有一类是风尘女子,还有是画家的后代,比如说仇英的女儿,仇珠,再后来是任颐的女儿任霞。民国为什么涌现了女画家?社会结构变化了。她们都是名媛,有的家里有历史的。

汤漱玉《玉台画史》

任霞以后,真正的女画家,最出名的是吴杏芬,女界第一大画家。照片上能看到老太太的气场很大。三十年代开始,开始有女子书诗会,就是名媛组织,他们家里有底蕴,比较重要的就是李秋君,她家里是大资本家。陈小翠父亲陈蝶仙地位很厉害,阿哥是陈定山,去台湾后写了一本《春申旧闻录》。庞左玉是庞莱臣的侄女。此外,还有顾飞也是名流人家。吴青霞气派也很大。陆小曼的丈夫徐志摩大家都知道的。

论画,我刚去看李秋君的一张作品,如果放在清朝绘画里也很难区分,她们的绘画特点就是明清一路传过来的。因为她们都是名媛,家庭背景都很传统,从清朝到民国在传统里一路走过来。但这个也是代表了当时的女权已经起来了

李秋君,《万紫千红》,纸本设色,1963年

画院中,张红薇是资格很老的,与革命军相关的。此外,我感觉陈佩秋确实是跟别人不一样。她本身是在重庆西南联大攻读经济,父亲是银行家,是黄君璧让她去学画的。实际上这批女画家里面,我感觉结出的硕果就是她。真正我觉得能称之为艺术家的,独立艺术家,这里面陈佩秋是当之无愧的。她们是代表了一个时代。这个时代就是所谓结构发生变化。

汪涤(华东师范大学美术学院副教授、上海市美术家协会理论和策展委员会委员):

这次展览上的几位女画师基本上是与中国女子书画会是同一批人。女子书画会的开创者是冯文凤、李秋君等人,当时女子书画会的成员里有两类,一类是名媛,以李秋君、陆小曼等为代表;另一类则是绘画教师,以冯文凤、顾青瑶等为代表。后来首批进入上海中国画院的九位女画师除了张光以外基本上属于名媛,进入画院之后她们从传统闺秀转型成为画院体制内的画师。现在这些女画师的资料值得好好梳理,把每个人的个案做好,不仅让大家看到女画师的作品,也要看到作品背后的人。

上海中国画院老画师写生岳阳路

王彬(上海书画出版社副编审):

民国时期的女画家很多人的家世背景都与文化艺术有关,据我所知,庞左玉是庞莱臣的侄女,她的丈夫叫樊伯炎,是上海中国画院首批画师樊少云的儿子。谢瑶华,除了大家都知道是冯超然的弟子外,她还是谢之光的侄女。他们之间也或多或少的有亲缘、工作或事务上的关联,形成了一个艺术生态。但是女画师的资料极少,很难梳理,很多留下了作品没留下文字资料,有一些是有文字资料没有作品,这些情况都应当做一个梳理,对于海派绘画来说,这是一个非常重要的研究对象。

毛时安(上海中国画院画师、原中国文艺评论家协会副主席):

艺术的发展历史的发展,有很多中间环节是后人很难想象的。这个展览将这些女画师作品呈现出来,让我们看到了海派美术历史中被遮蔽被忽视的一些环节。这些女画家就是历史中很重要的环节。很多女画家像周錬霞、李秋君色艺双绝,在当时都是各方追捧推崇的对象,闪烁着明星的光芒。岁月是很残酷地掩埋了昨日的风景。我们有责任把残酷岁月所掩埋的东西挖掘呈现出来。也许只有在当时文化空间相对开放的上海,男女相对平权的上海,才能为这些女性的艺术才华、生命活力提供了这样一种她们释放的空间。

我讲两点:一是释放。只有在上海,当时的上海,包括可能今天的上海,为这些女性提供了一个释放的一种可能。也只有上海这样的空间,能为女性的才华,提供释放的空间。二,也是女权主义比较核心的观点。 “被塑造的自我”实际上在女画家的背后,塑造艺术取向的条件:一个是她们的画,中国传统对她们的塑造,还有就是她们是被那些师辈的男画家们塑造出来的。李秋君基本上就是张大千的风格。其他几位女性画家,各有各的腔调,画的品相也不错,技术上也很好的,但都是“被塑造的”。

周錬霞,《蔡文姬修史图》,纸本设色,1978年

还有就是“被一个时代塑造的”。解放以后,画风好像走出了一个新的天地。这个时代又给她们塑造了一个新的制约性,又或是新的导向性。我写过评论,说女性解放,不是说女性解放的问题,女性解放其实是人的解放。人解放了,才有女性解放。如果人不解放,女性的解放也是空话。

徐可(上海书画出版社副总编辑、《艺术当代》主编):观察了二十年的当代艺术,中国当代艺术发展成为一种瓶颈。我们过去探讨的,都是中国艺术跟国际如何接轨,随着现在中国地位的提升,可能更多的中国艺术研究者和艺术家会更关注传统,反思传统。

1956年,是上海中国画院筹备的时候,当时九位女艺术家入选。从以往的经验当中,只有谈女性主义和女性话题的时候,才会特别关注这些女性的艺术家和女性的创作。 但讨论的时候,尤其是当代艺术,这种性别艺术和性别问题,其实又是往往矫枉过正,一谈女性艺术,在当代艺术一想就是身体、色情。那么我想可能国画会不一样。但我一看,还是涉及到一些八卦。可能对女性总是有一些偏见。当代艺术,可能会更加直接。那么国画,谈得稍微隐晦。这种故事都有点风花雪月的意味。

陆小曼旧影

研究1949到1956年的这历史,大家都能了解,中国社会转型的一个重要时期。解放后,是一个新民主主义向社会主义的这种转型,并且并行的一个时期。对于艺术领域也是重要的改造的阶段。包括新年画,包括对中国画和油画的改造。这个改造,其实是对于知识分子或画家自身的改造、思想改造、创作主体和形式的改造。这可能是中国画作在建国之初面临共性的问题,也是这些女画家面临的共性的问题。

其次她们还要面临的就是对于女性身份的这种问题。刚才讲了这些人都出身,1956年入选的九位艺术家,她们大部分都出生于1900年和1930年,她们受过西方的现代教育,家庭生活都非常优越,也受过这种都市化的城市生活的这种影响。因此女画家的这种身份,我觉得既是专业性的,也是一种职业。

陆小曼的作品基本上是那种传统的风格、样式和主题。但她也还是在1958年创作了《干部劳动热血涌》,有一些改造。庞左玉的家庭出身很好。她创作的作品,在风格、样式上,基本上不怎么改,但会在作品名字上改。作品《连绵花绽》就是她用名字来表达她对新世界的拥抱。这些艺术家最重要的看点,其实是在她们还保持着一种传统的联系,保持着这种闺格的特色。与对男画家的这种改造还不完全一样,男画家因为更积极地要靠近新社会,更积极去做主流话题的创作。所以,当人物画越来越表现了劳动人民,山水画表现高楼大厦、大桥,花鸟画变成象征性的内容时,画院的女画家还能表现出她们对传统的那种继承,这也是我觉得她们最大的,最重要的价值。

顾村言(澎湃新闻艺术主编):对于上海中国画院女画师的梳理与呈现,非常有意义,从中也可以发散出很多话题,当然,就画论画而言:陈佩秋先生高寿,绘画成就确实更高一些;陆小曼的画作中一种书卷气与韵味非常难得;徐元清的写意是第一次见,画中有一股气势,现场的李秋君的画似乎相对稍弱一些。

这样的展览加上这样的研讨座谈会,从某种程度上,或许也可算一个开始,很期待上海中国画院后续的展览与相关学术活动。北京画院这些年每年都举办不少活动,成系列,成体系,而且有着一定的深度与学术性,有些方面是值得学习的。上海美术界这些年对上海画家、包括海派历史的梳理也做了很多工作,但毕竟海上艺术界人物太多了,还可以挖掘很多内容,而且应该往深度里做。我记得中华艺术宫开馆时,曾经举办过“海上生明月”特展,对海上画家的梳理与呈现很见功夫,后来由于各种原因, 这样的思路似乎没有继续下去。实事求是讲,这十多年来,上海美术界就展览与学术发掘而言,对海派艺术的梳理还是有一些欠缺的。但今年似乎有些不太一样,比如上海中国画院策划的展览,从上半年的“谢之光林风眠关良”展,到这次画院女画师展,可以看出与以往不一样的学术追求。报界过去有句话“开门办报”,也希望上海美术界可以对海派进行系统性、学术性的梳理,集纳社会上的学术力量,把展览做得更加有学术的厚重感。因为上海的近现代艺术资源,可以说超过中国任何的城市,资源太丰富了。如果以做菜比喻,就是“菜”太多了,别的城市是到处买菜,菜很少。而上海的菜是太多了,但怎么“烹调”,怎么策划与呈现,这里面确实是大文章。

再以这次的女画师展为例,无论是这一次展出的女画家周鍊霞、陈小翠、陆小曼等,或者包括上海之外的,比如何香凝、凌叔华、张充和等,其实都有亦文亦画的一面。这些民国女子与文化界名家交往极深,也见证着中华文化的文脉,无论是陆小曼和徐志摩,还是凌叔华与京派文学的关系,其实也都说明了当时的中国画是文人的一种修养,文人画本质不是画,背后是文化、文学、学养与文脉传承。

探讨中国画,除了画的技法层面,肯定要牵扯大的背景,这是关于中国文化的话题,人和画是个手段,如果追溯上去,可以理解真正的中国人本身是什么样的,发现中国传统文化人的优秀品质,我觉得从文化的语境进入发掘,或许更有意义。笔墨背后也不是单纯的笔墨,也是人的学养、修养,就像鲁迅的杂文与沈从文的小说一样,背后就是民族品德的重造。

上海提出打海派文化、红色文化、江南文化的文化名片,而系统地梳理整理并以展览形式呈现海派艺术,其实也是真正擦亮上海的文化名片。

陆小曼,《黄山小景》,纸本设色,1958年

彭莱(上海师范大学美术学院教授):

看完展览,假如要给这次展览一个定位,取一个名字的话,我的第一感觉就是四个字“走出闺秀”。

女画家当然有两个身份,一个是女性,正是因为不光是在中国,世界历史上,古代的时候,女性由于种种客观原因,不太介入这个话题,女性的话题这么存在的,这是有一个历史原因.第二个她们其实是艺术家。她们当中很多所谓女性艺术家,她们并不仅仅只是女性,女性艺术家,或者是说超越了,包括我自己对一些民国时期一些女性的刻板印象。刻板印象就是总觉得她们是闺秀、旗袍,穿梭于男人之间的美女。

《曼庐墨戏》图册中陆小曼照片集

如果客观地从美术史角度来看,我觉得至少这里面大部分画家,其实她们都是专业画家.大部分的画家,尤其我之前也很熟悉、很尊敬崇拜的陈佩秋先生,包括周鍊霞、陈小翠等,她们的画,实际上她们可以进入美术史,她们的作品也没有明显的闺秀色彩。实际上,她们在用自己的画笔画这个时代,画她们个人对时代和对历史的一些理解。

我想谈谈,其实谈谈女性。我本人也很喜欢女中豪杰,古代的时候我很喜欢蔡琰,蔡文姬,她写的《悲愤诗》,读了以后是声泪俱下的悲愤。建安文学当中,她是个人生世比较坎坷。像宋朝的李易安,李清照,本人也有超越自我,面向更广泛的过程。在古代,我觉得这些女性,她们能够留在历史上,是非常偶然的,或者是有很多机遇促成的。到明清时期,这些闺秀艺术家们也有不少。也可以写出一本书所谓的《玉台画史》,但她们在艺术史上也的确是作为一个旁衬出现。

但是民国的女艺术家不太一样。现代主义到中国以后,女性地位就提高了。民国国画界、油画界、雕塑界有微妙不同,兼有互动。比如,油画界有关紫兰、潘玉良,她们是如何在美术史上发出她们的声音?国画家怎样发出自己的声音?这些都是我们需要对比、去研究的。但无论如何,女性在艺术史上的位置,在民国时代和在古代完全不一样。

徐明松(上海人民美术出版社副总编):

从大的视野来看,对海派整个的源流,海派整个文脉、女性画家,她的作用,她的地位需要系统研究。中国对女性画家的研究,是有所缺失或者并不到位的。真正让女性作为一个社会的角色被观察,我觉得当然是从现在开始,从某种意义上就是五四新文化以后开始。除了名声大的几位,绝大部分女画家实际上在整个绘画史或者是美术史的研究当中,是被忽略或者被掩蔽。

尽管现在越来越多的女性艺术家,首先强调的是,不要加“女”,不要冠以“女”字。我说女艺术家和女性艺术展览,为什么这种状况会存在?实际上因为在中国的男女平权,已经达到了非常成熟的地步。

展览的画家的身份,有两个现象。一个是中国女子画会,本身在中国美术史或者上海海派绘画研究当中,它是一个非常重要的解析,或者真的研究的对象的画的个案。另外一个就是这些艺术家当中相当几个,特别是张红薇和包括吴青霞等几位,他们都是美术教育的身份,有的甚至是美专的成员,也参加很多当时的画会。这就回过头让我们思考一个话题。

女子中国画会成立于1934年。1934年是什么背景?国际饭店是1934年造的,当时梅兰芳去美国。引进这个话题,是我们开始要回过头来关注艺术家的生存状态,或者整个的女性艺术家,特别是在中国女子画会当时整个历史大背景下,我们该如何去看待她们的成长和发展。我觉得这个要把视野拉开到对整个文化背景和历史背景的理解。刚才陈院长提到的,它是社会学的意义。这是我们在专注于艺术史,美术史研究的过程当中,在今天越来越多元的学科交叉的情景下,我们艺术视角要发生很多的变化。

中国女子书画会

1930年代前后,特别是1910年代一直到1930年代,美术院校开始了,开始蓬勃发展。这是从美术本身的发展,这是一个很重要的现象。在这个角度中,把它放在整个海派的研究脉络里面去研究的话,它跟当时的美术院校、包括美术社团的成立,都有很大的关联性。

我们讲中国的女性,中国的女权文化也好,中国整个的女性意识的解放或者是觉醒也好,这个历史脉络当中,有西方的先进文化的影响,但同时也有中国本身文化在当时的,所谓现代条件下的一种演变、一种转型。我们可以从大的文化历史背景当中去思考。对这些艺术家的思考。她们的艺术成就非常重要,对社会的影响到底是什么?她们的社会角色越来越丰富。开放性是整体性。不仅仅是中国画这方面的发展,提到了中国女子书画会。也有很多西画的女画家在当时非常活跃的,比如说潘玉良。

还有市场化对女性的影响。女性绘画真正走入到市场,在上海各个市场文化之间的交融,当时上海这个时候可以讲是相当发达。我记得茅子良编过一本《中国现代画家的润例》,整个资料里所反映出女性画家在当时有一定的活跃度,但我们没法完全涵盖。在展览中,我觉得要把人脉关系图、联络图勾画得清清楚楚。把这些人脉梳理,也是公共艺术教育过程当中一种导览,一种导向的东西。画院要体现某种程度上主流文化的意志。画院开了这个头很好。今天画院掇英,我觉得是很好的切入点,让展览成为一种学术思考。

张立行(文汇报创意策划总监、上海市文艺评论家协会副主席):

陈翔在前言中反复地提醒我们,不要老是看到女画家画外的东西,还是要看她的画本身。西方的女权主义觉得对待一个艺术家,不要特意强调她的性别。事实上越是不叫大家去突出她的性别的角色,但在实际生活中,这越是没办法回避的。这也是我们绕不过去的。所以画院从美术史的角度来把女画家打捞出来,是很好的学术研讨。第二个,不要刻意地突出她们的女性角色,但也没法绕过去,因为她们承担的社会角色不一样。要看到整个演变过程中,个案过程中,女画家为什么引起大家的注意,她与他人的关系,作品的关系,整个框架的东西梳理出来,符合客观的事实的东西,而不是标签的东西贴上去。

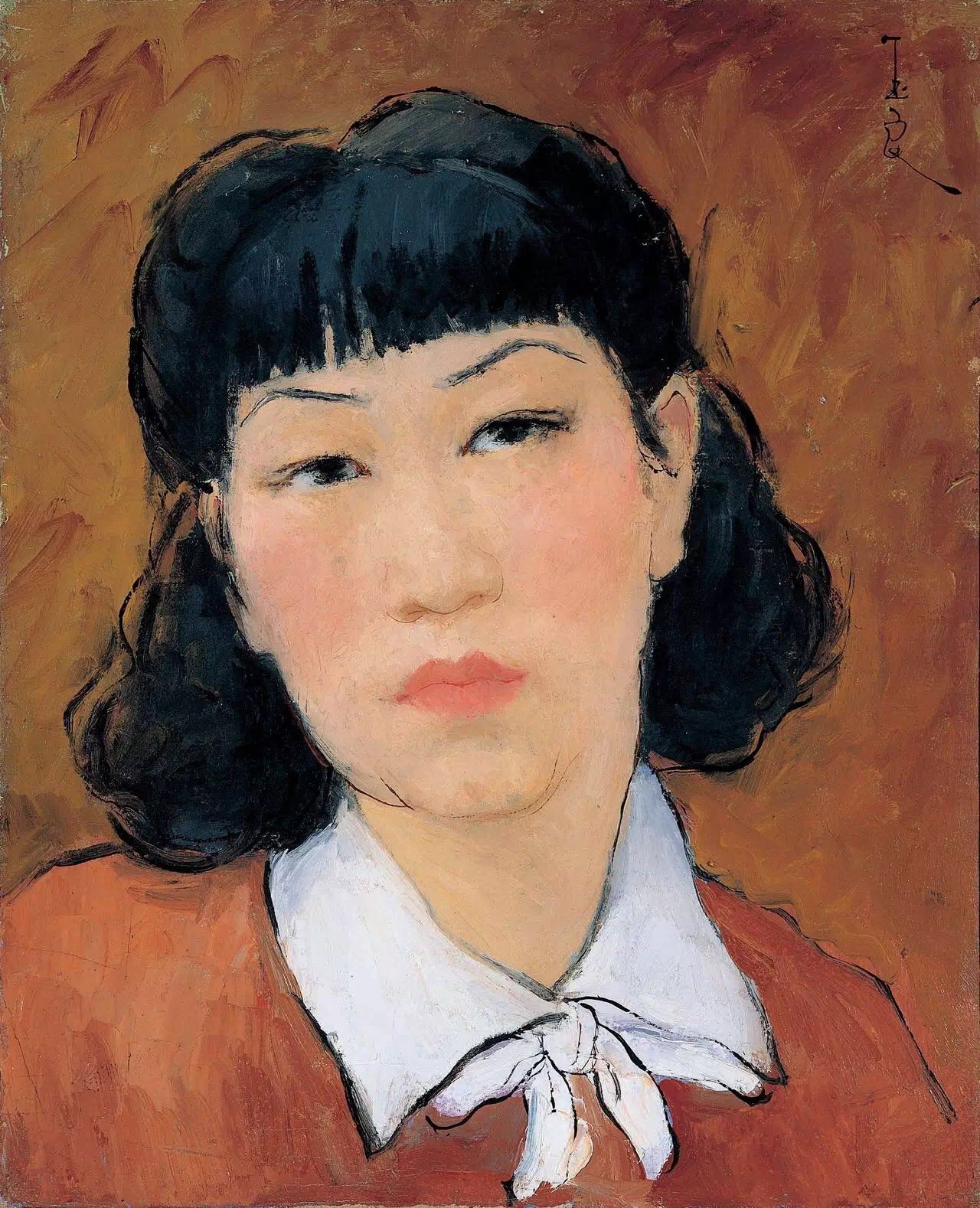

潘玉良自画像

上海有一批画西画的,潘玉良、唐蕴玉等,她们虽然背景与画国画的这些女子不一样,但相对来说,家里条件也是比较好。这样的一个群体,她们之间的同与不同,整个文化背景下她们的角色或者是她们的志趣所在不一样。如果从这个角度去研究的话,是很有意思的。

我觉得,对史也好、对认知诉求,画院有非常得天独厚的条件,这么多丰富的绘画作品、材料、文本,可以把一个个学术的课题做好,通过某一个专题,把一些真正有价值的艺术家呈现出来。现已在一步步推进了。

林明杰(新民晚报高级记者、上海视觉艺术学院美术学院教授):

这里面,还真的是陈佩秋画得更好些,跳得出来的。中国进入现代社会,现代文明环节中间,女人逐渐自立起来独立起来,独立人的身份出现在艺术领域,不是某某人的夫人或者陪唱培笑的,给大家凑凑趣,画两笔的。民国大时代给那些女画家,上海尤其是市民社会,大家靠自己的画也能养活自己的。当然很多画家不用靠画养活自己。但至少这个平台产生了,才有她们的诞生。

中年时期的陈佩秋

和此前的绘画界高级票友,某某名画家的女弟子相比,新中国的女画师有更大的突破。新中国有了画院政治任务,反映主旋律,反映时代的潮流,节拍。可以说因为这个时代大潮下,画家抛弃很多传统韵味或者是书卷气,同时也逼着那样一群人画一些你陌生的,你不了解的。有利于艺术的突破。中间有一些优秀的女画家,也创作了她过去的条件下不可能创作的那些作品。

如今,我们摆脱了切身的痛苦和快乐以后,单纯地看那些画,还觉得比较认可的,倒是那些有变化的那些作品。尽管,和当时代男画家比,她们还是落后一些,中间确实有陈佩秋那样,一辈子不服气,要跟男画家争取一个平等的权利,把那个“女”字拿掉。这是特定的环境下,也是个性。其实一个好的艺术家,有这种不服气的个性。那个时代,其实你会看到在不断地进步。

季晓蕙 (程十发美术馆展览部副主任):

我现在主要的工作是协助理论,把学术研究转化到展览里。就像大家说的,我们背后还有很多要挖掘的东西。我们在展厅内贴了文献,像《蜜蜂》杂志、《良友》画报的文献。《蜜蜂》也牵扯到女画家,在她们进画院之前参与到社团活动,她本身的身份也不仅仅是画家,也参与了很多艺术社交。她们利用了个人的一些能力也好、地位也好,我们需要重新来审视她们在现代社会当中的角色、身份的转换。

展厅现场,《蜜蜂杂志》文献

这些女画师在画院的环境下重新凑到一起,在新体制之前的雅集、画会的形式就被打破了。看到那些图,我会很想知道她们又是怎样重新在一起切磋画艺,包括跟其他的艺术家交往也好,然后再去创作她在画院时代的创作。

从呈现的作品来说,其实不仅仅看到是画院时期的风貌,明清的轨迹也还是在她们的画作里面显现,我们还要做更多的工作把这条线渐渐地显现出来。比如张红薇前辈,其实之前只是在网站上,或者是文献里看到她的名字。我觉得只有看到这种从纸上,变成视觉的样子,真的印到你脑海,才可以进入到她的艺术史,结合她自身的发展和社会学的一些理论方法,来帮助我们把整个研究完善。在做主题性的展览,大的展览以外,这些小一点的研究,还是有它做的必要和意义。

李玉(上海中国画院理论部编辑):我是学历史的,我对这些民国时期的文化人物,也是比较关注的。我觉得作为女画师,她们这种特殊的女性身份,即要关注她,又不要去格外地关注她,这是对于现在的史实研究来说,也是比较矛盾的地方。

我觉得,把人放在一个社会文化的背景当中,就是把鱼放到水里面去,让它活起来。然后去寻找它背后的这种社会文化背景,我觉得这是一个非常有意思的方向。包括这些女画家,她们在这种江南文化里面,对她们的影响,包括江南文化和海派文化的关系,我觉得这都是很好的研究的角度。

王欣(上海中国画院理论部主任):

我从阅读习惯和自身的研究出发,把这十二位画家放到现代生活里来谈一谈。我想看到这些名单,我想到一本书波德莱尔的《现代生活的画家》。这12位女画师,张红薇算是晚清,她们跨过晚清政府、北洋政府、国民政府一直到1949年以后,无论她们在从事怎样的绘画创作,她们都应该说是进入到中国现代生活的一个范畴。她们的绘画创作中,一定含有现代主义或者是现代性的部分,所以说这个也是那些除了研究中国传统绘画的专业人士之外,可能有一些具有这方面知识背景的观众会比较有兴趣或者比较容易切入的。

我想这些画家,可能跟洋画画家不太一样。包括跟五四以来的作家不太一样的问题。我想每个时代,每个浪潮,都会烘托出一些艺术群体,但她们受到的关注可能来得晚了一些。今天她们成为我们对民国想象,民国文化生活建构关注地一种延伸。

张红薇

我想洋画运动为什么会被受到关注。西学东渐的问题,他们跟现代中华民族的命运有很大的关系。五四以来的女作家,比如说丁玲、箫红对于妇女解放和中国革命话语权的切入有关。但这12位女画师,跟这些话题都稍微远了一点。但她们身上结合的新旧传统的交替,复杂的融合与悖论,是非常有意思。

今年是张爱玲一百周年,上海中国画院做的女画师展,关于陆小曼一本书的首发,以及上官云珠的电影,她们属于20世纪上半叶开始的一批人,应该是说文化女性或者新女性,现代女性当中有比较好的知识背景。尤其12位女画师当中,我非常认同,除了陈佩秋之外,很多你认为的票友或者画家,或者是作为现代女性对现代生活的实践,她们是文艺的多面手,这也是她们比较重要的贡献。这里面陆小曼是一个非常典型的新旧结合的这样一个人物。

我想说,对于这些画师的这样的研究,我想套用马克斯韦伯的概念就是祛魅,当我们发现很多的史料的时候,今天看到陆小曼的绘画或者是看到周鍊霞的绘画,看到她们的照片的时候,她们在传说中的神秘性,离奇性,可能会被降低了,我们从一个理性的角度使她们原来的神秘性降低了,这就是这个画展起到的一个作用——去魅。

陈小翠,《报春图》,纸本设色,1966年

同时复魅,消费主义的社会里,人们又开始关注她们。比如那天我和别人展览,他说李秋君没有想象中画得那么好。想到我做的一些功课,包括之前在民国期刊当中这么高频率的曝光,一方面是祛魅的同时也被复魅,画得不是那么太好的女画家,在那个时代为什么被烘托得如此耀眼?我想文化史的解读,有时特别奇怪,随着研究的深入,这种祛魅和复魅是交替进行的,非常有意思。在更深的层次,更广的方面。触动大家一起来欣赏,一起来探讨。

部分参与座谈会者在展览现场合影

展览“画院掇英——院藏女画师作品展”将展至2021年3月21日。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司