- +1

国内迎来马拉松复苏潮,各大城市有何表现?

原创 王zs 搜狐城市

近日,国内迎来了一波马拉松复苏潮。

11月8日和15日,西安、重庆马拉松赛先后开跑。此外,还有众多赛事蓄势待发——杭州马拉松11月22日开赛,上海、南京、成都马拉松均定档11月29日,广州马拉松定档12月13日,武汉马拉松也传出即将重启的消息。

这是跑者的盛会,也是城市的狂欢。近年来,国内马拉松赛事呈现井喷状态,仅2019年,全国就有300个城市举办了1800多场规模赛事,参与人数达到700多万,产业规模近千亿元。这场几乎覆盖全国的大型竞逐,各大城市究竟有何表现?

井喷的赛事

近几年,国内马拉松赛事开始明显井喷。

2011年,经中国田联认证的马拉松赛事仅有22场,到了2015年增至134场,2016年更是达到328场,直到2019年已多达357场,8年增长了15倍。如果加上其他规模赛事(路跑800人以上、越野及徒步活动300人以上)场次,2016年共举办了993场马拉松规模赛事,到2019年已增至1828场,几乎翻了一番。

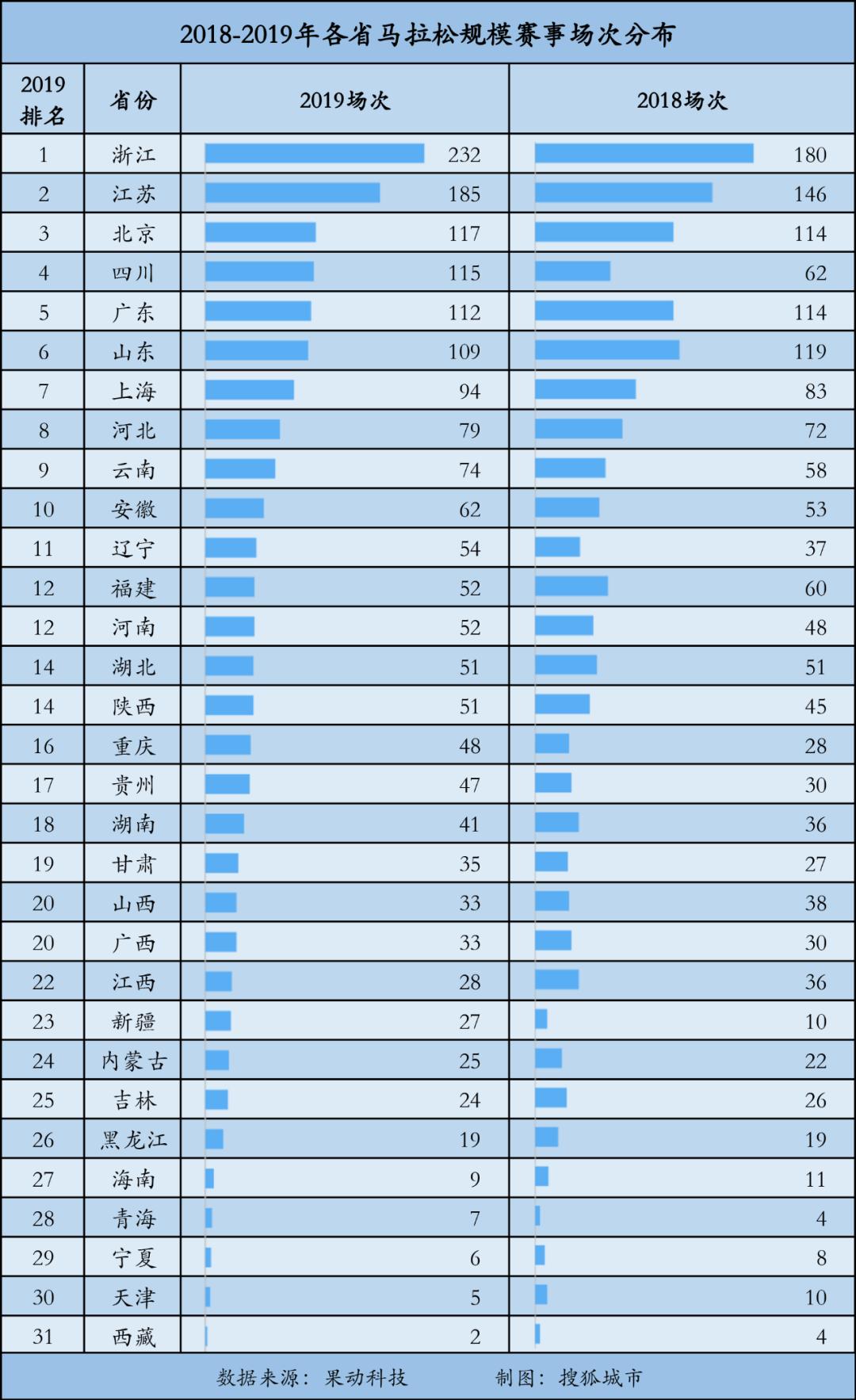

这其中最活跃的,当属长三角地区。2019年全国31个省(市/自治区)中,举办马拉松规模赛事最多的就是浙江和江苏,分别达到232场和185场。上海、安徽分别为94场和62场,也都排在全国前十。这与长三角地区发达的经济、适宜的气候、深厚的城市底蕴和绝美的自然人文风光息息相关。

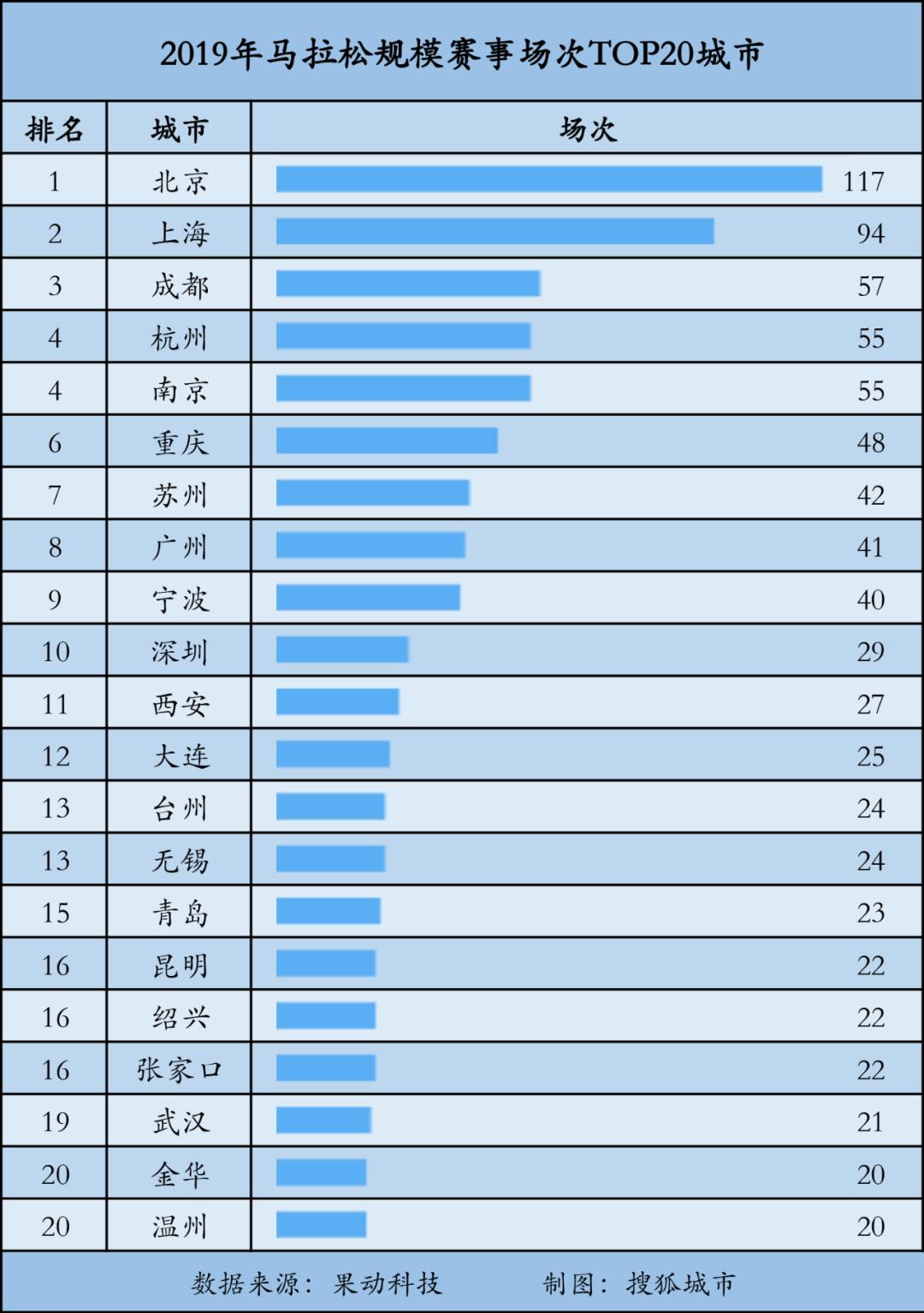

从城市来看,2019年举办马拉松规模赛事最多的就是北京和上海,分别达到117场和94场,断层超越国内其他城市。其中北京马拉松是国内历史最悠久的马拉松赛事,首届于1981年举办,至今已历经近40年。

不过,这些城市大都属于“后浪”,很少有历史悠久的重磅赛事。如今除了北京马拉松外,赛事历史超过30年的仅有杭州马拉松(始于1987年)和大连马拉松(1987年),超过20年的还有上海马拉松(1996年),超过10年的还有厦门马拉松(2003年)、扬州鉴真国际半程马拉松(2006年)、郑开国际马拉松(2007年)、东营黄河口国际马拉松(2007年)和重庆马拉松(2009年)。这些城市率先登上赛道,如今无论在规模还是在经营方面,都已十分成熟。

无论是“前浪”还是“后浪”,近些年井喷的赛事足以证明这项运动对各大城市的吸引力。它能为城市带来的,不仅是城市品牌的推广,还有十分可观的经济收益。

城市的狂欢

所谓“跑一场马,识一座城”,全程42多公里的马拉松赛道,可不是随随便便划定的。各大城市无不是挖空心思,串联起最能展示自身城市风貌、历史文化的地标,借此宣传并打造城市影响力。

比如兰州马拉松,就以黄河两岸风光为依托,精心打造了“黄河风情线”赛道,充分彰显了兰州的英姿飒爽和黄河的雄壮浪漫。兰州马拉松创办于2011年,是国内12个获得世界田联认证的金标赛事之一。

再比如西安国际马拉松的全马路线,从明城墙永宁门出发,途经大唐西市、木塔寺、大雁塔、曲江池等著名景观,并把终点设在大明宫国家遗址公园,充分展示西安的古城风情。

还有近些年的“口碑跑城”无锡,其马拉松赛道设置以“人在画中跑”为主题,途经著名的蠡湖旅游风景区、无锡大剧院、江南大学等多个知名自然人文景观,甚至被称为“国内最美风景马拉松赛道”,可与途径环岛路、演武大桥、厦门大学等多处景观的厦门马拉松赛道一较高低。

随赛事而来的,是可观的经济收益。据中国田径协会数据显示,2018年中国马拉松年度总消费额达到178亿,全年赛事带动的总消费额达288亿,年度产业总产出高达746亿。

马拉松是一项能赚钱的运动,不少城市也因此受益。比如,2018年厦门马拉松为厦门带来的直接经济效益达到1.16亿元,综合经济效益2.91亿元;2019年上海国际马拉松赛产生的直接经济效益达到3.28亿元,相关产业带动效应11.45亿元;2019年贵阳国际马拉松赛累计带动社会消费总额超过3.5亿元……这些还只是一场马拉松带来的收益。

当然,马拉松赛事所需的运营费用也不少。一场规模较大的赛事平均运营费用超过千万,平均赞助费用约为六七百万。武汉汉马体育管理有限公司副总经理包波在接受采访时透露:武汉马拉松每年政府补贴就有1千万(2017年数据),还不包含公交、安保、医疗等政府支出。有些城市并不愿意为此买单,从前文的榜单中我们就发现了这样一个大城市,那就是天津。

另类的天津

在马拉松领域,天津可以算是一个另类。2019年,天津马拉松规模赛事仅举办了5场,在全国省份中排名倒数第二,仅略胜于西藏。

作为四大直辖市之一,天津经济发展水平尚可,人口规模也不小,气候特征与北京相差无几,但就是对马拉松比赛不甚热衷。这一点,从政府主导的天津国际马拉松赛就可以看出。

天津国际马拉松赛是从2012年开始举办的,其赛道位于郊区武清,没有海河、五大道、天津之眼等地标景点,只有马路和开发区,而且还是折返跑。外地跑友看不到天津城市特色,本地跑友还要考虑交通问题。再加上5月底的举办日期,高达30℃以上的气温,也让不少跑友望而却步。在2013年,天津国际马拉松赛的参加者还有1.59万人,到2019年只有1万人。而参加全程马拉松的,一直以来也就维持在2000人左右。

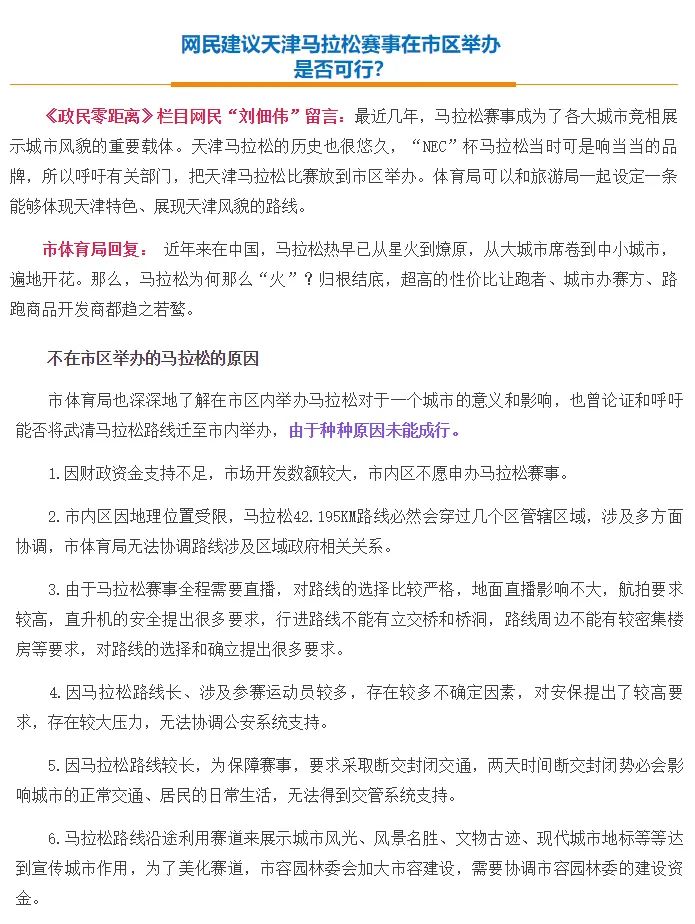

近些年来,各方对于天津马拉松路线调整的呼声一直没有中断。2018年,天津市体育局也针对这个问题进行了回复,提出了财政资金支持不足、市区地理位置受限、无法协调公安系统支持等6点原因。

政府不支持,路线就没办法调整,赛事也就达不到更高的人气,更指望不上它创造经济收益。

与天津截然相反的,是2019年地级市中举办马拉松赛事最为积极的成都。

活跃的成都

2018年,成都共举办了31场马拉松规模赛事,在地级市中排在第五,位居杭州、苏州、南京、深圳之后;2019年,成都举办了59场规模赛事,在地级市中跃至第一,成为前20城中场次增加最多的城市。

不仅场次多,由中国田径协会与成都市政府共同主办的成都马拉松赛还一鸣惊人,仅举办两年就成为中国首个世界马拉松大满贯候选赛事。

成都马拉松始于2017年,设立之初便着力打造中国西部影响力最大、辐射面最广、最受欢迎和最有代表性的马拉松赛事。2017-2018年,共有超过54个国家和地区的4.8万名跑者参与其中,2019年规模更是增加至3万人。

2018年10月,世界马拉松大满贯联盟代表团专程前往成都,考察成马的筹备情况和成都的城市文化,并给予极高评价。2019年5月,成都马拉松正式成为中国首个世界马拉松大满贯候选赛事。也就是说,经过3-5年的评估期后,成都马拉松有望成为继波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约、东京马拉松之后的世界第七大城市马拉松赛。

这将会给成都带来多少经济效益?我们可以其他六个世界马拉松赛为例来看一看。据调查机构统计的数据显示,2014年纽约马拉松为纽约带来了4.15亿美元的收入,2015年伦敦马拉松经济收益约为1.56亿美元,2018年芝加哥马拉松经济收益为3.78亿美元,2019年波士顿马拉松经济收益超过2亿美元。

此外,未来几年成都还要举办多项重大国际赛事——2021年大运会、2022年世乒赛、2023年男足亚洲杯、2025年世运会,它们将为成都带来更多关注,也为成都马拉松带来广阔的成长空间。

2015年,成都在“十三五”规划中提出了“初步建成国际区域性中心城市”的目标。如今收官年已至,冲向世界的马拉松赛和蓬勃发展的国际赛事,也算是对于这一目标的极佳印证。后来居上的成都,广阔空间,大有可为。

参考资料:

[1] 2019中国马拉松大数据报告.果动科技

[2] 井喷的赛事、下沉的赛道 马拉松背后的“奔跑经济”中国青年报

[3] “马拉松城”运营经:不止于打造城市特色名片.21世纪经济报道

[4] 《评估报告》:上海马拉松11.45亿元经济效应.新浪体育

[5] 城市的马拉松梦想.中国经济时报

[6] 《中国城市海外影响力分析报告》:成都国际体育赛事指数全国第二.红星新闻

[7] 成都马拉松成为中国首个世界马拉松大满贯候选赛事.新华网

原标题:《城市马拉松竞逐白热化:成都一鸣惊人 天津黯然落寞》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司