- +1

《姜子牙》《哪吒》与“中国学派”

《姜子牙》《哪吒》与“中国学派”

王小鲁

一

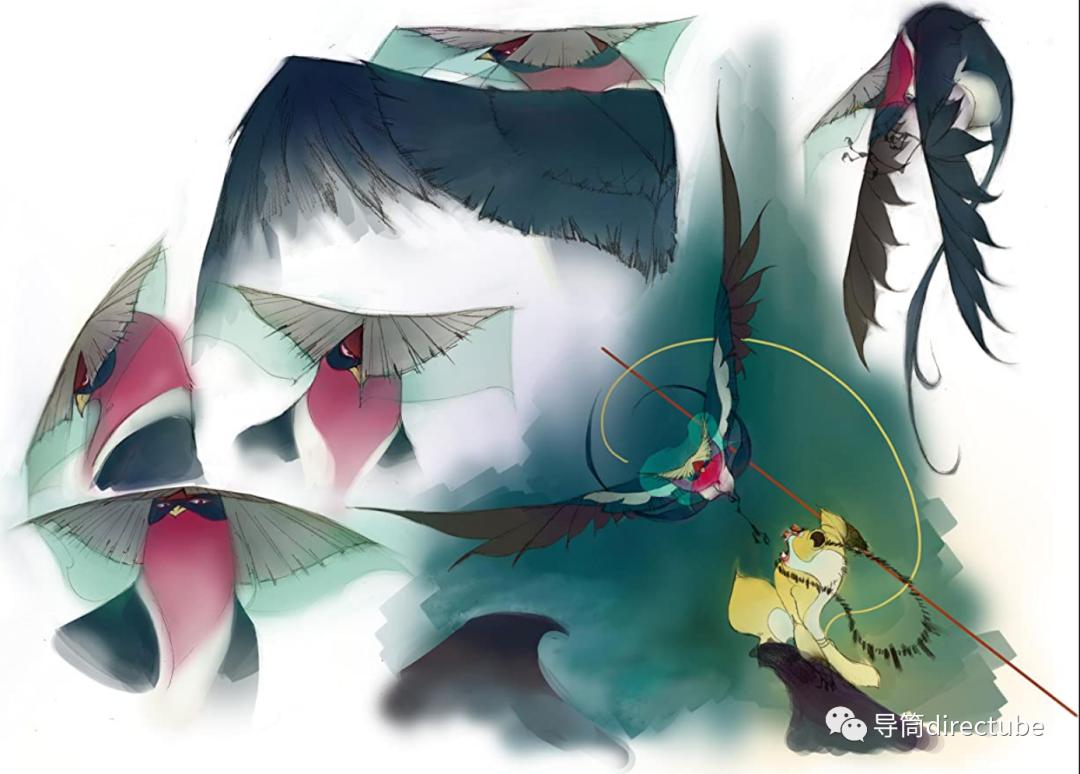

近日笔者以《姜子牙》(2020,李炜、程腾导演)、《哪吒之魔童降世》(2019年,饺子导演)等几部传统神话题材动画作为例证,分析中国动画学派的文章,在报纸上有两次发表,之后又觉得观点虽然值得坚持,但话语则粗糙了些,此番希望能更为详细地论述。《姜子牙》这部动画片于2020年10月1日上映,至今虽然口碑未如《哪吒之魔童降世》高张,但票房却已经15亿以上了。这票房的获得当然存有外部偶然性,却也已经有四五千万人次奔赴影院与其相会,社会对话的面积和层次可谓深广,对于本片,专业人士从剧本和制作成色上加以质疑,但总体上仍然肯定了它,它的吸引力形成的机制很值得研究。

不止《姜子牙》和《哪吒之魔童降世》,此前更有《白蛇:缘起》(2019年,黄家康、赵霁导演)、《大圣归来》(2015年,田晓鹏导演),这几部最近5年来票房成就最好的国产动画,多是从中国传统神话寻找灵感,它们被学界视为“中国动画学派”或民族美学或民族动画的复兴,认为它们为“中国动画学派”续写了新章节。

另外,其实电影界的中国学派最早又是从“中国动画学派”而来,它从这里找到了理论的勇气,也以中国动画学派作为理想与典范。中国动画学派是一个事实,一个历史的存在,它是指1950年代到1980年代末,上海美术电影制片厂制作的那批契合民族传统样式的动画作品以及创作群体。中国动画学派尤其以水墨动画《小蝌蚪找妈妈》(15分钟短片,1960年,特伟、钱家骏、唐澄导演)、《山水情》(18分钟短片,1988年,特伟、阎善春、马克宣导演)为范例,但也不局限于水墨。《大闹天宫》不是水墨,但取材于中国古典小说,其人物造型、人物组织动作的方式、音乐,都受传统京剧程式的影响,一看就可以联想到“民族传统”这个概念。这批作品将中国传统文化元素善加利用,其自成一派,并无疑意。

(15分钟短片,1960年,特伟、钱家骏、唐澄导演)

但“中国动画学派”是一个巨大的称谓,它具有时间和空间上的垄断性,虽然它特指几十年前那段时间内美影厂的作品,已经成为一个专门概念,但这个名称在今天的使用,仍然会给沟通造成一个封闭的效应,它不仅仅覆盖了中国动画的过去,也似乎要覆盖中国动画的现在和未来。中国动画学派最早是在萨格勒布动画学派的启发下,在萨格勒布动画节上被外国同行指认出来的,萨格勒布是前南斯拉夫的一座城市,也是一个制片厂的名字,所以笔者在一篇文章中,呼吁将中国动画学派改为“上海美影厂动画学派”。

这既符合事实,又给中国动画的前景敞开了多元可能性。难道中国动画就是要致力于凸显传统元素么?它和当下生活的关系是什么?早期的“中国动画学派”作品,传统题材和动物题材居多,当下题材几乎没有,虽然这一学派的主要推动者特伟先生认为,民族传统手法也可以用来呈现当下生活,但最后仍然没有这类作品的出现。况且,如果用标识《大闹天宫》民族风格的京剧程式和造型特点,来展现当下生活,那是不是必须的?而且那又会实践出何种样貌来呢?

(摄影 / 新华社记者杨溥涛)

我们一般认为,用来界定“中国动画学派”的这批作品,起源于中国的特殊时期,一定程度上它是国内封闭环境和计划经济的产物,关于这点,其实学界一直以来也是有共识的。这批动画的生产造价很高,但在当时的体制下面,制作起来可以不计成本,而且它们背负证明民族国家文化生命力的潜在任务,因此它们得以出现,成为珍贵的艺术品。从观众接受方面来说,在文化有限的情势下,这批作品得到欢迎自不待言。这批作品和中国动画学派激励了今天“中国学派”的发生,但仍然以动画创作为例,今天的这些同样是民族神话等传统题材的动画电影,与中国动画学派究竟是什么关系呢?我们积极开展中国学派的理论活动,对于中国的动画创作将会增添何种启发性,抑或是徒增赘言,乃至意识上的枷锁?

10月1日,笔者在锦溪参与了一个动画论坛——“后中国学派的动画未来”。这些走访和参与让我多了思辨的机会。回北京后,又在影院看了《姜子牙》,我发现这部动画电影包含了以上所要思辨的诸多话题。

所以我想在这里详细地讨论一下这部动画。《姜子牙》仍然取材于传统神话题材,是根据许仲琳的小说《封神演义》改编,但其叙事开始于《封神演义》结束的地方。姜子牙封神台上工程圆满的时候,却是电影的开端,它让姜子牙对封神台产生了质疑。

可以看到电影人对原著还是非常了解的,它从许仲琳叙事呈现的裂缝中找到了灵感。我们读《封神演义》,会觉得其中有一个诡异之处:苏妲己是苏护的女儿,她已经在恩州驿,被轩辕坟里的千年狐妖吃掉了,之后朝廷君臣所见的苏妲己,其实是借窍成形的狐妖,而在小说的叙事当中,出现狐妖的时候,仍然使用“苏妲己”这个称呼。

观众由此会产生一种迷离的感受,因为一方面,他会非常同情苏妲己本人,另外也会知道这个能指之下的新实体是一个妖精,在小说叙述“苏妲己”如何制造炮刑、剖人心的时候,读者知道这些坏事是狐妖而非苏护的女儿干的——按照故事的逻辑,这是清晰的。但这个名字的使用仍然予人混淆之感。许仲琳所以继续使用“苏妲己”这个称谓,也许是基于故事中多数人物的所见所知,这是“读者所知大于人物所知”的叙事类型。

我认为这种混淆感在许仲琳那里未必有充分的自觉,电影《姜子牙》却是敏锐地抓住了这一点,进行了有意味的转化,电影的创作者在其设定当中,让师尊将狐妖和苏妲己的元神绑在了一起,当姜子牙去斩杀狐妖,它从狐妖身上看到了无辜的元神,所以不忍下手。

这个设定我认为很精彩,只是它与同为光线传媒出品的《哪吒之魔童降世》的设定太相似了——天地孕育了混元珠,这个混元珠仙魔两气缠绕,元始天尊在炼丹炉里将它分化为灵珠、魔丸,太乙真人操作不当,将魔丸化为哪吒,而灵珠化为敖丙。但影片最后,两人合体了,一起与命运抗争。虽然两片的指向不同,其旨趣却有颇为一致的地方,它们对于精神世界的分裂和内在世界的纠缠有独特的认识,并且认为它很重要。

《哪吒之魔童降世》的两重性设定主要是作者凭空再创造,如上所言,《姜子牙》却是细腻地发现了原著本有的裂缝,并加以利用。《封神演义》是一本奇书,许仲琳对于千年狐妖的命运处理,其实也显示着他在道德方面的犹疑。这正是电影《姜子牙》赖以做文章的另一个要紧之处。

许仲琳笔下的商纣王其实并非一个特别有主见的大坏蛋,它只是被妖精迷惑了,而这主要是由于外力的安排。按小说叙述,女娲诞辰时大臣让商纣王去女娲宫上香,纣王说,我凭什么去。见到女娲圣像美艳无比,却又起了淫心,女娲十分生气。女娲说,你不修身养性治天下,还亵渎我,我觉得成汤气数已尽。所以发动三妖去祸害朝歌。

“气数已尽”是什么意思?如果以现代眼光来看,如此伐纣并非完全的正义之战,而纣王的行为却反而带着蔑视权威的意味。等朝歌沦陷,三妖即将被斩杀,许仲琳还是给予这位狐妖辩护的机会,他在小说里面,安排狐妖对女娲说,当初就是你用招妖幡将我们招去朝歌迷惑纣王,断送他的天下,如今大功告成,你却让姜子牙来收拾我们?所以电影开场的设定,也是有本可依的。

但是在小说里,作者最终还是维护了天尊、女娲的秩序。而电影里面则不同,在封神台上,电影让姜子牙认识到诛杀狐妖并非天经地义之事,因此无法完成师尊的任务,由此被罚至北海,他在北海遇到了小九,后者其实正是从狐妖那里逃出来的元神(苏妲己?)。她和姜子牙重返当年的古战场,电影呈现了战场下冤魂成堆,暗示着战争的无意义。而影片的最后,狐妖说自己其实也是冤魂,而将她和苏妲己绑在一起的,正是师尊本人。

在原著中,将苏妲己和狐狸命运绑定的也是来自于权威,只不过这个权威是女娲,由此可见,电影《姜子牙》实在可以获得最佳改编剧本的荣誉。它的剧作虽然主要是依靠自己的生发和创作,但是对于原著的精神是有依循的,其内在的故事逻辑是有延续的。原著中姜子牙完成了权威给予的封神使命,自己也功成名就,而影片则赋予了姜子牙现代人格,这是富有力度的一次改写。他质疑、反思,他认清了师尊的极权面孔,最终反抗了后者所制定的神仙秩序,砍断了通天梯,彻底否定了天庭。而在那一刻,姜子牙的形象被戏仿为救世主,并且也兼有美国超人和《骇客帝国》里尼欧的形象特点,这是当下中国新动画一贯的诙谐用典的风貌,当然其意义也可能别有寄托。

哪吒的故事其实也主要来自于《封神演义》。哪吒出身不凡,太乙真人给了他太多宝物,他去东海口洗澡,混天绫和乾坤圈把龙宫搅得不安宁,哪吒打死了前来巡海的夜叉和龙王三太子,龙王去天庭告状。然后太乙真人说什么呢?他说:哪吒误伤三太子,那是天数,你龙王为这等小事告状,真不懂事!

这里引用了不少小说细节,但似乎也是必须的,这样才能看到作者的人性观和世界观。原著叙事显然为神界的道德逻辑所贯穿,乃是非人文主义的,但是两部电影都做了人文主义的改造,而且赋予了相当的现代性——包括对于他们的个体主体性的强调,对于体制的现代式批判。其实《大圣回来》、《白蛇:缘起》等影片其实都做了类似的改造,有位叫做杨雪团的学者撰文称,《白蛇:缘起》其实是反传统文化的,其中突出主体性和自由,是西方的价值观和西方的人物形象。

经以上描述,我们如何述说这四部动画电影?他们构成了民族美学抑或是中国动画学派的新材料么?在最近的院线动画里,将传统神话电影化的“化”不是民族化,而是将民族的东西充分现代化,而现代化有时候会被认为就是西化,这两个概念一直是混淆不清的,五四时期曾将中西之辩,看作是古今之辩。

因此,我们如何辨认这些电影的学派归属?从原著的姜子牙承认和维护了秩序,到电影中姜子牙反抗了秩序,都是姜子牙,却是完全不同的精神走向,它体现的是传统题材的现代性转换,你可以说这个转换的过程并非向西方学习和模仿得来,而是中国本土自主、自发的行为,但这同样也是强调了中外的共通性,而非中国的特殊性。

《姜子牙》的商业成就代表了一种广泛的共鸣,这证明了这种现代性改造所带来的精神吸引力。四部动画的确都一样,不约而同使用了传统资源,而且其中一些形式外观也受到传统资源的影响,比如构图上《姜子牙》的留白、《大圣归来》的部分散点透视,两部影片里面的角色造型皆受《山海经》启发,但这些反而是一些细节上的。这么说,创作者的意志是在中国动画学派和民族动画的创作意志下实现的么?我觉得那更多是在商业原理和电影IP思路下实现的,因为这种经典 IP的改造,于商业上是十分有利的,那是一个业已有了漫长口碑积累的文化资产。但借了这个题材和某些外在形式之外,它必须契合当下的人性观和精神机制。

所以我反而愿意从另一个视角来看待它们。《封神演义》中的元始天尊在电影中被改为“师尊”,十分有趣,《姜子牙》导演之一的程腾成名后,媒体报道他在美国获奖的《天外有天》,那是传统水墨动画风格的电影——其中的美学意境显然也已经被运用到《姜子牙》里来了,但很少提到他当年网上流传的的动画短片,那是他读书时期和《姜子牙》的另外一个主创李夏等人,一起创作的《红领巾侠》。

《红领巾侠》(2010年)的主角就是一个上课看漫画的坏学生,他在想象中和老师做斗争,老师不就是师尊么?而《哪吒之魔童降世》的导演饺子曾经创办饺克力工作室,多年前导演过动画短片《打,打个大西瓜》(2008年),此片视觉想象力飞扬,趣味性漫溢,当时笔者做一本动画杂志,所以顺带熟悉了一下这些作品,这两部动画和宋尚导演的《地铁大逃杀》(2012年),在当时是被广为传颂的几部青年动画短片。这些作品有一种当时流行的暗黑风格——坏小孩、暴力美学、游戏感、基腐情节,等等,还有以暴力宣泄荷尔蒙的愤世情怀,还有社会隐喻,与他们的当下个人处境显然十分相关。我们可以从他们成长史的角度,来看他们作品的延续性,他们的产业动画仍然贯穿着当年反叛权威的精神,还有体现着普遍的现代性价值,从《姜子牙》里可以看到导演们决绝的态度和宝贵的坚守。虽然他们的创作从当下题材转向了遥远的民族神话,但仍然透露着当下对话的意愿和能力,而且,换一个角度来说,“古代题材+动画”具有天然的现实索引性上的疏离,但正适合于借古喻今。所以这一批面向成人的“新动画”,从形式到精神走向方面,它们在中国动画史上都是前所未见的。

三

而上面提及的锦溪论坛,笔者于在其中的所见所思,很有启发的价值。与论坛平行的,还有针对中国动画学派的动画展,形式十分有趣,不是在传统影院和封闭空间中放映,而是于夜晚,将影片的投影打在锦溪小镇河水两岸的白墙上,居民坐在岸边亭子里观赏。之外还有一些讲座,有一场是在有数百年历史的丁宅举行,是美影厂美术师冯健男前辈讲他创作《九色鹿》的过程。《九色鹿》也属于中国动画派作品序列。老先生年高八秩,所讲全是历史细节,这对我们了解中国动画学派很有助益。

《九色鹿》是在1980年6月筹备的,这个动画典故出自敦煌壁画《鹿王本生》,导演钱家峻在五六十年代就想将其搬上银幕,但被认为宣扬封建迷信。70年代末,他重新申请做这个题材,得到批准,但要求避免宣扬因果报应等封建思想,而用真善美来贯穿叙事。冯先生被分派的任务,是为这部动画做场景图。因为故事发生地在西域,所以美术团队从上海出发去西部观察,费时两个月,光在敦煌临摹壁画就23天,冯健男临摹了21幅壁画,画了5本速写。

我从和冯先生的交流中得知,他是学油画出身,场景设计也有西画的素质。影片的元素当然并非全是中国的,有一处九色鹿飞到空中的场景,冯先生让画面下的山体呈现哥特尖顶的造型,以突出其庄严气息。当然这只是一些细节,不是主体部分,主体部分比如说这个题材其实来自于印度,本就不是中国本土的故事。而敦煌的绘画本身也是中外结合的产物,其绘画主题多来自于印度,人物形象也多是外国人造型。

在锦溪的论坛上,大家提到中国动画学派最值得骄傲的《大闹天宫》和《哪吒闹海》,《哪吒闹海》产生于文革结束不久的1979年,其中的哪吒很像“红小兵”,这是这部作品与时代的关系。不过它在《封神演义》的逆反形象已经让人很惊讶了,尤其是哪吒与父母的关系,虽然后来他们和解了,但那是迫于外部威严,你仍然感觉到这种家庭关系很特殊,不合儒家宗旨,你因此能够怀疑哪吒是中国文化的异质化力量。的确有人考证,哪吒的形象也是来自于印度,并且往上可以追溯到埃及。

孙悟空的形象也有人指出其印度来源,先又胡适,后有陈寅恪、季羡林,都认为孙悟空与南亚神话中的猕猴哈努曼相关。陈寅恪说:“支那亦有猿猴故事,然以吾国昔时社会心理、君臣之伦、神兽之界,分别至严,若绝无依籍,恐未必能联想及之。”(1930年,《西游记玄奘弟子之演变》)

虽然这些外来神话人物经中土文人的转化和重塑,与中国人的文化生活建立了更为紧密的关系,但这个故事仍然在提醒着,封闭自我、中外绝对分殊的不可能,全球化从新石器时代就开始了,世界文明是混血的,汤因比在他的著名的《历史研究》中所声称的完全没有接触的几种文明类型,已经被新的考古进程证明错了。而民族的划分与此类似。很多被认为属于自己独有的东西,可能仔细考证起来并非如此,但是在想象和信念,还有政治力量的作用下,民族共同体还是被建立起来了。

这就牵涉到一个问题,民族是什么?建构主义民族观认为民族并非天然的。有人说民族是一种美学。最著名的建构主义民族观点,是英国学者本尼迪克特·安德森所说的“想象的共同体”。其实法国思想家勒南在1882年的著名演讲中,其民族观就是建构主义的。“遗忘,甚至是历史性的错误,是形塑民族的一个关键因素”(约瑟夫·欧纳斯特·勒南,《何为民族》,1882年)。他反对以血缘种族、地域、共同利益、语言、宗教等等来定义民族。他认为民族是一种道德意识类型,它是被是共同的政治意愿所塑造的。

与其著作《何为民族》What Is a Nation?

我认为民族的建构主义理论有其道理,这正为今天的建构主义提供了依据,但我也认为民族并非完全是建构出来的,它有原生的成分。也有学者按照想象共同体的思路,制造出一个对应的概念——自然共同体。它还是有实在的内容的,它是在边界相对稳定的地区,可能有着血缘关联的一群人,由于他们长久在一起生活,而形成了共同经验、共同利益,有着共同的语言、习俗、记忆和文化典故……当然我还是倾向于认为,所谓独特的民族文化与传统美学,是在过去相对封闭的地域和相对古老的时间内形成的,它在特定的时期——尤其是国际形势恶化时——形成了强烈的自觉,更为了凝聚群体力量。比如说,最早提出文艺民族化是1939年周恩来提出来的,而那正是一个反对外国侵略的年代(王凤胜)。

但这种年代过去之后,想重新从中寻求可以借鉴的经验,则必须看到其时代因缘。1950年代发轫的中国动画学派就是如此,它的产生其实充满了某种被动性。由于“没有商品原理的介入,也没有当代媒介手段(电视以及充分产业化的院线)的淬炼,所以它一直没有获得和当下观众充分沟通后的新形态。”(王小鲁,10月18日,《北京日报》)它若在当下重新被复制,是非常困难的,它必须被改造。中国动画应该和当下生活(也包括故事、材料和媒介等等)建立血肉关系,而不是强调和民族传统建立关系,民族传统应该自然地贯穿在当代生活里,如果当代生活领域里所谓的民族传统比较稀薄了,那么文艺领域里面也必然如此。

电影当然也有反向的塑造作用,但若要合乎观众接受心理,除非你对生活领域做一个剧烈的改变。而如何改变?已经为现代性改造到今天的我们,民族传统文化的塑造作用其实逐渐式微,真正能够强烈形塑我们电影风貌的外在力量,反而可能是当下体制的特性。而上面所言动画和当下生活的关系,其实也无需呼吁,在没有干预的情况下,这个创作是自然而然发生的过程,而至于民族传统是不是能够从中得到发扬,这也是自然而然的事情,而且我觉得现代性尚未完成,民族的文化也在不停的重新塑造和生成当中,你要捕捉它很难,现在的很多捕捉和固定描绘,其发挥的作用,反而也可能是一种封闭性的效果。

以上所及的青年动画短片,还有刘健的《刺痛我》、《大世界》等等,都偏向成人动画,是当下青年对于现实感觉的鲜活表达。中国动画——我说的不是单纯的儿童动画,在未来亟需更为当下化和更有现实感的作品,当然,我也并不是呼吁现实主义动画,但像刘健这种现实主义动画家却也是弥足珍贵,多元生产如果开动起来,当很多创作者各自形成特色,也许可以事后总结出一个学派,但这主要使用哲学中的归纳法,而不能制造一个原理强行推广,成为干预主义的东西。而至于是否真的形成了内涵稳定的学派,则实属可遇而不可强求。目前民族美学和中国学派的论说只能作为一种理论清谈,而不能作为一种集体主义的力量强行介入,因为不合艺术生产的规律。

当然,且不论使用归纳法的中国学派,哪怕仅仅是作为一种建构主义或信念主义的概念,其行动显然也不是空穴来风,它是在特定动机下的一种政治行为。如果说语言是辨识民族和凝聚共同体的力量,那么电影的确可以作为一种语言。电影实践也可以作为规训的力量,它具有整合的能力。问题是,建构主义者用什么材料来建构,他们要将它引向何方?这其实是很多人的疑惑。

原文标题:《姜子牙》《哪吒》与“中国学派”

2020年11月13日首发于《经济观察报》,有修订

本文由作者王小鲁授权发布

原标题:《《姜子牙》《哪吒》与“中国学派”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司