- +1

诺贝尔文学奖120年:理想、人文探索和世界文学

自1901年至2020年,诺贝尔文学奖(Nobelpriset i litteratur; Nobel laureates in Literature)已经有了120年的历史。120年中,117位作家获得了该荣誉,除一笔数额变动的丰厚奖金外,他们几乎都受到来自世界各地的称誉。一种实实在在的人文光辉,借由此,产生了。

诺奖120年的历史,几乎也是文学120年的历史。这段历史从比它的启动更早的历史,一直延伸到今天之后的未来:十九世纪的经典的最后的辉煌;自然主义对人文主义的救赎;现代主义的闪耀的巅峰;搭上全球化便车的后殖民主义;新近的充满危机感的文学尝试。

在十九世纪末,硝酸甘油炸药发明者、和平主义者阿尔弗雷德·诺贝尔(Alfred Nobel)逝世之前,他留下了一份遗嘱,分配了自己一生所积累的财富,其中所剩的33233792克朗孕育出来了我们今日耳熟能详的诺贝尔奖(Nobel priset; Nobel Prize),其中之一就是文学奖。

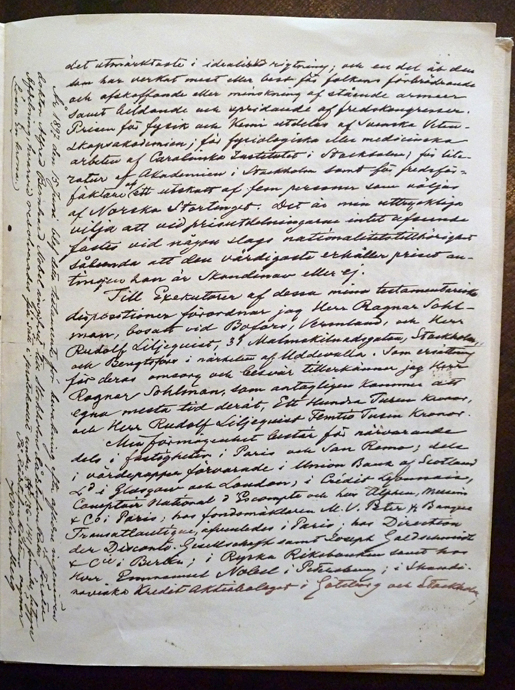

“所有剩余的可变现资产将按以下方式分配:由我的遗嘱执行人将资金转换为安全证券,设立基金,其利息将作为奖励,每年给予那些在上一年为全人类最大利益作出贡献的人。……一份给予在文学领域朝着理想的方向(in an idealistic direction)创作出最杰出作品的人……文学奖由斯德哥尔摩的学院颁发……我明确希望授予奖励时不考虑(获奖人的)国籍,它将奖励颁给最有价值的人,不管他们是否是斯堪的纳维亚人。”遗嘱上说。

诺贝尔遗嘱其中一页

遗嘱上所说的斯德哥尔摩的学院,被理解为瑞典文学院(Svenska Akademie; Swedish Academy),它是由古斯塔夫三世(Gustav III)仿照法兰西文学院创造的。像法兰西文学院一样,瑞典文学院旨在守护和发展瑞典语的纯净、力量和崇高。瑞典文学院最初并不愿承担诺奖的宏大任务,时任终身秘书的C. D. 维尔森(C. D. Wirsén)说服了众人,“如果不接受,用于文学奖的捐赠就要全部退回去,从而剥夺了诺贝尔安排的、使那些长期卓有成效地从事文学活动的欧洲大陆上的文学大师们享受极大的荣誉和益处的机会”。早在1889年,维尔森就声称,“在分崩离析的时刻,要把瑞典文学院建成一个具有文学理智和保守主义的桥头堡”。

自然,瑞典文学院从未有意制造一部世界的文学或人文的权威历史,所选的作家们也难以归纳到某种具体的范畴中。作为一个文学奖,诺奖有它自己的限度,它不可能将全部经典囊括在内。尤其是最初的数十年,由于瑞典文学院的十八位院士的古典的或古老的观念,大量优秀作家被遗落在榜单外。瑞典经典作家斯特林堡(Strindberg)、丹麦经典作家格奥尔格·勃兰兑斯(Georg Brandes)、俄国经典作家列夫·托尔斯泰(Leo Tolstoy)等等文学魁首都无缘此奖,有部分堪得此奖的作家甚至连长短名单都没有入选。

由于本身的机制和容量的原因,诺奖从未颁得那么够,它遗漏了包括巴西经典作家马查多·德·阿西斯(Machado de Assis)、英国经典作家乔治·奥威尔(George Orwell)、阿根廷经典作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)、德国经典作家贝托尔特·布莱希特(Bertholt Brecht)、中国经典作家杨牧等在内的够格作家。

同时,诺奖也颁得恰到好处。例如,在西班牙,共计有5位获奖作家,他们均质地分布在西班牙的文学的历史长河中:十九世纪西语世界最伟大的剧作家何塞·埃切加赖(José Echegaray)、现代主义的早期传人哈辛托·贝纳文特(Jacinto Benavente)、九八一代胡安·拉蒙·希门内斯(Juan Ramón Jiménez)、二七一代维森特·阿莱克桑德雷(Vicente Aleixandre)、西班牙内战后的代表卡米洛·何塞·塞拉(Camilo José Cela)。

与此同时,伴随着自身的发展和世界的发展,诺奖走出北欧,走出欧洲,走出世界;走出浪漫现实主义,走出普遍的现代主义,走出全域的后殖民主义;走出巨富大翁的个人尝试,走出隐匿的国家工程,走出有组织有策划的学院潮流。最终,诺奖和我们这个没有核心的世界、没有潮流的文学现场、隐隐互动的浪漫社会想象等等站在了一起。

今天,诺贝尔文学奖和世界文学(world literature)相互确认着彼此。在二战后,诺奖以后发之势一次又一次对现代主义大师进行加冕;在世纪末,它又对新的地区、国家、语言、观念进行着补充;在世纪初,它在坚持着诗、反抗、探索的同时,又确认着已然形成的疆域、理解、启蒙、普适性,以及对时下危机的警示。

2017年的获奖者石黑一雄(Sir Kazuo Ishiguro)忠告我们,此刻的世界正在遭遇惊人的不平等、猖狂的战争、种族主义、阵营间的分裂对立、技术所带来的挑战……在获奖词《我的二十世纪之夜以及其他小突破》(My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs)中,他表达了他仅剩的乐观,“我必须继续前行,尽己所能。因为我依然相信,文学很重要,尤其是在在我们度过眼下这个难关的过程中。但我也期盼年轻一代的作家鼓舞我们,引领我们。”

在最近的争论中,诺奖受到了一些质疑。主要的质疑指向了诺贝尔文学奖的人文价值让位于了其对地缘政治、全球化乃至空无的追求。举阿列克谢耶维奇(Alexievich)作为例证,作家及其作品或许有某种政治意图,但更为重要的是她的非虚构和纪实作品在类型上和意味上所做的更进一步的示范。政治、身份、意图或许在某种意义上是诺奖的标志,但绝不是重中之重,尤其是近几十年来诺奖呈现了一种特殊的多样性——它对多样性的强调几乎超出了对于经典的强调,而这也正是当下人文的主要质地。

“一份给予在文学领域朝着理想的方向(in an idealistic direction)创作出最杰出作品的人”,再没有什么比上述这句话更能作为诺奖的标志。时至今日,诺贝尔文学奖正在塑造成它或许曾经期待的朝着理想的方向的、反-主义(anti-ism)框架下的人文探索的世界文学。

朝着理想的方向

在遗嘱上,诺贝尔犯了一个错误,他误将idealisk写成了idealirad。idealisk在瑞典语中的意思是“理想化的”。英译本根据语境调整为in an idealistic direction,即朝着理想的方向。诺贝尔从未对语境中的理想做出阐释,相关任务一并委托给瑞典文学院。

瑞典文学院2020年的一次会议

“朝着理想的方向”的最初定义,是由瑞典文学院终身秘书维尔森和他追随的18世纪理性唯心主义者G. J. 布斯特罗姆(C. J. Bostrom)赋予的。 维尔森一生都在膜拜布斯特罗姆,他曾在其葬礼上吟诗,在逝世前还称布斯特罗姆是瑞典最杰出、最有独立思考能力的思想家。

所谓理想,是古典美学和布斯特罗姆的理性唯心主义融合的产物。布斯特罗姆持理性唯心主义和君主主义的观念。他认为,思想在神的主观性中建立了人格等级制度,这是一个把时间和空间、运动和变化升华到现象世界的幻想之上的体系,整个物质的宇宙就成了一种感官上的幻觉。同时,他将国家的神圣和君主制的尊严置于一切批评之上。

在精神层面,维尔森强调理想的高尚、古老;在实践层面,维尔森强调国家、贵族、权力。在这样一个标准下,本国——当时瑞典和挪威属于一个联合王国——的斯特林堡和易卜生(Ibsen)都成了别否定的对象。在针对托尔斯泰尤其是其《克莱采奏鸣曲》的批评中,维尔森称,“他不承认国家有惩罚权力,甚至不承认国家本身,宣扬一种理论无政府主义;他以一种半理性主义、半神秘的精神肆无忌惮地篡改《新约》,尽管他对《圣经》极为无知;他还认真地宣称不论是个人还是国家都没有自卫和防护的权力。”

古典美学对适度、平衡、和谐的温克尔曼式强调,尤其体现在前十几位作家的作品和创作理念中。塞尔玛·拉格洛夫(Selma Lagerlöf)最初因其浪漫主义被拒绝,而后以高贵的理想主义得到了接纳,这样一个转变的主要原因是院士们认识到拉格洛夫把理想主义和具体的人生经验结合了起来。抒情诗人苏利·普吕多姆(Sully Prudhomme)以对道德的帕尔纳斯派式追寻受到了嘉奖。在《洪流》中,亨利克·显克微支(Henryk Sienkiewicz)塑造了英雄人物安德热伊·克密奇茨,他先是叛逃,而后皈依了国王。

“朝着理想的方向”内涵的变化是渐进的。在世纪末和世纪初席卷欧陆的自然主义,最开始没有任何准入的可能。这不仅因为自然主义者执着于破败的、无所不在的表象,还因为自然主义作为一种新的美学风潮尚未被理性地认可。1908年获得获奖的鲁道夫·奥伊肯(Rudolf Eucken )就在《自然主义还是理想主义》中,认为自然主义脱离了它的起源,无法形成有效的精神独立性,自然主义者们往往把人的精神在自然中所产生的变异归类到自然之中。首肯的自然主义者是G. 霍普特曼(G. Hauptmann),那是1912年。

在1913年E. A. 卡尔费尔德(E. A. Karlfeldt)任终身秘书之后,格奥尔格·施皮特勒(Georg Spitteler)、W. B. 叶芝(W. B. Yeats)、托马斯·曼(Thomas Mann)、亨利·柏格森(Henri Bergson)等作家们获奖了。施皮特勒被认为重现了不可抗拒的宇宙法则。叶芝被放在了象征主义和“为艺术而艺术”的潮流中看待,他的文学标志着一个新的时期。托马斯·曼的《布登勃洛克家族》被认为是一部中产阶级的史诗,院士们还肯定了他承袭自古老德国的悲观主义。

托马斯·曼

对霍夫曼斯塔尔(Hofmannsthal)、保尔·瓦雷里(Paul Valery)、维森特·维多夫罗(Vicente Huidobro)的拒绝,后来得到了一定程度的补充。赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse)、安德烈·纪德(André Gide)、T. S. 艾略特(T. S. Eliot)、威廉·福克纳(William Faulkner)几乎替代了他们获得了诺奖。现代主义者的登场是1941年安德尔斯·厄斯特林 (Anders Österling)任终身秘书之后,尤其是1946年新的评审制度落实之后,也是二战之后。

黑塞所展现的迥异于典型现代主义的叛逆、沉思得到了承认。纪德用新的基督重新诠释了一个独特的境遇,他在政治和性方面的暧昧也得到了接受。艾略特被视为是但丁最后一位传人,他作为现代诗人先行者的身份受到了全方位的肯定。福克纳“探究人的内心、人的伟大、人的自我牺牲精神、对权力的贪婪、心胸的狭窄、粗俗的冥顽以及心灵的苦痛、恐惧、堕落和错乱等等。”

黑塞

理想和诸多元素杂糅在一起。不同国家、语言、流派的人们对理想的阐释各不相同,涉及个体更是光怪陆离。在纪德的文学世界里,理想是对真理的热爱,这是法兰西文学的一条真理。E. M. 海明威(E. M. Hemingway)则将理想和英雄式的悲怆、残忍甚至男人特质联系在一起。M. A. 阿斯图里亚斯(M. A. Asturias)通过追溯绞刑架、上一代的苦难,重现了理想。克劳德·西蒙(Claude Simon)理想有一种反讽的味道。在大江健三郎(Ōe Kenzaburō)的经验中,理想就是对变异和错乱的现实的把握与超越。对于艾尔弗雷德·耶利内克(Elfriede Jelinek)而言,理想就是严苛的社会批判。

关于“理想”,迄今有两种方案。一种方案是奥伊肯提供给我们的。奥伊肯的理想主义整个地包容了自然,理想主义者自然地超越自然主义的冲动,引向一种永恒的真理。理想主义的文学则是富有心灵的、感情激昂的、索求真理的文学。奥伊肯说:“只有相信而毅然付诸实施/神才不会从背后催促/只有先哲,才能带你/到不可思议的国度。”

另一种方案是勃兰兑斯提供给我们的。在他所收到的一封信中,诺贝尔的挚友、数学家哥斯塔·米塔-列夫勒(Gösta Mittag-Leffler)称,“诺贝尔是无政府主义者,他所说的理想是对宗教、王权、婚姻以及整个社会秩序采取批判的立场。”两种答案都不那么准确。两种答案结合在一起,或许是诺贝尔所期望的。

或许,朝向理想的方向,自身就解释了一切。

反-主义框架下的人文探索

勃兰兑斯的方案,埋下了一个基调。文学的核心存在于暴风雨、灵魂的心理学、进步思想之中,它非一般意义的品类,也不会扎根在固守的、道德的人心中。文学从其诞生之初就远离枯燥的理论、错误的想象、矇昧的族类、特定的主义。不同于人类整体的困顿和受阻,文学始终在其中革新自己,“前一世纪思想感情的减弱和消失,进步思想在新的日益高涨的浪潮中重新抬头。”

作为现代文学的一个核心,“流亡文学”,被勃兰兑斯创造性提出,他看到了流亡的知识分子创造了新的思想、新的文学。这不止是时间上的巧合,更是勃兰兑斯和流亡人士们共享了相同的视野。夏多布里昂(Chateaubriand)、让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)、本杰明·贡斯当(Benjamin Constant)、斯塔尔夫人(Madame de Staël)等流亡人士开启了新的时代,“……新的思潮直接反对的是十八世纪的某些思想特征,它那枯燥的理性主义,它对感情和幻想的种种禁忌,它对历史的错误理解,它对合法民族特色的忽视,它对大自然索然寡味的看法和它对宗教的错误概念……”二十世纪何尝不是如此。

117位作家中,大部分作家是流亡者、持异见者、无政府主义者、反战人士、反殖民主义者、反霸权者、正义人士,他们几乎全部都是人道主义者。很难讲,这是一种过时的精英主义,或者空洞的教条主义,或者迂腐的文人特质。对于大部分作家而言,这几乎是他们的全部,既是文学的起点,又是文学的终点。它不独属于某个特定的人物,或者流派,而是属于任何一个存在不平等和野蛮的地方,属于任何一个不满于此的人。

单就一战和二战而言,大量的作家亲赴前线。温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)、西格丽德·温塞特(Sigrid Undset)、伊沃·安德里奇(Ivo Andric)、埃乌杰尼奥·蒙塔莱(Eugenio Montale)、海明威、萨瓦多尔·夸西莫多(Salvatore Quasimodo)、萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett)、切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz)、奥德修斯·埃里蒂斯(Odysseas Elytis)、克劳德·西蒙、阿尔贝·加缪(Albert Camus)等人都是抵抗运动的参与者。他们属于不同的国家、阵营、历史时期,但是他们的抉择是相似的,他们有着相似的绝望、正义、反抗。

萨缪尔·贝克特

安德里奇,曾是南斯拉夫地下抵抗运动组织“青年波斯尼亚”的领导人,这个组织旨在团结塞尔维亚青年与克罗地亚青年。普林西普,是这个抵抗组织最为知名的成员,他刺杀了费迪南大公夫妇。后来安德里奇落捕入狱。在他饱受赞誉的作品《德里纳河上的桥》,安德里奇用亘古的河流,重塑了文明的此刻。

“几百年来,这里一直是青年人聚会的地方,不只伊沃·安德里奇这样说过;还有一个正在豪放地拉着手风琴……依然是傍晚的闷热;阴森森的墓地里黑压压一片,没有任何活着的生灵,”作家彼得·汉德克(Peter Handke)写道,“在《德里纳河上的桥》一书中,他把这样一种几百年来在这个地区一再流传的咏叹方式描写成哀思者对自身痛苦的一种爱慕。我并没有从中听到这样的说法;此时此刻,在这里也听不到这样的东西。”安德里奇没有目睹过后来的南斯拉夫战争,这场战争走向了《德里纳河上的桥》的反面,种族冲突乃至种族清洗在这片土地上上演了一出出悲剧,“也许是这样的:坚定而开放,或者容易接受事物,或者像歌德所说的可教育,还有被看作这位德国大师的格言的一对连韵诗行——天真的/不可战胜的,连同变体——天真的-可战胜的。”

荒诞派剧作家贝克特,曾在二战时期沦陷的巴黎投身抵抗运动。贝克特最早的角色是英国特别行动委员会在巴黎的联络员,他语言能力出色,低调沉稳,尽职尽责。两年后,情报泄密,贝克特不得不转移到法国南部,他穿越军事沟壑,在小山村继续开展抵抗运动。由于在抵抗运动中的贡献,贝克特获得了法国英雄十字勋章。后来贝克特创造了众多现代主义作品,“在他的作品中,甚至是在那些最黑暗、最萧索的句子中,我们也不难发现一种形态、一种能量、一种活力,它们抵消了作品中的虚无主义。”詹姆斯·诺尔森在贝克特的传记中写道。

不止是抵抗运动,作家们还投身到外交、公众辩论、民族建设、反独裁、和平运动之中。圣琼·佩斯(Saint-John Perse)、巴勃鲁·聂鲁达(Pablo Neruda)、奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz)生前是著名的外交官。而萧伯纳( Bernard Shaw)、罗曼·罗兰(Romain Rolland)、让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)、沃尔·索因卡(Wole Soyinka)、若泽·萨拉马戈(José Saramago)都是用笔反抗的大家。更多的作家为人类的福祉和文明的传承,做着温和的工作。

在二十一世纪,情况更为复杂。一方面作家们发现了更多需要反抗的东西,一方面作家的反抗也变得普遍。凯尔泰斯·伊姆雷(Kertész Imre)是集中营的反思者;赫塔·米勒(Herta Müller)曾大力批判祖国罗马尼亚;阿列克谢耶维奇(Алексіевіч)为发生在俄罗斯境地的重大历史事件做了真实而扎实的记录。

石黑一雄和成长于六十年代的人一样,相信战争结束、殖民地消失后,人权将进步、种族主义将消亡。然而结果出人意料,新的不平等出现了。石黑一雄向人们表示,“在一个危险的、日益分裂的时代,我们必须倾听。好的创作与好的阅读可以打破壁垒。我们也许还可以发现一种新思想,一个人文主义的伟大愿景,团结在它的旗下。”

在一百年前,比昂斯滕·比昂松(Bjornstjerne Bjornson)对当时当日的现实大感失望,他怀念自己成长的年代,人们为不可抗拒的力量所鼓舞,而二十世纪初的人们已经丧失了类似的信念。作家只说对了一半。即使经历了二十世纪的黑暗,很多作家都保持着对文明和未来的期待。曾参与抵抗运动的弗朗索瓦·莫里亚克说:“(我所怀有的)这种希望穿透我所描写的黑暗面,挟带着一丝光明。……他们(我小说中的人物)深知罪恶的存在,他们全都有一种模糊的感觉:他们是自己行为的傀儡,并且和别人命运相呼应。”

“在这个濒临分崩离析、万劫不复的死亡之境的世界中,我们这一代人应该知道,当我们与时间疯狂的赛跑的时候,应该重新调和劳动与文化,并跟世界上所有的人携起手来,重新建立人与人、人与自然共同遵守的誓约,”在瑞典文学院的讲台上,加缪说:“是这样(的世界),又不是这样(的世界),世界什么也不是,又什么都是,这就是每个真正的艺术家的双重的不断的呼声,这呼声使他站立,总是睁大双眼渐渐地为那些处在沉睡地世界中心地人们唤醒一种现实的转眼即逝、瞬息万般的形象,这形象我们认识却从未遇见过。”

世界文学

从统计数据上看,诺奖的思想基调是欧洲人文主义的。在诺奖的历史中,有15位法国作家、13位美国作家、11位英国作家、10位德国作家、8位瑞典作家、6位意大利作家、6位西班牙作家、6位波兰作家获奖。以上排在头列的国家,都是欧美国家。在南美洲或拉丁美洲,仅有智利有2位作家获奖,而其他少数几个国家,各有1位获奖。在亚洲,日本有2位作家获奖,而其他少数几个国家,各有1位获奖。在非洲,仅有南非有2位作家获奖,而其他少数几个国家,各有1位获奖。有超过2位以上获奖者的国家,除了智利、日本、南非之外,其余都是欧美国家。

在117位获奖者中,欧洲和北美洲之外,仅有17位作家获奖,其中马里奥·巴尔加斯·略萨(Jorge Mario Pedro Vargas Llosa)、勒克莱齐奥(Le Clézio)、多丽丝·莱辛(Doris Lessing)都有双重国籍,按照智利、法国、英国计。泰戈尔获奖时的印度还是英国的殖民地,土耳其在文化意义上和欧洲更接近,日本、南非、尼日利亚、墨西哥等国都是向欧美学习的典范。

在语言方面,大多数获奖人要么是英语、法语、西班牙语、德语的使用者,要么是欧陆国家的小语种使用者,如使用奥克语的弗雷德里克·米斯特拉尔(Frédéric Mistral)、使用芬兰语的西兰帕(Sillanpää)、使用塞尔维亚-克罗地亚语的安德里奇。此外仅有,萨缪尔·阿格农(Samuel Agnon)使用希伯来语,川端康成(Kawabata Yasunari)、大江健三郎使用日语,艾萨克·巴什维斯·辛格(Isaac Bashevis Singer)使用意第绪语,纳吉布·马哈福兹(Naguib Mahfouz)使用阿拉伯语,莫言使用汉语。母语使用人口有3亿-4亿的英语贡献了32位获奖人,而母语使用人口有3亿的阿拉伯语迄今只有一位获奖人,这样的对比是极其悬殊的。

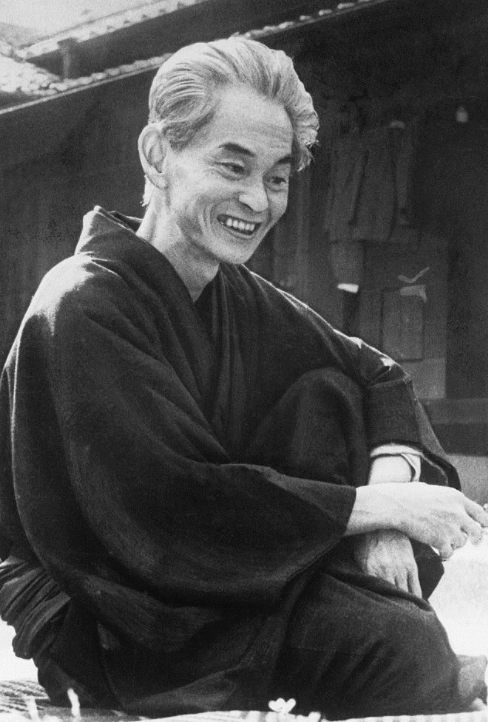

川端康成

之所以获奖人很难溢出欧美国家、欧美的语言之外,最可见的原因是,有提名资格的人大多分布在欧美国家,以及使用欧美语言的国家和地区。在1901年到1964年之间,中国境内只有一个有提名资格的机构或组织,即在香港的国际笔会(The PEN),它在1957年提名了胡适,这一年它还提名了荷兰作家西蒙·维斯特迪克(Simon Vestdijk)、爱尔兰作家伦诺克斯·鲁滨逊 (Lennox Robinson)。在1901年到1964年之间,中国的被提名者只有胡适和林语堂,前者在1939年、1957年被提名了两次,后者在1940年、1950年被提名了三次。

然而这绝非某种欧洲中心主义,或者欧美中心主义。当然在第三世界国家和发展中国家,文学充满可能性,但它却缺少一种赖以为生的土壤和某种必要的境遇。

诺贝尔文学奖120年的历史就是一个走出北欧、走出欧洲的历史。由于时间的问题、语言的限制、视角的偏狭,它曾经没有给大洋洲、非洲、南美洲,乃至亚洲以足够的份额。这个僵局被智利西班牙语抒情诗人加夫列拉·米斯特拉尔(Gabriela Mistral)所打破,但米斯特拉尔的诗歌仍然属于欧洲文学版图。诺奖对于非欧洲文学版图之外的文学最早的触及要等到六十年代,萨缪尔·阿格农(Samuel Agnon)于1966年获奖,川端康成(Kawabata Yasunari)于1968年获奖。

尤其是后来大批量的作家呈现了一种世界旅行、立足世界的状态。V. S. 奈保尔(V. S. Naipaul)就是一个典型的世界旅行者,尽管他饱受批判。还有勒克莱齐奥(Le Clézio),他的足迹遍布非洲和亚洲。生活在二十世纪末和二十一世纪的大多数作家都有着世界的视野。石黑一雄的作品《我辈孤雏》所写便是上海滩的侦探故事。托马斯·特兰斯特罗默(Tomas Tranströmer)晚年非常热爱日本文化,写了很多徘句。

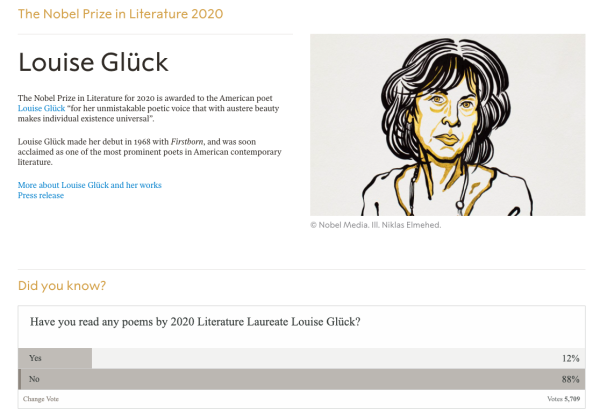

像萨缪尔·约瑟夫·阿格农(Samuel Josef Agnon)、加夫列尔·加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez)、德里克·沃尔科特(Sir Derek Walcott)、奥尔罕·帕慕克(Ferit Orhan Pamuk),他们的文化身份和政治身份都是杂粹的,也就是说,我们不能单纯地将他们归类到某一种特定的文化或者国家。他们是属于世界文学的。不能说,我们的莫言,中国的莫言,他们的露易丝·格丽克(Louise Glück),美国的露易丝·格丽克。现在的文学已经没有明显的我们和他们的分别,所有的只是唯一和全部的文学——有时候我们称之为世界文学,有时间我们只是知道它们存在,但不知道它们是什么。

诺贝尔文学奖官网关于“你是否读过露易丝·格丽克诗歌”的调查,目前为止88%的投票者表示没有读过。

世界文学,作为一种理念,起源于十八世纪和十九世纪。施勒策尔在编纂文学史时首次提到。歌德又将这一理念加以扩大化,“我相信,一种世界文学正在形成,所有的民族都对此表示欢迎,并且都迈出了令人高兴的步子。”在全球贸易发展和殖民主义破除之后,世界文学变得越来越可能。诺贝尔文学奖的设立很大一个核心就是不限国家和语言,概言之世界文学。

世界文学,在哈佛教授大卫·达姆罗什(David Damrosch)的想象中是:一,民族文学间的椭圆形折射;二,从翻译中获益的文学;三,不是指一套经典文本,而是指一种阅读模式——一种以超然的态度进入与我们自身时空不同的世界的形式。用中国学者方维规的话来讲,世界文学是普遍的、超时代的、跨地域的文学;若要跻身于世界文学,必须是超越国族界线,在其他许多国族那里被人阅读的,而这是学界或者人文世界的共识。

在这个意义上,爱尔兰文艺复兴者叶芝是属于世界文学的;寻找“德国的心灵”的托马斯·曼是属于世界文学的;现代诗歌第一人T. S. 艾略特也是属于世界文学的。

除了文学生产意义上的世界文学之外,我们还有基于人类想象和人文精神的世界文学。托卡尔丘克想象着“第四人称”,“星丛”文学,或者文学宏伟的神话。在获奖演说中提到,“文学的本质涵盖了心灵的哲学,也因为它始终关注人物内在的合理性与动机,揭示出他们难以用其他方式向他人展开的体验。”

试问,新近几十年,哪一位诺奖得主在生产、翻译等环节不是在世界文学之上的呢?更何况,我们正处在一个人文联系愈发紧密、交流碰撞愈发多元的世界,尽管在政治上,我们遭遇了短期的困境。

在可见的未来,诺奖仍然不可替代。在过去的两年,瑞典文学院做出了很多人员的调整和政策的调整。可以想见,它将更好地进入世界文学的现场。然而,当下的文学生产和翻译充斥着政治正确、空洞的言说、学院派风潮,以及越来越多地和世界没有联系,也许几十年之后,诺奖将面临着无人可颁的窘境。

最后,以塞尔玛·拉格洛夫(Selma Lagerlöf)的一段话作为结尾,“那些教我写得一手漂亮的瑞典文的人,也是我的债主。还有从前那些写散文、韵文的好手。那些先驱者将写作变成了一门艺术,并加以发扬光大。当我还是个孩子时,我同样受惠于那些我国的、挪威的大作家们,我又如何算得清这笔债呢?……这些(作品)都培养了我生动的幻想力,激励着我去竞争,使我的梦想变为现实——难道我就不欠他们的情吗?”

我们如何偿还这笔债务呢?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司