- +1

格伦 · 莫斯特:卡拉瓦乔与圣像中的多马

原创 格伦·莫斯特 三联学术通讯

“怀疑的多马”是耶稣门徒中众所周知的一位,每个人都知道他为了确定耶稣是否真的复活而要求将手指伸入耶稣伤口的故事。然而,《约翰福音》记载的这个故事有诸多不确定之处,“怀疑的多马”也成为最令人困惑的圣经人物,我们现代人对他的理解除了那个含混不清的故事就少之又少了。

格伦·莫斯特的《怀疑者多马》一书则明确地希望读者认识到,关于这一圣经人物故事的变形经历了非常长的一段时期,而我们可以从这些奇奇怪怪的扭结和转变中获得更多对这一人物及其背后所蕴含的宗教、社会、历史的理解。

著名文学批评家弗兰克·克默德在《伦敦书评》中评价此书“博学”“迷人”,尤其指出作者对卡拉瓦乔的分析“精妙绝伦,充满智慧,犀利深刻”。作者将“怀疑的多马”这一文学符号放置在绘画传统中加以考量,向读者充分揭示了其研究的魅力,通过阅读它们,我们了解到的不仅是一个圣经人物和故事,而是从宗教和艺术的角度对西方历史有了更全面、深刻的理解。

卡拉瓦乔与圣像中的多马

(本文选自《怀疑者多马》一书,题目为编者所加)

| 格伦·莫斯特 著,赵画 译

怀疑者多马的图像学传统源远流长且错综复杂。我们可以从米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔那幅令人印象深刻的重要画入手(图1)。这幅画绘于1601年左右,或许是在卡拉瓦乔身在罗马的时候,受裘定纳尼侯爵[Marchese Vincenzo Giustiniani]所托,在主教西里亚科·马太伊[Cardinal Ciriaco Mattei]宅内所作(不过早期的记载并不完整而且自相矛盾,不可尽信。总之到了1606年,这幅画成为了裘定纳尼的个人收藏,在1816年为普鲁士皇室所有,并被带到柏林。如今这幅画陈列于波茨坦的新宫[Neues Palais of Sanssouci in Potsdam]。

卡拉瓦乔的《怀疑者多马》是这个故事复杂的图像学传统的焦点,不仅因为这幅画内在的艺术价值,也因为它本身的历史意义。卡拉瓦乔的画作与前人的创作息息相关,而且对观看这幅画的人产生了深刻的影响。这幅画对于其他画家影响深远,他们以自己的理解在画作中对卡拉瓦乔令人震撼的画作作出了回应。这也是卡拉瓦乔生前复制得最频繁的画作。原作展出后的几年内就有四幅为人所知的复制品,其中就包括主教马太伊的个人藏品的这一幅。几十年后,从鲁本斯和斯特罗齐等画家的画作可以看出,要尽如人意地处理怀疑者多马这一主题,最好的甚至唯一的方式就是批判性地处理卡拉瓦乔的构图方式。稍候我们将会解读卡拉瓦乔的绘画及其寓意,现在暂且笼统地说,自卡拉瓦乔之后,再看怀疑者多马就是看卡拉瓦乔所画的怀疑者多马。

Gemäldegalerie, Neues Palais, Sanssouci, Potsdam.

当我们看卡拉瓦乔的《怀疑的多马》,我们看见了什么?

我们看见三个人,再加另一个人。四张脸构成了一个略微王左上方倾斜的完美的十字。四个人的轮廓构成了从数学的角度来看堪称精确的对角线、三角形和其他几何图形。然而他们的神色、态度、年龄和其他特征却为截然不同。

他们所在的空间抽象而难以辨认,背景模糊不清。在模糊不清的场景里,他们所承载的意义似乎全然在于他们的自身,杂他们的性格、动作和神态之中,换言之,就在于他们与更早的图像学之间心照不宣的联系之中。他们为我们的观察提供了特殊的例子,或者说为我们的崇拜提供了祭拜的圣像。光线从我们所在的空间的左上方照射到他们身上,突显出某些局部与细节——耶稣的身体、伤口和手,门徒们的额头和肩膀。其余的一切留在阴影之中,而最刺激性、最富争议的,是耶稣影影绰绰的面庞。

耶稣站在左边。肤色苍白,面无人色,身着浅色的外衣,像古典哲人的长袍一样垂挂下来。他的体态宛若雕塑一般,柔和、纤弱,甚至有些女性化——蓄在耳后的长发、胸前十字形的阴影反衬出的突出的胸膛和右胸的曲线,无不流露出微妙的柔弱。他弯下脖颈,垂下头。耶稣面庞上深深的暗影只让我们看见他的面容,却无法辨别他的心绪;除此之外,我们只知道他的目光似乎落在他的左手,双唇微启。他用右手拨开外衣,仿佛拉起帷幕,袒露的胸膛和伤口在戏剧性的视觉与触觉的窥探下一览无遗。然而,他的左手才是这幅画的力量所在。耶稣的左手有力地拽着多马右手手腕,超凡的力量与纤弱的身体形成强烈的反差。可是他这样的姿势究竟用意何在?让多马的手指更深地探入伤口?抑或阻止多马把手指深深地戳进去?我们无从得知。耶稣的姿势表露出了决然的力量与控制力,可是他的意图依然晦暗不明。倘若照亮耶稣的面容,他的神情或许能够揭示问题的答案——但也可能于事无补。

三位门徒身穿深红和棕黄的外衣,那是血与土的颜色;象征着强劲的力量,不仅寓意着通常意义上的生命(与死亡相对),而且还是属于大地的、平凡的、粗犷的生命(与理想化与抽象化相对)。他们的衣服是简朴的、农民的衣袍;他们身材魁梧、粗壮而强健;他们随意地修剪头发、胡子拉碴;他们比耶稣至少长上一辈。三个人的表情都生动而富有张力。像右边那位门徒一样,多马的目光直指手指伸进的伤口里;如同耶稣一样,后面那位更年长的门徒好像正看着耶稣抓着多马手腕的左手。除了专注的凝视,我们对另两位门徒知之甚少,而多马的整个身体都表现出了十足的动态张力。他像弹簧一样卷曲着:左手支在胯上,左臂闯入我们身在的空间,整个身体都贯注于他的手指和紧随的目光。他紧绷的站姿把外衣肩膀和上臂的接缝处崩开了一道口子:外套上这道竖着的裂缝对应着耶稣身上横着的切口。我们看见了两道开口;多马看见了其中之一,伸手触摸。

多马不只摸到了耶稣的伤口;卡拉瓦乔以艺术家的魄力为多马的姿势赋予了活跃而动态的特质,我们似乎看着他把手指越来越深地探进伤口。观看者的目光被某种力量支配着盘旋向下,从站在背景中那位年长的门徒往下看的目光开始,继续往下推至右侧,到达右边那位门徒前额被照亮之处,然后再往左走,终于顺着多马目不转睛的目光,越过耶稣紧握着的手指的暂时的视觉障碍,在多马的指尖抵达顶峰,我们虽然看不到被伤口没过的指尖,却可以想象。另一横向的盘旋强化了这一竖直向下的盘旋,我们不由自主地被画面吸引,从多马向我们支起的手肘再退回到画面之中,沿着他的左上臂,越过他肩上的肌肉,延至他的右臂,穿过耶稣的手,再次抵达被伤口没过的指尖。这一轨迹因耶稣伤口上光亮的褶皱再次得到强化,伤口似乎因为多马压在上面的力道变了形。

多马的旺盛好奇显得极端而且近乎残忍。耶稣受伤的身体的典雅和柔弱与多马鲁莽的侵犯的对比凝聚于耶稣阴户般的伤口,多马僵硬、直挺的探寻的手指,还有他肮脏、发黑的大拇指甲——这或许是最令人生厌的一个细节。我们无需探究直言不讳的性暗示,能认出来就足够了,这是这幅画所采用的修辞手法,为的是唤起人们的同情、恐惧、愤怒和反感。我们看见的仿佛不是某种探究,而是一场强暴。倘若如此,我们真的知道谁在强暴谁吗?多马的手指显然插进了耶稣的伤口。可是耶稣正抓着多马的手,这个动作的意图是什么?我们能从多马的神态中读出什么呢?

更笼统地说,我们如何概括卡拉瓦乔的这幅画的意味?这是宗教信仰的表露还是背信的怀疑?我们在这幅画里看到的是有死的、受了伤的耶稣重又复活并被门徒们认出的信仰的奇迹,还是固执己见的怀疑,要求真切地证明耶稣的伤口实实在在?毛里奇奥·卡维西[Maurizio Calvesi]在出版于1990年的关于卡拉瓦乔的一本书里再刊了一篇早先的论文,《卡拉瓦乔或对拯救的追寻》[“Caravaggio or the Search for Salvation”]。在这篇文章里,他论述这幅画“(可以说)与其说它证实了怀疑,不如说证实了已经获得的确信”。然而两年之后,在费迪南多·波洛尼亚[Ferdinando Bologna]关于卡拉瓦乔的专著《怀疑者卡拉瓦乔》[The Incredulity of Caravaggio]中,他以同样的一幅画作为典型例证,他在书中提出,正如典型的自然科学研究,对证据和论证的严格要求正是卡拉瓦乔的鲜明特质之一。假如我们必须在两种观点中只取其一,应该选择哪一个卡拉瓦乔,哪一个怀疑者多马?

乍看之下,怀疑者多马的图像学似乎只是耶稣展示伤口、让人相信他确实得以复活这一传统意象的一个小分支。在无数绘画(图2)和某些雕塑中,耶稣把自己展示给我们,将我们的注意力集中到逼真的伤口上。这一场景的终极文本来源是福音书中耶稣把伤口展示给门徒的段落(《路加》24:39-40,《约翰》20:20),但是图像学传统并非主要作为对福音叙事的历史图解。画面中的耶稣面对的并非过去某个时刻的门徒们,而是在耶稣的永恒救赎之中身处堕落的现在的我们。看见伤口,我们就想起我们的罪,上帝为我们做出的牺牲;这个画面说服我们痛下决心,从而确保我们的救赎。假如传达给观众的意象呈现于绘画而非雕塑,对耶稣伤口的立体的描摹必然是画家施展绘画技法、在平面的画布上描绘出视觉幻象的结果:以艺术的幻象说服我们相信拯救的真理。

Birmingham Museum and Art Gallery.

毫无疑问,怀疑者多马的形象传达给我们的信息至少在一定程度上带着同样的悖论,发挥着同样的作用。然而这一回,作为观看者的我们成了查看耶稣伤口的多马,进入了画面之中。将观看者转变为视觉画面中的人物,将他与救世主并置在一起,让他注视耶稣的伤口,这并非毫无冒犯的改动,反而开创了全新的复杂性与张力。救世主与观看者的关系不再仅仅通过画面展现,而是通过画面得到再现;我们发现我们自己融入画面之内。我们在画面中发现了自己正在观看的形象,这不禁深深地影响了我们对自己所见之物的反应。

更重要的是,对于观看者而言,将自身认同为怀疑者多马而非其他任何虔诚的信徒立即将我们所见的场景与耳熟能详的故事中的特定时刻关联起来,这幅画不仅让我们回想起遥远的过去,也指示出痛苦的现在。多马既代表了我们又无法代表我们:我们既希望在某些方面尽可能像他一样,又希望在另一些方面尽可能地与他势不两立。多马不仅询问能否查看耶稣的伤口而且果真把手指伸进耶稣的伤口的事实提出了一个更大的悖论:要欣赏一幅画,人们只能观看,而非用手触摸。当怀疑者多马的绘画形象试图说法我们相信耶稣的复活,必须要通过观看而非触摸。多马正是一个反例,他因为声称观看不足以为信、触摸才是真凭实据而声名狼藉。

怀疑者多马的艺术传统正是沿着悖论的断层形成与发展,这些悖论关系到视觉与证据、证明与信仰、真理与幻象、视觉与触觉、认同与自我认同。

在耶稣复活的故事其他场景之外,怀疑者多马而非的图像直到4世纪晚期才出现。现存最早的一例也许是公元400年左右米兰桑塞尔索教堂[San Celso]的石棺浮雕(图3)。当雇主让艺术家把关注点集中在因为怀疑耶稣的神圣性而声名远扬的人物身上时,他是否犹豫再三?无论如何,这一形象一经出现就风靡于整个中世纪,无论在东方还是西方——或许东方更甚,被称作psilaphisi(“触摸”)的画像时至今日依然在耶稣复活的故事中扮演着重要角色。

S. Celso, Milan.

中世纪对多马的表现方式主要可以分为两支。

其一,怀疑者多马的形象向来属于描绘耶稣生平的圣像画中的一部分,从不独立出现。中世纪对圣人多马的描绘主要见于三个人物的生平故事:耶稣受难与复活;多马在印度传教并殉道;略为少见的是圣母马利亚之死、圣母受孕和赠送圣带给多马的故事。虽然关于多马的完整的图像学需要考察全部三个传统,在此我只探讨第一个传统。原因在于只有这一传统完全来自《约翰福音》的叙述(无论它是以视觉媒介还是口传方式流传),而其余两种传统来自后来的传说。

其二,怀疑者多马和中世纪的其他圣人一样,总是以全身像描绘出来。无论是藏于伦敦、来自10世纪拜占庭的大小只有4.2×5 cm 的精致的象牙雕,还是12世纪威尼斯圣马可大教堂的大型马赛克(图5),不变的是从头到脚的站立全身像。人物情感并非通过几乎难以辨别的面部表情传达,而是通过清晰可辨的身体姿态、肢体和头部来表现;借助色彩和光线,以及其他人物的姿态。

San Marco, Venice.

表现多马的两种方式彼此相依,图像的主要目的是辨别人物而非传达图中人物动作的特定含义。显然,多马的性情和言行举止的本质总是隐含于描绘他的特定的手法。这幅画像在整个叙事中所处的位置以及用全身像局限,让细致入微的演绎无法施展。观看者总是因为能够认出其中的人物和故事情节而心满意足,这似乎理所当然。

能够认出各个人物,部分原因在于对图像学对于具体细节的恪守:耶稣蓄着胡子,衣袍披身,总是站在正中,扬起手臂(常常是右臂),用手(常常是左手)牵着衣褶,只露出肋旁(常常在右肋)的伤口(只露出伤口);直到13世纪,多马通常是不蓄胡子的,此后却经常蓄着胡子,他几乎永远从耶稣的右侧伏向或靠向耶稣,伸手(常常是右手)探出手指去摸耶稣的伤口;其他门徒聚集在一起,往往是十人,分列两侧;场景通常是屋内紧闭的门前。

然而这种内在逻辑对于分辨故事的场景而言并非无所不能。这一场景与同时描绘的或暗示的其他场景之间的关系,是我们辨认出这个场景的关键。一则这一场景组合式地[syntagmatically](借用雅各布森的语言学术语)置于历历可辨的耶稣受难与复活的故事之中,譬如耶稣受难、到墓地去的女人、以马忤斯的显现等等;二则每个场景判然有别,既有明显的相似之处又彼此不同。

抹大拉的马利亚把耶稣误认作守园人和怀疑者多马这两个场景之间聚合的[paradigmatic]相似与反差对于确立后一场景的含义最有成效。《约翰福音》耶稣对马利亚说“不要摸我”(或者“noli me tangere”)和多马的怀疑恰好在整个第20章之中形成了一个对称结构,正如在来源于文本的图像传统中马利亚和怀疑者多马形象的结构性对应,马利亚与多马的形象的意义皆来自极为明确的相似或相异的二元对立。

让我们避繁就简,看看德国文艺复兴时期的一个令人瞩目的例子,在15世纪最后一二十年由马丁·松高尔[Martin Schongauer]画室绘于科尔马多明我会礼拜堂两幅紧挨着的圣坛画(图6)。这两幅画是仅有的描绘耶稣受难后的两个场景,基督站立着(通常站在中间),另一人从边上向他靠近。这一根本性的相似为两幅画之间的诸多差异赋予了丰富的含义:一个场景中耶稣与一个女人对话,另一个场景里是个男子;女人总是屈膝,男人总是俯下身子;耶稣阻止了她,却接受他;耶稣对她转过身去,却面对着他;耶稣几乎总是对着她向下伸出手来,面对他的时候却把手从向上提起;前一个场景没有任何见证者,后一个场景正好相反,门徒们在场;一个发生在室外的花园,另一个发生在屋子里。

the Altar of the Dominicans, last quarter of the fifteenth century.

Musée d’Unterlinden, Colmar.

在耶稣说“不要摸我”的画面里,两人之间并没有直接的身体接触,不同于怀疑者多马的场景。松高尔画室所绘的“不要摸我”的画面正中是马利亚与耶稣的身体相隔的空白,马利亚把手伸向耶稣,耶稣却转过身去,她伸向耶稣的手指和耶稣指尖之间小小的空白里充溢着强烈的渴望和深切的失望。与之相反,在另一幅画的正中,耶稣握住多马的手腕,多马的手指摸向耶稣肋旁,他们之间的接触弥补了耶稣拒绝马利亚的恳求而带来的忧伤,是令人欣慰的人神沟通的图景(当然是以耶稣的伤口为代价,多马的手指与我们的目光汇聚于伤口)。多马总是以摸到耶稣的形象示人的原因之一就在于,这是基本的符号系统中将他区别于抹大拉的马利亚基的不可或缺因素;而我们即将看到另一个重要原因。

在中世纪的怀疑者多马的传统中,耶稣通常会抬起一只手臂。这是为什么呢?约翰的文本或图像逻辑本身似乎不需要这个动作,而抬起手臂的动作却成为了上千年的传统的内在组成部分。这很可能是基督教图像学从古希腊和罗马艺术中的受伤或疲倦之人的“情感程式”[pathos formula](阿比·瓦尔堡[Aby Warburg]的说法)继承而来,特别是亚马逊女战士;此外,还有阿多尼斯或埃涅阿斯支起手臂的形象,或是阿多尼斯倚着长矛。这一姿态在表达了情感上的疲惫和倦怠;扬起的手臂让人注意到雕塑所刻画的人物,让人满怀同情。而且,假如伤在侧身,这一动作就把身体的这部分呈现出来让我们看;假如是女子,这会让她的乳房翘起,充满暗示和挑逗。

我们仍然难以断定耶稣抬起手臂的姿势和非基督教的雕像之间存在直接联系或是纯属巧合。值得注意的是,阿多尼斯常见于晚古时期的石棺,而负伤的亚马逊所体现的情欲与苦难的结合使其成为古典时代最受欢迎的雕塑之一——现已发现二十八尊复制的雕像,遍布整个罗马帝国,更不用说盛行于世的不那么贵重的无数装饰品和小雕像了。

无论如何,耶稣的这个动作多此一举。既然情景中特定的故事逻辑无关,中世纪的艺术家总会在刻画能够的人物的前提下自由发挥。在圣塞尔苏斯圣殿里的石棺上(图3),耶稣好像只是露出了肋旁,也许也遮着他的头,不知何故。在藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆的10世纪的象牙雕上,耶稣仿佛在对多马致意,或许也在祝福他。圣马可教堂马赛克上的耶稣还露出了手上的钉痕,或许也在祝福众人。其他的一些例子中,耶稣看起来像古典演说家那样慷慨陈词(我们无疑会想起《约翰福音》的故事中他对多马说话),又或者把手指向天,意指神圣的救赎才是信仰的终极目标。个别情况下,耶稣并没有抬起手臂,而是特意指向伤口;或者让多马把手指伸进伤口;还有某些特例,耶稣拉着甚至抓住多马的胳膊,也许为了表明是他让多马摸他,多马甚至不愿这么做。

至于多马,我们总是看见他摸着耶稣的伤口——多马并没有真的触到基督的身体的例外情况,在中世纪里屈指可数。原因之一正是前文所述,在结构上同对马利亚说的“不要摸我”进行对比。另一个原因在于视觉媒介的局限。在画面中(尤其是无法刻画面部表情只能看清肢体语言的情况下),我们难以准确地表达情态动词,表达不出“他应该去摸”、“他可能摸到了”、“他必须摸一摸”或“他想要去摸”,而只能展现“他摸着”。画家如何描绘多马想要去摸耶稣的伤口的愿望呢?假如只让多马拿手指向伤口,我们会理解为多马在示意耶稣的伤口,展示伤口的实在性和重要性;这样就不足以把他认作多马(其他人同样可以胜任这一角色)。《新约》叙事中多马唯一的与众不同之处就在于他表达了想要把手伸到耶稣伤口中的愿望。因此艺术家们要刻画多马,除了让他实实在在地摸着伤口之外,别无他法。

在绝大多数情况下,多马总是笨拙地在耶稣身旁蹲着或俯下身子(图3,5)。这一传统拥有明显的画面优势:视觉上看,多马的地位低于耶稣,观看者的注意力集中于故事真正的主角,耶稣和他的伤口。另外,从戏剧性的角度来看,多马的姿态让他的头更靠近耶稣肋旁的伤口和他往前伸出的手,从而更加明了地表露出多马想要触摸耶稣的伤口并亲眼看见自己触摸耶稣的愿望。在“不要摸我”的传统里,抹大拉的马利亚总是跪在耶稣面前,多马和抹大拉的马利亚的结构性反差点明了这一主题的另一重意涵。下蹲的姿势并不是让人感到自在,这很可能是暂时的、介于站立和下跪之间的姿势。站着的多马可以看作是公然的违抗,拒不相信;跪着的多马已经深信不疑。《约翰福音》中的多马兼而有之,而且在中世纪图像学中,多马唯有如此才可被人认出。或者我们可以把他蹲下的动作的不稳定性解读为一个动态过程:我们看见的多马正在缓缓下跪;起初将信将疑地站着,现在正在转变为表达崇敬的姿势;一旦跪下,他就全心全意地承认耶稣的神性,我们可以想象他将要喊出“我的主,我的神!”,如此一来就完全实现了耶稣的要求,“不要疑惑,总要信”(《约翰》20:27-28)。

至于其他门徒,中世纪大多描绘出所有十位门徒,正如福音的叙述一样,他们是见证者(图5)。相较而言,只有另一位门徒或另几位门徒的情况就少见多了,这种构图可以解释为受空间或布局所限(图3)。十位见证者几乎总是聚在同一视觉平面,全都聚在一起或是分为两组:他们代表着很大程度上不分彼此、信仰笃定的统一的群体。相比之下,多马所处的位置、他的姿势和他的举止(仍然)与他们存在着根本的分歧:多马作为个体,他不仅打破了视觉上的对称、逾越了团结一致的信徒所做的领域,而且违抗这不容置疑的坚定信仰。在某些画面中,群体与个人的对立可以说饱含谴责,少数情况下甚至带有威慑性。

最后,故事发生的地点往往是在屋里或在一座房子或一个房间的前面;通常而言,只有耶稣身后的一扇醒目的大门作为象征(图5)。表面上看,这一地点让人想起《约翰福音》,门徒们锁上门保护自己,耶稣穿过这扇门来到门徒那里,这就把画面锁定于福音故事,让观看者自己回想更多的细节。无需置疑的是,门这一意象本身也充满寓意:这也是通往天堂和永生之门,它对怀疑者紧锁,在虔敬和耶稣的帮助下为信仰者敞开。从神学上看,这一寓意在是中世纪对多马的描绘想要传达的讯息之一,甚至至关重要。

从某些方面来看,文艺复兴时期怀疑者多马的形象在很大程度上是中世纪的延续。文艺复兴时期的多马依然都是全身像,沿袭了中世纪图像学主要的典型特征,而且怀疑者多马的场景有时候依然是系列图像的内在组成部分。也是在文艺复兴时期,这个故事第一次独立出来,不再从属于更大的叙事整体。在这样的情况下,要辨别多马的形象就无法继续依靠叙述顺序中特定的组合位置[syntagmatic location]。要认出他来,必须依靠观看者对于画面中传统图像学因素的认识能力,借助于记忆中相关的其他图像的聚合,比如马利亚的“不要摸我”的绘画形象。对其他场景的描绘即使在物理空间中并未和怀疑者多马的场景并置,仍然潜在地通过结构性关系为其表意。

在意大利北部尤其是威尼托地区[Veneto],中世纪的基本传统一脉相承,去找具体细节上推陈出新。现藏于伦敦国家美术馆西玛·达·科内利亚诺[Cima da Conegliano]绘于1504的画作(图8)和热罗尼莫·达·特莱维索[Girolamo da Treviso]于1505或1506年为特莱维索的圣尼可洛教堂所绘[San Niccolὸ]的画作(图9)是两幅大型的圣坛画,显然是受人委托之作,用于公众敬拜。无异于中世纪,耶稣是中心人物,其他人围绕着他,怀疑者多马蓄着胡子,正俯下身子,保持着动态的姿势。屋内的场景一目了然,其他门徒们是全心全意的见证者(热罗尼莫画作的底部还绘上当时的见证者,显然包括了委托人在内)。西玛的画面中,耶稣向下伸出右手,邀请多马;热罗尼莫的画作中,耶稣把着多马的手,拉向他的伤口。这两种绘画形式都有中世纪的先例。可以想见,两幅画作中人物永远前所未有的个人化特征,既通过面部刻画也通过肢体语言表达情感,呈现出室内空间的透视效果,而西玛的绘画还透过墙上的两扇窗洞延描绘出近乎现实主义的风景。

National Gallery, London.

San Niccolò, Treviso.

两幅画中最别具一格的是耶稣英雄式的裸露,他穿着一件浅色的衣裳,像哲人一样披挂着。从耶稣半裸的身体可以看出他在这一传统的绘画中雕像般的典雅,虽然受了伤,他显然健康而充满活力。耶稣复活的身体奇迹一般地完美无缺,在年长的、穿戴着厚重累赘的衣袍而且局促不安的门徒们的衬托下的耶稣越发神采奕奕。此外,耶稣的装束所暗含着的哲学意味让他成为拥有并传达永恒与救赎智慧之人,正如古典化的姿态与刻画将他置于门徒们所在的历史时刻之外,而他只是短暂到访,他理应属于超越而永恒的维度。

意大利北部的传统相帅成风,影响了几代意大利(和欧洲各地)的画家,比如锡耶纳画家马可·皮诺[Marco Pino]在1573年为那不勒斯的主座教堂中的Cappella Teodoro所绘的祭坛画(图10)。

Cappella Teodoro, Duomo, Naples.

与此同时,自14世纪晚期,尤其是佛罗伦萨传统开始出现了一些与众不同的特征。马里奥托·迪·纳多[Mariotto di Nardo]在1395年之后绘于佛罗伦萨原先的圣布里吉达修道院[Santa Brigida al Paradiso]并不广为人知的壁画是这一地域传统的先驱之一。不过现存最早的保存完好的壁画是比齐·迪·罗伦佐[Bicci di Lorenzo]在1493年左右为圣母百花大教堂[Santa Maria del Fiore]所作(图12),随后有安德烈·德尔·韦罗基奥[Andrea del Verrocchio]在1463至1483年间为圣弥额尔教堂[Orsanmichele]所铸的著名铜像,二者均位于佛罗伦萨。

Santa Maria del Fiore, Florence.

在这些作品以及同属于这一小传统的其他作品当中,耶稣失去了毋庸置疑的中心地位:现在耶稣和多马比肩而立,周围的空间环绕着他们。他们两人独享了我们所有的注意力,作为见证的其他门徒几乎总是缺席。在托斯卡的图像中,多马朝气蓬勃、没有胡茬;年轻得像耶稣的儿子;他的姿态有些犹豫,像在试探。耶稣往往衣冠楚楚,披风上留下一道窄窄的缝隙,露出伤口;耶稣总是蓄着胡子,手臂环着多马的肩膀,像在保护他,不仅允许多马检视他的伤口,还鼓励他这么做。耶稣态度谦和、慈爱、善解人意,并不认为年轻的多马不可理喻,甚至还称许他。

在这一地域传统的独特性之中,文艺复兴时期托斯卡纳特殊的政治、宗教文化影响自不待言。多马是美第奇家族最喜爱的圣徒,他们为多马建造了数座教堂。多马成为商事法院的守护圣人,他证明了原则的重要性,一个人在作出判断之前必须要严密地审查(正是商事法庭[Mercanzia]委托韦罗基奥为圣弥额尔教堂外的壁龛塑像);马利亚赠予多马的圣带“sacra cintola”也作为圣物保存于托斯卡纳的普拉托[Prato],成为了普拉托的文化象征。

倘若我们以更早的风尚来看卡拉瓦乔的绘画,如人所料,卡拉瓦乔和托斯卡纳的传统几乎毫无瓜葛。卡拉瓦乔的画面中并非只有耶稣和多马两人,多马不是犹豫不决的年轻的孩子,耶稣也不是慈爱而善解人意的父亲,而且情感基调绝非亲切与慈悲。卡拉瓦乔与威尼斯传统的更加契合:耶稣像哲人一样半搭着披挂外衣,多马留着胡子,还有其他门徒作为见证的。尽管如此,卡拉瓦乔和威尼斯传统的分歧也一目了然:卡拉瓦乔画笔下耶稣历经苦难、身体柔弱,并不威严或容光焕发,而且耶稣有力地攫住了多马的手腕,并非握着他的手或是邀他查看伤口。尤为关键的是,卡拉瓦乔画中的多马不只摸到了耶稣的伤口,而是令人不安地深深地插了进去。

我们如何解释卡拉瓦乔画作中非同寻常的特征的来源?当然这可能是他自己的创造,然而宗教画总是趋于保守,而且卡拉瓦乔的其他画作显示出了他对更早的艺术传统的高度意识并且与之保持着纷繁复杂的联系。倘若如此,哪些更早的传统可能为他的这幅画作出铺垫?

自罗伯托.隆基[Roberto Longhi]开拓性的著作以来,我们知道需讨论意大利北部的伦巴第区[Lombardy],那里是卡拉瓦乔职业生涯的起点和创造的源泉,他的绘画创作与之息息相关。不过这一路径对这幅画而言并没有太大的益处。因为对于15、16世纪的伦巴第艺术,怀疑者多马显然不是热门主题;我找到的仅有的几个例子,比如伯纳蒂诺·巴提诺[Bernardino Butinone]在1475年左右绘于帕维亚的一幅小画(图14),还有伯纳蒂诺·坎皮1568年[Bernardino Campi]在米兰布雷拉[Breara]所绘的祭坛画,这些画和卡拉瓦乔的画作并没有显著的相似之处。正如这两个例子,伦巴第的大多绘画的风格和构图都更贴近当时风行于意大利的绘画方式,与卡拉瓦乔举世瞩目的创造大相径庭。

Pinacoteca Malaspina, Pavia.

卡拉瓦乔绘画中最为显著的特征在更早的意大利艺术中似乎前无古人。这样以来,要在中世纪和文艺复兴的艺术传统中寻找在卡拉瓦乔之前可与之相比照之处,就必须转向阿尔卑斯以北,转向德国的图像学传统,至少可以追溯至13世纪斯特拉斯堡的圣多马教堂[the Church of Saint-Thomas]的山形墙(图15),而后在整个北部尤其是15世纪以来的德国蔚然成风。比如松高尔画室所作的多明我会礼拜圣坛画(图6b),迪里克·鲍茨[Dieric Bouts]的后继者在1479年左右所绘的安宁格圣坛画[Ehninger Altar](图16),或是老巴尔多禄茂·布鲁恩[Bartholomäus Bruyn the Elder]的一幅画(图17),创作于1520年左右,取材于20年前巴尔多禄茂祭坛的著名多马祭坛,还有一些同时期的木刻雕像,这些作品的某些方面倒是可以与卡拉瓦乔的画作相类比。耶稣同样半裸身体,不为显示他的力量和荣耀,而是为了展示苦难留下的可怕印记:耶稣是“Schmerzensmann”,“悲伤的人”[Man of Sorrows],我们钦佩他的威严而不是同情他遭受的折磨。在这些画和雕像里,耶稣同样有力地抓着多马的手,让他把手指往伤口里戳。多马的手指同样深深地插进伤口。而且和卡拉瓦乔的绘画一样,这些德国画作中的多马不是从右边靠近耶稣(譬如中世纪和文艺复兴意大利的大多数作品),而是在耶稣左边,这样一来多马的手就不再遮挡观看者的视线,不再难以分辨他的手是否触摸了耶稣:这样的姿势让身体接触一览无遗。让身体变形的暴力和加深的苦难弥漫于画面之中,这是中世纪和文艺复兴时期德国宗教艺术以及当时神秘主义著作的典型特质。

Tympanum of the Church of Saint-Thomas, Strasbourg.

Staatsgalerie, Stuttgart.

Gemäldegalerie, Berlin.

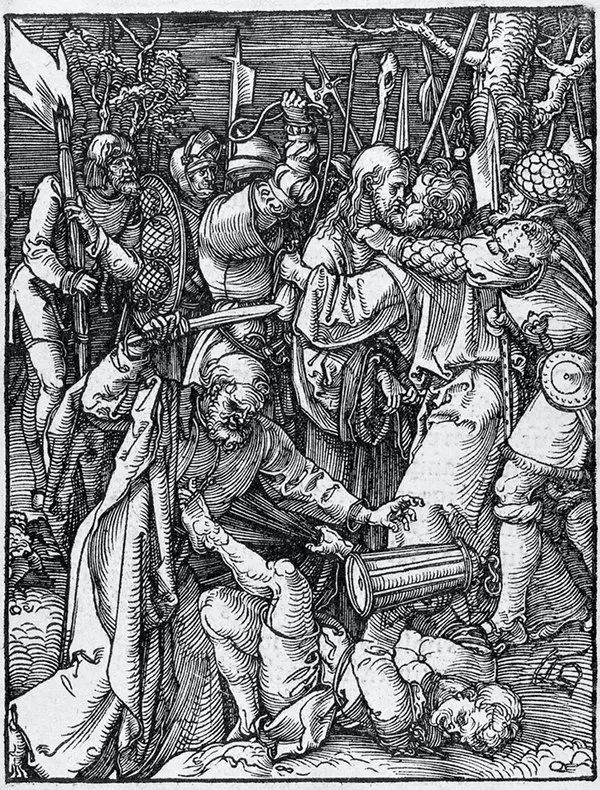

除了假定卡拉瓦乔受到了北部艺术传统的影响之外,我们无从解释《怀疑者多马》的艺术来源。依然难以决断的是这一传统以什么样的方式影响了卡拉瓦乔,卡拉瓦乔可能借鉴了哪幅画或哪些画。瓦尔特·弗里德兰德[Walter Friedländer]认为卡拉瓦乔的画作可能受到了阿尔布雷希特·丢勒[Albrecht Dürer]的影响,丢勒的木刻版画《小受难》[Small Passion]于1511年在纽伦堡印刷,并在欧洲广为流传(图18);同一组版画的中另一幅描绘了耶稣、犹大和全副武装的士兵,耶稣在花园里被捕的场景(图19)和最近重新发现的一幅卡拉瓦乔同一主题的画作(图28)存在着有目共睹的相似之处。丢勒的木刻版画《怀疑者多马》中最突出的庄严的、英雄式的赤裸的耶稣,画面的中心是耶稣头上的光环——其实这和卡拉瓦乔的画面布局和情感基调截然不同,更接近于威尼斯传统(考虑到丢勒和威尼斯的密切联系,毫不令人意外)。丢勒与卡拉瓦乔的共通之处在于耶稣的赤裸、猛力抓住多马的手腕、多马的手指深深嵌入耶稣的伤口——正如许多北欧画家对耶稣和多马的描摹一样。

右:19. 阿尔布雷希特·丢勒,耶稣花园被捕,1511

National Gallery of Ireland, Dublin.

丢勒的书不太可能是卡拉瓦乔接触北欧图像学传统的主要或唯一来源。17世纪德国艺术家和艺术史家约阿希姆·冯·桑德拉特[Joachim von Sandrart]提出,卡拉瓦乔特别欣赏小汉斯·霍尔拜因[Hans Holbein the Younger]的绘画,霍尔拜因的画作对他影响深远。可是霍尔拜因从未以任何形式描绘过怀疑者多马的主题,而且他的其他画作、素描、插图与卡拉瓦乔这幅画的构图都没有显著的相似性。

话说回来,假如卡拉瓦乔真的通过印刷插图研究霍尔拜因的作品,他基本不可能只对这一位北欧艺术家感兴趣。博采众长难道不是更加合情合理?遗憾的是,对15世纪和16世纪北欧印刷插图的现代收藏仍然残缺不全。尽管如此,我们依然发现了些许与卡拉瓦乔的画作紧密相关的画作。比如说16世纪的德国艺术家汉斯·叔夫雷[Hans Schäufelein]出版的耶稣受难组图,其中《怀疑者多马》(图20)虽然与卡拉瓦乔的绘画存在明显的差异,画面构图却与之颇为相近——简朴、衣着厚实的多马处于画面中央,耶稣牢牢握住多马的手腕,多马把两根指头伸进耶稣袒露的肋旁。组图中的另一幅《亵渎耶稣》[Disrobing of Christ](图21)展示出了另一相似之处——耶稣袒露着的柔弱而受苦的身体,背景中半隐半现的人的屏息凝视。

右:21. 汉斯·叔夫雷,《亵渎耶稣》,1525

凭借现有的证据,我们无法证实叔夫雷是沟通德国传统与卡拉瓦乔的关键。但是既有的其他画家的插画也不谋而合;鉴于出版物收藏的残缺不全以及北欧印刷作品在15、16世纪欧洲各地的盛行,我们可以推测卡拉瓦乔的灵感直接来源于一本出版的书籍,到底是哪一本书仍有待学界的重新发现。也就是说,付梓出版的文本就是博古通今的委托人和卡拉瓦乔的《怀疑者多马》这幅画作之间的关键环节,最终成就了平民百姓也能够欣赏的绘画形式。

在不同的图像学传统背景下,卡拉瓦乔的《怀疑者多马》在两个重要方面独树一帜。

其一,卡拉瓦乔的画作是不以全身像呈现而是半身像的第一幅重要画作。弗里德兰德甚至认为卡拉瓦乔的《怀疑者多马》可能是这一题材的第一幅半身像,不过严格地说来却非如此;我发现的唯一一个更早的先例是16世纪早期西蒙·贝宁[Simon Bening]的斯坦因三联画[Stein triptych],现藏于巴尔的摩的沃尔特斯艺术博物馆[Walters Art Gallery]。这是一幅小画(6.8 × 5.2 cm),相当简洁,怀疑者多马只是64个微型画像之一,这组绘画广为人知或影响深远的可能性微乎其微。

其二,卡拉瓦乔的绘画也是第一幅多马取代耶稣居于画面正中和前景位置的重要画作,耶稣退到了画面一边,其他门徒退到背后和另一边。我所知的构图上的先例只有德国的叔夫雷的印刷插画。

以半身像入画意味着观看者必须靠近画面才能看得真切。这幅画的尺寸只有107 × 146 c m,不是为了公共的、宗教机构中的瞻仰,让人们在远处观看。卡拉瓦乔受个人的委托,他的画属于贵族的收藏,供个人与私人欣赏和品味。我们必须走近这幅画,淋漓尽致地感受它描绘和传达的感情:画幅的限制让我们走近,当我们愈发注意到画中的细节,心中的抵触又把我们推开,让我们的情感游移不定。

多马的中心位置表明,画中的故事不是耶稣的故事,也不是和多马有关的关于耶稣的故事。从本质上看,这是多马的故事,关于多马并且牵涉到耶稣的故事。这也是为何耶稣的脸落入暗影——虽然他的表情和心理动机也许颇有兴味或令人困惑,但是总归是次要的。相反,多马的内心情感一目了然。

多马的面部表情和整个身体动态表达了什么情绪?约翰千头万绪的叙述让我们试想到各式各样的主观情态,卡拉瓦乔可能勾画了其中之一——怀疑、相信、愤怒、唐突、懊悔、羞愧、惊骇、好奇、不信、信服、专注。在怀疑者多马的传统中,所有这些情绪与态度不乏先例。

可是毫无疑问,卡拉瓦乔笔下的多马的肢体语言另有所指。明暗对比让多马额头上上扬的皱纹沟壑纵横,成为了整幅画中除了耶稣的伤口之外最惹人注目的之处——多马不可能把眼睛睁得更大,把眉毛挑得更高了。相形之下,另两位门徒眉峰紧蹙、皱纹下垂延至鼻梁。对人类的情感表达,这两种不同表情的含义的不言而喻:另外两位门徒无论在视觉上还是精神上都颇为紧张;多马却因为惊讶目瞪口呆。另两位门徒就像解剖课上听讲的医生,全神贯注、屏息凝神:他们是严谨、一丝不苟的经验主义者,遇到难以理喻之事就对一切细枝末节静观默察。多马则迥然相异:他眼如铜铃,他并非在通常意义上看。他成为了宗教奇迹之所在。

总而言之,卡拉瓦乔的画作描绘的是人物的动作与反应。多马触碰耶稣伤口的举动聚焦于截然不同的两双手:多马的手与耶稣的手相反相成,多马的手是属人的、穿透性的、有力的,耶稣的手是神性的、紧握的、更加遒劲有力。三位门徒反应写在了他们的前额:多马上扬的皱纹写满了惊讶,而另两位门徒朝下的皱纹里尽是专注。

通常而言,多马总是与其他门徒针锋相对,虔信者的团体与独自一人的怀疑者泾渭分明。无论他们从后面向多马靠得多近,他们之间依然存在着一道鸿沟,可是在这里,价值取向发生了逆转。恰恰相反,多马和耶稣构成了画面中的一个平面,另两位门徒构成了另一平面。四个人物的前额组成了一个明显的十字,事实上多马并不在画面前景,耶稣和右侧的门徒并非处于同一平面,把最年长的门徒挡在后面。实际上卡拉瓦乔以某种方式扭曲了透视法,稍稍把耶稣向前推,耶稣和多马形成了一个几乎贴近画布的对角线的平面。对角线的平面从右前方多马往外拐的胳膊开始,延伸到左后方耶稣的肩膀。耶稣和多马共同把画面界定为宗教奇迹的领域,耶稣是奇迹的化身,多马是奇迹的亲历者。多马戳进耶稣的伤口的举动被耶稣握住他手腕的动作制衡:在这两个直接参与奇迹的人之间,是对于力量与弱小、主导与服从、掌控与受制的不均衡关系的布局,耶稣是这一神迹中毋庸置疑的主宰。

可是如果说绘画平面中的耶稣和多马展现了崇高的宗教场景,他们身后的两位门徒则身在一个中立的、毫无特征的空间中,跂而望之。与之相应的是一个几近完美的水平对称,从绘画的平面延至卡拉瓦乔画作的真正的观众,他们站在画前,为了看清绘画细节一步步靠近。卡拉瓦乔有足够的理由把和观看没有直接关联的身体部位笼罩在暗影之中,因为他们的存在的本质即是观看。他们观察并见证,他们通过看确证奇迹的真实性,唯有多马要通过触摸介入奇迹之中。

可以说,卡拉瓦乔把怀疑的主观意向从《约翰福音》中的多马一人(多马的惊讶让怀疑无处可寻)转移到了另两位门徒身上(《约翰》中的他们根本不曾怀疑过)。两位门徒挨近观察,卡拉瓦乔没有告诉我吗他们最终从细致入微的观察中得出了什么结论。他们会半信半疑吗?还是说他们深信不疑?即使是后者,他们最终的信服也不是凭借信仰之跃而是依据严谨周密的冷眼旁观。门徒们和我们所在的世界是俗世,充满日常的怀疑和观察。从这个世界迸发出了耶稣与多马的相遇,也为碰撞出了我们与卡拉瓦乔的绘画的相遇。多马向外伸出的手肘闯入我们的空间,我们不可能无动于衷。

卡拉瓦乔的绘画呈现的既不是信仰也不是怀疑,既不是宗教信仰也不是科学怀疑,而是二者之间无法化解的冲突与不可或缺的相互依存。卡拉瓦乔在深刻的张力中同时真切而公正地展现了不同的态度。主教奥塔维奥·帕拉维西诺[Ottavio Paravicino]在1603年8月2日的一封信中写道,卡拉瓦乔画了“几幅处于虔诚与亵渎之间的绘画,我不想看见它们,哪怕从远处看”(“qualche quadro, che fusse in quel mezzo tra il devoto, et profano, che non l’haveria voluto vedere da lontano”)。《怀疑者多马》或许是其中之一,毕竟这幅画确实悖论性地处在虔敬与亵渎之间。当主教写道他不想从远处看这些画,意思是说他根本就不想理会。其实其他人也不想从远处看——他们想走近端详。

我们可以把卡拉瓦乔的绘画解读为信仰与怀疑之间的冲突的戏剧化表现。似是而非的态度和对两种不同态度鞭辟入里的呈现使这幅画无论对神职人员还是普通观众和藏家而言都恰如其分,也是这幅画在17世纪初大获成功的原因。与此同时,这幅画坚信怀疑者多马这一奇迹的真实性,以此对抗怀疑和贬低奇迹的人——比如德国的改革派,尽管现存的文献尚不能证实这幅画曾经发挥过这样的作用。同样地,这幅画也是意大利反改革派的一份独特的文献。17年前圣嘉禄[San Carlo Borromeo]曾在米兰的布道中满怀激情地想象多马如何把手探进耶稣的伤口,卡拉瓦乔的画可以看作一个极端的视觉版本。

卡拉瓦乔的画作特意策略性地借用德国文艺复兴的图像学传统,决然地对抗德国新教的解经传统,这是历史辛辣的反讽——正如这幅画的德国式主题在意大利人看来别具一格,画作却在1816年告别意大利去往德国,从此几乎从未离开。

推 荐 阅 读

[美]格伦·莫斯特 著 赵画 译

生活·读书·新知三联书店,2020年7月

从《新约》开始,本书作者格伦·莫斯特追踪了多马这一人物几个世纪以来的变形:作为诺斯替圣徒,去到印度的传教士,基督教正统的典范,怀疑主义的英雄,以及疑惑、亵渎、愚蠢、暴力的负面形象。伴随着悖论与张力,这些创造性的变形在作家、神学家和艺术家等不同的人那里向我们展现出文本及其解释之间的复杂关系,同时展现出关于这一故事最重要的问题:信仰,爱,自我,身体等。

本书以对《约翰福音》第20章的文本细读开始,以其他福音书的结论作为背景参考,并以对卡拉瓦乔的绘画分析结束,将全书的论述置于古典晚期、中世纪和文艺复兴时期的绘画传统中。在这一过程中,作者充分考虑了各种教派信仰的叙述者对《约翰福音》所描述的“多马”的回应,以及基督教神学家在公元2世纪直到反宗教改革(16~17世纪)之间对《约翰福音》的解读。总体说来,这部著作帮助我们揭去了形形色色的伪装和遮掩,向我们展示了多马的故事如何触及到宗教、哲学、解释学尤其是生命的核心议题。

目 录

前言

缩写对照表

第一部分 文本基础

看与相信

多马之前: 对观福音

信仰与触碰:《约翰福音》

触摸上帝

第二部分 回应与发展

来源与反思

叙事发展:《伪经》及其他

解经传统的回应:从教父到反宗教改革运动

图像版本:圣像中的多马

神圣的手指

后记

参考文献

图片出处

索引

原标题:《相关阅读 | 格伦 · 莫斯特:卡拉瓦乔与圣像中的多马》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司