- +1

周国平:在慕尼黑的日子里,我只能流浪和读书

慕尼黑的寂寞日子

从法兰克福乘特快列车,三个半小时就到了慕尼黑。

到过了巴黎,是否就会觉得德国没有一个城市有意思了?可是,越胜说:到过了罗马,你会觉得巴黎也太嫩啦。

不过,慕尼黑还是有不少博物馆。据说这要归功于十九世纪巴伐利亚国王路德维希一世,他有一句名言:政治家的作品是短暂的,艺术家的作品是永恒的。因此,他热中于搜集艺术品,使慕尼黑成了当时欧洲的艺术中心。我参观了几家博物馆,印象最深的是Linda美术馆,藏有康定斯基、雅渥伦斯基的多幅杰作。

法国南部奥朗日的古剧场

流浪和读书

在慕尼黑的日子里,我只有两件事可做,就是流浪和读书。

到慕尼黑大学图书馆查有关尼采研究的书目,仅三百余种,选借了几本。菲子告诉我,汉学系资料室正在展出“尼采在中国”资料,其中有我的《尼采:在世纪的转折点上》和《尼采与形而上学》。她要带我去看,我想一想,算了吧,自己写的书有什么好看的。

逛大学附近的书店,购得1994年出版的三卷本尼采选集,处理价仅30马克。还买了尼采书信选。一个学生模样的人在街上摆摊,卖他自己的藏书,我选了四本。

在德语中,慕尼黑的词义是“修士之乡”,这座城市确实发端于公元八世纪的一个修道院。我的感觉是,我也成了一名修士,在这里过着寂寞的日子。

也许是因为在巴黎过得太热闹了吧,有点儿不习惯独处了。看来独处也是一种能力,并非任何人任何时候都可具备的。我曾经具备这种能力,丢失在长久的群处之中了,找回来还需要一些时间。具备这种能力并不意味着不再感到寂寞,而在于安于寂寞并使之具有生产力。人在寂寞中有三种状态。一是惶惶不安,茫无头绪,百事无心,一心逃出寂寞。二是渐渐习惯于寂寞,安下心来,建立起生活的条理,用读书、写作或别的事务来驱逐寂寞。三是寂寞本身成为一片诗意的土壤,一种创造的契机,诱发出关于存在、生命、自我的深邃思考和体验。

中秋到了,手头没有农历,不知道确切日子。中国人对月亮格外有感情,古诗中充满月的意象,民间有月的节日,大约反映了极牢的乡土情结。对于守在家乡的人来说,那宅院上方的一轮月亮是天天相见的伴侣,寂寞中不知引发多少思绪。一旦离家远行,睹月思乡也就难免了。西方人似乎很少想到要赏月,他们忙于生产和旅行,没有这份闲工夫、闲心情。他们崇拜太阳,Apollo,一个积极的和创造的神。

我的房东

搬进了菲子帮我租的房间。立刻面临一个问题:不能吸烟了。主人不吸烟,多半不会让房客吸,我也就知趣点儿。这样也好,逼着自己少吸,只是写字的时候有点儿障碍。主人名叫Josef,是个单身男人,五十岁模样,头顶已秃,两鬓已白,估计离了婚的。他好像在行医,但又说行医不是他的全部职业。家里布置得很雅致,喜中国工艺品,爱音乐,排斥电视,典型的西方知识分子品味。搬进来才知道,他是把自己住的那间屋让给了我,而他则移到一间小屋里。

Josef告诉我,他是个素食主义者。我心中暗暗惋惜,因为他不能享受我的中国菜手艺了,又暗暗叫苦,因为我无法在一个素食者面前尽兴吃喝。问他为什么信奉素食,他说出两点理由:一,十六年前他在南美工作,看到那里的人吃不饱,他愿以自我节制为解决人类饥饿问题效力;二,他从小长在农村,亲眼目睹残杀牲口时牲口的痛苦。我对这两点理由都有些不以为然,但我同时不能不赞许这种以最具体的行动来捍卫某种信念的做法。在西方,很少有清谈家、空头理论家,理想主义者往往见之于普通人之中,而他们同时也必定是实践者。许多普通人似乎都怀抱着某种信念,守着某块小小的精神园地,而且绝对认真。菲子的朋友Ursola也是一例,她醉心于佛教,拜老师,收集佛像和书籍,学中文,还跟随她的老师去俄国传教。和这些认真的德国人相比,我感到自己几乎像是玩世不恭。

可是,老天,在素食主义者身边度过仅仅一天,清汤寡水,我已有营养不良之感了。

Josef要外出四天,我意外地得到四天独处。昨晚闲聊,在他的询问下,我介绍了我在国内的工作情况,他用了一句赞语:grosser Kopf,意为“伟大的头脑”。然后他告诉我,他外出是去办医学讲座,这使他很愉快。他还谈到,他从未结婚,但有一个十岁的女儿。几天接触,感到他是一个善良老实的人。

我心里一直纳闷,Josef不像要赚一点房租的人,为何把房间租给我。有一回我要和他结算当月房租,他让我以后与他一起去交给那个文化中心,我才明白。分别的时刻到了,这天中午,我给他做了一顿素中餐,他很满意。然后,他郑重其事地跟我约定,下午四时去文化中心交我的“捐赠”,实际上是我应付给他的房租。当我把那几张一百马克的钞票塞进募捐箱时,那个值班员面露困惑之色,而Josef立即向我道谢。我感到很不自在,觉得自己是一个欺世盗名之徒。

在图宾根与Kogelschatz教授在一起

季节的见证人

住处附近有一座公园,叫Luitpoldpark,是一个很有野趣的地方。因为房东不吸烟,我便知趣,常去公园里读书和写日记。

晴了两天,又阴了,可是我仍然独自来到公园里,坐在长椅上。不时有行人从我面前走过,匆匆走向他们的目的地。在公园里流连忘返的唯有老人与狗,还有我——慕尼黑最闲的一个闲人,连旅游者也不是。旅游者其实是很忙碌的,他们的日程总是排得很满,必须去每一个热闹场所看热闹。

心中常泛起一种说不清道不明的忧愁,似乎来无影去无踪,其实却始终潜伏在我的生命最深处。独处异国,与眼前的生活是隔膜的,那只是他人的生活;与自己的生活也拉开了距离,但那始终是我自己的生活。我的生活中充满了变故,每一个变故都留下了深深的刻痕,而我却依然故我。毋宁说,我愈益是我了。我不相信生活场景的变化会彻底改变一个人,改变的只是外部形态,核心部分是难变的。远处传来教堂的钟声,一下,又一下,在我心中久久回荡。我突然想到,我这个不信神的人,其实是很有宗教感情的,常常不自觉地用末日审判的眼光来审视自己过去和现在的生活,为一切美好价值的毁灭而悲伤,也许这就是我常常感到忧愁的根源吧。

不过,事情仍无关乎道德。譬如一棵树,由于季节的变迁和自身的必然,那些枯萎的叶子迟早是要掉落的。如果树有知觉,它便会为这些枯落的叶子悲哀,但它无法阻止它们的掉落。

在公园里,我最爱看的景象是:年轻的母亲推着婴儿车徐徐走过。

身后的树丛里簌簌响个不停,回头看,一只毛茸茸的棕黄色松鼠正在枝间嬉戏,我们对视片刻,它毫不在乎,又继续它的游戏。

天色向晚,西边却露出了夕阳,把树丛后面那一片草地照亮了一会儿。教堂的钟声又敲响了,持续不断,那是晚祷的钟声。

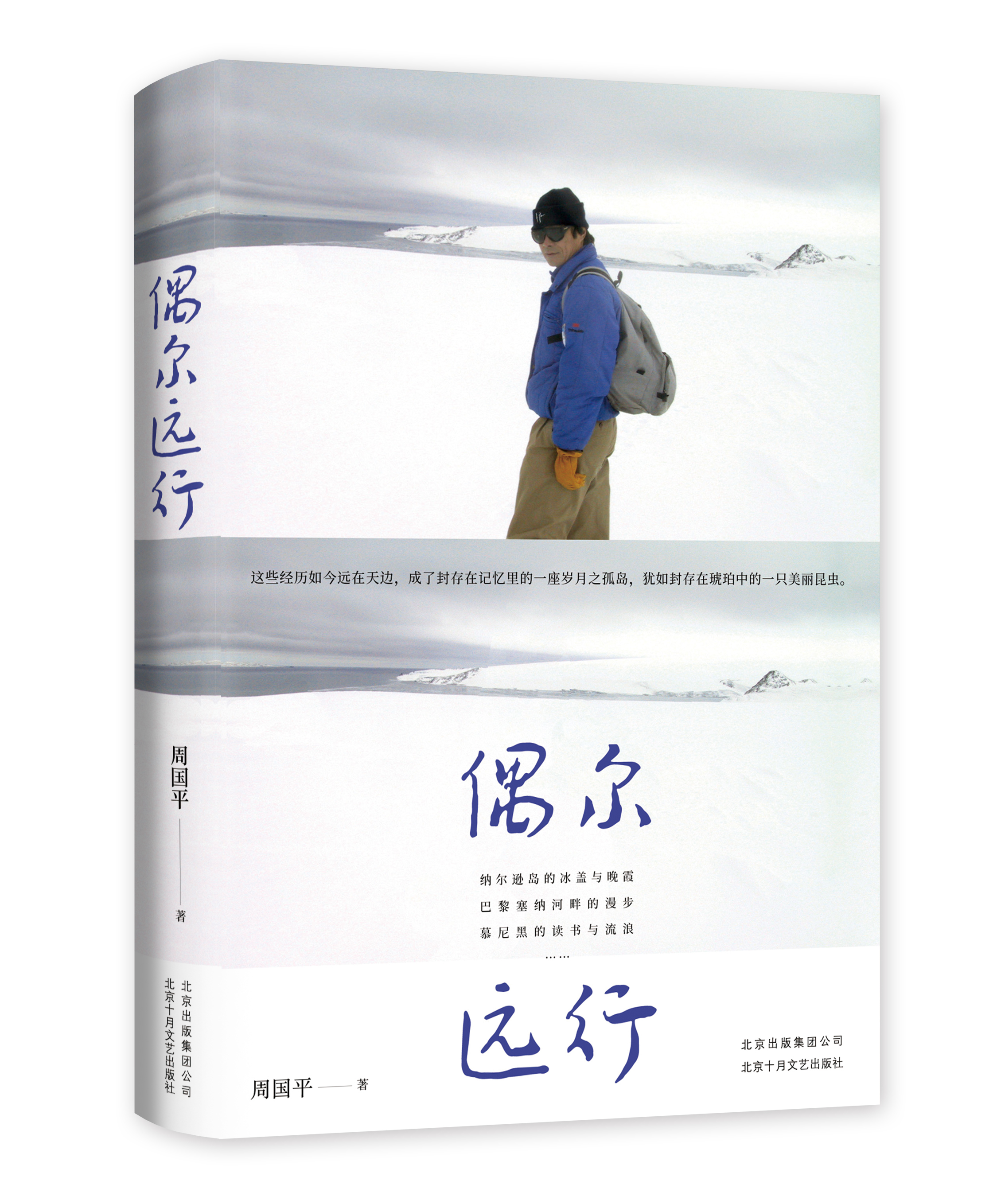

本文选自周国平《偶尔远行》

哲学家周国平至今唯一的旅行笔记,一部充满人文气息的行走哲思录。

不止是游记。纳尔逊岛的冰盖与晚霞、巴黎塞纳河畔的漫步、慕尼黑的读书与流浪,处处可见一位哲学家兼漂泊者真实的内心世界。寻访歌德、罗丹、毕加索、米勒、莫奈、尼采、里尔克、雅斯贝尔斯、弗洛伊德、聂鲁达等人故居,捕捉散落在时光里的吉光片羽。

精选16页作者照片,为读者呈现生动的旅行记忆。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司