- +1

壁上画屏:从汉代壁画里的云气纹到清代的墨葡萄

屏风不仅是中国传统家具常见的类型,也是绘画的重要载体。早期屏风的实物或构件在考古发现中数量比较有限,地下出土的屏风的图像材料则要丰富得多,其主要形式包括墓室中的彩绘壁画、画像石、画像砖和墓上祠堂的画像,以及带围屏的石床和石椁。

目前所知墓葬壁画中最早的屏风图像,发现于陕西西安的两座西汉墓中,其中之一可见所绘云气纹色彩鲜明,十分清晰。

本文主要以彩绘壁画为例。石床、石椁虽是三维的“实物”,但是,由于在墓葬中被用作葬具,其材质和功能都发生了转换,也属于对屏风的艺术表现,具备“图像”的属性。因此,本文也将这些材料一并加以讨论。

制作一具屏风的主要材料是木材、绢帛和纸张等。这些有机材料不易长期保存,因此传世的屏风年代大多较为晚近。在特殊情况下,早期屏风的实物或构件偶然也见于考古发现,但数量比较有限。比起实物来说,地下出土的屏风的图像材料则要丰富得多,其主要形式包括墓室中的彩绘壁画、画像石、画像砖和墓上祠堂的画像,以及带围屏的石床和石椁。彩绘壁画和画像石、画像砖在图像上有较多共性,限于篇幅,本文主要以彩绘壁画为例。石床、石椁虽是三维的“实物”,但是,由于在墓葬中被用作葬具,其材质和功能都发生了转换,也属于对屏风的艺术表现,具备“图像”的属性。因此,本文也将这些材料一并加以讨论。

屏风不仅是中国传统家具常见的类型,也是绘画的重要载体,这样,墓葬和祠堂壁画中的屏风就有了双重价值:第一,我们可以通过壁画观察屏风与古人生活的关系;第二,我们还可以看到壁画和屏风画所构建的两个图像世界之间复杂的关系。同样,本文也将葬具中的屏风纳入这样的维度来观察。我将这些关系放置在从汉代到清代这样一个长时段的历史中加以叙述,固然难免挂一漏万,但或可由此窥得屏风在整个中国美术发展变化大势中的一角半边。

一

大约从西汉开始,中国墓葬的形制发生了一个重要转向,即由密闭的竖穴墓向各部分彼此通连的横穴墓转变。这一转变使得墓葬发展为在地下横向展开的“房屋”,而不再只是一个埋葬死者的“盒子”或“竖井”。随着这一转向而出现的墓葬壁画,可能是对地上建筑中壁画的模拟,更是特定的丧葬观念的体现。画像在依赖于墙壁而存在的同时,也打破了墙壁的控制,在视觉和观念上拓展出新的空间。墓葬形制第宅化的转向,为家具的进入提供了基本背景,屏风也因此成为壁画所表现的对象。

目前所知墓葬壁画中最早的屏风图像,发现于陕西西安的两座西汉墓中,即西安理工大学1号墓和曲江翠竹园2号墓。这两座墓皆是带长斜坡墓道的砖室墓,壁画绘制在平面呈长方形带券顶的主室中。两墓壁画内容颇多共性,如其前壁均绘守门题材,两侧壁绘人物活动,顶部绘天象图。这些共性可能反映了西汉京畿地区某些具有普遍性的观念,如墓顶的天象图意味着这个安厝死者遗体的地下建筑,同时也是死者“永生”于其中的世界。但是,如何将以墓砖构建的有限的物质性空间,与图像所塑造的无限的观念性空间结合在一起,两座墓葬却采取不同的处理方式。

这两座墓葬内壁画的风格差异较大,理工大学墓壁画中人物微小而精致细密,翠竹园墓壁画中的人物体量硕大而用笔粗放。理工大学墓两侧壁上人物可辨者近百人,每个人物高约10至15厘米,构成多个组群,有宴饮、斗鸡、狩猎、出行等活动,或在室内,或在野外。

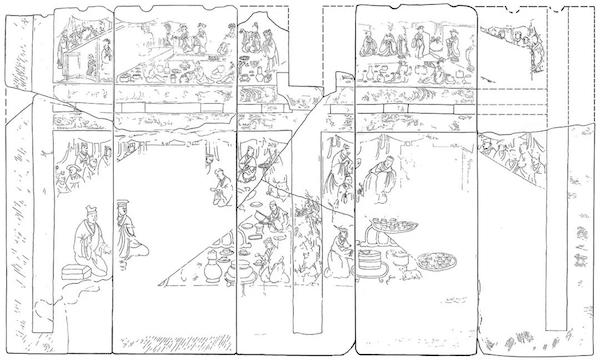

其中发掘报告编号为“西壁第四组”的是一个宴乐场景(见上图),一扇正面而立的宽大的屏风右侧连接一扇较短的屏风,形成半封闭的结构,女主人和六位女性宾客坐在屏风前。三面曲折的桯构成人物外侧的半封闭结构。屏风两侧露出半身的侍女,暗示着其后还有另外的空间。这组人物前方另外两组宾客坐在低矮的榻上,欣赏中央舞者的表演。有学者注意到,画面中的家具是一种“斜边形空间画法”,具有较强的纵深感。但是,这种纵深感只在画面内部成立,而与墓葬的整体结构缺少联系。

与理工大学墓不同,翠竹园墓壁画仅表现室内的人物活动,而不包括室外题材。墓葬坐南面北,四壁所绘20个人物几与真人等大。这些人物皆“脚踏实地”,形成一种与墓葬结构一致的闭合关系。该墓东壁所绘的一具屏风也与人物一样平列在地面上(见上图)。与理工大学墓壁画中的屏风不同,这具屏风像是一张正投影的立面图,没有任何透视效果,其上彩绘的云气纹色彩鲜明,十分清晰。理工大学墓壁画所见,是屏风与其他家具所共同营造的一个理想化场景,墓葬的女主人就出现于其中。翠竹园墓屏风两侧有手执漆杯和漆盒的婢女,屏风前却空无一人。这种虚空,由墓室中央死者的遗体所填补。也就是说,这具画在墙壁上的屏风,实际上是作为死者遗体的附属物出现的,它像一件随葬品,与死者的遗体相配合,布置为一个真实的“现场”。

翠竹园墓的年代在大致在宣、元时期(公元前74年~前33年);理工大学墓大致在成、哀、平时期(公元前33年~公元6年)。如果将这两座墓葬壁画形式上的差别归结为一种线性的时间关系,可能失之简单。更大的一种可能性是,在西汉中晚期这一时段内,长安地区墓葬壁画并存着多个系统。这两种表现方式代表了对于屏风两种不同的理解,理工大学墓壁画强调的是视觉,突出表现出屏风在空间建构中的作用;翠竹园墓壁画强调的是概念,突出了屏风本体的物理属性。这二者固然彼此不能截然分开,但也的确在后来各自有新的发展。

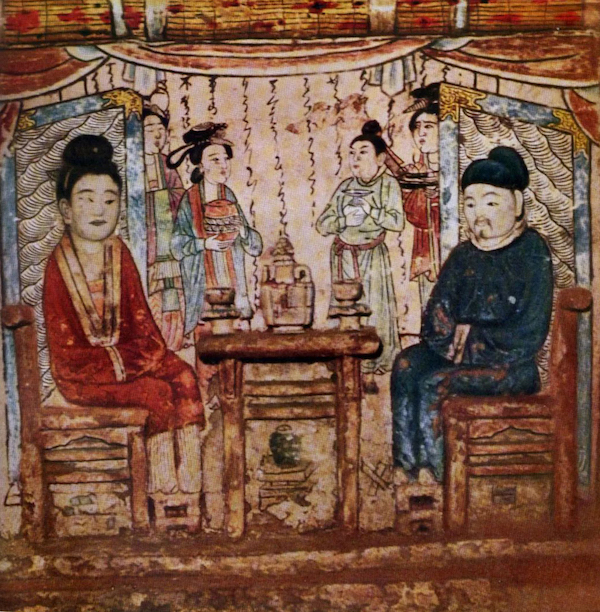

西安理工大学墓壁画屏风前的人物,刻画的是墓主“永生”的状态。这种题材在东汉以后发展出偶像式的墓主像。墓主像重在传达死者理想化的容貌,而不是其个性特征,人物的冠服、姿态,手中把持的物品(如汉代的便面和魏晋时期的麈尾),乃至上张的帷帐、怀中的隐几、环列的屏风,都成为塑造墓主形象不可或缺的元素(见上图)。

在作为祭祀设施的墓上祠堂中,祠主(也即墓主)像是祭祀礼仪的核心。在著名的山东嘉祥东汉武氏祠画中,祠主在一座双层楼阁中接受客人的拜谒,独特的雕刻方式使这一形象呈现为风格鲜明的剪影。在同时期的山东金乡“朱鲔石室”内部的三面墙壁上,这一题材扩展为与祠堂本身结构密切相关的上下两层画像,其下层为宴饮的男性宾主,上层为女性宾主(见下图)。与武氏祠画像平面性的风格不同,这组画像中屏风、桯等家具的线条呈现出强烈的空间感。

“朱鲔石室”画像中的家具多由与底线约40°夹角的斜线构成。在祠堂三壁由中央立柱划分的六个区中,每区刻画一组屏风、床、桯,每壁左右两区的家具对称分列,在石室三壁形成六组伸向远方的平行线。上层的区域空间有限,家具和人物的尺度均大大缩小,但家具的线条仍保持与下层平行。这些平行线令我们回想起西安理工大学墓壁画的发明,但是,后者只是整个墙壁中一个小的局部,观者必须将视觉和想象力结合起来,才能感受这种技术的魅力;前者对于空间深度的表现是全面的而非局部的。复原后的“朱鲔石室”室外面阔4.36米,高约3.4米左右,其尺度使画像可以能动地作用于观者,祠堂三面合围的结构与身处其中的观者建立起一种密不可分的关系。

以欧洲文艺复兴绘画为代表的线性透视法,要求观者有一个固定不变的视点,离开这个视点,画面所营造的幻象便会大大减弱。与之相比,“朱鲔石室”的线条则无意于束缚观者的目光和身体。不仅如此,画面中还隐含着与观者有机的关联和互动,例如在西壁右下区,一位侍者抬起右手,似乎正向观者发出邀请(见上图)。这种结构也使观者更强烈地感受到屏风的存在,不难想象,随着观者脚步的移动,那些家具的线条也会呈现出微妙的变化。这些以直线刻画的富有深度感的屏风,在墙壁内部拓展出多个虚拟空间,成为画像中人物活动的框架,将画像与建筑结合为一体。如此一来,人们所看到的,是一个更为直观的现场。

屏风既可固定,又可移动,它介于稳定与运动之间,可以灵活地在二维和三维之间转换。“朱鲔石室”这个出色的例子正是利用屏风这一媒介,完成了对于绘画空间最具突破性的探索,在某种意义上,也将西安两座西汉壁画墓的追求融为一体。

二

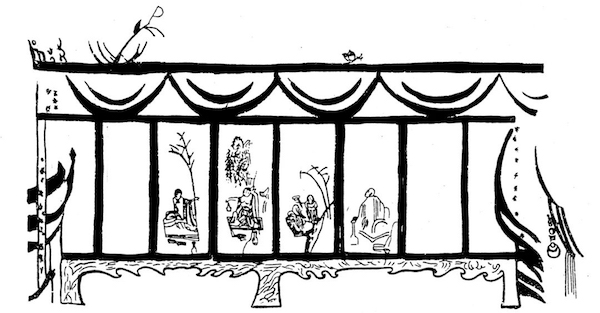

东汉晚期屏风环绕的墓主像,尚不是每一座壁画墓必备的题材,但到北魏以后,却成为墓葬中相当程式化的核心内容。山西大同平城时代的几座墓葬已流行在墓室正壁绘制墓主夫妇正面像(见上图)。到东魏、北齐时期,在一些高规格的大墓中,形成了以墓主夫妇坐像为核心的中心对称式布局。以山西太原王家峰北齐武平二年(571年)司空武安王徐显秀墓为例,沿着两壁绘有大型仪卫行列的长斜坡墓道步入墓室,左右是鞍马、牛车等出行仪仗,正壁是帷帐下墓主夫妇仪态庄严的坐像(见上图)。墓主像背后的屏风既是人物的凭依,也意味着整个仪式的终点。屏风与承载它的墙壁相一致,迫使送葬行列或者进入墓中祭奠的人们将目光终止在墓主像上。

这种布局来源于东魏、北齐京冀地区壁画墓的模式。但在相对偏远的山东地区,几座北齐墓中的壁画却呈现出另外的格局。临朐海浮山北齐天保二年(551年)东魏威烈将军、南讨大行台都军长史崔芬墓是座单室墓,其东、北、西三个壁面上绘多扇屏风,屏风的连续性被北壁和西壁的小龛破坏,但其每一扇仍是完整的,可以满足画框的需要(见上图)。显然,这套壁画的作者首先将他的作品看作独立的“画”,然后才是传统意义的“壁画”。屏风中出现的树下高士很可能是南朝绘画中流行的“竹林七贤”(见上图)。此外,鞍马、舞蹈等常见于其他墓葬的传统题材,也被纳入了屏风这种新的“框架”中。

在济南东八里洼北齐墓中,七贤题材出现于墓室北壁一组八曲屏风中(见上图),其下部砖筑的棺床说明,这是对于带围屏的大床的模拟。有学者指出,由于山东青州、齐州是南北争夺的前沿,所以这两座北朝墓中的七贤题材壁画应受到了同时期南朝绘画的影响。的确,除了文献记载东晋南朝著名画家绘有七贤外,南朝墓葬中也流行这类壁画。许多研究者指出,南京西善桥宫山南朝墓中大幅拼镶模印砖竹林七贤与荣期启壁画的底稿,很可能出自名家手笔。八位高士在墓室左右壁一一平列、坐于树下的格局,应是省略了屏风框架后略加调整的结果(见上图)。这一稿本在南朝多个朝代的帝王墓中被反复使用,反映了该作品在当时已被经典化。北朝墓葬中七贤题材的流行,可视作这一经典的进一步扩散——即使画稿本身未能流传,其题材也继续以屏风画的形式传播。

与上文所述西安翠竹园西汉墓壁画所见屏风相似的是,北朝壁画中的七贤屏风不再强调三维的空间关系,而突出其平面化的特征。但这时期屏风上所绘的不是装饰性“纹样”,而是严格意义的绘画。也正是在这一时期,绘画作为一种艺术形式,开始走向独立。这种历史性的变革表现于贵族和知识阶层的人士参与绘画创作、系统的绘画理论开始出现,同时还表现于绘画的物质形态,即手卷等更为私人化的、便携式的绘画开始流行,介于公共性和私密性之间的屏风画也大量出现。

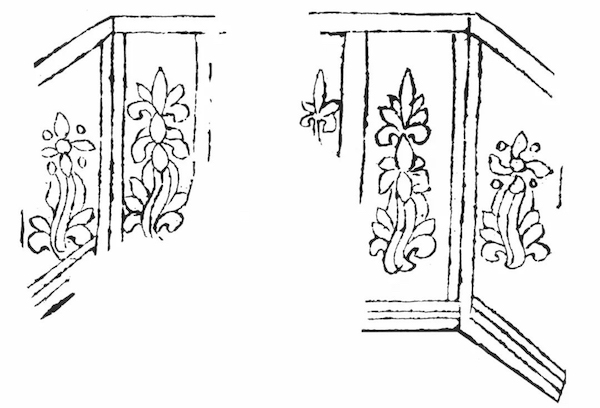

传统绘画史论著谈及这一变化,通常依据的是与东晋、南朝相关的文献以及传世的绘画摹本。但大量考古材料提醒我们,必须超越以汉民族政权为中心的立场,在南北互动的格局下重新思考这一变化。实际上,北朝墓中发现的屏风画远远多于南朝。北魏洛阳时代和东魏、北周高等级墓葬中常见石床,这种安放死者遗体的葬具三面列置屏风,屏风上有风格优雅的阴线刻画像,有的还残留贴金的痕迹。这种石床是对日常所用宜坐宜卧的木结构大床的复制,但是,在多个例子中,床面的前沿安插一对近乎封闭的带短墙的阙,这种结构显然不利于日常起居,而可能象征着死后世界的边界和入口(见下图)。

石床围屏上的画像往往也重在营造一个神圣空间:正面常见墓主坐像,两侧有供墓主出行的鞍马、牛车。很显然,这些内容是与墓室壁画相平行的,只不过,它们已转换为更具有时代特点的绘画形式——屏风画。其中的孝子故事等题材,固然有可能也见于日常生活,但当它们出现于丧葬环境中时,也会被赋予与丧葬相关的象征意义。最耐人寻味的是,屏风画中的墓主通常也坐在同样结构的大床上,其背后甚至保留了带有绘画的屏风,从而构成一种“画中画”的形式。第一层次的“画”围绕着一堆枯骨;在第二个层次的“画”中,死者已转换为不受时间控制的栩栩如生的形象(见下图)。

石床屏风内的绘画很少出现内容、组合完全相同的例子,其背后的原因可能是多方面的。例如,设计和制作这些石床的匠师要在丧葬题材与日常流行的屏风画之间进行选择,他们要面对一个问题:是复制世间流行的绘画?还是为丧葬而专门创作?这二者当然难以截然分开,但是,不同的匠师可能各有其侧重。

匠师手中的绘画资源(如画稿)可能相当丰富,这使我们有机会借助这些葬具窥得当时绘画的一些基本特征。我不再赘述这些作品在形式风格方面的成就,只谈一点,即这一时期的绘画已出现题材类型化的趋势。东晋画家顾恺之(约346~407年)论绘画之难易,提到人、山水、狗马、台榭等门类。其分类的标准,不是绘画的主题、意义、功能,而是绘画的母题(motif),这意味着绘画已不再仅仅被理解为一种表达意义的工具,而更加重视其自身语言的建设。一旦这种分类得以确立,就可能出现艺术家内部更细致的分工。

历史悠久的人物画在这一时期的发展自不待言,更值得注意的是,有多个例子证明,山水已是屏风画独立的题材,而不只是人物画的背景。如在北周大祆主康业墓石床围屏的墓主像中(见上图),人物背后的屏风上以阴线刻出山峦与树木。这种格局的壁画还见于稍晚的山东嘉祥杨楼英山隋开皇四年(584年)驾部侍郎徐敏行墓(见下图)。

该墓正壁墓主夫妇像背后的多曲屏风上也绘有山水,约略可见以青色横向点染的树冠和以赭色平行竖线构成的树干。甘肃天水石马坪文山顶出土的一具石床,年代可能在北周至隋,墓主为胡裔贵族。其围屏画像最引人注目的特征是对于建筑的表现(见下两图)。建筑在这里成为画面的主体,而不只是人物活动的场所,对应着顾恺之所说的“台榭”。

深圳金石艺术博物馆藏东魏武定元年(543年)翟门生石床的一扇屏风上刻墓主像(见下图),在墓主像背后有围屏,与康业墓石床墓主像属于同一类型。翟门生像背后的屏风至少可以看到正面的三扇和左右侧面各一扇,每一扇皆有一株花(见下图),与唐代屏风上每扇画一株花木、一一平列的花鸟画构图十分相近。绘画“分科”的理论,要迟至宋代以后才完备,但有关的实践显然走在了前面。这些单纯以山水、楼台、花卉为题材的屏风,为坐或卧于屏风前的人物提供了独特的背景,成为营造其文化形象新的视觉元素。

三

唐代是屏风画取得全面胜利的时代。开元二十五年(737年)贞顺皇后敬陵出土的房屋形石椁外壁左右后三面立柱之间的墙面,全部被替换为一扇扇屏风(见下图),以阴线雕刻的14幅花鸟画(见下图),昭示着这个新画种已基本确立。内壁的屏风中则是一幅幅美人图。这位皇后的阴宅被营造为一个美人如云、花团锦簇的美好世界,而不是像西汉长沙马王堆一号墓帛画所见的墓主轪侯夫人那样,身处在“上具天文,下具地理”的缩微宇宙中。

作为葬具使用的这类石椁,也见于太子和公主的墓葬中,大量侍者和美人的形象以屏风画的形式装饰在内外壁。制作精美却又缺少个性的画面,显示出这时期屏风画已成为唐代上层社会的时尚。至于死者的身份,则通过石椁的规模、墓葬的形制、随葬品的多寡等表现出来。关于死后彼岸世界的想象很少直接呈现于壁画,而更多地寄托于与墓葬同时建立的用以追福的寺院中。

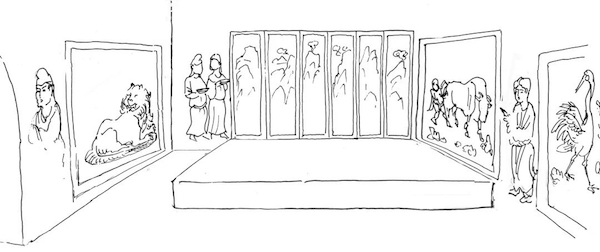

在贞顺皇后去世的第二年,安葬于陕西富平朱家道村高祖李渊献陵陪葬墓区的嗣鲁王李道坚,采用了这一时期流行的长斜坡墓道带天井的墓葬。在4米见方的墓室中(见上图),西壁砖筑的棺床上方绘一具六曲屏风,屏风内绘水墨山水,这是对北朝山水屏风进一步的发展。北壁绘两具横长的屏风,屏风中分别绘昆仑奴驭青牛和仙鹤,南壁西端又绘一具横长的屏风,屏风中绘卧狮。北壁两屏风之间有一男装侍女,手捧毛笔。西壁山水屏风南侧有两男侍各捧一钵,一盛水,一盛墨(见上图)。

画工首先在墙面上设定了一个个“画框”——屏风。屏风外的侍者虽然也是壁画的一部分,但是“画框”将他们与屏风内的图画分隔于两个世界。北壁女子立于两屏风之间,所持毛笔的笔尖压在青牛屏风的边框上,而她身后的衣角小心地躲避开双鹤屏风的边框。这个压在“画框”上的笔尖,显然是画工有意所为,它将女子推到了画工和我们所在的现实世界中。持笔女子与捧水墨的男子高度与真人相差无几,他们手中所持,实际上是同一套文房用具。画工的行动将这些处在不同壁面上的人物联系在一起,他似乎可以随时接过女子手中的画笔,去两位男子那里蘸水取墨,然后再在屏风内挥洒。这一别出心裁的设计,将短暂的创作过程凝固下来,清晰地显示出画工的自我意识:他不再是一位在墓室中作画的匠师,而是可以像那些著名画家一样,在洁净的屏风上一展才华。

几具屏风内的画,题材和风格彼此缺少关联,也与墓主的身份、经历、信仰缺少必然的联系,意味着人们粗略地延续着“事死如生”的古训,直接将日常居室内的绘画转移到地下。这些绘画可以随时更换,在西安市长安区郭新庄宰相韩休夫妇墓(韩休卒于开元二十八年,即740年,其夫人柳氏卒于天宝七年,即748年)墓室北壁,宽大的屏风上不再是青牛和仙鹤,而是一幅山石嶙峋、溪流汤汤的山水画(见下图),其运笔迅捷的风格令人联想到大画家吴道子“一日而毕”的嘉陵江山水。

韩休墓棺床上方的高士图六曲屏风(见上图),仿佛济南八里洼北朝墓屏风的复活。唐人小说中提到的“古屏风”,不是一种简单的古董,而是经年既久的精怪,其中的绘画被视作感神通灵的“术画”,如长安南里王村唐韦氏墓棺床上方的美人屏风(见上图),就很容易令人联想到唐传奇中美人走下古屏风的情节。

“古屏风”还可以理解为一种经典。在新疆吐鲁番阿斯塔那唐西州时期的216号墓壁画的屏风上,绘有金人、石人、玉人,以及生刍、素丝、扑满、欹器等儒家典故中提到的事物(见上图),可能具有某种政治和道德性意涵,也令人想起唐人张彦远《历代名画记》的第一句话:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功。”与这种为数不多的鉴戒、教化题材不同,阿斯塔那217号唐墓壁画中的六曲花鸟屏风则以审美性取胜(见上图),其题材及其构图显然来源于武惠妃石椁花鸟屏风所代表的传统。北京海淀区八里庄唐开成三年(846年)幽州节度判官兼殿中侍御史王公淑夫妇合葬墓正壁为体制巨大的横向独屏(见上图),屏风中央绘一株枝繁叶茂、灼灼怒放的牡丹,两侧对称分布小株的秋葵和百合,下部左右各有一只凫鸭,应是文献中提到的“位置端庄,骈罗整肃”的“装堂花”。在河南安阳北关唐太和三年(829年)赵逸公墓正壁的花鸟屏风壁画,可以清楚地看到上述两种花鸟画构图内在的联系(见上图)。这幅壁画中央绘一金盆,其背后有芭蕉,周围栖息禽鸟蜂蝶。三组花鸟以竖向的宽线间隔,将画面切分为一大两小的三扇屏风,其中两侧成为两扇相对独立的竖式屏风。壁画中可以清楚地看到竖线压在已完成的叶子上,显示出横式构图向竖式构图转换的具体方法和过程。

新近报道的河北平山王母村唐天复四年(904年)崔氏墓石椁内正壁有一具横长的屏风,屏风中以水墨绘山水(见下图),左右壁较窄的屏风上绘花鸟。死者是一位县令的母亲,出身望族博陵崔氏。据文献记载,唐代水墨山水起于王维、张璪等士人,但在图墓的画工笔下出现这类题材,颇值得注意。

在崔氏安葬的这一年,宣武军节度使朱温(852~912年)兵逼京畿,以武力胁迫昭宗迁都洛阳,长安成为废墟。战乱最终导致了唐朝的覆灭,但墓葬壁画仍在各地延续。河北曲阳西燕川后唐同光元年(924年)义武军节度使王处直及其妻妾合葬墓前室正壁的壁画继承了唐代山水屏风的成就(图36),这幅规模更大的画作似乎是崔氏墓山水屏风横向的压缩,其中山石的皴法更为明确。

王处直墓可谓屏风画集大成的例子,墓室的墙壁不止是屏风的载体,而几乎被各式屏风所取代。穿过山水屏风右上角的盗洞,是秘藏死者遗体的后室。后室正壁大幅的湖石牡丹屏风(见上图)延续了北京王公淑墓装堂花屏风的传统,左右壁除了安置两件乐舞石雕,两具大屏风内也绘制湖石、花鸟、竹子。返回来看前室正壁的山水屏风两侧,也是多曲的花鸟屏风,这些屏风一直延续到前室左右两壁。在前室所附加两个耳室,其正壁绘梳妆用品,背后也有小型的山水和花鸟屏风。值得注意的是,主持营造这座墓葬的可能是王处直的养子王都。王都为篡权而幽禁了王处直,但是,正如墓志文字中充斥着华丽精致的辞藻一样,屏风上的绘画也将王处直忧愤而死的事实掩藏在了山色花影之中。

四

唐代中原的画风,还深入到北方的辽代墓葬中。靠近辽上京的今内蒙古巴林左旗前进村墓的墓主应是契丹贵族,其墓室东壁三曲屏风上的花鸟画以湖石和一对仙鹤为中心,绘竹子、梅花和一种不知名的花,绚烂夺目,将中原的风景转移到了遥远的北方(见上图)。同样结构的花鸟屏风还见于北京八宝山统和十三年(995年)兴军节度副使韩佚墓,该墓北壁的屏风中央绘盛开的山茶花。

在契丹统治下的汉人墓葬中,这种主题也在延续。河北宣化下八里辽天庆七年(1117年)张世古墓后室六曲屏风上的仙鹤湖石花卉(见上图),令人遥想到唐人薛稷的“屏风六扇鹤样”。画面在相同的构图中表现仙鹤姿态微妙的差异,仿佛一台摄影机所捕捉的连续画面。张世古之子恭诱死于同一年,张恭诱的墓葬中也绘制了六曲花鸟屏风(见上图),其中仙鹤有无不定,有一只仙鹤居然藏身于湖石的后面。这两组屏风壁画可能出自同一批画工之手,显示出他们在表现这些流行题材时各有千秋的追求。

以上几座辽墓不仅继承了唐代墓葬壁画中屏风画的题材与风格,而且延续了屏风与死者遗体的配置关系。在平面呈六边形的张世古墓后室,六扇仙鹤湖石花卉屏风占据了西北壁、北壁和东北壁,围绕着死者的棺木展开。前进村辽墓屏风两侧有侍者的形象,而不见死者的肖像,实际上,这具屏风同样是死者遗体的背景。这些画面以鲜艳的色彩和勃勃的生机对抗着无情的死亡,为死者提供了一个如同生前居室一样的环境。

这种情况在河南禹县白沙北宋元符二年(1099年)赵大翁墓有很大的改变。该墓前室出现的墓主像完全忽略了存放在后室的死者遗体,而将死去的墓主转换为生者的形象(见上图),可能是对于家祭偶像的模仿。其中墓主夫妇分别安坐在一具装饰着波浪纹的屏风前,两组侍者立于屏风旁。这两组人物背后还有一具立屏,其上是不可辨认的草书,象征着墓主独特的文化趣味。三具屏风的交错关系和侍女半藏半露的身体,对画面的第三维度进一步做了内向的划分;而浮雕的墓主像及桌椅,则对第三维度做了外向的延展。

同样的手法也见于陕西韩城盘乐村北宋晚期墓中(见上图)。该墓北壁上层券顶之下半圆形的壁面上,绘制大幅湖石牡丹和仙鹤,这类传统题材虽然脱离了屏风的框架,但仍与其下方墓主像有着直接联系。与赵大翁夫妇半侧面像的角度不同,这幅墓主像正面的形式仿佛北朝传统的复活。墓主坐在屏风前,其左右的窗子使得“墓室的墙壁”与“画中的墙壁”重合,而屏风后露出半身的男女侍者,则将屏风向前推出,使之不至于像贴在墙上的一张画。灰色的墓砖被巧妙地借用为中间色,墓主黑色的衣冠和屏风洁白的底色十分醒目,画工以色彩将画面进行分层的手法比赵大翁墓更为巧妙。看到其下方忙于备茶、备药的侍者,我们又不由自主地将“墓室的墙壁”与“画中的地面”进行了分离(见上图)。在这种不易为人察觉的转换中,屏风扮演了关键的角色。

屏风上的墨书既有着书法意义,又有着文学价值。已有学者辨读出这是一首五言诗和一首七言诗,前者“古寺青松老,高僧白发长”云云,显示出与佛教的关联。后者“闲骑白鹿游三岛,闷驾青牛看十洲”等句子节选自唐代著名道士吕岩(字洞宾,798~?)的一首长诗。与其将这些诗句与死者的宗教身份进行直接关联,倒不如将其看作一种与彼岸世界相关的符号。墓主两侧备茶与配药的场景,同样也是唐宋以后日常生活中常见的主题。

由于死者遗体的存在,墓主像的有无始终是一个问题,但为墓主设立的灵位却必不可少。在江西乐平九林村南宋名臣王刚中墓的壁画里,墓主肖像再次缺席,但保留了交椅、屏风和两侧的侍女,就像韩城盘乐村墓正壁的墓主起身离开了他的位子。这一主题在四川南宋墓中变化多端,有的在墓室正壁设一交椅或屏风(见上图),有的雕刻一个半开的假门,一位女婢或男仆从门中探出半身。在华蓥南宋嘉定十一年(1218年)安丙夫人李氏墓中,两种方案结合在了一起——在一组屏风的下部雕出半启的门(见上图)。这种不合逻辑的结构,包含了闭合与开放两种观念的冲突与妥协。

金代墓葬壁画中对于屏风的表现并无显著的新发明。值得一提的是山西繁峙南关村金墓东北壁菱花窗右侧一名男子的形象(见上图)。这位头戴展脚幞头、着圆领长衫的男子右手执笔,坐在一案前,案上放置一方砚台。其背后立一扇素屏风,屏风旁是两竿修竹。对照西北壁与之对应的身着铠甲的武士,可知这是一位文官。衣冠、文房用品、家具以及竹子,成为塑造这一典型化、概念化形象必不可少的词汇。屏风窄小素净,竹子也参照文人画家的笔法以墨绘就,皆与文官的身份相统一。在文官与武士之间,是手持各种物品的男女侍者和象征升仙的双鹤,琳琅满目的金银财宝填充于天上地下。这些图像围绕在死者棺床的周围,淋漓尽致地表达了世俗社会关于来世的各种欲望,而原本清雅脱俗的素屏风,也转化为其中的组成部分。

文人的艺术趣味在这个时期越来越成为墓葬壁画所追摹的对象。山西大同齿轮厂元代大德二年墓(1298年)是一位在录事司就职的低等官员的墓,墓室北、东、西三壁四具宽大的屏风上,有以墨笔描绘的山林隐逸题材的画面(见上图)。其笔线墨法不够精到,明显是附庸风雅之作。借助于屏风,不仅将各种野外风光移植到幽暗的墓室,也将文人所崇尚的价值观嫁接到一位俗吏的情感之中。

五

绵延了千余年的墓葬壁画,到元代已是夕阳西下。在此后的时代,壁画墓发现不多,但仍偶有所见。我以一个清代的例子来结束本文。1988年发现于山西长治南寨村的一座清代墓葬因为进水而残毁,只有两幅照片见于发表。该墓坐北朝南,利用这两幅照片可以较完整地拼合出其东壁的壁画(见下图)。在画面左侧厚重的帷幔后,一扇屏风露出一角。绕过这扇屏风,是一个巨大的红色方桌和一扇横幅屏风。帷幔和这些家具构成了一个私密封闭的空间,桌后有两位女子,左侧女子正在饮食,右侧女子则持刀切割食物。备好的茶由两名童子端走,以供墓主享用。桌下的一条黑犬和中部的公鸡为画面增添了生活的气息。

前方的屏风上绘墨色葡萄,令人联想到明代著名画家徐渭(1521~1593年)的画作。徐渭在其中一幅墨葡萄图中题写的诗曰:

半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。

笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。

这具屏风中的绘画很可能也表达了相似的意义。后方屏风中的水墨山水,粗看与隐逸题材的文人画意象并无区别,但是,在墨色的山水之间,一位头戴幞头的红衣男子却使画面主题产生了反转:他抬起左手,指向屏风右上角一轮升起的红日,其寓意是“指日高升”,因此,这位男子并不是一位徘徊在荒野中的书生,而是一位将要平步青云的官员。

这具屏风中所表现的男性对于高官厚禄的追求,与屏风前女子饮食、庖厨的内宅生活没有任何关系。但是,令人惊奇的是,这具屏风右侧的山石,隔着边框,居然与屏风后的一块湖石衔接在一起。官员脚下那处山间平台曲曲折折的边缘,也连接到屏风以外,并延伸到画面最右端,从而使得屏风内外的人物和场景统一到同一个地面上,也将画面从封闭的室内引向开阔的野外。在画面中央一个小耳室的拱门以上绘有两棵松树,松树前后,一人牵白马,一人肩扛上马杌子,白马前后,各有一头鹿。白马寓意“马到成功”,鹿与“禄”谐音。画面右端是两童子,其一持幡,其一捧盘,盘中有一段珊瑚。

这些看似彼此无关的图像,完全可以在墓葬系统中找到互相兼容的理由:墨葡萄反映了墓主的文化品味,同时也显示了画工的艺术素养;美人、饮食和宝物(珊瑚)在死后的世界必不可少;双松象征死者人格高洁,或经世不易;持幡者应是引导死者灵魂的仙童;按照风水等理论精心选择的葬地、葬期,预示着死者可以荫庇其前途无量的子孙。当然,将这些不同的价值观糅合在一起,对于画工来说是一个挑战。在这里,屏风再次显示出巨大的魔力。前方的屏风告诉我们,这只是一幅画,通过屏风,画中世界可以转移到任何一个相异的空间。与这具屏风不同,后方的屏风则是超乎理性的。由于画面内外物象的衔接,屏风的物质性被消解,屏面变得透明,仿佛只剩下一个框架,画中人可以轻易走出来,画外人也可以随时走进去。但是,如果仔细看去,画面内外的景物在保持衔接的同时,又彼此冲突:如果参照红衣男子来看,屏风右侧的山石体量巨大;如果参照芭蕉来看,那块相邻的湖石则小得多;参照画前的女子,屏风中的山水只是一个远景,但远景(山水)却被安置在近景(湖石芭蕉)的前方……

通过两具屏风,这些衔接与冲突,和而不同,构织出亦真亦幻的视觉奇观,将男性与女性、封闭与开放、出世与入世、此岸与彼岸、现实与梦想,全部统摄于同一面墙壁上。

(作者系中央美术学院人文学院教授,本文由作者授权刊发,原载苏州博物馆所编的《画屏:传统与未来》,凤凰出版社,2019年,原文有注释。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司