- +1

马海甸︱余光中译济慈

有“左手写诗右手写散文”之称的台湾诗人余光中,生前还出过几部外国译诗集,寒舍迄今犹存的有两部,一部是香港上世纪七十年代出版的他与张爱玲、林以亮等合译的《美国诗选》,一部是他独立出书的台版《英美现代诗选》。八十年代中,他还出过一部《土耳其现代诗选》,书到手不久,未及细读,就送给了诗人彭燕郊,记得后者在来函中赞赏不已。这书我原以为再买不难,书出手后却一直没再版,倒成了我藏书中的一个缺门,至今引为憾事,一直想动笔的文章《余光中与译诗》只好一再延期。去年,我在香港的网购书店“二楼书店”中买到余译《济慈名著译述》(台湾九歌出版社,2012年版),算是充实了手边余译的庋藏。

我收集余译西洋诗集,原因在他既多年坚持写诗,是享有盛名的诗人及散文家,本职又是香港和台湾诸大学的西洋文学教授,有以诗译诗的深厚底蕴。他不但译,而且在“述”上花了大力气,而这正是大陆译家除个别人外少所顾及的。余光中读的杂书新而多,大量掌握英语诗歌的各种材料,非眼下常见的率尔操觚之辈所可企及。加之英语水平高,对英诗语法分析到家,是以他撰写的英诗评述每能予人以启发,见人所未见。这是笔者读《美国诗选》和《英美现代诗选》留下的印象。

余光中在《济慈名著译述》中共译出济慈十四行诗二十首,长诗三首,颂体诗五首,抒情诗二首,数量不如大陆查良铮、朱维基和屠岸的译本,可惜的是,前人不曾涉笔者仅得《海贲亮之死》(海贲亮大陆又译许佩里昂和海披里安)一首。把发轫于徐志摩、朱湘而迄于余氏的各家中译常备于手边,在阅读或迻译济慈时可以较短长、通流变。余译是继屠(岸)译之后,较多以意大利体还原原诗的试验。但笔者还是认为,此书的主要特色仍在于“述”。他的“述”,涉及的旧译主要有查良铮和卞之琳两家,而尤以前者为多(余称穆译,当然是因查良铮的笔名为穆旦之故,为行文方便,笔者姑从之)。作为六十年前而且是第一个较系统的中译本(穆译《济慈诗选》初版于1958年版,在他生前仅出一版,与《普希金抒情诗选》《拜伦诗选》和《欧根‧奥涅金》不同的是,译者没来得及校订和修改即溘然长逝),因此不可避免地有着这样或那样的讹误和缺失,鉴于重版穆译的出版社越来越多,指出这些讹误和缺失很有必要,以免后人不察,以讹传讹。在这一点上,我们应该感谢余氏的努力。

余光中的“述”大致按原诗的形式分为四部分,即原诗写作的缘起及特色,有关掌故,迻译过程的阅读心得,对前辈译文的批评。近半个世纪以来,英美两国的济慈传记出了不下十部,连同上世纪三十年代美国诗人艾米莉·洛威尔的两大卷本,以及济慈的朋友、诗人利·亨特(余光中译李衡)的回忆录,有关的逸事一谈再谈,笔者不想再重复有关的记录,在文中嚼饭哺人,将写作缘起、掌故再抄一遍,现仅就余氏对穆译的品评兼及他的迻译,略谈一点读后感。

余光中在文中有一段话,说得坦率,笔者却不敢苟同。他说:“穆旦是一位很不错的翻译家,可惜中文还不够好,可以应变的筹码不足。”他所谓的应变筹码,下文有补充:“有趣的是,穆旦的译文比我浅白直露。浅易如能做到‘清水出芙蓉,天然去雕饰’,反而更高明。不过新诗的主流曾是白话诗,译诗一向也以白话为主。问题在于白话诗比文言‘费词’,在翻译往往冗长、直硬,以致长句失控,反而不如文言那么精简而有弹性。所以文言修养不足的诗人的诗人译起诗来,每每捉襟见肘,周转不灵。穆旦的弱点正是如此。”诚如余氏之言,译家能娴熟地使用文言,比只会写白话文起码多了一种应对之法,而不至于临事抓瞎。但译诗尤其是译济慈这样早逝的天才,文白应有一个严格的限度,即以白话为主,文言只能仅限于个别字眼和某些句法(济慈的诗句偶或嵌有古英文,可以适当地还以文言),不问程度地文白夹杂,难免予人老气横秋,甚而一副三家村冬烘的感觉,这岂是济慈的风格?

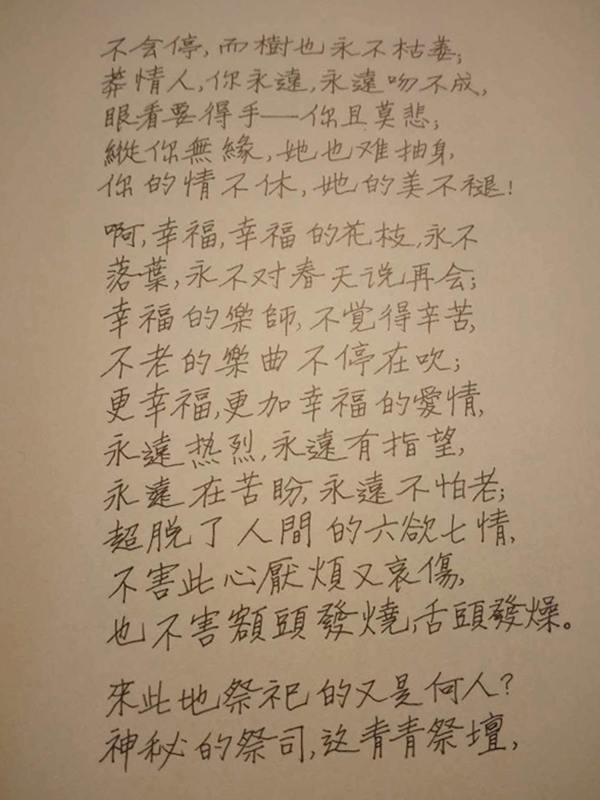

笔者研读穆译有年,却不曾有翻译家语言修养不足或词汇匮乏的感觉,尽量用白话还原西洋诗歌,这是穆旦个人的追求,与语言修养及词汇匮乏无关,尽管他在处理某些诗句时略欠推敲或考虑不周,以致留下了余文提及的诸种缺失。余译之病在文白失调,读起来不甚畅顺,因而堕入早期白话诗人译诗的窠臼。这里引两行《秋之颂》(大陆通译《秋颂》)的译文,俾读者窥豹一斑:“春日之歌在何处,哎,在何处?/别管它了,自己也有歌咏——/当横霞燎艳将逝的薄暮,/把刈后的平野染成玫红。”“横霞燎艳“(barred clouds bloom)和“玫红”(rosy hue),前者失之太“文”,后者则有过简之嫌,玫瑰红简称玫红,未尽规范。

穆旦在济慈诗选的《译者序》中谈到:“济慈的诗在形式上、在语言上都可以说是英诗的高峰,译时力图在形式上追随原作,十四行诗和颂诗等都照原来的格式押韵(只有几处例外),在十四行上面,我更力求每行字数近似,使其看来整齐、精炼。”这话也失之粗疏,因为穆译所有意大利体十四行均未能“照原来的格式押韵”,首段前八句的abba abba两韵只能折中为abba cddc四韵,仅为变体,而非货真价实的意大利体。有文学史记载,英国人移植十四行后,发现英文词汇量不如意文丰富,为不以韵害意,遂将意体改造为英国体,西洋十四行诗的高峰莎士比亚体即由兹产生。中国现代诗歌史善写十四行诗的几位大家,从冯至、卞之琳到孙毓棠,写的也是变体,只有吴兴华是例外。两位名诗人焚膏继晷、殚思竭虑的译事尚且未能臻于理想,可见诗歌翻译尤其是译意大利十四行之难。

与收得《译述》一书的同时,我还买到一册叶欣译济慈的长诗《蛇女蕾米雅》(Lamia,大陆通译《拉米亚》,台北有鹿文化2012年版)。译者是余光中的学生。原文的英雄双韵体在译文中变成长短不一的分行散文,“精简而有弹性”、严格追步原韵的师训在弟子手里已近乎失传。去年年底,济慈的两位中译者余光中和屠岸差不多同时去世,令我们不禁长叹,迻译诗人的承传者安在?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司