- +1

世间再无周杰伦

从去年12月开始,80后90后熟悉的那代流行歌手,陆续以线上演出的形式刷屏。

先是西城男孩(WestLife)在去年年底先拔头筹,然后是4月份崔健在视频号上开唱,3800万人涌入直播间;5月则是周杰伦天王驾到,罗大佑和孙燕姿也在同天打擂;6月又有后街男孩(Backstreet Boys)登场,观看人次4000万。

在现场演唱会几乎绝迹的2022年,线上开唱既是平台引流的百宝袋,又是缓解匮乏的特效药。无数听众相聚在手机竖屏里,挥动着手中的蔬菜,看着镜头里那些从小听到大的歌手们,听着熟悉的旋律,被越来越被怀旧的情绪所包裹。

在一场场事先张扬的怀旧里,周杰伦无疑是药效最强的一剂。

5月份,腾讯音乐把周杰伦“魔天轮2013”和“地表最强2019”两场演唱会搬到线上重映,总观看人次就超过了1个亿;而到了7月份,周董的新专辑《最伟大的作品》上线,数字专辑在内地音乐平台3天就卖出了1.8亿人民币。

周天王营业前的通告

从2000年周杰伦出道以来,《范特西》《叶惠美》《七里香》《夜曲》等便成为80后、90后K歌的最大公约数。20多年过去了,听歌的少年变成了疲惫的中年,而周天王却仍然有一种被歌迷、平台、时代情绪拱到前台的迹象。

而这一时代情绪可以朴素地概括为:无论谁家giegie,都没有当年那批“退二线”的专业歌手能打。

听众们对周杰伦们的怀念甚至超越代际。在QQ音乐和网易云的评论区,不少00后庆幸港台老歌塑造了自己对流行音乐的审美;而小学生快要唱成校歌的《孤勇者》,虽然填词虽略显中二,但演唱者也不是割割,而是48岁的伯伯。

当经历了一轮“害怕年轻人、研究年轻人、谄媚年轻人”的周期后,人们如梦初醒地发现Z世代并非流行文化的全部,“第三代婴儿潮”的80后90后们的品味和偏好不仅未曾老去,而且依然屹立在舞台中央——中文越来越新,中文歌却越听越老。

人们之所以把乏善可陈的《Mojito》都捧成神作,无非是因为歌坛没有下一个周杰伦可供评点。

在《十三邀》里,许知远曾向最有发言权的罗大佑套话:“时代会有高低之分吗……确实有一些时代会更有创造力,有些时代更平庸……”而罗大佑的回答则意味深长:土壤消失,或环境变得太复杂,对创作者来说是一回事[1]。

我们的问题随之而来:华语乐坛究竟是如何走向“沉寂”的?为什么周杰伦们会找不到接班人?

01

现状:乐迷苦神曲久矣

越过山丘,才发现无人等候。

——李宗盛《山丘》

没人能说清周董前面哪张专辑最好,可非要给他的殊荣划个节点,却一定是2006年。

这一年的第12届全球华语音乐榜中榜的颁奖典礼现场,在CCTV,Channel[V]和SMG的见证下,如日中天的周杰伦凭借《夜曲》夺得年度最佳歌曲、最佳创作歌手、港台最佳男歌手、港台最受欢迎MV、港台最受欢迎男歌手5项大奖。

所谓“夜曲一响,上台领奖”,是指由于周杰伦每次登台现场都要放《夜曲》,到了第五次领奖时,一向语速飞快的RAP小王子也几乎词穷。此役过后,更有歌迷将收录《夜曲》的专辑《十一月的萧邦》,戏称为“十一月的嚣张”。

如同李杜文章之外还环绕着王维、高适、岑参和孟浩然,十几年前的华语乐坛,亦如群星璀璨的盛唐诗坛。男歌手有周杰伦、王力宏、陶喆、林俊杰领先的第一梯队,女歌手有“四大三小一蛇团”,在《浪姐3》拿了总冠军的王心凌,不过是三小中的一位。

翻开本世纪前十年的流行音乐榜单,几乎每一首都历久弥新、泽被后世。按当下流行语总结:那时乐坛是神仙打架,现在则是垃圾分类。新歌曝光度劣币驱逐良币,热门榜单掺水,销售数据饭圈化,满街都是低制作、高传唱的短视频神曲。

周杰伦在instagram上说自己很少听别人的歌,因为十几年前写的《以父之名》现在依然流行;郑钧在《今晚九点见》痛批流量榜单是屎,10首歌9首都听不下去;信在《天赐的声音》直指音乐综艺多炒冷饭,新原创在哪里;有博主甚至编了一条洋葱新闻,称马斯克买下抖音之后要删掉背景音乐,可见听众苦神曲久矣。

流行文化的特性,原本是消费对象随代际更替,下一代不必对上一代的标准顶礼膜拜,问题是华语乐坛“啃老”之严重,也难怪会引发各路乐坛老炮直抒己见。Apple Music去年发布的华语音乐热榜,周杰伦旧作占比达54%,当年新歌挤进前100位的,只有《星辰大海》与《这世界那么多人》。

要搞清楚乐坛掌门人为何断代,我们有必要回顾流行音乐过往的流变。

华语流行音乐从八仙过海到青黄不接,一共经历了以下三个时期:一是2004年之前的专业歌手统治时期;二是2004年开启的网络歌曲元年;三是2014年之后的短视频神曲时代。

在2004-2014十年左右的时间,是互联网渗透率和手机渗透率飙涨的10年,此时以《发如雪》《江南》《心中的日月》与《两只蝴蝶》《老鼠爱大米》《求佛》为代表的两种音乐风格平行存在,主流歌手与网络歌手尚可分庭抗礼。

而在2014年之后,随着智能手机的应用与移动互联网的下沉,云音乐与短视频越来越多地成为大众收听音乐、进行音乐消费的载体。发行渠道与生产方式的改弦更张,对乐坛格局的影响大于盗版。与此同时,新一代的选秀歌手、说唱歌手、民谣歌手也井喷式出现,进一步稀释了那批老歌手的话语权。

华语乐坛末代全民天王

比如并列“QQ音乐三巨头”的许嵩、徐良和汪苏泷,都是依靠在线音乐积累起流量与受众,《吐槽大会》中王建国的段子,最为形象地阐述了王座交接的迷惑:汪苏泷被称为“小学生心目中的周杰伦”——“周杰伦不是还在吗?那周杰伦在小学生心中到底是谁呀?”

小学生即便真不认识周杰伦,也不是小学生的错,专业歌手推歌间隔越来越长,除了林俊杰还持续产出《飞云之下》《将故事写成我们》等金曲,同辈音乐人不仅新作锐减,传唱比例还很低,远不如“你笑起来真好看”和“我们一起学猫叫”。

在短视频神曲时代,一首单曲的制作与分发逻辑与前代截然不同,歌手的筛选体系与作品的评价体系也完全不同。抖音虽然不是音乐平台,但它对音乐有一种功能性的需求,这也加剧了产业链的重塑。

邓紫棋对新规则的认识

创作上,bgm里15秒的副歌是否洗脑成为一首歌的爆红标准。在几句上头旋律等于流量密码的新玩法中,对经典模板进行改编、短平快地调动听感即成创作风尚。音乐博主范筒统计了近两年在抖音最热的26首歌,发现只用了“4536”“6415”和“卡农”这三组和声,共同点是结构简单、旋律顺耳、曲风套路[3]。

运营上,互联网的算法推荐顶替了唱片工业的传统分发。后者长周期、高投入,要历经电台打歌、音乐杂志、唱片运输和实体店销售;而算法推荐之下,中小工作室寄望于广投放、低门槛的二创神曲,虽然成功率低,但只要中标,就能可观变现。而用户刷到bgm之后返回搜歌,表面上是人找歌,实际上是歌找人。

策划上,唱片企划与制作人权威失效,“watch dog”的精英意志被互联网的扁平化取代。在实体唱片的黄金年代,企划会负责一张专辑的整体概念,歌手出道也要经过层层筛选。而在网络时代,音乐的艺术性要全面让位于流行趋势与实时数据,古风火就做古风,戏腔火就推戏腔,魔改dj火就复制魔改dj[4]。

评价上,流量榜单让专业乐评变得无足轻重,旧评价落寞贬值,新歌无法纳入经典化流程。当乐评人愈发被综艺节目当成反向引流的工具,如何评价一张新专辑就只剩资讯号的拼贴搬运[5]。而新崛起的流量榜单则完全是饭圈逻辑:因为这个人火,所以歌必须火。

从质量到流量,从创意到模板,从icon到idol,乐坛“易主”的效果可谓立竿见影。在物质欠丰的90年代,于纷乱嘈杂发现一曲天籁,是穿过雾霭森林去寻找美;而在本世纪的第二个十年,美已经唾手可得,但都是如法炮制的盆景。

80年代的华语音乐

与其它艺术形式一样,伟大的音乐不产生于真空之中,它来自技术条件、产业结构和社会环境的共同塑造。从来都是时代选择了艺术形式,而不是伟大的艺术家造就了时代。

这里可以略作回答,为什么周杰伦之后再无天王?

一、在娱乐形式丰富的今天,音乐遭遇降格,纯粹的音乐消费变得小众,音乐独立性也越来越弱,更多沦为短视频、综艺、游戏的配乐或背景板。而音乐行业与音乐巨星的关系,是皮之不存毛将焉附。

二、互联网分众市场的出现,高分发效率、低分发成本改变了信息环境,这决定了不会再出现大众集中消费少数歌手的情况。窦唯、张楚还在做新专辑,周华健、张信哲还会有巡演,但消费者的注意力只会越来越少地分配给他们。

三、流量神曲本身歌红人不红、重量不重质的特点,使得它在很快会被下一批大俗歌取代。套路成功、创意失败的结果,是很难有作品沉淀下来。连好歌都没筛出几首,又怎么可能迎来不世出的王者?

四、根据流行文化的“年龄壁垒”理论,流行音乐的主流受众永远是14-28岁左右的年轻人,并且认知随之固化[6]。有句话叫“鲍勃·迪伦还在唱,他的听众已经老了”,意味深长地道出了经典的隽永与审美的忠诚。正因为音乐有高重复性消费的特点,因此老乐迷更难体认新偶像。

历久弥新的鲍勃·迪伦

当然,除去外部因素,华语乐坛之所以再无新天王,最重要的原因是音乐产业经历了前所未有的洗牌与动荡:繁荣的市场可能会有巨星,萧条的市场一定难有巨星——伴随2004年网络时代来临的,是盗版,而盗版带来的,是萧条。

周杰伦那代人的幸运,是坐上了行业萧条与前互联网的末班车,在实体专辑的最后时光缔造了乐坛盛世,而此后的唱片业,却如同经历安史之乱。

02

剧变:天作孽与自作孽

曾经让我陶醉的碎片,全都散落在街边。

——新裤子《没有理想的人不伤心》

2021年11月,电影《梅艳芳》的路演现场发生了一件糗事。

在活动现场,《中国好声音》第十季的冠军伍珂玥为了表达对梅艳芳的崇敬,拿出了自幼收藏的盗版CD,主演之一的杨千嬅看到后当场变了脸。这个令人尴尬的细节,是歌坛后浪的无心之失,却足以令杨千嬅这代从业者感到锥心之痛。

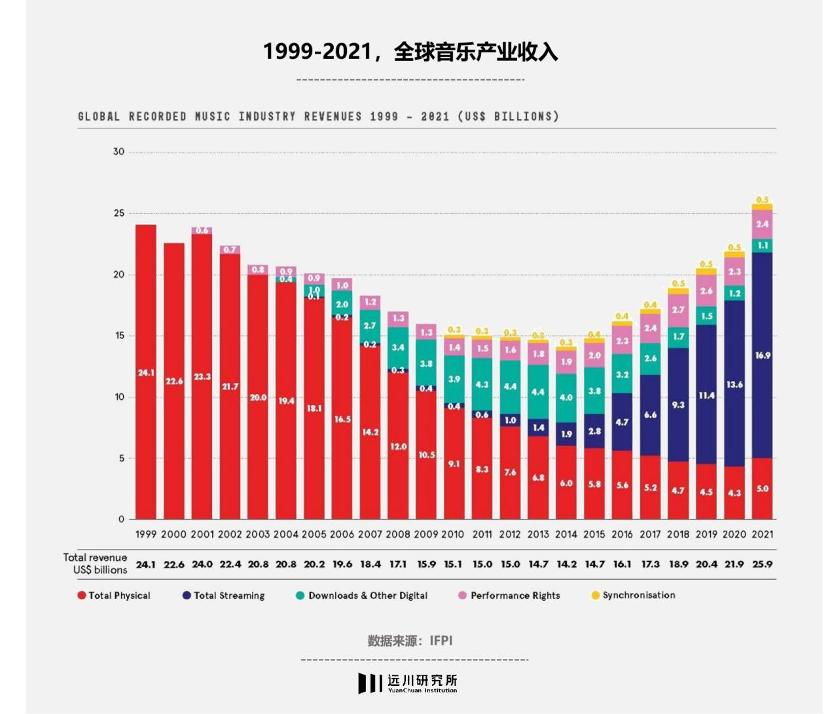

盗版正是音乐产业由盛转衰的祸首。国际唱片业协会(IFPI)发布的《全球音乐行业报告2022》显示:去年全球音乐产业259亿美元的总收入,刚刚超过1999年241亿美元的历史巅峰值,各种形式的盗版,造成了当中“失去的二十年”。

在剧变之中,唱片业的龙头由五大(90年代初的华纳、宝丽金、百代、索尼、BMG)变四大(90年代末的环球、华纳、索尼、百代),再变三大(2011年后的环球、华纳、索尼),波折可见一斑。

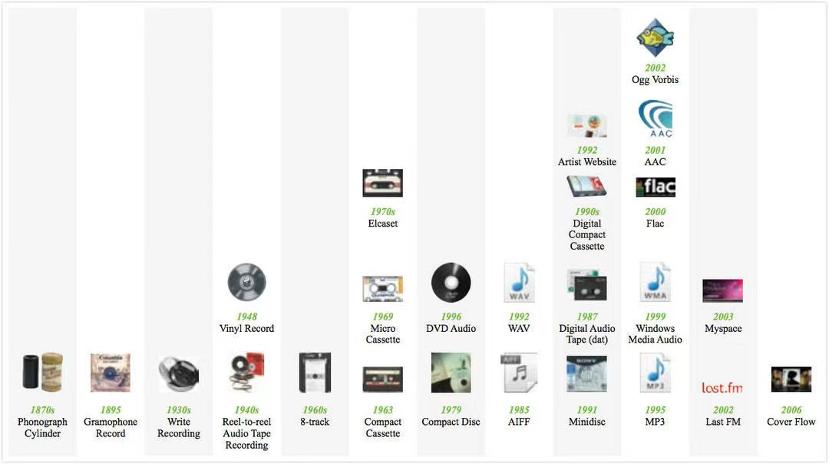

让我们站在更长的历史维度,对流行音乐商业史做个简易断代:

1.0时代(1950-1980)

唱片介质:实体音乐

音乐风格:摇滚乐

商业卖点:卖专辑

生产原则:匠人精神

受益方:制作方

2.0时代(1981-2014)

唱片介质:数字音乐

音乐风格:流行音乐

商业卖点:卖金曲

生产原则:工业流水线

受益方:制作方/盗版方/科技公司

3.0时代(2015-)

唱片介质:云音乐

音乐风格:电子音乐

商业卖点:卖版权

生产原则:数据算法

受益方:版权方

《音乐是如何变成免费午餐的》一书,讲述了“数字下载”这项新技术如何转瞬搞垮了一个世界性的产业。作者斯蒂芬·维特坦言,从21世纪开始后,他没有为购买音乐花过一分钱,因为MP3早已塞满了同代人的硬盘。

仿佛60年代的毒品实验,整整一代人都深谙音乐盗版是法不责众。

对Y世代来说,“下盗版”不仅是获取音乐的方式,也是一种互联网亚文化。在纳普斯特(Napster)与比特流(BitTorrent)缔造的盗版盛世中,存在一条清晰规范的产业链路:上游从光盘制造、运输、销售等实体环节偷出唱片;中游由“软破社区”(The Scene)压制格式,上传私人服务器;下游流入海盗湾、LimeWire和Kazaa等公开网络。

海盗湾联合创始人Tobias Andersson

软破小组RNS是软破社区中最著名的一个,对痞子阿姆的专辑《阿姆秀》,RNS在正式发行日期的25天前就完成翻录。在RNS小组的全盛时代,上到唱片巨头,小到独立厂牌,全都被其渗透。2006年,RNS泄露了4000多张唱片,NFO文件记录的名字,可以直接拿来当格莱美的邀请嘉宾名单[7]。

技术极客做盗版的初衷是对抗资本,不是为了逐利,因此软破社区内部纪律严格,对MP3编码、发布、防泄露的“盗版法典”长达5000字,发布标准的委员会甚至封自己是“另一个美国唱片工业协会”,颇有牛群、冯巩相声《小偷公司》里“小偷计划生育”与“贼窝防盗工作”的风范。

但理想终究不敌人性,这种带有“文化乌托邦”色彩的混沌守序,还是被后加入者的见钱眼开打破。一盘CD从被偷出、被压制、被泄露再到被下载,最快只要48小时[7]。

值得一提的是,在盗版MP3刚出现的阶段,反而刺激了唱片销量,这是由于缺少足够好的便携式播放设备——你不可能拖着台式机到处走。1998年由世韩(Saehan)推出的第一款MP3播放器MPMan,售价600美元,只能储存5首歌。

初代iPod能装1000首歌

但如果技术进步到把硬件做得跟饼干一样小,内存超级大,且不分场景实现收听,一切就都不一样了。2001年10月,iPod一经问世迅速火爆,成为消费电子领域划时代的产品,苹果股价上涨7倍。次年,唱片销量进入下跌曲线。

音乐巨头当时没有坐以待毙,却赢错了官司——禁了作为资源提供者的纳普斯特,却对帝盟(Diamond)随身听的合法性束手无策。原因很简单:科技本身并不能被起诉。虽然乔布斯主推音乐文件往AAC格式转变,但iPod始终兼容MP3格式,书中有一个比喻:如果把音乐盗版看成毒品制造,苹果就如同发明了毒品蒸馏器[7]。

音乐产业研究者蔡哲轩指出,当耗费了巨大成本做出的唱片,最后却因免费下载而收不到钱,产业只能更加丢卒保车,创作者生态愈发马太效应——“周王陶林都在2000年前后拿出了自己最好的作品,继而稳居头部,这是他们的运气。之后产业生态全变了,你再有才华,唱片公司也没那么多钱投资新人。”

郑钧对盗版的批判

长期盗版使得唱片业元气大伤,缺少足够的资本扩大再生产。具体到华语音乐,原本有“新马制作,台湾秀场,内地接盘”的成熟经验,却因利益返回链条的截断,大规模投资、专业化分工和大众化消费皆成泡影。音乐成了当时的“特困行业”,太合麦田CEO宋柯甚至在2012年转行卖烤鸭。

“千禧一代”的花团锦簇,只是流行音乐的小确幸;下一个周杰伦的胎死腹中,才是音乐行业的大失去。当然,在萧条年月,乐坛仍呈现出了神仙打架的局面,这是因为文化产业有其特殊性:经济再困难,也还是会有好作品出来。但造血失败,繁荣终究是昙花一现,不可持续。

然而,也有不少从业者认为:盗版只是导致市场崩坏的外因,唱片工业的内在弱点才是为人忽略的关键[8]。

这个比盗版更致命的缺陷是“专辑式微”。它不是指专辑形式消失,而是唱片业在80年代进入企业化运作后,营销重点由卖专辑变为卖单曲。

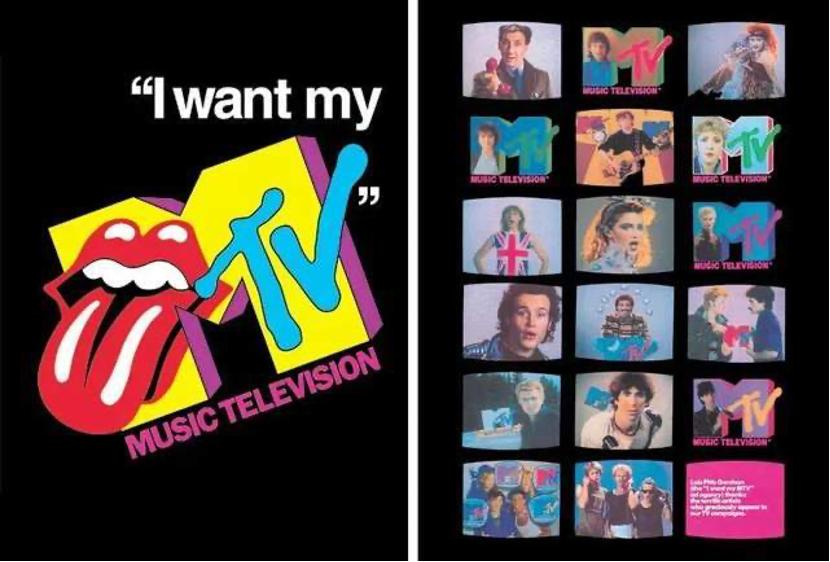

1981年,派拉蒙成立了MTV音乐台,这标志着以专辑为基础的摇滚乐的没落,而以单曲为载体的流行音乐拉开了复兴序幕。当时大的社会背景是,“垮掉的一代”落幕,反主流的思潮被商业化的观念逼退。对唱片业来说,借助“视觉文化”进行金曲推介是绝佳的杠杆,一首主打歌爆红,就能有效拉动整张专辑销量。

派拉蒙的MTV音乐台

笔者中学时的流行音乐启蒙——福建卫视后于2012年停播的《非常音乐》,每天12点都是应接不暇的新歌榜。打榜机制的合理性就在于,内容行业出成绩实际是看长板——同样两张专辑。A专辑1首歌90分,剩下9首40分;B专辑10首歌全是60分。A专辑可能会火,B专辑一定卖不出去。

专辑仍然存在,但从“死磕质量”变成了“有机搭售”,不同于摇滚乐队那种值得乐迷花上2小时完整聆听的艺术表达,工业流水线开动之后,水军电话造假、贿赂电台主持、重金砸MV拍摄,都能将二三流歌手的平庸之作“变废为宝”,这给了投机者钻空子的机会。

不过兼做唱片收藏的蔡哲轩则认为,唱片能容纳一小时左右的时长,是介质发明决定的,哪怕顾客因为喜欢单曲而不得不购买整张专辑,也不见得是资本“强制搭卖”。原因在于文化产品不是快消品,没有统一的标准:在创作者那里,10首歌本就不可能质量均等;从消费者来说,也存在着不同的欣赏口味。

但无论如何,商业化运作与规模化生产令唱片巨头实现了利益最大化。随着CD在80年代初对黑胶的替代,产能提高更是让单件产品成本降到1美元以下,而售价却提高到了16.98美元。路径依赖的副作用,是在无形之中降解了行业抵御未知风险的能力。

全球三大音乐巨头

按张亚东的说法,96年做《浮躁》,00年做《寓言》,唱片公司是完全抵制的,觉得这太不商业了,只是因为王菲是巨星,才有豁免权[9]。可当整个产业把创意越来越多地变成生意,让套路越来越多地取代灵感,一张专辑带给消费者的掠夺感就会大于获得感。虽然这只是感觉,却会在未来影响消费决策。

2003年,iTunes开启数字音乐售卖。乔布斯向环球音乐CEO道格·莫里斯承诺,每卖出一首99美分的音乐,就给他当中的70美分。但莫里斯很快发现,iTunes上架后,数字下载的收益只占环球音乐当年总收入的1%,完全无法掩盖实体销量的下滑[7]。

道理非常简单,即便第三代iPod已经可以容纳一万首单曲,消费者装满设备也无须真的花上9900美元——无论环球还是苹果,都低估了大众持有的免费MP3的数量。但iTunes对音乐行业真正的“威胁”不是盗版,而是单曲下载:这意味着在正版渠道,人们可以只购买主打歌,而不是整张专辑。

音乐介质进化史

比起盗版带来的是“没必要付费”,搭售的隐患此刻暴露无遗,当听众有权决定自己要听哪些歌,它意味着某些内容“不值得付费”。编一条没品笑话,正是苹果“终结”了唱片业的金梦——听盗版用iPod,买正版用iTunes,两款产品实现了对实体专辑的双杀。

但客观地看,这或许是音乐行业“琴歌不自爱,受贬无人听”的果报,在当时,主流唱片公司仅剩的顾客除了收藏爱好者,就是那些压根不会上网找文件的人。

03

迷思:重整河山待后生

一年过了又是新的一年,

每一年都曾经是新的一年。

——罗大佑《现象七十二变》

美联储前主席格林斯潘早在80年代就分析过音乐盗版,最后给出一个看上去不用高等经济学也能得出的结论:资本主义的成功需要法律的强势介入,如果遏制盗版的政治意愿不存在,正版市场就永远形同虚设。

2015年7月,国家版权局发布“最严版权令”,中国的网络音乐服务商一共下架了220万首未经授权的作品,这是国内音乐市场正规化的开始。而在行业内部,反攻号角在2014年末也相继吹响,国内外的领军者分别是周杰伦与泰勒·斯威夫特。

周董的创举,是《哎呦,不错哦》于2014年12月上线QQ音乐,成为华语音乐首张数字专辑,为正版付费开创新模式;“霉霉”的底牌,则是在2014年11月,因对Spotify的免费服务不满,从全球最大的音乐流媒体撤下了自己包括新专辑《1989》在内的所有作品。

“霉霉”《1989》专辑封面与宣传照

拒绝让《1989》登陆Apple Music时,“霉霉”在公开信中抨击了“苹果在三个月的试用期不向音乐人付款”的决定,她的举动最终引发了行业的集体抗议,流媒体与艺术家开始在美国国会对簿公堂,不断商议新的版税分成,而在此之前,一个在 Spotify有几百万次播放量的艺人只能收到几百美元[7]。

音乐人在14年末15年初的收复失地,也有几路“援军”配合:一是FBI与国际刑警组织打掉了“软破社区”的产业链,抓获了始作俑者,物理上消除了盗版源头;二是智能手机的应用,从07年的iPhone到10年的iPhone4,iPod销量一路下滑,最终禅让于同门[10];三是网络带宽的进步,流量不再抵万金,在线听歌取代了下载。

唱片业在MP3发明后丢失的战线,终于在数字音乐正版化的阶段找了回来,此前人们听歌是为设备花钱,彼时才转入为内容付费的正轨。而巨头们重振旗鼓的思路,也从卖音乐变成了卖版权——得版权者得市场,独家版权才更香。国内平台为构筑这道的竞争壁垒,不少非一线歌手的授权费都炒到了千万级别。

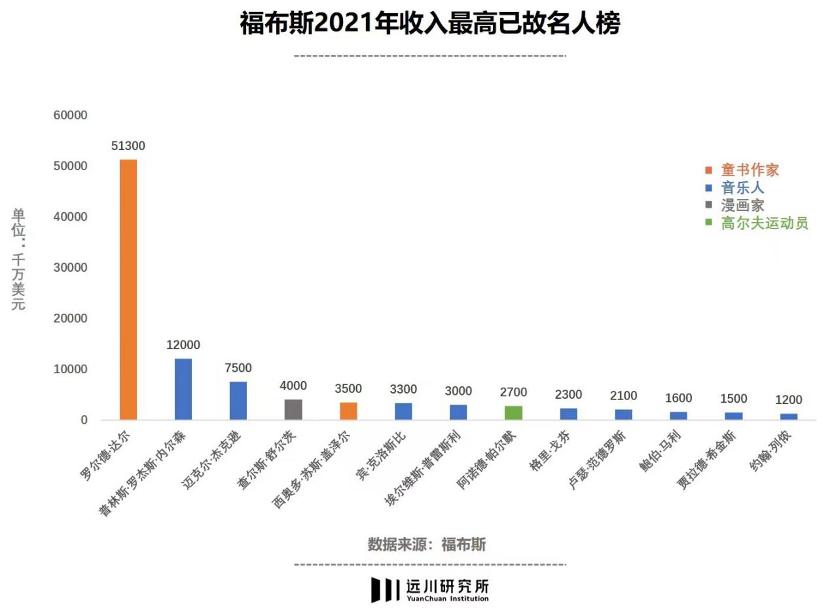

版权生意是个黑箱,而对它的争抢实则“古已有之”:周杰伦07年成立杰威尔,第一件事就是向老东家赎回此前专辑的版权;福布斯的《2021收入最高已故名人榜》,前13人中9个是玩音乐的;鲍勃·迪伦诺奖封神后,词曲版权卖环球,录音版权卖索尼,都是天文数字。

当然,生财最有道者,还是迈克尔·杰克逊。1985年,MJ以4700万美元的天价从ATV版权管理公司手中买下了披头士乐队大部分音乐的词曲版权,接下来的二十五年,披头士乐队的词曲库增值了20多倍,数字3倍于美国股市投资回报率。MJ于2009年去世时,旗下披头士乐队词曲库市值超过了10亿美元[7]。

在音乐行业,唱片录制与版权管理是并行存在的两块业务,只是在过去的二十多年,由于全球化与互联网,二者关系戏剧性地发生逆转。这里最合适的比喻,是《一代宗师》的面子和里子——卖唱片是音乐行业的面子,卖版权是它的里子,当里子亲自下场摆事儿,说明光鲜亮丽的那一面早已独木难支。

虾米在去年2月停服后,创始人王皓被援引最多的观点就是:以前的唱片公司制作音乐才能赚钱,现在只要攥着版权,满世界采购音乐就能钱生钱[11]。作为国内最重视信息收集、流派整理与UI审美的音乐App,虾米在“烧钱拉锯”中的退场令人扼腕,但在商言商,版权是“欠缴的学费”而非“资本原罪”。

QQ音乐、虾米音乐、网易云音乐的流派对比,虾米最精细

过去音乐行业的低谷,既是没有完善的版权保护体系和合理的利益分配机制,又在于流量平台攫取了巨额利润却又不想为创作源头补血。所以说,饿了十几年的唱片业利用手中经典老歌版权回血,是补缺口,而非躺赢,即便扳回一城,也改变不了竞争格局的重塑。

音乐行业复兴的本质,是终于从网络平台身上拿回了自己的钱。在CD销量最惨淡的年月,几大巨头曾给下载盗版的单亲妈妈发传票,后被证明是个昏招。唱片业最应该做的就是像现在这样——谁因音乐获益,谁就向我付费。

市场繁荣是出巨星的前提,任何一个行业都是如此。在周杰伦出道的世纪之交,热门专辑仅在台湾市场就可以卖出百万张销量,当年歌坛流行过一句话,“词曲作者靠着最红的那首歌,一定可以买辆宝马[5]。”

而且从变现上看,相对于更多参与者分润的实体专辑,数字专辑是发行商直接对接渠道,低客单价、高毛利率,走薄利多销路线,更利于创作者本身。在CD时代,发唱片其实也是艺人的成本,需要靠后面的走秀、商演、演唱会才能回收价值,而数字专辑的化繁为简,正可替阿黛尔这类不喜欢演出的歌手减负[12]。

Spotify是流媒体付费订阅的领头羊

就在2011年,国际唱片业协会还称中国数字音乐99%都是盗版,十年之后,中国已是全球第6大的音乐市场。音乐产业媒体MBW统计,去年环球、索尼、华纳三大集团每小时收入260万美元,每天收入6330万美元[13],这一数字既得益于营收占比65%的流媒体,也得益于正版化率96%的中国市场——真金白银往里砸钱的饭圈少女。

《见字如面》曾经读过李宗盛的一封信,他感叹音乐产业沦为粉丝经济的下游,并谴责一些同行利欲熏心地迎合受众,投喂消费者垃圾。对此,有从业者认为,李宗盛的道理对,但它不能在今天当饭吃。唱片业与消费者的关系,如今已经完全倒置,在很长一段时间内,音乐不“寄人篱下”便很难活下来。

李宗盛《听音乐的人,你喂他猪食,他就变成猪》

但即便如此,也很难讲二三十年前是流行音乐最好的年代,而现在是流行音乐最坏的年代。音乐产业当下的混乱,是洗牌过程的必然。拿精英主义的硕果比对草根主义的探索,当然会得出“今不如昔”的武断结论。何况辩证地看,今天的乐坛也并非一无是处:

一、歌曲制作上,以前的音乐人依赖唱片公司的资源,今天则更加独立。

超载乐队主唱高旗说,在90年代,全国能出专辑的乐队就几个,进棚录一张专辑得排很长时间。但在今天,“一套Pro Tools软件就是一间录音室,一个MP3解码器就是一座唱片压制厂,一个种子搜索引擎就是一个发行网络”,当一台笔记本足以包办一切,比莉·艾利什这种“卧室歌手”才能应运而生。

二、音乐获取上,用户可以最快速度获取音乐,最大限度消费音乐。

在网络时代之前,一个普通的音乐爱好者很难听到披头士、齐柏林飞艇或是平克·弗洛伊德。出生在山西大同天镇县的张亚东回忆,少年时为了买一张罗大佑的专辑,需要站7个小时的绿皮火车去北京的外文书店[9]。但在流量下沉的5G时代,算法营销解决了这一切。

三、艺人选拔上,草根素人迎来春天,原创舞台会呈现多样化的声音。

过去唱片公司选人,有原则却也容易固化,形成局限性。比如唱《用心良苦》的张宇,就曾在专辑《温故知新》中吐槽过将其拒之门外的滚石——“学小孩子般的从这一格跳到另外那一格,却怎么也跳不进挂着‘滚石’二字的大门。”而在今天,出人头地的路径变得多元,实力唱作人不必再大器晚成,屈居幕后。

当然,产业格局重塑后,亟待解决的问题也不少。

首先是网红歌速红速朽,内容同质,80年代“搭售”是酒里兑水,算法时代“倒模”是水里兑酒,整个行业没有参考就不会写歌,没有套路就找不到调,也难怪抖音热榜多被越南歌占据。

其次是当曝光渠道局限在综艺与短视频,音乐人也得适应新场域,郑钧上综艺涨了一批粉,有留言说“钧哥,你的歌写得太牛了”,这让他略有伤感——“我都牛了好几十年了,你才发现?”

而在网易云音乐几年前的《中国独立音乐人生存现状报告》中,不少音乐人认为颜值不够是影响作品推介的主要因素[14]。

最后是人才选拔与评价体系的崩坏,如今衡量音乐好坏只剩下数据,奖项也不再具有风向标的作用,艺人成名路径虽多,但核心似乎也不再是实力,而变成了人气与话题性。崔健说国外有格莱美,有Billboard榜单,有MTV奖,奖励机制一直很完善,促进了音乐工业的良性竞争。

著名的《滚石500》榜单

而在欧美日韩,则是与之相对的另一番图景:音乐市场付费渗透率高——Spotify的50%远大于腾讯音乐的10%;工业体系成熟健全,传统唱片业影响力尚在;《NME》《滚石》《Pitchfork》《Slant》《Spin》等权威乐评机构与专业奖项仍参与专辑的经典化;这是国外仍然能出泰勒·斯威夫特、贾斯汀·比伯等新星的重要原因。

04

尾声

在感叹“为什么如今没有好歌”之前,我们不妨问自己这样一个问题:我们究竟需要什么样的音乐?

2007年,姜文找到了日本作曲家久石让,让他为《太阳照常升起》配乐,这段被逼出来的配乐后来也成为了《让子弹飞》里余音绕梁的经典旋律。姜文当时给久石让只提了一个标准——“比莫扎特写得好一点就行。”久石让气得摔门而出,劝回来之后,姜文又说——“那比他稍微差一点怎么样?”

虽然张亚东认为,流行音乐成功的秘诀就是似曾相识,不要求太多创造力,而是用最简洁的方式、最熟悉的旋律打动别人——“这个旋律好像听过,才能让更多人接受。”但在久石让的案例里,却蕴含着一种不甘趋同的超越性。

套路会让一首歌在十几秒里脱颖而出,但能沉淀的作品却是在套路中追求陌生性。因为当技术喧宾夺主,会减弱艺术本身的美感。好的音乐是虫鸣鸟叫、云升雾落,是灵犀一点通、用意不用力,是懂得过犹不及。郑钧说,艺术的伟大就在于它从本质上反逻辑、反控制,否则梵高和毕加索早就复制出上千上万个[15]。

可当行业追求快速回报,那种慢工出细活的匠人就失去了位置。不是他们写不出经典,是时代不需要经典——即某个阶段的市场环境缺少孕育经典的土壤。

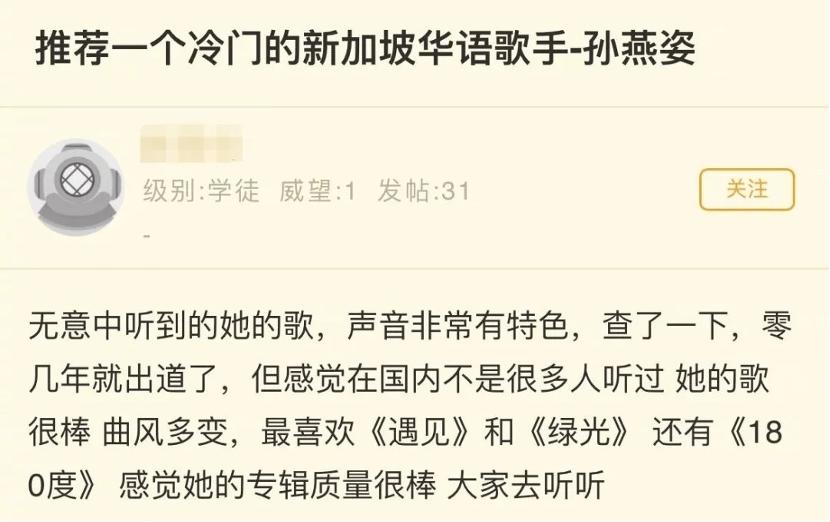

幸运的是,从“冷门歌手孙燕姿”的破次元壁事件中,我们实际上可以看到,新一代的听众并不缺乏审美与判断——即便误以为孙燕姿小众,却仍然清楚什么是“好”——只要让他们接触到“好”的东西,不怕年轻人不识货,就怕年轻人货比货。

人民群众的眼睛是雪亮的。时代永远需要经典,时代永远会诞生经典。

参考资料

[1]十三邀-罗大佑,腾讯新闻

[2]短视频歌曲泛滥时,主流专业歌手在干嘛,范筒

[3]为什么现在流行的都是大俗歌,范筒

[4]乐坛职人百科,范筒

[5]什么时候会有下一个周杰伦,范筒

[6]华语流行乐坛后浪奔涌,能否终结“原创乏力”,文汇报

[7] 音乐是怎么变成免费午餐的,斯蒂芬·维特

[8] 华语乐坛,何以至此,新音乐产业观察

[9]十三邀-张亚东,腾讯新闻

[10]完成历史使命之前,iPod到底为苹果赚了多少钱,界面

[11]虾米创始人王皓:我觉得没什么好怀念的,摩登天空ZERO

[12] 数字音乐从量变到质变,北京晨报

[13]终于,音乐产业熬出头了,新音乐产业观察

[14]中国独立音乐人生存现状报告2016,网易云音乐

[15]巅锋-郑钧,腾讯新闻

作者:鲁舒天

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司