- +1

那些编词典的怪人

你是一个网络语言的爱好者。从“我也是醉了”到“然并卵”,你尽量搜集每一个最新的语例(对你来说,看了春晚的相声小品才知道某个流行语,不啻于一场侮辱),不仅要追溯最原始的出处,还要给出最精确的释义。你每天都在微博上浏览好几个小时,生怕漏掉任何一条流行语,尽管如此,你仍然感到力不从心。因为互联网之大,众声喧哗,你一个人根本忙不过来。于是,你发了一条微博求助。不少私信随即向你涌来。大部分一塌糊涂,你匆匆扫上一眼便迅速删除,可是,有一条私信引起了你的注意:它对刚刚流行起来的“蓝瘦,香菇”做了详尽的释义和精细的考证,而且措辞彬彬有礼,斯文周到。你赶紧点进这位神奇的网友的页面,跟他互关。从此以后,最新的网络流行语就从这位网友那里源源不断地传了过来。如此这般持续了好几个月,你对这位见闻广博又和你趣味相投的网友大感好奇(虽然他在微博上只转发各类段子,绝口不提自己的生活),打算跟他线下约见一面。万万没想到,你竟然发现,这位网友是个重度网瘾患者,正在某个网戒中心接受电击治疗……

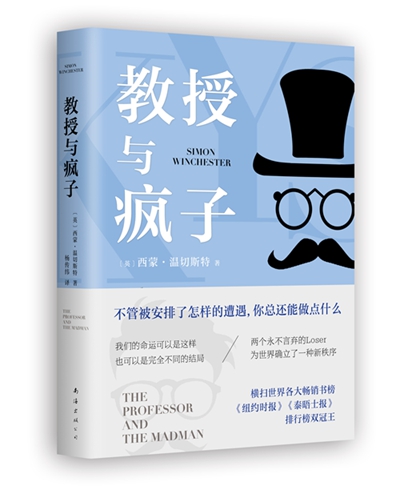

以上内容,是《教授与疯子》这本书的大致内容,当然,是中国特色的版本。你,就是令人敬重的《牛津英语大词典》(以下简称“大词典”)的第三任主编詹姆斯•默里(James Murray),“教授与疯子”里的“教授”。而那位网友,就是大词典编纂史上贡献最大也最为传奇的志愿供稿人,迈纳(W. C. Minor),“教授与疯子”里的“疯子”(当代精神病学家认为,他在美国南北内战任北方联邦军随军医生时,可能因战争刺激患上了“创伤后应激障碍”)。在被精神病院收容的二十多年间,迈纳给大词典贡献了一万多个质量上乘的词条,然而他却从未和默里见过面,只定期以书信交流,以至于默里兴致勃勃地去拜访他时,才震惊地得知,这位学问广博、彬彬有礼的供稿人竟然是个精神病患者,也就是通常所说的疯子。

事实上,迈纳在精神病院里过得相当不错,可以读书、写信、散步、会客、画画(他是个不错的水彩画家)、吹笛子、收藏古书,享有充分的自由,并不至于像中国的网瘾患者那样,由于莫须有的原因而被囚禁在网戒中心,遭受电击之苦。优裕的生活环境,是他为大词典编纂源源不断地贡献词条的前提条件。只是,如此好景持续了二十多年(几乎让人以为就是永远),在精神病院院长换人之后,便再也无法继续下去,迈纳医生的处境不仅大不如前,而且日益糟糕了起来,在这样压抑的环境之中,最后他选择了自宫,试图以一种最为极端的方式来结束长期困扰自己的、无法遏制的欲望。——梅尔•吉布森与肖恩•潘联合主演的电影《教授与疯子》如何表现这一幕,无疑是个令人关心的问题。

而更令人关心的,则是电影如何表现大词典的编纂。好莱坞一直对偏执、疯狂的天才很感兴趣,前有纳什,后有图灵。1998年《教授与疯子》一书甫一出版,梅尔•吉布森就买下了电影改编的版权,诚可谓慧眼识珠,只是电影最终呈现的效果如何,实在很难说。因为就词典编纂这项工作而言,对天分的需求其实甚为有限,《英语词典》(在1928年大词典出版之前,这部词典始终是英语词典界的最高权威)的编者、人称“文章大汗”(the Great Cham of Literature)的塞缪尔•约翰生博士就曾讽刺说,词典编纂者(lexicographer)是“忙于追根穷源、考释词义的无害苦工”(a harmless drudge, that busies himself in tracing the original, and detailing the signification of words),而沉浸于大词典编纂的默里和迈纳虽都富于学识与才干,但似乎也不适于被称为天才,更适合他们的称呼是——怪人。

是的,虽然默里是个正常人,而迈纳是个精神病患者,但他俩某种程度上是同一类人,尤其从世俗的角度而言更是如此。他们拥有常人难以理解的癖好,对常人不感兴趣的事物保有持久的专注与好奇心,愿意为之倾注大量的时间、精力与金钱。那句拉丁谚语“人类的一切于我皆不陌生”(humani nil mealienum puto),用来形容他俩是再恰当也不过了。不妨这样说,在对自身之外的世界没有太大兴趣的平民百姓眼里,不管是默里还是迈纳,都是让他们捉摸不透的怪人。如果他们愿意翻读《教授与疯子》,完全可以找到大量支持他们观点的内容:默里曾经在某一天半夜把几个弟弟叫醒,只为看天狼星是如何按照他所计算的运行轨从地平线升起的;他尝试着用拉丁语呼唤牛群,观察它们作何反应;他不会游泳,却想发明一种新的水上救生工具,具体的做法是把许多鸢尾花绑在手臂上,但因为计算浮力时出错,他在水里翻了个倒栽葱,多亏朋友抓住他的长领结才把他从水里拽出来。这些可能都还没什么,最让人感到不可思议的是,默里竟能以一种客观超然的态度,观察他的爱妻病危时夜间说胡话的状况,继而发现“她说的不是当教师时的文雅话,而是幼时的苏格兰土话”。大词典的编纂既需要,同时也激发了这种古怪的气质。

也不知道好莱坞编剧看过《编舟记》没有,这部在中国爆红(虽然局限于文艺小圈子)的电影,对编纂词典的怪人有生动的呈现。它的故事非常简单:一家出版社的词典编辑部人手不足,快要退休的老编辑荒木公平四处物色接班的年轻人却频频碰壁,因为没有哪个年轻人觉得编词典是什么有前途的工作,最后终于找到了合适人选:外号“认真君”的宅男马缔光也。光也是个再标准也没有的怪人,他的怪直接写在脸上——永远是一副没精打采的样子;写在身上——虽然长手长脚,肢体动作却别扭得很,每天都穿着同一套衣服;也反映在他所生活的环境当中——光也那个租来的房间里书籍堆积如山,他对日本文学很感兴趣,搜罗了大量相关文献,整日埋首其中,无法与人正常交流,只能每天读书给自己的爱猫小虎听,唯一的社交活动是和房东竹婆婆偶尔吃顿饭,而竹婆婆对他那些书全然不感兴趣。而怪人还不止光也一个。比如,行事一丝不苟、古板正经的总编松本朋佑,为了搜集年轻人使用的流行语,不惜和光也跑到快餐店,偷偷摸摸地记录一群少女关于少女漫画和 BL的讨论。

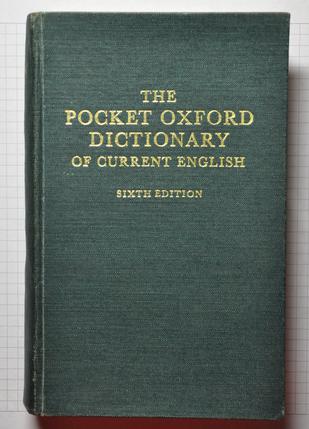

觉得电影过于夸张了?实际上,倒不如说是尚有不足。在历史上真实存在过的词典编纂者当中,为人古怪、行事偏执的比比皆是。比如,十六世纪之际,英国学者库珀(Thomas Cooper,1517-1594)为了编写《拉丁语英语词库》(Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae),夜以继日地伏案工作,甚至都不愿意与妻子同床共寝。他的妻子因而怨愤至极,在词典快要完稿时潜入书房,抱出书稿投入炉中,多年辛劳成果,毁于一夕之间。库珀经受了如此打击,竟然还能从头再来,重又编了一次词典。到了十九世纪末、二十世纪初,曾经和哥哥弗朗西斯•福勒(Francis George Fowler,1871-1918)一起编了《牛津当代英语简明词典》(The Concise Oxford Dictionary of Current English,即COD)的亨利•福勒(Henry Watson Fowler,1858-1933),决定在哥哥撒手人寰之后,以一己之力完成只编了一部分的《牛津当代英语袖珍辞典》(The Pocket Oxford Dictionary of Current English,即POD)和《现代英语惯用法词典》(A Dictionary of Modern English Usage)。从1903年起,差不多三十年时间,他全都花在了编词典上面,五十岁方才成家。他的生活极其简朴,日常家务都亲自动手。他六十八岁那年,牛津出版社主动提出替他雇一个佣人,他却回信谢绝,认为有了佣人只会让自己终日伏案笔耕,再也无法动手做家务来调剂身心。

而最著名的怪人,则是《英语词典》编纂者约翰生博士。他身材高大结实,活像一头狗熊,因为童年时患过淋巴结核,他的脸上留下了明显的疤痕。他一眼失明,一耳失聪,头是歪的,身体常常前后晃动,时不时做出怪异的手势,喉咙里还会发出仿佛吹口哨一样的声音,或者如同母鸡一般咯咯作声。他的妻子伊丽莎白是丧偶再嫁,比他大二十一岁。编词典期间,因为没钱买书,他找学生借来珍贵的《莎士比亚全集》四开本摘抄莎翁名句,物归原主时全拆成了散纸片,又在借来的书上随意写画,还腆着脸说这些记号用面包碎屑揉搓就可消去。为了词典编纂事业,他曾向切斯特菲尔德伯爵(当时著名的文艺赞助人——patron)登门求助,结果遭到拒绝,等词典编成,他不仅发表经典名篇《奉答切斯特菲尔德伯爵书》(A Letter to Lord Chesterfield)将想要摘桃子的爵爷糗了一顿,连词典中对patron的释义都恶意满满:“怀着傲慢资助他人的恶棍,而他人则报之以逢迎。”(Commonly a wretch who supports with insolence, and is paid with flattery.)当然,这样的例证还不止一处,最出名的就是对燕麦(oats)的释义:“一种谷物。在英格兰通常用来喂马,但在苏格兰供人食用。”(A grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people.)不仅拿到现在是天大的政治不正确,即便在当时也引来了诸多争议。他还对“国税”(excise)如此释义:“一种令人憎恶的货物税,抽税者是一群受雇于税收酬养者的恶棍,比例随他们的兴致任意调整。”(A hateful tax levied upon commodities, and adjudged not by the common judges of property, but wretches hired by those to whom excise is paid.)这个词条大大地触怒了课税官员,他们不仅将之视作诽谤,甚至想要控告词典编者,以便“合法地获得补偿”。

而在大词典的编纂史上,也有一个古怪程度和重要程度几乎不相上下的人物:第二任主编弗尼瓦尔(默里是第三任)。他是公认的“古怪的另类学者”,“爱好广泛,精力充沛却不谙世故,缺乏条理”。他一反此前的词典编纂者常有的无视当代出版物、只重古典作家的偏见,将报刊也列为语料来源,身体力行地从报纸上摘录了三十万张引文卡片,这是默里接手大词典编纂工作之后最宝贵的财富。因此,虽然弗尼瓦尔的兴趣多变、缺乏计划性和组织性导致大词典的编纂长期搁浅,但他却是“大词典最重要的义务资料员之一”——这种历史定评多少显得有些讽刺,颇有领导抢了秘书的活的味道。

《美丽心灵》剧照,拉塞尔•克劳饰演数学家纳什

不过,公允地说,尽管并没有从事任何具体的词条编纂工作,弗尼瓦尔仍然起到了很重要的作用。他上任后扩大了编辑队伍,吸纳了更多的义务资料员,还设立了新的编辑职位——他称之为“义务分编”(sub-editor),“负责整理引文卡片,补遗拾漏,提供初步的释义和词源等基础性工作,在义务供稿人和主编之间架起桥梁”。他于1864年创建了早期英语文稿学会(Early English Text Society),“汇辑刊行了许多早期和中古英语的珍贵作品,内容所及多为早期文献研究的薄弱之处或盲区”,默里之所以在学界脱颖而出,就是因为参与了该学会的古代文献辑考工作。此后,弗尼瓦尔又创建了一系列民间组织,如民谣学会(Ballad Soeiety,1868)、乔叟学会(Chaucer Society,1868)、新莎士比亚学会(New Shakespeare Society,1873)、威克利夫学会(Wyclif Society,1886)等。这些学会成员的不懈努力确保了语料来源的精准,为大词典的编纂做了充分的准备。

而类似默里与迈纳这样的关系,在大词典随后的编纂工作之中也延续了下来。大词典四卷本补编的主编罗伯特•W•伯奇菲尔德(Robert W. Burchfield)就是一个像默里那样既学识渊博又性格古怪的人。他坚持要求在补编本中收录大量小说家、诗人、剧作家用过的词。比如,奥登曾在诗中用过一个表示冰川运动的地质学词,实际上这个词在地质学中已经不常用了。伯奇菲尔德和一位科学家为这个词曾激烈争论。科学家说:“你不能收入这个词,因为现代地质学理论里没有它的地位。”而他则回应道:“奥登诗里用过的词我就打算把它收入,我才不管你们地质学里的鸡毛蒜皮呢。”这个词最后还是收入了补编本。

《模仿游戏》剧照,本尼迪克特·康伯巴奇饰演图灵

伯奇菲尔德自承“不是一个作风民主的词典编纂家”,喜欢搞自己一个人说了算的一言堂,不仅旗帜鲜明地跟艺术家站在一边,“当他们和科学家争执的时候,我每次都赞同艺术家”,而且力挺二十世纪的作家,如斯彭德、奥登、艾略特、格雷厄姆•格林、爱丽丝•莫多克等,“雄心勃勃地打算收入所有他们用过的词汇”。他认为,“既然像乔叟这类伟大的古典作家用过的每个词和词义都已载入《牛津英语词典》,我看不出有什么理由能把一批地位相当的二十世纪作家……所用的词藻排除在我们的补编本之外”,“只要天才们还活着,人们似乎永远也看不出他们是自己时代的天才”。英国人一般不太喜欢美国作家,他却对福克纳、品钦、奥尼尔等人青眼相加,尽量收录他们用过的词汇。他说自己的目标是努力找出到了二十一、二十二和二十三世纪还会有读者的作家,“或许我会搞错,但是总比怯懦地认为没有一个作家够得上资格要好得多”。

伯奇菲尔德的迈纳跟原版相比要温和许多,而且不止一位。有一位弗吉尼亚大学的教授读了三十年的《巴尔的摩太阳报》和卡城《每日新闻》,“在他的教授的生涯里记下了每一件要闻”,这位教授把“他的笔记遗赠给了我们,这样一来,这两张报纸的引用率便远远超过它们应得的待遇”。还有一位以大篷车为家的女士,“她从美国的德克萨斯州动身,游历了新墨西哥、科罗拉多、俄勒冈和加利福尼亚等州”,“大篷车碰巧停在哪里,她就读当地鲜为外人所知的小报”。美国西部各州的语言风貌就是通过这位女士收集的资料“很好地体现在了这部词典里”。靠了这些怪人的帮助,大词典补编本才得以顺利完成。

事实上,即便是默里,他拥有的也不仅仅是迈纳。《教授与疯子》一书记载了另一个怪人:菲茨爱德华•霍尔(Fitzedward Hall)。他和迈纳“都是美国人,都是军人,都在印度生活过,精神都不正常”,在维多利亚女王登基五十周年(1897年10月12日)的宴会上,刚刚完成的大词典第三册被当作对女王的献礼,牛津大学为默里举办了盛大的庆祝宴会,学界名流纷至沓来,若干志愿者也受邀出席,这两位对大词典编纂贡献最大的志愿者却都没有现身。霍尔的经历颇为传奇,他在印度学习了梵文,做了印度一个大学的梵文教授,离开印度返回英国后,又去了伦敦国王学院做梵文教授,最后因为和另外一位梵文教授闹翻而离开。大家对他的评价是:醉鬼、外国间谍、学术造假者,以及道德堕落的家伙。然而,这个风评极差、怪里怪气的家伙,却每天给默里写信,为大词典的编纂献计献策,无怨无悔地义务提供引语,整整持续了二十年,在此期间,他从未与默里见过面。无论从哪个角度来看,他活脱脱就是另一个迈纳,默里对他的工作的评价是“无法估量的巨大协助”,“词典的每一页都有他的贡献”。然而,残酷的是,他几乎被人遗忘了。最显著的例子便是,《教授与疯子》用了整整一本书来写迈纳,留给霍尔的不过一页而已。

但这又有什么关系呢?对这些编纂词典的怪人来说,他们的所作所为,无非是为了求得内心的安宁、满足一己之趣味,个人的名利得失,早已不在计较的范畴之内。这类人并非西方所独有,也存在于中国,《英汉四用词典》、《新英汉词典》以及《英语惯用法词典》的编者葛传槼便是。他从未上过大学,也从未出过国,英文全靠在家自学,听力练习是跑到街上听外国传教士布道。葛是国务院前副总理钱其琛的舅舅,据钱其琛儿子钱宁回忆说,钱其琛小时候在学校学英文,回到家里讲,葛“一听就说:不对,不对。然后,马上找出一份香皂的英文说明书,当作教材”。英文是他生活中的全部乐趣,每日的工作就是在阁楼上阅读英文报刊,不管内容,只看句型和用法,每当发现文章中有出现两次以上的新的短语和用法,他“就会像发现新的行星一样兴奋,认真记录下来”。他这种形式主义倾向,在其学生陆谷孙笔下也有生动体现:“他向我班讲完著名的汉姆雷特独白‘To be, or not to be’之后紧接着自问自答如下:‘be还是不be,想到头还是be,你们看有多大意思,我看没啥意思。’”葛还爱给人起各种各种的绰号,拿人的姓名开玩笑。你要是新理了发,特别是刮了脸,他就拿来复旦外文系某个教师的名字,叫你“容再光”。著名的语言学家杰弗里•利奇(Geoffrey Leech)被他私下叫做“蚂蝗”,另一位同样著名的语言学家兰道夫•夸克(Randolph Quirk)则得名“怪癖”。大卫•克里斯托(David Crystal)虽与利奇、夸克相比是小字辈,也逃不脱被葛叫做“水晶”的命运——都是姓氏的直接意译。而更加奇特的,则是“广益先生”。最开始是“Mr. This”,用来形容某个说话时经常插入“这个”、“这个”的人,this就是“这个”,更进一步, this读音近似“集思”,因为“集思广益”,所以就有了“广益先生”。思路之曲折诡异,只能用脑洞大开来形容。

美国著名记者约书亚•肯德尔(Joshua Kendall)写过一个《罗热类语词典》的幕后故事。该词典的编者彼得•罗热有家族精神病史:外祖母、母亲终身患有精神疾病,妹妹和女儿精神也都不正常,叔叔是割喉自杀的,死去的时候就躺在罗热的怀里。罗热本人偏执、忧郁、害羞,害怕不洁和混乱,之所以迷恋编写词典,是为了寻找心灵上的慰藉。在很小的时候,他就发现,编写词语清单能够给自己带来安慰,沉浸于语言的细微差别能够让自己免于焦虑。说起来,这何尝不是又一位迈纳呢?只不过他同时也是默里罢了。温切斯特在《教授与疯子》的第十一章写道,“编词典是孤独而单调乏味的苦工”,“只有默里和迈纳这样的人,才有能力与巨大的词语洪流搏斗,站稳脚跟”。

参考文献:

金常政:《西方词典史话》

秦晓惠:《〈牛津英语词典〉的“阅读计划”:前默里时代》

王嘉理:《伯奇菲尔德谈〈牛津英语词典补编〉》

郭启新:《约翰逊及其〈英语词典〉研究》

李荫华:《英国修辞学家和词典编纂家亨利•福勒》

朱绩崧:《文人词典第一流——塞缪尔•约翰逊博士和他的〈英语词典〉》

陆谷孙:《秋风行戒悲落叶——忆师长》

钱宁:《舅公葛传槼》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司