- +1

东京审判之辩④|东京审判的国际法遗产:个人和官员均可入罪

【编者按】

二战后成立的纽伦堡与东京国际军事法庭开启了国际刑法的实践,在国际法上具有开创性的意义。其中,东京审判更是在开启国际刑法的实践、确立国际法上追究个人刑事责任的原则以及官方身份不免责等方面对国际法的发展做出了重要贡献。

本文作者朱文奇是中国人民大学国际法教授、博士生导师。曾留学欧、美,担任我国外交官,出任联合国前南斯拉夫国际刑事法庭、联合国卢旺达国际刑事法庭官员。曾是联合国两个国际刑事法庭惟一中国籍的检察官,也是1949年新中国成立后第一个在国际司法机构出庭并进行法庭辩论的中国法律专家。研究领域包括国际人道法、国际法下的罪行、国际刑庭的理论和实践、国际刑事诉讼程序等。

对东京审判的研究,属于国际刑法领域,它是关于对国际罪行进行起诉、审理和惩治的国际法律规范的学科,具有明显的强制性。

与国际法其他法律学科相比,国际刑法是一门新兴学科。国际形势的发展变化,会带动国际法的变化。在过去的二十年里,国际经济法、国际环境法、国际组织法、国际人道法,以及国际人权法等,都有了很大的发展,出现了不少新的规则和规章制度。国际刑法是发展最快的。自冷战结束以后,国际上又成立了不少国际刑事司法机构,如前南国际刑事法庭、卢旺达国际刑事法庭、柬埔寨特别法庭、塞拉里昂特别法庭、黎巴嫩特别法庭以及常设的国际刑事法院等。但如果究根溯源,二战后成立的纽伦堡与东京国际军事法庭则开启了国际刑法的实践,在国际法上具有开创性的意义。

东亚是国际刑法的摇篮之一。东京审判对国际法的发展与贡献体现在方方面面,其中最主要的就是开启了国际刑法的实践、确立了国际法上追究个人刑事责任的原则以及官位不免责等。

国际刑法的首次实践

纽伦堡与东京国际军事法庭的审判,与第二次世界大战结束后当时的形势发展有关。在1945年5月德国投降以后,英、美、苏三国同年7月在柏林举行了会议,签订了著名的“波茨坦议定书”,并在该议定书的第六章(标题为《战争罪犯》)里,重申了对于希特勒德国的主要战犯必须严予法律制裁之决心,并“认为尽速开始审判此等主要战犯乃极其重要之事”。在此前举行的雅尔塔会议上,惩办希特勒德国的主要战犯问题也得到了他们的重视。会议并决议要“……使所有一切的战争罪犯,驰以公正与迅速之惩处。”

根据同盟国在战时和战后迭次表示要惩办法西斯战犯的意愿,苏、美、英、法四国代表在伦敦举行了会议,专事讨论组织国际法庭审判纳粹主要战犯的问题,并于1945年8月8日签订了关于设立国际军事法庭的四国协定和作为协定附件的纽伦堡国际军事法庭宪章,宪章规定了法庭的组织、职权和审判程序的基本原则。

四国协定和法庭宪章签订颁布之后约两个月内,国际法庭的组织工作便告完成。纽伦堡国际军事法庭在1945年10月18日接受了对戈林、赫斯等22名首要纳粹战犯的起诉,正式审讯于1945年10月20日开始。继纽伦堡国际军事法庭成立以后,远东国际军事法庭也根据“波茨坦公告”、“日本投降文书”和“莫斯科会议”等一系列的国际文件成立,并通过远东盟军最高统帅部的授权而开始正式运作。

波茨坦公告是美国、英国和苏联在1945年7月26日宣布的,其目的是要求日本武装部队尽速无条件投降,并规定了日本投降时必须接受的各项条款。公告第六项规定:“欺骗及错误领导日本人民使其亡欲征服世界者之威权及势力,必须永远剔除;盖我人坚持非将不负责之黩武主义驱出世界,则和平及正义之新秩序势不可能。”公告第十项规定:“吾人无意奴役日本民族或消灭其国家,但对于战犯,包括虐待吾人俘虏者在内,将处以严厉之法律制裁。”

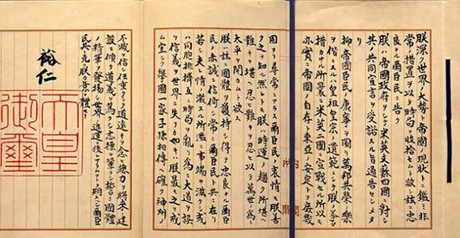

1945年9月2日,当时的日本外务大臣重光葵和参谋总长梅津美治郎代表日本签订并向同盟国九国受降代表麦克阿瑟等所呈递的日本投降文书完全接受了被茨坦公告中的条款。投降文书上写道:“我们谨奉天皇、日本政府及日本帝中大三营之命,并代表他们接受美、中、英三国政府首脑7月26日在波茨坦宣布的及以后由苏联附署的公告各条款。”第六条声明:“我们为天皇、日本政府及其后继者承允忠实履行波茨坦公告之条款。”日本既然接受了波茨坦公告中的一切条款,当然也就接受了其中“对于战犯,……-将予以严厉的法律制裁”的条款。

“波茨坦公告”规定了日本必须接受的投降条款,但在形式上还需要一个盟国授权的具体的法律根据。这个根据便是1945年12月在莫斯科召开的苏、美、英三国外长会议所通过的一项决议,这个决议中国也同意了。因此,它便成了对日作战四大国的一致性决议。

决议规定“盟国驻日最高统帅应采取一切必要措施,以使日本投降及占领和管制日本各条款一一实现”。这个决议给了盟国最高统帅庞大、广泛的权力;同时,在法理上说,他对同盟各国也负有实行“波茨坦公告”中各条款(包括严惩战犯的条款)的义务。根据莫斯科会议的这个决议,当时的远东盟军最高统帅(麦克阿瑟经过同受降各盟国的外交磋商之后,便在1946年1月19日颁布了一项“设置远东国际军事法庭的特别通告”,通告的全文如下:

“由于美国及其同盟共同反抗轴心国所进行非法侵略战争的各国曾迭次发言,审明它们决意对战争罪犯要加以法律制裁;……由于美国、英国和苏联在1945年12月26日莫期科会议上研讨了日本履行投降条款问题后,已经议定(中国亦曾同意):最高统帅就颁布所有为实施投降,特令规定以下各条:

“第一条:设立远东国际军事法庭,负责审判被控以个人身份或团体成员身份,或同时以个人身份兼团体成员身份,犯有任何足以构成破坏和平之罪行者。”

“第二条:法庭的组织、管辖权和职仅详载于本日经我核准的‘远东国际军事法庭宪章’中。”

“第三条:本命令丝毫不妨碍为审判战犯而在日本或在某一与日本处于战争状态的联合国家内任何地区所建立或必须建立的任何国际法庭、国内法庭、占领区法庭或委员会或其他法庭之管辖权。”

在发布这个通告和公布远东国际军事法庭宪章后不久(即1946年2月15日),1946年5月3日,国际检察处(远东国际军事法庭的起诉机关)开始对东条、广田、平沼、小矶、松井、板垣、土肥原等28名日本主要战犯进行公开庭讯。

对于这类主要战犯或甲级战犯,由正式组织的国际法庭依照法律手续加以审讯和制裁,是第二次世界大战后国际生活中的一件重要的事情,也是国际法和国际关系上的一个伟大创举。在这以前,一个战败国的领导人物,即使他们是发动侵略战争的罪魁祸首,一般都是通过国家签订条约进行赔款的形式,其个人从来没有受过法庭的审判和法律的制裁。

从国际法的角度来看,惩治战争罪行的法律制度是经过纽伦堡和远东国际军事法庭审判而确立起来的新的理念。它们的确立,表明了国际法一个新的发展。

很久以来,在国际法上就有正义战争和非正义战争的区别的理论,而在现代,这种区别表现为侵略与反侵略战争的区别。虽然这两者的区别在严格意义上说还没有形成确定的国际法规则,但是,谴责侵略战争和追究个人的刑事责任已经是人类法律意识的一部分,也已经成为国际法的新内容的一部分。惩罚战争罪犯就是从区分侵略与反侵略以及谴责侵略战争这样的原则引申出来的,而反过来又推动了这样的原则向前发展,从而使它们在国际上的地位得到了确立。因此,第二次世界大战后的两次战犯审判——纽伦堡和东京的战犯审判,在国际法的发展史上自有其不可磨灭的功绩。它们开启了国际刑法的实践。

追究个人的刑事责任的原则

纽伦堡与远东国际军事法庭,是人类历史上全新的国际司法机构。这两个国际法庭的实践,确立了国际法上追究个人刑事责任的先例。也就是说,国家要遵守国际法,个人也要遵守。任何个人如果犯有国际罪行,就要被追究其个人刑事责任。

个人刑事责任观念直接源于纽伦堡和远东国际军事法庭的实践,它们在国际法实践中开创了追究国际犯罪者个人刑事责任的先例。这两个国际军事法庭创设了关于个人刑事责任原则,规定有权对犯有该法庭管辖权范围内罪行的“所有人员进行审判和惩处”(to try and punish all persons who committed the crimes within the jurisdiction of the Tribunal),这在人类历史上是第一次。它标志着传统国际法上关于“国家责任”、“特权豁免”、“国际罪行”等理论和原则都发生了重大的变化。法庭通过的判决,其实是否定了传统国际法上所主张的只有国家是国际法主体,个人不可能因为违反国际法而承担刑事责任的主张:

“有人提出,由于国际法和主权国家行为有关,所以就不能对个人进行惩罚;并且当有关行为是国家行为时,实施该行为的人就不应负个人责任,而应受到国家主权原则的保护。在法庭看来,所有这些主张必须被驳回(must be rejected)。国际法为个人规定了义务和责任,就如同为国家规定了的一样,这长期以来被承认……(法庭)宪章的精髓(essence)是个人具有国际义务,这些义务位于各个国家规定的服从国家责任之上。如果授权采取行动的国家超越了国际法的权限,违反战争法的人当依据国家授权而从事其行为时不能得到豁免(cannot obtain immunity)。”

法律实体是法律上的一个较为抽象的概念。但无论哪一种国际法罪行,其政策的制定、操作以及执行都是由具体的个人(自然人)予以实施,因而有必要更加精确地区分个人和法律实体的刑事责任。同时还要对法律实体刑事责任的结果进行鉴别,政策制定者和政策执行者实施的法律禁止行为,作为下级行为人的自然人以及那些仅仅是这种实体的成员,其个人的作用并不构成禁止性的行为等等。

国际刑法对个人的国际罪行进行追究,使得个人是否属于国际法主体的理论发生了很大变化。两个国际军事法庭的判决意味着,违反国际法中关于在某种情形下保护国家代表的原则,不能适用于国际法中已经被斥为犯罪的行为。做出这种行为的人不能用官员的身份掩护,而应受到惩治。

联合国大会在纽伦堡国际军事法庭审判结束之后,指示国际法委员会将该国际军事法庭的原则予以编纂并通过决议,一致肯定由该法庭的《宪章》和法庭审判所确认的国际法原则,这就是国际法上的 “纽伦堡七原则” 。该“纽伦堡原则”规定如下:

“原则一:任何人实施构成国际法下一项犯罪的行为都应负责并受到惩罚;

原则二:国内法不对构成国际法下犯罪的行为进行刑事惩罚这样的事实不能免除实施此行为的人在国际法下的责任;

原则三:一个人作为国家元首或负责任的政府官员而实施构成国际法下罪行的行为这样的事实不能免除他在国际法下的责任;

原则四:一个人根据他的政府或上级的命令而行事这样的事实不能免除他在国际法下的责任,如果当时实际上对他来说有精神上选择的可能的话;

原则五:任何被指控犯有国际法下罪行的人都有权得到根据事实和法律而进行的公平的审判;

原则六:下列规定的罪行是国际法下应受到惩罚的罪行:

A:破坏和平罪…

B:战争罪…

C:反人道罪…

原则七:共谋实施原则六规定的破坏和平罪、战争罪或反人道罪是国际法下的犯罪。”

自1945年订立《伦敦宪章》、建立两个国际军事法庭以来,不论国家是否愿意承认,也不论国际法关于主体部分在学术理论上如何被解释,国际法罪行在实践中已明确无误地适用于个人。事实上,个人已成为国际刑法的属人事由,并开始了国际法上追究个人刑事责任的实践。它们在审判中所体现出来的国际法原则,通过联合国大会的决议得到了整个国际社会的承认。

官方身份不免责的原则

在现在的国际刑法实践中,“官方身份不免责”已是一个被普遍接受的原则。这个刑事责任模式不仅涉及高官的非法行为、而且还涉及到因为他们的位置而对其手下负责的“不行为”。

根据现在国际刑法中的“指挥官责任”的理论,一个上级(指挥官)在其部下实施了战争罪、反人道罪或种族灭绝罪等国际犯罪行为时、如果知道或者应当知道正在或将要实施的这些犯罪行为而没有采取合理、必要措施来阻止或惩罚该犯罪者,则不能免除该上级(指挥官)的刑事责任。

国际刑事法院关于“指挥官责任”的规定,其实最早是在纽伦堡和东京国际军事法庭的实践中确立起来的。其中最有代表性的案例就包括了“山下奉文将军案”。

山下奉文(Tomoyuki Yamashita)是日军在菲律宾的最高司令,被称为“马来之虎”,1945年10月2日,就在日本无条件投降后一个月,山下奉文被起诉并被指控犯有如下罪行:

“日本军队将军山下奉文,于1944年10月9日至1945年9月2日期间,在菲律宾群岛的马尼拉和其他地方,作为当时正和美利坚合众国及其盟国处于战争状态的日本武装部队的指挥者,非法地无视(unlawfully disregarded)并且不履行指挥官控制在其指挥之下部队成员行动的义务(failed to discharge his duty),允许他们对美国及其盟国以及中立国民众,特别是对菲律宾民众,实施残酷的暴行(brutal atrocities)以及其他严重的罪行;山下奉文将军因此违反了战争法(thereby violated the law of war)。”

与一般起诉书不同,山下奉文将军被起诉并不是他亲自杀了多少人,或亲自对多少人造成伤害,他被起诉是因为其部队在实施大规模的屠杀美国及其盟国和属国人民,尤其是菲律宾人民犯有残酷暴行时,他作为一个指挥官听之任之。所以,山下奉文被指控触犯了战争法,不是自己做了什么违法之事,而是因为他没有尽到一个指挥官应尽的职责和义务。

山下奉文一案从1945年10月19日开始审理。法庭听取了286位证人的证词,并接受了423件文件作为物证。所有这些出庭的证人、证词和证据表明,共有500多名妇女遭到强奸,32,000多菲律宾平民和被俘的美国军人受到虐待和杀害。庭审于1945年12月7日结束,山下奉文被法庭判处绞刑,理由是其未能履行一个军事指挥官的职责以控制其下属成员的行为,未能阻止他们实施残酷的暴行和其他犯罪。

继山下奉文案件的审理之后,指挥官责任原则在国际刑事法律的实践中得到了较大的发展。1993年5月25日,联合国安理会通过第827号决议,成立了前南斯拉夫国际刑事法庭。该法庭《规约》第7条第3款就明确规定了指挥官责任:“本规约第2条到第5条所指任何行为由一个下级实施这样的事实不能免除他上级的刑事责任,如果他知道或有理由知道下级准备实施这样的行为或已经这样做、但没有采取必要与合理步骤以防止这样的行为或惩治违法者的话。”

1994年11月8日安理会又通过第955号决议,成立了卢旺达国际刑事法庭。该法庭《规约》第6条第3款也是关于指挥官责任的规定,其用语与前南国际刑事法庭《规约》的一样。

根据两个特设国际刑事法庭《规约》关于指挥官责任的规定,一个上级(指挥官)在其部下实施了(战争罪、反人道罪或种族灭绝罪)等犯罪行为时、如果知道或者应当知道正在或将要实施的这些犯罪行为而没有采取合理、必要措施来阻止或惩罚该犯罪者,则不能免除该上级(指挥官)的刑事责任。

国际法上的指挥官刑事责任,既包括军事指挥官也包括其他上级(平民指挥官)因为下级实施了犯罪而应当承担的刑事责任。然而,军事指挥官为Command Responsibility;而上级指挥官为Superior Responsibility,词语上不同,它反映出来的罪行构成要件有所不同。

第二次世界大战后成立的两个国际军事法庭在其各自的法律上没有确定指挥官刑事责任的概念,但在法庭的实际案例中有很多涉及指挥官刑事责任理论的判决。因此,指挥官刑事责任理论在二战后的纽伦堡军事法庭和远东军事法庭的审判中得到了充分的发展。其中不同的是,远东军事法庭审判的日本战犯既包括军事指挥官也包括非军事人员,而纽伦堡军事法庭则只限于追究军事指挥官的刑事责任。

指挥官责任概念刚形成时,是作为能追究军队指挥官个人刑事责任的一种法律依据。但远东国际军事法庭对日本战犯的审判突破了这一限制。例如在按照指挥官刑事责任原则被判决有罪并被执行死刑的日本战犯中就有一个是非军队指挥官,这就是日本前首相广田弘毅。

广田弘毅曾经是日本第31届首相,在日军侵华期间任日本外相,不属于一般意义上的军事指挥官,不负责也不指挥侵华日军。但他在南京大屠杀期间担任日本外务大臣,由于职务上的原因,当日本军队进入南京城后、1937年12月至1938年2月在南京施行震惊世界的、骇人听闻的暴行时,他作为外务大臣立即接到关于这类暴行的报告。由于这些犯罪行为施行的范围是如此之广,发生时间是如此之长,广田弘毅本人认为报告是可信的,也曾将这项问题咨照陆军省。他从陆军省得到保证,说这种暴行将停止。但在保证以后的至少一个月中仍续有关于暴行的报告。正是在这一背景下,远东国际军事法庭起诉他犯有罪状第55项,即“故意或者怠忽职责而未能采取足够的措施以阻止暴行”。国际军事法庭根据审判中所展示的证据,最后认为:

“根据本法庭的意见,广田没有在内阁会议上主张立即采取措施以便停止暴行,以及他未采取其他可能的任何措施来停止暴行,这是他对本身义务的怠忽。他明知上述保证没有实行,每天都进行着成千的杀人、强奸妇女,以及其他暴行,却以此种保证为满足。他的怠忽已达到了犯罪的程度。”

远东国际军事法庭根据指挥官刑事责任原则认定广田弘毅有罪,并根据其成立的三项罪状判处其绞刑。广田弘毅被远东国际军事法庭审判并认定其有罪的案例表明,指挥官责任不仅包括军事指挥官、而且还包括政府高级官员。远东国际军事法庭判决在解释战俘问题上追究政府官员个人责任时说:

“在履行对战俘的义务时政府必须通过个人。实际上在这个意义上负责任的政府就是那些指挥和控制政府运行的人。在本案以及在上述方面我们关心的是日本内阁的成员。对战俘的义务不是一个基于政治抽象的没有意义的责任。在第一个案件中它是由那些组成政府的人实施的对战俘的特别义务。在现代政府涉及的众多义务和任务中必然存在一个精心的分支和义务委托体制。在战争时期政府对战俘义务案件中那些组成政府的人对他们的战俘有主要的和持续的责任,即使他们将维持和保护的义务委托给他人也一样。

总的来讲日本对战俘的责任可以说由下列人员承担:

(1)政府成员;

(2)控制着拥有战俘的部队的军事或海军官员;

(3)和战俘的福祉有关的那些部门的官员;

(4)直接控制战俘的民政、军事或海军官员;

负有这些责任的官员有义务寻求对战俘的适当待遇并且通过建立和寻求适合于这些宗旨的一个成体制的持续有效的工作来防止对他们的虐待,如果发现下列事项那么他们就没有履行自己的义务并且要为虐待战俘而承担责任:

(1)他们没有建立这样的一个体制。

(2)如果已经建立这样的一个体制,那么他们没有寻求它持续和有效的运行。

这些人中的每个人都有义务确保体制运行并且如果他忽略自己义务的话他将承担责任。他因为仅仅建立一个适当的体制却在此之后未学会如何适用而没有履行自己的义务。例如,一个军事指挥官或一个战争部长,必须同样兢兢业业的确保在这方面起下属对其命令的服从,就象他在就头等重要的事项发布其它命令时要求其下属服从一样。”

从上述案例中可以看到,东京审判对国际法上确立“官方身份不免职”的原则作出了开创性的贡献。

国际社会通过成立这两个国际刑事法庭,从国际司法实践方面肯定了惩罚战争罪犯的原则,分别以10个月和两年半的时间完成了对战争罪犯的审理和判决。这在国际法、国际关系和人类历史上都还是第一次。

所以,对战犯进行审判并定罪更是第二次世界大战后国际法和国际关系中的一件大事,也是人类发展史上的一个创举。

国际刑法的目的是为了维护整个国际社会的共同利益。世界由单个国家所组成,但它们在政治、经济及文化等方面却有共同的需要。现代国际社会形成了共同的利害关系及利益追求,产生了共同的道德判断标准和价值取向。有些国际犯罪,如侵略罪、种族灭绝罪、反人道罪、战争罪等,由于其性质,致使这些犯罪行为的受害者不仅仅只是犯罪的直接受害者,而是全体社会的共同利益,所以被认为是对全人类的罪行。

纽伦堡与东京军事法庭审判的罪行,震撼了整个国际社会的“公众良知”(conscience of mankind),是对国际社会具有很大危害性质的严重罪行。这两个国际军事法庭为了保护整个国际社会的利益,将犯这些罪行确定为国际罪行,这对于维护整个国际社会的共同利益来讲,具有防范的作用,从而对现代国际法的发展作出了巨大的贡献。

(本文节选自上海交通大学出版社近期出版的《东京审判再讨论》一书。)

澎湃新闻与“国际法促进中心”(微信公众号:ciil2015)下设的东京审判研究频道合作推出“东京审判之辩”系列文章,试图从国际法角度厘清东京审判的争议问题。东京审判研究频道史料和研究依托上海交通大学东京审判研究中心。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司