- +1

优生学理论的诡异魅惑

利维坦按:

最近在重看《维特根斯坦传》,你会发现,“世纪末维也纳”既孕育了勋伯格无调性音乐、克里姆特等倡导的“青春风格”运动、鲁斯的“去装饰性”建筑,同时,这里也是纳粹主义和犹太复国主义的诞生地。正如书中所言,这时的维也纳简直是“研究世界毁灭的试验场”。

维特根斯坦自幼家境优渥,衣食无忧,但自少年就有一个关于自我之存在的困扰:天才包围着自己,自己没有天才。因此,当他看到魏宁格的著作时便深深被其吸引——维特根斯坦认定,必须在意志和冲动之间做出选择,如果遵循意志,那么他必须让自己成为男人的最高类型——天才(或者也可以理解为,不天才,毋宁死。这也是维特根斯坦为何一直在考虑自杀的问题根源所在)。

所以,当你从纳粹那里听到“Lebensunwertes Leben”(不值得活的生命)时,是否感觉内在逻辑上很耳熟?我并非强调维特根斯坦的思考路径和纳粹的某种巧合与相似,而旨在提醒读者,欧洲当时的整体社会、文化、科学和经济秩序,使得优生学理论,乃至后来纳粹的出现,成为了“偶然中的必然”。

如果说魏宁格、维特根斯坦的自杀考虑是针对(自我)天才或死亡的必选,那么纳粹则借由科学的外衣,大肆践行了“我来决定(他者)谁值得活”的问题。

2018年初,伦敦大学学院(University College London)的校领导惊奇地发现,一些“种族歧视科学家”和新纳粹分子早在4年前就开始在这所大学里举办一个名为“伦敦人类智力研讨会”(London Conference on Intelligence)的秘密会议。

该研讨会的存在本身实属意料之外,但会议的选址却是意料之中。因为伦敦大学学院正是20世纪优生学运动【纳粹“种族卫生”计划(Racial Hygiene Program)的前身】的震中之一,优生学之父弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton)及其聪慧的学生们,还有同时期的优生学家卡尔·皮尔逊(Karl Pearson)、罗纳德·费希尔(Ronald Fisher),他们都与这所学校有着深厚关联。

为了回应人们对该会议的抗议,伦敦大学学院于今年6月宣布撤销高尔顿、皮尔逊对教学楼和教室的命名。在遭到了类似的反优生学声讨之后,统计学会会长委员会重新命名了一年一度的“费希尔研讨会”(Fisher Lecture),随后进化研究协会也重新命名了他们举办的“费希尔奖”(Fisher Price)。学术界的这一系列举措就相当于推倒了一座美国南北战争时期南部同盟的雕像,并把它丢进大海里。

而不同于推倒一座美国南部地区的白人至上雕像的是,想要净化残存于统计学(Statistics)中优生学家们如幽灵般的过往,并不是一个能直截了当完成的任务。

打个比方来说,这就好像美国南北战争时期南军将领“石墙”杰克逊(Stonewall Jackson)提出并发展了量子物理学——如今我们掌握的统计学知识绝大部分都来自高尔顿、皮尔逊和费希尔的研究工作,而他们的名字又大量出现于统计学的基础概念中,比如皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)、费希尔信息(Fisher Information)。尤其是统计学中饱受批评的统计显著性(Statistical Significance)概念,围绕这种全凭经验的研究是否有发表价值的争论已经持续了几十年,如果追根溯源,这也与三位优生学家有直接的关联。

在理想情况中,统计学家当然希望能把这些学术工具与其发明者的生平、时代背景分割开来。如果统计学能不掺杂任何历史遗留问题而存在就好了,但事实显然不是这样的。

统计学就像科学家研究现实世界问题时用到的一枚镜头,它总是要被持有者的指纹蹭脏的。事实上,统计学思维与优生学思维是紧密相连的,很多统计学理论问题及研究方法都可视为优生学的残留——比如显著性检验(Significance Test)就是为了明确人种差异而设计的——当初都是为了支持优生学理论而发展出来的。

可想而知,显著性检验与其发明者的名望一损俱损,随之一起崩塌的还有统计学作为一门客观科学的完美形象,这正是那三位优生学家留下的又一个学术遗留问题。高尔顿、皮尔逊和费希尔的工作并不只是往一个工具箱中不断添加工具而已,为了服务他们的社会政治议程,他们确立了统计学家的权威地位,即一个基于数字说话的裁判,他们进而宣称这个裁判天生就是公正的,因为统计分析其实就是毫无偏向的数字运算罢了。

然而,即使是在他们自己的研究中,三位优生学家也经常展示出这种所谓的客观性神话是多么苍白无力。如今统计学界发生的各种剧变——无论是方法论的(Methodological)还是符号学的(Symbolic)——都应该被视为一个宏大故事中的一小部分,它既是这门学科对自身的革新,也是对其起源的反思。无论是教学楼还是研讨会的命名,都是优生学在我们视野中留下的纪念碑。然而在我们看不到的地方,优生学隐形的纪念碑已经被镶嵌在语言、逻辑,还有统计学自身的哲学中了。

给非洲人贴上“谄媚的野蛮人”标签

优生学(Eugenics)一词来源于希腊语中的“优良的”(εὐ)、“出生”(γενής),造出这个词的人正是高尔顿,一名优生于显赫英国家庭的维多利亚时代绅士。受到自己远房表哥查尔斯·达尔文的影响,高尔顿很早就接受了进化论理论,尤其对于将该理论应用到人类身上抱极大兴趣。

他假定成功人士的特征来自“生育而非养育”【(nature rather than nurture)这个短语也出自高尔顿之手】,那么成功的特质也是可以被后代继承的,因此国家应该鼓励精英阶层之间更多地繁育后代,并且不应该鼓励那些“被精神错乱、低能、习惯性犯罪及贫困影响的人”生育后代。他还提出只要通过筛选,就像从马群或者牛群中人工选择最优的个体特征,我们就能改造人类种群并创造“一个天才组成的银河”。

在他于1869年出版的《遗传天賦》(Hereditary Genius)一书中,高尔顿整理并列举了各行各业的名人以及他们同样出名的亲戚们,并以此来估计家族中天赋遗传作用的强弱。但事实证明,这些计算也朝着种族主义的方向跑偏了。

在一个名为“不同种族之间对比研究的价值”(The Comparative Worth of Different Races)的章节中,他评估并声称,“黑人人种的平均智力水平比我们要低两个等级,”高尔顿还将其原因归结于遗传作用。

高尔顿经常表达自己对非洲人的厌恶,他曾经在寄给《泰晤士报》的一封信中将非洲人称作“懒惰、谄媚的野蛮人”,在信中高尔顿还提倡将非洲海岸交给中国人殖民,这样中国人也许能“排挤掉较差的黑人人种”。

在统计学的世界里,高尔顿被尊为回归(Regression)与相关性(Correlation)基本概念的奠基人,这些理论涉及到测量一个变量预测另一个变量准确程度的相关方法。另外,高尔顿还普及了这样一个概念,即很多人类的能力(比如智力)都倾向于符合正态分布(Normal Distribution),也就是钟形曲线(Bell Curve)——在1994年出版的图书《钟形曲线:美国社会中的智力与阶层结构》(The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life)中最突出的观点正是来自这一概念。

高尔顿对不同种族的等级排列正是基于正态分布,在统计学应用领域,正态分布直到最近才流行起来。自从18世纪早期开始学者就认识到,理论上,当大量且微小的独立增量(Independent Increment)被合并时,其总和就会遵循钟形曲线的特征。

举例来说,如果一大群人站在一起,每一个人都公平公正地抛硬币来决定自己应该前进一步还是后退一步,那么在反复经过很多次抛硬币的动作之后,这一排人的站位特征最终会呈现出钟形曲线的规律,即大多数人仍然站在中间,只有少数人在远处。

最初科学家将钟形曲线应用于天文学与大地测量学——后者是研究地貌形状的学科——这些科学家假设他们测量中出现误差会如同大量且微小的独立缺陷的总和,因此也应该符合钟形曲线的规律。在19世纪40年代,比利时社会科学家阿道夫·凯特勒(Adolphe Quetelet)发现人们的身高、胸围分布特征符合这一曲线,这也让他极富诗意地将绝大多数人,都想象成一个理想人类模型“平均人”(l'homme Moyen)产生的不同偏差。当我们不断消除这种误差,就会越来越清晰地了解到所谓平均人的真实特征,就好像经过多次观测后我们就能准确估计木星所处的位置。

学术界的这一系列举措就相当于推倒了一座美国南北战争时期南部同盟的雕像,并把它丢进大海里。

不过这需要一个重要的前提假设,即所有个体的增量概率是相同的。比如在刚才的例子中,如果一半人使用的硬币是普通硬币,而另一半人使用的硬币则是非对称硬币,抛硬币的结果有60%的概率是人头朝上,最终这群人的站位分布曲线将分裂为“双峰”分布(Bimodal Distribution),即曲线中有两个群组(Cluster)分别对应两种不同的抛硬币方法。同理,所谓的那一个“平均人”理想模型就可能变成两个模型。凯特勒是知道这种可能性的,他也深陷数据分析,在理当极其相似的几组数据中殚精竭虑。

凯特勒对正常曲线的研究极大地影响了高尔顿,因为这些研究给他提供了一把尺子,在任何能想象到的分类中给人们打分排序。然而,当高尔顿运用这种曲线研究时,他预言该曲线总是会适用于“同种族的人”。【只按照种族给人分类是有先例的:在19世纪60年代,法国科学家路易斯-阿道尔夫·贝迪永(Louis-Adolphe Bertillon)和古斯塔夫·拉格诺(Gustave Lagneau)自认为发现了法国杜省士兵身高符合双峰曲线,他们认为这就能证明人群中包含两个不同的人种。】因此高尔顿想象欧洲人应符合一个钟形曲线,非洲人、亚洲人,以及其他地方的人都应该符合各自的钟形曲线,对比两种曲线就可以发现两个人种之间存在的差异到底有多大。

在殖民主义的鼎盛时期,高尔顿的这类种族主义思想在英国贵族阶层中并不罕见,但正是高尔顿为之提供了科学依据。和他那位登上小猎犬号(Beagle)的远房亲戚一样,高尔顿也保持着维多利亚时期博物学家周游世界建立权威的传统。他假定其他地方的人都比英国白人更劣等,将类似的思想如同常识一样推崇,同时也将亚洲、非洲、美洲发生的难以估量的殖民暴力合理化。

与此同时,对于优生学的支持之声在高尔顿所处年代并不多见。在他人生的晚年,高尔顿进行了一场名为“概率,优生学的基础”(Probability, the Foundation of Eugenics)的演讲。一边哀叹公众还没有对优生学产生兴趣——特别是哀叹人们仍然在和“随便什么人”结婚,却不考虑自身在优生优育方面的潜力——他还一边预测公众舆论一定会发生动摇,“只要收集到足够多的证据直至真相可以不证自明了。”

高尔顿还预测届时会爆发一场革命,并指出,“只有在那天到来时,我们才迎来宣布一场‘圣战’的最佳时机,我们要向一切损害我们身体优势与道德品质的习俗、偏见宣战。”

数理统计学先驱卡尔·皮尔逊赞扬美国人对“红种人”的屠杀

优生学运动中最伟大的神圣战士就是卡尔·皮尔逊了,如今他是被公认为创立了数理统计学基本准则的人。皮尔逊是一位勤奋好学,在多个领域建树颇丰的学者。从剑桥大学毕业后,皮尔逊先后研究过物理学、哲学、法学、文学、历史学以及政治学,然后他成为了伦敦大学学院一位应用数学教授。在那里,皮尔逊接触到了高尔顿的观念,两个人在多年间保持合作,成果颇丰。皮尔逊将优生学称为“人类有针对性地进行自觉的进化”,他还说高尔顿是以一种先知的热情在理解这种进化。

皮尔逊有着一些极端的种族主义政治观点,而优生学恰好提供了一种支持其立场的话语。在1900年,他曾经进行过一场名为“科学视角中的国民生活”(National Life from the Standpoint of Science)的演讲,他说:“我的观点——我认为我们可以将它视为一个国家的科学观——即作为一个有组织的整体,维持内部的高效就要保证其国民基本上来自一个更优质的血统……而维持外部的高效就要通过竞争,主要是通过与略等种族的战争来实现。”

根据皮尔逊的观点,种族之间的战争是不可避免且值得去做的,因为这可以起到淘汰劣等血统的作用。用他的原话说,“历史向我展示了唯一的这种演进方式,即高等文明只有在种族与种族之间的斗争中才能产生,存活下来的只能是身体和心灵都更强健的民族。”

皮尔逊将美洲殖民的种族灭绝视为一场伟大的胜利,因为“红种人(编者注:对美洲印第安人的一种误称)几乎没有对这个世界的劳动或思想做出任何贡献,然而在红种人的土地上我们建立了一个伟大的国家,她掌握着多种技术,而且能够……为文明人的共同血统做出巨大贡献。”

尽管他意识到其他人可能会批评说如下观点是非人道的,但皮尔逊还是在其著作《科学的规范》(The Grammar of Science)中写道,“一种错误的人类大团结、软弱的博爱主义、虚假的人道主义会对如下这种情况表示遗憾,即一个有才干又健壮的白人种族应该取代一个深色皮肤的部落,而后者既不能为人类的利益最大化而利用自己的土地,也不能为人类共同的知识宝库贡献自己应该贡献的那一份力量。”

作为统计学家的皮尔逊具备高尔顿没有的数学功底,而且他还将大量理论严谨性引入了统计学领域。1901年,皮尔逊、高尔顿和生物学家拉斐尔·韦尔登(Raphael Weldon)一同成立了学术期刊《生物测量学》(Biometrika),在其后的几十年里这都是主要的统计学学术出版物(在今天也备受尊重),直到他于1936年去世,皮尔逊本人亲自担任编辑。

皮尔逊最初尝试解决的统计学理论问题之一就剑指凯特勒与高尔顿担心的双峰分布,这就引出了显著性检验最早的案例。到了19世纪末,随着科学家们为了更好地了解进化过程开始收集更多数据,这样的分布特征也开始频繁出现。韦尔登收集到的一些特定的蟹壳测量异常数据引发了皮尔逊的思考:我们到底应该怎样确定观测结果是不是符合正态分布呢?

在皮尔逊之前,学者们能做到最好的分析就是将结果汇总到一张柱状图里,然后看看那条线是否近似于一个钟形曲线。皮尔逊的分析最终形成了今天众所周知的卡方检验(Chi-squared Test),即使用一种被称为“Χ⊃2;分布”的方法代表实证结果(Empirical Result)与理论分布之间的“距离”。

根据皮尔逊计算的概率,如果理论分布是正确的,那么偏差就不太可能偶然出现。正如我们今天理解的那样,这就组成了显著性检验模板的三个基本点:

1. 假设数据存在某种分布,例如“所有个体都来自同一物种,因此他们的测量值应符合正态分布。”今天这被称为零假设(Null Hypothesis),这是一种稻草人论证(Straw Man),它站在更有趣的研究报告的对立面,比如两个人类族群在某些方面存在重大差异。

2. 使用检验统计,如皮尔逊的“Χ⊃2;分布”来测量实际观测结果与预测到底相差多远。

3. 决定观察到的偏差是否足以打破那个稻草人论证,其衡量标准是随机得到至少同样大小统计值的概率,也就是今天所谓的“p值”。通常来说,小于5%的p值意味着有足够理由驳倒零假设的,其结果也被认为是“在统计学上显著的”(Statistically Significant)。

在皮尔逊的用法中,“显著的”一词并不一定具备重大、重要性这样的含义,它仅仅是动词“表明”的一种形容词形式,其含义为“被表现出来的”。也就是说,如果实验结果能在一定程度上证明假设是正确的,那么实验结果对于该假设就是显著的。

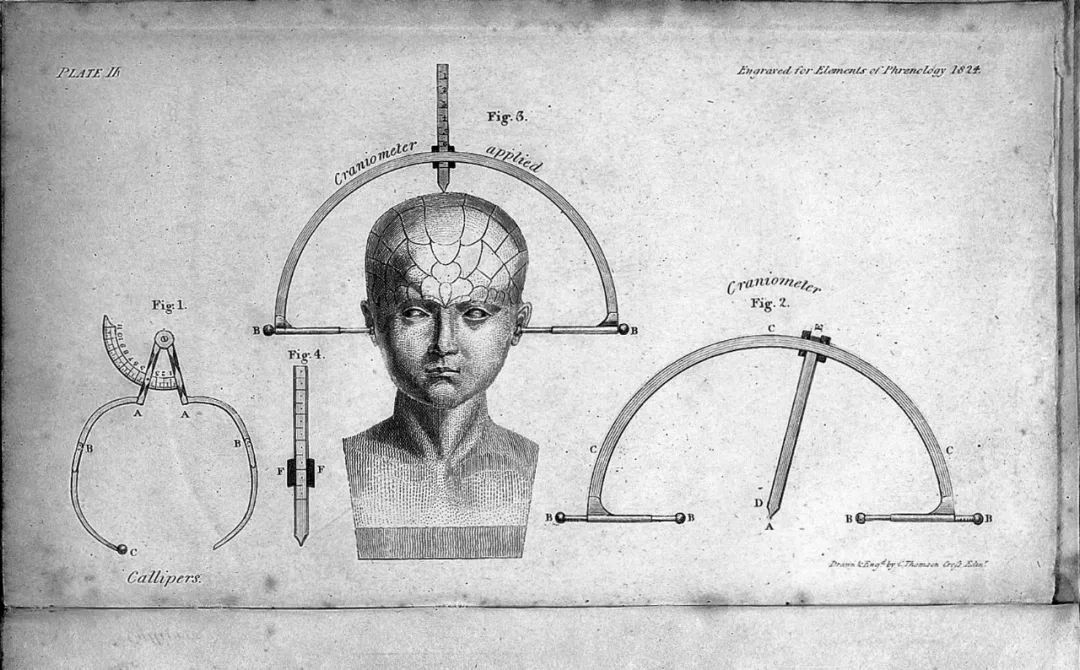

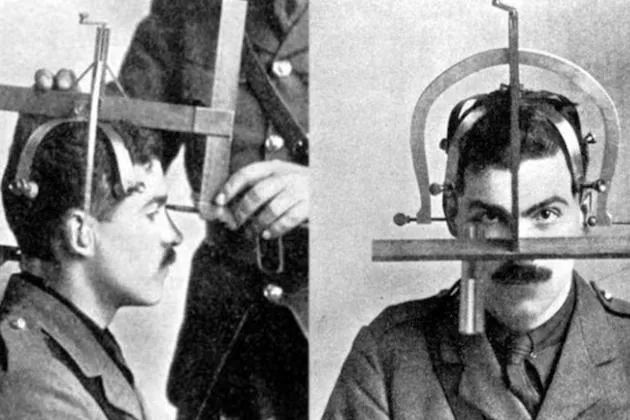

通过应用他的检验方法,皮尔逊得出结论并认为一些数据集(Dataset)并不是正常的,比如韦尔登的蟹壳测量数据。不过自从一开始他的兴趣就集中在种族差异上,皮尔逊的统计学研究与他本人对优生学的拥护是密不可分的。在他最早的计算示例中,其中一例就是专注于一组头骨测量数据,这些头骨都来自德国南部排坟文化(Reihengräber Culture)留下的从5世纪到7世纪的坟墓。

皮尔逊提出,头骨测量数据分布的不对称性意味着这些坟墓中埋葬的人们来自两个不同的种族。他还表示头骨测量数据可以表明不同种族之间的差异,从而拉开了两个种族在智力与品质上的差距,对于优生学主义者来说这些都是不证自明的。历史上,以某种看似科学的手段确立种族差异的存在,这是为种族优越论(Racial Superiority)提供背书的关键一步。

大约在同一时间,皮尔逊声称其统计学研究方法可以识别出那些非正常的数据,他曾经写道,“之所以会出现这种不对称性,其原因可能是那些组成被测量材料的对象并非真的是同种类的。”他还这样描述自己对国家的理论,“一个为了种族斗争而组建起来的国家必须是一个同宗同种的(Homogeneous)整体,而不是优等民族与劣等民族的集合体。”

于是,统计学和优生学就这样通过“同类的”这个单词联系到一起了,对于皮尔逊来说这其中还包含一层引起他强烈感情的含义,即种族纯粹性(Racial Purity)。而数据的同质性以及它暗示的人群种族同一性就不可避免地被染上种族主义的色彩了。

在另一个典型的例子中,皮尔逊于1904年在《生物测量学》杂志上发表了一篇论文,研究用到他发明的“四分相关”(Tetrachoric Correlation)技巧分析了4000对兄弟姐妹,并粗糙地报告称血亲表现出相同遗传特征(比如瞳色)的相关性,与他们具备相似的心理素质(如“活泼”、“魄力”、“内省”)的相关性是一致的。

皮尔逊总结说,该研究表明他们获得了同样的遗传,而且我们人类“完全被动地符合一个普遍的结论,即我们继承了家长的脾气、责任心、羞愧心和才能,正如我们继承了家长的身材、臂长和身高。”

在论文的结尾,皮尔逊还抛出了一个过于笼统的论断,指出英国血统并没有跟上美国血统、德国血统的前进步伐,并建议道:“智力可以被辅助、被训练,但没有任何训练或教育可以创造智力,唯有生育这一种途径可行,这是治国之道的必然结果,它源自一种平等,即人类只能通过遗传来获得心灵与身体的特征。”

换句话说,皮尔逊观测了两件事——亲兄弟姐妹身体特征相似性的概率,以及他们心理特征相似性的概率——并发现这两个观测结果大致相等,因此得出结论说所有这些特征必然来自同一个源头,接着他就大踏步提出了那些戏剧化的优生学论点。

同一年,高尔顿建立了优生学档案室,后来更名为高尔顿国家优生学实验室。在高尔顿实验室的工作期间,皮尔逊创办了另一个期刊《优生学年鉴》(Annals of Eugenics),如今被称为《人类遗传学年鉴》(Annals of Human Genetics),在这里他更加直截了当地阐述那些优生学观点。

他的第一个直言不讳的观点就刊登在1925年该杂志的创刊号上,文章关注了当时犹太移民大量涌入英国并逃离他们在东欧遭遇的大屠杀。皮尔逊预测道,如果这些移民继续涌入英国,他们将“发展成为一个寄生种族。”

而他对此事的统计学论证更是雪上加霜:通过对大量犹太移民儿童的身体特征进行检查,结合对这些儿童家庭生活状况的调查,以及他们的教师提供的智力评估,皮尔逊得出结论声称,第一,这些儿童(特别是女孩)并不能达到非犹太同龄儿童的平均智力水平;第二,他们的智力与任何可被改变的环境因素(如健康、清洁、营养)都没有显著的相关性。

皮尔逊还做出推断:“目前我们还没有发现任何证据表明未经筛选的环境因素能够对智力产生任何直接且合理的影响;而本文的观点在于,只有更优等的血统才应该被允许进入一个拥挤的国家,而不是更劣等的血统,而且还企图通过居住在全新的环境就能达到本地人口的平均水平——也没有任何统计调查可以支持这是能够实现的。”

很快,就有人引用该杂志的文章,从科学角度支持他们的反犹太目的。《外来威胁》(The Alien Menace)一书的作者亚瑟·亨利·莱恩(Arthur Henry Lane)称皮尔逊的观点“对我国的兴趣与利益有着巨大意义与深远影响,因此英国种族的每一个人,尤其是政治家与政客都应该人手一本《优生学年鉴》”。

别有用心的人最一致的特征就是极力否认自己的别有用心。在介绍自己对犹太儿童的研究时,皮尔逊写道,“我们相信没有哪个机构比高尔顿实验室更能胜任公正的统计调查工作。我们没有任何图谋,我们也不需要向任何上级部门提交有助于宣传的研究发现。更没有任何人为了得到符合其偏见的研究结果而向我们付款……我们坚信自己没有政治、宗教或社会偏见,因为我们发现自己偶然地被各种组织、机构多次伤害。

我们享受数字本身的乐趣,尽管受限于人类易犯错的特性,但是我们仍然收集数据并试图找到藏在其中的真相——正如所有科学家都必须要做的那样。”皮尔逊给优生学披上了厚厚的统计学外衣,也给优生学营造了一种难以辩驳的数学表象。任何试图批评其论点的人都必然要陷入几百页的文献,受困于其中的各种公式与学科术语。

当高尔顿于1911年去世,他将自己相当可观的财产留给了伦敦大学学院作为建立一个优生学大学院系的资金。高尔顿亲自任命皮尔逊(当时还是高尔顿实验室主任)为高尔顿国家优生学第一任主席,这一职位今天仍然存在,名为高尔顿遗传学主席。而伦敦大学学院优生学系的一个分支后来成为了世界上第一个数理统计学系。作为实验室主任及学科教授,皮尔逊对英国第一批统计学家产生了巨大的影响。皮尔逊的学生梅杰·格林伍德(Major Greenwood)曾经称皮尔逊是“他那个时代最具影响力的大学教师之一”。

如今绝大多数科学家都明白数据无法自证,也永远不可能不证自明。

皮尔逊在那个时期的工作就是延续高尔顿的使命,广为传播优生学的“真理”,为一场改变社会标准的大变革做准备。而这样的工作意味着要干涉家庭内部的亲密关系,对此皮尔逊曾经说:“对于这样一场大运动来说,我担心我们今天的经济社会条件并不成熟;最核心的血统问题仍然被认为仅仅是一个家庭问题,而不是国家大事……站在一国的立场上,我们要向那些弱者的父母灌输羞耻感,无论这些弱者的缺陷是身体上的还是精神上的。”

鉴于此举必然会激起强烈的反应,继续粉饰客观的外表就尤为重要了。皮尔逊指出,他仅仅是在用统计学揭示关于人的一个基本真相,如同万有引力法则一样无可辩驳。他在教育其学生时曾说:“社会事实是可以被测量的,因此也可以用数学进行处理,这个学科的帝国不能因为谈话支配理性、热情取代真理、主动的无知破坏,启蒙就遭受侵占。”

《优生学年检》的副标题引用了达尔文的著名言论,“我不相信任何缺乏真实测量数据,或不符合上限为三法则(Rule of Three)的事情。”

在皮尔逊看来,只有允许数字讲述自己的故事,我们人类才能看清数字的本质与真相。一旦任何人反对皮尔逊的观点(比如种族间战争与种族灭绝是进步的工具),反对者就会被认为是在反对冷酷无情的逻辑,被扣上激情取代真理的帽子。

生物学先驱罗纳德·费希尔推动针对“低能者”的绝育

作为伦敦大学学院高尔顿优生学主席、《优生学年检》的编辑,罗纳德·费希尔是皮尔逊的接班人,也是另一个有资格被称为20世纪最具影响力统计学家的人。另外,费希尔在生物学方面也有极深远的影响。首先,他在1930年出版的著作《自然选择的遗传理论》(The Genetical Theory of Natural Selection)调和了孟德尔遗传学与达尔文进化论,从而产生的演化生物学学说被称为“现代进化综合论”。由于上述贡献及尚未提到的成就,无论是在当时还是今日他都广受赞誉。2011年,理查德·道金斯(Richard Dawkins)称赞他是“自达尔文之后最伟大的生物学家”。

但是,在他成为生物学家或者统计学家之前,费希尔首先是一位优生学家。当他还在剑桥大学读本科的时候就已经皈依优生学了,在这所大学他接触到高尔顿和皮尔逊的学术成果,协助成立了剑桥大学优生学协会,并且担任该协会学生主席。从1912年到1920年,他一共向高尔顿成立的学术期刊《优生学评论》(The Eugenics Review)投稿91篇。

在他最早发表的文章中,有一篇短文名为“优生主义者的一些希望”,他在文中写道,“凡是那些制度、法律、传统和理想都最倾向于生育出更优等、更健康的男人和女人的国家,将自然而然地取代其他国家,首当其冲的就是那些其体质倾向于滋生堕落主义的国家,接下来要取代的就是那些尽管天然血统很健康,但仍然无法认识到优生学理念特殊重要性的国家。”

这种带有优生学色彩的国家主义将成为贯穿费希尔学术生涯的一个主题。《自然选择的遗传理论》一书的最后五章篇幅占全书的三分之一,包含一个针对国家衰落的宣言以及如下小节,“决定生育的精神与道德品质”、“阶级分化的经济层面与生物层面”、“统治阶级的衰落”。费希尔指出生育率更高的低等阶级将引发任何文明的崩溃,包括英国在内,因此他提出了一系列限制与抑制措施来遏制移民或者低社会地位人群生育出大家族。

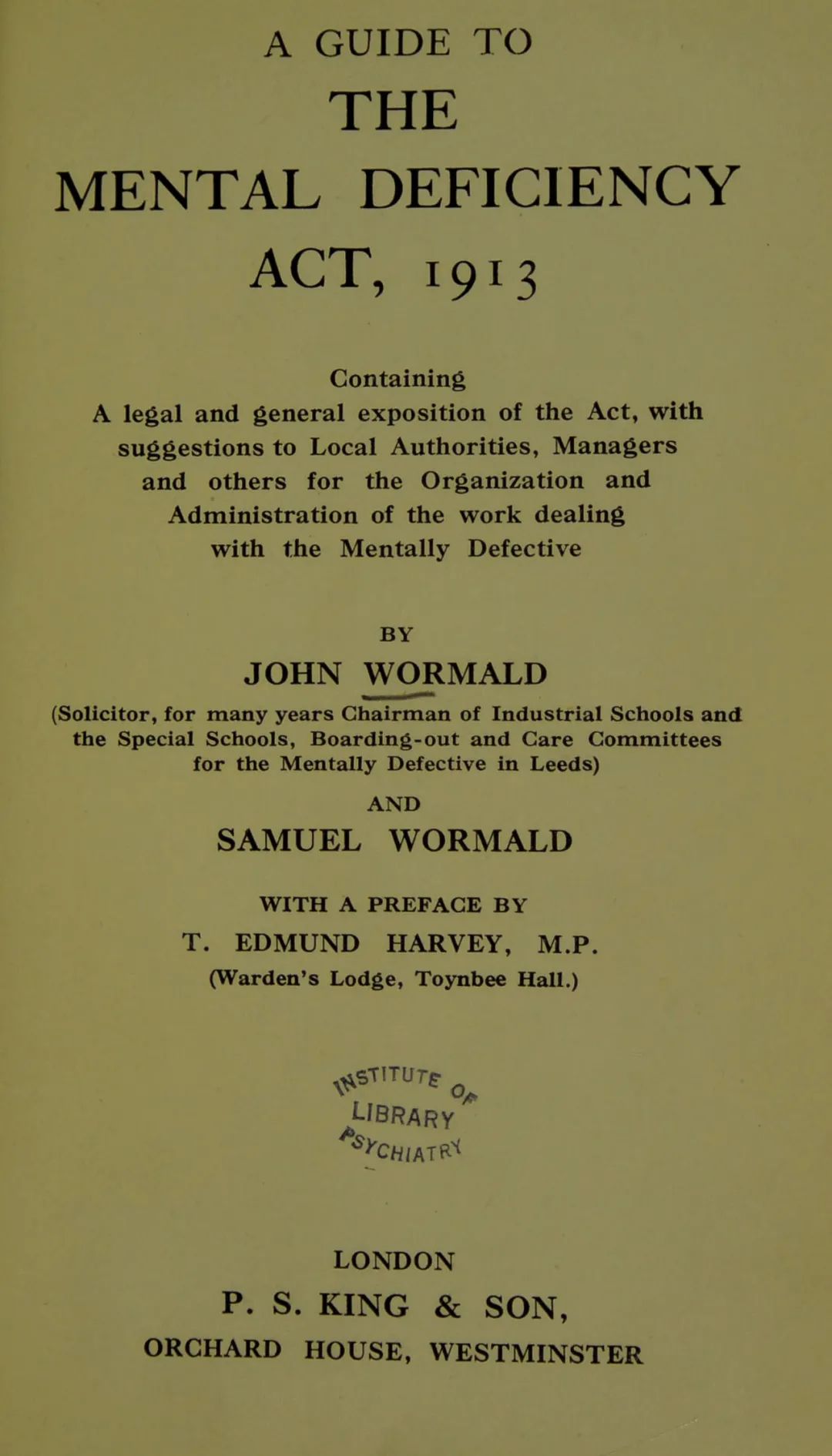

在费希尔的时代,优生学的势头已经有所壮大,这是20世纪早期更宏大的社会变革计划带来的影响之一。该运动遭到了激烈的反抗,尤其是来自宗教机构的抵制,该运动也并没有获得极大成功,英国的优生学家们只实现了他们的部分观念,最值得一提的是移民限制政策以及一项糟糕透顶的国内政策,也就是1913年颁布的《智力缺陷法》(Mental Deficiency Act),这让任何看起来是“低能的”或者“道德有缺陷的”人都不自觉地触犯了该法律。

由于该法律的人群适用标准是出了名的模糊,曾经一度有高达65000人居住在国营的聚居区里。作为对这项法案的反击,G·K·切斯特顿(G. K. Chesterton)写了一本名为《优生学和其他罪恶:反对科学组织国家的论述》(Eugenics and Other Evils : An Argument Against the Scientifically Organized State)的书,他在书中嘲笑优生学家干涉他人生活的样子,“这就好像一个人有权像做化学实验那样强迫并奴役其同胞。”

在这个时期,高尔顿发起的运动传播到了美国,这主要是来自哈佛大学教授查尔斯·达文波特(Charles Davenport)的努力,他曾是《生物测量学》的编辑,直接从高尔顿、皮尔逊那里了解到优生学及其统计学观点。在1910年,达文波特在纽约冷泉港建立了优生学档案室,和高尔顿实验室一样,这个办公室也不断地从数十万研究个体身上收集社会和身体特征。运用高尔顿和皮尔逊的研究方法,达文波特大量出书并论证跨种族婚姻、接受“劣等”血统国家移民的危险性。

达文波特还成立了美国高尔顿协会,网罗了一批人脉广、影响深的学界优生学家。他们运用自己的地位和权力左右了美国在20世纪二三十年代的研究方向,并帮助自己到处游说,最终成功地针对患有精神疾病、身体残疾的人群,或其他任何被当作是社会负担的人群颁布了一系列措施,包括禁止婚姻、限制移民和强迫绝育。

为了摆脱优生学的污点,统计学需要从完全客观的愿景中解放自己。

今天大多数人会把优生学和德国纳粹联系到一起,但事实上纳粹分子是从这些美国优生学家和高尔顿追随者那里得到启发的。希特勒说过,“我曾经抱着极大兴趣研究美国几个州关于阻止生育的州法律,如果一些人的后代很有可能是没有价值的,或是对种族血统有害的,这些法律就会阻止其生育。”不仅如此,在希特勒寄给美国高尔顿协会联合创始人麦迪逊·格兰特的一封仰慕信件中,他将格兰特的著作《伟大种族的消逝:欧洲文明的人种基础》称为“我的圣经”。

在同一个历史时期,类似的绝育政策在英国还是不合法的,不过当时的费希尔和其他英国优生学家在努力改变这一点,这些行动与纳粹计划的骇人相似度绝非偶然。在1930年,费希尔和其他英国优生学协会的成员成立了优生绝育合法化委员会,该委员会印制了一本宣传册鼓吹绝育“高等民族低能残次品”的益处。费希尔对宣传册文案亦有贡献,他的统计学分析基于美国优生学家提供的数据展开,他们宣称该数据表明了智力障碍的遗传程度。

为了加强额外数据的论述,该协会直接联系了纳粹优生学家恩斯特·鲁丁(Ernst Rüdin),也是希特勒时期德国暴行背后伪科学解释的主要贡献者。鲁丁在回复中表达了对费希尔及其委员会工作成果的钦佩,而费希尔即使在二战之后也令人不安地维持着与纳粹科学家的紧密联系。

费希尔曾经发表公开声明帮助恢复纳粹遗传学家奥特马·弗赖赫尔·冯·弗许(Otmar Freiherr von Verschuer)的名誉,此人是种族卫生观点的拥护者,也是约瑟夫·门格勒(Josef Mengele)的老师,后者对纳粹集中营里的囚犯进行了惨无人道的人体实验。

在他为冯·弗许提供的辩护中,费希尔这样写道,“我并不怀疑纳粹党真诚地希望改善德国种族血统,特别是对明显残次品的肃清,比如那些精神不稳定的人群,而且我也丝毫不怀疑冯·弗许在这项运动中贡献了他的支持,正如我本人也会做出同样的事。”

为了回应二战中的种族大屠杀,1950年联合国教科文组织发表了一篇名为《种族问题》(The Race Question)的声明,从科学角度谴责种族主义。对此,费希尔写了一份反对意见,联合国教科文组织于1951年将其收录在《种族问题》声明的修订版中。费希尔指出,有证据表明不同人类群体之间“天生的智力、情感发展能力”存在巨大差异,并得出结论,“实际的国际问题是学会如何与本质上差别极大的民族友善地分享这颗星球上的资源。”

作为统计学家,今天统计学标准术语词典中的很多基本词汇都与费希尔有直接关系,比如“参数估计”(Parameter Estimation)、“极大似然估计方法”(Maximum Likelihood)、“充分统计量”(Sufficient Statistic),不过他最大的贡献还是显著性检验。

费希尔在1925年出版的著作《研究者的统计方法》(Statistical Methods for Research Workers)包括了针对不同问题的统计方法,他将显著性检验引入学界并一举建立了学界的评判标准,以至于完全不遵循任何费希尔统计方法的学者很难发表自己的研究报告。在费希尔的追随者中,成就最卓越的有统计学家及经济学家哈罗德·霍特林(Harold Hotelling),他继而影响了两位诺贝尔经济学奖得主,肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)、米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman),还有乔治·斯内德克(George Snedecor),他建立了美国第一个统计学学院。

费舍尔提倡将显著性检验作为决定各种问题的通用框架,并称其逻辑“适用于所有实验”。通过将皮尔逊的卡方检验模板应用于其他问题,费希尔贡献了很多我们今天仍然在使用的检验方法,比如费希尔的F检验(F-test)、方差分析(Analysis of Variance,简称ANOVA)以及费希尔精确检验(Fisher’s Exact Test)。因此,费希尔的很多贡献仅仅是这些检验涉及到的公式数学推导。在这一过程中,费希尔的研究方法让全新的研究假设成为可能:比如两个变量是否相关的问题,或者多个群体是否具有同样的平均值。

和皮尔逊一样,费希尔也坚持表示他只是跟着数字的指引在研究罢了。对于费希尔来说,显著性检验是传达统计结果的一种方式,如同逻辑证明一样不容怀疑。针对这种研究方法他曾写道,“进行一次显著性检验引发的感觉是基于一种客观基础的,即关于该显著性检验的基本概率陈述(Probability Statement)可以传递给另一个有着理性头脑的人,也能被对方检验。”在1932年他还写道,“仅仅单凭数据本身就可以做出结论……如果为了解答我们提出的问题,似乎需要具备优先于数据的知识,这是因为……我们总是在抛出一些错误的问题。”

打破优生学的神话及其错误的客观性

今天,为了回应各方对高尔顿、皮尔逊和费希尔的抗议,他们的支持者们争论说那些学术演讲和教学楼的命名是为了以他们的科学贡献为荣,而非科学家本人。然而来自康乃尔大学的乔·吉尼斯(Joe Guinness)、罗格斯大学的哈里·克莱恩(Harry Crane)、北卡罗来纳州立大学的瑞恩·马丁(Ryan Martin),这些统计学教授在评论有关费希尔研讨会的争议时写道,“我们必须记住,科学的自尊是建立在这样一种共有信念之上的,即科学的成就与取得成就之人的善恶无关,且科学的认可并不因为个人的友谊或政治立场而得到准许或撤销,另外,我们可以一边庆祝科学的贡献并从中受益,一边又不遗余力地反对做出该贡献的科学家的个人信仰。”

但是,科学与科学家就这么容易分离吗?

失去了费希尔的推崇之后,显著性检验的统治地位正在崩塌。去年,800多位科学家联名签署了一封公开信,呼吁学界停止使用统计显著性这一概念,对此美国统计协会的主席宣布了一个生硬判定:不再使用‘统计学上显著的’这一说法。

显著性检验的核心问题在于,对一个同质性问题做出二元判断从来就不是一项有意义的统计学任务。只要数据足够多,分析足够仔细,一些不均匀性以及统计学上显著的区别总会显现出来。在现实世界中,数据总是在释放着某种信号,只不过信号的内容总是不那么明朗。

在1968年,明尼苏达大学的心理学家戴维·莱肯(David Lykken)和保罗·米尔(Paul Meehl)通过分析57000份由明尼苏达州高中生填写的调查问卷,以经验为主地证明了这一点。调查包含了大量问题,从学生的家庭情况到休闲娱乐活动、对学校的态度、课外参加的组织等等。莱肯和米尔发现,在105种可能的交叉表(Cross-tabulations)变量中,每一种组合都是在统计学上显著的,而且其中101种(占比96%)的p值小于0.000001。

(www.gwern.net/docs/psychology/1991-lykken.pdf)

举例来说,在兄弟姐妹中的排行(无论排行伯仲叔季还是独生子女)就与宗教观、家庭对大学的态度、对烹饪的喜好、是否参加农场青年俱乐部、毕业后学校规划等等各种事情都具有显著的相关性。

但是正如米尔强调的那样,这些结果并非偶然得到的:“它们正是这个世界的事实,以57000这个样本量而论它们相当稳定……从一个罐子里总结归纳理论并且异想天开地把它们和变量关联起来,这就会产生出一批令人印象深刻的驳斥了(零假设)的‘证实’。”

换句话说,如果以皮尔逊式的、费希尔式的标准操作,在105种可能中的任何一个发现都可以被当作是不均匀性的证据,也是对一个零假设的一项重要反驳。

米尔成为了反对显著性检验最直言不讳的批评者之一,1978年,当显著性检验已经作为学界标准存在了超过50年,米尔写道,“罗纳德·费希尔爵士灌醉了我们,迷惑了我们,将我们带上了一条享乐沉沦的羊肠小道,”他还写道,“在软研究领域证明实质性理论时,将否定零假设作为标准方法,而且对这种方法几乎全然的依赖就是一个巨大的失误,这从本质上就是错误的,是一种简陋的科学策略,更是心理学历史上发生过的最糟糕的事件之一。”他还形容自己呼吁取消显著性检验的做法是“革命性的,而非改良”。

与之类似,针对统计学在科学领域应用的批评可谓源远流长。正如心理学家埃德温·波林(Edwin Boring)于1919年第一次提出的反对意见,一项科学假设永远不仅仅是一个统计学假设——比如总体中的两个平均值是不同的,或者两个变量是相关的,再或者一项处理有着非零效果——而是在试图回答为什么,有多重要,以及为什么重要的问题。

在其2008年出版的著作《统计显著性的狂热崇拜》(The Cult of Statistical Significance)中,经济学家迪德尔·麦克洛斯基(Deirdre McCloskey)、斯蒂芬·齐利亚克(Stephen Ziliak)直指显著性检验忽视了这一点,并称其为,“来自统计显著性的无意义凝视”。用他们的原话说,“统计显著性并不是一个科学的检验,它是一个哲学的、定性的检验。它提出的问题不是‘多少’而是‘是否’。”——的确,它仅仅是在提问一种效应或关联是否存在。“存在性问题、是否的问题,这很有趣,”他们还写道,“但这不是科学。”

我们无法避开这样一个事实,即统计学是一项人类的共同事业,它受制于人类的欲望、偏见、共识与解释。

尽管有着各种反对意见,但这样的操作如今仍然非常普遍。当我们听说网上交流有关的快乐比线下见面更强烈,当我们听说某种食品与癌症的关联程度在降低,或者当我们听说这样或那样的教育政策导致考试成绩呈现出统计学上显著的升高趋势,等等等等,我们听到的只不过是一些“是否问题”的答案罢了。我们应该提出的问题是什么样的因果机制可以解释这样的区别,它是否适用于其他条件,以及这样做可以让人获得多少利益,诸如此类。

在优生学的背景下,我们可以理解高尔顿、皮尔逊和费希尔为什么如此看重关于存在的问题。出于优生论的歧视目的,能做出某些声明就已经足够了,比如存在不同的人种亚组,比如智力与清洁之间存在着“显著的”联系,再比如不同社会经济阶级的人在犯罪率、生育率或发病率方面都存在“显著的”差异。

这些人的第一个假设是生物分类学上的(Taxonomic):多个个体是否能被视为来自同一个物种,或者不同的人是否属于同一人种。于是,找到区别就成了最重要的事情——并不是研究多大的区别,还有什么能解释这种区别,或者为什么它重要,仅仅是证明区别存在而已。

显著性检验并不是在这些人的脑袋里完全成熟的,它是经过了多年的精雕细琢,专门为了阐明进化论、优生论观点而存在的。作为优生学家的高尔顿、皮尔逊和费希尔需要一种定量的方法来阐明这种差异是存在的,于是作为统计学家的高尔顿、皮尔逊和费希尔用显著性检验回应了这一需求。

而他们引领的另一个态度也在土崩瓦解,即统计学分析可以不借助统计学家的帮助就解释真理。如今绝大多数科学家都明白数据无法自证,也永远不可能不证自明。总是有多种方法可以解读观察所得,至于哪一种解释最接近事实,这要由科学家以及更广大的学界来决定。在显著性检验中,能带来巨大影响的误差并非只有抽样误差这一种,实验的操作方式以及实验结果的解读方式都可以产生各种误差。

纳撒尼尔·约瑟尔森(Nathaniel Joselson)是一位医疗保健技术领域的数据科学家,他在南非开普敦学习期间参加了针对殖民者塞西尔·约翰·罗兹(Cecil John Rhodes)雕像的一次抗议活动,这次经历也促使他建立了一个名为“关于统计学包容性的思考”(Meditations on Inclusive Statistics)的网站。

他认为,统计学早就应该“去殖民化”,这样才能妥善处理高尔顿、皮尔逊和费希尔留下的优生主义遗留问题,约瑟尔森说这些东西仍然在造成各种破坏,尤其是在刑事司法和教育领域。

“其客观性本质被过分夸大了,”约瑟尔森告诉笔者,“未来科学需要的是分析过程、分析产生的民主化,”而亟待科学家们解决的是“好好倾听那些熟知该领域的人从很早以前就在说的话。仅仅因为你不能测量某种东西并不意味着它不存在。通常来说你可以用眼睛看到它,这已经足够了”。

为了摆脱优生学的污点,除了修复其自身研究方法的逻辑以外,统计学还需要从完全客观的完美理想中解放自己。这可以从拆除那些优生主义的纪念碑、解决自身多样性问题开始着手。

各项研究一直表明,在各个年级的美国学生中,黑人、非洲裔美国学生以及西班牙裔、拉丁裔美国学生在各种统计中占比严重不足。然而为了全面深入了解该学科的含义,我们需要埋头研究一个由态度、期望、象征和人类情感组成的复杂网络。没有任何汇总数字可以公正地做到这一点。华盛顿大学统计学系的丹妮拉·维滕(Daniela Witten),费希尔研讨会COPSS奖项委员会成员,也是说服了该协会更名的倡导者告诉笔者:“我们当然需要站在知识的立场、学术的立场和历史的立场上,但我们也要考虑到那些参与其中的活生生的人。”

在一些时候,罗纳德·费希尔的优生学建议是针对统计学学院提出的。在1917年,他曾经在《优生学评论》中写道,“一项职业必须有权选择从业者,严格排除所有劣等的类型,因为他们可能会降低生活水平与专业化水平。在这一过程中优生学家看到的是一个理想的类型,他们凭借其宝贵的品质被选中,并且在比较富裕的情况下,因为其专业性受到独家的保护。”

费希尔本人就如同统计学专业领域的一个守门人,他鼓励那些自己看重的人进入这一领域,而且正如他直言不讳的原话,费希尔认为最适合成为统计学家的人就是最像自己的人。与之相似的是,当高尔顿和皮尔逊展望一个建立在优生学基础上的乌托邦时,他们其实是在想象一个由高尔顿们、皮尔逊们组成的私密社会。

艾玛·本恩(Emma Benn)是西奈山伊坎医学院的生物统计学教授,也是促进费舍尔研讨会更名的倡导者。当笔者与本恩交谈时,身为非洲裔美国人的她很快指出,该座谈会引发的争议其实聚焦在一个比费希尔更大的问题上。

“让我们重新评估一下我们到底把什么东西看作是这一领域的伟大贡献,”她说,“的确,我们可以具体谈一谈费希尔,但我希望这些贡献可以让我们更深一步地研究‘在科学领域里所谓归属一个种类到底是什么意思?’或者,‘了解这些事情到底会怎样影响我们人类的科学自我认知?’当我们讨论费希尔时,当我们讨论种族时,这些智力活动总是让人们突然就认为,在该领域不必顾及我和像我一样的人的感受。”

想要妥善处理优生学在统计学领域的各种遗留问题,就需要我们直面很多这样的难题。披着客观性的面纱,假装回答这些问题只能让我们的同事遭受非人化(Dehumanize)迫害,正如优生学那些非人化的修辞曾经促进了歧视性的迫害行为,比如强迫绝育、强迫禁止结婚。这两种迫害都基于保持自身与某个人群的距离并将其视为“其他人”,接着剥夺其主观能动感,将他们的抗议噤声。

一门学科如何看待自身就是一个有效的测试案例,我们可以从中看出它是如何看待这个世界的。统计学在数学术语的晦涩词海中潜水,只是偶尔也许表现出纯粹的理论性。然而事实上,统计学远比它愿意承认的更接近人文学科。在人文学科的学术语境中,围绕谁的话语权更大、谁的权力是固有的问题而展开的争斗往往极具破坏性,进步也来之不易。今天,这场战斗也许已经打到了统计学的大门口。

在他于1972年出版的著作《作为巫术的社会科学》(Social Sciences as Sorcery)中,斯坦尼斯拉夫·安德烈斯基(Stanislav Andreski)指出,在寻求客观性的道路上,研究者们已经退而求其次地选择了一种廉价的客观,就是躲藏在统计学的研究方法后面将其当作一种“定量的伪装”。

然而,我们真正需要的是为了道义上的客观性而奋斗,这样才能一边生活在这个世界上一边研究这个世界。“客观性的理想,”斯坦尼斯拉夫写道,“需要的不仅仅是坚持检验技巧的规则,也不应该求助于深奥冰冷的术语,它需要的是一种对公正的道德承诺——是对民众、对机构都保持公平的意志,是面对一厢情愿与恶毒仇恨思想时都能抵制其诱惑力,更是反抗威胁与引诱的勇气。”

就算使用最严谨的学术术语,我们也无法避开这样一个事实,即统计学是一项人类的共同事业,它受制于人类的欲望、偏见、共识与解释。斯坦尼斯拉夫挑战我们能否诚实地认识到那些影响我们的因素,能否抵制并拒绝为那些不公正的老爷们服务,他们会强迫我们得出最适合其利益的结论。

我们需要让统计学这门学科更包容,不仅仅是因为这是正确的,也不仅仅因为这样才能拓宽统计学学者的人才宝库,更是因为这样做可以消除我们共有的认知盲区。我们当然应该尝试做到客观,但这种客观并不是高尔顿、皮尔逊和费希尔声称赋予了他们权威的那种不真实的客观,而是他们未能成功做到的客观,在他们的研究开始之前,他们就已经允许让统治阶级的利益左右他们的研究结果了。

文/Aubrey Clayton

译/利姆鲁·特恩佩斯特

校对/伴杭彼方

原文/nautil.us/issue/92/frontiers/how-eugenics-shaped-statistics

本文基于创作共同协议(BY-NC),由利姆鲁·特恩佩斯特&伴杭彼方在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

原标题:《优生学理论的诡异魅惑》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司